- •3. Погрешности измерений

- •3.1 Классификация погрешностей

- •3.1.1 Классификация составляющих погрешности по характеру проявления

- •3.1.2 Классификация составляющих погрешности по форме представления

- •3.1.3 Классификация составляющих погрешности по причине возникновения

- •3.1.4Классификация составляющих погрешности по зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой величины

- •3.1.5 Классификация составляющих погрешности по влиянию внешних условий (по условиям применения)

- •3.1.6Классификация составляющих погрешности по характеру поведения измеряемой величины в процессе измерения

- •3.2 Способы учета и исключения систематических погрешностей измерений

- •3.2.1 Устранение источников погрешностей до начала измерения

- •3.2.2Исключение систематических погрешностей в процессе измерения

- •3.2.1 Устранение источников погрешностей до начала измерения.

- •3.2.2Исключение систематических погрешностей в процессе измерения

- •3.3.1. Получение распределения случайной величины и его описание

- •3. 3. 1. Получение распределения случайной величины и его описание

- •3.3.2 Законы распределения погрешностей

- •3.3.3 Точечные оценки характеристик результатов измерений (законов распределения)

- •3.3.4 Интервальные оценки случайной величины (результатов измерений)

- •Квантильные оценки распределения случайных погрешностей

3.1.4Классификация составляющих погрешности по зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой величины

По способу влияния на функцию преобразования основная погрешность подразделяется на аддитивную и мультипликативную составляющие погрешности.

Аддитивная погрешность (погрешность нуля) – погрешность, не зависящая от чувствительности прибора и являющейся постоянной при всех значениях измеряемой величины в пределах диапазона измерений (трение в опорах, шумы, помехи, погрешность дискретизации).

Мультипликативная погрешность – погрешность, влияющая на чувствительность прибора и изменяющаяся пропорционально текущему значению измеряемой величины (погрешность в изготовлении RД, rШ, делителя).

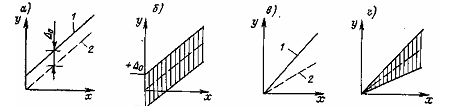

Рис. 3.3. Графики аддитивной (а, б) и мультипликативной (в, г) погрешностей.

При аддитивной погрешности показания у прибора (линия 1 на рис. 3.3,а), при всех значениях измеряемой величины X, оказываются больше (или меньше) истинного значения X, (линия 2 на рис.3.3, а) на одну и ту же величину — ∆о. Если она является систематической, то может быть скорректирована путем смещения нулевого положения указателя, или шкалы с помощью так называемого корректора, предусматриваемого для этой цели во многих приборах. Причинами систематических аддитивных погрешностей могут быть неточная установка приборов на нуль, термо-ЭДС в целях постоянного тока и т. п.

Если аддитивная погрешность является случайной, то она не может быть скорректирована, и показания прибора будут находиться в полосе погрешностей (рис. 3.3, б). Причинами случайной аддитивной погрешности являются, например, трение в опорах измерительного механизма прибора, наводки переменных ЭДС на входе прибора, ненадежные контакты и др.

При мультипликативной погрешности значения погрешностей пропорциональны текущему значению измеряемой величины X. В случае постоянной мультипликативной погрешности отклонение выходной характеристики 1 прибора от оси X постоянно (рис. 3.3, в), а при случайной — образует полосу погрешностей (рис. 3.3, г). Случайная мультипликативная погрешность возникает вследствие независимого от измеряемой величины X изменения чувствительности прибора (передаточного отношения механизма, коэффициента усиления усилителя, добавочного сопротивления, коэффициента деления делителя и т. д.).

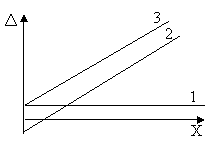

Полная погрешность равна сумме аддитивной и мультипликативной составляющих (рис.3.4).

Рис.3.4. Графики аддитивной (1), мультипликативной (2) составляющих погрешности и полной погрешности (3).

3.1.5 Классификация составляющих погрешности по влиянию внешних условий (по условиям применения)

Любой датчик, измерительный прибор или регистратор работают в сложных, изменяющихся во времени условиях. Это прежде всего обусловлено тем, что процесс измерения — это сложное многогранное явление, характеризующееся множеством воздействующих на прибор (как со стороны объекта» так и внешней среды, источников питания и т. д.) отдельных факторов. Каждый из этих факторов может быть измерен в отдельности, но в реальных условиях прямых измерений действует на измерительный прибор или датчик совместно со всеми остальными факторами. Интересующий нас единственный фактор из всего множества воздействующих мы называем измеряемой величиной. Мы требуем от прибора или датчика, чтобы он выделил из множества действующих на него величин только ту, которую мы назвали измеряемой, и отстроился от действия на него всех остальных величин, которые мы именуем влияющими, мешающими или помехами.

Естественно, что в этих условиях прибор наряду с чувствительностью к измеряемой величине неминуемо имеет некоторую чувствительность и к неизмеряемым, влияющим величинам. На метрологические характеристики СИ большое влияние оказывают внешние физические воздействия (климатические, механические, электромагнитные) и изменения параметров источников питания – влияющие величины. Прежде всего это температура, тряска и вибрации, напряжение источников питания прибора и объекта, коэффициент содержания гармоник питающих напряжений и т. п.

По условиям применения СИ, различают нормальные рабочие и предельные условия. Они отличаются диапазоном изменения влияющих величин.

Нормальные условия - условия измерения, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, при которых изменением результата измерений пренебрегают вследствие малости.

Примечание - нормальные условия измерений устанавливаются в нормативных документах на средства измерений конкретного типа или в методиках по их поверке (калибровке).

.

Таблица 3.1

Нормальные условия применения Влияющая величина |

Нормальное значение (нормальная область значений) |

Допускаемое отклонение от нормального значения при испытаниях |

Температура окружающего воздуха,°С |

20 |

±0,1*; ±0,2*; ±0,5; ±1; ±2; ±5; +10 и -5; ±10 |

Относительная влажность воздуха, % |

30-80 |

- |

Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) |

84-106 (630-795) |

- |

Частота питающей сети, Гц |

50 и (или) 60 или 400 |

±0,5 и (или) устанавливают в ТУ или ±10 |

Напряжение питающей сети переменного тока, В, при частоте: 50 Гц 400Гц |

По ГОСТ 21128 220 или 115 |

±4,4 ±4,4 ±2,3 |

Форма кривой переменного напряжения питающей сети |

Синусоидальная |

Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения не превышает 5 или 2%** |

*Для мер электрического сопротивления с обозначениями классов точности 0,0005; 0,001; 0,002. ** Для приборов выпрямительной системы. |

||

Пример - нормальная область значений температуры при поверке нормальных элементов класса точности 0,005 в термостате не должна изменяться более чем на ±0,05 °С от установленной температуры 20 °С, т.е. быть в диапазоне от 19,95 до 20,05 °С.

Нормальное значение влияющей величины - значение влияющей величины установленное в качестве номинального.

Примечание - При измерении многих величин нормируется нормальное значение температуры 20 °С или 293 К, а в других случаях нормируется 296 К (23°С). На нормальное значение обычно рассчитана основная погрешность средств измерений. Нормальная область значений влияющей величины - область значений влияющей величины, в пределах которой изменением результата измерений под ее воздействием можно пренебречь в соответствии с установленными нормами точности.

Рабочая область значений влияющей величины - область значений влияющей величины, в пределах которой нормируют дополнительную погрешность средства измерений.

Рабочие условия измерений - условия измерений, при которых значения влияющих величин находятся в пределах рабочих областей. Рабочие условия характеризуются рабочей областью значений влияющих величин (табл. 3.2), характеризующих климатические и механические воздействия и электропитание средств измерений. По величине рабочей области климатических воздействий средства измерений делятся на 7 групп.

Таблица 3.2

Рабочие условия применения |

Значение влияющей величины для средств измерений групп |

||||||

1* |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7** |

|

Температура окружающего воздуха ,°С: |

10 25 |

10 35 |

5 40 |

-10 40; 55*** |

-30 50 |

-50 60 |

-30 70 |

Относительная влажность воздуха, % |

80 при 20°С |

80 при 25°С |

90 при 25°С |

90*4 при 30°С |

90*4 при 30°С |

95 при 35°С |

90 при 30°С |

Атмосферное давление, кПа(м рт.ст.) |

84-106,7 (630-800) [70-106,7 (537-800)]*** |

60-106,7 (460-800) |

|||||

* Для мер, измерительных мостов, компенсаторов, делителей напряжения, измерительно-вычислительных комплексов (ИВК). ** Для составных частей средств измерений, изготовляемых по группе 5. *** Для электронных измерительных приборов. *4 По согласованию с потребителем допускается устанавливать относительную влажность воздуха 98% при 25°С. |

|||||||

Рабочее пространство - часть пространства (окружающего средство измерений и объект измерений), в котором нормальная область значений влияющих величин находится в установленных пределах.

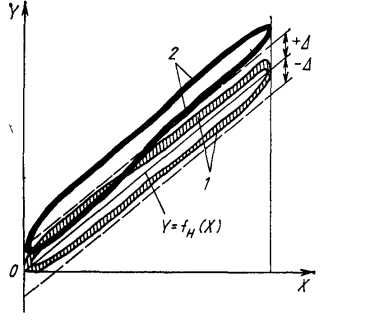

Функция влияния – зависимость изменения метрологической характеристики СИ от изменения влияющей величины или неинформативного параметра входного сигнала в пределах рабочих условий эксплуатации. Функция влияния может нормироваться в виде формулы, графика( рис.3.5) или таблицы.

Рис. 3.5. Смещение реальной функции преобразования (1) при

эксплуатации измерительного устройства в рабочих условиях (2).

Предельные условия измерений - условия измерений, характеризуемые экстремальными значениями измеряемой и влияющих величин, которые средство измерений может выдержать без разрушений и ухудшения его метрологических характеристик при последующей его эксплуатации в установленных рабочих условиях.

Основная погрешность средства измерений – погрешность средства измерений, используемого в нормальных условиях. При этом влияющие величины и неинформативные параметры входного сигнала имеют нормальные значения. Например, для генератора определенного типа установлены нормальные температурные условия +10..+35°С. В этом температурном диапазоне гарантируется основная погрешность прибора, указанная в его паспорте. Но прибор может работать и в более широком диапазоне температур, например, от 0 до +40°С. Этот диапазон называется рабочим. Для нормальных условий нормируется основная погрешность СИ, для рабочих – дополнительная.

Дополнительная погрешность средства измерений – составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.