- •1 Водогрейное оборудование для предприятий общественного питания.

- •1.1 Назначение и классификация водогрейного оборудования

- •2. Анализ современных конструкций отечественного и зарубежного водогрейного оборудования.

- •2.1. Кипятильники периодического и непрерывного действия.

- •2.2. Кипятильники непрерывного действия газовые и твердотопливные

- •3. Водонагреватели

- •4. Кофеварки

1 Водогрейное оборудование для предприятий общественного питания.

1.1 Назначение и классификация водогрейного оборудования

На предприятиях общественного питания для технологических и санитарно-технических целей используется горячая вода температурой 80... 100 °С.

Тепловая обработка сказываются не только на физико-химических свойствах воды, но и на ее органолептических характеристиках: она становится более безвкусной, теряет посторонние запахи.

В общественном питании горячая вода используется в основном для мойки продуктов, кухонной и столовой посуды, узлов и деталей оборудования, полов и т.д. Кипяченая вода (кипяток) используется в горячих цехах предприятий общественного питания в качестве основного компонента для приготовления всевозможных блюд и кулинарных изделий, но главным образом для приготовления горячих напитков — чая, кофе, какао, а также сладких блюд — компотов, киселей, желе, муссов и т.д. Большие потребности предприятий общественного питания в горячей воде и кипятке вызвали необходимость широкого внедрения на них разных видов водогрейного оборудования, которое классифицируется по следующим признакам рисунок 1[1].

Водогрейное оборудование

Водонагреватели

Кипятильники

Кофеварки

Непрерывного действия

Периодического действия

Электрические

Газовые

Твердотопливные

Рисунок 1- Классификация водогрейного оборудования

2. Анализ современных конструкций отечественного и зарубежного водогрейного оборудования.

2.1. Кипятильники периодического и непрерывного действия.

Кипятильником могут служить простейшие устройства типа наплитной посуды, котелков, нагреваемых разными способами, самовары, чайники, переносные ТЭНы, погружаемые в ту или иную емкость с нагреваемой водой, и т.д.

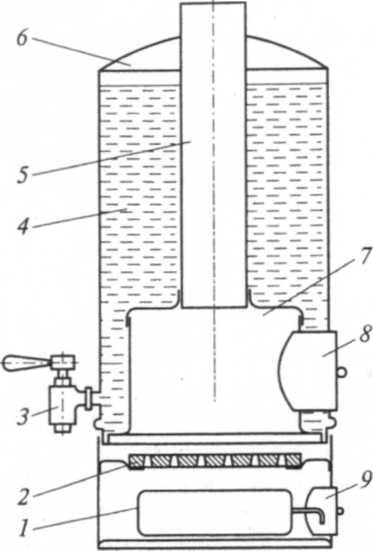

Кипятильником периодического действия является кипятильник наливной КН-60М (Россия) на твердом топливе рисунок 2.

1 — выдвижная коробка; 2 — колосниковая решетка; 3 — сливной кран; 4 — водогрейный резервуар; 5 — газоход; 6 — крышка; 7 — камера сгорания; 8 — дверца камеры сгорания; 9 — дверца зольника

Рисунок 2- Кипятильник твердотопливный наливной КН-60М

Кипятильник представляет собой цилиндр, в нижней части которого размещена топка. Над колосниковой решеткой находится камера сгорания, экранированная водонесущей обечайкой так, что боковые поверхности и свод камеры омываются водой и служат поверхностями нагрева. От верхней части свода камеры отходит цилиндрический конвективный газоход, заканчивающийся патрубком для отвода продуктов сгорания.

Нагреваемая вода заливается в водогрейный резервуар.

В качестве топлива в кипятильнике используют дрова, каменный уголь, торфяные брикеты. В оптимальном режиме эксплуатации КПД кипятильника не превышает 20...25 %.

На современных предприятиях общественного питания для приготовления чая, кофе, какао широкое распространение получили электрочайники, электросамовары и другое оборудование с термовыключателем при закипании воды. Современные конструкции чайников многих зарубежных фирм, по устройству и основным характеристикам аналогичны отечественным.

Кипятильники непрерывного действия, используемые на предприятиях общественного питания выпускаются отечественной промышленностью различных модификаций (настольного или напольного исполнения) с электропитанием.

К основным показателям работы кипятильника непрерывного действия относятся: часовая производительность, расход электроэнергии на приготовление 1 кг кипятка и КПД. Однако эти показатели не дают возможность оценить конструкцию кипятильника и сопоставлять его работу с работой кипятильников других конструкций.

Для оценки работы кипятильника введен термин «нормальный кипяток», которым принято называть воду, нагретую от 10 до 100 °С. Поэтому все показатели работы кипятильников пересчитывают на нормальный кипяток, что позволяет объективно оценивать их работу. При этом определяют нормальную производительность кипятильника, расход электроэнергии на приготовление 1 кг нормального кипятка и КПД.[2]

Кроме того, работу кипятильника характеризует первоначальная продолжительность разогрева воды до кипения и расход электроэнергии на разогрев аппарата. За нормальную производительность кипятильника DH (кг/ч) принимают его часовую производительность при установившемся режиме и температурном перепаде между поступающей в кипятильник водой и кипятком в 90 °С.

Dн=DД (1)

(1)

где DД – действительная производительность кипятильника, кг/ч;

S – температура кипятка, °С;

t – температура холодной воды, поступающей в кипятильник, °С.

Расход электроэнергии q (кВт ч/кг) на приготовление 1 кг нормального кипятка определяют из выражения

q=P/DH, (2)

где P — мощность кипятильника, кВт.

Полезная теплота Qnoл (кДж) — это теплота, идущая на приготовление кипятка. Она может быть определена по действительной или нормальной производительности кипятильника:

Qпол = cBDД(t2-t1)τ; (3)

Qпол = cBDД 90τ; (4)

где Св — теплоемкость воды, равная 4,19 кДж/(кг°С);

t1, t2 — температура воды соответственно на входе в кипятильник и на выходе из водоразборного крана при условии постоянного разбора кипятка, °С;

τ — продолжительность разогрева воды, равная 1 ч. Затраченную теплоту Q3aTp (кДж) определяют из выражения

Q3aTp=Рτ (5)

где Р — мощность кипятильника, кВт;

τ — продолжительность разогрева воды, равная 1 ч (3 600 с).

Коэффициент полезного действия η (%) при стационарном режиме работы определяют по формуле

η=

100%

(6)

100%

(6)

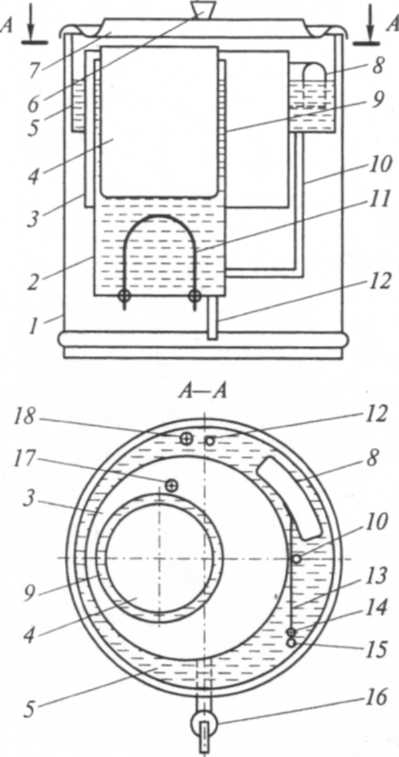

Кипятильник типа КНЭ (Россия) рисунок 4, состоит из питательной коробки, сборника кипятка с разборным краном, отражателя, закрепленного в нижней части крышки и отверстия. Уровень воды в питательной коробке и, следовательно, в переливной трубе поддерживается с помощью поплавкового устройства, которое состоит из поплавка, рычага и клапана.

В случае засорения сигнальной трубы или отсутствия ее соединения с канализацией при выходе из строя поплавкового устройства возникает опасность переполнения питательной коробки и перелива сырой воды через отверстие 10 рисунок 4 в сборник кипятка.

Процесс приготовления кипятка в кипятильнике протекает по следующей схеме. Когда нагревательные элементы включены, находящаяся рядом с ТЭНами вода нагревается и поднимается вверх.

Кипяток, ударяясь об отражатель, направляется в сборник кипятка. При этом вода в питательной коробке частично нагревается, что приводит к повышению КПД кипятильника. После выброса порции кипятка из переливной трубы уровень его понижается. При этом уровень воды в питательной коробке понижается, поплавок опускается и водопроводная вода заполняет питательную коробку до требуемого уровня.

Существенным недостатком в работе кипятильника непрерывного действия является интенсивное образование накипи на ТЭНах и в переливной трубе. В зависимости от жесткости воды и производительности кипятильника ТЭНы и переливная труба кипятильника покрываются накипью слоем 10...20 мм за 4...6 месяцев интенсивной эксплуатации (8... 10 ч/сут).

Значительное образование накипи в переливной трубе существенно уменьшает ее сечение. Соответственно внутренний диаметр переливной трубы выбирается исходя из производительности кипятильника с учетом образования накипи. Поплавковое устройство рисунок 5 представляет собой рычажный механизм, большое плечо которого соединено с поплавком, а малое плечо — с герметизирующей прокладкой (пробкой).

1 — водогрейный резервуар, заполненный водой; 2 — соединительная трубка; 3 — электрод нижнего уровня; 4 — сборник кипятка; 5 — электрод верхнего уровня; 6 — электрод зашиты от «сухого хода»; 7 — поплавок; 8 — крышка; 9 — отражатель; 10 — отверстие; 11 — питательная коробка; 12 — клапан; 13 — переливная труба; 14 — питающий трубопровод; 15 — сливной кран; 16 — ТЭН; 17— кожух; 18 — сливной патрубок; 19 — сигнальная труба; 20 — рычаг

Рисунок 4 - Электрический кипятильник КНЭ

1-кожух;2- водогрейный резервуар, заполненный водой;3-сборник кипятка; 4-стакан отражатель;5-питательная коробка;6-ручка;7-крышка;8-поплавок; 9-кольцевой щелевой канал(переливное устройство);10-соединительная трубка; 11- ТЭН;12-сигнальная труба;13-рычаг;14-ось вращения;15-клапан;16-сливной клапан;17-электроды верхнего и нижнего уровней;18-электрод защиты от «сухого хода»

Рисунок 5. Принципиальная конструктивная схема электрического кипятильника ЭКГ

Кипятильник типа ЭКГ (Россия) по устройству и принципу действия аналогичен кипятильнику типа КНЭ и отличается от него тем, что в нем кипящая вода выбрасывается из водогрейного резервуара в сборник кипятка не через центральную переливную трубку, а по кольцевому щелевому каналу, образованному стаканом-отражателем и водогрейным резервуаром.