- •Положение пациента в постели

- •Приготовление кровати

- •Причины возникновения

- •Факторы риска возникновения пролежней

- •Места образования пролежней

- •Принципы профилактики

- •Уменьшение сдавления

- •Питание и питье

- •Уменьшение раздражения кожи

- •Правила ухода за кожей

- •Принципы лечения

- •Восстановление кровообращения

- •Отторжение некротических масс

- •Лечение очистившейся раны

БИЛЕТ 34. ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО В ПОСТЕЛИ И УСТРОЙСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КРОВАТИ. РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ.

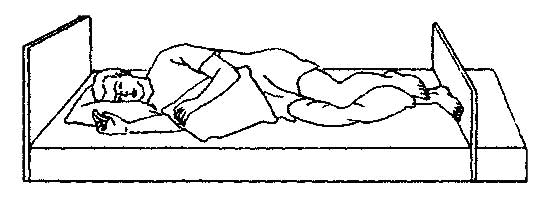

Положение пациента в постели

Ухаживая за тяжелобольным, необходимо уметь придать пациенту удобное положение в постели с помощью дополнительных подушек (под спину 2 подушки при положении "полулежа", под спину 3 подушки при положении пациента "полусидя в постели"). Ноги пациента должны быть слегка согнуты в коленях. Для этого подложите свернутое одеяло. Стопы пациента должны быть в упоре, под локти пациента подложите маленькие подушечки. При перемещении пациента в постели необходимо помнить о смещающей силе, являющейся причиной образования пролежней. Для этого при перемещении пациента необходимо перенести. Пациент участвует в передвижении в постели (перемещать желательно вдвоем). Перемещение пациента в постели:

повернуть пациента на спину;

убрать подушку и одеяло;

положить в изголовье подушку, которая предотвратит удар пациента головой о спинку кровати;

предложить пациенту охватить свои локти кистями рук;

одному человеку встать у верхней части туловища пациента, подвести руку, находящуюся ближе к изголовью пациента, подвести под шею верхнюю часть плеча пациента;

продвигать руку далее, к противоположному плечу;

другой рукой обхватить ближайшую руку и плечо пациента (обнять);

второй помощник, стоя у нижней части туловища больного, подводит руки под поясницу и бедра пациента;

предложить пациенту согнуть ноги в коленях, не отрывая стоп от постели;

согнуть шею пациента, прижав подбородок к груди (таким образом уменьшается сопротивление и увеличивается подвижность пациента);

попросить пациента на счет "три" оттолкнуться пятками от постели и способствовать помощникам, приподнять свое туловище и передвинуться к изголовью кровати;

один из помощников, находящийся у изголовья, приподнимает голову и грудь пациента, другой укладывает подушки;

помочь занять пациенту удобное положение в постели;

накрыть одеялом;

убедиться, что пациенту комфортно;

вымыть руки.

Для предупреждения образования пролежней необходимо каждые 2 часа менять положение пациента: из положения "лежа на спине" перевести в положение "лежа на боку".

Для этого необходимо:

согнуть левую ногу пациента в коленном суставе (если вы хотите повернуть пациента на правый бок), подсунув левую стопу в правую подколенную впадину;

положить одну руку на бедро пациента, другую на его плечо;

повернуть пациента на бок, на себя (таким образом, действие "рычага" на бедро облегчает поворачивание);

подложить подушку под голову и тело пациента (таким образом, уменьшается боковой изгиб шеи и напряжение шейных мышц);

придать обеим рукам пациента слегка согнутое положение, при этом рука, находящаяся сверху, лежит на уровне плеча и головы; рука, находящаяся снизу, лежит на подушке рядом с головой;

подложить под спину пациента сложенную подушку, слегка подсунув ее под спину ровным краем (таким образом можно "удержать" пациента в положении "на боку");

поместить подушку (от паховой области до стопы) под слегка согнутую "верхнюю" ногу пациента (таким образом осуществляется профилактика пролежней в области коленного сустава и лодыжек и предотвращается переразгибание ноги);

обеспечить упор под углом 90° для нижней стопы (таким образом обеспечивается тыльный сгиб стопы и предотвращается ее "провисание").

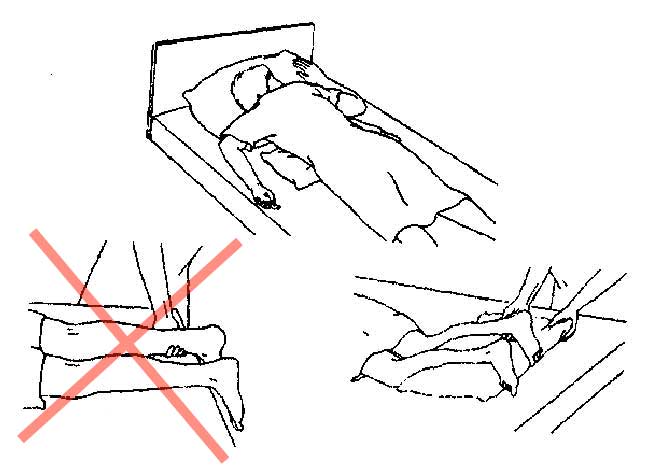

Из

положения пациента "лежа на боку"

легко перевести его в положение "лежа

на животе" (рис.).

Для

этого необходимо:

Для

этого необходимо:

убрать подушку из-под головы пациента;

разогнуть руку пациента в локтевом суставе;

прижать руку к туловищу по всей длине;

подложив кисть пациента под бедро, "перевалить" пациента через его руку на живот;

передвинуть тело пациента на середину кровати;

повернуть голову пациента на бок и подложить под нее низкую подушку (таким образом уменьшается сгибание или переразгибание шейных позвонков);

подложить небольшую подушку под живот, чуть ниже уровня диафрагмы (таким образом

уменьшается переразгибание поясничных позвонков и напряжение в пояснице, кроме того, у женщин уменьшается давление на грудь);

согнуть руки пациента в локтевых сгибах;

поднять руки вверх так, чтобы кисти располагались рядом с головой;

подложить

под голени и голеностопные суставы

подушку, чтобы предотвратить их провисание

и поворот стопы наружу.

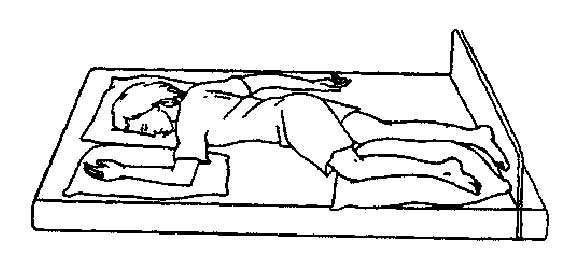

Из

положения "лежа на животе" переведите

пациента в положение Симса - промежуточное

между положением "лежа на животе"

и "лежа на боку":

Из

положения "лежа на животе" переведите

пациента в положение Симса - промежуточное

между положением "лежа на животе"

и "лежа на боку":

- убрать подушку из-под живота пациента; - согнуть "верхнюю" ногу в коленном суставе; - подложить подушку под согнутую "верхнюю" ногу так, чтобы голень ниже лежащей ноги оказалась на уровне нижней трети бедра (таким образом, предотвращается поворот бедра внутрь, предупреждается переразгибание конечности и осуществляется профилактика пролежней в области коленных суставов); - подложить подушку под "верхнюю", согнутую в локтевом суставе, руку под углом 90°; - разогнуть в локтевом суставе "нижнюю" руку и положить на постель, не сгибая (таким образом сохраняется биомеханика тела пациента); - обеспечить упор для сети под углом 90° (таким образом обеспечивается правильное тыльное сгибание стоп и предотвращается их провисание).

После укладки пациента в положение Симса, перевести его в положение "лежа на спине", для этого необходимо:

убрать подушку из-под руки и коленного сустава пациента;

руку выпрямить и уложить вдоль туловища;

положить "верхнюю" ногу на "нижнюю";

выпрямить и прижать ладонью к бедру "нижнюю" руку пациента;

приподнять часть туловища от себя и уложить пациента в положение "на боку";

помочь выпрямить "нижнюю" руку из-под туловища пациента;

переместить пациента на спину;

помочь пациенту лечь удобно на кровати: один человек подкладывает под шею и плечи пациента левое предплечье и кисть, другой рукой обхватывает пациента; другой помощник встает у нижней части туловища пациента и помещает руки под поясницу и бедро пациента;

предложить пациенту согнуть ноги в коленях, не отрывая стоп от постели, согнуть шею, прижав подбородок к груди;

предложить пациенту на счет "три" оттолкнуться пятками от постели и дать возможность помощникам приподнять туловище и передвинуть к изголовью кровати;

поправить и подложить дополнительные подушки;

поправить простыню;

укрыть пациента.

БИЛЕТ 36. ПРАВИЛА БИОМЕХАНИКИ ТЕЛА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПАЦИЕНТА И МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА.

Медицинская биомеханика

Раздел естественных наук, изучающий на основе моделей и методов механики механические свойства живых тканей, отдельных органов и систем, или организма в целом, а также происходящие в них механические явления.

Биомеханические исследования охватывают различные уровни организации живой материи: биологические макромолекулы, клетки, ткани (биореология), органы, системы органов, а также целые организмы и их сообщества. Чаще всего, объектом исследования этой науки, является движение животных и человека, а также механические явления в тканях, органах и системах. Под механическим движением понимается движение всей биосистемы в целом, а также движение отдельных частей системы относительно друг друга – деформация системы. Все деформации в биосистемах, так или иначе, связаны с биологическими процессами, которые играют решающую роль в движениях животных и человека. Это сокращение мышцы, деформация сухожилия, кости, связок, фасций, движения в суставах. Отдельным направлением биомеханики является биомеханика дыхательного аппарата, его эластичное и неэластичное сопротивление, кинематику (то есть геометрическую характеристику движения) и динамику дыхательных движений, а также другие стороны деятельности дыхательного аппарата в целом и его частей (лёгких, грудной клетки); биомеханика кровообращения изучает упругие свойства сосудов и сердца, гидравлическое сопротивление сосудов току крови, распространение упругих колебаний по сосудистой стенке, движение крови, работу сердца и др. (Гемодинамика); [1]

Биомеханика человека – наука комплексная, она включает в себя самые разнообразные знания других наук, таких как: механика и математика, функциональная анатомия и физиология, возрастная анатомия и физиология, педагогика и теория физической культуры.

Движения частей тела человека представляют собою перемещения в пространстве и времени, которые выполняются во многих суставах одновременно и последовательно. Движения в суставах по своей форме и характеру очень разнообразны, они зависят от действия множества приложенных сил. Все движения закономерно объединены в целостные организованные действия, которыми человек управляет при помощи мышц. Учитывая сложность движений человека, в биомеханике исследуют и механическую, и биологическую их стороны, причем обязательно в тесной взаимосвязи. Поскольку человек выполняет всегда осмысленные действия, его интересует, как можно достичь цели, насколько хорошо и легко это получается в данных условиях. Для того чтобы результат движения был лучше, и достичь его было бы легче, человек сознательно учитывает и использует условия, в которых осуществляется движение. Кроме того, он учится более совершенно выполнять движения. Биомеханика человека учитывает эти его способности, чем существенно отличается от биомеханики животных.

Таким образом, биомеханика человека изучает, какой способ и какие условия выполнения действий лучше и как овладеть ими. Общая задача изучения движений состоит в оценке эффективности приложения сил для достижения поставленной цели. Всякое изучение движений, в конечном счете, направлено на то, чтобы помочь лучше выполнять их. Прежде, чем приступить к разработке лучших способов действий, необходимо оценить уже существующие. Отсюда вытекает общая задача биомеханики, сводящаяся к оценке эффективности способов выполнения изучаемого движения. Биомеханика исследует, каким образом полученная механическая энергия движения и напряжения может приобрести рабочее применение. Рабочий эффект измеряется тем, как используется затраченная энергия. Для этого определяют, какие силы совершают полезную работу, каковы они по происхождению, когда и где приложены. То же самое должно быть известно о силах, которые производят вредную работу, снижающую эффективность полезных сил. Такое изучение дает возможность сделать выводы о том, как повысить эффективность действия. При решении общей задачи биомеханики возникают многочисленные частные задачи, не только предусматривающие непосредственную оценку эффективности, но и вытекающие из общей задачи и ей подчиненные.

Метод биомеханики – системный анализ и системный синтез движений на основе количественных характеристик, в частности кибернетическое моделирование движений. Биомеханика, как наука экспериментальная, эмпирическая, опирается на опытное изучение движений. При помощи приборов регистрируются количественные характеристики, например траектории скорости, ускорения и др., позволяющие различать движения, сравнивать их между собой. Рассматривая характеристики, мысленно расчленяют систему движений на составные части – устанавливают ее состав. В этом – суть системного анализа.

Система движений как целое – не просто сумма ее составляющих частей. Части системы объединены многочисленными взаимосвязями, придающими ей новые, не содержащиеся в ее частях качества (системные свойства). Необходимо представлять это объединение, устанавливать способ взаимосвязи частей в системе – ее структуру. В этом – суть системного синтеза. Системный анализ и системный синтез неразрывно связаны друг с другом, они взаимно дополняются в системно-структурном исследовании.

При изучении движений в процессе развития системного анализа и синтеза в последние годы все шире применяется метод кибернетического моделирования – построение управляемых моделей (электронных, математических, физических и др.) движений и моделей тела человека.

Клиническая биомеханика

Клиническая (медицинская) биомеханика является составной частью медицинских наук: ортопедии, травматологии, протезирования, (реабилитологии (лечебной физкультуры), педиатрии, физиологии и мн. других. Клиническая биомеханика – научное направление, в котором с позиций механики и общей теории управления с помощью специализированных методов исследования изучается двигательная активность человека в норме и патологии[2].

Основные разделы:

Биомеханика нормальной и патологической ходьбы.

Биомеханика скелетной травмы

Биомеханика крупных суставов.

Биомеханика позвоночника[3]

Биомеханика стопы

Изучаемые явления:

Ходьба человека – филогенетически древняя хорошо автоматизированная и цикличная локомоция. Изучение анализа ходьбы удобно тем, что в ее осуществлении участвует весь опорно-двигательный аппарат. Это дает возможность исследовать функцию любых его отделов, включая верхние конечности и позвоночник.

Основная стойка – положение и движения общего центра массы тела (при стоянии обследуемого на специальной платформе – метод стабилометрии.

Статические положения. Информация о конечных положениях позволяет оценить взаимоположение сегментов тела и определить амплитуду движений. Например, оценка формы позвоночника производится в трех плоскостях – фронтальной, сагиттальной и горизонтальной. Оценивается наклон таза в сагиттальной и фронтальной плоскостях, наклон надплечий во фронтальной плоскости. Соотношение тазового и плечевого пояса оценивается во фронтальной и горизонтальной плоскостях. Кроме того, во фронтальной плоскости оценивается наклон надплечий относительно таза, а в горизонтальной – разворот надплечий относительно таза.

Основные методы исследования:

подометрия – измерение временных характеристик шага;

гониометрия – измерение кинематических характеристик движений в суставах;

динамометрия – регистрация реакций опоры;

элекромиография – регистрация поверхностной ЭМГ;

стабилометрия – регистрация положения и движений общего центра давления на плоскость опоры при стоянии.

Биомеханика физических упражений (биомеханика спорта)

Как самостоятельная научная дисциплина биомеханика физических упражнений обогащает теорию физического воспитания, исследуя одну из сторон физических упражнений – технику. Вместе с тем, биомеханика физических упражнений непосредственно используется в практике физического воспитания. Как учебный предмет биомеханика содержит главные положения учения о движениях, обобщенный и систематизированный опыт изучения общих объективных закономерностей. Овладение курсом биомеханики должно вооружить будущего педагога, тренера основами знаний о движениях человека, помочь им повысить теоретический уровень практической деятельности. Объект познания биомеханики – двигательные действия человека как системы взаимно связанных активных движений и положений его тела. В последние годы получило широкое распространение направление в обучении двигательным действиям – педагогическая кинезиология (Х.Х. Гросс), своего рода синтез, слияние биомеханики и педагогики, то есть:

изучаются особенности техники выдающихся спортсменов;

определяется рациональная организация действий;

разрабатываются методические приемы освоения движений, методы технического самоконтроля и совершенствования техники.

Биомеханика физических упражнений делится на общую, дифференциальную и частную.

Общая биомеханика решает теоретические проблемы и помогает узнать, как и почему человек двигается. Этот раздел биомеханики очень важен для практики физического воспитания и спорта, ибо «нет ничего практичнее хорошей теории».

Дифференциальная биомеханика изучает индивидуальные и групповые особенности двигательных возможностей и двигательной деятельности. Изучаются особенности, зависящие от возраста, пола, состояния здоровья, уровня физической подготовленности, спортивной квалификации и т.п.

Частная биомеханика рассматривает конкретные вопросы технической и тактической подготовки в отдельных видах спорта и разновидностях массовой физкультуры. В том числе в оздоровительном беге и ходьбе, общеразвивающих гимнастических упражнениях, ритмической гимнастике на суше (аэробика) и в воде (акваробика) и т.п. Основной вопрос частной биомеханики – как научить человека правильно выполнять разнообразные движения или как самостоятельно освоить культуру движений.

Биомеханика занимает особое положение среди наук в физическом воспитании и спорте. Она базируется на анатомии, физиологии и фундаментальных научных дисциплинах – физике (механике), математике, теории управления. Взаимодействие биомеханики с биохимией, психологией и эстетикой дало жизнь новым научным направлениям, которые, едва родившись, уже приносят большую практическую пользу. В их числе «психобиомеханика», энергостатические и эстетические аспекты биомеханики.

Инженерная биомеханика

Составная часть медико-биологической науки Протезостроение

Биомеханика трудовых действий и рабочих поз

Составная часть науки эргономика (гигиена труда)

Теоретическая биомеханика

Теоретическая биомеханика – наука, основанная на применении математической методологии и математического аппарата.

Компьютерная биомеханика

Одним из ответвлений теоретической биомеханики является компьютерная биомеханика, компьютерное моделирование. Она интенсивно развивается, пополняя теоретическую биомеханику новыми знаниями

Театральная биомеханика

Как театральный, термин был введен В.Э. Мейерхольдом в его режиссерскую и педагогическую практику в начале 1920-х гг. для обозначения новой системы подготовки актера. «Биомеханика стремится экспериментальным путем установить законы движения актера на сценической площадке, прорабатывая на основе норм поведения человека тренировочные упражнения игры актера». (В.Э. Мейерхольд.) Театральная биомеханика в своей теоретической части, с одной стороны, опиралась на психологическую концепцию У. Джемса (о первичности физической реакции по отношению к реакции эмоциональной), на рефлексологию В.М. Бехтерева и эксперименты И.П. Павлова. С другой стороны, биомеханика представляла собой применение идей американской школы организации труда последователей Ф.У. Тейлора в сфере актерской игры (т. н. «тейлоризацию театра»): «Поскольку задачей игры актера является реализация определенного задания, от него требуется экономия выразительных средств, которая гарантирует точность движений, способствующих скорейшей реализации задания». (В.Э. Мейерхольд.) В практической части разработки биомеханических упражнений для актера использовался опыт прошлого театра: сценическая техника комедии дель арте, методы игры Э. Дузе, С. Бернар, Дж. Грассо, Ф. Шаляпина, Ж. Коклена и др. Биомеханическая техника противопоставлялась другим школам актерской игры: «нутра» и «переживания», вела от внешнего движения к внутреннему. Актер-биомеханист по Мейерхольду должен был обладать природной способностью к рефлекторной возбудимости и физическим благополучием (точным глазомером, координацией движения, устойчивостью и т.д.). Созданные Мейерхольдом тренировочные биомеханические этюды имели общую схему: «отказ» – движение, противоположное цели; «игровое звено» – намерение, осуществление, реакция. «Биомеханика есть самый первый шаг к выразительному движению» (С.М. Эйзенштейн)

БИЛЕТ 37. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСТЕЛИ.