Подготовка поля

Перед началом работы поле очищают от растительных остатков и препятствий. Имеющиеся промоины (углубления) на поверхности поля выравнивают или сглаживают. На полях больших размеров допускается лущение жнивья при наличии копен, расположенных прямыми рядами, с последующей обработкой нелущенных полос.

Для работы дисковых орудий не требуется особой разметки поля, за исключением поворотных полос.

Направление движения агрегатов:

вдоль длинных сторон поля (лущильные агрегаты);

под углом или поперек к направлению предшествующей вспашки (дисковые агрегаты).

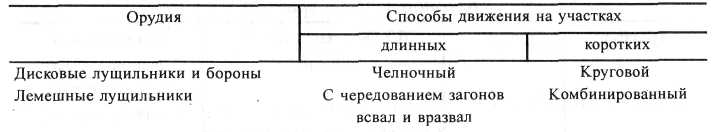

Способы движения агрегатов выбирают с учетом типа орудий, длины гонов и требований агротехники (табл. 4).

Таблица 4. Способы движения агрегатов при лущении жнивья и дисковании почвы

При способе с чередованием загонов (рис. 2 а1, а2) сначала обрабатывают первый и третий загоны всвал, а затем второй, находящийся между ними, вразвал, далее пятый загон всвал, четвертый вразвал и т.д., последовательность обработки загонов 1325476...

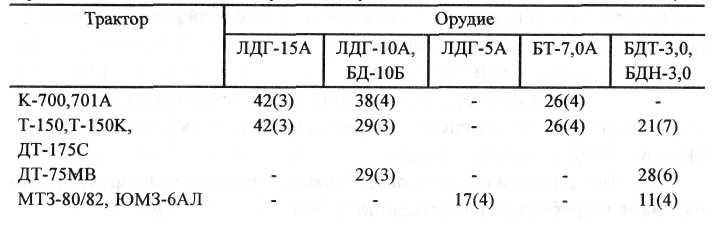

Комбинированный способ движения (рис. 2 б1, б2) обеспечивает левые и правые беспетлевые повороты. Для работы агрегатов челночным и круговым способами разбивки поля на загоны не требуется, за исключением при челночном способе отбивки (при необходимости) границ поворотных полос (табл. 5). Ширина поворотной полосы должна быть кратна (как минимум трехкратна) захвату агрегата.

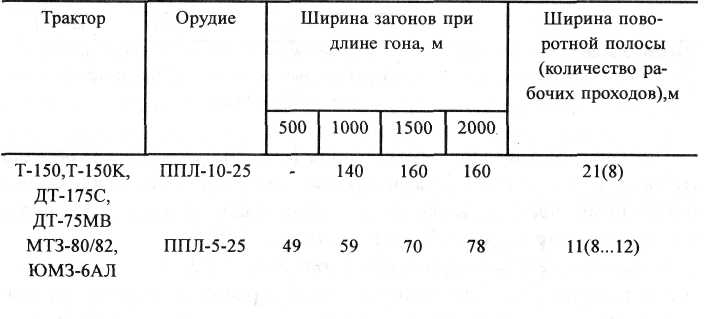

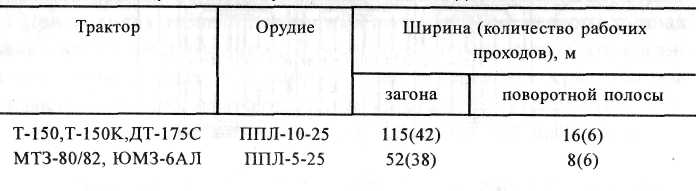

Для работы лемешных агрегатов разбивают поле на загоны и отбивают поворотные полосы рациональных размеров (таблицы 6, 7).

При этом для отбивки поворотных полос и линий первого прохода намечают контрольные линии. При способе с чередованием загонов линию первого прохода провешивают левее от середины первого загона на расстоянии, равном половине ширины захвата агрегата (рис. 3), а последующие - на расстоянии, равном двойной ширине загона.

Таблица 5. Ширина поворотных полос (количество рабочих проходов) для лущильных и дисковых агрегатов при челночном способе движения, м

Таблица 6. Ширина загонов и поворотных полос для агрегатов на базе

лемешных лущильников при способе движения с чередованием

загонов всвал и вразвал

Рис.2. Схемы движения агрегатов при лущении жнивья и дисковании почвы:

а1 , а2- с чередованием загонов всвал и вразвал; б1 б2 - однозагонный беспетлевой комбинированный; А1-первый агрегат; А2-второй агрегат.

Рис. 3. Схема разметки поля:

а - при способе движения с чередованием загонов;

б - при беспетлевом комбинированном способе движения.

Для работы агрегатов беспетлевым комбинированным способом (рис. 3, б), линию первого прохода провешивают на расстоянии (3/4С -0,5Вр) от края поля, остальные - на расстоянии С друг от друга.

Работа агрегатов на участке

Дисковые лущильники. Агрегат выводят на поворотную полосу. По вешкам, установленным от края поля на расстоянии, равном половине ширины захвата агрегата, делают первый проход, направляя трактор по линии вешек. Проехав 20...30 м от поворотной полосы на выбранной скорости движения, останавливают агрегат и проверяют глубину обработки почвы по всей ширине захвата орудия. Для измерения глубины лущения разравнивают и уплотняют обработанный слой почвы, а затем измеряют толщину этого слоя, погружая в него линейку или стержень с делениями. По результатам 20...30 замеров по длине гона находят среднюю глубину обработки. На гребнях и разъемных бороздах глубину не измеряют.

Если передние диски батарей идут глубже задних, то поднимают передний конец рамки батареи или опускают задний. Обеспечение одинаковой устойчивости глубины передних и задних дисков батарей достигается изменением степени сжатия нажимных пружин. Если наружные диски идут мельче внутренних, следует перекосить рамку секций в обратную сторону.

После регулировки отдельных батарей на равномерность хода по глубине обработки уточняют общую глубину лущения. При недостаточной глубине лущения следует увеличивать силу сжатия пружин внутренних и наружных штангу каждой батареи лущильников ЛДГ-10А и ЛДГ-15А на одну и ту же величину, в противном случае изменится равномерность глубины хода батареи по ширине захвата. Если это окажется недостаточно, то у лущильника ЛДГ-5 А переключают механизм гидроуправления на принудительное заглубление до полного выхода штока гидроцилиндра. У лущильников ЛДГ-10А, ЛДГ-15А для увеличения глубины обработки ввертывают в гайку регулировочный винт, соединенный с корпусом гидроцилиндра.

Для уменьшения общей глубины лущения ослабляют сжатие пружин штанг батарей. Дальнейшее уменьшение глубины обработки достигается у лущильников ЛДГ-10А, ЛДГ-15А вкручиванием регулировочного винта в гайку, у агрегата с лущильником ЛДГ-5А - переключением механизма гидроуправления в "плавающее" положение.

Лущильный агрегат следует вести строго поперек склона или придерживаясь первого прохода, выполненного по направляющим горизонталям. Перекрытие между смежными проходами агрегатов должно быть не менее 15 см. В конце гона орудие переводят в транспортное положение. Включают в работу лущильники при подходе передних рабочих органов к контрольной линии поворотной полосы.

Во время работы следят, чтобы дисковые лущильники не забивались почвой и растительными остатками. В случае забивания останавливают агрегат и очищают рабочие органы. При этом проверяют правильность установки чистиков.

Способ обработки поворотных полос при работе лущильных агрегатов зависит от выбранной ширины поворотной полосы. Если она может быть обработана четным числом рабочих проходов агрегата, то после предпоследнего рабочего прохода обрабатывают одну поворотную полосу, затем совершают последний проход и обрабатывают вторую полосу.

При ширине поворотных полос, равной нечетному количеству рабочих проходов агрегата, на вторую поворотную полосу переезжают по полосе, обработанной при первом проходе. Движение по поворотной полосе совершают челночным способом, начиная от границы поля.

Для переезда с одного участка поля на другой лущильники и бороны переводят в транспортное положение, а для переезда по узким дорогам и на большие расстояния - в положение дальнего транспорта.

Дисковые бороны. Переводят бороны в рабочее положение. Устанавливают угол атаки борон: на лущении стерни технических культур -18...21°, а на разделке пласта - 12...15°. Устанавливают бороны БДТ-7А и БДТ-3,0 на заданный угол атаки.

Для установки заданного угла атаки бороны БД-10Б вынимают штыри, фиксирующие передние тяги, и штыри, соединяющие секции с рамкой транспортных колес, а также освобождают продольные соединители секций. Потом при поднятых рабочих органах перекатывают секции вручную на необходимый угол атаки. Чтобы уменьшить угол атаки, передние секции смещают назад, а задние - вперед; для увеличения угла атаки - наоборот. Перемещение осуществляют с помощью трактора при опущенных батареях передвижением всей бороны назад или вперед. После установки бороны на требуемый угол атаки секции фиксируют штырями и продольными соединителями.

Агрегаты с дисковыми боронами на загоне используют аналогично агрегатам с дисковыми лущильниками. Общую глубину обработки почвы у бороны БДН-3,0 регулируют путем добавления или уменьшения балластного груза в ящики.

Лемешные лущильники. Заезжают в подготовленную борозду так, чтобы правая гусеница трактора двигалась на расстоянии 10... 15 см от стенки борозды (ППЛ-10-25).

При работе на склонах, когда лущильник оборачивает пласт вверх по склону, агрегат ведут ближе к борозде, а на обратном ходу - дальше от борозды на 2...3 см. Проехав 40...50 м, проверяют горизонтальность рамы лущильника и равномерность глубины обработки всеми корпусами. Перекос рамы в поперечном направлении устраняют при помощи регулировочного упорного болта.

Если передние корпуса пашут не на заданную глубину, изменяют положение переднего опорного колеса и дополнительно регулируют упорным болтом прицепа. Глубину пахоты средних корпусов регулируют винтом полевого механизма, а задних корпусов - изменением положения заднего опорного колеса.

Если обод заднего опорного колеса оставляет очень глубокую колею, то сжатие пружины уменьшают. В случае, когда при полностью ослабленной пружине заднее опорное колесо оставляет глубокую колею, необходимо вкручиванием регулировочной втулки уменьшать длину раскоса. Если же заднее опорное колесо отрывается от поверхности поля, выкручиванием регулировочной втулки увеличивают длину раскоса. Ширину захвата замеряют рулеткой не менее чем в десяти местах обработанного участка. Отклонение средней ширины захвата от номинальной не должно превышать 10 см. Глубину хода проверяют бороздомером или линейкой.

Рабочую скорость выбирают в зависимости от сопротивления почвы. При правильно подобранной передаче степень загрузки двигателя должна быть 0,85...0,90. При неровном рельефе следует маневрировать скоростями. Переходить от одного диапазона скоростей на другой целесообразно, если длина гона на повышенной передаче не менее 400 м. Включают лущильник в работу, когда первый корпус подойдет к контрольной линии, выключают - когда последний корпус пройдет контрольную линию.

Агрегат поворачивают после полного выглубления лущильника из почвы. На поворотной полосе двигаются на рабочей передаче. При необходимости скорость снижают изменением скоростного режима двигателя. Рычаг распределителя гидросистемы трактора должен быть установлен в "нейтральное" положение.

Контрольные вопросы

Назначение и агротехнические требования лущения и дискования почвы;

Контроль и оценка качества проведения работ;

Комплектование агрегатов

Подготовка агрегатов к работе

Подготовка поля

Работа агрегатов на участке