- •«Методика развития речи дошкольников с тнр» Сущность методики развития речи в специальном дошкольном учреждении

- •Связь с другими учебными дисциплинами:

- •Требования к занятиям по развитию речи:

- •Принципы подбора словаря для дошкольников с онр:

- •Тема 2. Методика формирования произносительной стороны речи дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Понятия «культура речи» и «звуковая культура речи»

- •Тема 4. Методика развития связной речи и обучение грамоте дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Методика обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи пересказу

- •Методика обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи рассказыванию

- •Методика обучения грамоте

- •Тема 3. Методика формирования лексико-грамматической стороны речи дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Поэтапность усвоения ребенком грамматических средств языка

- •Тема 3. Методика формирования лексико-грамматической стороны речи дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Основные закономерности овладения ребенком лексикой

- •Методы и приемы формирования грамматического строя речи у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи

Методика обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи рассказыванию

Наибольшую самостоятельность в речи предоставляет детям-дошкольникам метод сочинения (рассказывания), который состоит в том, что воспитатель поощряет самостоятельное «сочинение» детьми сказок, рассказывание ими реальных случаев из их жизни, контаминации (смешения) на темы из прочитанной художественной литературы, описания ими картинок, реальных объектов — вещей, животных, растений.

Воспитатель должен научить детей рассказывать о событиях из их собственной жизни; описывать вещи, растения, животных или заменяющие их игрушки; рассказывать о изображенном на картинках, статичных и подвижных (серии картинок на один сюжет, диафильмы, диапозитивы), кинофильмы.

В зависимости от этого рассказы детей можно классифицировать так:

1) рассказ о событиях: а) происшедших только что, б) происшедших значительно раньше;

2) рассказ о предметах (вещах, растениях, животных): а) наблюдаемых в данный момент, б) по памяти;

3) рассказ по картинке: а) статичной, б) подвижной — серии, развивающей сюжет (выполненной типографским способом, как диапозитив, диафильм или ко до позитив);

4) рассказ по кинофильму.

Все перечисленные виды рассказов в зависимости от цели обучения могут выполняться как описание, повествование или элементарное рассуждение.

К рассказу детей готовят так же, как к беседе: дети должны представлять себе предмет рассказа во всей его жизненной полноте, доступной ощущениям (размер, форма, цвет, запах, вкус, звучание, характер движений и т. д.); для называния всех признаков предмета, действий и их отношений у детей должны быть уже в запасе слова, грамматические формы. Следовательно, упражнению в рассказывании должны предшествовать упражнения лексические, грамматические (в случае нужды — фонетические), а также упражнения в собеседовании.

Специальная задача рассказа (так же как и задача пересказа) — развитие монологической речи детей.

Обучение рассказыванию воспитатель ведет с помощью цепочек вопросов, т. е. плана, предусматривающего руководство логикой повествования, описания или рассуждения ребенка.

План рассказа может быть простым, т. е. линейной цепочкой вопросов, или сложным, т. е. разветвленным дополнительными цепочками вопросов (подсказывающих или только наводящих). Естественно, что с детьми разных возрастных групп занятия проходят по-разному, и требования к детям на этих занятиях тоже различные.

Методика обучения грамоте

Тема 3. Методика формирования лексико-грамматической стороны речи дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Поэтапность усвоения ребенком грамматических средств языка

А.Н. Гвоздевым выделяются этапы формирования у ребенка грамматического строя русского языка: 1) период предложений, состоящих из аморфных слов – корней, которые употребляются всегда в неизменном виде (1,3–1,10); 2) период усвоения грамматической структуры предложения, связанный с формированием грамматических категорий и их внешнего выражения (1,10–3); 3) период усвоения морфологической системы русского языка, характеризующийся усвоением типов склонений и спряжений (3–7).

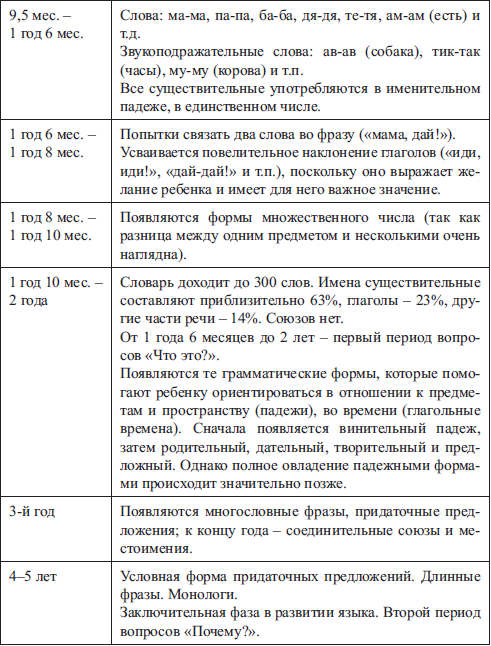

Обобщая результаты исследований Н.А. Рыбникова и А.Н. Гвоздева, М.М. Кольцова представляет следующую последовательность в развитии языка ребенка (Кольцова 2006: 85):

Рассматривая соотношение интеллектуального и речевого развития ребенка, И.Н. Горелов выделяет шесть речевых стадий в развитии ребенка дошкольного возраста: 1) лепет и первые реакции на собственное имя и имя матери (5–7 мес.); 2) первые слова – предложения (9–12 мес.); 3) первые предложения (к двум годам); 4) первые возможности понимания чужой и употребления собственной речи вне ситуации (к трем годам); 5) беглая речь, словотворчество (к четырем годам); 6) сознательное отношение к правилам языка, исправление ошибок в речи других, качественный скачок в сфере полисемии слова (к семи годам) (Горелов 2003: 28). Основополагающим при выделении этих стадий становится появление тех или иных новообразований в речи ребенка.

На основе исследования письменной речи школьников М.Р. Львовым определена периодизация процесса становления грамматического строя речи учащихся средней школы, в ней выделяется три этапа.

Первый этап берет начало в дошкольном детстве и завершается примерно к 12 годам, он характеризуется появлением в речи всех основных грамматических единиц и их регулярным использованием.

Второй этап (12–13 лет) отличается выравниванием в употреблении сопоставимых грамматических форм, их разнообразием, в этот период происходит стабилизация, закрепление усвоенных грамматических форм.

На третьем этапе (15–17 лет) ведущими становятся унификационные тенденции: в ситуациях, в которых ранее школьники употребляли разные формы, они употребляют одну и ту же, что приводит к чрезмерно частому ее употреблению (Львов 2002). Данная периодизация выявляет основные тенденции выбора средств языка при порождении письменного высказывания, характерные для школьников той или иной возрастной группы.