Вопрос 7

Водная среда обитания – главные свойства. Экологические зоны Мирового океана. Экологические группы гидробионтов. Вертикальная зональность в пресных водоемах

ВОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Вода как среда обитания имеет ряд специфических свойств, таких как большая плотность, сильные перепады давления, относительно малое содержание кислорода, сильное поглощение солнечных лучей и ряд других.

Водоемы и отдельные их участки различаются, кроме того, солевым режимом, скоростью горизонтальных перемещений (течений), содержанием взвешенных частиц.

Для живых придонных организмов имеют значение свойства грунта, режим разложения органических остатков, освещенность на дне, температура и др.

Поэтому наряду с адаптациями к общим свойствам водной среды ее обитатели должны быть приспособленными и к разнообразным частным условиям.

Обитатели водной среды имеют общее название гидробионтов.

Они населяют мировой океан, континентальные водоемы и подземные воды.

В любом водоеме можно выделить различные по условиям зоны.

Приливы и отливы на Земле появляются в результате воздействия Луны и Солнца на поверхность Мирового океана.

Луна притягивает океанскую воду, поднимая ее «горбом» со своей стороны.

Однако Земля и ее спутник вращаются вокруг одной точки, и под действием центробежной силы с другой стороны образуется второй океанский «горб», который уравновешивает первый.

Земля совершает оборот относительно Луны за 24 часа 50 минут.

За это время уровень моря в любой точке планеты дважды поднимается «горбом» – с интервалом 12 часов 25 минут, а потом опускается – возникают приливы и отливы.

Амплитуда колебаний уровня океана зависит от различных факторов, включая положение Луны относительно Земли и Солнца и времени года.

Приливы влияют на глубинные движения воды, а волны на поверхности океанов образуются под действием ветра.

Суша Земли омывается единым Мировым океаном, поэтому некоторые виды морских организмов встречаются почти повсеместно.

Однако большинство из них связано с вполне конкретными его районами.

Исходя из средней температуры поверхностных вод различают несколько природных зон Мирового океана.

Говорят также о его вертикальной зональности, определяемой доступностью солнечного света и питательных веществ на разной глубине.

Внутри каждой зоны можно выделить разнообразные местообитания.

Например, фауна вблизи глубоководных геотермальных источников, выбрасывающих из земной коры горячие растворы солей, уникальна.

Коралловые постройки занимают до 600 тыс. кв. км тропических и субтропических мелководий.

Они растут лишь в прозрачной, хорошо освещенной Солнцем воде с температурой 23–25 градусов Цельсия и поэтому редко встречаются глубже 60 м.

Коралловые полипы – мелкие мягкотелые животные, выделяющие известковую защитную чашечку – кораллит.

Они почкуются, образуя обширные колонии.

При этом кораллы сливаются в общий наружный скелет.

Новые поколения полипов селятся поверх отмирающих старых, и постепенно образуется обширная «живая скала» – коралловый риф.

Он заселяется водорослями и разнообразнейшими беспозвоночными, служа основой одной из богатейших экосистем планеты.

На протяжении речного потока обычно выделяются две экологические зоны:

перекаты – участки с достаточно быстрым течением и

плесы – глубоководные участки с медленным течением

Эустарий – воронкообразный, суживающийся к вершине залив, образующийся в результате подтопления низовьев речной долины и преобразованный воздействием волнового, речного и приливного факторов

Из всех пресноводных экосистем болота являются самыми продуктивными, опережая даже джунгли, и представляя в связи с этим благоприятную среду для обитания разных живых существ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ МИРОВОГО ОКЕАНА. АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

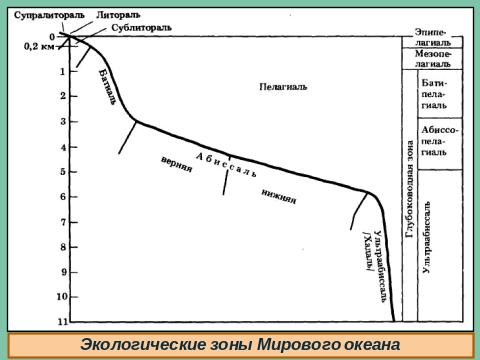

В океане вместе с входящими в него морями различают, прежде всего, две основные экологические области: дно – бенталь и толщу воды – пелагиаль.

В зависимости от глубины бенталь делится на:

Супралитораль – зона заплеска – пограничная полоса между сушей и морем, расположенная выше уровня прилива и нацело заливаемая лишь во время сильного ветрового нагона волн.

Здесь соприкасаются биота суши и моря.

Литораль – пограничная полоса между сушей и морем, регулярно (один раз или дважды в сутки) затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе.

Представляет собой зону морского дна, расположенную между уровнями самого высокого прилива и самого низкого отлива.

Берег – это полоса взаимодействия моря с сушей.

Структура и развитие берега зависит от силы волн и прозрачности горных пород.

Прибой, особенно штормовой, разрушает даже самые крепкие скалы (абразия), вытесывая отвесный обрыв, называемый береговым уступом, или клифом.

Обломочный материал накапливается перед ним в виде берегового склона с пляжем.

Приливы смывают со склона песок, но переоткладывают его в других участках берега.

Ветер переносит песчинки в глубь пляжа и насыпает из них гряды – дюны.

На пляже выделяют несколько зон.

Береговой вал – параллельная береговой линии насыпь, сформированная прибоем.

Иногда течения намывают аналогичную подводную насыпь – бар.

Обычно песок образуется при выветривании кварца. Но белая разновидность песка – это мелко раздробленные раковины мертвых моллюсков.

Сублитораль – полоса морского дна, лежащая между уровнем самого низкого отлива и нижней границей произрастания высших водорослей (до 200–500 м).

Здесь сосредоточены основные растительные и животные богатства океана. Общая биомасса бентоса достигает 10–15 кг на кв. метр.

Батиаль – пространство морского дна, охватывающее глубины континентального склона (от 200–500 до 3000 м).

Батиаль окаймляет все материки и острова и занимает около 15% площади дна океана.

Абиссаль – пространство морского дна, соответствующее ложу океана (глубины от 3000 до 6000 м) с относительно малой подвижностью воды, постоянной температурой (ниже 2 градусов), соленостью около 35 объемных процентов, высоким давлением 300– 600 атмосфер, отсутствием света.

Занимает 75% площади дна океана. Видовой состав резко обеднен.

Ультраабиссаль – пространство морского дна, лежащая ниже условной границы абиссали – 6000 м и до самых больших глубин.

Наиболее бедна жизнью – микроорганизмы и животные.

Площадь менее 1,5%.

Около 60% видов – эндемики.

Все население дна океана называется бентосом – это совокупность водных организмов, всю жизнь или большую ее часть обитающих на дне океанических или континентальных водоемов, в его грунте и на грунте.

Организмы, обитающие в толще воды (пелагиали), относятся к пелагосу.

Пелагиаль, в свою очередь, тоже делится на вертикальные зоны, соответствующие по глубине зонам бентали.

Обычно выделяют:

Эпипелагиаль или эвфотическая зона – толща воды, в которой процессы фотосинтеза полностью обеспечивают дыхание (глубины до 200–500 м в зависимости от прозрачности воды).

Батипелагиаль или дисфотическая зона – толща воды, в которой процессы фотосинтеза значительно ограничены недостатком света (от 200–500 м до 3000 м)

Абиссопелагиаль или афотическая зона – толща воды, лишенная света (более 3000 м).

Плотность воды – это фактор, определяющий условия передвижения водных организмов и давление на разных глубинах.

Для дистиллированной воды плотность равна 1 г на куб. см при +4°.

Плотность природных вод, содержащих растворенные соли, может быть больше.

Давление возрастает с глубиной в среднем на 1 атмосферу каждые 10 м.

Планктон – взвешенные, парящие в воде организмы.

Они не способны к активному сопротивлению переносу течениями.

Планктон озер называют лимнопланктоном, планктон рек – потамопланктоном.

Нейстон – совокупность организмов, обитающих у поверхностной пленки воды морских и пресных водоемов (сверху от пленки – эпинейстон, снизу от нее – гипонейстон). К морскому нейстону относят также обитателей верхнего пятисантиметрового слоя воды.

Плейстон – группа организмов, пассивно плавающих на поверхности воды или полупогруженных в нее.

Нектон – животные, способные к быстрому плаванию и преодолению силы течений.

Кислородный режим. Коэффициент диффузии кислорода в воде примерно в 320 тыс. раз ниже, чем в воздухе, а общее его содержание в 21 раз ниже, чем в атмосфере.

Поэтому условия дыхания гидробионтов значительно усложнены.

Верхние слои водной толщи, как правило, богаче этим газом, чем нижние.

С повышением температуры и солености воды концентрация кислорода снижается.

Около дна водоемов условия могут быть близки к анаэробным.

Дыхание гидробионтов осуществляется либо через поверхность тела, либо через специализированные органы – жабры, легкие, трахеи.

При этом покровы могут служить дополнительным органом дыхания.

Например, рыба вьюн через кожу потребляет в среднем 63% кислорода.

Если через покровы тела происходит газообмен, то она очень тонка.

Дыхание облегчается также увеличением поверхности.

Это достигается образованием различных выростов, уплощением, удлинением, общим уменьшением размеров тела.

Некоторые виды при недостатке кислорода активно изменяют величину дыхательной поверхности – гидры и актинии вытягивают щупальца, иглокожие – амбулакральные ножки.

Многие сидячие и малоподвижные животные обновляют вокруг себя воду, создавая ее направленные ток или колебательными движениями, способствуют ее перемещению.

Двустворчатым моллюскам для этой цели служат реснички, выстилающие стенки мантийной полости, ракообразным – работа брюшных или грудных ножек.

Пиявки, личинки комаров-звонцов, многие олигохеты колышут тело, высунувшись из грунта.

У некоторых видов встречается комбинирование водного и воздушного дыхания.

Таковы двоякодышащие рыбы, сифонофоры дискофанты, многие легочные моллюски, ракообразные Гаммарусы.

Вторичноводные животные сохраняют обычно атмосферный тип дыхания как более выгодный энергетически и потому нуждаются в контактах с воздушной средой, например, ластоногие, китообразные, водяные жуки, личинки комаров и многие другие.

Нехватка кислорода в воде иногда приводит к катастрофическим явлениям – заморам.

Заморы чаще возникают в прудах, озерах, реках.

Локальные заморные явления могут развиваться в теплых морях в местах массового скопления моллюсков, ночью – в скоплениях планктонных водорослей.

Кроме того, заморы могут быть обусловлены повышением в воде концентраций токсичных газов – метана, сероводорода, углекислого газа, образующихся в результате разложения органических материалов на дне водоемов.

Солевой режим. Для гидробионтов существенно поддержание определенного количества воды в теле при ее избытке в окружающей среде.

Излишнее количество воды в клетках приводит к изменениям в них осмотического давления и нарушению важнейших функций.

Большинство обитателей воды пойкилосмотичны: осмотическое давление в их теле зависит от солености окружающей воды.

Поэтому для них основной способ поддерживать свой солевой баланс – это избегать местообитаний с неподходящей соленостью.

Пресноводные формы не могут существовать в морях, морские – не переносят опреснения.

Если соленость воды подвержена изменениям, животные перемещаются в поисках благоприятной среды.

Позвоночные животные, высшие раки, насекомые и их личинки – гомойосмотические – они сохраняют постоянное осмотическое давление в теле независимо от концентрации солей в воде.

У пресноводных видов соки тела гипертоничны по отношению к окружающей воде.

Им угрожает излишнее обводнение, если не препятствовать поступлению или не удалять избыток воды из тела.

У простейших это достигается работой выделительных вакуолей, у многоклеточных – удалением воды через выделительную систему.

Если вода гипертонична по отношению к сокам тела гидробионтов, им грозит обезвоживание в результате осмотических потерь.

Защита от обезвоживания здесь достигается повышением концентрации солей в теле.

Существует явление – солевой анабиоз, позволяющий переживать периоды в условиях переменной солености воды.

Истинно эвригалинных видов, способных в активном состоянии обитать как в пресной, так и в соленой воде, среди водных обитателей не так много.

В основном это виды, населяющие эустарии рек, лиманы, другие солоноватые водоемы.

Температурный режим водоемов более устойчив, чем на суше.

Это обусловлено высокой удельной теплоемкостью воды.

Амплитуда годовых колебаний температуры в верхних слоях океана не более 10–15°, в континентальных водоемах – 30–35°.

Глубокие слои воды отличаются постоянством температуры.

Между верхними слоями воды с выраженными в них сезонными колебаниями температуры и нижними, где тепловой режим постоянен, существует зона температурного скачка – термоклина.

Световой режим водоемов. Часть падающих на поверхность водоема лучей отражается в воздушную среду.

Отражение тем сильнее, чем ниже положение Солнца, поэтому день под водой короче.

Например, летний день около о-ва Мадейра на глубине 30 м – 5 ч, а на глубине 40 м – всего 15 мин.

Лучи с разной длиной поглощаются неодинаково – красные исчезают уже недалеко от поверхности, тогда как сине-зеленые проникают значительно глубже.