- •1. Классификация и назначение мун пластов

- •2. Общая характеристика и виды гд-методов

- •3. Метод нестационарного заводнения с изменением фильтрационных потоков

- •4. Технология увелич. Нефтеотд. Пласта путём закачки теплоносителей. Разновидности технологии.

- •5. Технология впг. Основные параметры процесса впг. Инициирование горения в пласте. Хар-ка зон в пласте. Разновидности впг.

- •7. Физические основы применения тепловых методов для увеличения нефтеотдачи нефтяных пластов.

- •8. Проблема охлаждения пластов при внутриконтурном заводнении на примере Ромашкинского месторождения.

- •9. Технология щелочного заводнения. Опыт применения технологии в сочетании с пав и полимером.

- •10. Осн. Задачи и классификация методов контр. За рнм. Геолого-промысловые методы и лаб. Исследования. Геофиз. И гд-методы контроля за рнм.

- •11. Осн. Задачи с способы регулирования рнм. Классификация методов регулирования рнм. Регулир-е без изменения и путём частичного изменения запроектированной системы разработки.

- •12. Полимерное заводнение. Разновидности и опыт применения.

- •13. Понятие о науке рнм и её связь со смежными дисциплинами. Краткая история развития теории и практики рнм.

- •14. Объект разработки. Выделение объектов разработки.

- •15. Классификация и хар-ка систем разработки и условия их применения

- •16. Виды пластовой энергии. Режимы работы пластов

- •17. Характеристики и показатели рнм.

- •18. Ввод месторождения в разработку. Стадии рнм.

- •19. Модели пластов и их типы

- •20. Вероятностно-статистическое описание модели слоистого и неоднородного по площади пластов

- •21. Основы методик построения моделей пластов по геолого-физическим и промысловым данным.

- •22. Свойства горных пород и пластовых флюидов

- •Основные свойства пластовых флюидов

- •23. Точные методы решения задач рнм

- •24. Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений

- •25. Проявление упругого режима. Основная формула упругого режима (по Щелкачеву в.Н.)

- •26. Уравнение материального баланса. Упругий запас пласта. Расчеты упругого режима.

- •27. Режим растворенного газа. Разновидности режима.

- •29. Теория многофазного течения. Закон Дарси. Относительные Фазовые проницаемости и капиллярное давление. Функция Баклея–Леверетта. Осредненные относительные Фазовые проницаемости.

- •30. Основные уравнения процесса двухфазного течения в однородном линейном пласте (модель Баклея-Леверетта). Расчет распределения водонасыщенности в пласте и показателей разработки.

- •31. Разработка нефтегазоконденсатных месторождений на естественных режимах

- •32. Разработка пластов с аномально высоким пластовым давлением и месторождений неньютоновских нефтей

- •33. Трещиновато-пористые пласты. Особенности их геологического строения и разработки.

- •34. Опыт и проблемы разработки нефтяных месторождений с применением заводнения.

- •35. Моделирование процессов разработки

- •36. Смачиваемость горных пород и влияние на распределение флюидов в поровом пространстве. Кин. Факторы, влияющие на кин

- •37. Основные этапы, порядок составления и основное содержание технологических проектов по рнм.

- •38. Постановка плоской задачи вытеснения нефти водой в пористой среде. Основные уравнения и необходимые исходные данные. Начальные и граничные условия.

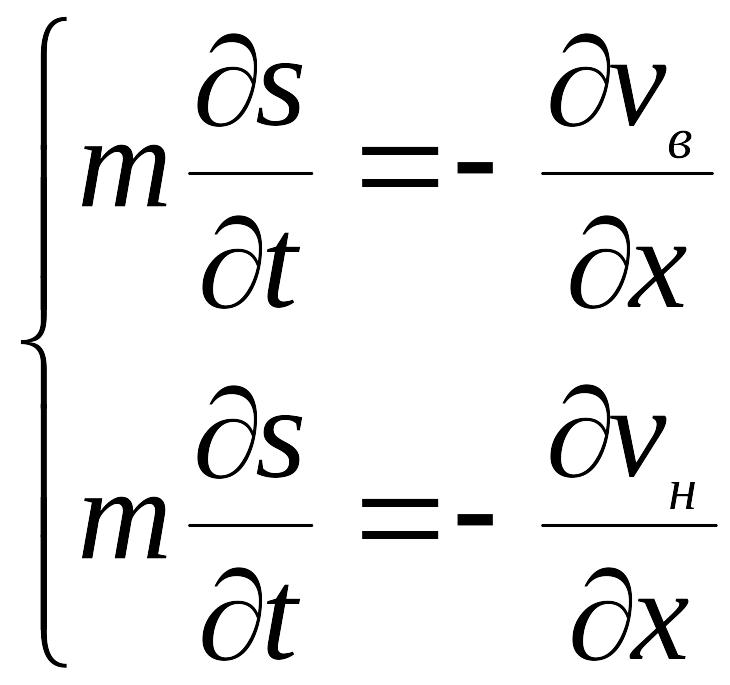

- •2.Уравнение неразрывности

- •38. Методы определения технологической эффективности применения мун

- •1. Определение технологической эффективности мун с использованием технологической схемы

- •2. Оценка технологической эффективности мун методом прямого счета

- •3. Особенности определения технологической эффективности современных гидродинамических мун

- •4. Определение технологической эффективности третичных мун

- •3. Граничные условия

- •39. Методика расчета технологических показателей разработки (методика ТатНипИнефть).

- •40. Разработка нг и нгк месторождений с воздействием на пласт

- •43. Расчет распределения давления в пласте конечно-разносным методом в плоской задачи вытеснения нефти водой с учетом двухфазности потока.

- •41. Микробиологические методы

- •45. Общий порядок решения плоской задачи фильтрации двухфазной жидкости.

- •42. Гидродинамические и геофизические методы контроля за рнм

- •43. Природные битумы рт и результаты опытно-промышленной разработки Кармальской и Ашальчинской залежей.

- •44. Методы расчета процесса теплового воздействия на пласт.(Намиота Лаверье, Маркса-Лангейхейма).

- •45. Газовые методы увеличения нефтеотдачи пластов.

- •46. Вытеснение нефти из пластов водными растворами пав

- •6. Закачка растворителей в пласт

31. Разработка нефтегазоконденсатных месторождений на естественных режимах

Нефтегазовые месторождения это нефтяные месторождения с естественной газовой шапкой. Начальное пластовое давление в них значительно ниже давления насыщения, вследствие чего только часть газа растворена в нефти, остальная же находится над нефтью, образуя первичную газовую шапку. Нефтегазоконденсатные месторождения нефтегазовые месторождения, в газовой части которых содержится значительное количество жирного газа конденсата, представляющего собой в основном смесь углеводородов С3 С8, а также более тяжелых. Считается, что если в 1м3 газа, находящегося в естественной газовой шапке, содержится 150 200 г конденсата или менее, то такое месторождение относят к нефтегазовым. При содержании конденсата в газовой шапке на уровне 200 г на 1 м3 газа при стандартных условиях месторождение считают нефтегазоконденсатным со средним содержанием конденсата. Условно принимают, что если 80 90% углеводородов содержатся в природных условиях в газе, а остальная часть в жидкой фазе, т. е. в нефти, то такое месторождение считают газовым или газоконденсатным. При большем содержании углеводородов в жидкой фазе месторождение относят к нефтегазовым или к нефтегазоконденсатным.

Основное требование, предъявляемое при разработке нефтегазовых месторождений как с воздействием на пласт, так и без такового, состоит в том, что нефть не должна перемещаться в сторону газовой шапки. Иначе говоря, разработка нефтегазового месторождения должна осуществляться таким образом, чтобы газонефтяной контакт не перемещался в сторону газовой шапки. Считается, что нефть, переместившаяся в газовую шапку, создаст в ней остаточную нефтенасыщенность.

При разработке нефтегазовых месторождений на естественных режимах предотвращение перемещения газонефтяного контакта в сторону газовой шапки осуществляется путем поддержания либо нулевого, либо отрицательного перепада пластового давления между нефтяной и газовой частями.

Оценим предельный безгазовый дебит нефти по формуле

![]() (8)

(8)

От обычной формулы Дюпюи для напорной фильтрации нефти формула (8) отличается тем, что в нее входит h вместо рс = pк pс. Поэтому сравним h с встречающимися в практике разработки нефтяных месторождений величинами рс.

Пусть = 0,8104 Н/м3, h = 10 м. Тогда h = 0,810410 = 0,8105 Н/м2 = 0,08 МПа.

В практике же разработки нефтяных месторождений рс составляет, как правило, несколько МПа. Таким образом, предельный безгазовый дебит нефтяных скважин нефтегазовых месторождений оказывается меньше обычных дебитов нефтяных скважин чисто нефтяных месторождений в несколько десятков раз. Это обстоятельство и приводит к необходимости сильного уплотнения сетки скважин (до 3 4104 м2/скв) с целью обеспечения заданного темпа разработки нефтегазового месторождения без воздействия на пласт. Расчет процесса разработки нефтегазового месторождения без воздействия на пласт осуществляют по той же методике, что и расчет разработки нефтяного месторождения с вторичной газовой шапкой.

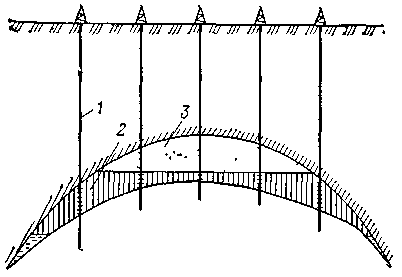

Разработка нефтегазоконденсатного месторождения. Пусть имеем однопластовое месторождение (рис. 100).

Рис. 100. Разрез нефтегазоконденсатного месторождения:

1 добывающие скважины, 2 нефтяная часть месторождения, 3 газоконденсатная часть месторождения (первичная газовая шапка)

Разработку месторождения в целом рассмотрим с использованием общих фазовых соотношений и формул многокомпонентного материального баланса. Прежде всего разобьем углеводородный состав месторождения на три группы: газ, в который входит в основном метан; конденсат, состоящий главным образом из углеводородов С3 С9, и нефть, содержащую углеводороды С10 и выше. Газ как компонент будем помечать индексом 1, конденсат индексом 2 и нефть индексом 3.:

N1 = G1 + L1 ; N2 = G2 + L2 ; N3 = L3 , (9)

где N1, N2, N3 общие массы компонентов в месторождении в целом; G1, G2 и L1, L2, L3 массы компонентов соответственно в газовой и жидкой фазах.

Будем считать, что второй компонент, т. е. конденсат, неограниченно растворяется в третьем, т. е. в нефти, первый же компонент газ растворяется в третьем компоненте по закону Генри. Таким образом L1/L3 = p. (10)

Имеем соотношение для суммы объемов компонентов в жидкой фазе в виде

![]() (11)

(11)

где sж средняя насыщенность пласта жидкими углеводородами; 1к, 2к кажущиеся плотности первого и второго компонентов, растворенных в третьем; 3 плотность третьего компонента; Vоп объем пласта, охваченный процессом разработки.

Процесс разработки месторождения будем считать изотермическим. Уравнение состояния реального газа применительно к рассматриваемому месторождению имеет вид

![]() (12)

(12)

где р среднее пластовое давление.

Система уравнений (9) (12) необходимо доп-ть соотношением для определения массы конденсата в газе в зависимости от Р. Пусть в цилиндрическом резервуаре имеется газ. Если часть газа выпустить, Р в цилиндре ум-ся и в нем образуется некоторое кол-во жидкого конденсата. при дальнейшем извлечении этой смеси Р снизится еще больше и ув-ся жидкий конденсат.

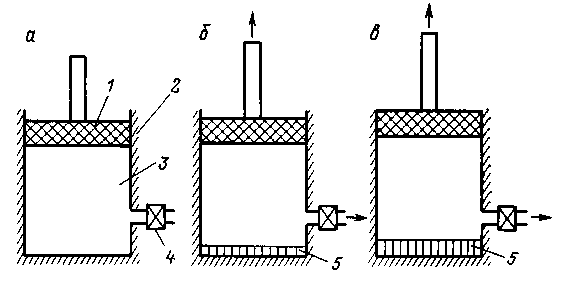

Рис. 101. Схема выпадения конденсата в бомбе pVT: 1 поршень, 2 корпус бомбы, 3 конденсатосодержащий газ, 4 вентиль, 5 жидкий конденсат

Образование жидкой углеводородной фазы в резервуаре со снижением давления за счет постепенного отбора из резервуара углеводородов называется дифференциальной конденсацией.

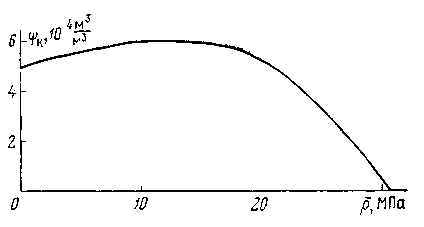

Отношение массы конденсировавшихся углеводородов к массе углеводородного газа, их содержавшего, зависит при изотермическом процессе от давления. Такая зависимость называется изотермой конденсации. Она имеет вид, показанный на рис. 102.

Рис. 102. Изотерма конденсации

Для замыкания системы соотношений (9) (12) необходимо знать зависимость G2/G1 = f (p0 – p) , (13) которую строят с учетом изотермы конденсации для каждого конкретного месторождения.

Если зависимость (13) известна, то система соотношений для расчета разработки нефтегазоконденсатного месторождения (9) (13) замкнутая. В этих соотношениях , 1к, 2к, 3, Vоп , рат, ср, гат константы. Если величины N1, N2, N3 и функция f (p p0) заданы, то имеем семь уравнений для определения семи неизвестных: G1, G2, L1, L2, L3, sж, p.

Расчет показателей разработки однородного пласта на основе модели непоршневого вытеснения нефти водой. (Теория Баклея-Левретта).

Закон

Дарси:

Уравнение

неразрывности:

Фронтовая насыщенность sф определяется графически, но более точно из уравнения

![]() (3)

(3)

Распределение

водонасыщенности по длине пл-та

определяется по уравнению

![]() для всех S≥ Sф

для всех S≥ Sф

Время прорыва воды

![]()

До прорыва воды:

накопленный

отбор н.

![]() (6)

(6)

накопленный

отбор воды

![]() (7)

(7)

Водонасыщенность

на выходе после прорыва воды определяется

по уравнению

![]() (8)

(8)

Обводненность добываемой н.

![]() (9)

(9)

Средняя водонасыщенность в заводненной зоне:

в

безводный период добычи н..

![]()

после

прорыва воды

![]()

Коэффициент

нефтеизвлечения

![]() (12)

(12)

Накопленная добыча н. и воды после прорыва воды определяются по формулам

![]()

Годовая добыча н. и воды определяются с использованием накопленных отборов.

Особенности этих кривых:

Рк <0,

Кривая гистерезисная,

Зависимость абсолютной величины Рк от Sн аналогична зависимости Рк ( Sв ) для гидрофильного пласта.

Для кривой Рк Левертт предложил безразмерную функцию J(s)

![]() (6)

(6)

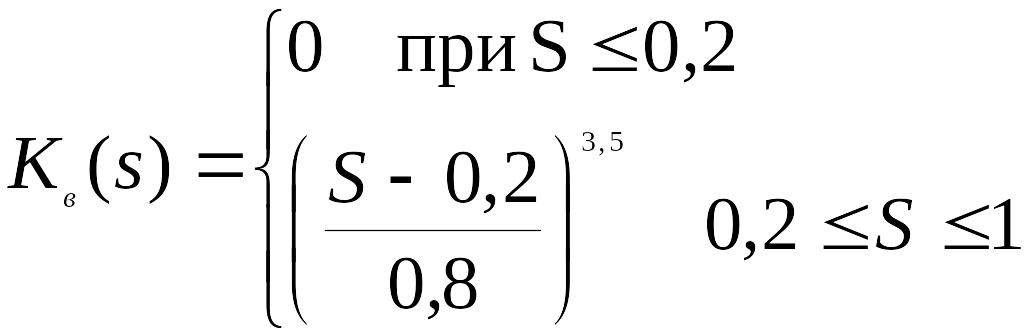

Относительные фазовые проницаемости.

Относительные фазовые проницаемости зависят от разных факторов: насыщенности, градиента давления, капиллярных характеристик, структуры порового пространства, от вязкости фаз. Однако обычно принимают, что они являются однозначными функциями насыщенности.

Примеры:

Эмпирические формулы Чэнь-Чжун-сена

(9)

(9)

![]()

Кривые Курбанова

![]()

![]() (8)

(8)

Характерными точками кривых относительных фазовых проницаемостей является точки

S

= Sсв

, S = Sm

=1-S![]() , (11)

, (11)

При S = Sсв Кв(Sсв) =0,

При S = Sm Кн(Sm) =0.

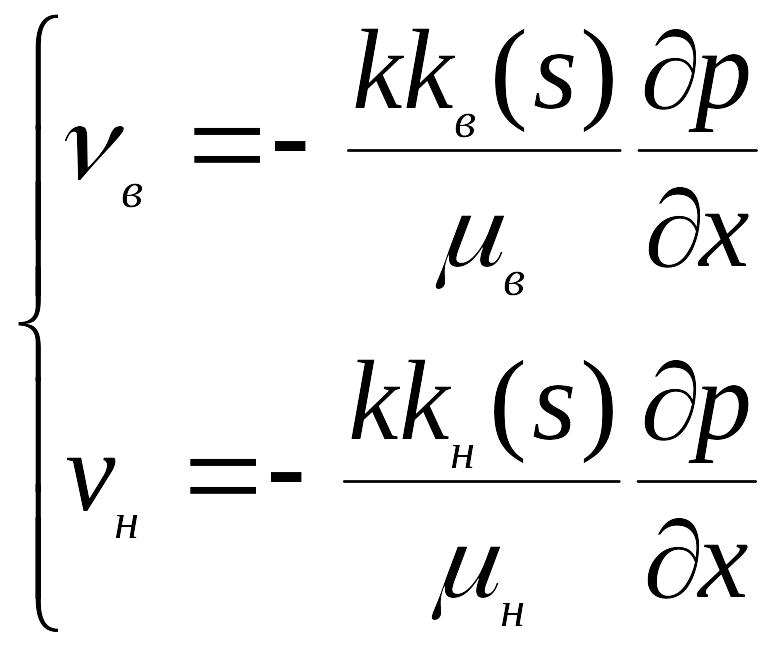

Рассмотрим процесс вытеснения нефти водой из однородного линейного пласта при заданном расходе закачиваемой воды V. Жидкости несжимаемые, порода недеформируемая. Длина пласта L, поперечное сечение b*h.

Закон Дарси: (1)

(2) sв + sн =1, s=1- sв

Уравнение неразрывности

Vн +Vв = V= const (5)

Сложив (1) и (2), с учетом (5), найдем градиент давления и подставим в (1). Получим

Vв = V f (s), (6)

где (7)

функция Баклея Леверетта; μо= μн/ μв