- •1. Классификация и назначение мун пластов

- •2. Общая характеристика и виды гд-методов

- •3. Метод нестационарного заводнения с изменением фильтрационных потоков

- •4. Технология увелич. Нефтеотд. Пласта путём закачки теплоносителей. Разновидности технологии.

- •5. Технология впг. Основные параметры процесса впг. Инициирование горения в пласте. Хар-ка зон в пласте. Разновидности впг.

- •7. Физические основы применения тепловых методов для увеличения нефтеотдачи нефтяных пластов.

- •8. Проблема охлаждения пластов при внутриконтурном заводнении на примере Ромашкинского месторождения.

- •9. Технология щелочного заводнения. Опыт применения технологии в сочетании с пав и полимером.

- •10. Осн. Задачи и классификация методов контр. За рнм. Геолого-промысловые методы и лаб. Исследования. Геофиз. И гд-методы контроля за рнм.

- •11. Осн. Задачи с способы регулирования рнм. Классификация методов регулирования рнм. Регулир-е без изменения и путём частичного изменения запроектированной системы разработки.

- •12. Полимерное заводнение. Разновидности и опыт применения.

- •13. Понятие о науке рнм и её связь со смежными дисциплинами. Краткая история развития теории и практики рнм.

- •14. Объект разработки. Выделение объектов разработки.

- •15. Классификация и хар-ка систем разработки и условия их применения

- •16. Виды пластовой энергии. Режимы работы пластов

- •17. Характеристики и показатели рнм.

- •18. Ввод месторождения в разработку. Стадии рнм.

- •19. Модели пластов и их типы

- •20. Вероятностно-статистическое описание модели слоистого и неоднородного по площади пластов

- •21. Основы методик построения моделей пластов по геолого-физическим и промысловым данным.

- •22. Свойства горных пород и пластовых флюидов

- •Основные свойства пластовых флюидов

- •23. Точные методы решения задач рнм

- •24. Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений

- •25. Проявление упругого режима. Основная формула упругого режима (по Щелкачеву в.Н.)

- •26. Уравнение материального баланса. Упругий запас пласта. Расчеты упругого режима.

- •27. Режим растворенного газа. Разновидности режима.

- •29. Теория многофазного течения. Закон Дарси. Относительные Фазовые проницаемости и капиллярное давление. Функция Баклея–Леверетта. Осредненные относительные Фазовые проницаемости.

- •30. Основные уравнения процесса двухфазного течения в однородном линейном пласте (модель Баклея-Леверетта). Расчет распределения водонасыщенности в пласте и показателей разработки.

- •31. Разработка нефтегазоконденсатных месторождений на естественных режимах

- •32. Разработка пластов с аномально высоким пластовым давлением и месторождений неньютоновских нефтей

- •33. Трещиновато-пористые пласты. Особенности их геологического строения и разработки.

- •34. Опыт и проблемы разработки нефтяных месторождений с применением заводнения.

- •35. Моделирование процессов разработки

- •36. Смачиваемость горных пород и влияние на распределение флюидов в поровом пространстве. Кин. Факторы, влияющие на кин

- •37. Основные этапы, порядок составления и основное содержание технологических проектов по рнм.

- •38. Постановка плоской задачи вытеснения нефти водой в пористой среде. Основные уравнения и необходимые исходные данные. Начальные и граничные условия.

- •2.Уравнение неразрывности

- •38. Методы определения технологической эффективности применения мун

- •1. Определение технологической эффективности мун с использованием технологической схемы

- •2. Оценка технологической эффективности мун методом прямого счета

- •3. Особенности определения технологической эффективности современных гидродинамических мун

- •4. Определение технологической эффективности третичных мун

- •3. Граничные условия

- •39. Методика расчета технологических показателей разработки (методика ТатНипИнефть).

- •40. Разработка нг и нгк месторождений с воздействием на пласт

- •43. Расчет распределения давления в пласте конечно-разносным методом в плоской задачи вытеснения нефти водой с учетом двухфазности потока.

- •41. Микробиологические методы

- •45. Общий порядок решения плоской задачи фильтрации двухфазной жидкости.

- •42. Гидродинамические и геофизические методы контроля за рнм

- •43. Природные битумы рт и результаты опытно-промышленной разработки Кармальской и Ашальчинской залежей.

- •44. Методы расчета процесса теплового воздействия на пласт.(Намиота Лаверье, Маркса-Лангейхейма).

- •45. Газовые методы увеличения нефтеотдачи пластов.

- •46. Вытеснение нефти из пластов водными растворами пав

- •6. Закачка растворителей в пласт

17. Характеристики и показатели рнм.

Разработка каждого нефтяного месторождения характеризуется определенными показателями. К общим показателям, присущим всем технологиям разработки можно отнести следующие:

текущая годовая добыча нефти и жидкости;

начальные балансовые запасы (НБЗ):

где: К – пересчётный коэффициент;

Sн – нефтенасыщенность;

начальные извлекаемые запасы (НИЗ):

где: – коэф-т нефтеизвлечения;

темп отбора:

Максимальный темп – 4-5%.

накопленный отбор нефти и накопленный отбор нефти от НИЗ указывают на стадию разработки месторождения;

текущий КИН:

18. Ввод месторождения в разработку. Стадии рнм.

Мест-е вводится в разработку не сразу, а постепенно согласно плану (ковру) бурения. При этом темп ввода месторождения в разработку существенно влияет на ее показатели. Для количественной оценки влияния этого темпа будем считать, что за промежуток времени в разработку вводится некоторое число элементов системы nэ. Если в элементе извлекаемые запасы нефти равны Nэ, а число скважин nэ, то параметр А. П. Крылова для одного элемента составит:Nэ кр = Nэ / nэ.

Обозначим темп или скорость ввода элементов в разработку через (). Имеем:() = nэ / .

Получим:Nэ = Nэ кр nэ = Nэ кр ().

Введем понятие о темпе разработки элемента zэ(t), равном отношению текущей добычи нефти из скважин элемента к извлекаемым запасам нефти в данном элементе, так что:Zэ() = qн э ()/Nэ.

Темп разработки элемента изменяется во времени. Если за момент к некоторому моменту времени t в разработку было введено nэ элементов, то для добычи нефти из них получаем следующее выражение:qн = Nэzэ (t - ) = Nэ кр () zэ (t - )

В

формуле темп разработки элемента zэ

берется средним за промежуток времени

t

- .

Добыча нефти из месторождения в целом

в момент времени t

определится следующим образом:![]() .

.

19. Модели пластов и их типы

Модель пласта — это система количественных представлений о его геолого-физических свойствах, используемая в расчетах разработки нефтяного месторождения. Модель разработки месторождения состоит из геологической модели пласта и модели процесса разработки. Модель пл-та-эта система колич-ных представлений или схема о его геологическом строении и геолого-физических св-вах.

Типы моделей пластов

Нефтяные месторождения как объекты природы обладают весьма разнообразными свойствами. Одна из основных особенностей нефтегазосодержащих пород — различие коллекторских свойств (пористости, проницаемости) на отдельных участках пластов. Эту пространственную изменчивость свойств пород-коллекторов нефти и газа называют литологической неоднородностью пластов.

Вторая основная особенность нефтегазоносных коллекторов — наличие в них трещин, т. е. трещиноватость пластов.

Модели пластов с известной степенью условности подразделяют на детерминированные и вероятностно-статистические.

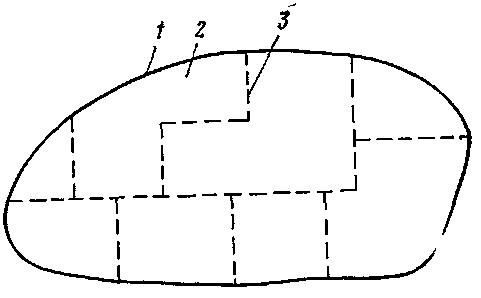

Детерминированные модели — это такие модели, в которых стремятся воспроизвести как можно точнее фактическое строение и свойства пластов. Другими словами, детерминированная модель при все более детальном учете особенностей пласта должна стать похожей на «фотографию» пласта. Н-р, на рис.1. показан в плане реальный пласт с отдельными участками пористостью mi и проницаемостью ki. В действительности строение пласта, показанного на этом рисунке, более сложное. Однако с определенной степенью точности схему этого пласта можно считать его расчетной моделью.

Рис.1. Схема детерминированной модели пласта с участками различной пористости и проницаемости:

1 – условный контур нефтеносности; 2 – участок пласта с пористостью пород mi и проницаемостью ki; 3 – границы участков пласта с различными пористостью и проницаемостью

Вероятностно - статистические модели не отражают детальные особенности строения и свойства пластов. При их использовании ставят в соответствие реальному пласту некоторый гипотетический пласт, имеющий такие же вероятностно-статистические характеристики, что и реальный. Различают:

1. Модель однородного пласта. В этой модели основные параметры реального пласта (пористость, проницаемость), изменяющиеся от точки к точке, усредняют. Иногда пласт считают анизотропным. При этом принимают, что проницаемость пласта по вертикали (главным образом вследствие напластования) отличается от его проницаемости по горизонтали. Модель однородного в вероятностно-статистическом смысле пласта используют для пластов с действительной небольшой неоднородностью.

2. Модель слоистого пласта. Эта модель представляет собой структуру (пласт), состоящую из набора слоев с пористостью mi и проницаемостью ki (рис.2). При этом считают, что из всей толщины пласта h слои с пористостью в пределах mi и проницаемостью в пределах ki, составляют часть hi.

![]()

Рис.2. Модель слоистого пласта

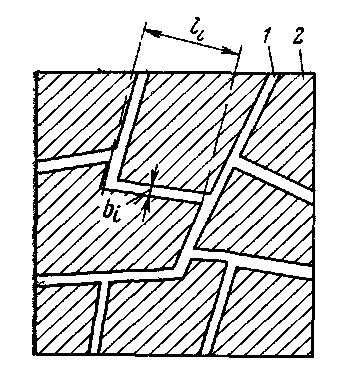

3. Модель трещиноватого пласта. Если нефть в пласте залегает в трещинах, разделяющих непористые и непроницаемые блоки породы, то модель такого пласта может быть представлена в виде набора непроницаемых кубов, грани которых равны l*, разделенных щелями шириной b*.. Реальный пласт при этом может иметь блоки породы различной величины и формы, а также трещины различной ширины. Сечение реального пласта площадью S показано на рис.4, где i-я трещина имеет длину li и ширину bi.

Рис.4. Сечение трещиноватого пласта:

1 — трещины; 2 — блоки породы

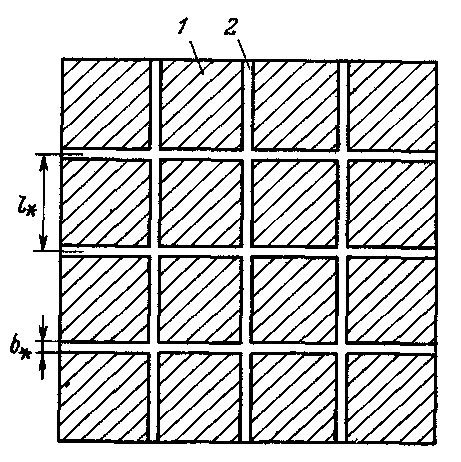

4. Модель трещиновато-пористого пласта. В реальном пласте, которому соответствует эта модель, содержатся промышленные запасы нефти как в трещинах, так и в блоках, пористых и проницаемых. Эта модель также может быть представлена в виде набора кубов с длиной грани l*, разделенных трещинами со средней шириной b*. Фильтрация жидкостей и газов, насыщающих трещиновато-пористый пласт, происходит как по трещинам, так и по блокам. При этом вследствие значительной проницаемости трещин по сравнению с проницаемостью блоков любые изменения давления распространяются по трещинам быстрее, чем по блокам, в результате чего для разработки трещиновато-пористых пластов характерны перетоки жидкостей и газов из блоков в трещины и наоборот.

Рис.5. Сечение модели трещиноватого пласта площадью S:

1 — блоки породы; 2 — трещины

Все перечисленные модели (однородного, слоистого, трещиноватого и трещиновато-пористого пластов) отнесены к вероятностно-статистическому классу. Если же реальный пласт действительно весьма однородный, соответствующую модель однородного пласта можно считать детерминированной. Однако в природе совершенно однородные пласты встречаются крайне редко.

Первая стадия (стадия ввода месторождения в эксплуатацию), когда происходит интенсивное бурение скважин основного фонда, темп разработки непрерывно увеличивается и достигает максимального значения к концу периода. На ее протяжении добывают, как правило, безводную нефть. Длительность ее зависит от размеров месторождения и темпов бурения скважин, составляющих основной фонд. Достижение максимального годового отбора извлекаемых запасов нефти не всегда совпадает с окончанием бурения скважин. Иногда оно наступает раньше срока разбуривания залежи.

Вторая стадия (стадия поддержания достигнутого максимального уровня добычи нефти) характеризуется более или менее стабильными годовыми отборами нефти. В задании на проектирование разработки месторождения часто указывают именно максимальную добычу нефти, год, в котором эта добыча должна быть достигнута, а также продолжительность второй стадии.

Основная задача этой стадии осуществляется путем бурения скважин резервного фонда, регулировании режимов скважин и освоении в полной мере системы заводнения или другого метода воздействия на пласт. Некоторые скважины к концу стадии перестают фонтанировать, и их переводят на механизированный способ эксплуатации (с помощью насосов).

Третья стадия (стадия падающей добычи нефти) характеризуется интенсивным снижением темпа разработки на фоне прогрессирующего обводнения продукции скважин при водонапорном режиме и резким Увеличением газового фактора при газонапорном режиме. Практически все скважины эксплуатируются механизированным способом. Значительная часть скважин к концу этой стадии выбывает из эксплуатации.

Четвертая стадия (завершающая стадия разработки) характеризуется низкими темпами разработки. Наблюдаются высокая обводненность продукции и медленное уменьшение добычи нефти.

Первые три стадии, в течение которых отбирают от 70 до 95 % от извлекаемых запасов нефти, образуют основной период разработки. На протяжении четвертой стадии извлекают оставшиеся запасы нефти. Однако именно в этот период, характеризующий в целом эффективность реализованной системы разработки, определяют конечное значение количества извлекаемой нефти, общий срок разработки месторождения и добывают основной объем попутной воды.

газовый фактор;

компенсация отбора жидкости закачкой:

водонефтяной фактор

текущая обводнённость добываемой продукции;

действующий фонд скважин;

среднесуточный дебит одной скважины по нефти; по жидкости

распределение давления и температуры в пласте (в виде карт);

давления нагнетания для нагн. скв. и забойные давления для добывающих скважин;

распределение скважин по способам эксплуатации.