- •Раздел1. Деньги 11

- •Глава 1. Эволюция денег и денежного материала 11

- •Глава 2. Сущность денег в разных теориях и взглядах 19

- •Глава 3. Денежная масса и ее измерение 106

- •Глава 4. Единый денежный оборот страны, принципы его ор ганизации и законы движения денег 146

- •Глава 5. Сущность, основы организации и порядок выполне ния безналичных расчетов 179

- •Глава 11. Ссудный процент и его роль в экономике страны .... 443

- •Глава 12. Банки, небанковские кредитные учреждения и кре дитная система страны 479

- •2.1. Основные направления развития теории денег

- •2.3. Демонетизация золота и ее влияние на действительные деньги и их знаки

- •2.4. Сущность современных денег

- •2.6. Функции современных кредитных денег во взглядах различных экономистов

- •2.7. Формы денег во взглядах различных экономистов

- •2.8. Роль денег в экономике страны

- •3.1. Общая характеристика денежной массы

- •3.2. Денежные агрегаты и их характеристика

- •Состав и структура широкой денежной массы украины по агрегату м, за период 1996—2006 гг. (по данным на конец года)1

- •3.3. Сводный баланс денежно-кредитной системы страны

- •3.4. Механизм создания денежной массы коммерческими банками

- •Значения нормативного и фактического денежных мультипликаторовбанковской системы украины в 1996—2006 годах1

- •4.2. Принципы организации денежного оборота страны и законы движения денег в нем

- •4.3. Сущность монетизации экономики и ее измерителей

- •4.4. Состав и структура единого денежного оборота страны

- •4.5. Характеристика налично-денежного оборота страны

- •5.1. Сущность безналичных расчетов

- •5.2. Основы организации безналичных расчетов

- •5.2.1. Принципы организации безналичных расчетов

- •5.2.3. Формы безналичных расчетов и их характеристика

- •5.2.4. Технология передачи информации между банками

- •5.3. Банковский контроль за соблюдением договорной,

- •5.4. Порядок выполнения банками ареста средств на счетах клиентов по решениям судов

- •6.1. Сущность инфляции

- •6.2. Причины и виды инфляции

- •6.3. Пределы инфляции

- •Рост эмиссионного права госбанка россии после прекращения размена банкнот на золото (июль 1914 г. — март 1917 г.)' в млн зол. Руб.

- •6.4. Таргетирование инфляции

- •6.5. Влияние инфляции на экономику и социальную сферу

- •6.6. Измерение инфляции

- •7.1. Общая характеристика денежной системы

- •7.2. Характеристика элементов денежной системы

- •7.3. Типы денежных систем и их особенности

- •7.4. Денежная система независимой Украины

- •8.1. Сущность, цели и виды денежных реформ

- •9.1. Сущность

- •9.3. Сущность валютного курса, его необходимость, виды и котировка

- •10.1. Происхождение и сущность ссудного капитала

- •10.2. Особенности ссудного капитала

- •10.3. Источники формирования ссудного капитала

- •10.4. Сущность кредита в различных теориях и взглядах

- •10.5. Кредит, деньги, финансы и ссудный капитал

- •10.6. Необходимость кредита в экономике страны

- •10.7. Функции кредита в различных теориях и взглядах

- •10.8. Границы кредита и границы использования кредита

- •10.8.1. Характеристика границ кредита

- •10.8.2. Характеристика границ использования кредита

- •10.9. Формы кредита и виды ссуд во взглядах различных экономистов

- •10.9.1. Характеристика форм кредита и их инструментов

- •10.9.2. Взаимосвязь форм кредита

- •10.9.3. Дискуссионные вопросы о формах кредита

- •10.9.4. Виды ссуд

- •10.10. Роль кредита в экономике страны

- •11.2. Природа, сущность и функции ссудного процента

- •11.2. Виды ссудного процента

- •11.4. Границы нормы ссудного процента

- •11.6. Источники формирования

- •11.8. Роль ссудного процента в рыночной экономике

- •Границы нормы ссудного процента

7.3. Типы денежных систем и их особенности

Под типом денежной системы следует понимать такое устройство денежного оборота и обращения в стране, которое законодательно закреплено государством и определяется природой и сущностью используемых в системе денег.

Понятно, что если природа денег товарная и, соответственно, сущность денег определяется тем материалом, который может быть единственным мерилом стоимости (всеобщим эквивалентом) на рынке товаров и услуг, то и тип денежной системы будет отражать, прежде всего, природу и сущность и денег, и того материала, который их представляет.

Соответственно, типы денежных систем получили свое родовое название от того основного признака товара, который исторически выполнял в товарном мире роль всеобщего эквивалента, а, именно, металлический тип денежных систем, разновидность которого определялась тем, какой (золото, серебро, медь) и сколько (один или два) металлов в системе выполняли роль всеобщего эквивалента. При этом роль государства сводилась к такой организации (устройству) денежного обращения, которая должна была в наибольшей степени отвечать природе и сущности денежного товара и потребностям в нем внутреннего и внешнего товарооборота. Поэтому государство законодательно закрепляло за каким-либо одним или, даже, двумя металлами неограниченную платежную силу и организовывало свободную

286

(и/или закрытую) чеканку монет из этих металлов. Соответственно, металлический тип денежных систем имел две разновидности: биметаллизм и монометаллизм (см. ниже).

В периоды жестких экономических и политических потрясений (длительных войн, мировых экономических кризисов) золотые и серебряные монеты на время уходили из обращения и их место занимали банкноты или, даже, денежные билеты, не имевшие никакой связи с золотом.

Первая мировая война серьезно подорвала позиции золотого монометаллизма практически во всех воевавших странах.

Поэтому золотые монеты навсегда ушли из обращения в этих странах (кроме США). В обращении же, остались только полноправные представители золота— банкноты. При этом, банкноты сперва еще могли обмениваться на золото (но уже в слитках), а затем и вообще стали неразменными на металл, представляя его только де-юре. Ряд стран перешел на денежную систему с нефиксированным золотым содержанием в денежной единице, т. е. по сути, перешел на денежную систему современного типа в которой обращались денежные билеты, вообще не имеющие связи с благородным металлом. Само же золото, как важный стратегический ресурс, концентрировалось в руках правительств соответствующих стран-эмитентов банкнот.

Уместно отметить, что после первой мировой войны произошло существенное перераспределение мирового запаса золота. Причем, если в европейских странах в 1913—1924 гг. доля мирового запаса золота упала с 49,3 % до 34,0 %, то в США она возросла с 31,7 % до 46,0 %. Поэтому в США банкоты еще обменивались на золото, но уже в слитках. Что же касается европейских стран, то серьезное сокращение золотого запаса создавало настоятельную необходимость использования в их внутреннем обращении неразменных на металл банкнот с фиксированным и нефиксированным1 золотым содержанием (так как золото еще продолжало играть роль денежного металла и использоваться в международных расчетах).

Денежные системы стран с неразменными на металл денежными билетами, материалом для изготовления которых служила бумага, получили свое родовое название — «бумажноденежные»- системы.

Устанавливаемым косвенно через курс национальных денег к доллару, фиксируемому МВФ.

Крегель Э. Я.— Денежное обращение и кредит капиталистических стран.— М.: Финансы, 1973, С. 162.

287

Строго говоря, бумажноденежный тип денежной системы предполагает всякое отсутствие связи денежных билетов, находящихся в обращении, с золотом, что собственно и отличает денежные билеты от банкнот, как полноправных представителей золота. Поэтому в действительности бумажноденежный тип денежной системы и де-факто, и де-юре возник только после демонетизации золота. Однако, так как и до демонетизации золота существовали неразменные на металл банкноты с законодательно фиксированным золотым содержанием, то нельзя не согласиться с д-ром экон. наук, проф. Атлас 3. В., который отдельно выделял банкнотный тип1 денежной системы. Такие банкнотные денежные системы (в рамках бумажноденежного типа) существовали после второй мировой войны во внутреннем обращении всех стран, хотя золото официально продолжало быть денежным товаром. Соответственно, с этой точки зрения, денежную систему следует относить к металлическому типу, так как в основе ее лежит благородный металл. Однако, так как в обращении золото не находилось и его заменяли неразменные на металл банкноты, являющиеся полноправными представителями золота, то такой (банкнотный) тип денежной системы ближе к бумажноденежной, чем к металлической системе. Таким образом, по материалу, из которого изготавливались (и изготавливаются) находящихся в обращении наличные деньги различают металлический и бумажноденежный типы денежных систем.

Нельзя также не согласиться с д-ром экон. наук, проф. Савлу-ком М. И., дифференцирующим типы денежных систем по характеру используемости национальных денег на главных мировых валютных рынках, на рыночные и нерыночные2.

Специфическими чертами последних была (и есть) их закрытость (замкнутость) в виде целого ряда различных ограничений, в том числе и валютных, в отличие от рыночных типов денежных систем, имеющих открытый характер и не имеющих никаких валютных ограничений на операции с валютными ценностями ни для резидентов, ни для нерезидентов. Однако, следует иметь в виду, что металлические типы денежных систем практически все были рыночными, а, значит, и открытыми. Ярким представителем нерыночного и потому закрытого типа денежной системы была денежная система бывшего СССР, а также и таких стран

Атлас 3. В. — Социалистическая денежная система. — М.: Финансы, 1969. С. 15. 2 Деньги и кредит / Под ред. Савлука М. И. — К.: КНЭУ, 2006, С. 159.

288

как. например, Куба и ряда других стран, входящих в состав бывшего социалистического лагеря.

' В настоящее время, когда металлический тип денежной системы ушел в безвозвратное прошлое, денежные системы всех стран мира относятся к бумажноденежному типу. Однако, в зависимости от уровня валютных ограничений в стране (на валютные операции с валютными ценностями, введенными в стране применительно к резидентам и нерезидентам), тип ее денежной системы рассматривается либо как рыночный и открытый, либо как нерыночный и, следовательно, закрытый. Например, если страна-эмитент не ввела у себя никаких валютных ограничений на осуществление операций с валютными ценностями ни для резидентов, ни для нерезидентов, то вид валюты такой страны — свободно-используемый, а денежная система— открытая и рыночная. Если страна-эмитент ввела у себя валютные ограничения на осуществление операций с валютными ценностями для резидентов и нерезидентов, то вид валюты такой страны — замкнутый или неиспользуемый, а денежная система закрытая и нерыночная.

Уместно отметить, что в любом из типов денежных систем движение форм бытия денег подчиняется существующим объективным законам денежного обращения. Причем, основным законом денежного обращения в марксистской теории денег был закон стоимости денег или закон Кн, который по-разному проявлялся в металлическом и бумажноденежном типах денежных систем. Вместе с тем, целая плеяда выдающихся ученых своего времени придерживалась (и придерживается) такой точки зрения, что стоимость (золотых монет, в том числе) и движение денег регулируются уравнением обмена в любых типах денежных систем.

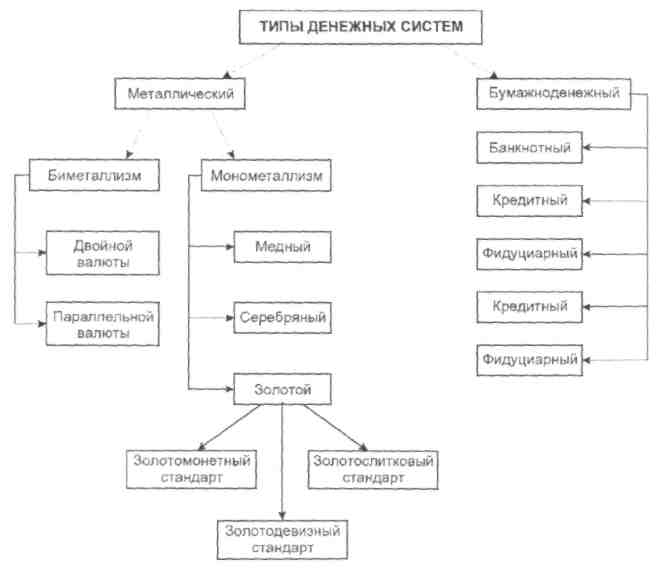

Схематично классификация типов денежных систем представлена на рис. 7.3.1.

Как видно на рис. 7.3.1, каждый из основных типов денежных систем (металлический и бумажноденежный) включает в себя ряд разновидностей, отражающих как главные свойства основных типов денежных систем, так и их отличительные черты.

Металлический тип денежной системы предполагает, что в нем денежным материалом могло быть и золото, и серебро, и медь . Металлический тип денежной системы не исключал того, что наряду с обращением золотых (и/или серебрянных) монет,

Что характерно для Древнего Рима в V—Ш вв. до н. э.

19«2

289

могли обращаться и банкноты, как полноправные представители золота (серебра).

В зависимости от того, один или два металла выступали в качестве всеобщего эквивалента, металлический тип денежной системы мог быть монометаллическим или биметаллическим, например, если роль всеобщего эквивалента законодательно была закреплена за одним металлом, то система была монометаллической, а если за двумя металлами, то — биметаллической.

Рис. 7.3.1. Классификации типов денежных систем1

Включение банкнотного типа денежной системы в бумажноденежный тип может быть оспорено, так как банкнота всегда связана с металлом и отдельно (вне металлического типа денежной системы) рассматриваться не может. Вместе с тем, отмена золотослиткового стандарта означала, что свойства банкнот, неразменных на металл (отсутствие у них собственной стоимости и наличие колебаний их покупательной способности) и только представительствующих его, сделали их похожими на денежные билеты современных денег без стоимости и связи с золотом. Именно это обстоятельство и дало нам право рассматривать банкнотный тип денежной системы (неразменных на металл

290

Таким образом, биметаллизм как разновидность металлического типа денежной системы характеризуется тем, что в нем роль всеобщего эквивалента выполняли два металла — золото и серебро, имевшие одинаковую неограниченную законную платежную силу. При биметаллизме осуществлялась свободная чеканка монет как из одного, так и из другого металла. Исторически биметаллизм предшествовал монометаллизму. Биметаллический тип денежной системы известен еще в средние века, а в эпоху первоначального накопления капитала биметаллизм был основным типом денежной системы как в США1, так и в большинстве европейских стран.

Биметаллический тип денежной системы имел две разновидности: систему параллельной валюты и систему двойной валюты.

При системе параллельной валюты законом не устанавливалось стоимостное соотношение между золотом и серебром. Поэтому золотые и серебряные монеты чеканились и принимались населением (при купле-продаже и др.сделках) по рыночной стоимости золота и серебра.

При системе двойной валюты законодательно фиксировалось обязательное стоимостное соотношение между золотом и серебром, в связи с чем чеканка и прием населением золотых и серебряных монет производились по установленному соотношению, неодинаковому в разных странах. Например, в США в начале XIX в. законодательно установленное соотношение между золотом и серебром было 1:16, в европейских странах — 1:15,6.

Следует отметить, что рыночная стоимость серебра непрерывно падала и к концу XIX в. рыночная стоимость серебра была в 15,5 раз ниже рыночной стоимости золота. А в начале XX в. серебро настолько подешевело, что серебро стало в 39,7 раза дешевле золота, в то время, как законом было установлено соотношение между золотом и серебром как 1:15. При таких условиях монеты из обесценивающегося серебра стали вытеснять золотые монеты из обращения, так как владельцам золотых монет стало выгодно изымать их из обращения, переплавлять в слитки, обменивать слитки золота на слитки серебра по рыночной цене, например, 1 кг золота за 39,7 кг серебра, а затем из слитков серебра чеканить монеты, имеющие установленный законом курс 1:15, получая при этом более, чем двойную выгоду.

банкнот) в составе бумажноденежного типа, однако, отдельно от кредитного типа денежных систем современных денег. Что же касается разменных на металл банкнот, то они рассматриваются в рамках металлического типа денежных систем.

В США биметаллизм существовал с 1792 г. При этом золотое содержание доллара составляло 1,60377 г чистого золота, а серебряное — 24,057 г. чистого серебра.

19*

291

Изложенное свидетельствует о том, что система биметаллизма (в частности, двойной валюты), с одной стороны, противоречила стихийному закону стоимости, с другой же стороны, биметаллизм (при системе параллельной валюты), противоречил самой природе действительных денег, требующей одного мерила стоимости и одного всеобщего эквивалента (а не двух).

Эти недостатки биметаллизма способствовали переходу большинства стран к монометаллизму.

Однако, ряд стран (Бельгия, Италия, Франция, Швейцария, а затем и Греция), считая биметаллизм лучшим типом денежной системы для поддержания устойчивости своих национальных денег, заключили монетную конвенцию (1865 г.) сроком на 15 лет о создании Латинского монетного союза, предусматривающего:

свободную чеканку монет из золота и серебра (при соблюдении их официального стоимостного соотношения 1:15,5;

обязательный прием этих монет всеми государственными кассами стран-членов союза;

одинаковое весовое содержание и пробу металла в национальных денежных единицах (4,5 г чистого серебра или 0,29 г чистого золота) во всех странах, равное содержанию французского франка;

свободное обращение национальных монет из золота и серебра одних стран-членов союза на территориях других стран-членов союза;

для неполноценных (номинальная стоимость которых выше их стоимости) мелких монет из серебра, достоинством менее 5 фр., была установлена ограниченная закрытая чеканка при одновременном ограничении каждого платежа в этой монете на сумму не более 50 фр.

При этом эмиссия таких монет в соответствующих странах осуществлялась в объемах не более, чем 6 фр. (6 лир или 6 драхм) на душу населения.

Уместно отметить, что Латинский монетный союз был прообразом современного Европейского союза.

К концу XIX века странам Латинского монетного союза пришлось отказаться от биметаллизма, прекратив, в первую очередь, свободную чеканку серебряных монет. Это было связано с непрерывным и все возрастающим обесценением серебра (из-за удешевления его добычи), хотя оставшиеся в обращении серебряные монеты достоинством свыше 5 фр. сохранили свою неограниченную платежную силу.

Латинский монетный союз, а с ним и биметаллизм, практически прекратили свое существование в период первой мировой войны. На смену биметаллическому типу денежных систем пришел монометаллизм.

При монометаллизме роль всеобщего эквивалента выполнял один металл — серебро или золото (не считая меди в Древнем Риме), хотя в обращении мог находится и другой металл, который, однако, не мог выполнять роль (второго) всеобщего эквивалента, в связи с

292

чем его роль была ограничена. Такой тип денежной системы, в котором использовались два благородных металла, из которых один — золото, выполнял роль всеобщего эквивалента, а обращение другого металла было ограничено, назывался «хромающим» типом монометаллической денежной системы» .

При монометаллизме во внутреннем обращении стран могли находится, наряду с золотыми или серебряными монетами, и банкноты, которые были либо свободно-обмениваемыми на металл по номиналу, либо ограниченно-обмениваемыми на металл (центральным банкам других стран на слитки), либо вообще не обмениваемыми на металл, а только представлявшими его де-юре.

Серебряный монометаллизм существовал в ряде стран. Например, в Китае он просуществовал вплоть до 1935 г.

В США в 1873 г. была запрещена свободная чеканка новых серебряных монет, а платежная сила находящихся в обращении серебряных монет была ограничена суммой в 5 долларов (при каждом платеже).

В Англии в 1798 г. был издан закон, запрещавший чеканку новых серебряных монет и ограничивающий платежную силу находящихся в обращении серебряных монет суммой в 25 ф. ст. (по каждому платежу).

В России серебряный монометаллизм существовал с 1839 г. по 1858 г., в Голландии — с 1847 г. по 1875 гг., в Индии — с 1852 г. по 1893 г.

При серебряном монометаллизме, введенном в России, куда входила и Украина, реформой Канкрина, содержание серебряного рубля с 1 июля 1839 г. было установлено в 4 золотника2 21 долю чистого серебра. В обращение серебряный рубль поступил 1 января 1840 г. В дальнейшем (к 1858 г.) серебряные и медные монеты подлежали закрытой чеканке из металла, принадлежащего казначейству и имели ограниченную платежную силу. Например, крупные серебряные монеты (номиналом от 25 коп. до 1 руб.) подлежали приему в один платеж на сумму не превышающую 25 руб., а серебряные монеты достоинством до 25 коп. и медные монеты могли быть приняты для совершения одного платежа на сумму не более 3 руб.

Золотой монометаллизм возник первоначально в Англии в конце XVIII — начале XIX вв. В мировой практике золотой монометаллизм получил широкое распространение в последней четверти XIX века3.

В России после серебряного монометаллизма наступил длительный период бумажноденежной валюты, а затем в 1897 г. вводится

«Хромающим» — образно, потому что из «двух металлических ног этой системы», одна нога была золотая. Она играла роль всеобщего эквивалента и использовалась как внутри страны, так и на мировом рынке, и потому была «длинней» другой (серебряной), которая не играла роли всеобщего эквивалента и использовалась только внутри страны.

1 золотник равен 1/96 фунта, весившего 409,51 г. Соответственно 1 золотник равнялся 4,266 г.

В Австрии золотой монометаллизм был введен в 1892 г., в Германии, Дании, Норвегии, США, Швеции— в 1873 г., во Франции— в 1878 г., а в России и Японии— в 1897 г.

293

I золотой монометаллизм. Содержание 10-ти рублевой золотой монеты (империала), чеканившейся с этого (1897 г.), было установлено в 1 золотник 78,24 доли (7,74 г) чистого золота'.

Империалы и полуимпериалы имели неограниченную платежную силу и чеканились неограниченно из золота, принадлежащего любым частным лицам. Золотой монометаллизм просуществовал в России вплоть до 1914 г.

Золотой монометаллизм в США пришел на смену серебряному монометаллизму в 1873 г. Первоначально золотое содержание доллара было установлено на уровне 1,60377 г. Но, начиная с 1900 г., золотое содержание доллара было снижено до 1,50463 г. чистого золота. В 1934 г., в связи с проведенной девальвацией (после мирового экономического кризиса 1929—1933 гг.), золотое содержание доллара было установлено в 0,888671 г чистого золота.

Золотой монометаллизм существовал в форме золотого стандарта— денежной системы, в которой роль всеобщего эквивалента играл один металл — золото.

Уместно отметить, что золотой стандарт способствовал развитию рыночных отношений, развитию производства, кредита и кредитных систем во всех странах, а также росту международной торговли. Золотой стандарт как тип денежной системы существовал в трех формах: золотомонетного, золотослиткового и золо-тодевизного стандартов.

При золотомонетном стандарте осуществлялась свободная чеканка золотых монет на государственных монетных дворах из золота, предоставляемого в неограниченных размерах любыми лицами, в том числе и иностранцами.

Монеты чеканились в установленном и неизменном (по весу и пробе) золотом содержании национальной денежной единицы.

Для золотомонетного стандарта характерным является свободный ввоз и вывоз золота в/из страны, что, собственно, и способствовало функционированию механизма автоматического регулирования валютного курса, который при таких условиях, мог отклоняться от валютного паритета только в пределах стоимости

Хотя золотые монеты (империалы и полуимпериалы) периодически чеканились еще с 1755 г. Причем 10 рублей серебром приравнивались (с 1895 г.) к одному империалу (в 10 рублей золотом), содержавшему в тот период 2 золотника 69,36 доли (11,61 г) чистого золота (империалу старого чекана).

2 Соотношения золотых паритетов (т. е. золотого содержания) двух валют. Например, если золотое содержание доллара США было 1,50463 г чистого золота, а фунта стерлингов— 7,322383 г. чистого золота, то валютный паритет фунта в долларах составлял 4,87.

294

двойной пересылки золота из одной страны в другую, т. е. в пределах золотых точек1.

Для золотомонетного стандарта присущ также свободный обмен знаков денег на деньги — золотые монеты.

Золотомонетиый стандарт до первой мировой войны существовал в большинстве стран. После войны, за исключением США2, практически во всех воевавших странах, золотые монеты ушли из обращения, а послевоенная разруха и дефицит госбюджета способствовали переполнению каналов денежного обращения денежными знаками, непрерывно обесценивающимися. Поэтому в большинстве воевавших стран после затяжной инфляции были проведены денежные реформы, в результате которых золотой стандарт был восстановлен в урезанном виде — в виде золотослиткового и золотодевизного стандартов. Среди причин, препятствующих восстановлению золотомонетного стандарта в европейских странах, следует назвать происшедшее после первой мировой войны перераспределение мировых запасов золота.

Например, только в США доля мировых запасов золота за период с 1913 г. по 1924 г. возросла с 31,7 % до 46,0 %.

Вместе с тем, во всех странах европейского континента доля мировых запасов золота за тот же период снизилась с 49,3 % до 34,0 %. Поэтому страны европейского континента, не имея достаточного золотого запаса для обеспечения банкнот, не могли восстановить их свободного обмена на металл (не говоря уже о свободной чеканке золотых монет).

Страны, имевшие значительные запасы золота (Англия, Франция, Япония), ввели у себя золотослитковый стандарт, в то

Золотые точки — предел отклонений валютного курса от валютного паритета в условиях свободного движения золота между странами. Различают верхнюю и нижнюю золотые точки валютного курса. Верхняя золотая точка (импортная точка, при которой производится ввоз золота в страну) равна валютному курсу плюс расходы на транспортировку металла из одной страны в другую; нижняя золотая точка (экспортная точка, при которой осуществлялся вывоз золота из страны) равнялась валютному курсу минус расходы на соответствующую транспортировку. (Расходы на транспортировку составляли 0,5 % стоимости транспортируемого металла из одной страны в другую). Например, если валютный паритет фунта стерлингов в долларах США составлял 4,87 (',322383 /1,50463), то валютный курс фунта стерлингов в долларах США мог быть ли-оо 4,894 (4,87 + 0,024) доллара за фунт (импортная, верхняя золотая точка), либо 4,866 (4,87 - 0,024) доллара за фунт (экспортная, нижняя золотая точка).

После первой мировой войны США и семь латиноамериканских стран сохранили золотомонетиый стандарт. Уместно отметить, что США, вплоть до окончания второй мировой войны сохранили обмен банкнот на золото в слитках, но только для центральных банков иностранных государств. Как отмечает В. В. Зварич, США прекратили обмен банкнот на золото лишь с августа 1971 г. — Зварич В. В. — Нумизматический словарь. — Львов: Вища школа, 1978, С. 68.

295

время как страны с ограниченными запасами золота (Австрия, Дания, Германия, Норвегия и др.), ввели у себя золотодевизный стандарт.

Золотослитковый и золотодевизный стандарты отличались от золотомонетного стандарта тем, что в них не было восстановлено ни обращение золотых монет, ни их чеканка, ни свободный обмен банкнот на золотые монеты, ни свободный ввоз/вывоз золота в/из страны.

При таких условиях и золотослитковый, и золотодевизный стандарты представляли собой урезанный вид золотого стандарта. Это вытекает из того, что золото хоть еще и было деньгами, но во внутреннем обороте оно не использовалось как деньги, так как не выполняло таких функций денег как средство обращения и средство платежа.

Золотослитковый стандарт еще предусматривал обмен банкнот на золото, но при условии их предъявления лишь на крупные суммы, соответствовавшие стоимости золотых слитков. Например, в Англии вес обмениваемого золота составлял не менее 400 тройских унций, представлявших собой слиток весом в 12,4 кг, что, соответственно, требовало 1700 фунтов стерлингов банкнотами. Во Франции для обмена банкнот на золото (слиток в 12,7 кг) требовалось, соответственно, 215 тыс. франков.

Для золотодевизного стандарта характерно, что банкноты обменивались не непосредственно на золото, а на девизы1 (выраженные в фунтах стерлингов или в долларах США). При золото-девизном стандарте непосредственный обмен банкнот на золото был практически невозможным, так как посредником между национальными банкнотами и золотом выступала иностранная валюта. Это означало, что золото и внутри стран, и между странами еще существовало как деньги, но деньги, которые в основном выполняли только функцию сокровищ, а все остальные денежные функции выполняли полноправные представители золота — банкноты.

Отметим, что золотодевизный стандарт получил широкое распространение и способствовал установлению валютной гегемонии одних стран над другими, хотя ослабление устойчивости валюты страны-гегемона оказывало непосредственное влияние на устойчивость валюты зависимых стран. Однако, существование золотодевизного стандарта было опасно не только зависимым

1 (Фр. divises) платежные средства (чеки, векселя, тратты и др.) в иностранной валюте, используемые в международных расчетах.

296

странам, но и странам-гегемонам (Англии и США), так как возможность накопления их валют у зависимых стран означала, что последние могут предъявить накопленные ими запасы долларовых и стерлинговых девиз соответствующей стране-гегемону и истребовать часть ее золотого запаса.

Уместно отметить, что и золотослитковый, и, в особенности, зо-лотодевизный стандарты были весьма шаткими типами металлических денежных систем, которые под ударами мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. потерпели крах в большинстве стран1.

К 1936 г. золотой стандарт практически прекратил свое существование, но золото все еще продолжало играть роль денежного товара и всеобщего эквивалента.

К началу второй мировой войны (и, в особенности, после нее) денежные системы большинства стран стали бумажноденежными, в том числе и банкнотного типа. Для таких систем характерно наличие в обрашении банкнот, (полноправных представителей действительных денег), как с фиксированным, так и с нефиксированным' золотым содержанием и разменной монеты (из серебра, меди и сплавов недрагоценных металлов) и бездефицитность государственного бюджета, при наличии денежно-кредитного регулирования экономики.

С демонетизацией золота во всех странах утвердилась бумажноденежная система кредитного, либо фидуциарного типа.

Для кредитного типа денежной системы характерны следующие черты:

независимость центрального банка от правительства в сфере денежно-кредитного регулирования;

эмиссия денег центральным банком страны, не используемая для покрытия дефицита государственного бюджета;

отсутствие эмиссии денежных билетов и монет казначейством страны;

— эмиссия безналичных (депозитных) денег коммерческими банками страны в виде предоставляемых банками ссуд, зачисляемых на текущие счета клиентов в банках;

— наличие тенденции к увеличению доли безналичного обо рота (в связи с развитием новых платежных кредитных инстру ментов) за счет снижения доли наличной его части;

В Англии— в 1931 г., в Бельгии— в 1935 г., в Голландии— в 1936 г., в Германии-— в 1931 г., во Франции и Швейцарии — в 1936 г., в Японии — в 1931 г.

При этом даже те страны, в которых в обращении находятся не банкноты, а денежные билеты, косвенно пытаются представить их в виде банкнот, имеющих золотое содержание.

297

возможность инфляции1;

наличие денежно-кредитного регулирования экономики через регулирование денежной массы (денежного предложения) в стране, в том числе и валютного регулирования.

Демонетизация золота означала утрату связи денежных систем с золотом. Но демонетизация означала не только уход из обращения золота, но и уход из обращения и его знаков, его полноправных представителей — банкнот. Демонетизация означала возникновение денежных систем иного типа, в которых нет не только золота, но и его знаков — банкнот. Поэтому в современных денежных системах в обращении находятся не банкноты, а денежные билеты без собственной стоимости, требующие денежно-кредитного регулирования устойчивости их покупательной способности.

Для фидуциарного2 (бюджетного) типа денежной системы характерно:

наличие зависимости центрального банка от правительства в сфере денежно-кредитного регулирования;

наличие финансирования центральным банком дефицита государственного бюджета за счет эмиссии денежных билетов и монет;

наличие эмиссии казначейских денежных билетов государственным казначейством;

наличие инфляции;

наличие государственного регулирования в ущерб денежно-кредитному регулированию экономики;

наличие жестких валютных ограничений в стране.

В зависимости от уровня вмешательства государства в экономические процессы в стране различают рыночные и нерыночные типы денежных систем.

Для рыночного типа денежной системы характерно создание режима наибольшего благоприятствования для развития внутренней и внешней торговли.

При таких условиях в стране отсутствуют валютные ограничения на валютные операции с валютными ценностями как для резидентов, так и для нерезидентов. Национальная валюта страны свободно используется на главных мировых валютных рын-

Уместно отметить, что в настоящее время мировая экономика, в которой подавляющая масса стран имеет кредитный тип бумажноденежной системы, стоит перед фактом дефляции.

Бумажного типа денежной системы — Деньги и кредит / Под ред. Савлука М. И. — К.: КНЭУ, 2001, С. 170 и 2006, С. 156—157.

298

ках и денежная система, следовательно, является и рыночного, и открытого типа. Ярким примером денежной системы рыночного типа в стране является система золотомонетного стандарта, при которой регулирование государством рыночных отношений практически отсутствовало при условии свободного ввоза/вывоза золота в/из страны.

Ярким примером денежной системы нерыночного типа является денежная система, существовавшая в бывшем СССР. Причем, несмотря на то, что советский рубль по закону имел золотое обеспечение и потому относился к банкнотам, фактически это была замкнутая валюта, так как в стране существовали не просто валютные ограничения, а валютная монополия государства на осуществление всех валютных операций с валютными ценностями как внутри страны, так и за рубежом. Понятно, что при таких условиях советский рубль не использовался в международных расчетах, а его эмиссия строго регламентировалась государством (кассовый план центрального банка страны — Госбанка Союза ССР, утверждался Верховным Советом страны). Вместе с тем, система централизованного планирования не смогла обеспечить устойчивости советского рубля. Соответственно, переполнение каналов денежного обращения денежными знаками (каким был советский рубль по отношению к золоту) сверх количества необходимых обращению действительных денег (количества, определяемого законом Кн), означало инфляцию (в марксистской трактовке), приводившую советский рубль к обесценению. Однако, в административно-командной системе с плановым ценообразованием, инфляция проявлялась не в росте цен, а в вымывании из открытой товаропроводящей сети в специализированные закрытые магазины товаров, пользующихся повышенным спросом у населения, так как для всех товаров, реализуемых по ценам ниже реально возросшей себестоимости, не хватало.

Уместно отметить, что в любых типах денежных систем действует и объективный закон Грешема-Коперника1, в соответствии с которым «худшие деньги вытесняют из обращения лучшие»

Несмотря на то, что этот закон открыт известным польским ученым Н. Коперни-

ом в 1526 г., а английским государственным деятелем и финансистом Т. Грешемом, не-

ависимо от Н. Коперника, только в 1560 г., тем не менее, этот закон долгое время назы-

адся только именем одного ученого — Т. Грешема. В дальнейшем он получил название

акона Грешема-Коперника, так как именно Т. Грешем окончательно сформулировал

' °т закон. Уместно отметить, что в настоящее время ученые стремятся восстановить

раведливость, в связи с чем, в ряде литературных источников можно встретить назва-

е закона Коперника-Грешема. Вместе с тем тот факт, что плохие деньги вытесняют из

Ращения хорошие, был отмечен еще древнегреческим ученым Аристофаном.

299

или,

другими словами, менее ценные деньги

всегда вытесняют из обращения более

ценные деньги.

или,

другими словами, менее ценные деньги

всегда вытесняют из обращения более

ценные деньги.