- •Понятие «современный русский литературный язык». Литературный язык в соотношении с разговорным и диалектами.

- •Место русского языка среди языков мира.

- •Место русского языка среди славянских языков. Общие черты славянских языков и отличительные особенности русского языка.

- •Сущность объективной и нормативной точек зрения на язык. Нормативность как отличительная черта литературного языка.

- •Структура языка. Языковые уровни, языковые дисциплины, языковые единицы. Различие единиц высшего и низшего уровней.

- •Виды языковых норм. Причины их изменения.

- •Предмет фонетики как лингвистической дисциплины.

- •Типы фонетик.

- •Функции звуковой стороны языка.

- •Теория слоговых контрастов. Два типа слога (произносительный и интуитивный). Слог как фонетическая единица. Проблемы слога. Теории слога и правила слогоделения.

- •Артикуляторная фонетика. Устройство речевого аппарата человека. Практическая значимость артикуляторной фонетики.

- •Акустическая фонетика. Основные акустические характеристики звуков речи. Практическая значимость.

- •Перцептивная фонетика. Два типа перцептивных характеристик звуков.

- •2 Типа перцептивных характеристик:

- •Фонология. Учение и. А. Бодуэна де Куртенэ о фонеме.

- •Вклад л. В. Щербы в учение Бодуэна о фонеме. Потенциальная связь фонемы со значением.

- •Основные положения мфш. Специфика московского понимания фонемы.

- •Теория сильных и слабых фонем р. И. Аванесова. Фонемный ряд. Два типа фонематической транскрипции.

- •Основные положения фонологической концепции н. С. Трубецкого. Архифонема. Понятие дп. Понятие интегрального признака (ип). Характеристика русских согласных по ип.

- •Интонация как фонетическая единица. Элементы интонации. Функции интонации как звуковой единицы. Основные интонационные конструкции (ик).

- •Понятие потока речи. Два типа взаимовлияния звуков в потоке речи. Фазы звучания гласного и согласного.

- •Понятие синтагмы. Функции синтагматического членения потока речи.

- •Система гласных фонем русского языка. Артикуляторная характеристика гласных.

- •Система согласных фонем русского языка. Артикуляторные признаки русских согласных.

- •Виды дополнительной артикуляции. Корреляция русских согласных по твердости-мягкости. Артикуляторный механизм палатализации

- •Понятие чередования. Различия исторических и позиционных чередований. Позиционные и исторические чередования гласных. Позиционные и исторические чередования согласных.

- •Сильные и слабые позиции фонем в потоке речи.

- •Орфоэпические словари и справочники.

- •Стили произношения и типы произнесения.

- •Понятие функциональных стилей. Охарактеризовать два функциональных стиля.

- •Артикуляторные, акустические, функциональные и сочетаемостные различия гласных и согласных.

- •Принципы установления состава фонем языка.

- •Две произносительные нормы русского литературного языка, тенденции их развития.

- •Качественная и количественная редукция русских безударных гласных. Факторы, влияющие на степень редукции гласных в безударном положении.

- •Два типа транскрипции.

- •Орфоэпия как лингвистическая дисциплина. Орфофония. Способы установления орфоэпической нормы.

- •Спорные вопросы в системе русских фонем.

- •Трудности фонемной трактовки. Дифтонгоидность русских гласных.

Понятие потока речи. Два типа взаимовлияния звуков в потоке речи. Фазы звучания гласного и согласного.

Реально мы имеем дело с непрерывным звуковым потоком и отдельный звук – абстракция

Поток речи – непрерывный поток звука, когда экскурсия звука накладывается на рекурсию. Процесс образования оттенков фонем или обязательных аллофонов в процессе речи.

Изменение согласных звуков в речевом потоке.

Фонетический закон конца слова

Мягкие заднеязычные не могут быть в конце слова

Закон ассимиляции согласных по звонкости и глухости

Ассимиляция звуков по мягкости

Изменение гласных звуков в речевом потоке.

Гласные звуки под влиянием соседних согласных сильно изменяются и особое влияние оказывают мягкие.

Редукция гласных – изменение, ослабление гласных в безударном положении. Гласные верхнего подъема (и, ы, у) в безударном положении изменяют длительность но не качество. Гласные неверхнего подъема (э,о,а) изменяются по длительности и качественно.

Коартикуляция — наложение артикуляции, характерной для последующего звука, на весь предшествующий звук. Влияние одного звука на другой.

3 фазы любого звука: экскурсия, выдержка, рекурсия.

Модификация фонем в потоке речи – это аллофонное варьирование, при котором соответствующие звуковые различия никогда не выступают в данном языке как фонемно противопоставленные.

Понятие синтагмы. Функции синтагматического членения потока речи.

Синтагма – фонетическое единство, выражающее единое смысловое целое в потоке речи (мысли). Определяющим для синтагмы является именно смысловые отношения, которые и обусловливают фонетическое единство элементов, образующих синтагму. Это фонетическое единство достигается усилением последнего в синтагме словесного ударения.

Функции синтагматического членения потока речи

Без основного синтагматического членения можно неверно понять смысл предложения. Оно обусловлено синтаксическим строем предложения. (Главное и придаточное предложения. Причастные и деепричастные обороты).

1.Конкретизация синтаксических связей между словами в предложении (Письмо должно быть отослано).

2. Разграничение состава темы и ремы. (Маша – девочка / лет пяти)

3. Детализация смысловых оттенков внутри предложения.

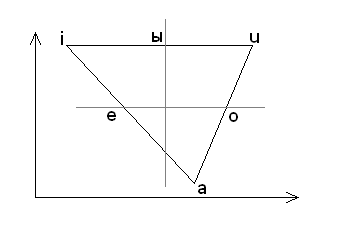

Система гласных фонем русского языка. Артикуляторная характеристика гласных.

Движение языка по вертикали – характеристика подъёма. По горизонтали – ряда.

Ч ем

более открытый гласный, тем большую

длительность он имеет.

ем

более открытый гласный, тем большую

длительность он имеет.

Доп.характеристики:

А) Работа губ: лабиализованные и нелабиализованные

Б) Работа нёбной занавески: носовые и неносовые.

Система согласных фонем русского языка. Артикуляторные признаки русских согласных.

Строится на 3х параметрах.

1)Участие голоса (периодические звуковые колебания)

Участие голоса

сонанты(сонорные) шумные

согласные, у которых голос преобладает Звонкие Глухие

над шумом. Сближаются с гласными.

(Для русского языка позиция перед

согл.- голос присутствует,

голоса

нет

голоса

нет

сильная). По участию голоса ни на что не но преобладает шум вообще

делятся.

2)Место образования (активный орган)

Щерба, классическая отечественная лингвистика. Запад: за основу берёт пассивный орган.

1.Губные: губно-губные /b/ /b’/ /p/ /p’/ /m/ /m’/

губно-зубные /f/ /f ’/ /v/ /v’/

2.Язычные (делятся на какуминальные, дорсальные, апикальные).

переднеязычные зубные /d/ /d’/ /t/ /t’/ /z/ /z’/ /s/ /s’/ /l/ /l’/ /c/ /n/ /n’/

переднеязычные передненебные /r/ /r’/ /ž/ /š/ /č’/ /š:’/

среднеязычный /j’/

заднеязычные: /g/ /g’/ /k/ /k’/ /х/ /х’/

3)Способ образования согласного (характер и тип преграды)

Таблица.

I Смычка. Полное смыкание активного органа с пассивным или другим активным.

- не единая группа. Делится по способу раскрытия смычки. Артикуляцию принято делить на 3 фазы: приступ (экскурсия) – позиция; выдержка; отступ (рекурсия) – переход к состоянию покоя или к экскурсии следующего звука.

1) мгновенное раскрытие смычки – взрывные – /b/ /b’/ /p/ /p’/ /d/ /d’/ /t/ /t’/ /g/ /g’/ /k/ /k’//m/ /m’//n/ /n’/

2) постепенное раскрытие смычки – переход в щель – аффрикаты /c/ /č’/

II Неполное смыкание – щель при образовании согласного. /f/ /f ’/ /v/ /v’/ /z/ /z’/ /s/ /s’/ /ž/ /š/ /š:’/ /j/ /х/ /х’/ /l/ /l’/

Делятся на две подгруппы:

1) плоскощелевые (шипящие) и круглощелевые (свистящие)

2 однофокусные и двухфокусные

III Вибрация – дрожание – мелкие колебания свободного края активного органа (кончика языка) в воздушной струе. /r/ /r’/