- •Раздел 5. Микростроение мерзлых грунтов.

- •Характеристика структурных элементов мерзлых грунтов

- •Типы структурных связей в мерзлых грунтах

- •Формирование микростроения рыхлых отложений в криолитозоне

- •Аутигенные минералы в мерзлых отложениях

- •Тест к разделу №5

- •Тема: Аутигенные минералы – индикаторы условий формирования мерзлых пород

Аутигенные минералы в мерзлых отложениях

Криолитогенез в широком понимании рассматривается как процесс диагенеза и выветривания. Если процесс криогенного выветривания выступает, прежде всего, как процесс дезинтеграции вещества, то диагенез приводит к формированию качественно новых литологических характеристик и свойств рыхлых пород и в том числе к образованию новых (аутигенных) минералов, входящих в состав скелета, образование которых связано с промерзанием и протаиванием рыхлых отложений. Аутигенные минералы являются важнейшим показателем условий формирования четвертичных отложений и последующих изменений, происходящих в них в процессе диагенеза. Они отражают основные физико-химические процессы при осадконакоплении и дальнейшем преобразовании в той или иной природной обстановке. Состав аутигенных минералов и их количество тесно связаны с фациально-генетической принадлежностью осадка, что позволяет анализировать комплексы плейстоценовых отложений и делать выводы об их генезисе, условиях образования и дальнейшего диагенеза.

Процесс образования аутигенных минералов идет при диагенезе осадков, который включает в себя: а) дегидратацию, б) осаждение коллоидных и аморфных фаз, в) кристаллизацию компонентов, находящихся в растворе; г) ионный обмен между поверхностно-активными компонентами; д) накопление элементов примесей; е) перераспределение компонентов в осадке, приводящее к агрегации и цементации минеральных зерен с образованием агрегатов и конкреций. При этом процесс аутигенеза контролируется изменениями окислительно-восстановительного потенциала и кислотно-щелочного режима в формирующихся осадках. Образование аутигенных минералов также тесно связано с биохимическими процессами, которые обусловлены жизнедеятельностью микроорганизмов и разложением органического вещества.

Скорость изменения физико-химических параметров и перераспределение компонентов зависят от исходного состояния среды: субаквальной или субаэральной обстановки. В субаквальной среде возрастание плотности осадка и выжимание воды приводят к локальной цементации обломочных зерен аутигенными минералами и образованию конкреций, концентрирующих элементы примесей (Zn, Со, Cu и др.). Диагенез отложений в субаэральных условиях характеризуется необходимостью первоначальной гидратации осадка для обеспечения ионного обмена между поверхностно-активными компонентами (глинистыми минералами, колломорфными окислами, органическими комплексными соединениями) и последующей концентрации растворимой и аморфной фаз.

Преобразование осадков в субаэральной обстановке трудно разделить на диагенетическое и почвенное. Процессы почвообразования за счет значительного накопления гумуса и биофильных элементов (Nа, Р, S, Са, К), присутствия большого количества высокодисперсных веществ (глинистых минералов, окислов Аl, Fе, Мg и органоминеральных веществ), обогащения почвенных растворов СО2, углеводородами, водорастворимыми солями и микроэлементами определяют ход формирования аутигенных минералов в приповерхностных частях разреза рыхлых отложений. Промерзание приводит к формированию преимущественно восстановительной обстановки, тем более, что при льдообразовании образуется дополнительный атомарный водород, а протаивание ведет к выделению кислорода из воздушных включений тающего льда, улучшению аэрации грунтов, что определяет окислительные условия; рН растворов при этом может меняться как в сторону кислых, так и щелочных значений. Поэтому в отложениях деятельного слоя могут одновременно находиться аутигенные минералы, образование которых идет при различных параметрах рН и Еh среды. Причем зона окисления чаще всего развивается только в верхней части сезонноталого слоя, нижняя же часть разреза характеризуется восстановительными условиями. Такая резкая изменчивость может наблюдаться и в горизонтальной плоскости, например, при развитии структурного микрорельефа. Наиболее активное изменение потенциала Еh идет на контакте лед – грунт, что определяет местоположение основного объема аутигенных минералов.

Специфичность образования аутигенных минералов в зоне криолитогенеза определяется также ролью различных категорий воды в составе мерзлых грунтов. Так, свободная вода участвует в процессах преобразования минералов в теплый период только в сезонноталых грунтах; в вечномерзлых грунтах в процессах преобразования отложений может участвовать только незамерзшая (связанная) вода, находящаяся во взаимодействии и динамическом равновесии со льдом и частицами скелета. Наиболее активна талая вода, так как она обладает повышенной растворяющей способностью и активно участвует в выщелачивании отложений. Помимо этого, миграция влаги и льдообразование приводит к перемещению и переотложению материала, его сортировке, образованию агрегатов, слоистости и микроконкреций. Осаждение гидрогелей и коагуляция коллоидов также имеют свою специфику – дегидратация коллоидов идет не за счет высыхания, а за счет льдообразования. При этом коагуляция протекает медленнее и не до полного иссушения коллоидов, что определяет метастабильное состояние коллоидных образований и их приуроченность к включениям льда. Гумусовые соединения при промерзании обычно фракционируются и коагулируются; при промерзании возможно их разрушение, за счет чего увеличивается доля фульвокислот, активно воздействующих на минералы частиц скелета.

Основные группы аутигенных минералов в мерзлых отложениях:

1. Соединения железа и марганца:

а) гидроокислы железа (гетит, гидрогетит, лепидокрокит, лимонит) и марганца (криптомелан, манганит);

б) окислы железа (гематит, маггемит);

в) сульфиды железа (мельниковит, макинавит, пирит).

2. Карбонаты (кальцит, арагонит, марганцовистый кальцит, мангано-кальцит, железистые доломиты).

3. Сульфаты (гипс, ангидрит).

4. Фосфаты (вивианит, фосфат кальция).

Соединения железа и марганца. Железо появляется в грунтах при разложении растительных остатков и выветривании минералов, чаще всего глинистых. Оно не может существовать в форме простых ионов и образует гидроокиси или железо-органические соединения, которые при промерзании частично дегидратируются, осаждаются и образуют во льду аморфные облаковидные агрегаты. При увеличении концентрации гелей и коллоидных растворов при промерзании или циклическом промерзания—оттаивания происходит их осаждение с образованием гидроокисей.

На первой стадии преобразования осадка образуется бурая аморфная окись железа – ферригидрит (2,5*FeO*4,5H20) прежде всего на контакте лед—частица, а также на границе ледяных шлиров, При этом образуются стяжения, агрегаты губчатого строения, корочки и чешуйки на поверхности минеральных частиц. При дальнейшей дегидратации ферригидрит может переходить в лимонит (FeO*OH+H2O), гидрогетит (FeO(OH)*H2O) и гетит ( FеО(ОН)), часто находящихся совместно.

Реже встречаются окристаллизованные формы гидроокисей железа. Так, в отложениях ледового комплекса X. Зигерт был обнаружен лепидокрокит ( FеО(ОН)), встречающийся в виде мелких игольчатых кристаллов. Предпосылкой для возникновения лепидокрокита является гидроморфность условий при замедленном течении реакции окисления, что характерно для растворов высоким содержанием углекислоты при низкой температуре и наличии свободного кремнезема, что характерно для льдистых алевритов. Это позволяет считать лепидокрокит весьма типичным аутигенным минералом сингенетических мерзлых толщ.

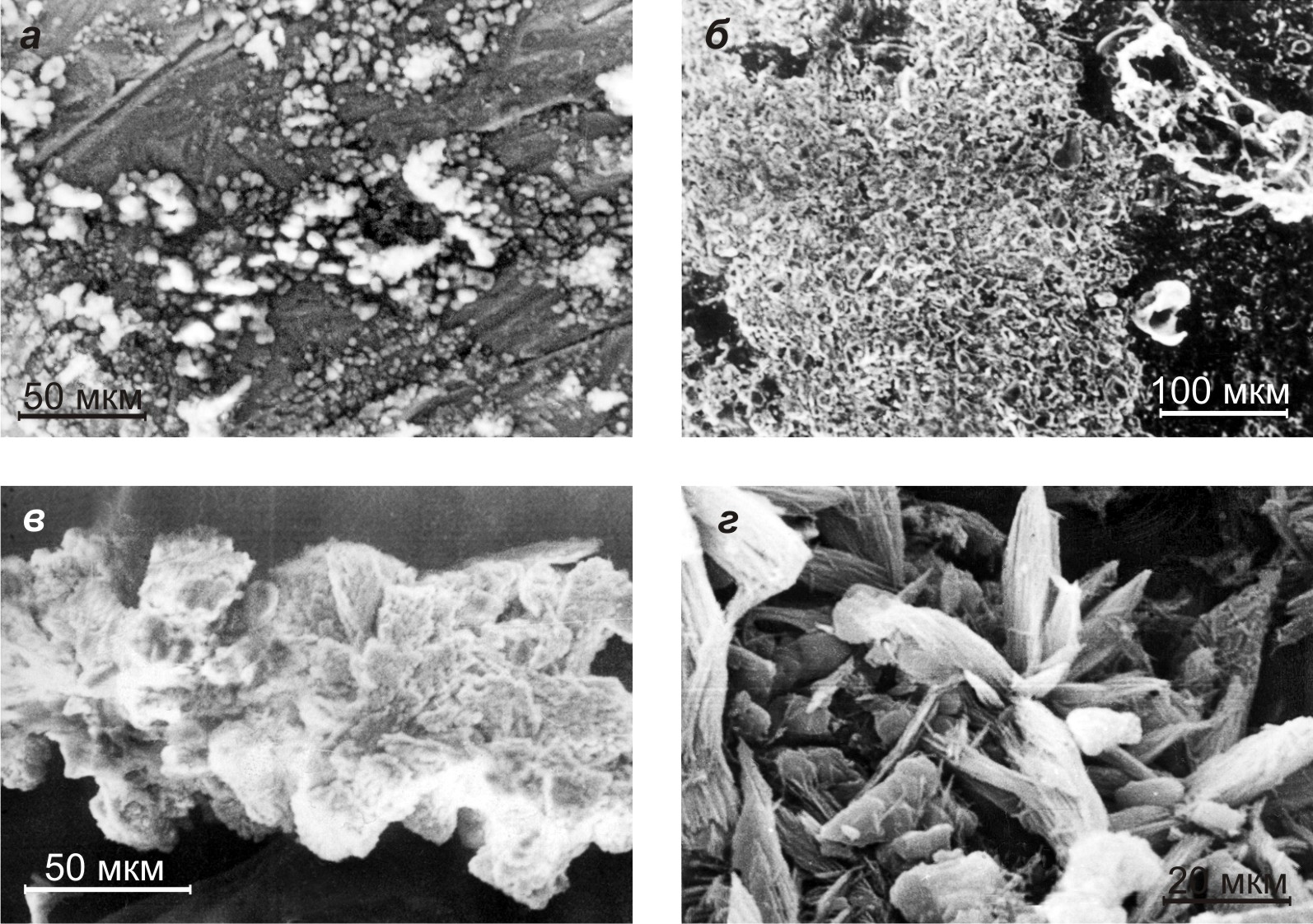

Рис. 5.5. Новообразования железа в мерзлых отложениях.

а – аморфный гель ферригидрита, аласные отложения; б – стяжения гидрооксидов железа в сегрегационном льду, ледовый комплекса; в – агрегат кристаллов гидрогетита, ледовый комплекс; г – новообразования оксидов железа, ледовый комплекс.

Окислы железа – гематит (Fe2O3), маггемит (Fe2O3 *Fe2O3), магнетит (FeO*Fe2O3) – как аутигенные минералы распространены меньше, чем гидроокислы и характерны для более континентальных районов. Эти минералы образуются при резком изменении геохимической обстановки от окислительных до восстановительных условий и колебаниях влажности. Они обнаружены в отложениях ледового комплекса и озерных отложениях Центральной Якутии в виде тонкодисперсных выделений на поверхности частиц и слабо окристаллизованных стяжений по растительным остаткам [Зигерт, 1981].

Сульфиды железа часто наблюдаются визуально на свежих зачистках стенок обнажений или керна скважин в виде сажистых пятен, наиболее характерны для аласных и озерных отложений с высоким содержанием растительных остатков. Сульфиды железа являются четкими индикаторами восстановительных условий.

Наиболее характерным минералом сульфидов железа в синкриогенных отложениях является грейгит (мельниковит – FeS*Fe2S * (Fe3S4)). Встречаются также смеси смайтита (Fe3S4), грейгита и макинавита (Fe9S8). Сульфиды железа в аласных отложениях наблюдаются в виде осажденных на поверхность частиц шаровидных или почковидных стяжений с губчатой поверхностью, иногда в виде древовидных агрегатов или корочек на поверхности частиц и агрегатов скелета. Чаще всего сульфиды железа образуют микроконкреции в соединении с другими аутигенными минералами – карбонатами и гидроокислами железа.

Основная масса новообразований железа в мерзлых породах наблюдалась в виде железо-глинистых конкреций размер от долей миллиметра до 1–2 мм. Они имеют концентрическое строение; в центре наблюдается либо частица песчано–пылеватой фракции, либо пора, в мерзлом состоянии заполненная льдом. Новообразования железа в таких конкрециях имеют вид тонких листочков или чешуек, переслаивающихся с глинистыми частицами. Железо-глинистые конкреции широко распространены в грунтах деятельного слоя и играют важную роль в формировании микроструктуры покровных образований.

Образование железа часто идет совместно с марганцем, в результате чего образуются железомарганцевые конкреции. Они имеют четкую шаровидную форму, полигональную поверхность, сотовое строение. Железомарганцевые конкреции типичны для пойменных фаций ледового комплекса, аласных и озерных отложений, приурочены к наиболее льдистым участкам, к контактам с ледяными шлирами.

Наряду с новообразованиями железа широкое развитие в мерзлых толщах имеет аутигенез карбонатов и сульфатов. Минералы этих групп встречаются в современных и древних склоновых, озерных, аласных, пойменных отложениях. В отложениях ледового комплекса обнаружены аутигенные минералы карбонатного состава нескольких генераций: полиморфные (кальцит, арагонит) и изоморфные (манганокальцит, родохрозит) модификации карбоната кальция, сидерит, витерит, а также сложные комплексные железисто-глинистые карбонатные соединения.

Кристаллы гипса обнаружены в прослоях ледогрунтовых жил правобережья р. Колымы. Образованию карбонатов и сульфатов способствуют гидрокарбонатный состав вод зоны вечной мерзлоты и их криогенная метаморфизация [Анисимова, 1971]. Льдообразование, как известно, сопровождается повышением концентрации растворимых компонентов и приводит к выпадению труднорастворимых солей, в частности, карбонатов и сульфатов. Большая часть их при протаивании обратно в раствор не переходит.

Фосфаты, и прежде всего вивианит (Fe3(PO4)2*8H2O), характерны для аласных, озерных и старичных отложений. Вивианит образует в грунтах пятна и корочки, чаще всего на растительных остатках, которые после непродолжительного окисления на воздухе приобретают синий или фиолетовый цвет. Под микроскопом вивианит имеет вид мелких древовидных кристаллов, собранных в агрегаты. Как правило, вивианит развивается на участках, богатых органикой, поэтому агрегаты содержат растительные остатки, остатки скелетов диатомовых и микроорганизмов. Определенной связи между льдообразованием и образованием вивианита обнаружено не было, но известно, что образование вивианита идет только при медленном окислении железа, а в условиях мерзлой зоны этому могут способствовать низкие значения температуры.