- •Введение

- •1. Расчетные расходы и состав сточных вод

- •2. Устройства накопления и подготовки воды к очистке

- •2.1. Усреднители концентраций и расходов сточных вод

- •2.2. Смесители

- •3. Механическая очистка сточных вод

- •3.1. Решетки

- •3.2. Песколовки

- •3.3. Отстойники

- •3.3.1. Горизонтальные отстойники

- •3.3.2. Вертикальные отстойники

- •3.3.3. Радиальные отстойники

- •3.3.4. Тонкослойные отстойники

- •3.3.5. Осветлители со взвешенным слоем осадка

- •3.3.6. Нефтеловушки

- •3.4. Гидроциклоны

- •3.5. Фильтрационные установки

- •3.5.1. Зернистые фильтры

- •3.5.2. Напорные фильтры

- •3.5.3. Специальные фильтры

- •3.5.4. Барабанные сетки и микрофильтры

- •4. Химическая и физико-химическая очистка сточных вод

- •4.1. Нейтрализация

- •4.2. Коагуляция и флокуляция

- •4.3. Флотация

- •4.4. Электрохимическая очистка сточных вод

- •4.4.1. Анодное окисление и катодное восстановление

- •4.4.2. Электрокоагуляция

- •4.4.3. Электродиализные установки

- •4.5. Сорбционная очистка сточных вод

- •4.6. Ионообменная очистка сточных вод

- •4.7. Очистка сточных вод методом экстракции

- •4.8. Выпаривание

- •4.9. Ультрафильтрация и обратный осмос

- •4.10. Обеззараживание сточных вод

- •4.11. Прочие методы

- •5. Биологическая очистка сточных вод

- •5.1. Аэротенки

- •5.2. Окситенки

- •5.3. Биологические фильтры

- •5.4. Вторичные отстойники и илоотделители

- •Список литературы

- •Содержание

- •Процессы и аппараты очистки сточных вод

4.4.3. Электродиализные установки

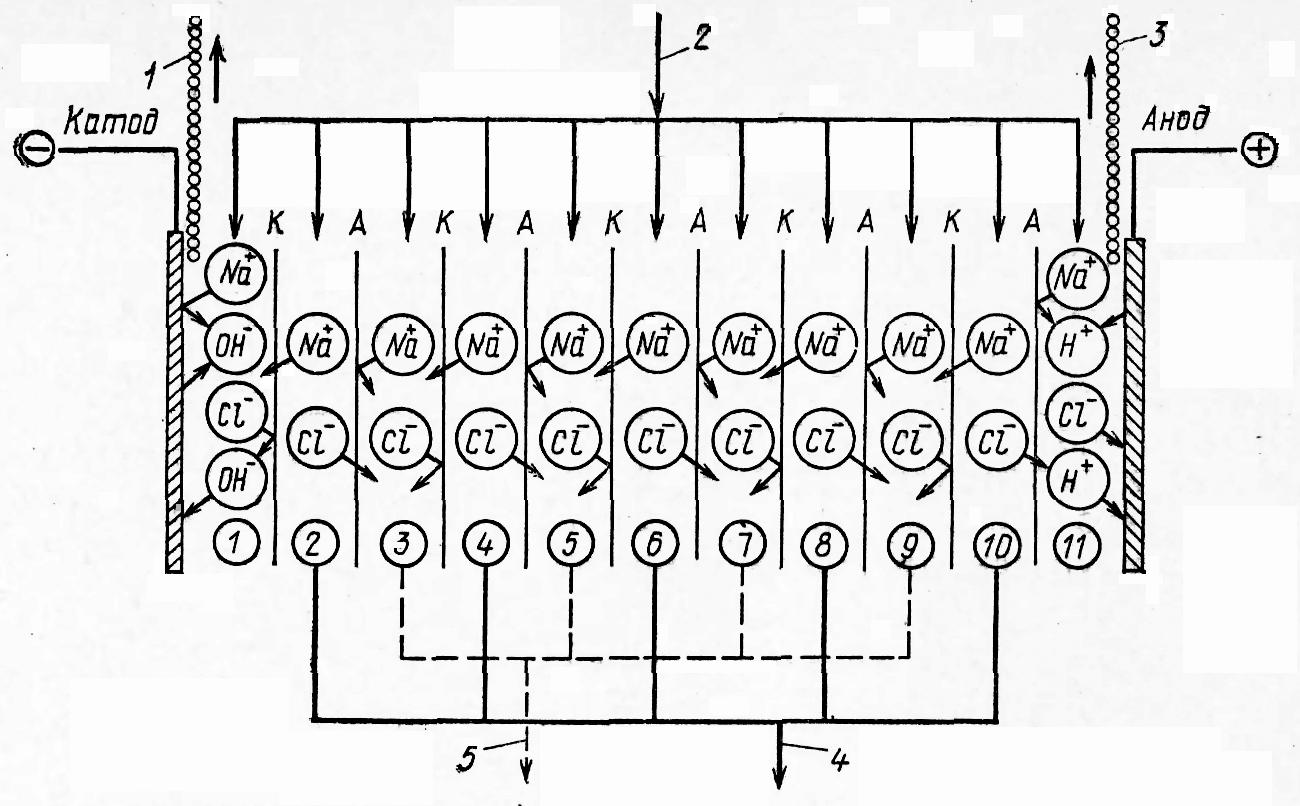

Электродиализ – процесс сепарации ионов, осуществляемый в многокамерном аппарате (электродиализаторе) под действием постоянного электрического тока, направленном перпендикулярно плоскости мембран. Данный метод можно использовать как для опреснения соленых вод, так и для удаления растворенных солей из производственных стоков.

Электродиализатор разделен чередующимися катионитовыми и анионитовыми мембранами, образующими также чередующиеся концентрирующие (рассольные) и обессоливающие (дилюатные) камеры. Через такую систему пропускается постоянный ток, под воздействием которого катионы, двигаясь к катоду («–»), проникают через катионитовые мембраны, но задерживаются анионитовыми. Анионы, двигаясь в направлении анода («+»), проходят через анионитовые мембраны, но задерживаются катионитовыми. В результате этого из одного ряда камер ионы обоих знаков выводятся электрическим током в соседние камеры (рис. 4.23).

Мембраны для электродиализаторов изготавливают в виде гибких листов прямоугольной формы и в виде рулонов из термопластичного полимерного связующего и порошка ионообменных смол. Основные свойства промышленно выпускаемых ионитовых мембран приведены в приложении 23.

Рис. 4.23. Схема

процесса электродиализа:

К – катионитовые

мембраны; А

– анионитовые

мембраны; 1

– выход

газообразного

водорода; 2

– подача

сточной воды; 3

– выход

газообразного кислорода и хлора; 4

– выпуск

обессоленной воды; 5

– выпуск

концентрированного рассола

|

Различают электродиализаторы прокладочного типа, которые имеют горизонтальную ось электрического поля и пропускную способность 2÷20 м3/ч (ЭДУ-50, ЭХО-М-5000, «Родник-3»), и лабиринтного типа, имеющие вертикальную ось электрического поля и производительность 1÷25 м3/ч (Э-400М, ЭДУ-2, ЭДУ-1000, АЭ-25). Аппараты прокладочного типа состоят из чередующихся обессоливающих и рассольных камер, образованных прокладками-рамками из диэлектрика и отделенных друг от друга ионитных мембран. Рамки электродиализных камер изготовляют из полиэтилена, клингерита, паронита, резины, поливинилхлорида толщиной 0.7÷1 мм. Каналы для подвода и отвода исходной воды и рассола обычно образуются проштампованными в рамках отверстиями. Сжатие рамок и мембран осуществляется торцевыми плитами с помощью стяжных болтов, гидравлических и винтовых домкратов Усилие сжатия должно в 2÷3 раза превышать давление рабочей жидкости. Катод и анод аппарата с изолированными тоководами монтируются в торцевых плитах.

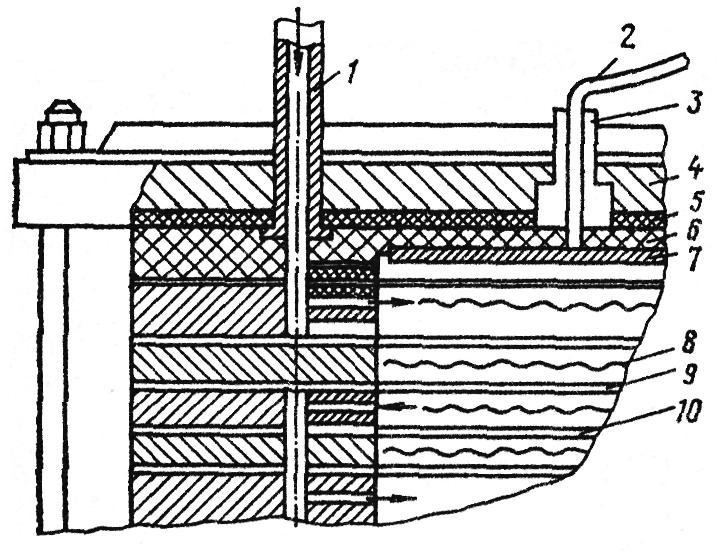

Электродиализный аппарат производительностью 25 м3/ч (рис. 4.24) состоит из 128 корпусных рамок, выполненных из винипласта, между которыми поочередно проложены ионитовые мембраны марки МК-100 и МА-100. Толщина рамок составляет 3 мм. Внутри рамок уложена гофрированная сетка, которая обеспечивает зазор между мембранами и одновременно служит турбулизатором потока воды. Электроды изготовлены из титана с платиновым покрытием толщиной 1÷3 мкм, соединительные трубы – из полиэтилена. Опреснительная установка, состоящая из четырех аппаратов, рассчитана на обессоливание воды с солесодержанием от 3÷6 до 0.8÷1 г/м3.

Рис.

4.24. Эпектродиализный аппарат (разрез):

1

–

штуцер; 2

–токовод;

3

– изолятор;

4

– прижимная

плита; 5

– прокладка; 6

– электродная

рамка;

7

– электрод; 8

– дистанционирующая

сетка; 9

– катионитовая

мембрана; 10

– анионитовая

мембрана

|

Для эффективной работы аппаратов необходимо осуществлять промывку приэлектродных камер для предохранения крайних мембран от разрушения продуктами электролиза (Cl2, ClO-). Промывной раствор (или рассол) подается в камеры по самостоятельной системе.

Технологические схемы электродиализных установок (ЭДУ) состоят из следующих узлов:

– аппаратов предварительной подготовки воды;

– собственно электродиализных установок;

– кислотного хозяйства и системы сжатого воздуха;

– фильтров, загруженных активированным углем (БАУ или АГ-3) и бактерицидных установок.

Существуют следующие технологические схемы электродиализных установок:

1. Прямоточные ЭДУ, в которых сточная вода последовательно или параллельно проходит через аппараты установки и солесодержание воды снижается от исходного значения до заданного за один поход (рис. 4.25, а). Преимуществами данной схемы являются неограниченная производительность ЭДУ, минимальная протяженность трубопроводов, минимальное количество запорно-переключающей арматуры, оптимальные условия работы электродиализатора, минимальный расход электроэнергии, простота автоматизации. Недостатком является чувствительность ЭДУ к изменениям расхода и состава воды;

Рис. 4.25. Технологические

схемы электродиализных установок:

а) прямоточной:

1 – подача

воды на обессоливание; 2

– подача

воды на концентрирование; 3

– электродиализатор;

4 – отвод

рассола; 5 –

отвод

обессоленной воды;

б) циркуляционной

порционной: 1

– подача

исходной воды; 2

– отвод

дилюата;

3 – электродиализатор;

4 – циркуляционный

трубопровод рассола; 5

– циркуляционный

трубопровод частично обессоленной

воды; 6 –

отвод рассола;

7 – рассольный

насос;

8 – рассольный

бак; 9 – отвод

рассола в бак; 10

– бак дилюата;

11 – насос

дилюата;

12 – отвод

частично обессоленной воды

2. Циркуляционные (порционные) ЭДУ, в которых определенный объем частично обессоленной воды из бака дилюата перекачивается через электродиализный аппарат обратно в бак до тех пор, пока не будет достигнута необходимая степень обессоливания (рис. 4.25, б). Преимущество данной схемы заключается в том, что состав и температура исходной воды влияют только на производительность ЭДУ. Недостатки – большее количество трубопроводов и арматуры большее энергопотребление, непрерывное изменение плотности тока в электродиализаторе, что препятствует работе мембран в равновесных условиях и делает процесс очистки трудно контролируемым;

3. Циркуляционные ЭДУ непрерывного действия, в которых часть сточной воды непрерывно смешивается с частью не полностью обессоленной воды (дилюата), проходит через электродиализатор и подается к потребителю (рис. 4.26, а). Преимуществом данной схемы являются непрерывный выход дилюата, возможность обработки воды практически при любых концентрациях, работа мембран в одних и тех же равновесных условиях, легкость контроля и автоматизации ЭДУ, а также простота их эксплуатации. Недостатки – наибольший расход электроэнергии, циркуляционные системы «дилюат – рассол» имеют различные расходы;

Рис. 4.26.

Технологические схемы электродиализных

установок:

а) циркуляционной

непрерывного действия: 1

– подача

сточной воды; 2

– рабочие

баки;

3 – рассольный

бак; 4 –

выпуск

рассола; 5

– выпуск

дилюата; 6

– электродиализатор;

7 – рециркуляция

рассола; 8

– насосы;

9 –

рециркуляция

сточной воды и дилюата;

10 – выпуск

рассола из электродиализатора; 11

– выпуск

обессоленной воды;

б) с

последовательной схемой движения

потоков: 1

– подача

промывной воды в рассольные ячейки;

2 – подача

воды на обессоливание; 3

– электродиализатор;

4 – выход

обессоленной воды; 5

– выход

рассола

|

4. ЭДУ с аппаратами, имеющими последовательную гидравлическую систему движения потоков в рабочих камерах. При этом вода проходит по порядку все камеры дилюатной системы, а рассол – все камеры рассольной системы (рис. 4.26, б). Преимущества этой схемы – непрерывность процесса, высокий процент удаления соли за один проход через аппарат, постоянные напряжение и ток, наличие только двух электродов. Недостатки – большая площадь мембран на единицу обрабатываемой воды, необходимость высокого давления воды на входе в аппарат, сильное влияние на работу ЭДУ расхода воды, сопротивления и селективности мембран.

Выбор технологической схемы ЭДУ производится на основании технико-экономического расчета. При производительности установок свыше 300÷500 м3/сут. по обессоленной воде рациональным считается использование прямоточных технологических схем.

Объем инженерного расчета ЭДУ зависит от наличия промышленно выпускаемых электродиализаторов или рабочих чертежей аппаратов с хорошо отработанной конструкцией и стандартными деталями. Создание нового электродиализатора – весьма сложный и довольно продолжительный процесс [7].

Даже при наличии электродиализного аппарата созданию ЭДУ должны предшествовать экспериментальные исследования, целью которых является определение исходных данных для проектирования и определение оптимальных условий проведения технологического процесса обессоливания. В распоряжении проектировщика должны быть исходные данные о выходе по току при электродиализе. Он зависит от концентрации солей и, как правило, выше для разбавленных растворов (например, при обработке природных вод выход по току падает с 90 % до 80 % при увеличении солесодержания с 10 до 50 мг-экв/л).

При расчете электродиализных аппаратов учитывают, что рабочая ячейка состоит из двух мембран (катионитовой и анионитовой) и двух камер (дилюатной и рассольной). Количество рабочих ячеек в установке для обессоливания воды рассчитывают по формуле [9]:

|

(4.68) |

где Q – производительность установки, м3/ч;

ΔC – снижение концентрации солей в воде, г-экв/м3;

ip – расчетная плотность тока, А/см2;

F – расчетная площадь мембраны, см2;

ηэл – выход по току, принимаемый не менее 0.8;

26.8 – количество ампер-часов, необходимое для переноса 1 г-экв соли.

Количество ячеек в каждом аппарате должно быть не более 200÷250. Общее число параллельно работающих электродиализных аппаратов в установках циркуляционного типа и в каждой ступени установок прямоточного типа:

|

(4.69) |

Снижение солесодержания для циркуляционных установок определяется по выражению: ΔС = С0 – С1, где С0 и С1 – содержание солей в исходной и обессоленной воде; для прямоточных установок: ΔС = Свх – Свых, где Свх и Свых – концентрация солей в дилюате, входящем в аппарат на любой ступени (на 1-й ступени равна концентрации солей в исходной воде), и дилюате, выходящем из той же ступени (для последней ступени равна концентрации в обессоленной воде). В каждой ступени прямоточной установки Свых =α · Свх. Коэффициент снижения концентрации дилюата вычисляется по формуле:

|

(4.70) |

где l – путь, проходимый в камере дилюатом, см;

d – толщина слоя дилюата, равная расстоянию между мембранами, см;

k’ – коэффициент, учитывающий деполяризационные свойства прокладок-сепараторов. Для полихлорвиниловых прокладок, изготовленных методом просечки-вытяжки равен 2 · 104, для капроновых плетеных прокладок – 3 · 104.

Оптимальная расчетная плотность тока ip определяется на основании технико-экономического сравнения различных вариантов. Расчетные оптимальные плотности тока по ступеням прямоточной установки должны изменяться по соотношениям:

|

(4.71) |

где in – плотность тока на i-ой ступени.

Напряжение на электродах электродиализных аппаратов, В:

|

(4.72) |

где Uэ – падение напряжения на электродах, принимаемое равным 3÷5 В;

Ем – мембранный потенциал ячейки, В;

rя – сопротивление ячейки, Ом.

Мембранный потенциал может быть вычислен с учетом концентрационной поляризации по формуле:

|

(4.73) |

где φ и ψ – коэффициенты, зависящие от температуры (см. табл. 4.7)

Ср – расчетная концентрация рассола, мг-экв/л, принимаемая в 3÷4 раза больше солесодержания исходной воды;

Сд – расчетная концентрация дилюата, мг-экв/л.

Таблица 4.7

t, ºC |

1 |

5 |

10 |

15 |

18 |

20 |

25 |

30 |

φ |

0.084 |

0.086 |

0.087 |

0.089 |

0.090 |

0.091 |

0.093 |

0.095 |

ψ |

0.079 |

0.080 |

0.081 |

0.083 |

0.084 |

0.085 |

0.086 |

0.088 |

Расчетная концентрация дилюата в любой ступени прямоточной многоступенчатой установки вычисляется по формуле (4.74), а в аппарате циркуляционной установки по формуле (4.75):

|

(4.74) |

|

(4.75) |

Сопротивление ячейки рассчитывают по формуле:

|

(4.76) |

где δ – коэффициент увеличения сопротивления камеры сепаратором. При толщине прокладочных камер d = 0.1 см для сеток из ПВХ, изготовленных методом просечки-вытяжки принимается равным 1.54, для плетеных сепараторов из капрона – 1.48;

χд и χр – удельные электропроводности дилюата и рассола, Ом-1 · см-1;

ρ – удельное поверхностное сопротивление мембран, Ом · см2.

Для обеспечения электродиализной установки постоянным током подбирается выпрямитель соответствующей мощности. Пригодные для использования в ЭДУ серийные выпрямители имеют выходное напряжение до 460 В и ток от 12 до 320 А [7]. Подробный расчет электродиализных установок весьма сложен и рассматривается в специальной литературе [14].

Принцип действия, устройство и порядок расчета электрофлотационных установок рассмотрен в п. 4.3.