- •1.Предмет макроэкономики. Макроэкономика и экономическая политика. Основные макроэкономические проблемы.

- •3. Соотношение между основными показателями национальных счетов. Валовые и чистые инвестиции.

- •4.Номинальные и реальные макропоказатели. Номинальный и реальный ввп. Уровень цен. Индексы цен.

- •5. Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике. «Инъекции и утечки».

- •6.Совокупный спрос и его факторы. Совокупное предложение и его факторы (модель ad-as).

- •7. Макроэкономическое равновесие в модели ad-as. Изменение в равновесии. Эффект храповика.

- •8. Классическая и кейнсианская теория занятости.

- •9. Экономический цикл и его фазы. Потенциальный и фактический ввп. Причины экономических колебаний.

- •10. Безработица и её формы. Уровень безработицы. Закон Оукена.

- •11. Инфляция и её виды. Методы измерения инфляции.

- •Способы измерения инфляции

- •12. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляция и реальный доход.

- •13. Стабилизационная политика и её методы.

- •В вп Смягчение цикла Фактический ввп Потенциальный ввп

- •14. Простая кенсианская модель. Планируемые совокупные расходы и равновесный уровень доходов (выпуска). Понятие простой Кейнсианской модели

- •15. Изменение равновесного уровня выпуска (доходов) и эффект мультипликатора.

- •16. Сбережения и инвестиции. Парадокс бережливости.

- •17. Государственный бюджет: доходы и расходы. Влияние государственных расходов и налогов на равновесный уровень выпуска (доходов).

- •18. Прогрессивная, регрессивная и пропорциональная системы налогообложения. Кривая Лаффера. Сбалансированный бюджет. Бюджетный дефицит и бюджетные излишки (профицит).

- •19. Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Дискреционная и автоматическая бюджетно-налоговая политика.

- •20. Сравнительная эффективность денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Кейнсианский и монетаристский подходы. Позиция сторонников экономики предложения.

- •2. Макроэкономическая политика с позиции сторонников экономики предложения.

- •21. Природа и функции денег. Виды денег. Количество денег в обращении и уровень цен. Количественная теория денег. Нейтральность денег и классическая дихотомия. Эффект Фишера. Денежные агрегаты.

- •22. Спрос на деньги и его факторы. Предложение денег и его факторы. Равновесие на денежном рынке. Изменение равновесия.

- •Равновесие на денежном рынке

- •23. Банковская система и ее воздействие на предложение денег. Функции Центрального банка. Цели и инструменты денежно-кредитной политики.

- •24. Кривая Филлипса. Монетаристсая интерпретация кривой Филлипса. Гипотеза рациональных ожиданий.

- •25. Экономический рост: понятие, показатели, источники, факторы, типы. Кейнсианская и неоклассическая трактовки.

- •8.Классическая и кейнсианская теория занятости.

- •9.Экономический цикл и его фазы .Потенциальный и фактический ввп

- •10.Безработица и ее формы. Закон Оукена.

- •11.Инфляция и ее виды.

- •12.Инфляция спроса и инфляция издержек.

- •13.Стабилизационная политика и ее методы.

- •14.Простая кейнсианская модель. Планируемые совокупные расходы.

- •16.Сбережения и инвестиции.

- •17.Государственный бюджет доходы и расходы.

- •18.Пропорциональная прогрессивная и регрессивная налоговые системы.

Циклическая (конъюнктурная) безработица. Представляет собой безработицу в условиях спада производства, когда число претендентов на рабочие места существенно превышает их наличие. При циклической безработице идет общее сжатие экономической активности в стране, поэтому повышение квалификации или переобучение не спасает людей от безработицы. Поскольку циклическое развитие экономики предполагает чередование спадов и подъемов, то при подъеме она существенно сокращается и может сходить на нет.

Циклическая безработица наряду со структурной является формой вынужденной (принудительной) безработицы.

Уровень безработицы — отношение численности безработных определенной возрастной группы к численности экономически активного населения соответствующей возрастной группы, %.

Естественный уровень безработицы - объективно складывающийся, относительно стабильный, не связанный с динамикой экономического роста, уровень безработицы, обусловленный естественными причинами: текучестью кадров, миграцией, демографическими факторами. Считается, что естественный уровень безработицы составляет 4-5% от численности рабочей силы.

Соотношение безработицы и темпов роста экономики исследовал американский ученый Артур Оукен. Выявленная им закономерность, получившая название закона Оукена, характеризует потенциальные потери, связанные с циклической безработицей.

Закон Оукена – это закон, согласно которому страна теряет от 2 до 3% фактического ВВП по отношению к потенциальному ВВП, когда фактический уровень безработицы увеличивается на 1% по сравнению с ее естественным уровнем.

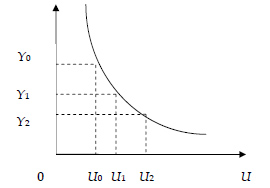

В графической форме указанная закономерность представлена на рисунке 6.2.

Рис. 6.2. Закон Оукена

В условиях полной занятости объем производства равен , а норма безработицы . Если занятость будет снижаться, а безработица расти, то объем производства также уменьшится. Таким образом, график отражает убывающую зависимость объема производства от нормы безработицы.

11. Инфляция и её виды. Методы измерения инфляции.

Инфляция («inflation» - от итальянского слова «inflatio», что означает «вздутие») представляет собой устойчивую тенденцию роста общего уровня цен. В этом определении важны следующие слова:

устойчивая, что означает, что инфляция – это длительный процесс, устойчивая тенденция, и поэтому ее следует отличать от скачка цен;

общего уровня цен. Это значит, что инфляция не означает роста всех цен в экономике. Цены на отдельные товары могут вести себя по-разному: повышаться, понижаться, оставаться без изменения. Важно, чтобы увеличился общий индекс цен, т.е. дефлятор ВВП.

Процессом, противоположным инфляции, является дефляция (deflation) – устойчивая тенденция снижения общего уровня цен. Существует также понятие дезинфляции (desinflation), что означает снижение темпа инфляции. Главным показателем инфляции выступает темп (или уровень) инфляции (rate of inflation), который рассчитывается как процентное отношение разницы уровней цен текущего и предыдущего года к уровню цен предыдущего года.

Виды инфляции

|

• Умеренная инфляция измеряется процентами в год, и ее уровень составляет 3-5% (до 10%). Этот вид инфляции считается нормальным для современной экономики и даже считается стимулом для увеличения объема выпуска.

• Галопирующая инфляция также измеряемую процентами в год, но ее темп выражается двузначными числами и считается серьезной экономической проблемой для развитых стран.

• Высокая инфляция измеряется процентами в месяц и может составить 200-300% и более процентов в год (заметим, что подсчете инфляции за год используется формула «сложного процента»), что наблюдается во многих развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

• Гиперинфляцию, измеряемую процентами в неделю и даже в день, уровень которой составляет 40-50% в месяц или более 1000% в год. Классическими примерами гиперинфляции являются ситуация в Германии в январе 1922- декабре 1924 г. когда темпы роста уровня цен составили 1012 и в Венгрии (август 1945 – июль 1946 г.), где уровень цен за год вырос в 3.8 * 1027 раз при среднемесячном росте в 198 раз.

Если критерием выступают формы проявления инфляции, то различают: явную (открытую) инфляцию и подавленную (скрытую) инфляцию.

• Открытая (явная) инфляция проявляется в наблюдаемом росте общего уровня цен.

• Подавленная (скрытая) инфляция имеет место в случае, когда цены устанавливает государство, причем на уровне ниже, чем равновесный рыночный (устанавливаемый по соотношению спроса и предложения на товарном рынке) (рис. 1.). Главная форма проявления скрытой инфляции – дефицит товаров.

Выделяют две основные причины инфляции: 1) увеличение совокупного спроса и 2) сокращение совокупного предложения.

Способы измерения инфляции

Для правильного планирования хозяйственной деятельности в условиях инфляции люди должны учитывать силу инфляционных процессов. Существует три способа их измерения.

Первый - измерение с помощью индекса цен. Используется индекс цен ВНП, индивидуальных потребительских цен и индивидуальных оптовых цен. Для вычисления индекса берут соотношение между совокупной ценой определенного набора товаров и услуг ("рыночной корзиной") выражается в процентах.

Второй способ определить силу инфляционных процессов - измерить темпы инфляции за год, но можно рассматривать и более короткие периоды (месяцы или кварталы) или более длинные (десятилетия).

Для вычисления темпов инфляции за год нужно вычесть индекс цен прошедшего года из индекса цен этого года, разделить эту разницу на индекс прошедшего года, а затем умножить на 100%. Если темп инфляции получиться отрицательным, значит, наблюдалась дефляция (падение цен).

Третий способ- это вычисление "по правилу величины 70". Правило помогает быстро подсчитать количество лет, необходимых для удвоения уровня цен: надо только разделить число 70 на темп ежегодного увеличения уровня цен в процентах. Имея в виду эти основополагающие сведения, перейдем к рассмотрению причин инфляции. Главная из них - это дисбаланс национального хозяйства, приводящий к превышению спроса над предложением, что получило название инфляционного разрыва. Причин, вызывающих дисбаланс много. И роль каждой из них зависит от конкретной ситуации.

12. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляция и реальный доход.

Различают два вида открытой инфляции: инфляцию спроса (инфляцию покупателей) и инфляцию издержек (инфляцию продавцов). В сущности, это две взаимосвязанные, но не равнозначные инфляции: одна - со стороны спроса (избыток денежных средств у покупателей), другая - со стороны предложения (рост производственных издержек). Инфляция спроса - это вид инфляции, порождаемый избытком совокупного спроса, за которым не успевает предложение, а следовательно, и производство. Избыточный спрос приводит к росту цен. Рост цен происходит и в том случае, когда государство для финансирования незапланированных мероприятий дополнительно выпускает бумажные деньги, не обеспеченные товарной массой. Инфляция спроса имеет свои плюсы при низком темпе экономического роста и наличии недозагруженных мощностей. В этом случае подстегивание спроса служит стимулом активизации производства. При росте цен до 10 % население больше покупает, ибо в дальнейшем покупки обойдутся ещё дороже. Это стимулирует производителей увеличивать предложение, рынок быстрее насыщается. Однако инфляционный рост цен может происходить и в условиях, когда спрос не растёт, а падает. В этом случае причину следует искать со стороны предложения. Это другой вид инфляции - инфляция издержек. Инфляция начинает раскручиваться в силу того, что растут издержки. Издержки начинают расти по трём основным причинам: 1. В результате повышения заработной платы под давлением профсоюзов и требований рабочих. 2. В силу удорожания сырья и топлива (рост цен на импорт, изменение условий добычи, повышение транспортных расходов и т. п.). 3. Производители повышают цены путём сговора или используют своё монополистическое положение. В отличие от инфляции спроса инфляция предложения обладает некоторыми предпосылками к самопогашению. Повышение цен в результате роста издержек ведёт к сокращению производства, а это неизбежно сопровождается обострением конкуренции, поиском средств, направляемых на совершенствование организации производства, снижение производственных и трансакционных издержек. В реальной действительности выделить два вида инфляции довольно трудно. Инфляция, сочетающая элементы инфляции спроса и инфляции издержек, называется структурной инфляцией.

Инфляция вызывает множество последствий, как в экономике, так и в социальной сфере.

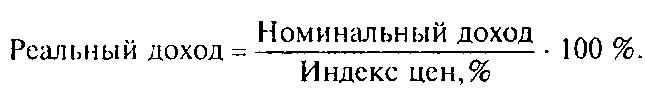

1. В условиях инфляции реальные доходы населения сокращаются. Здесь необходимо ввести два понятия — номинальный и реальный доход. Номинальный доход — фактически полученный доход, а реальный доход — сумма товаров и услуг, которую могут приобрести потребители в рамках своего номинального дохода. Это означает, что при неизменной величине номинального дохода по мере развития инфляционных процессов объемы покупок из-за роста цен будут сокращаться, т. е. реальный доход будет падать. Реальный доход можно рассчитать следующим образом:

13. Стабилизационная политика и её методы.

Политика стабилизации - политика государства, направленная на стабилизацию экономики и достижение стабильного уровня цен и полной занятости, а также на обеспечение благоприятного климата для экономического роста.

Политика стабилизации экономики должна учитывать не только внутренне равновесие (полную занятость и стабильность цен внутри страны), но и внешнее равновесие (внешнеторговый баланс и баланс движения капитала. Одна из важнейших предпосылок стабильного развития экономики - благоразумная фискальная политика, при которой расходы контролируются, доходы практически покрывают расходы или близки к ним, так что бюджетный дефицит представляет небольшой % от ВВП.

Стабилизационная политика представляет собой управление уровнем совокупного спроса в экономике при помощи бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики с целью смягчения или даже устранения колебаний уровня экономической активности (реального ВВП и занятости), связанных с экономическим (деловым) циклом.

В вп Смягчение цикла Фактический ввп Потенциальный ввп

Годы

Главная цель стабилизационной политики состоит в «точной настройке» совокупного спроса для того, чтобы не допустить:

недостаточности совокупного спроса по сравнению с потенциальным ВВП (чтобы избежать потери в выпуске продукции и безработицы);

избыточности совокупного спроса по сравнению с потенциальным ВВП (для предотвращения инфляции);

Активная стабилизационная политика строится на принципе «точной» настройки экономики и выражается в политике противодействия: стимулирование экономики в период депрессии и замедления ее роста в период перегрева – «бума». Для этой цели используются как денежные, так и налоговые рычаги.

Пассивная стабилизационная политика строится по принципу «не навреди» и выражается в политике корректировки проходящих процессов. В качестве методов стабилизационной политики выступают инструменты бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики

14. Простая кенсианская модель. Планируемые совокупные расходы и равновесный уровень доходов (выпуска). Понятие простой Кейнсианской модели

Равновесие товарного рынка обеспечивается соотношением совокупного спроса на товары и услуги (AD - aggregate demand) и совокупного предложения товаров и услуг (AS – aggregate supply).

Существует два подхода к объяснению равновесия товарного рынка: классическая и кейнсианская. Классическая модель объясняет равновесие в долгосрочном периоде и доказывает, что оно устанавливается на уровне полной занятости ресурсов, поэтому равновесной величиной выпуска (при котором совокупный спрос равен совокупному предложению) всегда будет величина потенциального выпуска Y*, которому согласно закону Сэя будет соответствовать равная ему (адекватная) величина совокупного спроса (совокупных расходов). Эта модель исследует экономику со стороны совокупного предложения.

Однако в краткосрочном периоде подобное автоматическое равенство совокупных расходов совокупному выпуску может не наблюдаться. Условия равновесия товарного рынка в краткосрочном периоде были исследованы Дж.М. Кейнсом. Кейнс предложил модель, которая позволяла определить величину равновесного национального дохода и соответственно величину равновесного объема производства, доказав, что величина совокупного выпуска определяется величиной совокупных расходов, т.е. спрос определяет предложение. Главной макроэкономической проблемой становился совокупный спрос. Эта модель получила название модели «доходы-расходы». Другое ее название - простая кейнсианская модель или модель «Кейнсианского креста».

Спрос на товарном рынке предъявляют все макроэкономические агенты (домохозяйства, фирмы, государство и иностранный сектор). Поэтому совокупный спрос можно определить как сумму спросов всех макроэкономических агентов на конечные товары и услуги или как сумму совокупных расходов в экономике.

Планируемые совокупные расходы и равновесный уровень выпуска (доходов).

Совокупный спрос (планируемые совокупные расходы - AD) представляет собой сумму расходов на отечественные товары и услуги при каждом из возможных уровней национального дохода (Y).

Для того чтобы получить графическое изображение совокупного спроса (AD), надо сложить данные графиков потребления и инвестиций: кривая AD на рисунке 5.6 получена путем сложения по вертикали кривых C и I.

Рис. 5.6

AD

AD

AD = MPC * Y + I

I

0 Y

Рынок товаров находится в состоянии равновесия, если при действующем уровне цен величина предполагаемого выпуска продукции (Y) равна величине совокупного спроса.

Для того чтобы графически показать равновесие на товарном рынке, необходимо наряду с графическим изображением совокупного спроса (кривая AD) построить график совокупного предложения (AS) в тех же координатах. На рисунке 5.7 график совокупного предложения (AS) представляет собой кривую, показывающую общий объём производства отечественных товаров и услуг (ЧНП = Y), предлагаемых производителями при различных уровнях совокупного спроса. Кривая AS строится из начала координат под углом в 450. По достижении потенциального уровня выпуска (Y*) кривая AS превращается в вертикаль.

Рис. 5.7

Механизм приведения к равновесию.

AD AS

AD AS

AD = С + I

е А

В

I

450

Y2 Ye Y1 Y* Y

Уровень цен=const.

Равновесный уровень выпуска (Ye) – это такой объём производства, при котором величина совокупного спроса AD равна выпуску продукции Y.

На рисунке 5.7 представлен механизм приведения к равновесию.

15. Изменение равновесного уровня выпуска (доходов) и эффект мультипликатора.

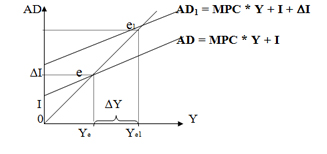

Если изменяются факторы, от которых зависит равновесный уровень доходов (выпуска), то этот уровень также изменяется. Что касается предельной склонности к потреблению (MPC), то Кейнс полагал, что она является величиной постоянной, по крайней мере, в краткосрочном периоде. Инвестиции же, как известно, подвержены значительным колебаниям.

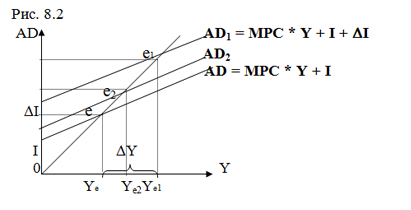

Итак, предположим, что уровень первоначальных инвестиций I возрос на величину I (рисунок 5.8); на эту же величину возрастет и совокупный спрос: кривая совокупного спроса сдвинется из положения AD в положение AD1. Равновесие перейдет из точки е в точку е1. Равновесный уровень выпуска увеличится с Yе до Ye1. Рисунок 5.8 показывает, что прирост равновесного уровня выпуска (Y) превышает прирост инвестиций (I). Это происходит потому, что увеличение инвестиций ведет к появлению новых рабочих мест. Следовательно, растут доходы домашних хозяйств, в результате чего растет уровень потребления (C). Это значит, что уровень совокупного спроса увеличится и за счет прироста уровня инвестиций, и за счет прироста величины индуцированного потребления. В точке нового равновесия е1 равновесный уровень выпуска Ye1 равен этому возросшему уровню совокупного спроса AD1. Описанное (правда, очень схематично) явление называется эффектом мультипликатора: Y > I.

Рис. 5.8

Эффект мультипликатора (или просто мультипликатор) представляет собой отношение изменения равновесного уровня выпуска (доходов) к вызвавшему его исходному изменению уровня инвестиций: Y/I. (Следовательно, если инвестиции сокращаются, это вызовет еще большее сокращение равновесного уровня выпуска).

Необходимо отметить, что это не мгновенный эффект, а кумулятивный процесс, который объясняется серией последовательных шагов прироста (или сокращения) дохода. Величина мультипликатора (K) зависит от предельной склонности к потреблению

16. Сбережения и инвестиции. Парадокс бережливости.

Напомним, что весь располагаемый доход – личный доход за вычетом индивидуальных налогов – используется на цели потребления и сбережения.

Под потреблением в экономической науке понимается общее количество товаров, купленных и потребленных в течение какого-то периода. Оно зависит от двух факторов: объективных и субъективных. К объективным факторам относятся уровень дохода и его распределение, запасы богатства, наличные средства (ликвидные активы), цены, норма процента и т.д. К субъективным факторам – “психологическая’’ склонность людей к потреблению. В исследованиях установлено, что сростом дохода потребительские расходы растут, но не в той степени, в какой растут доходы. Это связано с естественной склонностью людей к сбережению. Таким образом, часть дохода (Y) идет на личное потребление (С), а избыток принимает форму сбережений (S):

Y = С + S.

Под сбережениями (S) понимается та часть дохода, которая не потребляется. Иными словами, сбережение означает сокращение потребления.

Склонность к сбережению – один из психологических факторов, означающий желание человека сберегать. Средняя склонность к сбережению (АРS) выражается отношением сберегаемой части национального дохода (S) ко всему доходу (Y)

Инвестиции (капиталовложения) – это затраты на производство, накопление средств производства и увеличение материальных запасов. Поскольку сбережения равны разнице между доходом и потреблением (S = Y – С), а инвестиции равны разнице между доходом и потреблением (I = Y – С), то сбережения и инвестиции всегда равны друг другу (I = S). По мнению Дж. Кейнса, это тождество является непременным условием достижения макроэкономического равновесия.

В настоящее время в России это равенство не соблюдается, так как часть населения свои сбережения вынуждено хранить в “чулках’’. Проблема заключается в том, что сбережения и инвестиции осуществляются независимо друг от друга разными экономическими субъектами (сберегает средства в основном население, а вкладывают их в производство – фирмы). Это может привести к нарушению равновесия между этими величинами. Например, если инвестирование будет больше сбережений (I > S), то произойдет затовариваниепродукции, а если, наоборот, сбережения превысят объем инвестиций (S > I), то будет наблюдаться увеличение безработицы и сокращение объема производства.

Парадокс бережливости. Парадокс формулируется следующим образом: «Чем больше мы откладываем на черный день, тем быстрее он наступит». Если во время экономического спада все начнут экономить, то совокупный спрос уменьшится, что повлечет за собой уменьшение зарплат и, как следствие, уменьшение сбережений. То есть можно утверждать, что когда все экономят, то это неизбежно должно привести к уменьшению совокупного спроса и замедлению экономического роста.

В простой кейнсианской модели следовало, что для экономического роста необходимо увеличивать совокупные расходы, которые действуют подобно инъекциям, обусловливая рост совокупного дохода с эффектом мультипликатора. А все изъятое из потока расходов мультипликативно сокращает совокупный доход, подталкивая экономику к рецессии или депрессии. Отсюда следовал парадоксальный вывод: чем больше в экономике аккумулируется сбережений, тем беднее она становится. В таком виде парадокс представляется как дилемма заключенного, где сбережения выгодны для каждого человека по отдельности, но вредны для населения и экономики в целом.

Кейнс видел выход из рецессии через активное вмешательство государства в экономику (политика государственного регулирования). Кейнс и его последователи предлагали использовать для стабилизации экономики в первую очередь увеличение государственных расходов, поскольку это позволяет напрямую, а, следовательно, в максимальной степени влиять на совокупный спрос и с мультипликативним эффектом на совокупный выпуск и доход.

Парадокс сбережений присутствует только в кейнсианской модели. В классической политической экономии сбережения фактически равны инвестициям. Поэтому, согласно представлениям классиков, при увеличении сбережений инвестиции возрастают на аналогичную величину. В результате сокращения дохода не происходит.

17. Государственный бюджет: доходы и расходы. Влияние государственных расходов и налогов на равновесный уровень выпуска (доходов).

Совокупность всех финансовых отношений в обществе образует финансовую систему государства. Она состоит из следующих звеньев: государственного бюджета, местных финансов, финансов государственных предприятий и специальных правительственных фондов. Ведущим звеном финансовой системы является государственный бюджет.

Государственный бюджет - это крупнейший централизованный денежный фонд, находящийся в распоряжении правительства.

Именно с помощью бюджета государство имеет возможность сосредоточивать финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического развития, с помощью бюджета происходит перераспределение национального дохода между отраслями, территориями, сферами общественной деятельности.

В самом общем виде государственным бюджетом можно назвать план доходов и расходов государства на текущий год, составленный в форме баланса и имеющий силу закона.

Расходы государственного бюджета показывают направления и цели государственных ассигнований.

Все расходы можно подразделить на следующие группы:

военные;

экономические;

на социальные цели;

на внешнеполитическую деятельность;

на содержание аппарата управления.

Доходы государственного бюджета формируются за счет:

налогов, взимаемых как центральными, так и местными органами власти;

неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внешнеэкономической деятельности, а также доходов от имущества, находящегося в государственной собственности;

доходов целевых бюджетных фондов.

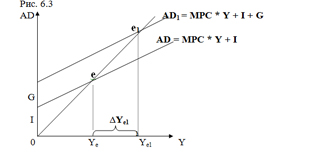

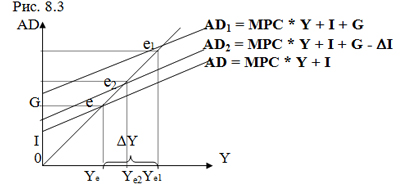

На рисунке 6.3 показано влияние государственных расходов на равновесный уровень выпуска:

AD (исходная кривая совокупного спроса) = MPC * Y + I

AD1 (кривая совокупного спроса с включением G) = MPC * Y+ I + G

На рисунке 6.3 мы видим, что под влиянием государственных расходов возникает известный нам эффект мультипликатора, так как равновесный уровень доходов вырос на величину большую, чем государственные расходы

Таким образом, рост объема государственных закупок увеличивает равновесный уровень выпуска продукции. Подобный механизм влияния государственных закупок на выпуск продукции предполагает, что во время спада государственные закупки могут быть использованы для того, чтобы увеличить выпуск продукции. И, наоборот, в период бума правительство может снизить уровень своих расходов, сократив тем самым объем совокупного спроса и выпуска продукции.

18. Прогрессивная, регрессивная и пропорциональная системы налогообложения. Кривая Лаффера. Сбалансированный бюджет. Бюджетный дефицит и бюджетные излишки (профицит).

Подоходный налог может быть пропорциональным или прогрессивным. При пропорциональном налоге ставка налога (т.е. процент, который налог составляет от дохода) для всех одинакова. Это означает, что при ставке налога, равной 13%, уборщица, получающая в месяц 100 тыс. руб., платит 13 тыс. руб. налога, а менеджер банка, который получает 1 млн. руб., — 130 тыс. руб.

При прогрессивном налоге ставка налога тем больше, чем выше уровень дохода. Предположим, что в нашем предыдущем примере ставки налога определены так: с дохода ниже 500 тыс. руб. — 13%, а с дохода, превышающего 500 тыс.руб., — 20%..

Наконец, как ни странно, налоги бывают регрессивными, т. е., чем богаче человек, тем меньший процент своего дохода он уплачивает. Правда, это относится не к подоходному налогу. РЕГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (от лат. regressus - обратное движение) - порядок налогообложения, при котором с ростом налоговой базы происходит сокращение размера налоговой ставки (т.е. норма налогообложения уменьшается по мере возрастания дохода налогоплательщика). Имеет место, когда размер налога зафиксирован не в процентах от дохода, а в твердой сумме.

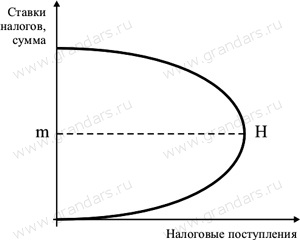

Кривая Лаффера — графическое отображение зависимости между налоговыми поступлениями и динамикой налоговых ставок. Концепция кривой подразумевает наличие оптимального уровня налогообложения, при котором налоговые поступления достигают максимума.

Повышение налоговых ставок до определенного момента будет вести к увеличению собранных налогов. Дальнейший рост налогов подрывает стимулы к производственной деятельности (так как большая часть дохода должна быть перечислена в государственный бюджет), тормозит рост научно-технического прогресса, замедляет экономический рост и ведет к уменьшению поступлений налогов в бюджет.

На уровне m размер налоговых ставок оптимален и обеспечивает наибольшее поступление денежных средств в бюджет.

Налоговые поступления возрастают в периоды экономического подъема и сокращаются в периоды спада.

А трансфертные платежи, напротив, сокращаются в периоды экономического роста и увеличиваются в периоды спада.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

(balanced budget) Равенство между доходной и расходной частями государственного бюджета. Если бюджет сбалансирован, у государства не возникает необходимости заимствовать дополнительные средства и этим увеличивать государственный долг (government debt). При постоянных экономических колебаниях невозможно, да и не нужно, каждый год составлять полностью сбалансированный бюджет. Однако некоторые экономисты уверены, что бюджет должен быть в среднем сбалансированным по фазам экономического цикла (trade cycle).

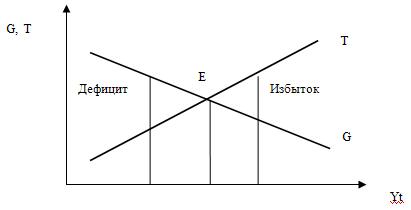

Если бюджет сбалансирован, то величина налоговых поступлений совпадает с суммой правительственных закупок. Если в экономике наблюдается экономический спад, то сумма налоговых поступлений в бюджет при неизменном уровне государственных закупок сокращается, возникает бюджетный дефицит. На фазе экономического подъема величина налоговых поступлений выше уровня правительственных закупок, возникает бюджетный избыток (профицит). При данном уровне государственных расходов и данном уровне налоговой ставки размер бюджетного дефицита или излишка зависит от величины доходов.

Профицит – превышение доходов над расходами. Если обнаружен профицит, то он сокращается путем: уменьшения доходов от продажи государственной или муниципальной собственности, доходов от реализации государственных запасов и ресурсов; направлением бюджетных средств на погашение долговых обязательств; передачей части доходов бюджетам других уровней.

Если правительственные расходы превышают доходы, то возникает дефицит государственного бюджета. При превышении доходов над расходами государство имеет положительное сальдо бюджета.

Бюджетный дефицит = Расходы – Доходы.

Чистые налоги = Налоговые поступления – Социальные выплаты.

В этом случае бюджетный дефицит можно представить следующим образом:

Бюджетный дефицит = Закупки товаров и услуг – Чистые налоги.

или BD = G – T.

19. Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Дискреционная и автоматическая бюджетно-налоговая политика.

Бюджетная политика – важнейший элемент экономической политики государства. Она включает в себя меры, осуществляемые государством, направленные на формирование государственного фонда средств, необходимого для обеспечения нормальной жизнедеятельности общества. В рыночной экономике госбюджет выполняет важные макроэкономические функции: обеспечение создания общественных благ; создание материальной базы для управления рыночными процессами с помощью государственного фонда средств; формирование основы для решения задач роста благосостояния населения, для решения социальных вопросов.

Бюджетный дефицит – превышение расходов над доходами. Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.

Способы покрытия бюджетного дефицита: государственные займы, ужесточение налогообложения, производство денег – сеньораж. В настоящее время сеньораж не означает печатание денег, так как это способствует росту инфляции, но реализуется посредством создания резервов коммерческих банков.

Первоочередной задачей государственного сектора является стабилизация экономики, которая реализуется, как правило, средствами фискальной политики, т.е. через манипулирование государственными расходами (G) и налогообложением (T) с целью увеличения производства, занятости и снижения инфляции.

Дискреционная фискальная политика (Discretionary fiscal policy) – это система манипуляций налогами и государственными расходами, основными орудиями которой являются изменение ставок налога, общественные работы, изменение расходов на социальные нужды (трансфертных платежей).

Хорошим средством удержать доходы от сокращения и предотвратить превращение спада в лавинообразный кризис может быть временное снижение ставок подоходного налога. Но это может произойти после того, как парламент решит, что экономика нуждается в стимулировании посредством снижения налогов. В период спада общественные работы (государственные инвестиции, направленные на преодоление безработицы) могут значительно уменьшить глубину падения экономики.

Такие программы, как пособия по безработице и пенсии по старости, действуют в качестве автоматических встроенных стабилизаторов. Но помимо этого правительство может проводить по своему усмотрению различные программы материальной помощи, которые являются дополнительными средствами стабилизации.

Автоматическая фискальная политика (Automatic fiscal policy) – это незапланированные изменения структуры правительственных закупок и чистых налогов, которые происходят в результате перемещения экономики страны из одного макроэкономического состояния в другое при неизменном уровне ставок налогов и трансфертных программ.

Например, рост реального объема производства приведет к естественному увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет с параллельным снижением реальных трансфертных платежей. Все эти сдвиги в экономической конъюнктуре приведут к сокращению бюджета не только в номинальном, но и в реальном выражении. Снижение трансфертных платежей, а также рост налоговых поступлений есть не что иное, как мера, которую необходимо принять правительству страны для сокращения темпов инфляции во время экономического роста. Рост цен повлечет за собой снижение реального потребления, т.к. не все доходы экономических агентов будут оперативно проиндексированы, а также к снижению дефицита бюджета в номинальном и реальном выражении, поскольку опять же не все налоговые поступления будут оперативно проиндексированы.

Таким образом, экономический рост, увеличение реального объема производства, а также рост цен и сокращение безработицы влекут за собой те же изменения в бюджете, как и в случае, когда правительство специально стремится сократить совокупный спрос посредством макроэкономических инструментов. Снижение объемов производства вызовет обратные явления и вызовет рост бюджетного дефицита.

20. Сравнительная эффективность денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Кейнсианский и монетаристский подходы. Позиция сторонников экономики предложения.

Эффективность денежно-кредитной политики.

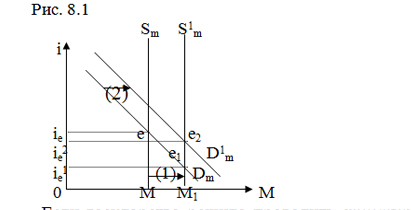

Рассмотрим подробнее, как денежно-кредитная политика воздействует на совокупный спрос.

Если государство решило проводить стимулирующую денежно-кредитную политику, то есть использовать инструменты, направленные на увеличение предложения денег, кривая предложения денег Sm сдвинется вправо в положениеS1m (стрелка (1) на рисунке 8.1). Это вызовет снижение ставки процента до i1e, в результате чего увеличится спрос на инвестиции (I на рисунке 8.2). В результате совокупный спрос в целом также увеличится, поэтому кривая AD на рисунке 8.2 сдвинется вверх в положение AD1. Под воздействием эффекта мультипликатора увеличится и равновесный уровень выпуска (доходов) на величину Y.

Однако рост реальных доходов увеличит спрос на деньги: на рисунке 8.1 кривая спроса на деньги Dm сдвинется вправо в положение D1m (стрелка 2). Это вызовет повышение процентной ставки до i2e, в результате чего сократится инвестиционный спрос и совокупный спрос в целом. Кривая совокупного спроса AD1 сдвинется вниз в положение AD2. Уровень выпуска (доходов) сократится с Ye1 до Ye2.

На рисунке 8.1 ставка процента i2e установилась на уровне между ie и i1e. Таким образом, результатом повышения процентной ставки будет не сокращение, а скорее торможение инвестиций.

Изложенную позицию поддерживают некоторые современные последователи Дж. М. Кейнса. (Сам Кейнс скептически относился к возможностям денежно-кредитной политики). Однако противники активной денежно-кредитной политики утверждают, что процентная ставка i2e может установиться на уровне выше первоначальной ставки ie, в результате чего инвестиции упадут ниже первоначального уровня, что вызовет сокращение совокупного спроса и уровня выпуска (доходов) ниже первоначального уровня.

Кроме того, согласно взглядам Кейнса, инвестиции мало чувствительны к изменениям процентной ставки, и, следовательно, денежно-кредитная политика менее эффективна, по сравнению с бюджетно-налоговой политикой.

Критическое отношение многих экономистов и политиков к активной денежно-кредитной политике опирается и на другие серьезные аргументы.

Центральный банк не имеет полного контроля над коммерческими банками, так как rr может быть больше rr0, а также невозможно предугадать объём заимствований коммерческих банков у ЦБ;

Пропорция, в которой население распределяет свои деньги между наличностью и текущими счетами, - вне контроля ЦБ.

Самыми последовательными противниками активной денежно-кредитной политики выступают монетаристы, полагающие, что единственным результатом денежно-кредитной экспансии может быть только инфляция. Опираясь на количественную теорию денег (монетаристское уравнение обмена) они утверждают, что увеличение предложения денег действительно вызовет рост совокупного спроса. Однако любое увеличение совокупного спроса увеличивает номинальный ВВП (PQ), а так как реальный ВВП (Q) находится на потенциальном уровне, то он не может увеличиться, по крайней мере, в краткосрочном аспекте. Таким образом, рост номинального ВВП означает инфляцию. Поэтому увеличение предложения денег приведет только к росту уровня цен – к инфляции.

Монетаристы являются сторонниками автоматической денежно-кредитной политики, которая должна опираться на монетарное правило: предложение денег должно расти тем же темпом (приблизительно), что и реальный ВВП. Только в этом случае можно избежать инфляции.

Эффективность бюджетно-налоговой политики.

Напомним, что эта политика включает в себя изменение государственных расходов и налогов с целью увеличения совокупного спроса и соответственно уровня реального дохода (выпуска) на фазе спада и сокращения избыточного совокупного спроса и инфляции на фазе бума. Однако анализ инструментов бюджетно-налоговой политики в лекции 6 ограничивался только рассмотрением ситуации на товарном рынке. Посмотрим теперь на результаты проведения бюджетно-налоговой политики с более широкой позиции, включающей в анализ влияние изменений на товарном рынке на состояние денежного рынка.

На рисунке 8.3 кривая спроса AD представляет исходное состояние экономики без государственного сектора. Предположим, государство приняло решение о проведении бюджетно-налоговой экспансии с целью сокращения безработицы (то есть увеличения уровня выпуска). Кривая AD1 представляет совокупный спрос, включающий государственные расходы G. В результате изменения равновесия, которое из точки e перешло в точку e1, возрос уровень доходов (выпуска) с Ye до Ye1.

Однако известно, что изменение реального дохода меняет ситуацию на денежном рынке. Увеличение государственных расходов (или сокращение налогов) на фазе спада, приводит, как известно, к росту совокупного спроса и, следовательно, к росту реального объема производства и дохода. Однако рост реального дохода приводит к росту спроса на деньги, что повышает ставку процента. Результат этого процесса получил название эффекта вытеснения частных инвестиций государственными расходами. Поэтому многие экономисты (монетаристы) выступают против активной бюджетно-налоговой политики, полагая, что невозможно точно предсказать результаты ее проведения.

В заключение отметим, что стабилизационная политика как политика «точной настройки» совокупного спроса принесла серьезные разочарования. Многие полагают, что

она может (в той или иной степени) решать проблемы безработицы, но не справляется с инфляцией;

она не может решить всех проблем, связанных с экономическим ростом.

В связи с этим все большее признание стали получать рекомендации сторонников экономики предложения.

2. Макроэкономическая политика с позиции сторонников экономики предложения.

Экономика предложения представляет собой область экономического анализа, которая изучает производственный потенциал экономики и на этой основе разрабатывает меры по увеличению запасов факторов производства и повышению гибкости рынков этих факторов. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить максимально возможный объем выпуска при данном уровне совокупного спроса.

Если стабилизационная политика – это политика управления совокупным спросом и может быть интерпретирована, как попытка сдвинуть кривую совокупного спроса (вправо – на спаде, влево – в период инфляции спроса), то экономика предложения занимается поиском способов сдвига вправо кривой совокупного предложения Исследования сторонников экономики предложения привели:

к осуждению деятельности профсоюзов на рынках труда, которая уменьшает потенциальный уровень занятости и служит причиной инфляции издержек;

к осуждению некоторых систем по социальному обеспечению, которые, по их мнению, уничтожают стимулы для безработных к поиску низкооплачиваемой работы;

к осуждению системы прогрессивного налогообложения, которая уничтожает стимулы для зарабатывания большего дохода (см. лекция 6: кривая Лаффера).

Вместо политики управления спросом, или стабилизационной политики сторонники экономики предложения рекомендуют государству проведение политики по управлению предложением. Эта политика включает в себя следующие меры:

Уменьшение налогообложения для увеличения доли работающих в общей численности населения.

Реформирование системы пособий по социальному обеспечению для создания стимулов к интенсивному труду и принятию рисков.

Стимулирование мобильности рабочей силы.

Программы по образованию и переподготовке кадров для увеличения числа работников требуемых квалификаций.

Обуздание власти профсоюзов для увеличения гибкости рынков труда.

Помощь самостоятельно занятым для поднятия культуры предпринимательства.

Финансовое стимулирование инвестиций в здание и оборудования, а также инвестиций в технологию.

Стимулирование конкуренции в финансовом секторе для повышения эффективности рынков капитала.

Приватизация и сокращение государственного контроля над промышленностью (дерегуляция) для повышения эффективности промышленного производства.

Содействие региональной политики.

Эти и другие подобные меры, по мнению их разработчиков, способствуют повышению темпов экономического роста и, следовательно, снижению уровня безработицы (прежде всего структурной) без инфляции.

21. Природа и функции денег. Виды денег. Количество денег в обращении и уровень цен. Количественная теория денег. Нейтральность денег и классическая дихотомия. Эффект Фишера. Денежные агрегаты.

Де́ньги — специфический товар, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.

Деньги проявляют себя через свои функции. Обычно выделяют такие функции денег как:

Мера стоимости. Разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены (коэффициента обмена, стоимости этих товаров, выраженных в количестве денег).

Средство обращения. Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность).

Средство платежа. Деньги используются при регистрации долгов и их уплаты. Эта функция получает самостоятельное значение для ситуаций нестабильных цен на товары.

Средство накопления. Деньги, накопленные, но не использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее.

Мировые деньги. Внешнеторговые связи, международные займы, оказание услуг внешнему партнёру вызвали появление мировых денег. Они функционируют как всеобщее платёжное средство, всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация общественного богатства.

Виды денег в современной системе денежного обращения

Наличные деньги

Разменная монета

Бумажные деньги:

Казначейские билеты -выпускались государством, не имели вещественной стоимости, но были обязательны для приема во всех платежах и расчетах.Сегодня в большинстве стран бумажные деньги в связи с их свойством к обесцениванию заменяются кредитными деньгами (Кредитные деньги — это деньги, возникшие на основе развития кредитных отношений. Разливают наличные и безналичные кредитные деньги.).

Ассигнации

Кредитные деньги:

Векселя

Банкноты

Чеки

Безналичные деньги — деньги, которые существуют только в виде записей на расчетных, текущих, сберегательных и других счетах физических и юридических лиц. Компьютеризация банковского сектора привела к возникновению электронных денег и кредитных карточек.

Кредитные пластиковые карты

Платежные пластиковые карты

Электронные деньги — это деньги на электронных банковских счетах

Главную роль в установлении уровня цен играет количество денег в обращении. К этому сводится основное содержание количественной теории денег, согласно которой уровень цен в конечном счете определяется количеством денег в обращении, или уровень цен изменяется пропорционально изменению массы денег в обращении.

Количественная теория денег связывает между собой денежный и товарный рынки, устанавливая прямую связь между ростом денежной массы в обращении и ростом товарных цен. Все колебания уровня экономической активности сопровождаются изменениями в предложении денег. Наиболее известны два варианта количественной теории денег: трансакционный подход, или теория И. Фишера, и кембриджская версия, или теория кассовых остатков.

Теория денег американского экономиста Ирвинга Фишера (1867—1947) исходит из того, что поскольку деньги выполняют функцию средства обращения, то их количество, необходимое для обращения в экономике, определяется массой и ценой реализуемых благ. Теория базируется на макроэкономическом уравнении обмена: MV = PQ

где M — количестве денег в обращении; V — скорость обращения денежной единицы; Р — средневзвешенный уровень цен; Q — количество всех товаров и услуг.

Правая часть уравнения (товарная) показывает объем реализованных на рынке товаров. Левая часть уравнения (денежная) показывает количество денег, уплаченных при покупке товаров.

При этом предполагается, что V и Q постоянны, поскольку определяются долговременными факторами. Если количество денег в обращении в результате эмиссии увеличивается, то неизбежным следствием будет нарушение равновесия. В такой ситуации равновесие может быть восстановлено только путем роста цен.

Принцип классической дихотомии (нейтральности денег) – один из основополагающих принципов неоклассической теории денег утверждающий, что экономика распадается на два сектора – реальный и финансовый, которые подчиняются своим собственным закономерностям и не оказывают прямого влияния друг на друга. Реальный и финансовый сектора взаимосвязаны лишь через установление абсолютного уровня цен, который при этом не влияет на равновесие в реальном секторе экономики. Финансовый сектор не воздействует на формирование относительных цен и реальной ставки процента, которые устанавливаются в реальном секторе экономики. Принцип нейтральности денег подразумевает, что денежные агрегаты не оказывают влияния на реальные макроэкономические показатели – ВВП, занятость, инвестиции.

Считается, что нейтральность денег соблюдается в долгосрочном периоде, но не соответствует реальным рыночным процессам в краткосрочном и среднесрочном периодах.

Денежные агрегаты - виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности. Денежные агрегаты - показатели структуры денежной массы. Состав денежных агрегатов различен по странам. Чаще всего используются агрегаты: - МО - наличные деньги; - М1 - наличные деньги, чеки, вклады до востребования; - М2 - наличные деньги, чеки, вклады до востребования и небольшие срочные вклады; - МЗ - наличные деньги, чеки, вклады; - L - наличные деньги, чеки, вклады, ценные бумаги.

В международной статистике в объеме денежной массы, кроме наличных денег, учитываются также депозитные деньги.

МВФ рассчитывает общий для всех стран показатель М1 и более широкий показатель "квазиденьги" (срочные и сберегательные банковские счета и наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке).

22. Спрос на деньги и его факторы. Предложение денег и его факторы. Равновесие на денежном рынке. Изменение равновесия.

Для того чтобы понять, как устанавливается то или иное количество денег в обращении, необходимо рассмотреть, как функционирует денежный рынок. Мы будем использовать денежный агрегат M1, обозначив его как M.

Спрос на деньги – это то количество денег (наличность + бессрочные депозиты), которые люди желают иметь.

Для чего нужны людям деньги? Разумеется, для того, чтобы их тратить. Но они не тратят все деньги сразу, желая иметь определенный запас ликвидности, чтобы обеспечить себе свободу маневра в расходах. Кейнсианская теория предпочтения ликвидности объясняет, почему люди предпочитают хранить деньги, а не превращать их в финансовые активы (инвестировать). Кейнс выделял три мотива, побуждающие хранить деньги:

1. Трансакционный мотив (хранение денег для сделок, то есть для ежедневного финансирования текущих расходов).

2. Мотив предосторожности (сбережение денег на случай будущих непредвиденных расходов).

3. Спекулятивный мотив (сохранение денег в ожидании падения цен активов).

Величина спроса на деньги, сберегаемых для этих целей, зависит от двух основных факторов (при неизменном уровне цен): процентной ставки и уровня дохода (так как уровень цен – постоянен, то номинальная процентная ставка равна реальной, номинальный доход равен реальному). Этузависимость можно выразить в виде функции: QDm = f(i,Y).

· Люди, храня деньги, отказываются от возможного дохода в виде процента, процентная ставка, следовательно, является альтернативными издержками хранения денег, это ценовой фактор спроса на деньги: чем выше процентная ставка, тем меньше величина спроса на деньги;

· Чем больше доход, тем больше величина спроса на деньги при любом уровне процентной ставки. Это неценовой фактор спроса на деньги.

График спроса на деньги отображает связь между величиной спроса на деньги (QDm) и процентной ставкой (i): QDm = f(i).

График спроса на деньги (Dm) представлен на рисунке 10.8.

Кривая Dm – кривая спроса на деньги - показывает количество денег (M), которое люди хотят иметь при разных значениях процентной ставки (при данном уровне дохода). Если уровень дохода изменится, то кривая Dm сдвинется вправо в положение D1m (если уровень дохода вырастет, то вырастет и спрос на деньги) или влево в положение D2m (если уровень дохода сократится, то сократится спрос на деньги).

Предложение денег и регулирование денежной массы является важнейшей функцией государства. Деньги создаются и уничтожаются банковской системой, при этом органом, осуществляющим регулирование денежного предложения, является Центральный банк. Факторы, влияющие на предложение денег показаны на рис. 20.

Денежная база – эта та часть денежного предложения, которую непосредственно создает Центральный банк.

Резервы – сумма средств, внесенных на банковские счета и не выданных в качестве кредитов.

Депозиты – вклады экономических субъектов в коммерческие банки.

Таким образом, в формировании денежного предложения участвуют три субъекта: Центральный банк, система коммерческих банков и население.

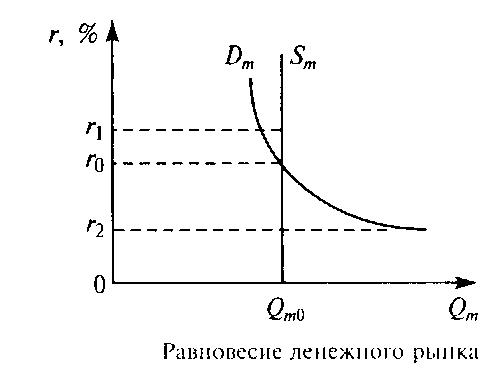

Равновесие на денежном рынке

Оптимальным состоянием для денежного рынка является равновесие между спросом на деньги и их предложением. Равновесие на денежном рынке устанавливается при равенстве спроса на деньги и их предложения, когда количество предлагаемых денежных средств равно количеству денег, которое хотят иметь домохозяйства и фирмы. Графически равновесие на денежном рынке достигается при пересечении кривых спроса на деньги Dm и их предложения Sm. Предположим, что правительство и центральный банк страны проводят политику неизменной денежной массы. График предложения денег Sm будет иметь вид вертикальной прямой.

Точка пересечения графиков спроса на деньги и денежного предложения определяет цену равновесия и равновесный объем.

Равновесие на денежном рынке складывается при процентной ставке r0 и массе денег Qm0.

Равновесная ставка процента — цена, уплачиваемая за использование заемных денег. При данном предложении денег, увеличение спроса на них повышает ставку ссудного процента. И наоборот, при неизменном спросе на деньги увеличение денежного предложения снижает ставку ссудного процента, а сокращение денежного предложения ее повышает.

Экономический механизм установления равновесия на денежном рынке объясняется с помощью кейнсианской теории предпочтения ликвидности. Если в условиях неизменной величины предложения денег спрос на наличные деньги увеличивается, люди, имеющие, как правило, порфтель финансовых активов, т.е. определенное сочетание денежных и неденежных финансовых активов (например, облигаций), испытывая нехватку наличных денег, начинают продавать облигации. Предложение облигаций на рынке облиигаций увеличивается и превышает спрос, поэтому цена облигаций падает, а цена облигации, как уже было доказано, находится в обратной зависимости со ставкой процента, следовательно, ставка процента растет.

Рост спроса на деньги привел к росту равновесной ставки процента, при этом предложение денег не изменилось и величина спроса на деньги вернулась к исходному уровню, поскольку при более высокой ставке процента (более высоких альтернативных издержках хранения наличных денег), люди будут сокращать свои запасы наличных денег, покупая облигации.

Рассмотрим теперь последствия изменения предложения денег для равновесия денежного рынка. Предположим, что центральный банк увеличил предложение денег, и кривая предложения денег сдвинулась вправо

Как видно из графика, результатом является восстановления равновесия денежного рынка за счет снижения ставки процента от R1 до R2. Объясним экономический механизм этого процесса, опять используя кейнсианскую теорию предпочтения ликвидности. При росте предложения денег у людей увеличивается количество наличных денег на руках, однако часть этих денег будет относительно излишней (ненужной для покупки товаров и услуг) и будет израсходована для покупки приносящих доход ценных бумаг (например, облигаций). На рынке облигаций повысится спрос на облигации, поскольку все их захотят купить. Рост спроса на облигации в условиях их неизменного предложения приведет к росту цены облигаций. А поскольку цена облигации находится в обратной зависимости со ставкой процента, то ставка процента упадет.

23. Банковская система и ее воздействие на предложение денег. Функции Центрального банка. Цели и инструменты денежно-кредитной политики.

Банковская система - это форма организации функционирования в стране специализированных кредитных учреждений, сложившихся исторически и закрепленная законодательно.

Современная модель банковской системы, как правило, состоит из двух уровней (рис. 1).

Первый уровень банковской системы представлен Центральным банком страны. Это - эмиссионный банк, особый орган государственного управления и экономической политики. Центральный банк является самостоятельной, но подконтрольный государству кредитной организацией, обеспечивающий осуществление денежно-кредитной политики и эффективное функционирование банковской системы страны. Кроме того, во многих странах, к первому уровню банковской системы часто относится то или иное ведомство по контролю над банками.

Второй уровень банковской системы состоит из следующих институтов 1. «Государственные» банки - кредитные учреждения с контрольным пакетом в акционерном капитале, принадлежащим государству (Центральному банку, Правительству, региональным властям). Эти кредитные институты осуществляют банковскую деятельность под более или менее жестким контролем государства, но обладают высокой гарантией надежности, а потому, пользуются высоким уровнем доверия. В России к таким банкам принадлежит Сбербанк, а также «Банк Москвы».

В зависимости от законодательства центральные банки наделяются следующими основными функциями:

эмиссия банкнот;

проведение денежно-кредитной политики;

осуществление централизованных расчетов в банковской системе;

рефинансирование кредитно-банковских институтов (в том числе с помощью установки ставки рефинансирования, ломбардной ставки и т. п.);

управление официальными золотовалютными резервами;

проведение валютной политики;

регулирование деятельности кредитных институтов;

функции финансового агента правительства;

устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы Российской Федерации;

устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к национальной валюте;

принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации и организует составление платежного баланса Российской Федерации;

проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации в целом и по регионам, прежде всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, публикует соответствующие материалы и статистические данные.

Совокупность мероприятий денежной политики (регулирует изменение денежной массы) и кредитной политики (нацелена на регулирование объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей рынка ссудных капиталов) получила название денежно-кредитной политики государства.

Цели кредитно–денежной политики:

1) устойчивые темпы роста национального производства;

2) стабильные цены;

3) высокий уровень занятости населения;

4) равновесие платежного баланса.

Основными общими инструментами кредитно–денежной политики являются:

1) изменение нормы обязательного резервирования;

2) изменение учетной ставки (ставки рефинансирования);

3) операции на открытом рынке.

Имеющиеся в распоряжении ЦБ инструменты различаются:

1. По непосредственным объектам воздействия. В зависимости от конкретных целей денежно-кредитная политика направлена либо на стимулирование кредитной эмиссии (кредитная экспансия), либо на ее ограничение (кредитная рестрикция). Кредитная экспансия проводится для увеличения занятости и подъема производства, а кредитная рестрикция, чтобы предотвратить «перегрев» экономики или чтобы понизить темпы инфляции.

2. По форме инструменты денежно-кредитной политики разделяются на прямые (административные), которые имеют вид директив, предписаний, инструкций, исходящих от ЦБ и рыночные (косвенные), под которыми подразумеваются способы воздействия ЦБ на денежно-кредитную сферу посредством формирования определенных условий на денежном рынке.

3. По характеру параметров инструменты денежно-кредитного регулирования делят на количественные, с помощью которых оказывается влияние на состояние кредитных возможностей коммерческих банков, и качественные, которые представляют собой вариант прямого регулирования стоимости банковских кредитов.

4. По срокам воздействия инструменты денежно-кредитной политики разделяются на долгосрочные и краткосрочные. Под долгосрочными (конечными) целями подразумеваются те задачи, реализация которых может осуществляться от года до нескольких десятилетий (например, финансовая стабилизация, экономический рост). К краткосрочным относятся инструменты воздействия, с помощью которых достигаются промежуточные цели денежно-кредитной политики (например, преодоление финансового кризиса в стране).

24. Кривая Филлипса. Монетаристсая интерпретация кривой Филлипса. Гипотеза рациональных ожиданий.

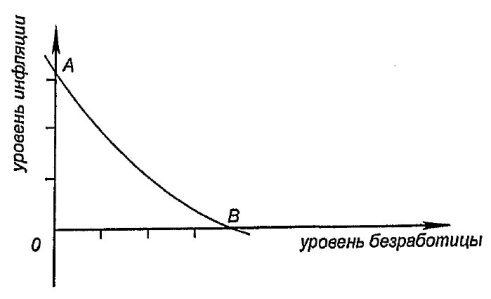

Кривая Филлипса (Phillips curve) – это кривая на графике, показывающая взаимозависимость между безработицей и инфляцией.

В краткосрочном периоде между уровнем инфляции и уровнем безработицы существует обратная зависимость: увеличение занятости, приводит к инфляции, так как при дефиците ресурсов начинается их "переманивание" путем повышения ставок заработной платы и цен на инвестиционные товары. Экономический спад вызывает сокращение занятости и совокупного спроса, что приводит к дезинфляции или даже к дефляции.

Кривая Филлипса показывает взаимозависимость между безработицей и инфляцией в краткосрочном периоде. На графике в точке, где кривая Филлипса пересекает ось абсцисс, ожидаемая инфляция всегда равна нулю. Данная обратная зависимость уровня инфляции и уровня безработицы объясняется тем фактом, что довольно высокий уровень безработицы принуждает, ищущих работу, соглашаться на более мизерную заработную плату, что всегда сдерживает рост цен.

Однако монетаристы утверждают, в долгосрочном плане не существует обратной зависимости между темпом инфляции и уровнем безработицы. А это значит, что невозможно, управляя совокупным спросом с помощью инструментов бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, сократить безработицу, допустив некоторое ускорение инфляции. Результатом такой политики, по их мнению, будет лишь ускорение инфляции, сократить же безработицу не удастся, так как безработица в долгосрочном плане тяготеет к естественному уровню (который, как известно, определяется особенностями рынка труда).

Если государство начнет проводить политику стимулирования совокупного спроса (в целях сокращения безработицы), это приведет только к росту уровня цен. Безработица же останется на своем естественном уровне (u*), который не зависит от политики государства. В соответствии с трактовкой монетаристов естественный уровень безработицы – это такой ее уровень, при котором инфляция не ускоряется и не замедляется, то есть это уровень, к которому тяготеет безработица в долгосрочном плане.

Впрочем, монетаристы полагают, что государство может и должно, используя находящиеся в его власти рычаги (см. лекция 8), содействовать снижению естественного уровня безработицы, что сдвинет долгосрочную кривую Филлипса влево (соответственно долгосрочная кривая совокупного предложения сдвинется вправо).

Для объяснения взаимодействия краткосрочных и долгосрочной кривых Филлипса монетаристы используют идею адаптивных (инфляционных) ожиданий: ожидания будущего темпа инфляции основываются на инфляционном опыте недавнего прошлого. В результате инфляция сама себя подпитывает.

Теория адаптивных ожиданий предполагает, что в кратко срочном плане может существовать альтернативность инфляции и безработицы, но в долгосрочном плане такой альтернативности нет. Всякая попытка снизить уровень безработицы ниже естественного уровня приводит в движение силы, которые дестабилизируют кривую Филлипса и сдвигают ее вправо (рис. 3). Следовательно, как мы видим из рисунка, концепция адаптивных ожиданий вводит различия между «краткосрочной» и «долгосроч-1 ной» кривой Филлипса: когда действительный уровень инфляции выше, чем ожидаемый, уровень безработицы упадет.

В соответствии с теорией адаптивных ожиданий любой данный уровень инфляции сочетается в долгосрочном плане с естественным уровнем безработицы.

25. Экономический рост: понятие, показатели, источники, факторы, типы. Кейнсианская и неоклассическая трактовки.

Экономический рост — увеличение потенциального ВВП, или выпуска, страны; главный источник долгосрочного повышения уровня жизни людей.

Экономический рост измеряется двумя способами:

а) годовыми темпами роста ВВП;

б) годовыми темпами роста ВВП на душу населения.

Более предпочтительным является второй способ. В качестве основных показателей измерения экономического роста используются:

а) коэффициент роста — отношение показателя изучаемого периода к показателю базисного периода;

б) темп роста — коэффициент роста, умноженный на 100%;

в) темп прироста — темп роста минус 100 %. Выделяют два типа экономического роста:

а) экстенсивный;

б) интенсивный.

Экстенсивный тип осуществляется посредством использования дополнительных ресурсов, не изменяя при этом среднюю производительность труда. Экстенсивный тип экономического роста предполагает увеличение применения факторов производства на прежней технической основе (рост численности работников, нарастание инвестиций, потребляемого сырья, стабильную структуру производства и т. п.).

Интенсивный тип связан с использованием более производительных факторов производства и технологии, т. е. происходит не за счет увеличения объемов затрат ресурсов, а посредством повышения их эффективности. Интенсивный тип экономического роста означает качественное совершенствование факторов производства, более эффективное их использование, внедрение достижений науки, техники, технологии, повышение качества труда, продукции и производства и т. п.

Процесс экономического роста включает в себя взаимодействие его факторов. В макроэкономике выделяют три группы факторов экономического роста:

а) факторы предложения (наличие людских ресурсов, природных ресурсов, основного капитала, уровень технологии);

б) факторы спроса (уровень цен, потребительские расходы, инвестиционные расходы, государственные расходы, чистый объем экспорта);

в) факторы распределения (рациональность и полнота вовлечения ресурсов в процесс производства, эффективность использования вовлекаемых в экономический оборот ресурсов).

Решающее значение в экономическом росте имеют факторы предложения. Общее представление о взаимодействии названных трех групп факторов экономического роста иллюстрирует кривая производственных возможностей.

Она отражает совмещение разновидностей производства различных благ, которые могут быть выпущены при данном количестве и качестве людских, природных ресурсов, основного капитала и существующей технологии.

Неоклассические модели

Основными характеристиками неоклассических моделей экономического роста являются:

предположение о функционировании экономики в условиях совершенной конкуренции, обеспечивающей гибкую систему цен и равенство цен факторов производства их предельной производительности;

отсутствие функции совокупного спроса, поскольку гибкая система цен постоянно приравнивает объем совокупного спроса к объему совокупного предложения;

отсутствие функции инвестиций, так как при равновесии на рынке благ I = S;

представление технологии в виде производственной функции с взаимозаменяемыми факторами производства и постоянным эффектом масштаба.

В кейнсианской модели, как мы уже знаем, важное место отводится сбережениям и инвестициям. В связи с этим главная роль в ней отводится инвестированию нового капитала, т.е. накоплению капитала как источника инвестиций для наращивания производственных мощностей. Величины инвестиций и сбережений могут не совпадать, хотя в процессе общественного производства между ними постепенно устанавливается равенство. Функцию выравнивания инвестиций и сбережений берут на себя незапланированные инвестиции, которые возникают из-за несовпадения запланированных и фактических инвестиций. Фактические инвестиции включают в себя запланированные и незапланированные инвестиции. Последние находят свое выражение в товарно-материальных запасах, которые либо увеличиваются, либо сокращаются в зависимости от конкретной экономической ситуации и тем самым поддерживают баланс между сбережениями и инвестициями.

26. Внешняя торговля и её роль. Специализация и сравнительные преимущества.

27. Международная торговая политика. Торговые барьеры и протекционизм.

28. Платежный баланс страны.

29. Международные системы валютных курсов. Номинальный и реальный валютные курсы.

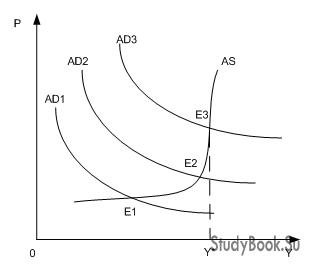

7.Макроэкономическое равновесие в модели AD – AS.

Графически макроэконоимческое равновесие будет означать совмещение на одном рисунке кривых AD и AS.Кривая AD может пересечь AS в трех участках. Рассмотрены 3 варианта экономического равновесия, то есть состояния, когда весь прооизведенный национальный продукт полностью реализован (национальный доход равен совокупным расходам). Равновесный уровень реального ВВП – такой уровень, при котором объем произведенной продукции равен совокупному спросу на нее.

E1 – равновесие при неполной занятости, без повышения уровня полных цен (без инфляции).

Е2 – равновесие при небольшом повышении уровня цен и состоянии близком к полной занятости.

Е3 – равновесие в условия полной занятости Y*, но с инфляцией.

Приспособление экономики в случаях отклонения от различных состояний в Е1, Е2, Е3, будет происходить по-разному. В экстримальном кейнсианском случае, когда цены и заработная плата жесткие, возвращение к Е1 будет происходить за счет колебания объема реального ВВП. Фирмы будут сокращать или расширять производство при неизменном уровне цен в стране. В нормальном кейнсианском случае, отклонение от Е2 будет сопровождаться приспособлением экономики путем изменения уровня цен и объемов выпуска. В классическом случае, при отклонение от Е3 возвращение к равновесному состоянию происходит только за счет изменения гибких цен и заработной платы без изменений в объеме реального выпуска, так как экономика уже находится на уровне потенциального ВВП.

Вывод: В случае жестких цен реальный объем ВВП определяется колебанием совокупного спроса, так как цены и заработная плата не гибкие. Напротив, в случае гибкости ценового механизма, реальный ВВП определяется объемом совокупного предложения.

8.Классическая и кейнсианская теория занятости.

Макроэкономическая модель “AD - AS” лежит в основе кейнсианской и классической экономических теорий. Сопоставление соответствующих интерпретаций совокупного спроса и совокупного предложения выявляет различия в методологических подходах теорий и их выводах.

Классический вариант модели “AD - AS” основывается на законе Сэя. Закон Сэя:

Сам процесс производства товаров создает доход, в точности равный стоимости произведенных товаров, таким образом “предложение порождает свой собственный спрос”, или спрос не может оказаться недостаточным при любом выпуске.

Классический вариант AD/AS предполагает:

Абсолютную эластичность заработной платы и цен.

Решающую роль совокупного предложения в экономическом росте.

Наличие чисто конкурентного рынка и способность рыночного механизма к сбалансированию AS и AD на уровне полной занятости.

Стремление совокупного предложения к совпадению с потенциально возможным выпуском в экономике (поэтому кривая AS иллюстрируется вертикальной линией, отражая изменение уровня цен и постоянство объема производства).

Кейнс подверг критике закон Сэя и классическое положение об абсолютной гибкости ставок заработной платы и цен. В теории Кейнса движущей силой экономического роста выступает эффективный спрос (AD), т.к. в краткосрочном периоде совокупное предложение (AS) - величина заданная и во многом ориентируется на AD.

Совокупный спрос включает потребительские расходы (С), чистые инвестиционные расходы (In), государственные расходы (G) и чистый экспорт (Xn). Формирование AD в большой степени определяется государственными расходами и государственным стимулированием частных инвестиций путем изменения процентных ставок. Из кейнсианской теории следует, что участие государства в рыночной экономике объективно обусловлено.

Инструментарий упрощенной кейнсианской модели составляют: потребительские расходы, инвестиционные расходы, мультипликатор, зависимость между располагаемым доходом и потребительскими расходами

9.Экономический цикл и его фазы .Потенциальный и фактический ввп

Экономический цикл представляет собой периодически повторяющиеся и слудующие друг за другом подъемы и спады экономической активности на фоне общей тенденции экономического роста.

Потенциальный ВВП – Это максимальный объем реального ВВп который экономика способна производить за определенный период времени при полном и эффективном использовании всех доступных и имеющихся технологий.

Фактический ВВП это объем реального ВВП создаваемый в экономике за определенный период.

10.Безработица и ее формы. Закон Оукена.

Под безработицей понимается недоиспользование труда. Безработным считаются люди входящие в состав совокупной рабочей силы но не имеющие работы. Уровень безработицы = (безработные/раб сила)*100%

Формы безработицы: 1) Фикционная безработица 2) Структурная безработица 3) Циклическая безработица

Закон оукена выразил взаимосвязь между уровнем циклической безработицы и отставанием ВВП.

Y-Y*/Y*)*100%=-Beta(u-u*);

11.Инфляция и ее виды.

Инфляцией называется повышение уровня цен в экономике продолжающееся в течение некоторого периода времени.

Темп инфляции показывает рост уровня цен за год и рассчитывается с помощью индексов цен.

Бывает ползучая инфляция и гиперинфляция.

12.Инфляция спроса и инфляция издержек.

Инфляция спроса возникает в результате роста совокупного спроса по достижении уровня реального ВВП.

Инфляция издержек возникает в результате роста цен на ресурсы.

Номинальный доход – это количество денег которые получают домашние хозяйства

Реальный доход – это количество товаров и услуг которые можно купить на эти деньги(рассчитывается как номинальный доход деленный на уровень цен).

13.Стабилизационная политика и ее методы.

Стабилизационная политика представляет собой управление совокупным спросом в экономике при помощи инструментов бюджетно-налоговой и денежно – кредитной политики с целью смягчения или даже устранения колебаний уровня экономической активности фактического ВВп и занятости, связанных с экономическим (деловым) циклом. Главная цель стабилизационной политики состоит в точной настройке совокупного спроса для того,чтобы не допустить 1) недостаточности совокупного спроса. 2) избыточности совокупного спроса по сравнению с потенциальным ВВП.

14.Простая кейнсианская модель. Планируемые совокупные расходы.

Равновесие товарного рынка обеспечивается соотношением совокупного спроса на товары и услуги (AD - aggregate demand) и совокупного предложения товаров и услуг (AS – aggregate supply).

Существует два подхода к объяснению равновесия товарного рынка: классическая и кейнсианская. Классическая модель объясняет равновесие в долгосрочном периоде и доказывает, что оно устанавливается на уровне полной занятости ресурсов, поэтому равновесной величиной выпуска (при котором совокупный спрос равен совокупному предложению) всегда будет величина потенциального выпуска Y*, которому согласно закону Сэя будет соответствовать равная ему (адекватная) величина совокупного спроса (совокупных расходов). Эта модель исследует экономику со стороны совокупного предложения.

Планируемые совокупные расходы. Лекция 13 пункт 1.

16.Сбережения и инвестиции.

Только при равновесном уровне выпуска уровень сбережений равен уровню чистых планируемых инвестиций поскольку лишь в состоянии равновесия величина незапланированных товарных запасов равна нулю.

Фактические инвестиции = чистые планируемые инвестиции + незапланированная инвестиция.

Следовательно если планируемые инвестиции и сбережения находятся на одинаковом уровне экономика находится в состоянии равновесия.

17.Государственный бюджет доходы и расходы.

Государственный бюджет это смета государственных доходов и расходов за год. Главным источником доходов являются налоги. Расходы гос бюджета состоят из двух частей 1) Государственные закупки товаров и услуг 2) Государственные трансферные платежи.

18.Пропорциональная прогрессивная и регрессивная налоговые системы.

Существует несколько систем налогообложения пропорциональная прогрессивная и регрессивная.

При пропорциональной имеется единая налоговая ставка. При регрессивной имеется минимум две ставки базовая и предельная. Что касается ставки налогообложения t то ее связь с общей суммой собираемых налогов Т не так однозначна как может показаться. Эту связь показывает кривая Лаффера при росте ставки налогообложения от 0 до Т0 общая сумма налогов растет если рост ставки продолжится то сумма налогов начнет уменьшаться пока не достигнет нулевого значения при ставке 100%.

19.Заебался…. далее сами…