- •1. Язык и его свойства

- •2. Язык ― знаковая система

- •3. Функции языка

- •4. Характеристика понятия «культура речи»

- •1. Язык и общество

- •2. Современный русский литературный язык.

- •3. Основные признаки литературного языка

- •4. Устная и письменная формы литературного языка

- •5. Территориальные диалекты

- •6. Просторечие

- •7. Жаргоны

- •1. Понятие нормы

- •2. Динамичность развития языка и изменчивость норм

- •3. Типы норм

- •4. Типы нормативных словарей и принципы работы с ними

- •1. Понятие функционального стиля

- •2. Научный стиль речи

- •3. Подстили, их разновидности и жанры научного стиля речи

- •4. Официально-деловой стиль речи

- •6. Публицистический стиль

- •7. Подстили и жанры публицистики

- •1. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи

- •2. Требования к оформлению реквизитов документов

- •3. Типы документов

- •4. Структура и содержание служебных документов

- •5. Структура и содержание официальных писем

- •1. Основные единицы речевого общения

- •2. Организация вербального взаимодействия

- •3. Эффективность речевой коммуникации

- •4. Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов

- •5. Невербальные средства общения

- •6. Качества речи и способы их достижения

- •1. Понятие об ораторском искусстве.

- •2. Виды современной ораторской речи

- •3. Оратор и его аудитория

- •4. Подготовка речи: выбор темы, цель речи

- •5. Основные приемы поиска материала

- •6. Начало, завершение и развертывание речи

- •7. Способы словесного оформления публичного выступления

- •8. Логические и интонационно-методические закономерности речи

1. Язык и общество

Язык как основное средство человеческого общения существует только в обществе людей. Связь языка и общества двусторонняя: нет языка вне общества и нет общества без языка. В период возникновения и развития человеческого общества язык способствовал осуществлению совместной деятельности людей, их сплочению, передаче опыта от одного поколения другому.

Таким образом, язык – это прежде всего социальное явление, поэтому он не может не испытывать влияния социальных факторов. Все изменения общественной структуры в конечном счете отражаются в языке. Любое общество неоднородно по своему составу: люди различаются по своему социальному положению, по уровню образования, по месту жительства, по возрасту, полу и т. д. Все, конечно, замечают различия, существующие в речи городских и сельских жителей, людей с высшим образованием и малограмотных людей и т. д. Но этим социальная дифференциация языка не ограничивается. Все знают, что в речи людей, имеющих одну профессию, встречаются слова, непонятные «непосвященным», – это профессиональный жаргон. А в некоторых случаях различия в языке людей зависят еще и от их пола.

Например, в языке индейцев яна (Северная Калифорния) мужчины называют какой-либо предмет одним словом, а женщины – другим. В Японии речь девушек гораздо более богата и разнообразна, чем речь юношей, потому что это является необходимым требованием к образованию девушки при подготовке ее к семейной жизни.

Наука, изучающая социальное расслоение языка, называется социолингвистикой. В рамках этой науки исследуются языковая вариативность, ее причины и роль в процессе развития языка. Социолингвисты установили, что социальный статус человека во многом зависит от того, насколько в его речи соблюдаются нормы, свойственные людям соответствующего круга.

Установлено, например, что в Англии женщины в большей степени, чем мужчины, обращают внимание на социальную значимость языковых характеристик. Это объясняется тем, что социальная позиция женщин в обществе менее стабильна, они должны заботиться о поддержании своего статуса. Статус мужчин определяется преимущественно тем, что они делают, а статус женщины – тем, какое они производят впечатление.

Вывод ясен: чтобы производить хорошее впечатление, добиться успеха в делах, необходимо знать особенности функционирования языка в обществе, а также нормы, свойственные каждой разновидности языка.

2. Современный русский литературный язык.

Язык данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт, отличающих его от других языков, называется общенародным, или национальным, языком. Говоря о национальном языке, мы имеем в виду русский, английский, немецкий, французский и др.

Современным является язык, который мы понимаем без словаря и которым пользуемся в общении. Эти два аспекта использования языка не совпадают.

Принято считать, что без «переводчика» (словаря, справочника, комментатора) мы понимаем язык начиная с произведений А. С. Пушкина, однако многие выражения, употребляемые великим поэтом и другими писателями и мыслителями XIX и начала XX века, современный человек не употребит, а некоторые и не поймет; кроме того, тексты XIX века мы читаем в современной орфографии, а не в той, которая действовала во время их написания. Тем не менее большинство предложений из произведения русской классической литературы этого времени соответствуют нормам современного русского языка и могут быть использованы как иллюстративный материал.

Если понимать термин «современный язык» как язык, который мы понимаем и употребляем, то современным надо признать язык начиная со второй половины ХХ века. Но и в этот исторический период в языке, особенно в его лексике, произошли значительные изменения: появилось множество неологизмов, многие слова перешли в пассивный словарный запас (см. раздел лексикологии).

Таким образом, термин «современный язык» понимается в двух значениях:

1) язык, понимаемый нами без словаря, – это язык от Пушкина;

2) язык, употребляемый нами, – это язык начиная с середины 20 века.

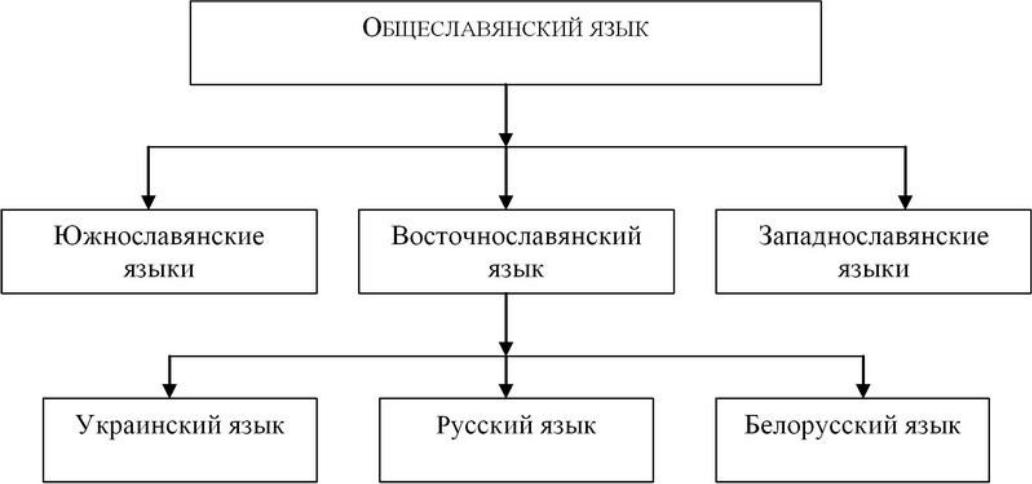

Русский

язык – это язык русской народности и

русской нации. Он принадлежит к группе

восточнославянских языков и выделился

в XIV – XV веках вместе с украинским и

белорусским языком из общего языка-предка

– древнерусского (восточнославянского)

языка.

Любой национальный

язык не является единым по своему

составу, так как им пользуются люди,

различающиеся по своему социальному

положению, роду занятий, уровню культуры

и т. д., и, кроме того, пользуются в разных

ситуациях (деловая беседа, лекция и т.

д.). Эти различия находят отражение в

разновидностях общенародного языка. В

каждом национальном языке выделяются

следующие основные разновидности:

литературный язык, территориальные

диалекты, просторечие, жаргоны.