- •Методы исследований экономических явлений.

- •Номинальный и реальный ввп. Индексы цен. Дефлятор ввп.

- •Национальное богатство и его структура

- •Сущность денег и функции денег.

- •Денежно-кредитная система, её структура. Денежно-кредитная система рб

- •Понятие финансов и их функции. Финансовая система и ее структура. Государственные и частные финансы.

- •Госбюджет и его функции. Расходы и доходы государственного бюджета.

- •Инфляция, причины, измерение, формы.

- •Инфляция спроса и инфляция предложения. Социально-экономические последствия ифляции. Инфляция в рб

Виды экономических наук. Место и роль экон. теории в системе экон наук. Разделы экон.наук.

В любом хозяйстве решается множество вопросов: какие блага производить, из каких ресурсов, с помощью какой технологии, как распределять полученные блага между участниками хозяйства. Причем в каждом хозяйстве решаться эти вопросы могут по-разному — в зависимости от тех или иных условий.

Экономическая теория занимается объяснением принципов, согласно которым может быть организовано производство и распределение благ в хозяйствах различных обществ.

Вообще говоря, экономическая теория должна объяснить ВСЁ, что происходит в хозяйстве. Экономика любой страны есть многоуровневый, многосторонний организм, а значит нельзя изучить все ее стороны одной науке. Существует несколько экономических наук, каждая из которых изучает свой аспект.

Экономические науки - это комплекс наук, в функции и задачи которых входят познание объективных закономерностей экономического строя общества в процессе его исторического развития, статистическая обработка и теоретическая систематизация сведений об экономической жизни, выработка практических рекомендаций.

Классификация экономических наук ведется по нескольким критериям, но наиболее распространенными из них являются: 1) степень общности охвата объекта исследования и 2) характер отношения к практике.

Разделы: микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика.

Предмет и функции экономической теории. Экономические категории и экономические законы.

Экономическая теория занимается такими вопросами, как организация и регулирование экономики, ценообразование и денежные доходы, безработица, инфляция бедность и неравенство, военные расходы и загрязнение окружающей среды. Человеческие потребности во благах практически безграничны, а ресурсы для их создания ограничены, поэтому в центре внимания экономистов поиск путей эффективного использования, ограниченных ресурсов в производстве, материальных благ для максимального удовлетворения потребностей людей. Функции экономической теории:

1. Познавательная то есть изучение и объяснение экономики общества и предъявления полученных знаний в теоретическом виде.

2. Методологическая то есть экономическая теория служит теоретической и методологической базой для всей системы экономических наук.

3. Образовательная то есть имея экономические знания люди чувствуют себя увереннее и могут правильно принимать точные и хозяйственные решения в различных жизненных ситуациях .

4. Практическая есть разработка конкретных принципов и способов рационального хозяйства.

Сущность экономического закона заключается в выражении существенной связи способа производства, то есть конкретизация сущности закона непосредственно связана с раскрытием существа этой связи, которая является преимущественно каузальной , причинно-следственной связью, одна сторона которой обуславливает другую .

По своему содержанию экономический закон носит диалектический характер. Элементами содержания закона выступают:

1. стороны причинно-следственной связи;

2. сам процесс взаимодействия между данными сторонами;

3. формы взаимодействия между ними;

4. результат этого взаимодействия.

Усложнение экономической жизни и переплетение хозяйственных связей, увеличение воздействующих факторов приводят к тому, что традиционные экономические законы модифицируются и нейтрализуются, проявляясь как тенденции развития данного периода или конкретной исторической эпохи.

В обществе действует система экономических законов. Они взаимосвязаны между собой. Различают следующие экономические законы:

1. Всеобщие законы - действующие на всех ступенях развития человеческого общества, во всех общественно-экономических формациях:

i. Законы возвышающихся потребностей;

ii. Законы общественного разделения труда;

iii. Законы повышения производительности труда и др.

2. Общие Экономические законы - действуют при наличии общих социально-экономических условий (товарно-денежные отношения):

i. Законы стоимости;

ii. Законы спроса и предложения;

iii. Законы денежного обращения и. др.

Экономическая категория - это логическое понятие, отражающее в абстрактном виде наиболее существенные стороны экономических явлений, процессов, механизмов.

(собственность, госкредит и т.д.)

Экономическая теория и экономическая политика. Позитивная и нормативная экономическая теория.

Экономическая политика занимается нахождением вариантов решения эк. проблем и приведением в действие их механизмов. Осуществление задач эк. политики приводит к изменению эк. системы, ее совершенств., что развивает ЭТ. Цели ЭП: обеспеч. высоких темпов эк. развития; занятость насления; стабильность цен.

Экономическая теория может быть позитивной или нормативной — в зависимости от вопросов, на которые она отвечает. Позитивная экономическая теория изучает реальное состояние хозяйства и то, как это состояние может изменяться в результате тех или иных событий. Позитивная теория строится на изучении причинно-следственных связей и рассуждает по принципу “если — то”. Например, “если увеличится цена молока, люди станут меньше его покупать, “если фирма будет получать большую прибыль, она может расширить производство* и так далее. При этом позитивная теория не оценивает все эти события с точки зрения “хорошо” или “плохо” и подходит к ним беспристрастно. Нормативная экономическая теория отвечает на вопрос, как должно быть устроено хозяйство, и оценивает все события с точки зрения “хорошо” или “плохо”. Нормативная теория строится на одном или нескольких главных утверждениях (например, “все люди должны быть равны”), из которых потом выводится устройство всего хозяйства (например, “собственность должна принадлежать всем поровну”, “все должны работать одинаковое время и получать одинаковую зарплату” и т. д.).

Нормативная теория любое событие может оценивать (говорить, хорошо это или плохо) с точки зрения соответствия этому “идеальному” состоянию. Например, “повышение цены молока — это плохо, так как люди должны иметь возможность покупать дешевое молоко” или “расширение производства — это хорошо, так как больше людей получат работу”.

Таким образом, позитивная теория изучает то, что ЕСТЬ, а нормативная теория — то, что ДОЛЖНО БЫТЬ.

Методы исследований экономических явлений.

Исследуя хозяйственные процессы, экономическая теория принимает ряд общественных методов познания, то есть таким методам, которые используют естественные науки. Наблюдение и сбор фактов (то есть восприятие экономических процессов в их реальном виде и сбор фактов происходящих в действительности). Например, можно определить, как изменились товарные цены, за тот или иной период.

Эксперимент – то есть проведение искусственного научного опыта, когда изучаемый объект становится в специально созданные и контролируемые условия. Например проверка эффективности новой системы оплаты труда в рамках определённой группы работников.

Анализ и синтез. Анализ – это изучение объекта по частям. Анализ показателя себестоимости по элементам затрат и так далее.

Синтез. Это изучение объекта в целом. Например определение показателя себестоимости продукции: как сумму всех затрат. Экономическая теория делится на микроэкономику (фирма, цена, рынок) и макроэкономику (экономика страны, мира).

Индукция и дедукция – это два противоположных но тесно связанных способа рассуждения. Индукция т.е. обобщение это движение мысли от отдельных фактов к общему выводу. Например, увеличение цен на хлеб, молоко и так далее. Рост дороговизна в стране (инфляция).

Дедукция – это рассуждение в обратном направлении от общего положения к частным выводам. Например по растущей стоимости жизни можно вывести отдельные показатели повышения потребительских цен по каждому виду продовольствия.

5. Графический – он основан на использовании различных чертежей и рисунков, благодаря им обеспечивается компактность и наглядность в изложении теоретического материала.

Потребности как предпосылка производства. Классификация потребностей…

Производство прямо влияет на потребности по нескольким направлениям.

Во-первых, оно создает конкретные блага и тем самым способствует удовлетворению определенных человеческих запросов. Удовлетворение этих нужд и уже потребляемая полезная вещь, в свою очередь, ведут к появлению новых запросов. Во-вторых, ускорение научно-технического прогресса коренным образом обновляет предметный мир и уклад жизни, порождает качественно новые потребности.

В-третьих, производство во многом влияет на способы применения полезных вещей, а тем самым формирует определенную бытовую культуру.

В свою очередь, экономические потребности оказывают обратное воздействие на производство.Во-первых, потребности являются внутренней побудительной причиной и конкретным ориентиром созидательной деятельности.Во-вторых, запросам людей присуще свойство быстро изменяться в количественном и качественном отношениях. В силу этого экономические потребности часто обгоняют производство.В-третьих, ведущая роль потребностей ярко проявляется в том, что они вызывают движение хозяйственной деятельности — от низшей ступени ко все более высоким.

Всю историю экономики мы можем в определенном смысле рассматривать как историю формирования все более высокого уровня потребностей. Современная цивилизация (нынешняя ступень развития материальной и духовной культуры общества) знает несколько уровней потребностей:

физиологические нужды (в пище, воде, одежде, жилье, воспроизводстве рода); потребности в безопасности (защите от внешних врагов и преступников, помощи при болезни, защите от нищеты);

необходимость в социальных контактах (общении с людьми, имеющими те же интересы; в дружбе и любви);

потребности в уважении (признании со стороны других людей, самоуважении, в приобретении определенного общественного положения);

потребность в саморазвитии (в совершенствовании всех возможностей и способностей человека).

Некоторые ученые утверждают без всяких оговорок, что потребности людей все время растут безгранично. Однако на деле повышение потребностей не состоит в простом пропорциональном росте всех их видов.

ЗАКОН ВОЗВЫШЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ - общесоциологический и социально-экономический закон, выражающий противоречие между производством и потребностями, разрешение которого ведет к снятию старых потребностей и появлению качественно новых, более высоких запросов людей. З. в. п. определяет одну из существенных сторон процесса человеческой цивилизации. И с теоретической, и с практической точек зрения несомненный интерес представляет вопрос, каковы варианты соотношения между потребностями, потреблением и производством в сегодняшней мировой экономике.

Экономические ресурсы, их классификация их характеристики..

Фа́кторы произво́дства — ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг. Традиционно подразделяются на составляющие:

трудовые ресурсы, или труд;

инвестиционные ресурсы, или капитал;

природные ресурсы, или земля;

сырьевые ресурсы;

предпринимательский талант, или предпринимательские способности;

информация; специфической формой информации является технология;

знания, или управленческие способности.

Труд представляет собой целесообразную деятельность человека по созданию экономических благ, проявление совокупности умственных и физических способностей человека.

Капитал включает в себя совокупность созданных прошлым трудом человека благ. К факторам производства относится не весь капитал, а только реальный капитал — здания, сооружения, станки, машины и оборудование, инструменты и проч. — то есть все то, что используется для производства и транспортировки товаров и услуг.

Земля как фактор производства охватывает все сельскохозяйственные угодья и городские земли, которые отведены под жилищную или промышленную застройку, а также совокупность природных условий, необходимых для производства товаров и услуг.

Предпринимательский талант предполагает особые способности человека, заключающиеся в его умении:

Одним из ключевых экономических ресурсов на современном этапе развития общества является информация.

В условиях рыночной экономики все перечисленные выше экономические ресурсы свободно покупаются и продаются и приносят своим владельцам особый доход:

рента (земля);

процент (капитал);

заработная плата труда (управленческие способности);

прибыль (предпринимательская способность).

Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ оборотного капитала. Аммортизация.

Каждое предприятие располагает определенными средствами в материальной и денежной формах. В условиях рыночной экономики средства предприятия представляют собой капитал.

Источники стартового капитала и пополнения средств фирмы могут быть как собственные (внутренние), так и заемные (внешние).

Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в момент учреждения предприятия, когда образуется уставный капитал, необходимый для начала деятельности фирмы.

Рассмотрим воспроизводственный процесс во времени с точки зрения смены функциональных форм промышленного капитала, проходящего следующие стадии:

1. На рынке денежный капитал расходуется на приобретение факторов производства, имеющих форму товара, и превращается в производительный: его функции - подготовка условий для производства: Д - Т (СП и РС).

2. В процессе производства производительный капитал превращается в товарный и выполняет функцию создания добавочной (прибавочной) стоимости: П...Т1.

3. Добавочная стоимость, заключенная в товаре, поступит к предпринимателю после его реализации на рынке. На этой стадии товарный капитал вновь превращается в денежный. Функция товарного капитала - реализация добавочной (прибавочной) стоимости: Т1-Д1, или Д+д.

Последовательное превращение капитала из одной формы в другую называется его кругооборотом.

Кругооборот капитала, взятый не как отдельный акт, а как непрерывно повторяющийся процесс возобновления движения всего авансированного капитала, есть оборот капитала.

По способу перенесения стоимости на новый продукт капитал делится на основной и оборотный. Основной капитал - это та часть производительного капитала (здания, сооружения, машины и другие средства труда), которая целиком

участвует в производстве и переносит свою стоимость на вновь создаваемый продукт по частям в течении многих кругооборотов.

Оборотный капитал - это та часть производительного капитала (прежде всего предметы труда и рабочая сила), которая, целиком участвуя в производстве, переносит всю свою стоимость на вновь создаваемый продукт сразу, за один кругооборот.

В процессе использования основной капитал подвергается физическому и моральному износу. Физический износ - процесс утраты элементами основного капитала своей потребительной стоимости. Моральный износ означает утрату основным капиталом части своей стоимости в результате снижения стоимости средств труда или в следствии появления более производительной техники аналогичного назначения.Амортизация – возмещение стоимости износа.

Экономические блага. Классификация и характеристика.

Благо - это средство для удовлетворения потребностей. Одни из них имеются в почти неограниченных масштабах (например, воздух), другие - в ограниченном размере. Последние называются экономическими благами. Они состоят из вещей и услуг.

Блага можно подразделить на следующие разделы:

1. Долговременные блага - обладающие способностью возобновляться

2. Недолговременные блага - полностью потребляемые блага

3. Взаимозаменяемые (субституты)

4. Взаимодополняемые (комплиментарные)

5. Настоящие - находящиеся в непосредственном распоряжении экономического субъекта.

6. Будущие - создание которых ожидается.

7. Прямые - непосредственно удовлетворяющие некоторую потребность.

8. Косвенные или производительные - удовлетворяющие какую либо потребность как средство (строения, производственные сооружения, оборудование и т.д.)

Также потребляемые товары и услуги можно разделить на две большие группы: частные блага, и общественные блага. Чистое частное благо - это такое благо, каждая произведённая единица которого может быть оценена и продана в пользование каждому конкретному потребителю. Чистое общественное благо - это такое благо, которое неделимо на отдельные порции в процессе потребления, а потому потребляется коллективно всеми людьми, независимо от того, готовы они оплатить его потребление или нет.

Ограниченность благ зависит от ограниченности ресурсов, используемых для создания данных благ. Если ресурсы абсолютно ограничены, то и блага из этих ресурсов мы не сможем производить вечно. Например, если запасы нефти ограничены, то и бензин невозможно будет произвести, когда кончится нефть. К тому же потребности общества постоянно растут, следовательно и бензина будет требоваться больше.

Ограниченность ресурсов. Проблема выбора в экономике. Производственные возможности общества и их границы.

Ограниченность ресурсов «навязывает» обществу и отдельным экономическим субъектам проблему выбора, состоящую в решении следующих трех фундаментальных задач.

1. Что, т. е. какие товары и услуги и в каком количестве производить?

2. Как, т. е. с помощью каких ресурсов и технологических способов это делать?

3. Для кого предназначены результаты производства, как распределяется произведенный продукт между людьми?

Выбор того, какие товары и услуги и в каком количестве следует производить, обладая ограниченными ресурсами, можно проиллюстрировать на примере производства двух альтернативных товаров: X и Y. В силу ограниченности ресурсов не может быть обеспечен достаточный объем производства этих товаров, чтобы удовлетворить всех.

Производственные возможности- возможности общества по производству экономических благ при полном и эффективном использовании ресурсов.

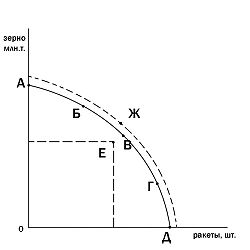

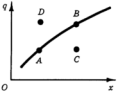

Кривая производственных возможностей показывает альтернативные варианты при полном использовании ресурсов. Все точки внутри кривой означают неполное использование ресурсов. Любая производственная программа характеризующаяся точками за пределами кривой не будет обеспечена наличными ресурсами. Если улучшается технология или увеличивается кол-во ресурсов, кривая сдвигается вправо вверх

Кривая производственных возможностей иллюстрирует четыре фундаментальных положения:

1. Ограниченность ресурсов.

2. Необходимость выбора.

3. Существование издержек упущенных возможностей.

4. Увеличение издержек упущенных возможностей с увеличением выпуска продукта.

Двигаясь по границе производственных возможностей вправо вниз и изменяя таким образом структуру производства в пользу увеличения объемов товара X, приходится отказываться от все большего количества товара Y при росте выпуска товара X на единицу.

Принятие решения о том, как производить, предполагает достижение эффективности в производстве, или технологической эффективности, т. е. производства товаров наиболее дешевым способом.

Ответ на вопрос о том, для кого производить товары, как распределять произведенный продукт между членами общества, требует оптимального сочетания эффективности в распределении и справедливости.

Экономическая эффективность. Сущность показатели и пути повышения.

Производительность общественного труда П общ измеряется отношением произведенного национального дохода НДк средней численности работников, занятых в отраслях материального производства,

П общ = НД/Чм

Трудоемкость продукции — величина, обратная показателю производительности живого труда, определяется как отношение количества труда, затраченного в сфере материального производства, к общему объему произведенной продукции:

t= T/Q

где t — трудоемкость продукции;

Т— количество труда, затраченного в сфере материального производства;

Q — общий объем произведенной продукции (как правило, валовой продукции).

Машериалоемкость общественного продукта исчисляется как отношение затрат сырья, материалов, топлива, энергии и других предметов труда к валовому общественному продукту. Материалоемкость продукции отрасли (объединения, предприятия) определяется как отношение материальных затрат к общему объему произведенной продукции:

т = М/Q

где т — уровень материалоемкости продукции;

М — общий объем материальных затрат на производство продукции в стоимостном выражении;

Q — общий объем произведенной продукции (как правило, валовой продукции).

. Показатель капиталоемкости продукции показывает отношение величины капитальных вложений к определяемому ими приросту объема выпускаемой продукции:

Кq = К/Q,

где Кq — капиталоемкость продукции;

К — общий объем капитальных вложений; Q — прирост объема выпускаемой продукции. Капиталоемкость можно рассчитать и по отношению к приросту произведенного национального дохода.

Фондоемкость продукции исчисляется как отношение средней стоимости основных производственных фондов народного хозяйства к общему объему произведенной продукции:

= F/Q

где — фондоемкость продукции;

F — средняя стоимость основных производственных фондов народного хозяйства;

Q — общий объем произведенной продукции (как правило, валовой продукции)

Понятие и элементы экономической системы. Критерии выделения и виды экономических систем.

Экономическая система (англ. Economic system) — совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нём отношений собственности и хозяйственного механизма. В любой экономической системе первичную роль играет производство вкупе с распределением, обменом, потреблением. Во всех экономических системах для производства требуются экономические ресурсы, а результаты хозяйственной деятельности распределяются, обмениваются и потребляются. В то же время в экономических системах есть также элементы, которые отличают их друг от друга:

социально-экономические отношения;

организационно-правовые формы хозяйственной деятельности;

хозяйственный механизм;

система стимулов и мотиваций участников;

экономические связи между предприятиями и организациями.

Экономика представляет собой сложную многоуровневую, развивающуюся систему. Экономическая система общества состоит из малых экономических систем – домохозяйств и предприятий. Домохозяйство – это малая система, которая представляет владельцев ресурсов и потребителей в рамках семьи.

Основная функция домохозяйства – потребление конечных продуктов и услуг, производимых предприятиями. Предприятие – малая система, в рамках которой создаются экономические блага и услуги с помощью совокупности необходимых ресурсов. Группы взаимосвязанных предприятий объединены в отрасли. Отрасль– это более крупная система, объединяющая все предприятия, выпускающие определённые продукты. Отрасли объединяются в более крупные системы – межотраслевые.

Кроме того экономическая система общества может включать и другие элементы: социально-экономические системы (экономико-политические, экономико-демографические, природо-экономические системы); технико- экономическая система (отраслевые, межотраслевые, регионольные системы).

В любой экономической системе существует два вида отношений: отношение людей к природе и отношение людей друг к другу. В соответствии с этим можно выделить в экономической системе общества две крупные подсистемы: производительные силы и производственные отношения.

Экономическая система - сложная, упорядоченная совокупность всех экономических отношений и видов хозяйственной деятельности общества, осуществляющаяся в формах определенных производственных и социальных отношений и социальных институтов, целью которой является удовлетворение потребностей общества в материальных благах и услугах.

Экономическая система может рассматриваться и анализироваться на разных уровнях: фирмы, макроэкономики или мировой экономики. Для каждого уровня могут быть характерные и общие черты, характеризующие как экономическую систему в целом, так и ее отдельные звенья.

Собственность экономическая и юридическая трактовка. Современные теории собственности.

Собственность – 1) система объективных отношений между людьми по поводу присвоения средств и результатов производства; 2) совокупность прав субъекта по управлению условиями экономической представление о собственности формировалось в науке и в жизни в течение многих сотен, даже тысяч лет, но все еще является объектом анализа, исследований, дискуссий.

Категория “собственность” исторически вошла в научный оборот задолго до того, как возникли экономика, экономическая теория в качестве особой отрасли науки. Прежде всего собственность стала официальным объектом правовой, юридической природы и философии. Формирование собственности происходило еще в первобытном обществе. Римское право уже определяло понятие собственности и основных отношений, связанных с ней, как-то: владение, пользование, распоряжение.

Субъект собственности (собственник) – активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и право обладания объектом собственности. Субъекты собственности в конечном счете – заведомо одушевленные лица. Попытки заменить их некоторыми категориями типа “государство” без указания, какие органы и лица представляют “государство”, приводят по сути к “бессубъектной” собственности, являющейся абстракцией. Олицетворять, реализовать практически право собственности могут только люди.

Объект собственности – пассивная сторона отношений собственности в виде предметов природы, вещества, энергии, информации, имущества, духовных, интеллектуальных ценностей, целиком или в какой-то степени принадлежащей субъекту. Объекты собственности зачастую называют просто собственностью, вкладывая в это понятие как сам объект, так и связанные с ним отношения по поводу собственности.

В теории права слово “институт” обозначает как “комплекс норм, регулирующих однородные общественные отношения”, так и учреждения и органы власти, обеспечивающие применение этих норм. Один из основателей институционализма Морис Ориу первые называл “институтами-вещами”, вторые – “институтами-корпорациями”

Современные типы собственности. Типы и формы собственности .

По субъекту собственность может быть:

Личной,частной,коллективной,государственной, смешанной

По объектам собственности:материальные;

неживые; вещи; земля, недра;

живые : животные, рабы (в современном мире рабство не признаётся)

нематериальные;

интеллектуальная собственность.

В РБ: общенародную – в виде природных богатств общенародного пользования, обладающей общей и равной доступностью для всех членов общества. Государственную. коммунальную, муниципальную, переданную в распоряжение местных органов;

коллективную, представляющую неделимую часть общенародной, государственной, региональной собственности, преданную на определенный или неограниченный срок коллективу лиц, а также арендованную и используемую в соответствии с системой правил и норм, установленных законом, договором, уставом. общую – в виде имущества, ценностей, денежных средств, ценных бумаг, созданных, приобретенных, первоначально принадлежащим двум или нескольким лицам, членам ассоциированной группы, используемых ими по своему усмотрению при соблюдении общих установленных законом правил и ограничений. индивидуальную, представляющего имущество, предметы, информацию, принадлежащие лично индивидууму.

Типология экономических систем. Традиционная экономика. Классический капитализм.

Экономическая система — это способ организации общества для решения стоящих перед ним экономических вопросов.

Выделяют следующие типы экономических систем:

Традиционная, основана на натуральном хозяйстве. В ней производство, обмен и распределение основаны на обычаях и традициях. Продукты производятся для собственного потребления, разделение труда осуществляется по полу и возрасту, низкий уровень производительной силы. Обмен осуществляется в натуральной форме. Имеется два фактора производства: земля и человек. Используются неэкономические методы принуждения. Удовлетворение потребностей на уровне выживания.

Плановая (командная), в основе лежит плановое хозяйство. Существует общественная собственность на средства производства. Для системы характерно централизованное планирование, строгая иерархия управления, оплата производится по труду, а не по результатам труда. Используются некоторые элемента рыночной экономики (деньги, цена, прибыль).

Экономика чистого капитализма. Для этой системы характерна частная собственность на ресурсы, использование системы рынка и цен в организации коммерческой деятельности, существует спрос и предложение.

Смешанная экономика характеризуется сочетанием элементов чистого капитализма и командной экономики. Товары и услуги производятся как государством, так и частными компаниями. Государство активно участвует в перераспределении доходов, реализации социальных программ, определении законодательных норм экономической жизни, регулирование денежно-кредитной системы.

Экономики в чистом виде не существует, все экономики смешанные.

Рынок, условия возникновения и функционирования. Функции рынка.

Рынок — это саморегулирующая система воспроизводства, все звенья которой работают под воздействием закона спроса и предложения.

К основным элементам рынка относятся:

-спрос;

-предложение;

-цена.

Для того чтобы рынок успешно функционировал, необходимо три условия: наличие в экономике частной собственности, свободных цен и конкуренции.

ФУНКЦИИ РЫНКА:

1. Информационная функция. Ее суть состоит в том, что через систему целого ряда показателей (цены, проценты, количество, качество и ассортимент товаров и услуг и т.п.) рынок, как гигантский компьютер, собирает, перерабатывает и выдает обобщенную информацию в рамках той экономической территории, которую он охватывает, информирует общество о состоянии экономики.

2. Посредническая функция. Рынок соединяет в единую систему экономически обособленных, товаропроизводителей и потребителей.

3. Регулирующая функция. Рынок дает ответы на вопросы:

что производить? как производить? для кого производить? 4. Ценообразующая функция. Известно, что у каждого товаропроизводителя складываются свои индивидуальные затраты и, следовательно, индивидуальные стоимости и цены.

5. Функция экономичности потребления, сокращение издержек обращения в сфере потребления (затрат покупателей на приобретение товаров) и соразмерности спроса населения с заработной платой.

6. Стимулирующая функция. Ориентир рыночных цен на общественный уровень затрат, на учет спроса потребителей побуждает каждого товаропроизводителя экономить свои индивидуальные затраты и представлять рынку те товары, которые нужны покупателю.

7. Эквивалентная функция. Рынок сопоставляет индивидуальные затраты труда отдельного производителя с общественным «эталоном», соизмеряя затраты и результаты, а также выявляя ценность товара.

8. Созидательно-разрушительная функция. Рынок обеспечивает динамичное изменение всех хозяйственных пропорций между отраслями и регионами

9. Санирующая, оздоровительная функция. В этом смысле рынок напоминает санитара, который убирает из хозяйства все устаревшее, больное, очищает общественное производство от устаревших отраслей, экономически нежизнеспособных хозяйствующих субъектов и даст дорогу отраслям экономичным, хозяйствам высокоэффективным. 10. Дифференцирующая функция. Рынок расслаивает, дифференцирует товаропроизводителей, т. с. обогащает одних и разоряет других.

Конкуре́нция — соперничество нескольких субъектов в достижении схожей цели.

В экономике говорят о деловой конкуренции хозяйствующих субъектов, каждый из которых своими действиями ограничивает возможность конкурента односторонне воздействовать на условия обращения товаров на рынке, то есть о степени зависимости рыночных условий от поведения отдельных участников рынка.

С экономической точки зрения, конкуренция рассматривается в 3 основных аспектах: 1). Как степень состязательности на рынке; 2). Как саморегулирующий элемент рыночного механизма; 3). Как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка.

В экономической литературе принято разделять конкуренцию по ее методам на

-ценовую (конкуренцию на основе цены);

-неценовую (конкуренцию на основе качества потребительной стоимости)

Совершенная конкуренция — состояние рынка, на котором имеется большое число покупателей и продавцов (производителей), каждый из которых занимает относительно малую долю на рынке и не может диктовать условия продажи и покупки товаров. Предполагается наличие необходимой и доступной информации о ценах, их динамике, продавцах и покупателях не только в данном месте, но и в других регионах и городах. Рынок совершенной конкуренции предполагает отсутствие власти производителя над рынком и установление цены не производителем, а через функцию спроса и предложения.

Несовершенная конкуренция — состояние рынка, на котором много покупателей и мало продавцов и наоборот, действия по подавлению конкуренции со стороны других фирм.

Монополистическая конкуренция осуществляется тогда, когда много продавцов конкурируют, чтобы продать дифференцированный продукт на рынке, где возможно появление новых продавцов. Если в единственном числе выступает покупатель, то такая конкуренция называется монопсонией (от греч. monos - один и opsonia - закупка).

Гораздо чаше в ряде отраслей в странах с рыночной экономикой складывается так называемая олигополия (от греч. oligos - немногий и poleo - продаю). Этот вид конкуренции предполагает существование на рынке нескольких крупных фирм, продукция которых может быть как разнородной (автомобили), так и однородной (алюминий, сталь).

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура.

Структура рынка — это внутреннее строение, расположение, порядок отдельных элементов рынка, их удельный вес в общем объеме рынка.

Признаками любой структуры являются:

а) тесная связь между ее элементами

б) определенная устойчивость этих связей;

в) целостность, совокупность данных элементов.

Совокупность всех рынков, расчлененных на отдельные элементы на основе самых разнообразных критериев, образует систему рынков.

Можно выделить следующие критерии для характеристики структуры и системы рынка:

Первый : по объектам:

• рынок товаров и услуг (потребительский рынок);

• рынок факторов производства;

• финансовый рынок;

• рынок научно-технических разработок, патентов;

• рынок информации;

• рынок средств обращения;

• рынок отдельных товаров или товарных групп (мяса, одежды, обуви);

• рынок лицензий и др.

по эк. назначению(рынок товаров и услуг; рынок средств производства; рынок труда); по геогр. расположению(местный, регион., нац., мировой рынок); по степени огран. конкуренции(монополия, олигоп., соверш. конкур.); по отраслям(авто, компы, с/х); по характеру продаж(оптовый рынок, розничный

Инфраструктура Рынка - совокупность компаний, регулирующих органов и правовых актов, обеспечивающих взаимодействие между субъектами рыночных отношений.

Фиаско рынка и необходимость гос. вмешательства.

При всей своей огромной позитивной роли рынок не в состоянии обеспечить эффективное решение ряда стратегических задач развития экономики, социальных проблем. Рынку, предоставленному самому себе, присущи анархичность и стихийность, приводящие к экономическим потерям и снижению эффективности хозяйствования. Рынок обостряет проблему социального неравенства, порождает значительную дифференциацию доходов, имущественное расслоение населения.

Рынок предполагает использование механизма государственного регулирования для решения различных проблем.

Несовершенства («провалы») рынка смягчаются созданием соответствующих институциональных структур, участием государства в распределении ресурсов, решении проблем, которые не могут быть обеспечены чисто рыночными инструментами.

Государство обеспечивает защиту прав производителей и потребителей; принимает законы, обеспечивающие право собственности; оказывает противодействие неограниченной власти монополий, разрабатывает антимонопольное законодательство; принимает санкции против продажи некачественных товаров, ложной информации о деятельности фирм; улучшает функционирование рынка путем создания стабильной обстановки в стране. Государство берет на себя расходы на оборону, содержание правоохранительных органов, дорог и т.д. Оно производит затраты на некоторые виды страхования, связанное, например, с производственной деятельностью: на случай безработицы, по старости и т.д.

Государство осуществляет контроль за состоянием окружающей среды и утилизацией отходов производства и делает для этого определенные затраты. Такие затраты особенно необходимы в Беларуси, на Украине, в европейской части России, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Государство субсидирует здравоохранение, образование, различные благотворительные программы.

Модели рыночной экономики. Белорусская экономическая модель.

Эк. модель США либеральная(черты: приоритет частной эк., сильная конкуренция, гибкие рынки труда и товаров, незначительное вмешательство госуд., низкие налоги, акционерный капитализм). Японская модель: высокий уровень гос. воздействия на осн. направл. экономики; состав. планов развития эк.; незнач. различие в уровне зарплаты (17-кратное) между главой фирмы и служащим; соц. направленность. Немецкая: выс. уров. гос. воздействия; прогноз. макроэк. показателей; различия зарплаты (23-кратное). Шведская: соц. направленность, вмешивание гос. в ценообраз., высок. удельный вес гос. сектора. Фразцузская: высок. регулир. роль гос.(5-летние планы развития); вмеш. гос. в процесс накопл. капитала. Китайская: переход от "центр. плановой экономики" к "соц. плановой товарн. экономики", сочетание рын. эк. с гос. планами., создание систем рынка.*** Бел. эк. - социально ориентир. рын. экономика. Система ценообразования имеет смешан. харак., соединяя рын. принципы с гос. регулир. цен. Система планиров. сохранила черты советской системы. Основн. предприятия - государственные.

Спрос. Закон спроса. Предложение, закон предложения. Неценовые факторы спроса и предложение

Спрос — одна из сторон рыночного ценообразования отражает желание приобрести определённый объём товаров по данной цене.

Закон спроса — при прочих равных условиях, повышение цены вызывает понижение величины спроса; понижение цены — повышение величины спроса, то есть отражает обратную зависимость между ценой и количеством товара.

Неценовые факторы влияющие на спрос:

1. Уровень доходов в обществе.

2. Размеры рынка.

3. Мода, сезонность.

4. Наличие товаров-субститутов (заменителей)

5. Инфляционные ожидания

Предложение — отражает желание производителей представить на рынок определённое количество товаров по данной цене.

Закон предложения — при прочих равных условиях, повышение цены приводит к росту величины предложения; снижение цены — к снижению величины предложения.

Факторы влияющие на предложение:

1. Наличие товаров заменителей.

2. Наличие товаров-комплементов (дополняющих).

3. Уровень технологий.

4. Объём и доступность ресурсов.

5. Налоги и дотации.

6. Природные условия

7. Ожидания (инфляционные, социально-политические)

8. Размеры рынка

Отраслевое рыночное равновесие. Изменение спроса и предложения и их влияние на цену. Последствия отклонения от цены от равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки.

Рыночное равновесие:

- устанавливается в результате взаимодействия решений домохозяйств о покупке продукта и решений производителей о его продаже; и

- выражается в равновесной цене продукта и в его количестве, реально продаваемом на рынке.

Различают три вида рыночного равновесия: мгновенное, краткосрочное и долгосрочное, через которые последовательно проходит предложение в процессе увеличения его эластичности в ответ на возрастание спроса

Главный регулирующий механизм в теории общего равновесия Л. Вальраса — изменение структуры цен равновесия. Согласно этой теории, построенной в форме системы уравнений и получившей название «Закон Вальраса», совокупная сумма спроса в народном хозяйстве по стоимости всегда равна совокупной сумме предложения (понятия равновесия и стоимости при этом совпадают).

Теория общего рыночного равновесия Л. Вальраса в значительной мере совпадает с концепцией спроса и предложения Ж.Б. Сэя. Согласно данной концепции, продавец товара или услуги, получая за их реализацию деньги, покупает на них другие товары и услуги. Предложение, таким образом, порождает собственный спрос и они автоматически уравновешиваются. Поэтому невозможны как перепроизводство, так и дефицит товаров.

Если цена(Р) выше равновесной - излишек товаров, если ниже - дифицит.*** Модели равновесия: затухающие колебания цены и объема пр-ва на рынке; возрастающие колебания цены и объема пр-ва на рынке; постоянные колебания Р (цена) и Q (объём) на рынке. Процедуры установления рын. равновесия: а) по Вальрасу (увелич. или сниж. цен) б) по Маршалу (измен. величины спроса и предлож)

Выигрыш от обмена. Излишки потребителя и производителя.

В связи с ростом цен на ресурсы, издержки фирмы увелич и кривая предложения сдвинулась влево-вверх. В результате на рынке станет меньше товара, покупатели начнут конкурир. между собой за покупку этого товара. Если предложение сместится вниз -вправо, то объем продаж увелич., но такое кол. товара можно продать лишь по сниж. цене.***Если растет спрос, например, под влиянием вкусов потреб., то кривая D сместится вверх-вправо, начнется конкур. покупателей, если D сместится вниз-влево, то конкур. будет у продавцов.** Покупатель, готовый заплатить за товар выше равновесной цены, получает потребительский излишек. Если производитель готов продавать товар ниже равновесной, то при при продаже при равновесной цене он будет получать излишек производителя. Излишки считаются по графику правилом треугольника!

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Факторы эластичности спроса по цене.

Эластичность - мера реакции одной эк. переменной на изменение другой. Эластичность спроса по цене, ценовая эластичность спроса (price elasticity of demand) – относительное изменение объема спроса при изменении цены на 1%.

![]()

Для измерения процентного изменения величины спроса используется формула средней точки Аллена.

![]()

![]()

Различают точечную и дуговую эластичность.

Точечная эластичность — может быть определена, если провести касательную кривой спроса. Значение точек эластичности обратно пропорционально тангенсу угла наклона касательной.

Дуговая эластичность — это показатель средней реакции спроса на изменение цены выраженной кривой спроса на некотором отрезке D1D2.

На эластичность влияют сроки хранения и особенности производства.

В зависимости от значения коэффициента Ed различают:

совершенную неэластичность (коэффициент Ed = 0).

неэластичный спрос (коэффициент |Ed| < 1);

спрос, имеющий единичную эластичность (коэффициент |Ed| = 1).

эластичный спрос (коэффициент |Ed| > 1);

совершенно эластичный спрос (коэффициент |Ed| = бесконечности).

Факторы, влияющие на эластичность:

Наличие заменителей. Чем больше товаров-субститутов, тем эластичнее спрос на данные товар.

Удельный вес товара в бюджете потребителя. Чем больше удельный вес, тем выше ценовая эластичность спроса.

Размер дохода.

Качество товара. Если товар — предмет роскоши, спрос эластичен, если первой необходимости, спрос неэластичен.

Размеры запаса. Чем больше запас, тем эластичней спрос.

Ожидания потребителя.

Перекрёстная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу.

Перекрестная эластичность спроса характеризует чувствительность спроса на один товар при изменении цен на другой. E=Q1(%)/P2(Q2) (Q1- % изменение спроса, Р2 - % изм. цены на др. товар). Виды: E>0 для товаров-субтитутов(шоколад и халва, цена халвы падает, спрос на шоколад падает); E<0 для товаров-комплиментов (шоколад и кофе, цена кофе падает, спрос на шоколад растет); Е=0 для независимых товаров(шоколад и бензин)

Эластичность спроса по доходу (demand elasticity of income)

E = (dQ/Q)/(dI/I)

Эластичность спроса по доходу показывает на сколько процентов изменится величина спроса при изменении дохода на 1 %. Она зависит от следующих факторов:

Значимость товара для бюджета семьи.

Является ли товар предметом роскоши или предметом необходимости.

Консерватизм во вкусах.

Если увеличение дохода приводит к уменьшению спроса на товар, то показатель эластичности по доходу является отрицательным (E<1). Скорее всего данный товар низкокачественный.

Товар считается нормальным, если эластичность по доходу положительна (E>1).

Если 0<E<1, то спрос на товар растет медленнее, чем доход. Таким показателем эластичности характеризуют товары первой необходимости.

Спрос на товар растет быстрее дохода в том случае, если E>1. Свойственно предметам роскоши.

ЗАКОН ЭНГЕЛЯ - зависимость доли расходов на продукты питания в доходах семьи от их уровня, установленная в XIX в. немецким статистиком и экономистом Э. Энгелем. Согласно этому закону по мере роста доходов семьи падает доля расходов на продовольствие, почти не меняется удельный вес затрат на жилище, отопление, освещение, одежду; зато растет доля расходов на прочие нужды.

Перекрестная эластичность спроса - форма эластичность спроса, при которой изменение цены на один товар приводит к изменению спроса на другой (сходный по своим потребительским качествам) товар.

Положительное значение перекрестной эластичности означает, что товары являются взаимозаменяемыми.

Отрицательное значение перекрестной эластичности означает, что товары являются взаимодополняющими.

Эластичность предложения по цене и ее факторы. Факторы эластичности предложения. Практическое значение анализа эластичности…

Эластичность предложения по цене - показатель степени чувствительности, реакция предложения на изменение цены товара. Она рассчитывается по формуле:

Es = (процентное изменение объема предложения)/(процентное изменение цены)

Метод расчета эластичности предложения тот же, что и эластичности спроса, с тем лишь различием, что эластичность предложения всегда положительна, ибо кривая предложения имеет "восходящий" характер. Поэтому необходимости в условном изменении знака эластичности предложения нет. Положительное значение эластичности предложения обусловлено тем, что более высокая цена стимулирует производителей увеличивать выпуск.

Основным фактором эластичности предложения является время, поскольку оно позволяет производителям отреагировать на изменение цены товара.

Выделяют три временных периода:

текущий период - период времени, в течение которого производители не могут приспособиться к изменению уровня цен;

короткий период - период времени, в течение которого производители не успевают в полной степени приспособиться к изменению уровня цен;

долгий период - период времени, достаточный для того, чтобы производители могли полностью приспособиться к изменению цен.

Различают следующие формы эластичности предложения:

эластичное предложение - величина предложения изменяется на больший процент, чем цена, когда эластичность больше единицы (Es > 1). Эта форма эластичности предложения характерна для долгого периода;

неэластичное предложение - величина предложения изменяется на меньший процент, чем цена, когда эластичность меньше единицы (Es < 1). Эта форма эластичности предложения присуща короткому периоду;

абсолютно (совершенно) эластичное предложение имеет место тогда, когда величина предложения бесконечно изменяется при малом изменении цены (Es = ~). Эта форма эластичности предложения свойственна долгому периоду, а кривая предложения строго горизонтальна;

абсолютно неэластичное предложение имеет место тогда, когда величина предложения равна нулю (Е = 0), т. е. величина предложения абсолютно не меняется при изменении цены. Эта форма свойственна текущему периоду,

Эластичность предложения по цене: а) эластичное предложение; б) неэластичное предложение

Понятие рационального потребителя. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.

Понятия рационального выбора и рационального поведения потребителя играют важнейшую роль в экономической теории. Считается, что рациональный потребитель стремится максимизировать общую полезность потребляемых им благ и исходя из своей покупательской способности стремится приобрести различные блага в таких количествах и пропорциях, которые принесут потребителю максимум общего удовлетворения от их использования. Рациональное поведение - поведение потребителя, направленное на максимизацию полезности потребляемых благ.

Полезность (U) блага или товара — его способность удовлетворять какую-нибудь человеческую потребность. Полезность блага тем выше, чем большему числу потребителей оно служит, чем настоятельнее и распространённее эти потребности и чем лучше и полнее оно их удовлетворяет.

Общая полезность (TU) – полезность, которую получает потребитель от потребления всего кол-ва блага.

Кривая общ. полезн. имеет положительный наклон, так как с ростом кол-ва блага полезность возрастает.

Предельная полезность (MU) — это полезность, которую человек получает от использования ещё одной дополнительной единицы блага. Кривая имеет отрицательный наклон.

Закон убывающей предельной полезности: С увеличением потребления количества блага общая полезность постепенно возрастает, а предельная полезность каждой дополнительной единицы блага уменьшается.

Чем большим кол-вом блага обладает индивид, тем меньшую ценность имеет каждая дополнительная единица блага, а значит цена блага определяется предельной полезностью для потребителя.

Организация, как хозяйствующий субъект. Классификация организаций.

Организация –правовая форма фирм, определяющая порядок их учреждения, ответственность и правомочия её членов, порядок налогообложения, отчётности, ликвидации и т.д.

(фирма) – объединение человеческого и вещественного ресурсов для создания и реализации продукции с целью получения прибыли.

Деятельность организации представляет собой комплекс взаимосвязанных социальных, производственных, управленческих, технических и прочих функций. Четкое выполнение группой своих функций является залогом эффективности ее работы.

Организации

коммерческие

- хозяйства

- товарищества

- производственные кооперативы

- гос. или частные унитарные предприятия

- общества

некоммерческие

- потребительские кооперативы

- общественные и религиозные кооперативы

- фонды, ассоциации

- учреждения

Предприятия госсектора:

- бюджетные предприятия, которые не имеют ни хоз. ни юридической самостоятельности (школы)

- гос. кооперации, созданные в форме ОАО, все акции которых принадлежат гос-ву (военная пром-ть)

- смешанные компании, где капитал принадлежит государству и частным лицам.

И потребитель, и фирма (производитель) выходят на рынок с аналогичными целями. Однако, сталкиваясь друг с другом на рынке, рациональные цели субъектов рынка вступают в противоречие между собой, разрешение которых зависит, прежде всего, от типа рынка, на котором взаимодействуют указанные субъекты. Таким образом, рациональный производитель - это фирма, которая сопоставляет издержки и выгоды при различных вариантах поведения и выбирает тот из них, который приносит максимальную чистую выгоду.

Краткосрочный и долгосрочный произв периоды. Постоянные и переменные факторы производства.

Краткосрочный производственный период - это период, в теч. кот. хотя бы один из факторов пр-ва остается постоянным. Факторы пр-ва бывают постоянные(помещение завода, станки, оборудование) и переменные(работники-администрация может их уводить или нанять новых). Долгосрочный период - это время, в теч. кот. производитель может изменить любой из факторов пр-ва. Все факторы пр-ва становятся переменными. Долгосрочный период заключ. в переходе от одного краткосрочного периода к другому.

Для производства любого блага необходимы ресурсы, которые выступают в виде факторов производства. Выделяют следующие факторы производства:

Труд — совокупность физических и интеллектуальных возможностей человека. Доход от использования труда называется заработной платой.

Капитал — бывает двух видов: производственный и финансовый. К производственному относятся все средства производства, созданные человеком (здания, сооружения, оборудование). К финансовому — денежные средства, которые привлекаются для приобретения производственного капитала. Доход, получаемый от использования капитала, называется процентом.

Земля — естественные ресурсы, которые применяются в производственным процессе. Плата за землю — рента.

Предпринимательство — способности, которые проявляются в умении рационально управлять всеми другими факторами производства. Плата, получаемая от использования фактора "предпринимательство", называется прибылью.

течение длительного периода времени все желательные изменения в структуре ресурсов могут быть предприняты как отраслью, так и отдельными составляющими ее фирмами. Фирма может изменить масштабы своих производственных мощностей; она может установить дополнительное оборудование или оставить в своем владении меньшее количество оборудования. Отрасль в целом также может изменить свои масштабы; долговременный период достаточен для того, чтобы новые фирмы могли вступить в отрасль, а уже существующие — покинуть ее.

Издержки производства какого-либо продукта данной фирмой зависят не только от цен необходимых ресурсов, но и от технологии — от количества ресурсов, которое необходимо для производства. Именно это, то есть технологический аспект формирования издержек, и интересует нас в данный момент. В течение краткосрочного периода фирма может изменить объем производства путем соединения изменяющегося количества ресурсов с фиксированными мощностями

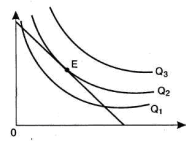

Изокванты. Предельная норма технологического замещения.

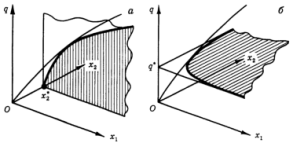

Значительно большее разнообразие появляется при рассмотрении производственной функции, зависящей от объемов двух потребляемых ресурсов:q = f(x1, x2) (2)

Анализ таких функций позволяет легко перейти к общему случаю, когда количество ресурсов может быть любым. Кроме того, производственные функции двух аргументов широко используются в практике, когда исследователя интересует зависимость объема выпуска продукта от важнейших факторов - затрат труда (L) и капитала (K):q = f(L, K).

График функции двух переменных невозможно изобразить на плоскости. Производственную функцию вида (2) можно представить в трехмерном декартовом пространстве, две координаты которого (x1 и x2) откладываются на горизонтальных осях и соответствуют затратам ресурсов, а третья (q) откладывается на вертикальной оси и соответствует выпуску продукта (рис. 2). Графиком производственной функции служит поверхность "холма", повышающаяся с ростом каждой из координат x1 и x2. Построение на рис. 1 при этом можно рассматривать как вертикальный разрез "холма" плоскостью, параллельной оси x1 и соответствующей фиксированному значению второй координаты x2 = x*2.

Производственная функция в случае двух ресурсов

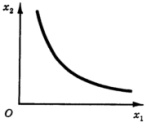

Горизонтальный разрез "холма" объединяет варианты производства, характеризующиеся фиксированным выпуском продукта q = q* при различных сочетаниях затрат первого и второго ресурсов. Если горизонтальное сечение поверхности "холма" изобразить отдельно на плоскости с координатами x1 и x2, получится кривая, объединяющая такие комбинации затрат ресурсов, которые позволяют получить данный фиксированный объем выпуска продукта (рис. 3). Такая кривая получила название изокванты производственной функции (от греч. isoz - одинаковый и лат. quantum - сколько).

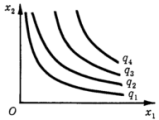

Выполнив серию горизонтальных разрезов на различных высотах, получим так называемую карту изоквант (рис. 4) - наиболее распространенное графическое представление производственной функции от двух аргументов. Она похожа на географическую карту, на которой рельеф местности изображен горизонталями (иначе - изо-гипсами) - линиями, соединяющими точки, лежащие на одинаковой высоте.

Общий средний и предельный продукт, понятие, измерение взаимосвязь. Закон убывающей предельной производительности.

Для организации производственного процесса необходимые факторы производства должны присутствовать в определенном количестве.

Зависимость максимального объема производимого продукта от затрат используемых факторов называется производственной функцией:

Q = f(K, L, M),

где Q - максимальный объем продукта, который возможно произвести при заданной технологии и определенных факторах производства; K - затраты капитала; L - затраты труда; M - затраты сырья, материалов.

Для укрупненного анализа и прогнозирования используется производственная функция, называемая функцией Кобба-Дугласа:

Q = k · K · L · M

где Q - максимальный объем продукта при заданных факторах производства; K, L, M - соответственно затраты капитала, труда, материалов; k - коэффициент пропорциональности, или масштабности;

Различные комбинации факторов производства дают разные объемы произведенной продукции. Существует определенный предел роста объема производства при увеличении одного фактора, в то время как остальные факторы остаются постоянными. Это свойство получило название закона убывающей производительности, или убывающей отдачи. Этот закон характерен для производственной функции с одним переменным фактором:

Q = f(x,y),

где y - const, x - величина переменного фактора.

В качестве примера производственной функции с одним переменным фактором можно привести производство фермером какого-либо продукта. Все факторы производства, такие как величина земельных угодий, наличие у фермера сельскохозяйственной техники, посевного материала, количество труда, вложенного в производство продукта, остаются из года в год постоянной величиной. Меняется только один фактор - количество применяемых удобрений. В зависимости от этого изменяется величина получаемого продукта. Вначале, с ростом переменного фактора, она увеличивается достаточно быстро, затем рост общего продукта замедляется, а начиная с определенных объемов применяемых удобрений, величина получаемого продукта начинает убывать. Дальнейшее увеличение переменного фактора не дает увеличения продукта.

Прежде чем перейти к более строгому анализу производственной функции с одним переменным фактором, необходимо ввести понятия общего, среднего и предельного продуктов.

Общий продукт (TP) - это общее количество произведенного продукта, которое изменяется по мере увеличения использования переменного фактора.

Средний продукт (AP) - это отношение общего продукта к количеству использованного в производстве переменного фактора:

AP =TP/x .

Предельный продукт (MP) - это количество дополнительного продукта, полученное при использовании дополнительной единицы переменного ресурса:

MP = TP/ x .

Произв. Функция одного ресурса

Понятие и классификация издержек. Альтернативные издержки, Внешние и внутренние издержки. Нормальная прибыль. Бухгалтерские и экономические издержки.

Издержки - денежное выражение затрат, необходимых для осуще-ствления предприятием своей производственной и реализационной дея-тельности.

В современной экономической литературе издержки подразделя-ются на постоянные и переменные.

Издержки производства - выраженная в денежной форме совокупность затрат живого труда и материальных средств на изготовление продукции или услуг.

Издержки производства включают в себя затраты предприятия на:

-приобретение средств производства (сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, электроэнергии, оборудования и т.д.)

-оплату труда работников производства.

Издержки производства – это затраты факторов, обусловленные выпуском продукции. Экономические издержки состоят из внешних (явных, бухгалтерских) и внутренних. Внешние издержки – это денежные расходы на оплату ресурсов, купленных у других фирм и отраженных в бухгалтерских книгах. Внутренние (неявные, скрытые) состоят из неоплаченных затрат фирмы из-за использования принадлежащих ей ресурсов, и нормальной прибыли или факторного дохода предпринимательства.

В процессе производства издержки делятся на общие, постоянные, переменные, средние, предельные. Постоянные издержки – это издержки, величина которых прямо не зависит от изменения объема производства (амортизация, зарплата администрации и т.д). Переменные издержки – это издержки, величина которых прямо зависит от изменения объема производства (затраты сырья, материалов, зарплата производственных рабочих). Общие издержки – это сумма постоянных и переменных издержек. Средние издержки – это общие издержки, которые приходятся на производство одной единицы продукции. Предельные издержки (МС) – это издержки, которые приходятся на производство дополнительной единицы продукции.

Правило минимизации издержек: Предельные издержки равны средним издержкам, если средние издержки достигают своего минимума Чтобы минимизировать издержки, объем производства нужно увеличивать до тех пор, пока предельные издержки не станут равны средним издержкам

Экономические издержки производства товара зависят от количества используемых ресурсов и цен на услуги факторов производства. Функция издержек связана с производственной функцией. минимизации затрат для производства любого данного объема продукции зависит отчасти от производства максимально возможного объема продукции при данной комбинации факторов.

2.1.Альтернативные издержки.

В реальной производственной деятельности необходимо учитывать не только фактические денежные издержки, но и альтернативные издержки.

Альтернативная стоимость любого решения - это наилучшее из всех других худших решений. Альтернативные издержки использования ресурсов - это стоимость используемых ресурсов в лучшем из других худших альтернативных вариантов их применения. В число альтернативных издержек входят такие как выплата заработной платы рабочим, инвесторам, оплата ресурсов. Все эти выплаты имеют своей целью привлечь эти факторы отвлекая их тем самым от альтернативного их использования.

Явные издержки - это альтернативные издержки принимающие форму прямых (денежных) платежей за факторы производства. Это такие как: выплата заработной платы, процентов банку, гонорары менеджерам, оплата поставщикам финансовых и других услуг, оплата транспортных расходов и многое другое. Но издержки не ограничиваются только явными издержками, которое несет предприятие. Существуют также неявные (имплицитные) издержки. К ним относятся альтернативные издержки ресурсов, непосредственно самих владельцев предприятия. 2.2.Внешние и внутренние издержки

Опираясь на понятие временных издержек мы можем сказать, что издержки -это те выплаты, которые должен сделать предприниматель для того, чтобы отвлечь необходимые ему факторы от альтернативного применения. Эти выплаты могут быть как внешними, так и внутренними. Те выплаты, которые мы платим поставщикам трудовых услуг, сырья, топлива, энергий, транспортных услуг и т.д., называются внешними издержками. То есть они представляют собой выплаты поставщикам, не относящимся к владельцам данной фирмы. Однако кроме того, фирма может использовать свои собственные ресурсы, принадлежащие ей самой. Как нам уже известно использование, как собственных, так и не собственных ресурсов связано с некоторыми издержками. Издержки, связаные с использованием собственного ресурса представляют собой неоплачиваемые или внутренние издержки. Например, владелец фирмы выплачивая ренту несет внутренние издержки, хотя он мог сдавать это помещение и получать ежемесячно доход. Работая на своем предприятий, используя свой капитал, владелец жертвует процентами и заработной платой, которую он мог иметь, если бы предложил свои услуги в качестве менеджера какому либо предприятию.

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. Общие средние предельные издержки, их динамика.

Общие издержки (TC) - это затраты на весь произв. объем продукции. Средние издержки (ATC) - это затраты на ед. продукции. Предельные издержки (МС) - это затраты на каджую доп. ед. продукции, отраж. изм. общих издержек в связи с изм. выпуск. продукции.

В краткосрочном периоде сущ. пост. и перемен. издержки пр-ва. Общие постоянные издержки пр-ва (TFC) - это затраты, связ. с использ. постоян. факторов. пр-ва, отлич. пост. величиной, т.е. не зависящ. от объемов выпуска. Они сущ. и при остановке пр-ва. Общие переменные издержки пр-ва (TVC) - это затраты, связ. с использ. переменных рес., они отсутс. при нулевом пр-ве. Общие издержки пр-ва - сумма пост. и перем. издержек. TC=TFC+TVC. **Средние общие затраты есть частное от деления общих затрат на объем выпуска. Средние постоянные - AFC; средние переменные - AVC; AFC=TFC/Q; AVC=TVC/Q; ATC=AFC+AVC. Предельные издерки достигают мин. значения, когда предельный продукт стан. макс.

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Проблема оптимального размера предприятия.

В долгосрочном периоде все ресурсы являются переменными, произв. растет по мере роста пр-ва. Предприниматель, выбирая между разными масштабами пр-ва, должен. выбрать оптимальный, наиболее эффективный масштаб. Наращивая или сокращая мощности предприятия и др. ресурсы, он переходит от одного краткосроч. периода к др., долгосрочный период - совокупность краткосрочных периодов.

Эффектом масштаба называют эффект, связанный с изменением стоимости единицы продукции в зависимости от размеров предприятия — его масштаба. Рассматривается в долгосрочном периоде. Обычно речь идёт о снижении затрат на единицу продукции при укрупнении производства.

Положительный эффект от масштаба

Происходит, когда при увеличении размеров предприятия и количества выпускаемой продукции, затраты на единицу продукции уменьшаются. Обычно связан с углублением разделения труда. Благодаря этому эффекту, очень выгодным оказался переход от ручного труда к мануфактуре и затем к конвейер

Отрицательный эффект от масштаба

Обратный положительному эффекту, при котором средние издержки увеличиваются вместе с ростом предприятия. Связывается с некоторой потерей управляемости.

Оптимальный размер предприятия. Минимальным эффективным масштабом явл. такой мин. размер пр-ва, при кот. достиг. мин. величина долгосрочных издержек.

Изокоста. Равновесие производителя. Правило минимизации издержек. Траектория оптимального роста фирмы.

Изокоста есть геометрическое место точек, соответствующих всем комбинациям двух ресурсов, которые имеют одинаковую стоимость. Изокоста аналогична бюджетной линии потребителя. Наклон изо-косты постоянен вдоль всей прямой и равен ценовому отношению обоих ресурсов: PL-PK.

Изобразим на одном рисунке несколько изокост, характеризующих разные уровни издержек производства, и изокванту, показывающую заданный объем производства. Там, где изокванта коснется одной из изокост лишь одной своей точкой (это будет изоко-ста, расположенная по возможности наиболее близко к началу координат), заданный объем производства будет произведен при наименьших издержках. Если, напротив, заданы величина издержек и требуется получить в пределах отведенного бюджета максимум продукции, то это будет достигнуто в точке касания данной изокосты с возможно более высоко лежащей изоквантой

Проблема минимизации издержек сводится к поиску такого оптимального сочетания ресурсов, который бы отражал оптимальное соотношение их производительности и средств, потраченных на их найм. Правило минимизации издержек выглядит следующим образом:

MPL/PL = MPK/ PK , где

MPL - предельный продукт труда

MPK - предельный продукт капитала

PL - цена использования труда, т.е. заработная плата

PK - цена капитала.

В соответствии с этим правилом последний рубль, потраченный на найм рабочей силы должен приносить такую же отдачу (предельный продукт), как и последний рубль, потраченный на приобретение капитала.

Равновесие производителя - состояние производства, при котором использование факторов производства позволяет получить максимальный объем продукции, т. е. когда изокванта занимает самую отдаленную от начала координат точку. Чтобы определить равновесие производителя, необходимо совместить карты изоквант с картой изокост. Максимальный объем выпуска будет в точке касания изокванты с изокостой (рис. 21.6).

Рис. 21.6. Равновесие производителя

Из рис. 21.6 видно, что изокванта, расположенная ближе к началу координат, дает меньшее количество производимой продукции (изокванта Q1). Изокванты, расположенные выше и правее изокванты Q2, вызовут изменение большего объема факторов производства, нежели позволяет бюджетное ограничение производителя.

Таким образом, точка касания изокванты и изокосты (на рис. 21.6 точка Е) является оптимальной, поскольку в этом случае производитель получает максимальный результат.

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний и предельный доход. Экономическая, бухгалтерская и нормальная прибыль.

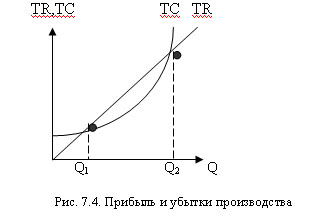

Доход фирмы - денежные потоки, поступающие физ или юр. лицам из разных источников. Общий доход (TR) - выручка, ден. поступления от реализации опред. пол. продукта. Средний доход (АR) - доход на ед. реализ. продукции в среднем. Предельный доход (MR) - изменение общего дохода при изменение реализ продукции на ед. TR=P*Q; AR= TR/Q; MR= дельта TR/ дельта Q.** Прибыль - разность между доходом и издержками. Нормальная прибыль - уровень прибыли, достаточный для поддержания безубыточного пр-ва. Бухгалтерская прибыль - разность между доходом и бухг. (явными) издержками. Эк. прибыль - разность между доходом и эк. издержками.

Национальная экономика и её общая характеристика. Открытая и закрытая экономика.

Нац. эк. - это исторически сложившаяся в опред. терр. границах система общественного воспроизводства. Цель - обеспеч. высоких темпов роста нац. объема пр-ва; достижение стабильности цен; поддержание выского уровня занятости; поддержание равновесия экспорта и импорта; стабилизация обменного курса валют. Нац. эк. сост из двух крупных сфер - пр-ва товаров и услуг, что в совокупности - реальный сектор эк. Сферы услуг: соц.-эк. подсистема обеспеч. насел. фин.-кредит. операциях; материально-бытовая подс. - ЖКХ, общепит.; соц.-оздор. подс. - охрана здоровья людей; коммуникационная подс. - транспорт, связь; образовательнао-духов. подс. - культура, искусство. "теневая экономика" - та чась нац. эк, продукт кот. создается в результате незаконной или неучитываемой гос. органами деятельности кримин. и некрим. характера.

Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов в рыночной экономике. Понятие системы национальных счетов.

Кругооборот: в центре гос. от него по кругу отходят стрелки к рынок товаров и услуг, предприн. фирмы, рынок ресурсов, дом. х-ва.

Нац. продукт - все товары и услуги, создаваемые в данной стране за опред. период времени. Размеры нац. продукта опред по Системе нац. счетов(СНС). CYC изуч. и фикс. процесс создания, расперделения нац. продукта и нац. дохода в стране. СНС группируют по секторам: нефинансовые пр-я(гос. пр-я, фирмы, кооперативы, предприниматели); фин. учреждения - ЦБ, коммерч. банки, страховые компании(ресурсы получают от %, комиссий); гос. учреждения(гос. управление, гос. фин-кред. организ., гос. бюджетные фонды); некоммерческие организации(профосоюзы, благотв. фонды); дом. х-ва; заграница. Современная CYC сост из 3 блоков: 1) предназначен для сопостав. инвестиций и сбережений 2) анализирует создания и распред. продукта. между отраслями 3) прослеживание движение фин. активов в виде покупок и продаж на ден. рынке.

Центральным показателем Системы национальных счетов является валовой внутренний продукт (ВВП).

Валовой внутренний продукт, принципы и методы его расчета. Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость.

В статистике ряда зарубежных стран используется и более ранний макроэкономический показатель — валовой национальный продукт (ВНП). Оба эти показателя определяются как стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в экономике за один год (квартал, месяц). Они подсчитываются в ценах как текущих (действующих), так и постоянных (какого-либо базового года). Разница между ВНП и ВВП состоит в следующем:

• ВВП подсчитывается по так называемому территориальному признаку. Это совокупная стоимость продукции сфер материального производства и услуг независимо от национальной принадлежности предприятий, расположенных на территории данной страны;

• ВНП — это совокупная стоимость всего объема продукции и услуг в обеих сферах национальной экономики независимо от местонахождения национальных предприятий (в своей стране или за рубежом).

Валовой внутренний продукт (англ. Gross Domestic Product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Валовой внутренний продукт различается:

номинальный (англ. nominal GDP) (абсолютный) — выражен в текущих ценах года его расчёта.

реальный (англ. real GDP) (с поправкой на инфляцию) — выражен в ценах предыдущего или любого другого базового года. В реальном ВВП учитывается, в какой степени рост ВВП определяется реальным ростом производства, а не ростом цен.

ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при необходимости справочно пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту, так и может быть представлен по Паритету покупательной способности (ППС) (для более точных международных сравнений).

ВВП рассчитывается как сумма объёмов потребления, инвестиций, государственных расходов и экспорта за вычетом импорта. ВВП подсчитывается раз в квартал.

ВВП рассчитывается 3 методами:

по доходам — суммируются доходы населения, корпораций, проценты по сбережениям, доходы государства от предпринимательской деятельности, а также в виде налогов на производство и импорт, амортизационные отчисления;

по расходам — суммируются потребительские расходы домашних хозяйств, инвестиционные расходы фирм, государственные расходы на закупку товаров, услуги и инвестиции и чистый экспорт (экспорт за вычетом импорта);

по сумме произведенной продукции — суммируются только добавленные каждой фирмой стоимости (добавленная стоимость, созданная на данном предприятии).