- •1.Предмет экономической теории

- •3. Потребности и ограниченность (редкость) полезных благ. Проблема выбора.

- •4. Факторы производства.

- •6. Собственность как экономическая категория.

- •7. Собственность и предпринимательство.

- •8. Экономические системы: рыночная, командная( плановая), традиционная, смешанная.

- •9. Главные вопросы экономической организации общества и их решения в различных экономических системах. ( Что? Как? Для кого?)

- •10. Понятие рынка и его основные характеристики.

- •11. Инфраструктура рынка.

- •16.Экономические потребности и блага.

- •19. Денежное обращение.

- •20. Конкуренция: понятие, виды и модели.

- •22. Прибыль. Ее место в системе целей фирмы.

- •27. Простые моменты процесса труда.

11. Инфраструктура рынка.

Рыночная инфраструктура – это система учреждений и организаций, обеспечивающих движение товаров и услуг на рынке. Встречаются и другие определения рыночной инфраструктуры. Ее определяют как комплекс элементов, институтов и видов деятельности, создающих организационно-экономические условия для функционирования рынка; как совокупность учреждений, организаций государственных и коммерческих предприятий и служб, обеспечивающих нормальное функционирование рынка; как совокупность институтов рынка, которые обслуживают и обеспечивают движение товаров и услуг, капиталов и рабочей силы. Рыночной экономике необходима инфраструктура - система взаимосвязанных специализированных организаций, тема взаимосвязанных потоков товаров, услуг, денег, ценных бумаг и рабочей силы. Например, на товарном рынке действуют товарные биржи, предприятия оптовой и розничной торговли, фирмы, занимающиеся посреднической деятельности, и т.п. Для рассмотрения понятия «инфраструктуры», прежде всего, необходимо определить, что же представляет термин «инфраструктура» сам по себе. Инфраструктура (от лат. infra - ниже, под и structura-строение, расположение) - в теории рынка: комплекс рыночных институтов, обеспечивающих взаимосвязь основных макроэкономических потоков. Различают «широкую» и «узкую» инфраструктуру. В широком смысле к рыночной инфраструктуре относят всю систему институтов всех локальных рынков. В более узком смысле имеют в виду материальные объекты инфраструктуры - «товары общественного потребления», производство и использование которых обеспечивается обычно государством (городские транспортные системы, муниципальные системы водоснабжения и т. д.) [3]. Или же говоря иначе, инфраструктура - это комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих производство. Включает, например, строительство дорог, каналов, портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое хозяйство, транспорт, связь, образование, информационное обеспечение, науку, здравоохранение и т. д.. Под современным рынком понимают любую систему, дающую возможность покупателям и продавцам совершать свободную куплю-продажу товаров. Рыночная структура может выступать в различных формах. Это может быть традиционный рынок на городской площади; товарная, фондовая, валютная биржи или биржа труда; газетные объявления типа “продаю-покупаю”; информационно-компьютерные системы купли-продажи товаров и т. д. Существуют множество видов рынков, главные из которых можно сгруппировать по следующим трем признакам Основные организационные формы рыночной инфраструктуры в России. Важную роль в рыночной экономике играют биржи. Они могут быть товарные и фондовые. Товарные биржи реализуют биржевые товары - однородную, стандартизированную продукцию типа зерна, нефти и т.д. Купля-продажа товаров, т.е. сделки на реальный товар [7], может осуществляться с немедленной их поставкой в будущем (форвардные сделки), однако большую часть сделок на современных товарных биржах составляют т.н. фьючерсные сделки. Товарные биржи как и фондовые играют большую роль в экономике. Они служат ее рыночными стабилизаторами, выравнивая спрос и предложение, благодаря непрерывному потоку купли-продажи. Товарная биржа - это организация оптового рынка, на котором торговля осуществляется по установленным биржей правилам в форме гласных публичных торгов, которые прово-дятся в определенном месте в определенное время

12. Спрос и факторы его определяющие. Функции спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Спрос — это платежеспособная потребность в каком-либо товаре или услуге.

Величина

спроса

![]() —

это количество товаров

и услуг,

которое покупатели готовы приобрести

в данное время, в данном месте, при данных

ценах. Потребность в некотором благе

подразумевает желание обладать товарами.

Спрос же предполагает не только желание,

но и возможность его приобретения по

существующим на рынке ценам.

—

это количество товаров

и услуг,

которое покупатели готовы приобрести

в данное время, в данном месте, при данных

ценах. Потребность в некотором благе

подразумевает желание обладать товарами.

Спрос же предполагает не только желание,

но и возможность его приобретения по

существующим на рынке ценам.

Виды спроса:*Индивидуальный спрос;*Рыночный спрос;*Спрос на факторы производства (Спрос производства);*Потребительский спрос

На величину спроса влияет огромное количество факторов (детерминантов). Спрос зависит от:

использования рекламы

моды и вкусов

ожидания потребителей

изменений предпочтений окружающей среды

доступности товаров

величины доходов

полезности вещи

цены установленной на взаимозаменяемые товары

а также зависит от количества населения.

Максимальная цена,

которую покупатели готовы заплатить

за определенное количество данного

товара или услуги называется ценой

спроса

(обозначают

![]() )

)

Различают экзогенный и эндогенный спрос. Экзогенный спрос — это такой спрос, изменения которого вызывается вмешательством правительства, либо внедрением каких-либо сил извне. Эндогенный спрос (внутренний спрос) - образуется внутри общества благодаря тем факторам, которые существуют в данном обществе

Зависимость между

величиной спроса и определяющими его

факторами называют функцией спроса.

В

самом общем виде ее записывают следующим

образом

![]() где:

где:

—

величина спроса на рассматриваемый

товар;

—

величина спроса на рассматриваемый

товар; цены

рассматриваемого и других товаров;

цены

рассматриваемого и других товаров; —

потребительский доход;

—

потребительский доход; —

ожидания потребителей относительно

будущих цен;

—

ожидания потребителей относительно

будущих цен; —

денежный доход потребителей;

—

денежный доход потребителей; —

количество потенциальных покупателей;

—

количество потенциальных покупателей; —

вкусы и предпочтения потребителей;

—

вкусы и предпочтения потребителей; —

другие факторы.

—

другие факторы.

Если все факторы,

определяющие величину спроса считать

неизменными для данного периода времени,

то можно от общей функции спроса перейти

к функции

спроса от цены:

![]() .

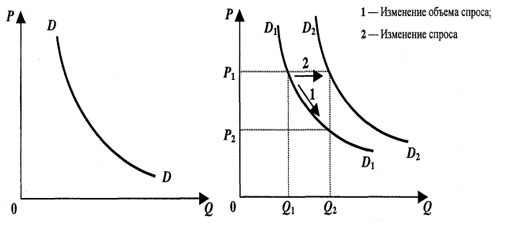

Графическое изображение функции спроса

от цены на координатной плоскости

получило название кривой

спроса

(рисунок ниже).

.

Графическое изображение функции спроса

от цены на координатной плоскости

получило название кривой

спроса

(рисунок ниже).

Изменения происходящие на рынке связанные с количественным предложением товара всегда зависят от цены установленной на данный товар. Между рыночной ценой товара и тем его количеством, на которое предъявляется спрос всегда существует определенное соотношение. Высокая цена товаров ограничивает спрос на него, уменьшение цены на этот товар как правило характеризует возрастание спроса на него.

Изменения спроса и величины спроса

При анализе рыночной конъюнктуры необходимо проводить четкое различие между спросом и величиной спроса, а также между изменениями величины спроса и изменениями в самом спросе на данный товар.

Изменение величины спроса наблюдается при изменении цены рассматриваемого товара и неизменности всех прочит параметров (вкусов, доходов, цен на другие товары). На графике подобное изменение отражается движением вдоль кривой спроса из точки (стрелка №1).

Изменение спроса происходит при неизменности рыночных цен на рассматриваемый товар, т.е. под воздействием каких-либо неценовых факторов, и на графике отражается смещением кривой спроса вправо или влево (стрелка №2).

— Цена

— Объем спроса

—

Кривая спроса

—

Кривая спроса

К неценовым факторам влияющим на спрос относят:

Изменения в денежным доходах населения

Изменения в структуре и количестве населения

Изменения цен на другие товары (особенно на товары заменители, или взаимодополняющие товары)

Экономическая политика государства

Изменение потребительских предпочтений, под воздействием рекламы, моды.

Исследование неценовых факторов позволяет сформулировать закон спроса.

Закон спроса. Если цены на какой-либо товар увеличиваются, и при этом все прочие параметры остаются неизменными, то спрос будет предъявляться на все меньшее количество данного товара.

Действие закона спроса может быть объяснено на основе действия двух взаимосвязанных эффектов: эффекта дохода и эффекта замещения. Суть этих эффектов в следующем:

С одно стороны, рост цен сокращает реальный доход потребителя при неизменной величине его денежного дохода, снижает его покупательную способностью, что ведет к относительному сокращению величины спроса на подорожавший товар (эффект дохода).

С другой стороны, этот же рост цен делает более привлекательными для потребителя другие товары, побуждает его заменить подорожавший товар более дешевым аналогом, что опять таки ведет к сокращению величины спроса на него (эффект замещения).

Закон спроса не действует в следующих случаях:

Парадокс Гиффена (Рост цен на основную группу товаров первой необходимости приводит к откажу от более дорогих и качественных товаров, и к увеличению объема спроса на данный основной продукт (может наблюдаться в период голода). Например во время голода в Ирландии в середине 19 века объем спроса на картофель увеличился. Гиффен связан это с тем, что в бюджете бедных семей расходы на картофель занимали значительную долю. Повышение цен на данный товар приводило к тому, что реальные доходы этих слоев населения падали, и они были вынуждены сокращать покупки прочих товаров, увеличивая потребление картофеля, чтобы выжить и не умереть с голода)

Когда цена является показателем качества (В этом случае потребитель может считать что высокая цена товара свидетельствует о его высоком качестве и увеличении спроса)

Эффект Веблена (Связан с престижным спросом, ориентированном на приобретение товаром, свидетельствующих по мнению покупателю о его высоком статусе или принадлежности к "товарам-льготникам")

Эффект ожидаемой динамики цен (Если цена товара снижается и потребители ожидают сохранение этой тенденции, то размер спроса в данный временной период может уменьшаться и наоборот)

Для редких и дорогостоящих товаров, являющихся средством вложения денег.

Спрос. Спрос -- это потребность в товарах и услугах, обеспеченная необходимыми денежными и другими платежными средствами. Спрос определяет, что покупать на рынке и в каком количестве; на стороне спроса -- деньги. На рынке покупатели (потребители) хотят купить товар и удовлетворить свою потребность. Спрос покупателей на определенный товар зависит от множества факторов: денежного дохода и роста населения, от размера рынка, льгот потребителю, субъективных вкусов потребителей, наличия товаров-субститутов (товаров-заменителей) и др. Но главным фактором, определяющим спрос, является цена (покупатели всегда хотят купить товар дешевле, а продавцы -- продать дороже). Покупатель предлагает цену спроса -- предельно максимальную цену, за которую он согласен купить товар. Выше эта цена подняться не может, так как у покупателя нет больше денег. Следовательно, при неизменности всех других факторов у покупателя существует определенное соотношение между рыночной ценой товара и величиной спроса на него. Это отношение называется кривой спроса. Если цены растут, то спрос уменьшается. Итак, кривые спроса и предложения указывают, какое количество товара конкурирующие потребители и производители готовы покупать и продавать в зависимости от цены, которую они платят и получают.

13. Предложение и факторы его определения. Функция предложения. Величина предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Предложение. Предложение -- это количество товаров и услуг, которое производитель желает продать на рынке. Предложение показывает, какая и в каком количестве произведена продукция, которую производитель желает продать на рынке. На стороне предложения -- товары. На предложение товаров могут влиять технический прогресс, монопольное положение производителя, движение цен на другие товары и др. Важнейшими факторами, воздействующими на предложение товара, являются цены на этот товар и издержки его производства. Как связано предложение с ценой? Производители стремятся продать товар «подороже». Продавцы назначают на свой товар предельно минимальную цену, так как более низкая цена сделает их производство нерентабельным. Соотношение между рыночными ценами предложения и количеством товаров называется кривой предложения. По мере повышения цены предложения возрастает число продавцов (производителей) и объем предложения на рынке. Механизм спроса и предложения. Если государство не вмешивается в рыночный механизм, т.е. не вводит контроль за ценами, то спрос и предложение на конкурентном рынке придут в равновесие и установятся рыночная цена товара и его общий объем производства. Равновесие возникает при таких ценах и при таких количествах товаров, при которых конкурентные силы сбалансированы, т. е. когда количество товаров, которое хотят купить покупатели, соответствует количеству товаров, которое продавцы хотят продать. В результате образуется равновесная цена -- цена такого уровня, когда объем предложения соответствует объему спроса Колебания спроса и предложения изменяют равновесную цену и равновесное количество товаров на рынке Это выражается в следующем:*увеличение спроса вызывает рост как равновесной цены, так и равновесного количества товара;*уменьшение спроса приводит к падению равновесной цены и равновесного количества товара;*рост предложения товара вызывает уменьшение равновесной цены и увеличение равновесного количества товара;*сокращение предложения ведет к увеличению равновесной Цены и уменьшению равновесного количества товара. Таким образом, на рынке спрос и предложение не всегда Уравновешены, но рынок тяготеет к равновесию. В рыночной экономике действует закон спроса и предложения, согласно которому любое изменение спроса и предложения автоматически включает стихийный механизм поиска равновесных цен, т- е. равновесия производства и потребления, что и создает сбалансированность экономики. В целом концепция спроса и предложения распространяется и на рынок ресурсов. Однако рынок ресурсов имеет свои особенности. В силу ограниченности ресурсов на рынке существует устойчивый спрос на факторы производства. Спрос на ресурсы является производным спросом от готовых товаров и услуг, которые производятся с помощью данных ресурсов. Следовательно, ресурсы удовлетворяют потребности потребителя не прямо, а косвенно, через производство товаров и услуг. Производный характер спроса на ресурсы означает, что устойчивость спроса на любой ресурс будет зависеть от его производительности и от цены товара, созданного с помощью этого ресурса. Показав, что колебания спроса и предложения зависят 6т изменения цены, рассмотрим, как это происходит на практике. ПРЕДЛОЖЕНИЕ – способность и желание продавцов предложить определенное количество товара по данной цене. Предложение характеризуется, в первую очередь, величиной предложения – количеством товаров, которое продавцы хотят и могут продать по данной цене. Таким образом, у них должно быть желание (согласие на продажу товара по данной цене) и возможность (наличие необходимого числа товаров) для продажи товара в данном количестве. Можно рассматривать как индивидуальное предложение (предложение конкретного продавца), так и общую величину предложения (предложение всех продавцов, присутствующих на рынке). В экономике изучается, в основном, общая величина предложения на какой-либо товар. В макроэкономике также рассматривается совокупное предложение – общая величина предложения всех товаров всеми продавцами, действующими на данном рынке. Как правило, предложение товара подчиняется закону предложения. ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ – закон, в соответствии с которым при увеличении цены на товар предложение этого товара повышается при прочих неизменных факторах. Закон предложения может иметь исключения. Так, для целого ряда товаров сдерживающим фактором роста производства является ограниченность ресурсов. При достижении границы максимального использования ресурсов никакой рост цен не сможет увеличить производство, а с ним и предложение товаров. Закон предложения имеет общепринятое в экономической науке графическое отображение в виде графика предложения. ГРАФИК ПРЕДЛОЖЕНИЯ – график, показывающий зависимость величины предложения от цены. Каждой величине цены соответствует свое значение величины предложения. Эту зависимость можно выразить графически в виде кривой предложения (линии предложения) на графике предложения. КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – непрерывная линия на графике предложения, на которой каждой величине цены соответствует определенная величина предложения. Линия предложения на графике может выглядеть различным образом, в зависимости от товара. Иногда она изображается в виде прямой, а чаще – в виде кривой, напоминающей гиперболу. При этом кривую часто изображают так, что она как бы имеет вертикальную асимптоту. Этим хотят подчеркнуть ограниченный характер производственных возможностей: существует предел производства каждого продукта, такая величина выпуска, которая не может быть достигнута даже при самых высоких затратах, поскольку ресурсы носят ограниченный характер. Кривую предложения обычно изображают лишь в начальной или центральной ее части, не доводя линию до участков чересчур высокой цены на товар, поскольку такие ситуации являются, как правило, умозрительными и изучение предложения в них носит характер предположений. Кривая предложения может менять свою форму, смещаясь вправо или влево, под влиянием неценовых факторов предложения. ФАКТОРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (детерминанты предложения) – факторы, влияющие на величину предложения. Основным детерминантом является цена товара, влияющая на предложение в соответствии с законом предложения. Кроме того, существует ряд других факторов, которые принято называть неценовыми факторами предложения. НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (неценовые детерминанты предложения) – факторы, влияющие на величину предложения, и не связанные с ценой товара. При изменении неценовых факторов изменяется величина предложения при заданных величинах цены; таким образом, изменяется кривая предложения. В этом случае обычно говорят о смещении кривой предложения. При росте предложения кривая смещается вправо, при уменьшении – влево. К неценовым факторам относят: *Уровень технологии. Развитие технологий приводит к повышению уровня ресурсоотдачи – на единицу ресурсов можно получить больше продукции. Например, внедрение поточной линии приводит к тому, что выпуск продукции в расчете на одного рабочего возрастает. Таким образом, с ростом уровня технологии растет производство товаров, а значит, и их предложение. Этот фактор, однако, мало влияет на те товары, при использовании которых необходим ручной труд и использование традиционных технологий. *Цены ресурсов. Цена на ресурсы существенно влияет на величину предложения. Рост цен на ресурсы вызывает рост себестоимости продукции, и, как следствие, увеличение цены, по которой производители готовы продавать свои товары. Таким образом, цена на ресурсы находится в обратной зависимости к величине предложения товара. *Величина налогов. Налоги влияют на прибыль производителя; для того, чтобы компенсировать рост налогов, производители увеличивают цену продукции. Этот фактор наиболее значим для тех товаров, которые облагаются высоким налогом. Например, государство обычно облагает большими налогами производство алкогольных напитков и табачных изделий, с тем, чтобы ограничить потребление этих товаров, или же изделия из меха диких животных – с тем, чтобы предотвратить их истребление. *Количество производителей. При увеличении числа производителей какого-либо продукта предложение будет расти. Однако и в этом случае следует учитывать ограниченность ресурсов. С ростом числа производителей происходит исчерпание дешевых ресурсов. Вновь появляющиеся на рынке фирмы вынуждены будут использовать более дорогие ресурсы, например, при исчерпании ресурсов местного сырья придется завозить его издалека, что увеличит затраты. Такие товары уже невыгодно продавать по прежней цене, а это значит, что предложение по данной цене не увеличится. К другим неценовым факторам предложения относят: *Ожидания производителя. Предложение может изменяться в зависимости от потребительских ожиданий относительно будущих цен на товары, сырье, изменения налоговых ставок и др. Например, фермеры могут придерживать продажу пшеницы, ожидая, что цена на нее увеличится. Однако возможен и обратный эффект – в ожидании повышения цен производители могут наращивать производство. Этот фактор достаточно сложно учесть, и потому он не используется в модели. *Цены на другие товары. Производители находятся в постоянном поиске наиболее выгодного вложения капитала. При повышении цены на какой–либо товар он становится привлекательным для капиталовложений, и происходит приток капитала в сферу его производства. Таким образом, одним из неценовых факторов предложения товара являются цены на другие товары: если они растут, будет происходить отток капитала в сферу их производства, и, соответственно, уменьшение предложения данного товара, и наоборот. Этот фактор наиболее значим для товаров со схожими условиями производства, поскольку в этом случае переход на другой вид продукции не требует больших затрат. Данный фактор не рассматривается в модели.

14.Предельная полезность как экономическая категория. Потребительские предпочтения можно описать, используя концепции полезности и предельной полезности. В экономическом анализе термин «полезность» используется для обозначения того удовольствия или удовлетворения, которое получают люди от потребления товаров или услуг. Можно предложить еще одно определение. Полезность выражает степень удовлетворения, получаемого субъектом от потребления товара или выполнения какого-либо действия. Эта категория включает и психологический компонент, потому что люди ощущают полезность, получая вещи, приносящие им удовлетворение, и, отказываясь от вещей, не доставляющих такого же удовольствия. Если от покупки книги человек более счастлив, чем от приобретения буханки хлеба, то мы говорим, что книга имеет для него большую полезность, чем буханка хлеба. Полезность блага - это удовлетворение, которое испытывает человек в процессе потребления блага; в основе полезности лежат разные физические. Понятие предельной полезности впервые введено современными экономистами, создавшими теорию ценности по предельной полезности. Под этим названием они разумеют наименее важный вид пользы, который приносит данное благо в сфере удовлетворения человеческих потребностей. Предположим, например, что хлеб может служить для питания человека, для посева, для корма скота, для винокурения. Последняя его роль является наименее важной; способность хлеба удовлетворять эту потребность и есть его предельная полезность. Даже в отношении одной и той же потребности благо может иметь различную предельную полезность (напр. хлеб — для сытого и для голодного). Предельная полезность повышается при недостатке блага и понижается при его избытке Впервые теории предельной полезности благ как меры ценности благ и основания цен появились в 1870-х гг. практически одновременно в Австрии (К. Менгер), Англии (У. Джевонс) и Швейцарии (Л. Вальрас). В противовес теории стоимости, теория полезности (в том виде, как она разрабатывалась в тот период) основывалась на субъективных оценках стоимости благ. Ключевое значение в ценообразовании отводилось полезности (а не затратам труда). Центром исследования, главным объектом, на который было направлено внимание ученых, стал рынок, спрос и предложение, определяющие их силы. В течение последующих десятилетий теория предельной полезности претерпела значительные изменения, многие ее важнейшие положения были усовершенствованы и развиты далее, особенно в части приложения математического аппарата, который помогал совершенствовать и содержательные/определения. Теория предельной полезности – составная часть учения, получившего название «маржинализм». Возникновение теории предельной полезности привело к революционным изменениям в теории стоимости. Главные идеи маржинализма состоят в следующем: Первое – неприемлемо определение стоимости затратами труда (или труда, земли и капитала). Второе – стоимость (ценность) блага определяется величиной полезного эффекта, получаемого индивидуумом от его потребления, т.е. предельной полезностью блага. Третье – стоимость рассматривается как субъективная категория, отражающая индивидуальные оценки полезности благ конкретными потребителями. Четвертое – введено понятие предельной величины и на основе этого разграничены совокупная и предельная полезность благ. Пятое – стоимость труда и капитала, а следовательно, и издержки производства, определяются как производные от стоимости (предельной полезности) потребительских товаров [9]. Представители теории предельной полезности исходили из того, что анализ экономических процессов следует начинать с изучения потребностей людей, с поиска критерия полезности благ. Под полезным эффектом благ понимается удовлетворение, которое получают люди от их потребления, то есть полезность благ определяется их способностью удовлетворять какие-либо потребности человека. Теория предельной полезности рассматривает не полезность потребительских благ вообще, а ту конкретную полезность, которую эти блага способны принести данному индивиду. Например, если потребитель А приобретает товар X, то он делает это для удовлетворения каких-то своих нужд, то есть товар Х имеет определенную полезность для А. Когда потребитель покупает последовательно единицы товара Х (например, книги), то каждая новая покупка будет увеличивать полезность, получаемую А от товара X. Сумма полезностей всех приобретенных единиц товара А (положим 5 книг) называется общей или совокупной полезностью (total utility – U) товара Х (в нашем случае 5 книг). Если А приобретает еще одну единицу товара Х (6-ю книгу), то общая полезность возрастет на величину, которую называют предельной полезностью (marginal utility – MU). Иными словами, предельная полезность – это полезность, равная приращению общей полезности при увеличении потребления товара на одну дополнительную единицу [6; 8]. Новая теория стоимости учитывала необходимость разграничения совокупной и предельной полезности благ. Такое разграничение позволило научно объяснить знаменитый «парадокс Смита». Его суть заключается в следующем: если стоимость зависит от полезного эффекта, то почему блага, имеющие в жизни человека наивысший полезный эффект (например, вода, хлеб, не говоря уже о воздухе), ценятся, как правило, весьма низко или вообще не имеют стоимости, тогда как блага, польза которым точки зрения естественных потребностей индивида, не вполне очевидна (бриллианты и т.п.), имеют очень высокую ценность. Смит не нашел решения этого парадокса и потому апеллировал к затратам. Вслед за ним так же поступили Рикардо, Маркс, Милль и другие. Маржинализм нашел иное решение «парадокса Смита». Действительно, вода ценится в нормальных условиях значительно ниже бриллиантов, но так бывает только тогда, когда речь идет об удовлетворении конкретной, не очень острой (в нормальных условиях) потребности с помощью, допустим, одного литра воды, сравнительно с удовлетворением конкретной потребности посредством одного бриллианта. Если же представить себе весь запас пресной воды в мире, противостоящий всему мировому запасу бриллиантов, первый будет иметь бесконечно более высокую ценность, чем последний. В таком разграничении совокупной полезности блага (то есть полезности всего запаса или всего доступного данному индивиду количества блага) и его предельной полезности (то есть полезности последней единицы из этого запаса или из этого доступного количества) – важнейшее концептуальное новшество, привнесенное в теорию стоимости [9]. Теорией предельной полезности для анализа оценки удовлетворения потребностей использовались разные методы и уровни абстракции. На первом этапе анализа они использовали метод «робинзонады». Этот метод позволяет проводить исследование в максимально «чистом виде», до принятия во внимание процессов обмена и специфических общественных форм хозяйствования. Затем исследование переходит на другую ступень, в анализ включаются товаропроизводители, вступающие в процесс обмена [7]. Наиболее слабым местом теории предельной полезности была невозможность хотя бы в каком-то приближении измерить полезность и однозначно ее оценить для разных людей. Когда экономическая мысль сделала следующий шаг и доказала, что нет необходимости ее измерять (в теории потребительского выбора), теория предельной полезности получила широкое признание, а идея предельных эффектов стала использоваться в других разделах экономической науки.

15.Принцип убывающей предельной полезности.- принцип, согласно которому чем больше потребление некоторого блага, тем меньше приращение полезности, получаемой от единичного приращения потребления этого блага. Закон убывающей предельной полезности утверждает, что в непрерывном акте потребления предельная полезность блага начинает уменьшаться. Отсюда следует необходимость понижения цены для того, чтобы побудить потребителя к увеличению покупок такого продукта. Однако, закон убывающей предельной полезности не всегда действует при малых количествах товара. Например, если человек принимает одну таблетку — он излечивается не полностью. Если две — то он излечивается полностью, и предельная полезность возрастает по сравнению с одной таблеткой. Однако дальнейшее потребление антибиотиков только вредит организму и предельная полезность становится отрицательной. Первый закон Госсена

Пусть потребитель приобретает товар А. Зададимся вопросом: одинакова ли предельная полезность каждой единицы товара А? Иными словами, получает ли потребитель равное приращение общей полезности при потреблении любой единицы товара А? Степень полезного эффекта благ зависит от их ограниченности, возможности воспроизведения. Человек нуждается не вообще в данном благе, а в определенном его количестве. Полезность каждой новой единицы блага зависит от уже имеющихся у него подобных единиц. Потребность в новых единицах блага с увеличением их числа постепенно насыщается. Поэтому по мере увеличения потребления каждой новой единицы блага степень насыщения увеличивается, а полезность каждой следующей единицы блага убывает. Например, удовлетворение от первого выпитого стакана воды больше, чем от второго или третьего. Следовательно, полезность третьего и четвертого стаканов воды меньше, чем первого и второго в данный конкретный момент для отдельного индивида. Четвертый стакан воды может оказаться для него просто ненужным.

Если потребление остальных товаров не меняется, то по мере насыщения потребности в товаре А удовлетворение от потребления последующей единицы этого товара падает, т.е. предельная полезность каждой последующей единицы товара А снижается. Данная устойчивая и постоянно повторяющаяся взаимосвязь и взаимозависимость экономических явлений получила название закона убывающей предельной полезности. Первоначально данный закон был сформулирован как закон насыщения потребностей Г.Госсеном (1854). В экономической литературе он получил название Первого закона Госсена.

Для большинства товаров этот закон действует со второй или третьей единицы товара, т.е. по мере приобретения очередных единиц данных товаров их предельные полезности начинают снижаться. В отдельных случаях на начальных этапах потребления какого-то товара предельная полезность может возрастать. Например, в жаркий день удовлетворение, получаемое от второго стакана воды, как исключение, может превосходить удовлетворение от первого.

Но возникает вопрос: как же так, человек каждый день ест хлеб, но не чувствует, чтобы по мере его потребления степень удовлетворения хлебом падала? Ошибочность такого взгляда состоит в том, что здесь неверно определен объект оценки: нас интересует полезность хлеба, потребленного за день, т.е. его общая дневная полезность, а не полезность хлеба вообще. О предельной полезности можно будет вести речь только в том случае, если изменится дневное потребление хлеба, т.е. общая дневная полезность изменится. Например, если Вы потребляете 200 г хлеба в день, то можно утверждать, что увеличение дневной нормы на 100 г (с 200 до 300 г) принесет меньшее удовлетворение, чем предыдущее повышение (со 100 г до 200 г).