- •Глава 1 назначение, условия работы

- •1.1. Назначение и виды тяговых аппаратов

- •1.2. Условия работы

- •Глава 2токоведущие части

- •2.1. Провода и катушки

- •1.1. Назначение и виды тяговых аппаратов 14

- •2.2. Контакты и контактные элементы

- •Нагревание контактов и их расчет

- •2.4. Кинематика коммутирующих контактов

- •Глава 3 электрическая дуга и устройства дугогашения

- •3.1. Свойства и характеристики электрической дуги

- •3.2. Динамические характеристики дуги

- •3.3. Элементы дугогасительных систем

- •3.4. Магнитное дугогашение

- •Газовое дугогашение

- •Приводы тяговых коммутационныхаппаратов виды приводов, их статика и динамика

- •1.1. Назначение и виды тяговых аппаратов 14

- •Индивидуальные электропневматические приводы

- •Электромагнитные приводы аппаратов

- •4.4 Групповыеэлектропневматические приводы

- •4.5 Двигательные приводы тяговых аппаратов

- •Глава 5 аппараты защиты и реле

- •5.1 Принципы работы систем и аппаратов защиты

- •5.2 Главные и быстродействующие выключатели э.П.С.

- •5.3 Электромеханические реле

- •5.4 Электромеханические регуляторы

- •Глава 6 параметрические и бесконтактные приборы и устройства

- •6.1 Резисторы

- •6.2 Реакторы

- •6.3 Магнитные усилители

- •6.4 Полупроводниковые приборы

- •Глава 7 аппараты цепей управления и вспомогательных цепей

- •7.1 Общие сведения

- •7.2 Распорядительные аппараты управления

- •7.3 Аппараты и устройства связывания

- •7.4 Аккумуляторные батареи

- •7.5 Устройства отопления, освещения и сигнализации

- •Глава 8 токоприемники

- •8.1 Условия работы токоприемников

- •8.2 Характеристики токоприемников

- •8.3 Конструкция токоприемников для верхнего контактного провода

- •8.4 Принципы расчета токоприемников

- •8.5 Токоприемники для контактного рельса

Нагревание контактов и их расчет

Тепловые

процессы. Работоспособность контактных

соединений и контактов определяется

тепловыми процессами в них. При этом

решающее значение имеет соотношение

между энергией потерь в контактном

соединении

и энергией Ато

теплорассеяния, отдаваемой за то же

время в окружающее пространство. За

время Т

энергия,

теряемая в контакте,

и энергией Ато

теплорассеяния, отдаваемой за то же

время в окружающее пространство. За

время Т

энергия,

теряемая в контакте,

(2.23)

(2.23)

Эта

зависимость для контактных соединений

имеет некоторые особенности. Так, даже

при постоянном значении тока /

сопротивление г

к не остается постоянным, особенно для

коммутирующих контактов. Превышение

температуры контакта

к

вызывает увеличение поверхностной

пленки, что повышает rк.

Характер изменения rK(t)

отличается тем, что drк(t)/dt

> 0; d2rK(t)/dt2

>

0. Это вызвано тем, что возрастание

rк

связано с превышением температуры

к

из-за увеличения мощности потерь

Рк

=

к

вызывает увеличение поверхностной

пленки, что повышает rк.

Характер изменения rK(t)

отличается тем, что drк(t)/dt

> 0; d2rK(t)/dt2

>

0. Это вызвано тем, что возрастание

rк

связано с превышением температуры

к

из-за увеличения мощности потерь

Рк

=

rK(t).

rK(t).

Рассматриваемый

процесс — лавинный: начавшись, он

развивается с нарастающей интенсивностью.

Обычно периодически в его развитии

наступают почти мгновенные разрывы. В

какие-то нерегулярные моменты времени

возраставшая до этого величина

к,

а вместе с ней и rк

резко (почти мгновенно) снижаются до

исходного или близкого к нему значения.

Вызвано это тем, что возросшее

Uк

становится достаточным для пробоя

поверхностной пленки и образования

новых точек, через которые проходит

ток, в пределах контактных пятен. В

дальнейшем процесс развивается в такой

же последовательности.

к,

а вместе с ней и rк

резко (почти мгновенно) снижаются до

исходного или близкого к нему значения.

Вызвано это тем, что возросшее

Uк

становится достаточным для пробоя

поверхностной пленки и образования

новых точек, через которые проходит

ток, в пределах контактных пятен. В

дальнейшем процесс развивается в такой

же последовательности.

Большую роль играет рассеяние энергии потерь в окружающее пространство

(2.24)

(2.24)

где — коэффициент теплорассеяния, различный для разных поверхностей контактов; — превышение температуры отдельных частей контактов над температурой окружающего воздуха.

Точно определить значение Ато сложно, потому что у большинства контактов тепловые потери выделяются в ограниченном пространстве контактных пятен, а рассеиваются всей поверхностью контактных деталей. Материал контактов однороден и почти одинаков коэффициент теплоотдачи со всех поверхностей, но совершенно неодинаково расположены эти поверхности в ограниченном внутреннем пространстве аппарата. Совершенно различны условия обтекания их охлаждающим воздухом, а следовательно, и коэффициенты теплорассеяния. Все это осложняет расчетное определение энергии Aто, заставляет упрощать условия расчета, широко использовать накопленные опытные данные.

Обычно

процесс нагревания контактов рассматривают

для одного, номинального режима

работы аппарата. Расчетный режим считают

установившимся, соответствующим току

,.

Предполагают также что при продолжительном

режиме превышения температуры контактов

выравниваются и соответствуют допускаемым.

По

ГОСТ 9219—88

установлены следующие превышения

температуры контактных соединений тд

для температуры окружающего воздуха

не выше +40 °С и при условии, что они не

вызывают нагрева соседних частей выше

допустимых для них температур, °С:

,.

Предполагают также что при продолжительном

режиме превышения температуры контактов

выравниваются и соответствуют допускаемым.

По

ГОСТ 9219—88

установлены следующие превышения

температуры контактных соединений тд

для температуры окружающего воздуха

не выше +40 °С и при условии, что они не

вызывают нагрева соседних частей выше

допустимых для них температур, °С:

|

75 |

|

75

|

|

65 |

сопротивление, меньшее, чем у меди

|

65 |

|

80 |

|

80 |

выполненные твердой пайкой или сваркой .

|

|

|

200

|

9. Контакты и другие детали, работающие как пружины: |

|

а) медные (кроме п. 9, б) |

35 |

б) медные контакты разъединителей |

50 |

в) из фосфористой бронзы и подобных сплавов

|

65 |

г) из бериллиевой бронзы и купиаля

|

110 |

д) из углеродистой конструкционной стали |

45 |

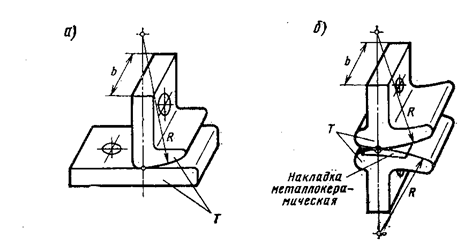

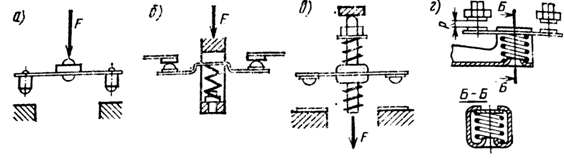

Расчет коммутирующих стыковых контактов силовых цепей.

Приведенные

принципы расчета контактных соединений

могут быть использованы для контактов

различных видов и конструкций. И тяговых

аппаратах наиболее широко применяют

контакты так называемого грибкового

типа (рис. 2.18). Контактная пара на рис.

2.18, а

состоит из медных контактов: нижнего —

плоского наиболее простой формы и

верхнего — грибкового с радиусом

цилиндрической поверхности R.

В контактной паре рис. 2.18, б

оба кон- икта грибковые, изготовленные

из профильной полосы твердотянутой

меди. Они имеют одинаковый радиус R,

но в контактную поверхность нижнего

контакта врезана и впаяна металлокерамическая

пластинка.

Рис. 2.18. Стыковые линейные грибковые контакты

В

аппаратах (контакторах) эти контакты

установлены так, что их торцовые

поверхности Т

практически воздухом не обдуваются.

Они расположены с небольшими монтажными

зазорами между асбестоцементными

пластинами или прессованными стенками

дугогасительной камеры, обладающими

плохой теплопроводностью. Щель между

контактными поверхностями в замкнутом

состоянии узка, отвод тепла от этих

поверхностей невелик. Поэтому при

расчете учитывают лишь площадь S боковых поверхностей контактов,

пропорциональную их ширине b,

боковых поверхностей контактов,

пропорциональную их ширине b,

(2.25)

(2.25)

где

— коэффициент пропорциональности,

зависящий от формы контактов.

— коэффициент пропорциональности,

зависящий от формы контактов.

При определении электрического сопротивления контактного соединения делают допущение m = 1; для линейных контактов это не оказывает большого влияния. При этом уравнение (2.22) примет вид

Для рассматриваемого установившегося режима, Вт,

(2.26)

(2.26)

При принятых условиях А п = Лто и соответственно

(2.27)

(2.27)

где ато — средний коэффициент теплорассеяния для контактов.

Из

выражений (2.24), (2.26), (2.27) получим

или

иначе

или

иначе

( (2.28)

(2.28)

Диализ величин, входящих в правую часть уравнения (2.28),

показывает, что для рассматриваемых условий работы контакта

и аппарата они постоянны; в основном эти параметры и определяясь

протекание теплового процесса. Величина Ак представляет собой

тепловую постоянную контакта. Она характеризует мощность

потерь, которые контакты аппарата могут рассеивать при продолжительном режиме.

Левая сторона уравнения — произведение двух плотностей тона по нажатию jн, А/Н, и линейной плотности jл, А/мм:

(2.29)

(2.29)

Определив

тепловую постоянную контактов

конструктивно попонных аппаратов

на основе опыта, по этим выражениям

можно достаточно рассчитать эту величину

для аналогичных аппарата расчетное

определение этой постоянной весьма

сложно и не достаточно точно. В табл.

2.7 приведены значения удельных плотностей

тока и величины

и величины

для характерных тяговых коммутационных

аппаратов, имеющих медные коммутирующие

контакты.

для характерных тяговых коммутационных

аппаратов, имеющих медные коммутирующие

контакты.

Здесь

большие значения относятся к аппаратам, рассчитанным на

большие токи. Используя принципы

конструктивного подобия при одном и

том же материале контактов для

конструкционных подобных аппаратов,

получим:

относятся к аппаратам, рассчитанным на

большие токи. Используя принципы

конструктивного подобия при одном и

том же материале контактов для

конструкционных подобных аппаратов,

получим:

bFK

b0FKО

Где

b,

FK,

Iном

— соответственно ширина контакта (длина

линии контакта), мм. сила нажатия, Н, и

номинальный ток рассчитываемого

аппарата, А; —то

же для исходного прототипа аппарата.

—то

же для исходного прототипа аппарата.

Рис. 2.19. Мостиковые контакты:

а — включающий с медными контактами; б — выключающие с серебряными контактами; в, г — включающие с серебряными контактами.

Если контакты не из меди, а из других металлов, значения Лк определяют исходя из Ак0 для тех же аппаратов с медными контактами при практически неизменных и то

(2.30)

(2.30)

где

—

допустимые превышения температуры для

контактов соответственно из

рассматриваемого материала и меди.

—

допустимые превышения температуры для

контактов соответственно из

рассматриваемого материала и меди.

Приведенный метод расчета наиболее приемлем для решения практических инженерных задач. При этом имеется возможность варьировать величинами b и FK. Для снижения размеров аппарата выгоднее уменьшать длину контактной линии Ь. Однако при этом давление в месте контакта ртах [см. выражение (2.20)] не должно превышать допустимое напряжение смятия см. Допустимые значения см существенно выше для металлокерамики, т. е. в случае ее применения снижается ширина, а также износ контактов.

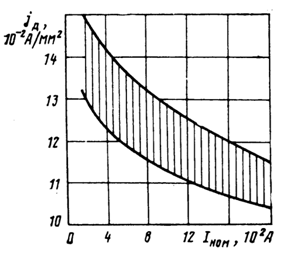

Рис. 2.20 Допустимые плотности тока поверхностных контактов в зависимости от номинального тока

Расчет коммутирующих контактов цепей управления. В современных тяговых аппаратах выполняют такие контакты преимущественно с серебряными или металлокерамическими накладками. Наиболее широко применяют мостиковые контакты (рис. 2.19), обеспечивающие двукратное замыкание и размыкание цепи, что существенно повышает надежность этих операций.

Накладки из серебряных сплавов или металлокерамики изготовляют специальные предприятия цветной металлургии. Размеры и допустимые токи этих накладок нормированы.

Обычно

накладки припаивают к несущим деталям

мягкойпайкой или дозированной контактной

сваркой. Для того чтобы не деформировать

наделки при сварке, с привариваемой

стороны на них делают расплавляемый

выступ, автоматическая дозирующая

система сварочной установки обеспечивает

энергию Асв

=

const.

=

const.

Учитывая воздействия динамических возмущений, для коммутирующих контактов цепей управления в тяговых аппаратах применяют несколько завышенные нажатия, наименьшие значения которых FK min, Н, следующие:

Стыковые контакты кулачковых устройств |

(2—5) |

Контакты электрических блокировок |

(1,5—3) |

реле обычного исполнения |

(1—2) |

То же повышенной чувствительности |

(0,5—1) |

Для реле повышенной чувствительности необходимы легкая уравновешенная контактная система, амортизированное, защитное исполнение контактных устройств. Обычно выбор точечных контактов цепей управления ограничен подбором необходимых наделок, выбором нажатия, а в дальнейшем — их проверкой на предельные токи.

Расчет поверхностных контактов. Их рассчитывают исходя из допустимой плотности тока jдоП, А/мм2, и поверхностного давления рк, Па. Обычно принимают рк = 4,0 5,5 кПа. Для разборных контактных соединений при таком давлении появляются пластические деформации покровного слоя полуды. Сила нажатия, Н,

рк

рк (2.31)

(2.31)

где

—

площадь контактной поверхности, мм2.

—

площадь контактной поверхности, мм2.

Необходимую

площадь контактной поверхности определяют

исходя из допустимой плотности тока ,

А/мм2,

зависящей от тока (рис. 2.20),

,

А/мм2,

зависящей от тока (рис. 2.20),

/

(2.32)

/

(2.32)

С увеличением тока его плотность снижается, потому что увеличение площади контактных пятен непропорционально увеличению площади контактной поверхности детали. Так как все разборные соединения э. п. с. имеют болтовое скрепление, то при расчете их следовало бы определять размеры болтов, соответствующие необходимой силе FK. Однако обычно в таком расчете нет необходимости, так как их размеры нормализованы по размерам наконечников, т. е. по допустимому для них току.

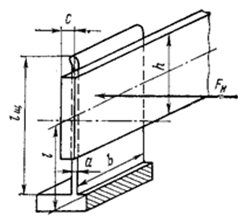

В качестве коммутирующих поверхностные контакты применяют преимущественно для разъединителей различного назначения (например, для отключателей тяговых двигателей, разъединителей токоприемников и др.). Как пример, рассмотрим принцип расчета контактного узла разъединителя (рис. 2.21). Толщину с и ширину h ножа определяют, рассчитывая его как токоведущую шину, работающую при токе /то. Ширина пружинящего контакта, мм,

Рис. 2,21. Расчетная схема разъединителя

(2.33)

(2.33)

Нажатие контакта, Н,

FK=pдhb 10-3. (2.34);

Обычно принимают толщину щеки неподвижного пружинящего контакта а с/2. Длину этой щеки до середины поперечного сечения ножа можно найти из условий получения необходимого нажатия Fк

l= (2.35)

(2.35)

где

—

допускаемое напряжение лзгиба; для

прямых врезных пружи; нящих щек из

твердой (твердотянутой) меди его принимают

приблизительно равным 15 МПа, из твердой

латуни — 20 МПа. 1

—

допускаемое напряжение лзгиба; для

прямых врезных пружи; нящих щек из

твердой (твердотянутой) меди его принимают

приблизительно равным 15 МПа, из твердой

латуни — 20 МПа. 1

Полную длину пружинящей щеки lЩ обычно определяют как lщ l+0,6h, необходимый прогиб контактной щеки

F=2 /(3

/(3 ),

(2.36)

),

(2.36)

где ЕM — 1,1 104 МПа — модуль упругости для меди.

Обязательно должно выполняться условие f< с/2.

Рассмотренные методы расчета контактных соединений используются для установившихся режимов при номинальных токах. В действительности контакты силовых цепей в тяговых аппаратах, работают при токах, изменяющихся в широких пределах. Токи, меньшие номинальных, не оказывают неблагоприятного воздействия на состояние контакта, а токи, превышающие номинальные*; заметно затрудняют его работу. При этом возникают явления, которые могут приводить к опасным последствиям.

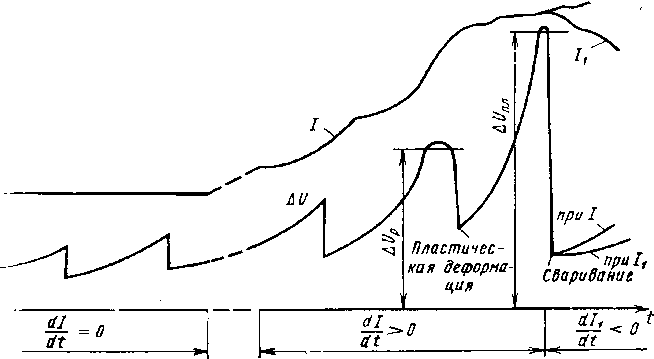

Ранее

были рассмотрены процессы изменения

сопротивления контакта и падения

напряжения в нем при токе, постоянном

по значению. Эти величины заметно

изменяются, что приводит к несбалансированности

энергий А

п

и

.

В

конечном счете значения А

п

и Ато

выравниваются,

что дает возможность рассматривать

такой процесс как установившийся. Иначе

обстоит дело при нарастании тока, когда

dI/dt

>

0. В этом случае может возникнуть

значительное расхождение

.

В

конечном счете значения А

п

и Ато

выравниваются,

что дает возможность рассматривать

такой процесс как установившийся. Иначе

обстоит дело при нарастании тока, когда

dI/dt

>

0. В этом случае может возникнуть

значительное расхождение

=

А

п

— Aт0.

=

А

п

— Aт0.

Падение

напряжения в контактном соединении

будет возрастать интенсивно, так как

UK

.

К тому же, особенно при быстрых изменениях

тока, растут электродинамические силы,

снижающие

.

К тому же, особенно при быстрых изменениях

тока, растут электродинамические силы,

снижающие

Нажатия контактов. В связи со случайным характером прохождении тока в контактном соединении точно рассчитать эти силы порядока определяется зависимостью

(2.37)

(2.37)

где R - радиус условной

окружности, в которую вписывается

поперечным сечением контактной

детали, см;

— радиус условной окружности, в которую

вписывается контактное пятно, см; I—ток

через контакт, А.

— радиус условной окружности, в которую

вписывается контактное пятно, см; I—ток

через контакт, А.

Электродинамическая

сила, снижая нажатие Fк, увеличивает

сопротивление

и

падение напряжения

Uк

дополнительно к вызваному увеличением

тока. Когда

Uк

достигает значения —

падение напряжения, соответствующего

размягчению материала, — начинается

структурное изменение поверхностного

слоя контактных деталей. При

определенном значении несбалансированной

энергии

А

может появиться значительная пластическая

деформации контактных поверхностей,

в результате чего значительно возрастает

суммарная площадь контактных пятен,

почти мгновенно появляется контактное

сопротивление и падение напряжения

Uк.

—

падение напряжения, соответствующего

размягчению материала, — начинается

структурное изменение поверхностного

слоя контактных деталей. При

определенном значении несбалансированной

энергии

А

может появиться значительная пластическая

деформации контактных поверхностей,

в результате чего значительно возрастает

суммарная площадь контактных пятен,

почти мгновенно появляется контактное

сопротивление и падение напряжения

Uк.

Если ток далее не

возрастает, то пластическая деформация

фиксируется, искажая поверхность

контакта. Дальнейшее нарастание приводит

также к увеличению падения напряжения

в контактним соединении (рис. 2.22). При

достижении им значения

выробатывается

избыточная энергия

А,

достаточная для расплавления поверхносного

слоя контактов. Расплавление в зоне

контактных пятен вызывает резкое

снижение падения напряжения, так как

уменьшайся сопротивление. Резко

снижается также энергия

А

(вплоть изменении знака); при достижении

падением напряжения значения

выробатывается

избыточная энергия

А,

достаточная для расплавления поверхносного

слоя контактов. Расплавление в зоне

контактных пятен вызывает резкое

снижение падения напряжения, так как

уменьшайся сопротивление. Резко

снижается также энергия

А

(вплоть изменении знака); при достижении

падением напряжения значения

(напряжения сваривания) оплавленная

зона остывает настолько, что контакты

свариваются. Процесс сваривания

усиливается при снижении тока

(кривая

(напряжения сваривания) оплавленная

зона остывает настолько, что контакты

свариваются. Процесс сваривания

усиливается при снижении тока

(кривая ).

Как показано на рис. 2.22, при d

).

Как показано на рис. 2.22, при d dt

< 0 в результате продолжающегося

окисления контактных поверхностей

падение напряжения продолжает нарастать.

dt

< 0 в результате продолжающегося

окисления контактных поверхностей

падение напряжения продолжает нарастать.

Рис 2.22. Зависимость падения напряжения от тока в контактном соединении

-

Материал

Температура размягчения, °С

Л Uv, в

Температура плавления, “С

∆

,

B

,

B∆

,

,B

Медь

190

0,12

1083

0,43

0,1

Серебро

180

0,09

960

0,37

0,24

Никель

520

0,22

1452

0,65

-

Вольфрам

1000

0,4

3390

1,1

0,6

Г рафит

2

3650

5

Сваривание контактов может приводить к аварийным последствиям, так как цепь не размыкается, несмотря на поступление сигналов о ее выключении. При расчете приводов аппаратов предусматривают такие характеристики выключающих пружин, которые обеспечивали бы размыкание даже при сварившихся контактах. Однако точно определить необходимые для этого силы трудно из-за случайного характера протекающих процессов. В некоторых случаях, например при групповых приводах, предусматривают специальные устройства принудительного размыкания сварившихся контактов.

Падения напряжения

(табл.

2.8) в первую очередь зависят от материала

контактных деталей.

(табл.

2.8) в первую очередь зависят от материала

контактных деталей.

Соотношение значений и характеризует свариваемость контактов. Склонность к прочному соединению сваркой тем выше, чем меньше разница между и . Наибольшей свариваемостью обладают серебряные контакты. Металлокерамические контакты имеют свариваемость промежуточную между свариваемостями основного токоведущего металла и отвердителя. Она тем выше, чем менше отвердителя в составе металлокерамики,

В зависимости от

материала контактов можно определить

наибольший ток ,

не вызывающий их пластической деформации,

,

не вызывающий их пластической деформации,

(0,56

0,60)

(0,56

0,60)

,

(2.38)

,

(2.38)

где

,

,

— контактные сопротивления соответственно

при номинальном режиме и режиме

размягчения.

— контактные сопротивления соответственно

при номинальном режиме и режиме

размягчения.

Для аппаратов э. п.

с. должно быть

, где

, где

-

коэффициент эксплуатационной перегрузки

э. п. с. (тяговых двигателей).

-

коэффициент эксплуатационной перегрузки

э. п. с. (тяговых двигателей).

Обычно определяют коэффициент эксплуатационного запаса коммутирующих контактов

(0,56

0,60)

(0,56

0,60)

.

(2.39)

.

(2.39)

Иногда для оценки качества коммутирующих контактов определяют коэффициент их аварийного запаса

(0,45

0,58)

(0,45

0,58)

(2.40)

(2.40)

где

— ток плавления контакта, который должен

быть больше тока„ возникающего в цепи

аппарата при наиболее неблагоприятных

аварийных ситуациях (например, при

коротком замыкании).

— ток плавления контакта, который должен

быть больше тока„ возникающего в цепи

аппарата при наиболее неблагоприятных

аварийных ситуациях (например, при

коротком замыкании).

При работе тяговых аппаратов пластические деформации контактов и их сваривание возможны и в случае токов, меньших /д или /пл. Кроме токовых нагрузок, на аппараты могут воздействовать и различные возмущения или их комбинации. Например, под воздействием динамических возмущений может импульсно изменяться и особенно снижаться нажатие контактов FK, что вызовет увеличение контактного сопротивления и падения напряжения в соединении. Хотя эти и другие подобные возмущения и кратковременны, но они достаточны для появления деформаций контактных поверхностей.