- •Глава 1 назначение, условия работы

- •1.1. Назначение и виды тяговых аппаратов

- •1.2. Условия работы

- •Глава 2токоведущие части

- •2.1. Провода и катушки

- •1.1. Назначение и виды тяговых аппаратов 14

- •2.2. Контакты и контактные элементы

- •Нагревание контактов и их расчет

- •2.4. Кинематика коммутирующих контактов

- •Глава 3 электрическая дуга и устройства дугогашения

- •3.1. Свойства и характеристики электрической дуги

- •3.2. Динамические характеристики дуги

- •3.3. Элементы дугогасительных систем

- •3.4. Магнитное дугогашение

- •Газовое дугогашение

- •Приводы тяговых коммутационныхаппаратов виды приводов, их статика и динамика

- •1.1. Назначение и виды тяговых аппаратов 14

- •Индивидуальные электропневматические приводы

- •Электромагнитные приводы аппаратов

- •4.4 Групповыеэлектропневматические приводы

- •4.5 Двигательные приводы тяговых аппаратов

- •Глава 5 аппараты защиты и реле

- •5.1 Принципы работы систем и аппаратов защиты

- •5.2 Главные и быстродействующие выключатели э.П.С.

- •5.3 Электромеханические реле

- •5.4 Электромеханические регуляторы

- •Глава 6 параметрические и бесконтактные приборы и устройства

- •6.1 Резисторы

- •6.2 Реакторы

- •6.3 Магнитные усилители

- •6.4 Полупроводниковые приборы

- •Глава 7 аппараты цепей управления и вспомогательных цепей

- •7.1 Общие сведения

- •7.2 Распорядительные аппараты управления

- •7.3 Аппараты и устройства связывания

- •7.4 Аккумуляторные батареи

- •7.5 Устройства отопления, освещения и сигнализации

- •Глава 8 токоприемники

- •8.1 Условия работы токоприемников

- •8.2 Характеристики токоприемников

- •8.3 Конструкция токоприемников для верхнего контактного провода

- •8.4 Принципы расчета токоприемников

- •8.5 Токоприемники для контактного рельса

6.2 Реакторы

Реакторы представляют собой накопители электромагнитной энергии. На э. п. с. переменного тока применяют сглаживающие и переходные реакторы, индуктивные шунты в цепях ослабления возбуждения тяговых двигателей, на э. п, с. постоянного тока, кроме индуктивных шунтов — реакторы для устранения радиопомех, иногда реакторы для ограничения токов к.з.

Сглаживающие

реакторы. Эти

реакторы представляют собой инерционное

звено в системах пульсирующего тока;

они ограничивают переменную составляющую

тока, снижают коэффициент его пульсации

.

Для получения необходимого значения

индуктивность

реактора на один тяговый двигатель

.

Для получения необходимого значения

индуктивность

реактора на один тяговый двигатель

(6.2)

(6.2)

где

— коэффициент пульсации напряжения,

сравнительно стабиль¬ный при неуправляемых

вентилях преобразователя:

— коэффициент пульсации напряжения,

сравнительно стабиль¬ный при неуправляемых

вентилях преобразователя:

—

выпрямленное напряжение в режиме

холостого хода;

—

выпрямленное напряжение в режиме

холостого хода;

—

угловая частота основной гармоники

тока;

—

индуктивность тягового двигателя почти

постоянная при постоянном ослаблении

возбуждения.

—

угловая частота основной гармоники

тока;

—

индуктивность тягового двигателя почти

постоянная при постоянном ослаблении

возбуждения.

Если для каждой

ступени регулирования напряжения

const,

зависимость

const,

зависимость

имеет характер гиперболы. Как известно,

динамическая индуктивность L = wdФ/dI.

имеет характер гиперболы. Как известно,

динамическая индуктивность L = wdФ/dI.

Из уравнения (6.2)

следует, что индуктивность реактора

зависит от напряжения и при его ступенчатом

регулировании на каждой ступени реактор

должен был бы иметь различные

характеристики, что сложно обеспечить.

Поэтому стремятся получать характеристики

вида

const

в возможно более широком диапазоне тока

и без чрезмерного повышения массогабаритных

показателей. Для электровозов наиболее

целесообразна конструкция, приведенная

на рис. 6.6, г, при которой можно регулировать

воздушные зазоры, изменяя расстояние

l,

и тем самым изменять характеристики.

const

в возможно более широком диапазоне тока

и без чрезмерного повышения массогабаритных

показателей. Для электровозов наиболее

целесообразна конструкция, приведенная

на рис. 6.6, г, при которой можно регулировать

воздушные зазоры, изменяя расстояние

l,

и тем самым изменять характеристики.

В качестве примера

рассмотрим реактор типа РС-32 (рис. 6.7)

электровоза ВЛ с радиально шихтованным сердечником.

Сердечник 5 изолирован снаружи

стеклопластиком толщиной 7 мм. Обмотка

2 намотана на узкое ребро, зазор между

витками 4 мм. Сердечник и обмотка скреплены

торцовыми гетинаксовыми плитами 1 с

помощью четырех боковых шпилек 3 и одной

центральной 4 из дюралюминия. Площадь

поперечного сечения сердечника Sc

определяется в зависимости от показателя

с радиально шихтованным сердечником.

Сердечник 5 изолирован снаружи

стеклопластиком толщиной 7 мм. Обмотка

2 намотана на узкое ребро, зазор между

витками 4 мм. Сердечник и обмотка скреплены

торцовыми гетинаксовыми плитами 1 с

помощью четырех боковых шпилек 3 и одной

центральной 4 из дюралюминия. Площадь

поперечного сечения сердечника Sc

определяется в зависимости от показателя

При радиальной шихтовке, с

,

При радиальной шихтовке, с

,

где

;

— ширина шихтуемых листов стали, см;

;

— ширина шихтуемых листов стали, см;

= 0,05см — их толщи-ил:

= 0,05см — их толщи-ил:

— число листов каждого вида.

— число листов каждого вида.

Число витков обмотки

(6.3)

(6.3)

где k

1,5

1,6

— коэффициент, зависящий от компоновки

магнитной системы реактора; —

индуктивность при номинальном режиме,

мГн.

—

индуктивность при номинальном режиме,

мГн.

Длина сердечника

определяется из условий размещения

обмотки. Для снижения массы в торцах

сердечников рассматриваемого типа

иногда делают конические углубления,

удаляя неактивную часть стали. Статическая

или начальная

индуктивность,

т. е. индуктивность, создаваемая только

потоками рассеяния, мГн,

определяется из условий размещения

обмотки. Для снижения массы в торцах

сердечников рассматриваемого типа

иногда делают конические углубления,

удаляя неактивную часть стали. Статическая

или начальная

индуктивность,

т. е. индуктивность, создаваемая только

потоками рассеяния, мГн,

.

.

где

— средний диаметр обмотки, см (рис. 6.8);

— средний диаметр обмотки, см (рис. 6.8);

коэффициенты, зависящие соответственно

от длины катушки

коэффициенты, зависящие соответственно

от длины катушки

и

ее диаметра

и

ее диаметра

— коэффициент, учитывающий толщину

намотки;

— коэффициент, учитывающий толщину

намотки;

1

1,1—коэффициент,

учитывающий влияние радиальной шихтовки

сердечника.

1

1,1—коэффициент,

учитывающий влияние радиальной шихтовки

сердечника.

Рис. 6.6 Магнитные системы сглаживающих реакторов:

а – двухстержневая; б – броневая; в – броневая с разомкнутыми внешними магнитопроводами; г – разомкнутая с регулируемым расстоянием l

Рис. 6.7 Общий вид сглаживающего реактора СР – 32 (а), схема радиальной шихтовки (б) и характеристика реактора (в)

Рис.

6.8 Расчетные размеры (а)

и зависимости коэффициента

от отношения размеров

от отношения размеров

(б)

при

(б)

при

:

:

1 – а=0; 2 – а=1; 3 – а=2; 4 – а=3

Значение коэффициента , рассчитывают но формуле (размеры по рис. 6.8, а):

Значение

определяют по кривой

на рис. 6.8, б:

на рис. 6.8, б:

Эквивалентная длина

воздушного зазора для рабочего магнитного

потока реактора

Падение м.д.с. в этом

зазоре

и в сердечнике

и в сердечнике

соответственно:

соответственно:

где В — магнитная

индукция в стали сердечника;

— зависящая от В магнитная напряженность.

— зависящая от В магнитная напряженность.

М.д.с. и ток I в сердечнике зависят от индукции:

.

.

Задаваясь значениями В, можно получить магнитную характеристику реактора В(I), а по ней и динамическую индуктивность

, (6.4)

, (6.4)

где

В,

— соответственно конечные приращения

индукции и м. д. с. Переход к конечным

приращениям необходим, так как нет

точного математического описания

магнитной характеристики. С приращением

тока от

до

— соответственно конечные приращения

индукции и м. д. с. Переход к конечным

приращениям необходим, так как нет

точного математического описания

магнитной характеристики. С приращением

тока от

до

связаны граничные значения

связаны граничные значения

и приращения

и приращения

.Зная

их, можно по уравнению (6.4) определять

значения

относя их к средним значениям тока

.Зная

их, можно по уравнению (6.4) определять

значения

относя их к средним значениям тока

.

.

При полном насыщении стального магнитопровода индуктивность, мГн,

.

.

Для реактора РС-32

(а также для РС-52) расчетная характеристика,

скорректированная по опытным данным,

приведена на рис. 6.7, е. Возможность

исполнения реактора по условиям

нагревания обычно определяют исходя

из удельной тепловой нагрузки

где

— мощность потерь продолжительного

режима. Для сглаживающих реакторов

обычно определяют только мощность

электрических потерь в обмотках, Вт,

где

— мощность потерь продолжительного

режима. Для сглаживающих реакторов

обычно определяют только мощность

электрических потерь в обмотках, Вт,

,

,

где

— поперечное сечение проводника обмотки,

м

.

Площадь

— поперечное сечение проводника обмотки,

м

.

Площадь

,

зависит от конструкции обмотки. В

рассматриваемом случае

,

зависит от конструкции обмотки. В

рассматриваемом случае

.

.

где

—

толщина медного проводника обмотки;

—

толщина медного проводника обмотки;

— высота проводника, закрытая изоляцией.

— высота проводника, закрытая изоляцией.

При воздушном охлаждении

,

,

где

,

,

— соответственно температура и превышение

температуры охлаждающего воздуха;

— соответственно температура и превышение

температуры охлаждающего воздуха;

— скорость воздушного потока, м/с.

— скорость воздушного потока, м/с.

Переходные реакторы.

Такие реакторы предназначены для

предотвращения к. з. секций обмотки

трансформатора при ступенчатом

регулировании напряжения на его вторичной

стороне, а также для распределения тока

между контакторами. Процесс переключения

напряжения с

до

до

пояснен на рис. 6.9. Напряжение

пояснен на рис. 6.9. Напряжение

.

.

На этапах I

и V переходный реактор ПР выполняет

функции делителя напряжения: его активное

сопротивление снижает влияние

неравномерности переходных сопротивлений

,

, контакторов, иключенных параллельно

контакторов, иключенных параллельно

, iдо

, iдо

— активное сопротивление реактора.

— активное сопротивление реактора.

Рис. 6.9 Последовательность переключения выводов трансформатора

Так как

,

ток практически делится между контакторами

пополам. На этапах II

и IV включается Лишь одно из плеч

переходного реактора, и он создает

некоторое дополнительное падение

напряжения в цепи. На этапе III

секция обмотки трансформатора с

напряжением

замыкается на переходный реактор; в

образовавшемся контуре ток

,

ток практически делится между контакторами

пополам. На этапах II

и IV включается Лишь одно из плеч

переходного реактора, и он создает

некоторое дополнительное падение

напряжения в цепи. На этапе III

секция обмотки трансформатора с

напряжением

замыкается на переходный реактор; в

образовавшемся контуре ток

,

где

— э. д. с. замкнутой секции;

,

где

— э. д. с. замкнутой секции;

,

,

— полные сопротивления соответственно

секции обмотки трансформатора и реактора.

— полные сопротивления соответственно

секции обмотки трансформатора и реактора.

Активная составляющая

сопротивления

не должна быть велика, так как от нее

зависят электрические потери. Поэтому

желательно увеличивать реактивную

составляющую

,

особенно в начальный момент замыкания

контура, когда реактор перемагничивается.

Для получения высокой начальной

индуктивности, от которой зависит

,

необходим безынерционный реактор, т.

е. у него не должно быть стального

сердечника. Именно такие реакторы

применяют па отечественных электровозах.

Индуктивность реактора, мГн,

,

особенно в начальный момент замыкания

контура, когда реактор перемагничивается.

Для получения высокой начальной

индуктивности, от которой зависит

,

необходим безынерционный реактор, т.

е. у него не должно быть стального

сердечника. Именно такие реакторы

применяют па отечественных электровозах.

Индуктивность реактора, мГн,

L = 0,32 .

.

где — число витков катушки; R — средний радиус обмотки, см; h — высота шины, см; с — толщина намотки, см.

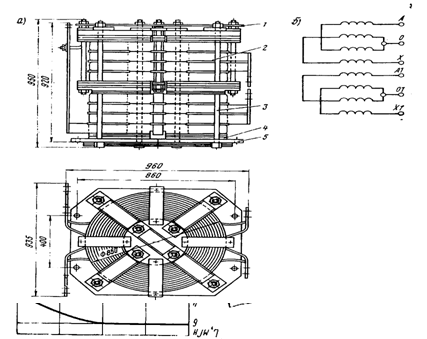

В качестве примера рассмотрим переходный реактор тина ПРА-ЗА (рис. 6.10), который составлен из двух реакторов (для обоих плечей обмотки), размещенных один над другим в одном блоке.

Рис.

6.10 Переходный реактор ПРА-3А (а)

и схема соединения его обмоток (б)

Рис.

6.10 Переходный реактор ПРА-3А (а)

и схема соединения его обмоток (б)

Каждый из них состоит из четырех катушек 2 с зазором между витками 8 мм. Катушки скреплены каждая восемью бандажами из стеклоленты. Все изоляционные материалы класса F; реакторы пропитаны лаком. Для снижения потоком рассеяния в торцовых частях каждого реактора установлены экраны 4. Весь комплект установлен на плите 5 и прикреплен к пей шпильками 3. Сверху реактор закрыт пластиной 1.

Каждый реактор рассчитан на напряжение в цепи 146 В и напряжение изоляции 1,5 кВ; действующее значение тока 1270 А. Индуктивное сопротивление реактора 0,12 Ом, охлаждение реактора естественное.

При совместном расположении реакторов обоих плеч трансформатора между обмотками возникает взаимная индуктивность, увеличивающая их индуктивность:

где

— число витков взаимодействующих

катушек;

— число витков взаимодействующих

катушек;

—

взаимная индуктивность между средними

витками рассматриваемых катушек, мкГн:

—

взаимная индуктивность между средними

витками рассматриваемых катушек, мкГн:

;

;

где

—

коэффициент взаимной индуктивности,

зависящий от расстояния между катушками,

а также соотношения токов в них, т. е. от

особенности мнимы регулирования

напряжения.

—

коэффициент взаимной индуктивности,

зависящий от расстояния между катушками,

а также соотношения токов в них, т. е. от

особенности мнимы регулирования

напряжения.

Индуктивные шунты. Их используют для ослабления возбуждения тяговых двигателей, т. е. для ограничения чрезмерного вытеснении тока в цепь, шунтирующую обмотку возбуждения при неустановившихся режимах. Появляющиеся при этом толчки тока должны быть

где

— номинальный ток двигателя;

— номинальный ток двигателя;

>

2 — коэффициент его конструктивной

перегрузки.

>

2 — коэффициент его конструктивной

перегрузки.

Это условие выполняется при

где

,

— индуктивность соответственно шунта

и обмотки возбуждения.

— индуктивность соответственно шунта

и обмотки возбуждения.

—

число последовательно включенных

шунтируемых обмоток возбуждения; к=

0,6

0,7

— для электровозов, к = 0,6

0,8

— для электровозов.

—

число последовательно включенных

шунтируемых обмоток возбуждения; к=

0,6

0,7

— для электровозов, к = 0,6

0,8

— для электровозов.

Если используют

только одну ступень ослабления возбуждения

только одно значение коэффициента

регулирования возбуждения (I),

то желательно, чтобы магнитные

характеристики шунта

и дипгателя Ф (I)

были подобны. При нескольких значениях

необходима широкая зона токов, при

которых постоянна индуктивность

т. с. следует применять реакторы с большим

воздушным затвором. Поэтому индуктивные

шунты чаще всего выполняют с разомкнутыми

и с Н-образными магнитными системами

(рис.6.11). Чтобы не ограничивать наименьшее

значение коэффициента

и дипгателя Ф (I)

были подобны. При нескольких значениях

необходима широкая зона токов, при

которых постоянна индуктивность

т. с. следует применять реакторы с большим

воздушным затвором. Поэтому индуктивные

шунты чаще всего выполняют с разомкнутыми

и с Н-образными магнитными системами

(рис.6.11). Чтобы не ограничивать наименьшее

значение коэффициента

необходимо иметь следующее соотношение

между активным сопротивлением индуктивного

шунта

необходимо иметь следующее соотношение

между активным сопротивлением индуктивного

шунта

и обмоток возбуждения:

и обмоток возбуждения:

.

(6.5)

.

(6.5)

Ток, на который рассчитывают индуктивный шунт, устанавливают исходя из анализа режимов продолжительного использования ослабления возбуждения в условиях эксплуатации. Если таких данных нет, то за расчетный принимают ток

Индуктивные шунты

с разомкнутой магнитной системой,

крестообразной или радиальной шихтовкой

сердечника рассчитывают так же, как

сглаживающие реакторы подобного типа.

Условие (6.5) обычно выполняют, принимая

для обмотки плотности тока

не выше 2—2,5 А/м

.

Корректировка сопротивления

в реакторах этого типа обычно затруднений

не вызывает.

не выше 2—2,5 А/м

.

Корректировка сопротивления

в реакторах этого типа обычно затруднений

не вызывает.

В магнитной системе

Н-образной формы (рис. 6.11, б) необходимую

площадь поперечного сечения сердечника

определяют так же, как для сглаживающих

реакторов; при квадратной форме сечения

сердечника его сторона а =

определяют так же, как для сглаживающих

реакторов; при квадратной форме сечения

сердечника его сторона а = .

По уравнению (6.3) определяют необходимое

число витков обмотки w.

Задаваясь плотностью тока

.

По уравнению (6.3) определяют необходимое

число витков обмотки w.

Задаваясь плотностью тока

А/м

,

а также коэффициентом заполнения

обмоточного пространства

А/м

,

а также коэффициентом заполнения

обмоточного пространства

,

определяют общую площадь сечения меди

и обмоточном пространстве

и

необходимую площадь его поперечного

сечения Q,

с

.

,

определяют общую площадь сечения меди

и обмоточном пространстве

и

необходимую площадь его поперечного

сечения Q,

с

.

Рис. 6.11. Индуктивные шунты типа ИШ-84 (а) с разомкнутым магнитопроводоми типа ИШ-406Д с Н-образным магнитопроводом (б):

1 - катушка, намотанная по спирали из двух алюминиевых шин (площадь сечении 8X60 ); 2 - цилиндр изоляционный; 3 - пластина асбестоцементная; 4 – экраны - пакеты электротехнической стали толщиной 0,5 мм; 5 - шпильки из дюралюминии; 6 - угольник; 7 - сердечник: 8 - прокладка

Обычно принимают b (1,9 2,0)a, соответственно воздушный зазор

2Q/(b

— а)

(2,0

4- 2,2) Q/a.

2Q/(b

— а)

(2,0

4- 2,2) Q/a.

Для выбранной обмотки

определяют среднюю длину витка ,

и ее сопротивление

.

При необходимости значение

корректируют,

изменяя площадь сечения проводника или

форму обмоточного пространства, т. е.

.

,

и ее сопротивление

.

При необходимости значение

корректируют,

изменяя площадь сечения проводника или

форму обмоточного пространства, т. е.

.

Начальная индуктивность

.

.

где

,

—

индуктивность соответственно воздушного

зазора и боковая. (

—

индуктивность соответственно воздушного

зазора и боковая. ( ,

, — соответствующие магнитные проводимости;

— соответствующие магнитные проводимости;

1,2

1,3

— коэффициент магнитного рассеяния.

1,2

1,3

— коэффициент магнитного рассеяния.

Исходя из размеров магнитопровода получим:

(0,45

0,5)

(0,45

0,5) (1,9

2)

(1,9

2) .

.

Основное значение

имеет проводимость воздушного зазора.

Боковая производимость зависит

преимущественно от отношения толщины

полки упорного угольника (если он

стальной) к толщине f

норма магнитопровода. При немагнитных

угольниках боковая проводимость

невелика, но она может существенно

возрастать, что дает но , подбирая их,

получить необходимую начальную

индуктивность. Для определения

динамической индуктивности выполняют

обычный электромагнитный расчет системы

и определяют ее по отношениям приращений

или

или

.

.