- •Глава 1 назначение, условия работы

- •1.1. Назначение и виды тяговых аппаратов

- •1.2. Условия работы

- •Глава 2токоведущие части

- •2.1. Провода и катушки

- •1.1. Назначение и виды тяговых аппаратов 14

- •2.2. Контакты и контактные элементы

- •Нагревание контактов и их расчет

- •2.4. Кинематика коммутирующих контактов

- •Глава 3 электрическая дуга и устройства дугогашения

- •3.1. Свойства и характеристики электрической дуги

- •3.2. Динамические характеристики дуги

- •3.3. Элементы дугогасительных систем

- •3.4. Магнитное дугогашение

- •Газовое дугогашение

- •Приводы тяговых коммутационныхаппаратов виды приводов, их статика и динамика

- •1.1. Назначение и виды тяговых аппаратов 14

- •Индивидуальные электропневматические приводы

- •Электромагнитные приводы аппаратов

- •4.4 Групповыеэлектропневматические приводы

- •4.5 Двигательные приводы тяговых аппаратов

- •Глава 5 аппараты защиты и реле

- •5.1 Принципы работы систем и аппаратов защиты

- •5.2 Главные и быстродействующие выключатели э.П.С.

- •5.3 Электромеханические реле

- •5.4 Электромеханические регуляторы

- •Глава 6 параметрические и бесконтактные приборы и устройства

- •6.1 Резисторы

- •6.2 Реакторы

- •6.3 Магнитные усилители

- •6.4 Полупроводниковые приборы

- •Глава 7 аппараты цепей управления и вспомогательных цепей

- •7.1 Общие сведения

- •7.2 Распорядительные аппараты управления

- •7.3 Аппараты и устройства связывания

- •7.4 Аккумуляторные батареи

- •7.5 Устройства отопления, освещения и сигнализации

- •Глава 8 токоприемники

- •8.1 Условия работы токоприемников

- •8.2 Характеристики токоприемников

- •8.3 Конструкция токоприемников для верхнего контактного провода

- •8.4 Принципы расчета токоприемников

- •8.5 Токоприемники для контактного рельса

5.3 Электромеханические реле

Электромеханические реле — аппараты управления, обеспечивающие скачкообразное, дискретное изменение управляемого показания при заданном изменении управляющего процесса. Реле применяют в качестве аппаратов косвенной защиты, датчиков в системах управления и для выполнения других операций управления. С помощью реле реализуются следующие основные виды защиты:

максимальная, при

которой реле срабатывает, если значение

контролируемого показателя

превышает его заданное значение

превышает его заданное значение

;

;

минимальная, когда

где

где

—

наименьшее

заданное шачение;

—

наименьшее

заданное шачение;

дифференциальная,

когда

где

где

—

наибольшая заданная разница сравниваемых

показателей однородных контролируемых

процессов.

—

наибольшая заданная разница сравниваемых

показателей однородных контролируемых

процессов.

Реле используют и как распорядительные аппараты при оперативной коммутации. Так, они выполняют функции задатчиков и элементов сравнения в простейших системах автоматического пуска или торможения (реле ускорения, реле автоматического пуска и др.).

Применяют реле и для порядково-временного связывания отдельных элементов оборудования, например для синхронизации групповых контроллеров совместно работающих локомотивов или их секций. В ряде случаев реле осуществляют функциональное связывание, при котором работа какого-то элемента оборудования становится в зависимость от заданного количественного показателя другого, функционально связанного с ним элемента.

Р

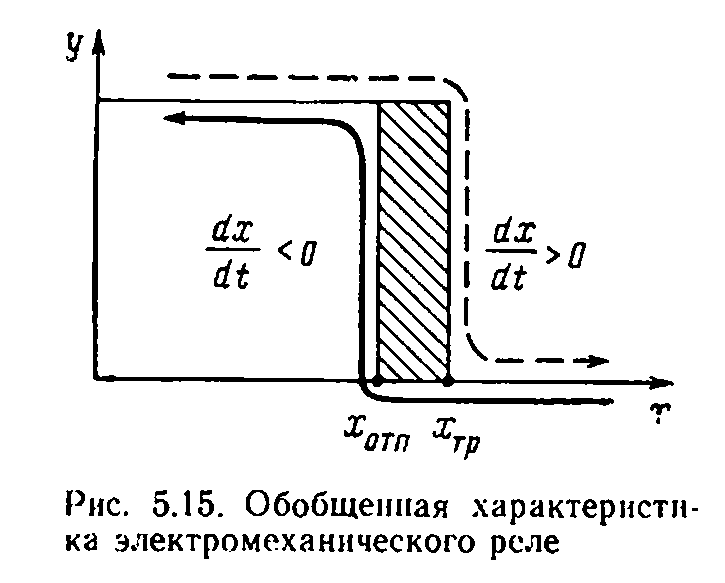

Рис. 5.15 Обобщенная характеристика электромеханического реле

еле

любого типа обычно имеет следующие

элементы: чувствительные или воспринимающие

информацию о состоянии контролируемого

показателя; исполнительные, изменяющие

состояние реле; регулирующие,

предназначенные для изменения его

уставки. В реле, контролирующих

электрические величины, роль чувствительных

элементов выполняют преимущественно

токовые катушки, включенные последовательно

в цепь, и потенциальные, включенные

параллельно. В реле неэлектрических

величин применяют различные чувствительные

элементы в зависимости от природы

контролируемых показателей. Так, в реле

давления это может быть диафрагма,

манометрическая трубка, сильфон.

Большинство реле выполняют по

электромагнитному принципу и их

исполнительный элемент — магнитный

привод с контактами в цепях управления.

Аналогичны исполнительные элементы у

реле других типов. Уставку реле регулируют,

обычно изменяя натяжение пружины или

воздушный зазор между якорем и сердечником

электромагнита.

еле

любого типа обычно имеет следующие

элементы: чувствительные или воспринимающие

информацию о состоянии контролируемого

показателя; исполнительные, изменяющие

состояние реле; регулирующие,

предназначенные для изменения его

уставки. В реле, контролирующих

электрические величины, роль чувствительных

элементов выполняют преимущественно

токовые катушки, включенные последовательно

в цепь, и потенциальные, включенные

параллельно. В реле неэлектрических

величин применяют различные чувствительные

элементы в зависимости от природы

контролируемых показателей. Так, в реле

давления это может быть диафрагма,

манометрическая трубка, сильфон.

Большинство реле выполняют по

электромагнитному принципу и их

исполнительный элемент — магнитный

привод с контактами в цепях управления.

Аналогичны исполнительные элементы у

реле других типов. Уставку реле регулируют,

обычно изменяя натяжение пружины или

воздушный зазор между якорем и сердечником

электромагнита.

Кроме этих элементов,

некоторые реле имеют и дополнительные

элементы: индикаторы срабатывания,

показывающие, срабатывало ли данное

реле; фиксирующие устройства, запирающие

реле водном из его состояний; элементы

восстановления — дистанционные

устройства, выводящие реле из фиксированного

состояния. Иногда предусматривают

элементы з адержки,

обеспечивающие выдержку времени.

адержки,

обеспечивающие выдержку времени.

О

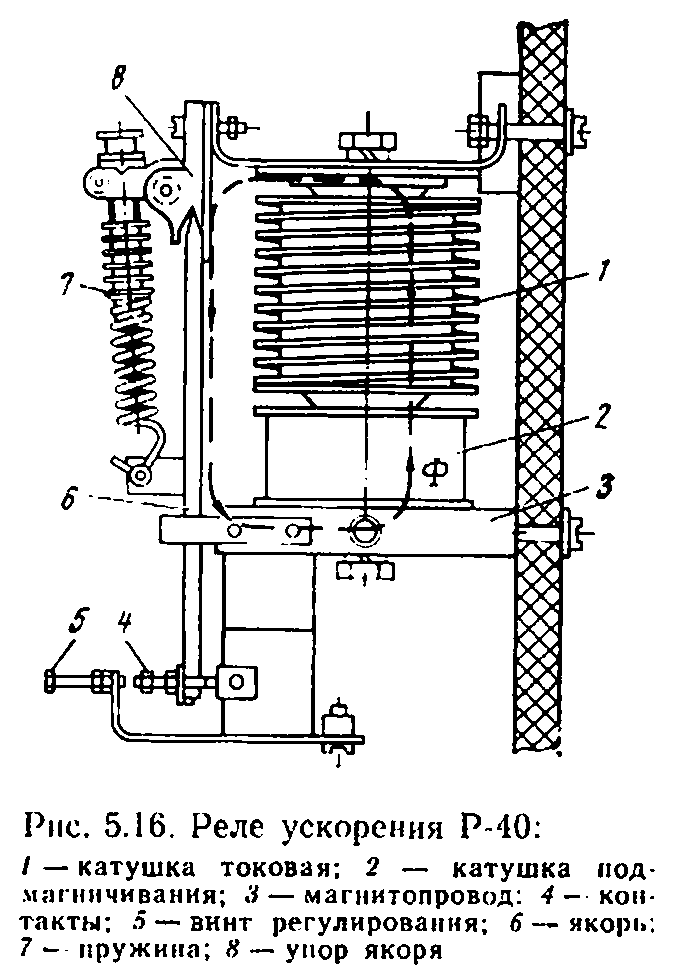

Рис. 5.16 Реле ускорения Р – 40:

1 – катушка токовая; 2 – катушка подмагничивания; 3 – магнитопровод; 4 – контакты; 5 – винт регулирования; 6 – якорь; 7 – пружина; 8 – упор якоря

бобщенная характеристика эктромеханического реле (рис. 5.15) — зависимость у (х), где х — показатель входного сигнала (обычно ток, напряжение); у — выходного (также ток, напряжение). Под влиянием инерционности аппарата и сил трения зависимости у (х) при нарастании х (dx/dt > 0) и его снижении (dx/dt <0) не совпадают и между их диаграммами образуется площадка (заштрихована) — так называемая зона нечувствительности. В ее пределах между показателем отпадания якоря

и

его трогания

и

его трогания

зависимость

у(х)

имеет неопределенный характер.

зависимость

у(х)

имеет неопределенный характер.

Зону нечувствительности принято оценивать коэффициентом возврата реле

..

..

Обычно у электромагнитных

реле

< 0,50

0,75.

Эти значения можно повысить до 0,95—0,98,

применив шихтованные магнитные системы

и подмагничивание.

< 0,50

0,75.

Эти значения можно повысить до 0,95—0,98,

применив шихтованные магнитные системы

и подмагничивание.

Рассмотрим принцип

подмагничивания на примере реле ускорения

типа Р-40 (рис. 5.16). Это реле минимального

тока, контакты которого должны замыкаться

при снижении тока в контролируемой цепи

шестых двигателей и в токовой катушке

до

.

Работа реле усложнена тем, что при

большом числе пусковых позиций время

их переключения

t

может составлять доли секунды

.

Работа реле усложнена тем, что при

большом числе пусковых позиций время

их переключения

t

может составлять доли секунды

,

,

где

— скорость завершения пуска, км/ч;

— скорость завершения пуска, км/ч;

—

среднее ускорение,

—

среднее ускорение, ,

, —

общее число позиций соответственно

пусковых и маневровых.

—

общее число позиций соответственно

пусковых и маневровых.

Ограничение времени

приводит

к необходимости повышения коэффициента

возврата. Для этого, кроме токовой

катушки 1 (число витков

приводит

к необходимости повышения коэффициента

возврата. Для этого, кроме токовой

катушки 1 (число витков ),

предусмотрена катушка подмагничивания

2 (c

числом витков

),

предусмотрена катушка подмагничивания

2 (c

числом витков

),

включенная на напряжение цепи управления.

При включении м. д. с. трогания

),

включенная на напряжение цепи управления.

При включении м. д. с. трогания

.

.

Откуда:

.

.

При этом

при

условии, что

при

условии, что

Все сказанное относится только к ненасыщенной магнитной системе, так как насыщение ее вводит нелинейности в зависимости процессов включения от м. д. с. В реле Р-40, чтобы снизить насыщение, магнитную цепь выполняют с большим остаточным зазором.

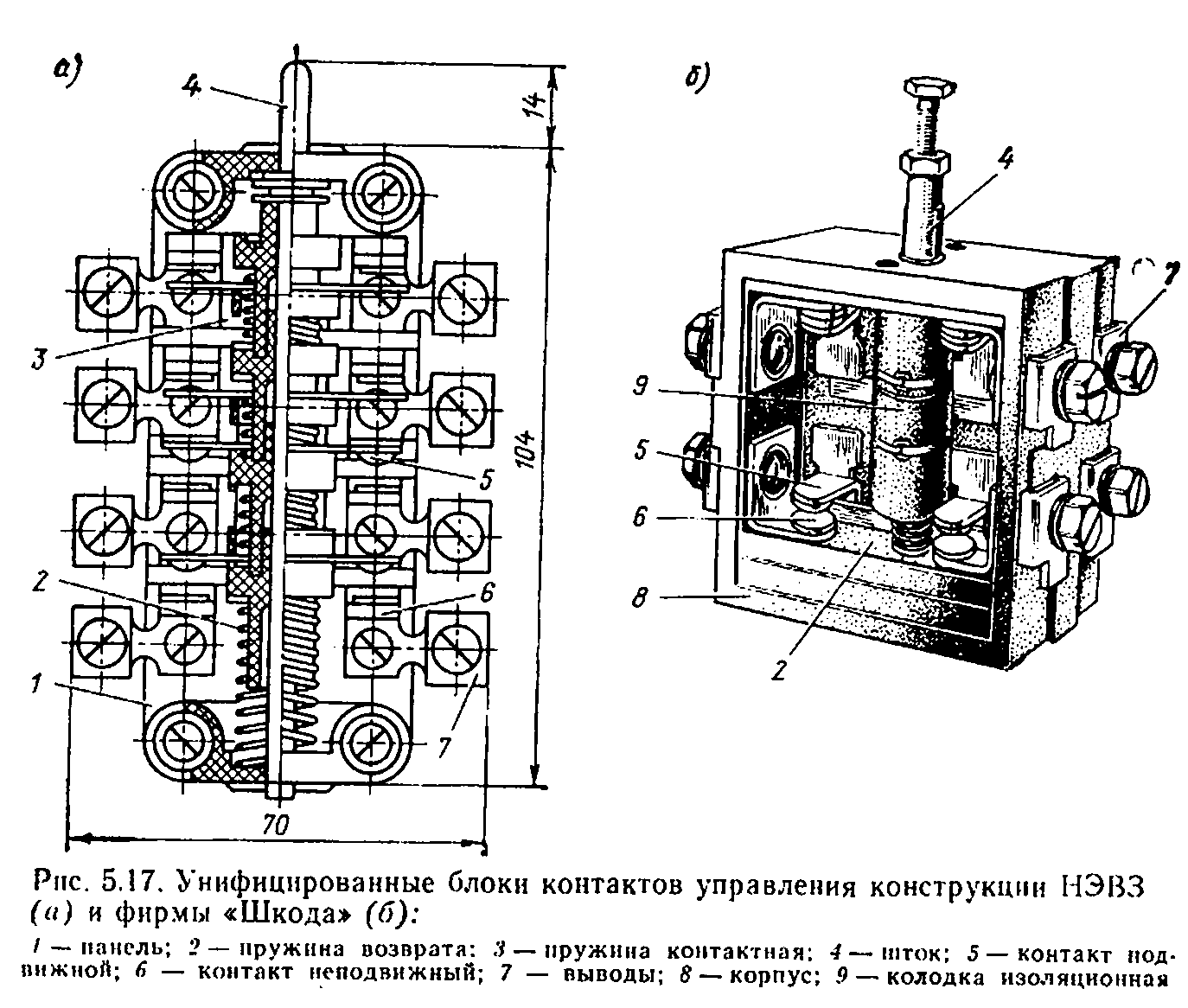

Электромагнитные реле имеют электромагниты преимущественно клапанного типа, воздействующие на контакты цепей управления различных видов. В последнее время в них широко используют унифицированные магнитные системы (см. рис.4.13 и 4.16), а также унифицированные блоки контактов (рис. 5.17). Приведенные на рис. 5.17, а и б блоки рассчитаны на четыре контактных мостика. Отечественный образец конструкции Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) предусматривает их однорядное расположение по вертикали в блоке. В конструкции фирмы «Шкода» мостики расположены в два ряда. Это позволяет несколько уменьшить размеры блока, но создает затруднения для подвода приключаемых проводов.

Сила регулировочной

(выключающей) пружины возврата 2, силы

нажатия контактов, а также сравнительно

небольшие силы трения определяют

сопротивление движению подвижной части

аппарата. Обычно регулировочные пружины

реле изготовляют из калиброванной

пружинной проволоки с жесткостью

= 2,5

12

Н/мм; для серебряных контактов открытого

исполнения требуется нажатие

=

5

8

Н при жесткости на один мостик

= 2,5

12

Н/мм; для серебряных контактов открытого

исполнения требуется нажатие

=

5

8

Н при жесткости на один мостик

=5

6

Н/мм. Для мостика в защищенном исполнении

принимают нажатие

=4

=5

6

Н/мм. Для мостика в защищенном исполнении

принимают нажатие

=4 при

жесткости

=2,5

3

Н/мм. Пружина, восстанавливающая состояние

блока контактов, обычно имеет наибольшую

силу

при

жесткости

=2,5

3

Н/мм. Пружина, восстанавливающая состояние

блока контактов, обычно имеет наибольшую

силу

жесткость

жесткость

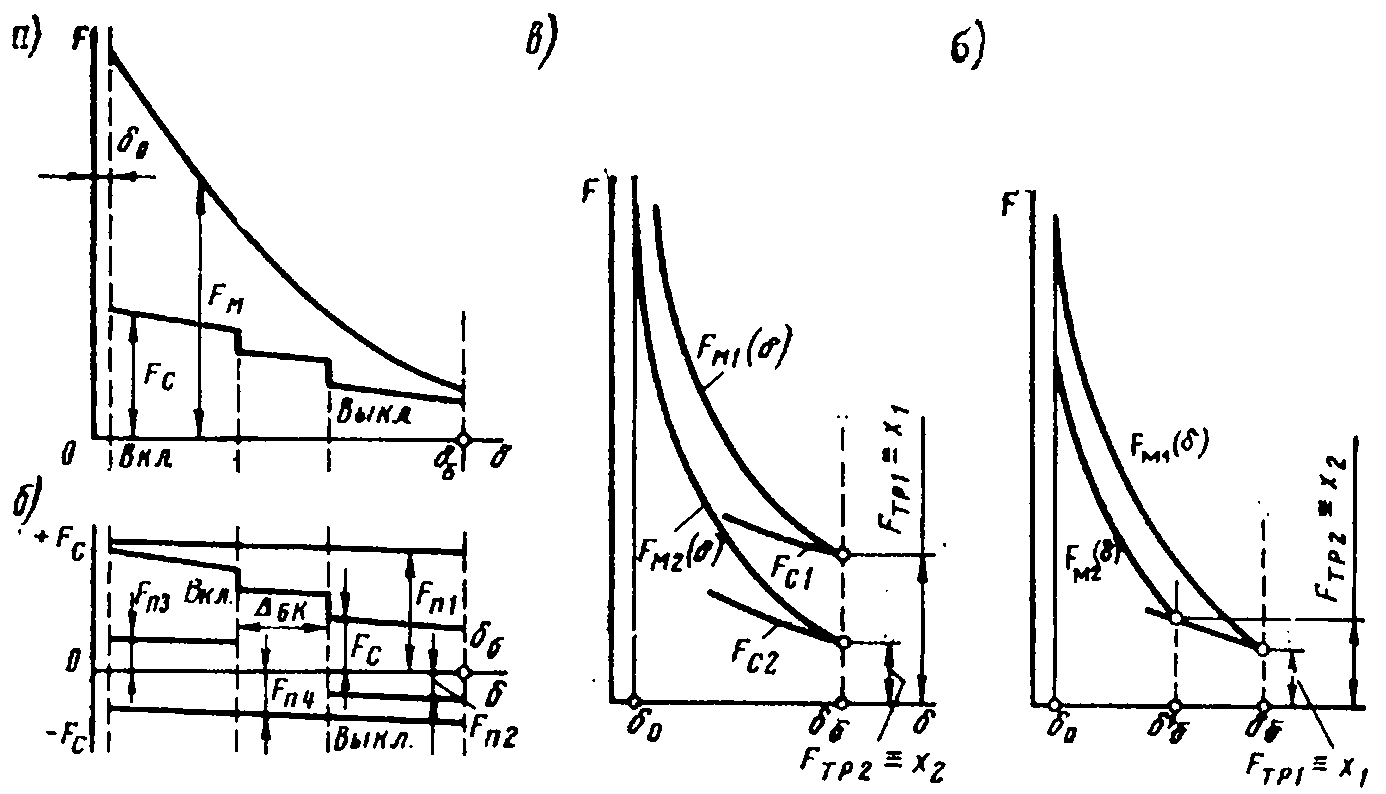

На рис. 5.18 представлены диаграммы сил электромагнитного реле, поясняющие способы регулирования его уставки.

В реле максимальной защиты на значительные токи, т. е. в так называемых реле перегрузки (см. рис. 2.13 и 4.13, а) катушки но существу отсутствуют. В реле РТ-253 роль катушки выполняет седлообразный отрезок шины, в реле RPD8 — такой же отрезок прямой без изгибов. Реле РТ-253 может быть использовано в цепях как постоянного, так и переменного тока; оно имеет шихтованный П-образный магнитопровод и демпферный виток. У реле RPD8 также шихтованный магнитопровод, но демпферного витка нет; оно предназначено только для э. п. с. постоянного тока. Контакты обоих реле мостикового типа

Рис. 5.17. Унифицированные блоки контактов управления конструкции НЭВЗ (а) и фирмы «Шкода» (б):

1 - панель; 2 - пружина возврата: 3 - пружина контактная: 4 - шток: 5 - контакт подвижной; 6 - контакт неподвижный; 7 - выводы; 8 - корпус; 9 - колодка изоляционная

Р ис.

5.18. Диаграммы сил электромагнитных

,

и сопротивлений

ис.

5.18. Диаграммы сил электромагнитных

,

и сопротивлений

движению реле (а),

составляющих

(б),

регулирования уставки с помощью сил

пружины

сил

выключающих,

движению реле (а),

составляющих

(б),

регулирования уставки с помощью сил

пружины

сил

выключающих,

включающих контактов,

включающих контактов,

восстановления

блока (в),

а также изменением воздушного зазора

(г)

восстановления

блока (в),

а также изменением воздушного зазора

(г)

(см. рис 5.17, а, б). Реле РТ-253 имеет индикатор срабатывания (блинкер), приводимый в действие стержнем контактного устройства. Это реле с унифицированной магнитной системой, проволочной катушкой напряжения и унифицированным блоком контактов. Его особенность — наличие замкнутого кольца для получения выдержки времени.

Р

Рис. 5.19. Схема реле перегрузки с фиксацией срабатывания

еле перегрузки с фиксацией состояния срабатывания (рис. 5.19) чаще всего применяют на электропоездах. По существу такое реле состоит из реле перегрузки Р-103, включенного в цепь высокого напряжения, и механизма восстановления — реле Р-102, связанного с ним изоляционной планкой 4 на якоре 1. Последовательно в защищаемую цепь включена катушка 11, контролирующая ток. При срабатывании реле Р-103 его якорь 1 притягивается к сердечнику, преодолевая силу пружины 10, регулируемую гайкой 3, а конец планки 4 ударяет по упору 5, освобождая защелкой 6 якорь 7 механизма восстановления. С якорем 7 связаны контакты 8 цепей управления. При выключении силовой цепи исполнительными аппаратами по этим сигналам якорь 1 отпадает, но цепь управления не восстанавливается, так как не притянут якорь 7. Реле восстанавливается кратковременным включением катушки 9. Притянувшись, якорь 7 вновь запирается на защелку, восстанавливая цепи контактами 8. Сработавшее реле можно обнаружить, но отпаданию индикатора 12 при притяжении якоря 1. Применение всякого рода защелок в реле обычно снижает точность их срабатывания. Ток уставки регулируют винтом 2.

Точность срабатывания

по ГОСТ 9219 - 88 для реле в тяговом исполнении

определяется как отклонение

от уставки. Для номинальных климатических

условий, %,

от уставки. Для номинальных климатических

условий, %,

,

,

где

— среднее арифметическое значение ряда

величин срабатывании в нормальных

климатических условиях при уставке

— среднее арифметическое значение ряда

величин срабатывании в нормальных

климатических условиях при уставке

.

.

Кроме того, нормируется

отклонение уставки

для условии различных специальных

испытаний. Эти отклонения определяют

так же, как и бу, но для соответствующих

условий. Нормированные значения

и

приведены

в табл. 5.1.

для условии различных специальных

испытаний. Эти отклонения определяют

так же, как и бу, но для соответствующих

условий. Нормированные значения

и

приведены

в табл. 5.1.

Точность для реле остальных видов немногим отличается от нормированной.

Дифференциальные

реле. Реле

может контролировать не сам показатель

по его минимальному или максимальному

значению, а расхождения или отклонения

этого показателя в пределах его значений

.

По такому принципу выполняют

дифференциальную защиту. При этом

нормированное отклонение

по его минимальному или максимальному

значению, а расхождения или отклонения

этого показателя в пределах его значений

.

По такому принципу выполняют

дифференциальную защиту. При этом

нормированное отклонение

от уставки показателя х

от уставки показателя х

Обычно реле дифференциальной защиты разделяют на потенциальные и токовые.

Потенциальные дифференциальные реле контролируют возникновение ненормированных разностей потенциалов в точках эквипотенциальных в нормальных условиях. На э. п. с. их обычно используют в качестве защиты от боксоваиия: реле выявляют недопустимую разность потенциалов, появляющуюся вследствие разницы э. д. с. двигателей, зависящей от их частоты вращения.

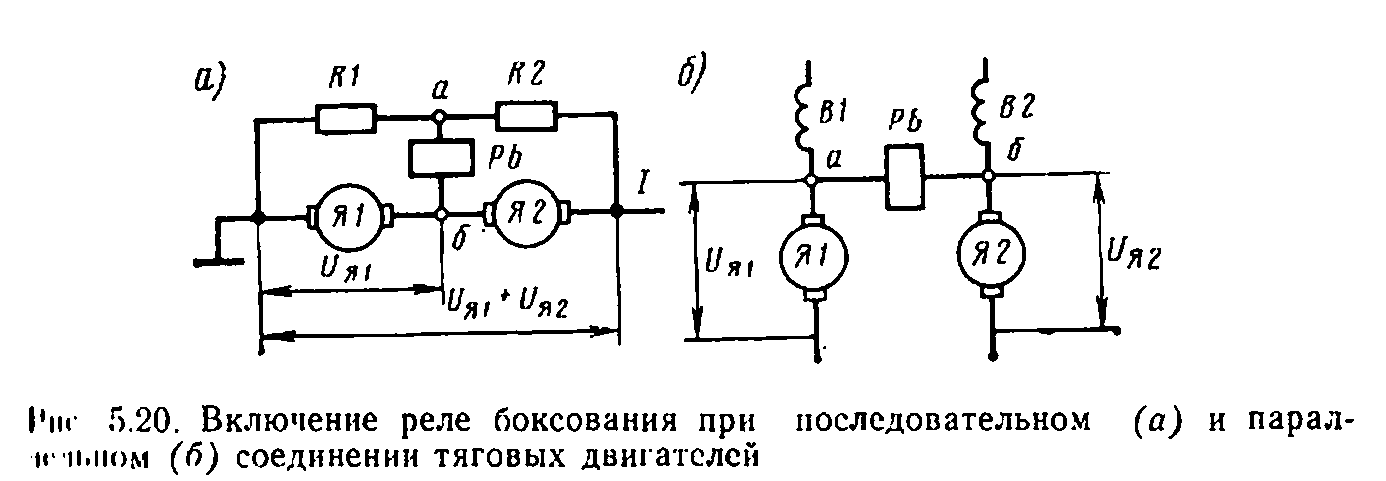

Рис. 5.20 Включение реле боксования при последовательном (а) и параллельном (б) соединении тяговых двигателей

Таблица 5.1

Вид реле |

Расчетное

значение

не более |

|

||

тепло-стойкость |

холодо-стойкость |

вибро-стойкость |

||

Повышенного и пониженного напряжения, перегрузки |

|

|

|

|

Защиты (с механической защелкой) |

|

|

|

|

Для реле напряжения без учета погрешности от нагревания меди котушки |

||||

Реле боксования РБ

включают в цепь тяговых двигателей так,

как показано на рис. 5.20. При последовательном

соединении, если сопротивления резисторов

R1 и R2 равны, напряжение,

в

точке a

при всех условиях равно напряжению

в

цепи якоря. Если боксование отсутствует,

в точке б напряжение

в

цепи якоря. Если боксование отсутствует,

в точке б напряжение

,

а напряжение

,

а напряжение

,

на зажимах катушки реле РБ равно нулю.

Возможны лишь небольшие отклонения

вследствие расхождения характеристик

двигателей.

,

на зажимах катушки реле РБ равно нулю.

Возможны лишь небольшие отклонения

вследствие расхождения характеристик

двигателей.

При боксовании одной

из колесных пар э. д. с.

,

а значит

,

а значит

,

что вызывает срабатывание реле боксования

РБ. Приблизительно такое же напряжение

на зажимах катушки реле боксования

возникает и при параллельном соединении

двигателей.

,

что вызывает срабатывание реле боксования

РБ. Приблизительно такое же напряжение

на зажимах катушки реле боксования

возникает и при параллельном соединении

двигателей.

Так как боксование — быстро развивающийся процесс, реле РБ должны обладать по возможности большим быстродействием, срабатывать при возможно меньших напряжениях. Их магнитные системы выполняют обычно шихтованными, с минимальными зазорами между якорем и сердечником. Значения случайны и практически не ограничены. Поэтому катушки реле должны обладать высокой теплостойкостью. Их изоляция от корпуса соответствует изоляции силовых цепей.

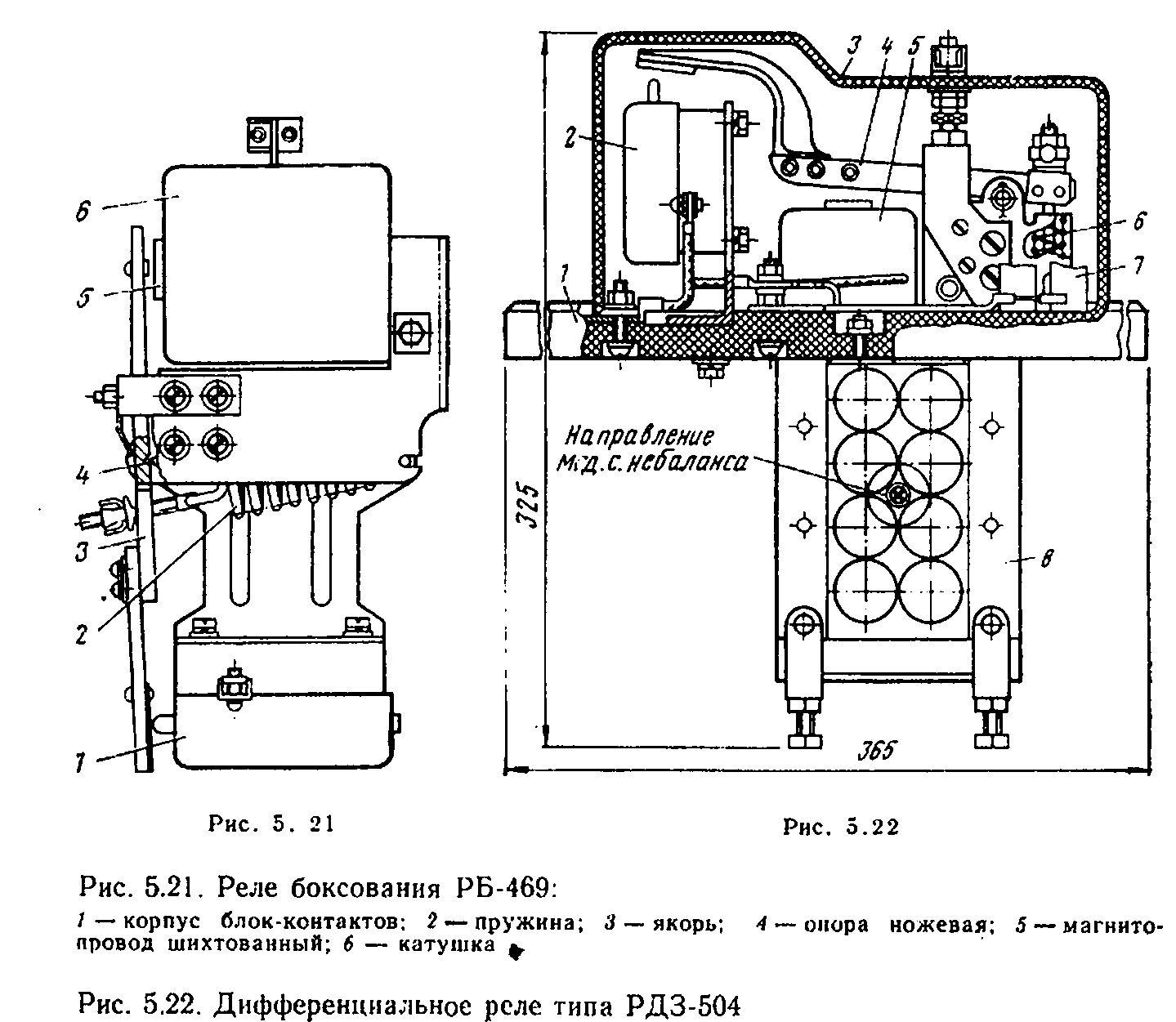

Широко распространено реле боксования типа РБ-469 (рис. 5.21). Его основные данные: номинальное напряжение от корпуса 2 кВ; ток катушки продолжительный 2,6 А; ток срабатывания 0,5 А; ток предельный 290 А в течение 0,1 с; время срабатывания при двукратном токе уставки 0,09 с; напряжение срабатывания при разности потенциалов между точками включения 2 В; коэффициент возврата не менее 0,3. Реле предназначено для э. п. с. переменного тока.

Токовое

дифференциальное реле

контролирует баланс токов в защищаемой

цепи, т. е. равенство их на ее входе и

выходе. Простейшее такое реле (см. рис.

4.13, б) используют для защиты вспомогательных

цепей. Оно имеет две одинаковых катушки,

м. д. с. которых направлены встречно. При

отсутствии токов утечки

в

цепи м.д.с. взаимно компенсируются и

магнитная система размагничена. Если

в результате перекрытия или пробои

изоляции возникает ток утечки, то баланс

м.д.с. нарушается и результирующая м.д.с.

в

цепи м.д.с. взаимно компенсируются и

магнитная система размагничена. Если

в результате перекрытия или пробои

изоляции возникает ток утечки, то баланс

м.д.с. нарушается и результирующая м.д.с.

Эта м.д.с. вызовет срабатывание реле. Рассмотренная система проста; выполнена на базе унифицированного реле. Ей присущи некоторые недостатки: малая чувствительность и точность, возможность ложных сигналов и др.

Рис. 5.21. Реле боксования РБ-469:

1 — корпус блок-контактов: 2 — пружина; 3 — якорь; 4 — опора ножевая; 5 — магнитопровод шихтованный; 6 — катушка ^

Рис. 5.22. Дифференциальное реле типа РДЗ-504

В отечественной практике дифференциальные токовые реле широко применяют для защиты силовых цепей электровозов. Применительно к реле типа РДЗ-504 (рис. 5.22) принцип действия защиты пояснен на рис. 5.23. Реле включается, когда якорь 4 (см. рис. 5.22) притягивается к магнитопроводу 8 под действием катушки подмагничивания 5. При этом замыкаются его контакты 2, введенные в цепь удерживающей катушки БВ. Другие контакты реле вводят в цепь катушки 5, если притянут якорь, резистор 7 для снижения силы магнитного притяжения.

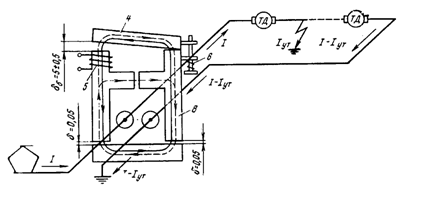

Рис. 5.23 Схема, поясняющая принцип действия дифференциального токового реле силовых цепей электровоза постоянного тока

Все части реле, включая и регулировочную пружину 6, установлены на изоляционной панели 1 и закрыты кожухом 3. Провода силовых цепей пропущены через нижнее окно разветвленного, шихтованного магнитопровода 8. В нормальном состоянии магнитный поток, показанный на рис. 5.23 сплошными линиями, создает только м.д.с. катушки 5. Реле срабатывает при появлении токов утечки , когда появляется м.д.с. небаланса . Возникающий при этом магнитный поток показан штриховыми линиями.

З начения

тока утечки случайны и могут быть, столь

значительны, что при перемагничивании

системы ранее отпавший якорь 4 может

вновь притянуться к магнитопроводу и

контакты цепей управления вновь вернутся

в исходное состояние. Для предотвращения

этого магнитопровод выполнен с перемычкой,

имеющей небольшой воздушный зазор. Она

шунтирует магнитный поток в зоне

непритянутого якоря.

начения

тока утечки случайны и могут быть, столь

значительны, что при перемагничивании

системы ранее отпавший якорь 4 может

вновь притянуться к магнитопроводу и

контакты цепей управления вновь вернутся

в исходное состояние. Для предотвращения

этого магнитопровод выполнен с перемычкой,

имеющей небольшой воздушный зазор. Она

шунтирует магнитный поток в зоне

непритянутого якоря.

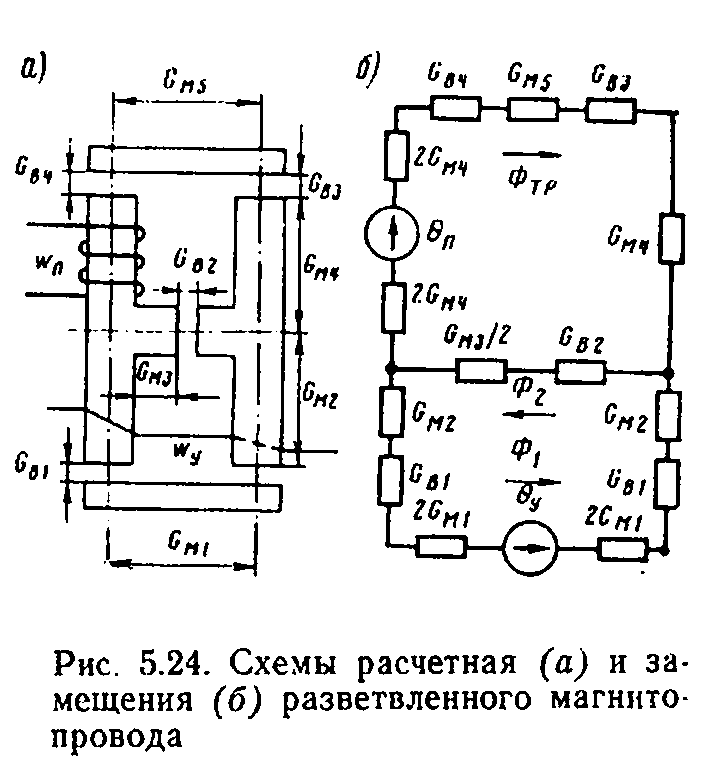

Принцип расчета

разветвленных магнитных систем.

Схема (замещения магнитных цепей

(рис. 5.24) составляется так же, как для

электрических, причем м.д.с.

подобна

э. д. с. Е,

магнитные потоки Ф – токам I,

магнитные проводимости

— проводимостям электрическим (i,

магнитные сопротивления

— проводимостям электрическим (i,

магнитные сопротивления

—

электрическим R.

—

электрическим R.

М

Рис. 5.24. Схемы расчетная (а) и замещения (б) разветвленного магнитопровода

агнитные проводимости воздушных зазоров

,

,

где — площадь поперечного сечения воздушного

зазора; при малых зазорах она

— площадь поперечного сечения воздушного

зазора; при малых зазорах она

равна площади сечения

стального сердечника, образующего

зазор;

стального сердечника, образующего

зазор;

— зазор.

— зазор.

Для стальных участков магнитопровода

,

,

где

— длина участка стального магнитопровода;

Н (

— длина участка стального магнитопровода;

Н ( )

— магнитная напряженность, зависящая

от индукции на участке.

)

— магнитная напряженность, зависящая

от индукции на участке.

В некоторых случаях

удобнее вводить в расчет не магнитные

проводимости, а сопротивления

.

.

Схему замещения

рассчитывают теми же методами, что и

аналогичные электрические системы. В

рассматриваемом случае следует начать

с расчета системы при

,

а затем, повышая значения

,

получить поток

,

а затем, повышая значения

,

получить поток

в

зоне якоря при возможно меньшей м.д.с.

.

в

зоне якоря при возможно меньшей м.д.с.

.

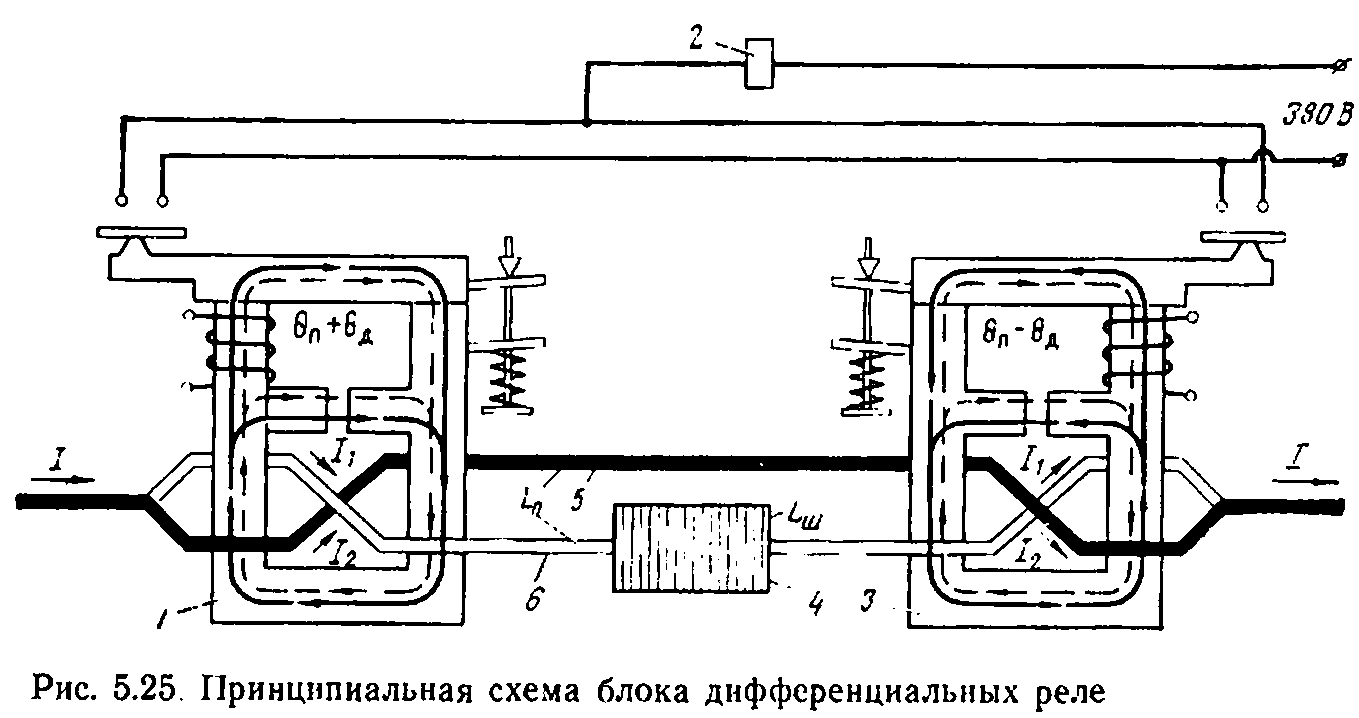

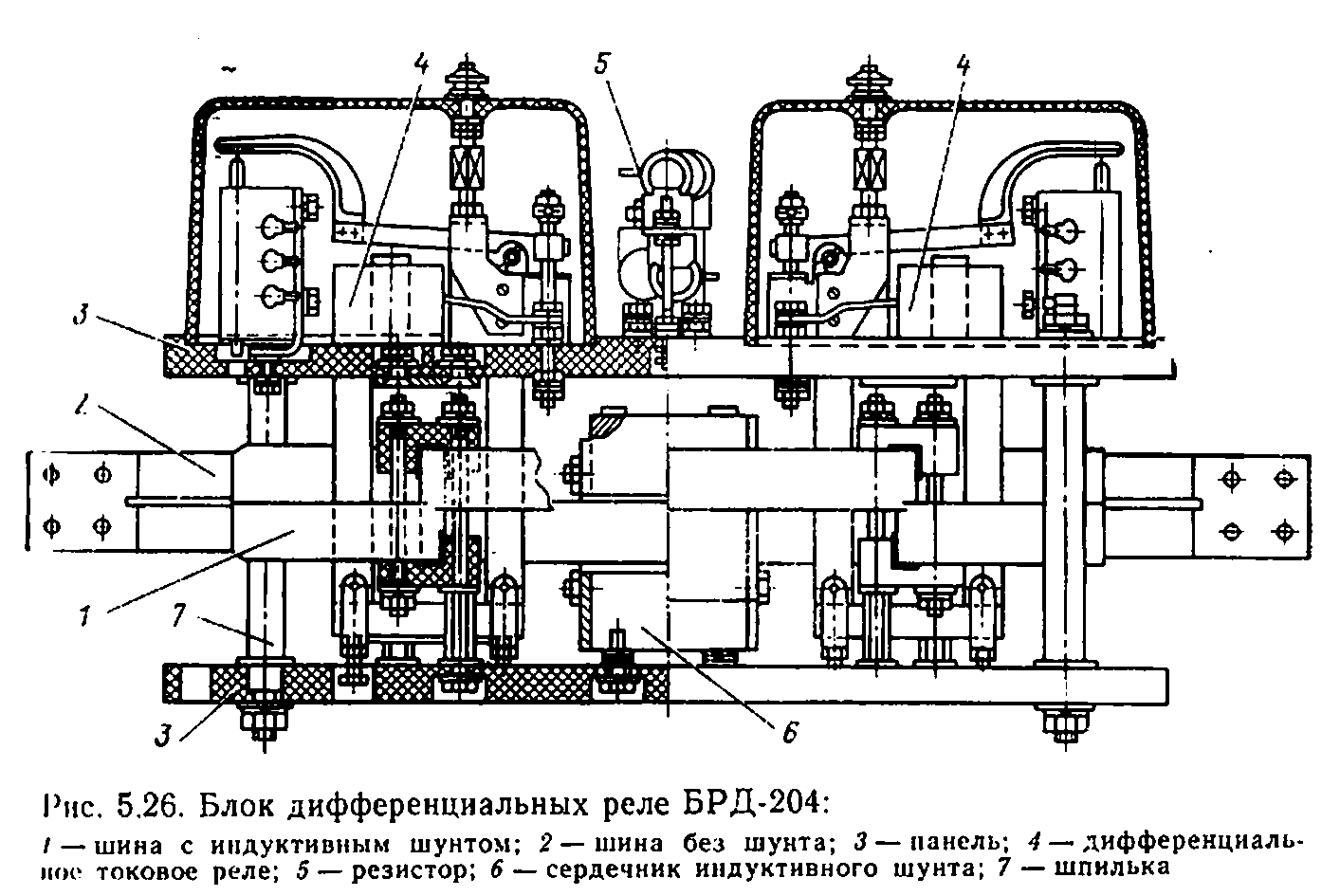

Своеобразно использованы принципы дифференциальной защиты в системах защиты от к.з. на электровозах переменного тока. Здесь блок БРД (рис. 5.25) из пары дифференциальных токовых реле контролирует резкие нарастания тока силовой цепи. Шина, включенная в цепь питания выпрямителей, по которой протекает ток I секции электровоза, разделена на участке, где включен блок БРД, на две параллельных ветви 5 и 6, имеющие одинаковые площади сечения, длины, активные сопротивления г. Индуктивность ветви 6 повышена установкой на ней шихтованного индуктивного шунта 4. Обе ветви перекрестно пропущены через нижние окна дифференциальных реле 1 и 3, подобных по принципу действия и конструкции реле РДЗ-504.

Рис. 5.25 Принципиальная схема блока дифференциальных реле

При таком расположении

шин неравенство тока в параллельных

ветвях вызывает появление м.д.с. небаланса

,

действующей согласно с м.д.с. катушки

подмагничивания

одного

из реле и против

другого реле. Подмагничивающие катушки

обоих реле включены последовательно,

что обеспечивает точное равенство их

м.д.с. Если в первом реле

лишь усилит силу притяжения якоря, то

во втором может вызвать его отпадание.

При достаточной разнице токов

одного

из реле и против

другого реле. Подмагничивающие катушки

обоих реле включены последовательно,

что обеспечивает точное равенство их

м.д.с. Если в первом реле

лишь усилит силу притяжения якоря, то

во втором может вызвать его отпадание.

При достаточной разнице токов

в параллельных ветвях сработавшее реле

разомкнет цепь отключающей катушки 2,

что вызовет срабатывание выключателя.

в параллельных ветвях сработавшее реле

разомкнет цепь отключающей катушки 2,

что вызовет срабатывание выключателя.

При установившихся режимах соотношение токов параллельных ветвей

где

,

,

— индуктивности соответственно шины

и индуктивного шунта;

—

угловая частота переменного тока.

— индуктивности соответственно шины

и индуктивного шунта;

—

угловая частота переменного тока.

Рис. 5.26. Блок дифференциальных реле БРД-204:

1 — шина с индуктивным шунтом; 2— шина без шунта; 3 — панель; 4 — дифференциальное- токовое реле; 5 — резистор; 6 — сердечник индуктивного шунта; 7 — шпилька

Однако ток в цепи

далеко не синусоидален, имеет гармонические

составляющие, изменяющиеся в зависимости

от режима работы. Чтобы реле не срабатывало

при рабочих квазиустановившихся режимах,

его уставку загрубляют, т. е. задают с

учетом значительных токов дисбаланса.

Для условий к.з. рассмотрим лишь свободные

составляющие тока. Постоянные времени

для обеих ветвей:

и

и

.

.

Соответственно свободные составляющие токов:

.

.

Их разность, определяющая срабатывание одного из реле,

Эти зависимости

имеют также ориентировочный характер,

так как они учитывают только одну (хотя

и характерную) составляющую токов к.з.

В качестве примера приведен блок БРД

(рис. 5.26) для электровоза ВЛ .

Его основные технические данные:

номинальное напряжение 2,5 кВ; продолжительный

ток силовой цепи (действующее значение)

1,5 кА; ток срабатывания

.

Его основные технические данные:

номинальное напряжение 2,5 кВ; продолжительный

ток силовой цепи (действующее значение)

1,5 кА; ток срабатывания

А; время срабатывания при скорости

нарастания тока 1,3

А; время срабатывания при скорости

нарастания тока 1,3 А/с

0,01 с; контакты управления на переменном

токе при 380 В, на постоянном — 50 В; ток в

цепи катушек подмагничивания при

продолжительном включении 0,5—0,7 А, при

притяжении якоря — не более 4,2 А.

А/с

0,01 с; контакты управления на переменном

токе при 380 В, на постоянном — 50 В; ток в

цепи катушек подмагничивания при

продолжительном включении 0,5—0,7 А, при

притяжении якоря — не более 4,2 А.

,

, ,

не болем, для испытаний

на

,

не болем, для испытаний

на