- •Оглавление

- •Глава 1 Теоретические основы обучения измерению массы учащихся начальных классов 5

- •Глава 2 Методика обучения измерению массы учащихся 2 класса 18

- •Введение

- •Глава 1 Теоретические основы обучения измерению массы учащихся начальных классов

- •1.1. Предметное содержание понятия «величина»

- •1.2 Понятие массы

- •1.3 Особенности развития у детей представлений о массе

- •Глава 2 Методика обучения измерению массы учащихся 2 класса

- •2.1 Изучение представлений о массе предметов учащихся 2 класса

- •2.2 Упражнения для обучения учащихся 2 класса измерению массы

- •Заключение

- •Список использованных источников

- •Приложение Конспекты занятий

- •Ход урока

- •I. Организационный момент.

- •II. Актуализация знаний.

- •III. Постановка проблемы. «Открытие» нового знания.

- •* Физкультминутка «Цапля» (на равновесие) – 3-4 раза.

- •IV. Первичное закрепление.

- •V. Итог урока. Рефлексия.

- •1.Актуализация имеющихся знаний.

- •2.Постановка учебной задачи.

- •3.Открытие нового. Практическая работа.

- •4.Первичное закрепление.

- •5. Физминутка “Весы”.

- •6.Дальнейшие открытия.

- •7. Физминутка “Ракета”.

- •8. Исторические сведения. Старинные меры массы.

- •9.Действия с именованными числами.

- •10.Рефлексия.

- •11.Домашнее задание.

1.3 Особенности развития у детей представлений о массе

Формирование понятия «масса» опирается на развитие «барического чувства» (от греч. baros - тяжесть).

«Барическое чувство» возникает в результате давления предмета на поверхность тела человека. Не случайно, определяя тяжесть предмета, человек как бы «взвешивает» его на ладонях своих рук Упражнения по сравнению масс предметов способствуют совершенствованию тактильно-кинестетического анализатора [18, с. 144].

Развитию «барического чувства» уделялось значительное внимание в традиционных системах сенсорного воспитания (М. Монтессори) и в практике детских садов 1920-30-х годов (Ф. Н. Блехер, Л. В. Глаголева, Е. И. Тихеева, Ю. И. Фаусек).

В последние годы в связи с пересмотром и разработкой принципиально иных основ сенсорного воспитания интерес к этой проблеме усилился.

Восприятие массы осуществляется с помощью зрительного, тактильного и двигательного анализаторов, между которыми устанавливаются связи в процессе практической деятельности ребенка с предметами. Происходит это уже в раннем возрасте. Так, на втором году жизни ребенок уже воспринимает массу предмета, но его восприятие имеет сугубо локальный и слабо дифференцированный характер: «тяжесть» связана с самим предметом и неотделима от него.

Малыш 2 лет пытается поднять стул и, убедившись, что это ему не под силу, обращается за помощью к взрослым. К 3-4 годам перцептивные действия выделяются из практических и уже предшествуют им. Ребенок, представляя себе в известной степени тяжесть предмета, уже не пробует сам поднять его, а обращается непосредственно к взрослому. В этот период все различия в массе предметов дети обозначают словами большой — маленький. В пассивной речи у них содержатся слова тяжелый — легкий, но активно они ими не пользуются.

Итак, элементарная способность различать предметы по массе уже имеется, но эти различия в слове еще не закреплены. [20, с. 49]

Ребенок различает прежде всего контрастные по массе предметы, но в разных зонах отношений масс по-разному: в так называемых «зонах тяжелых предметов» несколько лучше, чем в «зонах легких предметов».

Так, в «зоне тяжелых предметов» дети 3-4 лет различают отношения масс 1:2,5, а в «зоне легких предметов» — 1:4. С возрастом восприятие различий становится все более точным во всех зонах. Старшие дошкольники начинают дифференцировать массы при соотношении 1:1,5 в «зоне тяжелых» и 1:1,75 в «зоне легких предметов». Это связано с совершенствованием тактильно-кинестетического анализатора: к 5-б годам заканчивается дифференцировка нервных окончаний в мышцах рук. Однако развитие «барического чувства», способности точного определения массы предмета при помощи активного движения рук происходит не спонтанно, а зависит от упражнений, т. е. от условий обучения.

У старших дошкольников появляется стремление словесно обозначить массу («тяжелость», «вес» — говорят дети), однако и их словарь остается еще недостаточно точным. Постепенно развивается у детей умение сравнивать массы предметов по образцу, который служит эталоном.

В младшей группе дети не воспринимают образец как меру для сравнения, как эталон. Они ограничиваются тем, что перебирают один предмет за другим, перекладывая с одного места на другое. Не могут они еще выделять и устанавливать связи и отношения между предметами по их массе, строить сериационный ряд.

Дети средней группы уже принимают образец как мерку для сравнения. Отдельные из них выделяют отношения между предметами по массе: выбирают самый тяжелый (легкий) и ставят объекты друг за другом по данному признаку.

В старших группах чаще наблюдаются попытки построить ряд предметов на основе убывающей или возрастающей массы. Дети начинают осознавать принцип построения такого ряда, но многие из них еще не владеют рациональными приемами действия, основанными на барическом чувстве.

Большинство старших дошкольников располагает сведениями о взвешивании на весах как способе определения массы. Это связано с теми впечатлениями, которые они получают при самостоятельной покупке продуктов или просто при посещении магазина с родителями. Дети 5—6 лет знают, что определить массу тела (сколько в мешке крупы, в пакете сахара и т. д) можно на весах. «Надо взвесить на весах», «Смерить на весах», «Положить на весы»,— говорят они. Иногда в ответах отражается бытовой опыт измерения сыпучих веществ: «Можно измерить чашками» и др. Однако в этих случаях имеются знания, что в магазинах все продукты «отвешиваются на весах».

Дошкольникам известно также, что отвешивание производится с помощью гирь или «на стрелку смотрят». Но многие из них не знают массы самих гирь (гири бывают большие и маленькие, тяжелые и легкие), а некоторые указывают вместо массы самих гирь варианты разных масс взвешиваемых продуктов (4 кг, 12 кг, 15 кг, 40 кг, 100 кг и др.); лишь отдельные дети правильно называют массу гирь (1 кг, 2 кг, 5 кг).

Таким образом, в единицах массы дети ориентируются очень слабо, отождествляя их с результатом измерения: вместо массы гири называют измеренную при помощи весов массу тела. Поэтому знания об измерении массы нуждаются в серьезном уточнении и систематизации. При отсутствии организованного руководства и обучения представления о массе предметов и способах ее измерения у детей старшего дошкольного возраста находятся на низком уровне, в то же время некоторые маленькие дети поднимаются до уровня старших. Точность восприятия массы зависит не только от возраста, но и от овладения рациональными приемами обследования предметов по их массе, знания общепринятых мер и способов измерения. [9, с. 32]

Исходя из особенностей восприятия детьми дошкольного возраста массы предметов, обучение строится поэтапно. На первом этапе (средняя группа) обучают различать и обозначать точными словами массы предметов (тяжелый — легкий, тяжелее — легче), знакомят с рациональными приемами обследования и сравнения предметов путем взвешивания их на ладонях рук. На втором этапе (средняя группа) учат выделять отношения между несколькими предметами, упорядочивания их в ряд по убывающей или возрастающей массе (строить сериационный ряд). На третьем этапе (старшая группа) возможно ознакомление детей с общепринятыми мерами и способами измерения массы, формирование первоначальных измерительных умений. Таким образом, в обучении следует идти от формирования представлений о том, что каждый предмет обладает той или иной массой, и развития барического чувства к ознакомлению с массой как измеряемой величиной. [24, с. 107]

Таким образом, еще до знакомства с темой «Масса» учащиеся начальных классов знают, что многие из окружающих их предметов связаны отношениями «тяжелее», «легче», «одинаковы»: яблоко легче кочана капусты, помидор тяжелее ореха и др. Легко показать, что, сравнивая эти предметы «на руку», можно ошибиться. Этим обосновывается необходимость использования рычажных весов для правильного ответа на вопросы: что легче? что тяжелее? одинаковы ли? [4, с. 274]

Во 2 классе дети знакомятся с килограммом.

Килограмм — метрическая мера массы, обозначается так: 1 кг (без точки).

Дети получают конкретное представление о массе в 1 кг через предметные действия: взвешивание и отвешивание. Решают простые задачи, в которых указан процесс взвешивания, задачи на нахождение массы предмета при выполнении арифметических действий.

Например:

Масса гуся 5 кг, масса курицы на 3 кг меньше. Чему равна масса курицы?

В 3 классе дети знакомятся с граммом.

Грамм — метрическая мера массы, обозначается так: 1 г (без точки).

Сравнивая предметы, масса которых значительно меньше килограмма, учитель готовит детей к знакомству с другой мерой массы — граммом. Учитель обращает внимание детей на шкалу циферблата весов, которая имеет десять крупных делений— 100, 200, 300, ...900, 1 000. Каждое из них содержит десять более мелких делений, которые в свою очередь разделены на десять еще более мелких. Учитель поясняет, что отклонение стрелки циферблатных весов на одно самое маленькое деление означает взвешивание предмета массой 1 г. Учащиеся сопоставляют массу гирь 100 г, 200 г, 300 г, 10 г, 20 г, 30 г с показаниями стрелки циферблатных весов, учатся взвешивать на этих весах сыпучие предметы. С помощью аптекарских или лабораторных весов определяют массу.

Дети получают наглядное представление о грамме (измеряют массу монет), знакомятся с набором гирь в 500 г, 200 г, 100 г, 50 г. Путем подсчета устанавливается основное метрическое соотношение:

1 кг - 1000 г

В дальнейшем понятие грамма используется при решении составных задач, а также в заданиях на преобразование величин. [6, с. 199]

В 4 классе дети знакомятся с тонной и центнером. Центнер — метрическая мера массы, обозначается так: 1 ц (без точки).

1 ц = 100 кг

Тонна — метрическая мера массы, обозначается так: 1 т (без точки).

1 т = 10 ц

1 т = 1000 кг

Дети получают представление о новых единицах массы при помощи рисунков, на которых изображен процесс взвешивания крупных тел. Реально дети плохо представляют себе конкретный смысл этих величин, поскольку не встречаются с ними в жизни.

До знакомства с этими единицами массы можно провести беседу или совершить экскурсию на предприятие, где производится взвешивание предметов в центнерах и тоннах. Новые понятия «центнер» и «тонна» можно иллюстрировать различными примерами: масса автомобиля «Запорожец» — 1 т, масса двух мешков картофеля — 1 ц, масса всех учащихся класса — 1 т (если в классе 30— 35 человек).

Для выполнения заданий таблицы соотношения мер массы выучиваются наизусть.

-

1т = 1 000 кг

1 ц= 100 кг

1 кг= 1 000 г

1 т= 10 ц [21, c. 167]

Выполняются задания следующих видов:

1) преобразование единиц одного наименования в единицы другого наименования:

Заполни пропуски: 30 т = ... ц 500 кг = ... ц

Выразите в килограммах 2 т 6 кг, 8 000 г;

в граммах— 1 кг 25 г;

в центнерах — 6 т 9 ц, 8 000 кг;

в тоннах — 570 ц;

2) сравнение единиц величин:

Во сколько раз 1 т больше, чем 1ц?

Во сколько раз 1 т больше, чем 1 кг ?

Во сколько раз 1 ц больше, чем 1 кг ?

Какую часть тонны составляют 1 ц (1 кг, 1 г) ?

Рассуждение: Чтобы установить, какую часть тонны составляет 1 г, надо знать, сколько данных единиц содержится в тонне

1т = 1000 кг = 1000 000 г

значит, грамм — одна миллионная часть тонны.

3) выполнение арифметических действий с именованными числами:

Вычисли:

8 т - 200 кг =...

8т204кг-3т657кг = ... -

4) решение простых и составных задач:

Рыболовецкий колхоз по плану должен был наловить за год 30 000 т рыбы. Рыбаки наловили 30 290 т рыбы. На сколько тонн они перевыполнили план?

Из 1 ц муки получается 150 кг хлеба. Сколько хлеба получат из 1 т муки?

Рассуждение: 1 т больше 1 ц в 10 раз, значит, и хлеба будет в 10 раз больше (150 Х 10 = 1500 кг).

Ученики используют ее при выполнении преобразований и сравнении величин:

1)

2) сравните:

12 т и 1 200 кг;

3 200 г и 32 кг;

4 т 8 ц и 480 кг;

220 ц и 20 т 2 ц.

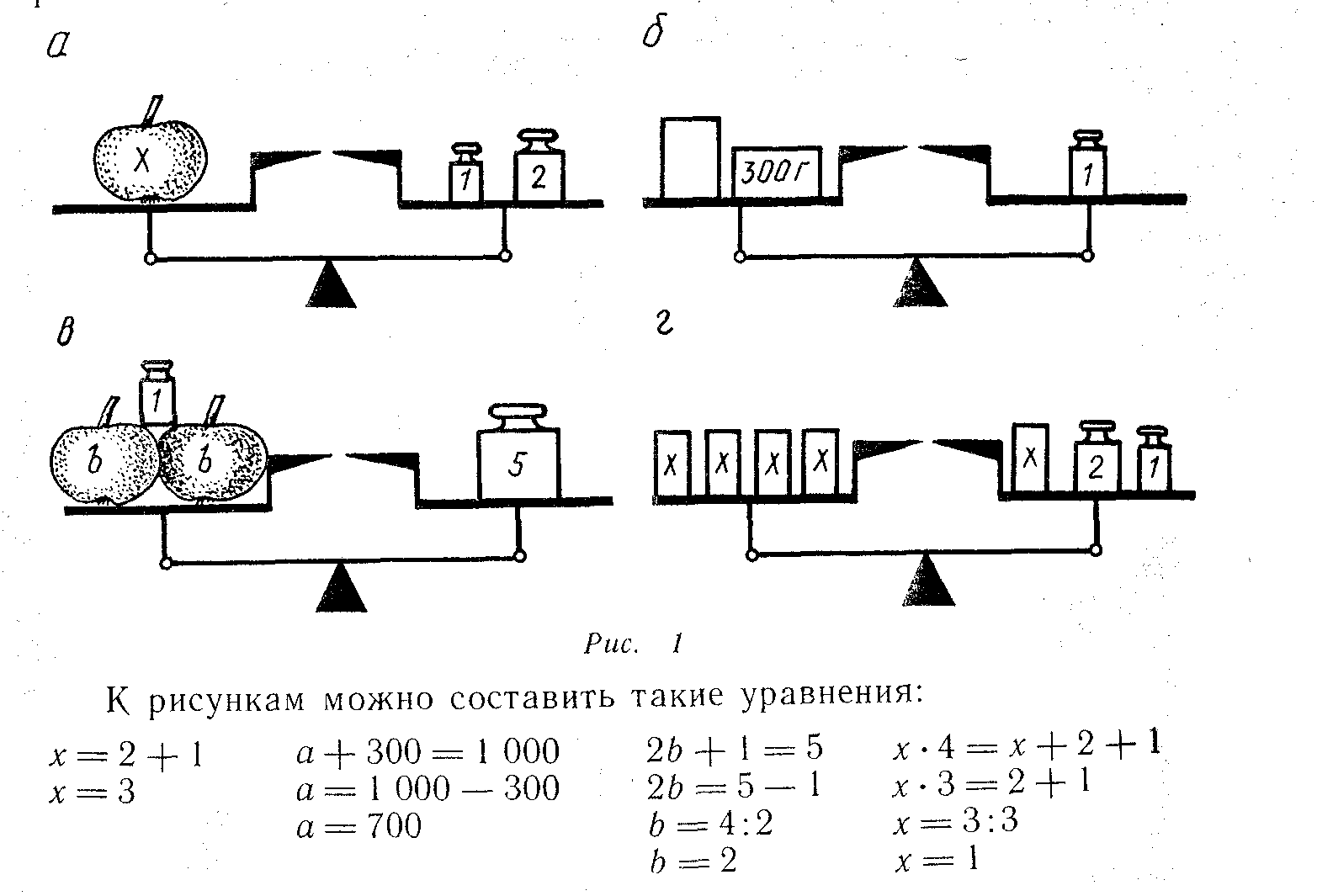

Рычажные весы можно применять для иллюстрации понятия уравнения. Например: определить массу предметов, изображенных на рис. 1.

Таким образом, обучение детей измерению массы идет от формирования представлений о том, что каждый предмет обладает той или иной массой, и развития барического чувства к ознакомлению с массой как измеряемой величиной.