- •1. История развития микробиологии: описательный, физиологический этапы.

- •2. Современная классификация микроорганизмов.

- •3. Размеры микроорганизмов.

- •4. Систематика прокариот, для представителей домена Bacteria.

- •5. Морфология микроорганизмов, на примере представителей домена Bacteria.

- •6. Ядерная зона и генетический аппарат прокариотной клетки.

- •Генетический аппарат кишечной палочки

- •Разнообразие типов генетического аппарата прокариот

- •7. Плазмиды.

- •8. Клеточная стенка грамположительных бактерий.

- •9. Клеточная стенка грамотрицательных бактерий.

- •10. Необычные клеточные стенки прокариот. Прокариоты без клеточной стенки.

- •11. Функции клеточной стенки прокариот.

- •12. Цитоплазматическая мембрана, строение, функции.

- •13. Внутрицитоплазматические мембраны прокариот. Включения и запасные вещества.

- •14. Цитозоль и рибосомы.

- •Рибосомные рнк

- •Рнк малой субъединицы

- •Рнк большой субъединицы

- •Низкомолекулярные компоненты

- •15. Капсулы, слизистые слои, чехлы.

- •16. Покоящиеся формы прокариот.

- •17. Процесс споруляции у прокариот.

- •19. Жгутики. Расположение и функции.

- •20. Строение жгутика у грамположительных и грамотрицательных бактерий. Синтез жгутика.

- •21. Скольжение, как тип движения бактерий.

- •22. Таксис. Виды таксиса у бактерий.

- •23. Размножение прокариот.

- •24. Разделение бактерий на группы в зависимости от температурных и pH оптимумов роста, от наличия кислорода в среде.

- •25. Питательные и селективные среды для роста бактерий.

- •26. Количественная оценка роста микроорганизмов. Чистые и смешанные культуры микроорганизмов.

- •27. Получение музеев микроорганизмов.

- •28. Периодическое культивирование микроорганизмов.

- •29. Проточное (непрерывное) культивирование микроорганизмов.

- •30. Контроль роста микроорганизмов.

- •31. Вирусы. Репродукция вирусов.

- •32. Бактериофаги. Морфология и химический состав.

- •33. Взаимодействие бактериофагов с бактериальной клеткой. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

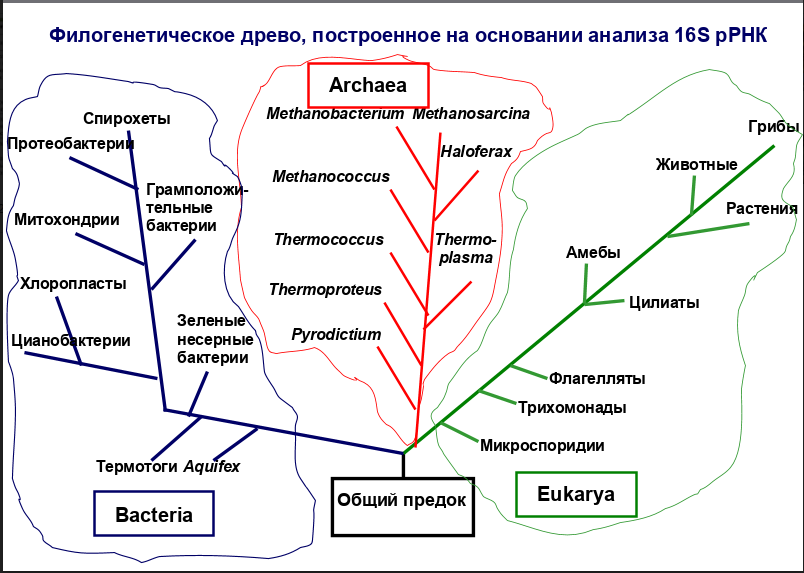

2. Современная классификация микроорганизмов.

Домены: Bacteria, Archaea, Eukaria.

Классификация - отнесение конкретного биологического объекта к определенной группе однородности (таксону) по совокупности присущих ему признаков. Отношения между таксонами организмов изучает систематика, которая включает три части: классификацию, таксономию и идентификацию.

Идентификация – устанавливает принадлежность микроорганизмов к определенному таксону на основании наличия определенных признаков. В большинстве случаев идентификация заключается в определении видовой и родовой принадлежности микроорганизмов.

В основу таксономии микроорганизмов положены их морфологические, физиологические, биохимические и молекулярно-биологические свойства. Таксоны — группы организмов, объединенные по определенным однородным свойствам.

Микроорганизмы представлены доклеточными формами (вирусы — царство Vira) и клеточными формами (бактерии, архебактерии, грибы и простейшие). Различают 3 домена:

1)домен «Bacteria» — прокариоты, представленные настоящими бактериями (эубактериями);

2)домен «Archaea» — прокариоты, представленные архебактериями;

3)домен «Eukarya» — эукариоты, клетки которых имеют ядро с ядерной оболочкой и ядрышком, а цитоплазма состоит из высокоорганизованных органелл — митохондрий, аппарата Гольджи и др.

Иерархия таксонов:

домен – филум – класс – порядок – семейство – род – вид

Доме́н, или надцарство — в биологической систематике самый верхний уровень группировки организмов в системе, включающий в себя одно или несколько царств.

Порядок - систематическая категория (ранг), объединяющая родственные семьи Вид. Одной из основных таксономических категорий является вид (species).

Вид — это совокупность особей, объединенных по близким свойствам, но отличающихся от других представителей рода.

При изучении, идентификации и классификации микроорганизмов чаще всего изучают следующие (гено- и фенотипические) характеристики:

1. Морфологические - форма, величина, особенности взаиморасположения, структура.

2. Тинкториальные - отношение к различным красителям (характер окрашивания), прежде всего к окраске по Граму. По этому признаку все микроорганизмы делят на грамположительные и грамотрицательные.

3. Культуральные - характер роста микроорганизма на питательных средах.

4. Биохимические - способность ферментировать различные субстраты (углеводы, белки и аминокислоты и др.), образовывать в процессе жизнедеятельности различные биохимические продукты за счет активности различных ферментных систем и особенностей обмена веществ.

5. Антигенные - зависят преимущественно от химического состава и строения клеточной стенки, наличия жгутиков, капсулы, распознаются по способности макроорганизма (хозяина) вырабатывать антитела и другие формы иммунного ответа, выявляются в иммунологических реакциях.

6. Физиологические- способы углеводного (аутотрофы, гетеротрофы), азотного (аминоавтотрофы, аминогетеротрофы) и других видов питания, тип дыхания (аэробы, микроаэрофилы, факультативные анаэробы, строгие анаэробы).

7. Подвижность и типы движения.

8. Способность к спорообразованию, характер спор.

9. Фаготипирование, чувствительность к бактериофагам.

СПОСОБ ИЗ ЛК

- морфология клеток и колоний (на определенных средах и при определенных условиях);

- цитология клеток;

- культуральные признаки (характер роста на твердых и жидких питательных средах);

- физиологические свойства (использование различных субстратов, отношение к температуре, аэрации, рН и т.д.);

- биохимические свойства (метаболические пути);

- молекулярно-биологические свойства (содержание ГЦ-АТ-пар в мол.%, гибридизация нуклеиновых кислот, анализ нуклеотидной последовательности 16S рРНК (один из трёх основных типов рРНК, образующих основу рибосом прокариот, находятся в их малой (30S) субъединице);

- хемотаксономия (химический состав различных соединений и структур, например спектр жирных и тейхоевых кислот у актиномицетов, миколовых кислот у нокардий, микобактерий, коринебактерий);

- серодиагностика (реакция антиген-антитело, особенно для патогенных м/о);

- фаготипирование (использование специфических фагов).

Археи — домен живых организмов. Археи представляют собой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо мембранных органелл.

Ранее археи объединяли с бактериями в общую группу, называемую прокариоты, и они назывались архебактерии, однако сейчас такая классификация считается устаревшей: установлено, что археи имеют свою независимую эволюционную историю и характеризуются многими биохимическими особенностями, отличающими их от других форм жизни.

Сейчас археи подразделяются на более чем пять типов. Из них наиболее изучены кренархеоты (лат. Crenarchaeota) и эвриархеоты (лат. Euryarchaeota).

Классифицировать археи по-прежнему сложно, так как подавляющее большинство из них никогда не выращивались в лабораторных условиях и идентифицировались только по анализу нуклеиновых кислот из проб, полученных из мест их обитания.

Другие аспекты биохимии архей уникальны, к примеру, присутствие в клеточных мембранах липидов, содержащих простую эфирную связь. Большая часть архей — хемоавтотрофы. Они используют значительно больше источников энергии, чем эукариоты: начиная от обыкновенных органических соединений, таких как сахара, и заканчивая аммиаком, ионами металлов и даже водородом.

Солеустойчивые археи — галоархеи (лат. Haloarchaea) — используют в качестве источника энергии солнечный свет, другие виды архей фиксируют углерод, однако, в отличие от растений и цианобактерий (синезелёных водорослей), ни один вид архей не делает и то, и другое одновременно. Размножение у архей бесполое: бинарное деление, фрагментация и почкование. В отличие от бактерий и эукариот, ни один известный вид архей не формирует спор.

Изначально архей считали экстремофилами, живущими в суровых условиях — горячих источниках, солёных озёрах, однако потом их нашли в различных местах, включая почву, океаны, болота и толстую кишку человека. Архей особенно много в океанах, и, возможно, планктонные археи — самая многочисленная группа ныне живущих организмов. Археи признаны важной составляющей жизни на Земле. Они играют роль в круговоротах углерода и азота.

Ни один из известных представителей архей не является ни паразитом (за исключением наноархеот, являющихся паразитами других архей), ни патогенным организмом, однако они часто бывают мутуалистами и комменсалами. Некоторые представители являются метаногенами и обитают в пищеварительном тракте человека и жвачных, где они помогают осуществлять пищеварение. Метаногены используются в производстве биогаза и при очистке канализационных сточных вод, а ферменты экстремофильных микроорганизмов, сохраняющие активность при высоких температурах и в контакте с органическими растворителями, находят своё применение в биотехнологии.

Эукариоты или ядерные, — домен (надцарство) живых организмов, клетки которых содержат ядро. Все организмы, кроме прокариот (бактерий и архей), являются ядерными. Вирусы и вироиды также не являются ни прокариотами, ни эукариотами; более того, сам вопрос, считать ли их живыми организмами, является дискуссионным.

Животные, растения, грибы, а также группы организмов под общим названием протисты — все являются эукариотическими организмами. Они могут быть одноклеточными и многоклеточными, но все имеют общий план строения клеток. Считается, что все эти столь несхожие организмы имеют общее происхождение, поэтому группа ядерных рассматривается как монофилетический таксон наивысшего ранга. Согласно наиболее распространённым гипотезам, эукариоты появились 1,6—2,1 млрд лет назад. Важную роль в эволюции эукариот сыграл симбиогенез — симбиоз между эукариотической клеткой, видимо, уже имевшей ядро и способной к фагоцитозу, и поглощёнными этой клеткой бактериями — предшественниками митохондрий и пластид.

Бактерии— домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной. Бактерии часто являются симбионтами и паразитами растений и животных. Большинство бактерий к настоящему времени не описаны, и представители лишь половины бактериальных могут быть выращены в лаборатории. Бактерии изучает наука бактериология — раздел микробиологии.

Бактерии и археи: отличительные признаки

Долгое время археи вместе с бактериями являлись представителями Царства Дробянки. У них много сходных черт строения. Это размеры и форма их клеток. Однако биохимические исследования показали, что у них есть ряд сходных черт с эукариотами. Это природа ферментов, под действием которых происходят процессы синтеза РНК и белковых молекул. По способу питания большинство из них является хемотрофами. Причем вещества, которые расщепляют в процессе получения энергии археи, более разнообразны. Это и сложные углеводы, и аммиак, и металлические соединения. Очень часто они вступают в симбиотические отношения. Чаще всего в природе встречаются комменсалы и мутуалисты. В первом случае археи питаются за счет веществ организма хозяина, но не приносят ему никакого вреда. В отличие от этого вида симбиоза, при мутуалистических взаимоотношениях выгоду получают оба организма.