- •1.Инженерно-техническая защита как одно из направлений в области задач обеспечения информационной безопасности.

- •2.Демаскирующие признаки

- •3. Характеристики угроз безопасности

- •4.Технические каналы утечки информации, их классификация и особенности

- •5.Защита информации от утечки по визуально-оптическим каналам. Лазерное подслушивание. Противодействие лазерному подслушиванию.

- •6.Защита информации от утечки по акустическим каналам

- •7.Защита информации от утечки по электромагнитным каналам. Общие положения и противодействие. Микрофонный эффект

- •8.Материально-вещественный канал утечки информации

- •9.Противодействие нсд к источникам конфиденциальной информации. Способы и методы нсд.

- •10.Способы и средства противодействия наблюдению в оптическом диапазоне.

- •11.Подслушивание – определение и виды. Микрофонные системы и противодействие им.

- •12.Диктофоны и их обнаружение.

- •13.Противодействие радиосистемам акустического подслушивания. Радиозакладки и средства обнаружения.

- •14.Локаторы нелинейностей. Принципы работы. Способы использования. Выявление радиозакладок и их нахождение. Постановка радиоэлектронных помех и другие действия после обнаружения.

- •15.Обеспечение безопасности телефонных переговоров. Телефонные радиозакладки, скремблеры. Методы защиты от подслушивания.

- •16.Незаконные подключения к лс. Контактное подключение. Бесконтактное подключение

- •17.Способы и средства противодействия перехвату.

- •18. Нормативно-правовая база итзи (федеральные законы, ведомственные нормативные акты, госТы).

- •19.Концепция итзи.

- •20.Контроль эффективности итзи.

- •21.Физическая защита объектов и техническая охрана.

- •22.Инженерная защита объектов. Скуд. Основные инженерные системы. Функции и возможности.

- •23.Классификация методов инженерно-технической защиты информации.

- •25.Факторы, влияющие на итзи.

- •8.1. Факторы обеспечения защиты информации от угроз воздействия

- •8.2. Факторы обеспечения защиты информации от угроз утечки информации

- •24.Категорирование объектов защиты.

- •25.Сигналы. Опасные сигналы и их источники.

14.Локаторы нелинейностей. Принципы работы. Способы использования. Выявление радиозакладок и их нахождение. Постановка радиоэлектронных помех и другие действия после обнаружения.

На рынке имеется большой выбор моделей отечественных и зарубежных нелинейных локаторов. В зависимости от режима излучения их делят на локаторы с непрерывным и импульсным излучением. Проникающая глубина электромагнитной волны зависит от мощности и частоты излучения. Так как с повышением частоты колебаний увеличиваются затухания электромагнитной волны в среде распространения, то уровень мощности переотраженного сигнала тем выше, чем ниже частота локатора. Но при более низкой частоте ухудшаются возможности локатора по локализации места нахождения нелинейности, так как при приемлемых размерах его антенны расширяется ее диаграмма направленности.

Очевидно, что чем выше мощность излучения локатора, тем глубже проникает электромагнитная волна и тем больше вероятность обнаружения помещенной в стену закладки. Но большая мощность излучения оказывает вредное воздействие на оператора. Для обеспечения его безопасности максимальная мощность излучения локатора в непрерывном режиме не должна превышать 3-5 Вт. При импульсном режиме работы локатора мощность в импульсе достигает 300 Вт при средней мощности, не превышающей долей и единиц Вт. Приемники нелинейных локаторов обеспечивают дальность обнаружения полупроводниковых элементов 0,5-2 и более метров и точность определения их местонахождения — несколько см (например, в локаторе «Родник» — 2 см). Максимальная глубина обнаружения объектов в маскирующей среде составляет десятки см, например локатор «Циклон» обнаруживает радиоэлектронные средства в железобетонных стенах толщиной 50 см, в кирпичных и деревянных стенах — до 70 см.

Отечественные локаторы по своим характеристикам не уступают, а некоторые образцы превышают показатели зарубежных, а по стоимости в несколько, раз дешевле. Локатор «Обь» является полным аналогом зарубежных образцов. Радиолокаторы «Родник-ПМ», «Переход», «Энвис» имеют дополнительный режим анализа принятого от объекта сигнала, в том числе возможность прослушивания модулированных сигналов локатора, отраженных от полупроводниковых элементов закладок. Принцип модуляции аналогичен модуляции при высокочастотном навязывании. Локатор «Циклон» предоставляет возможность работы в двух режимах: в режиме поиска и в режиме «сторожа». В последнем режиме две антенны устанавливаются в проходе контрольно-пропускного пункта организации или в дверном проеме помещения, например зала заседания. Этот локатор позволяют дистанционно контролировать скрытый внос или вынос радиоэлектронных средств.

Нелинейные радиолокаторы обеспечивают высокую вероятность обнаружения закладных устройств всех типов, но являются достаточно сложными и дорогими средствами проверки помещения на отсутствие в них закладных устройств.

Поиск дистанционно управляемых закладных устройств или других средств, не излучающих во время поиска радиосигналы, производится по иным демаскирующим признакам: их полупроводниковым и металлическим элементам, непрозрачности корпусов и элементов для рентгеновских лучей, пустотам в местах установки таких закладных устройств. Наиболее эффективен поиск таких закладных устройств по их полупроводниковым элементам с помощью нелинейных локаторов. Различают нелинейные локаторы с непрерывным излучением и импульсные, с одним приемником, настроенным на 2-ю гармонику, и с двумя приемниками — для 2-й и 3-й гармоник. Частота излучения локаторов 680-1000 МГц. Мощность непрерывного излучения составляет не более 3-5 Вт, мощность в импульсе может достигать несколько сот Вт. За счет большей мощности импульсные локаторы имеют большую проникающую способность. Дальность обнаружения полупроводникового элемента 0,5-2 м, точность локализации — несколько см.

Поиск и обнаружение дистанционно управляемых и пассивных (параметрических) закладных устройств производятся по прямым и косвенным признакам входящих в их состав веществ. Прямыми признаками закладных устройств является наличие в них полупроводниковых и металлических элементов. Косвенные признаки установки закладного устройства в стене или иной твердой среде — наличие в них пустоты.

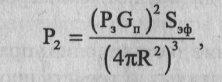

Так как любое радиоэлектронное закладное устройство содержит полупроводниковый элемент (транзистор, диод), то наиболее информативным признаков не излучающего во время поиска закладного устройства является наличие полупроводниковых элементов в местах, в которых не должно быть радиоэлектронных устройств. Такими местами являются стены, мебель, картины, подвесные потолки и др. Для обнаружения полупроводникового элемента используются нелинейные свойства его вольтамперной характеристики — зависимости тока, протекающего по n-р переходу полупроводника, от величины подводимого к нему напряжению. Вихревые электрические токи через n-р переходы полупроводников возникают при облучении проводника электромагнитным полем. Поле создает антенна передатчика нелинейного локатора, излучающего непрерывные гармонические или импульсные сигналы на частоте f, составляющие для разных локаторов доли и единицы ГГц (400-1000 МГц). В силу нелинейности полупроводника токи в нем имеют форму, отличную от гармонического колебания, и могут быть разложены в ряд Фурье. Вихревые токи создают вторичное электромагнитное поле, содержащее кроме электромагнитной волны на основной частоте f, также волны с частотой 2f, 3f и других частотах спектра вторичного сигнала. В отличие от классического радиолокатора нелинейный локатор имеет приемник, настроенный на частоту 2f, а в некоторых типах дополнительный приемник на частоте 3f. Появление в отраженном сигнале колебаний с частотами 2f и 3f позволяет сделать вывод о наличии в области облучения зондирующей электромагнитной волны элементов с нелинейной вольтамперной характеристикой. Мощность сигнала на второй гармонике в приемной антенне нелинейного локатора определяется по формуле [26]:

где Рз — мощность зондирующего импульса; Gn - - коэффициент усиления передающей антенны; S — эффективная площадь приемной антенны нелинейного локатора; R — расстояние от локатора до обследуемой поверхности.

Очевидно, что после обнаружения закладного устройства его необходимо изъять, разрушить или использовать для дезинформирования. Для изъятия закладного устройства из стены ее приходится долбить. Так как достоверность идентификации закладного устройства в железобетонной стене мала, то разрушения стены во время его поиска могут быть весьма существенны. Для повышения достоверности обнаружения закладных устройств в железобетонных стенах применяют также обнаружители естественных и искусственных пустот, в которых могут быть размещены закладные устройства, а также рентгеновские установки (интерсепторы).

Для обнаружения пустот применяются средства — обнаружители пустот, которые реагируют на отличия диэлектрической проницаемости или теплопроводности воздуха (пустоты) и бетона. Измерительная катушка генератора обнаружителя пустоты локализует место в однородной среде (стене) — пустоту, диэлектрическая проницаемость которого отличается от диэлектрической проницаемости вещества среды. Также будут отличаться температура внутри пустоты и бетона в нагретом солнечными лучами или обогревателем помещении. Границы пустот будут видны на экране тепловизора.

Большие возможности для обнаружения закладных устройств в строительных конструкциях предоставляют методы подповерхностной локации. В результате цифровой обработки переотраженных от исследуемой среды сигналов на экране монитора компьютера получают полутоновое изображение твердой среды, например стены на глубине 200-500 мм с разрешением около 2 см [27]. Хотя такое разрешение недостаточно для рассмотрения детальной структуры наблюдаемой неоднородности, оно позволяет отличить длинные стержни арматуры от локализованного в пространстве закладного устройства.

Для обнаружения закладных устройств в предметах деревянной и мягкой мебели, в кирпичных стенах, в одежде человека используют обнаружители металла— ручные металлоискатели. Современные металлоискатели обладают высокой чувствительностью. Некоторые образцы могут обнаруживать кончик швейной иглы длиной в 5 мм на расстоянии нескольких см. Однако если закладное устройство размещено вблизи металлического гвоздя или болта, то достоверность идентификации закладного устройства резко снижается.

Наибольшую достоверность идентификации закладных устройств, скрытно установленных в отдельных предметах, обеспечивают средства радиационной интроскопии (рентгеновские установки). Основу этих средств составляют рентгеновские трубки и рентгеновские электронно-оптические преобразователи (РЭОПы), изобретенные в начале 50-х годов Тевисом и Тулом. В настоящее время выпускается третье поколение РЭОПов, отличающееся от предыдущих высоким разрешением — до 3 лин/мм. Средства радиационной интроскопии делят на две группы: флуороскопичес-кие и сканирующие, реализующие методы цифровой радиографии. Для поиска закладных устройств применяются пассивные и активные флуороскопические системы. В пассивных изображения внутренней структуры объекта наблюдаются непосредственно на экране РЭОПа, в активных — первичное теневое изображение усиливается или трансформируется дополнительными электронными средствами. Пассивные флуороскопы просты по конструкции и в эксплуатации, недороги, надежны, но создают низкий уровень яркости изображения при достаточно высоких радиационных нагрузках на объект. В современных пассивных флуороскопах экран способен сохранять (запоминать) изображение после выключения высокого напряжения не рентгеновской трубке, что позволяет оператору в безопасных условиях рассматривать изображение без ограничения времени. Активные флуороскопические системы обеспечивают высокую яркость и чувствительность, превышающую в 2 раза чувствительность пассивных систем. Для контроля помещений и отдельных подозрительных объектов наибольшее применение находят флуороскопы, в которых изображение с экрана РЭОПа передается на дополнительный электронно-оптический преобразователь с помощью стекловолоконного жгута, и рентгенотеле-визионные комплексы. В последних первичное изображение проектируется на высокочувствительную телевизионную камеру, а изображение объекта наблюдается на экране монитора, удаленного на безопасное для оператора расстояние от рентгеновской трубки. Современные рентгенотелевизионные комплексы обеспечивают возможность наблюдения с разрешением около 800x600 пикселей объектов размером до 320 * 420 мм за стальной пластиной толщиной до 10 мм.