- •История зарубежной музыки начало XX века — середина XX века Выпуск шестой

- •От редактора-составителя

- •Введение музыкально-исторический процесс в период между мировыми войнами общие культурно-исторические предпосылки

- •Главные эстетические направления

- •Искания в области стиля

- •Изменения в системе жанров

- •Игорь федорович стравинский (1882—1971)

- •Творческий путь

- •Поздний период (1953—1968),

- •Обзор жанров творчества

- •Список основных произведении Оперы

- •Балеты (всего 10)

- •Музыкально-театральныe произведения смешанных жанров

- •Произведения для оркестра

- •Концерты. Произведения для солирующих инструментов с оркестром

- •Вокально-симфонические произведения

- •Произведения для голоса в сопровождении фортепиано, инструментального ансамбля, оркестра, а также хора

- •Музыка франции основные эстетические тенденции 1900—1920-х годов

- •Творческие группировки 20-х годов

- •Альбер руссель (1869—1937) творческий путь

- •Музыкально-драматические произведения 20-х годов

- •Список основных произведений Музыкально-драматические произведения с пением. Оперы

- •Оперетты

- •Балеты (всего 17)

- •Произведения для оркестра

- •Концерты

- •Кантатно-ораториальные произведения

- •Балеты и оперы 20—30-х годов. Кантаты и оркестровые произведения 30—60-х годов

- •Черты творческой личности

- •Список основных произведений Оперы (всего 16)

- •Балеты (всего 13)

- •Произведения для оркестра 12 симфоний (1939—1961), в том числе

- •Произведения для солирующих инструментов с оркестром или камерным ансамблем (всего более 30)

- •Кантаты. Вокально-симфонические произведения

- •Камерно-инструментальные произведения (кроме фортепианных)

- •Фортепианные произведения

- •Камерно-вокальные произведения

- •Франсис пуленк (1899—1963) годы формирования. Творчество 10—20-х годов

- •Тенденции творчества 30-х годов

- •Отторино респиги (1879—1936) творческий путь

- •Рекомендуемая литература

- •Ильдебрандо пиццетти (1880—1968) творческий путь

- •Список основных произведений Оперы (всего 16)1

- •Литературные произведения

- •Рекомендуемая литература

- •Джан франческо малипьеро (1882—1973)

- •Творческий путь

- •Симфонические и камерные жанры зрелого творчества

- •Симфонические и камерные жанры зрелого творчества

- •Музыкально-театральные и духовные произведения. Хоры

- •Среди светских хоровых произведений Малипьеро

- •Список основных произведений Оперы (всего 34) 1

- •Симфонии (всего 17)

- •Сюиты и одночастные произведения для оркестра

- •Произведения для солирующих инструментов с оркестром

- •Кантатно-ораториальные произведения

- •Камерно-инструментальные произведения

- •Камерно-вокальные произведения

- •Эстетика и черты стиля

- •Список основных произведений Оперы

- •Музыка австрии пути общественно-политического развития австрии

- •Тенденции австрийской художественной культуры начала XX века

- •Экспрессионизм — одно из ведущих направлений в искусстве 10—20-х годов

- •Течения новой музыки, постромантизм, необарокко. Неовенская оперетта

- •Франц Шрекер (1878—1934)

- •Александер фон Цемлинский (1871—1942)

- •Эрнст Кшенек (1900—1991)

- •Эгон Веллес (1885—1974)

- •Йозеф Маркс (1882—1964)

- •Франц Шмидт (1874—1939)

- •Иоганн Непомук Давид (1895—1977)

- •Музыкальная жизнь

- •Гвидо Адлер (1855—1941)

- •Арнольд шёнберг (1874—1951)

- •Ранние годы. Тональный период творчества

- •Атональный период

- •Путь к двенадцатитоновой технике. Додекафонные произведения 20-х годов

- •Музыкально-общественная и педагогическая деятельность 20—30-х годов. Годы эмиграции. Творчество 30-40-х годов

- •Фортепианные произведения

- •Произведения для хора a cappella

- •Камерно-вокальные произведения

- •Литературные произведения, музыкально-теоретические труды и учебные пособия

- •Рекомендуемая литература

- •Альбан берг (1885—1935) годы формирования. Раннее творчество

- •Опера «воццек»

- •Инструментальные произведения 20—30-х годов. Опера «лулу»

- •Камерный концерт (1925)

- •Антон веберн (1883—1945) творческий путь. Характеристика творчества

- •Первый, тональный период

- •Список основных произведений Произведения для оркестра

- •Инструментальные ансамбли

- •Фортепианные произведения

- •Произведения для хора

- •Камерно-вокальные произведения

- •Транскрипции

- •Рекомендуемая литература

- •Неовенская оперетта общая характеристика

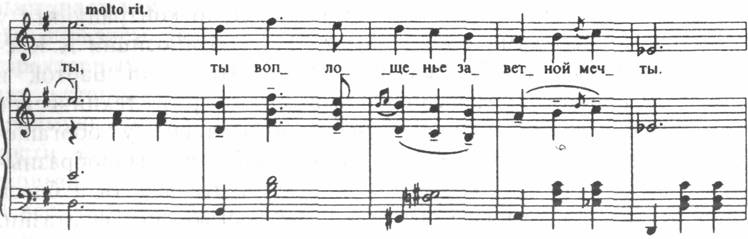

- •58. И. Кальман. «Баядера», акт 2. Дуэт Раджами и Одетты. Tempo di Valse Boston (lento)

- •59. И. Кальман. « Княгиня чардаша », акт 2. Дуэт Сильвы и Эдвина

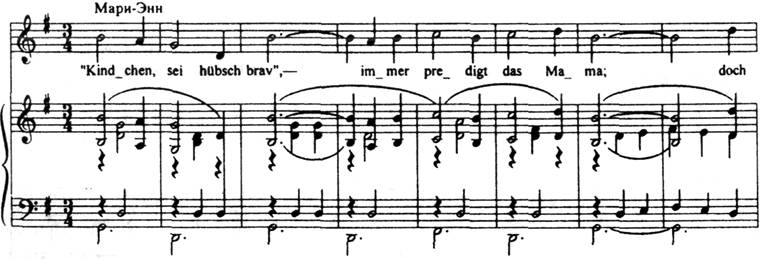

- •60. Ф. Легар. « Княжеское дитя », акт I. Ария Мари-Энн. Valse moderato

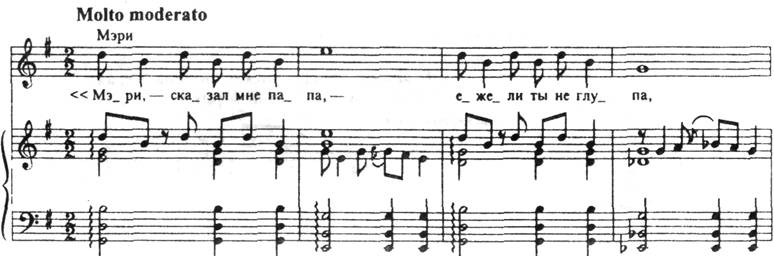

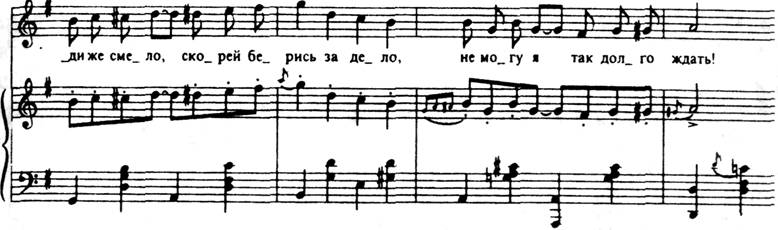

- •61. Ф. Легар. « Цыганская любовь », акт I.

- •62. И. Кальман. « Княгиня чардаша », акт 1. Свадебный танец (парафраза Свадебного марша Мендельсона). Langsamer Csardas (Allegretto)

- •63. И. Кальман. « Княгиня чардаша », акт 1. Дуэт Сильвы и Эдвина. Sehr langsam

- •Ференц легар (1870—1948)

- •Имре кальман (1882—1953)

- •Список основных оперетт легара

- •Список основных оперетт кальмана (всего более 20)

- •Рекомендуемая литература

- •Музыка германии пути общественно-политического развития германии

- •Течения нового искусства: экспрессионизм, «новая деловитость», неоклассицизм

- •Социально ангажированное искусство

- •Многообразие тенденций в музыке. Традиции и новаторство

- •Музыкальная жизнь

- •Пауль хиндемит (1895—1963)

- •Творческий путь

- •Эстетика. Музыкально-теоретические воззрения. Стиль

- •Произведения для музыкального театра

- •Список основных произведений Оперы (всего 9) 1

- •Пьесы с музыкой

- •Произведения для солирующих инструментов с оркестром или ансамблем рекомендуемая литература

- •Курт вайль (1900—1950)

- •Творческий путь

- •Рекомендуемая литература

- •Ханс эйслер (1898—1962)

- •Творческий путь

- •Характеристика творчества

- •Рекомендуемая литература

- •Карл орф (1895—1982)

- •Годы формирования. Раннее творчество

- •Зрелое творчество. Сценические кантаты

- •Список основных произведений Музыкально-драматические произведения

- •Кантаты, хоры

- •Педагогические труды, произведения для детского музицирования

- •Рекомендуемая литература

- •Музыка англии

- •Бенджамин бриттен (1913—1976)

- •Годы формирования. Раннее творчество

- •124 A. Акт 1, картина 1

- •124 Б. Акт 1, картина l

- •Поздний период

- •Список основных произведений Произведения для музыкального театра

- •Произведения для оркестра

- •Содержание

58. И. Кальман. «Баядера», акт 2. Дуэт Раджами и Одетты. Tempo di Valse Boston (lento)

372

59. И. Кальман. « Княгиня чардаша », акт 2. Дуэт Сильвы и Эдвина

60. Ф. Легар. « Княжеское дитя », акт I. Ария Мари-Энн. Valse moderato

Наряду с вальсом сохраняют свою значимость и другие бытовые танцевальные жанры прошлых эпох мазурка,

полька, галоп; подчас композиторы прибегают к стилизации, утверждая безыскусную, наивно-патриархальную мелодику «зингшпильного» типа (Э. Эйслер, Л. Фалль).

373

Специфично для новой оперетты обращение к довольно широкому кругу фольклорных интонационных источников – элементам румынского, словацкого, венгерского фольклора. Особую роль в этом спектре играет венгеро-цыганское национальное начало. Стиль «вербункош» становится одной из основ музыкального языка Легара и Кальмана. Его элементы претворяются чрезвычайно изобретательно и многосторонне: воспроизводится ладовое своеобразие (венгерско-цыганская гамма), фактурные и ритмические модели (импровизационные каденции, арпеджио и фигурации, идущие от практики виртуозного скрипичного исполнительства; прихотливая ритмика — сочетание триолей, синкоп, прямого и обращенного пунктирного ритма и т. п.), передаются и другие особенности, вплоть до характерной структуры чардаша (лашан – фришка). Чардаш, наряду с вальсом, – «визитная карточка» неовенской оперетты, ему поручается исключительно важная роль в ее драматургии и композиции (примеры 61—63).

61. Ф. Легар. « Цыганская любовь », акт I.

62. И. Кальман. « Княгиня чардаша », акт 1. Свадебный танец (парафраза Свадебного марша Мендельсона). Langsamer Csardas (Allegretto)

63. И. Кальман. « Княгиня чардаша », акт 1. Дуэт Сильвы и Эдвина. Sehr langsam

374

Яркой приметой времени в «неовенском» музыкальном языке становятся ритмы и интонации бытовых жанров повой эпохи (примеры 64—67). Шимми, фокстрот, регтайм, латиноамериканское танго, получившие широкое распространение в Европе начала XX века, быстро завоевывают оперетту. Венгерская синкопа сплетается в ней с джазовой синкопой, гармония вбирает характерные блюзовые обороты, иногда на сцену выводится джаз-оркестр. При этом воздействие джаза отнюдь не ограничивается сочинениями, непосредственно связанными с американской тематикой (такими, как «Герцогиня из Чикаго» Кальмана), оно обнаруживается и в произведениях иной сюжетной направленности; джаз становится одним из нормативных элементов интонационного словаря.

64. И. Кальман. « Герцогиня из Чикаго », акт 1. Ария Мэри

65. И. Кальман. « Баядера », акт 2. Песня Мариэтты

375

66. И. Кальман. « Баядера », акт 3. Шимми-дуэт Мариэтты и Луи-Филиппа

376

67. И. Кальман. « Фиалка Монмартра », акт 2. Песня Нинон

В музыкальной драматургии и форме неовенской оперетты заметны различные, во многом противоречивые тенденции. С одной стороны, она тяготеет к масштабным структурам оперного типа (финалы актов, развернутые сцены-дуэты, выходные арии главных персонажей), с другой же стороны, в ней весьма ощутимы процессы упрощения и стандартизации формы, что непосредственно связано с особенностями сюжетного развития.

Основой сюжетов неизменно служит любовная история, чаще всего с острой интригой, эмоциональными взлетами и падениями, моментами бурной радости и столь же бурного отчаяния, патетикой самоотречения, причина которого – социальное неравенство партнеров. При этом движущей силой интриги часто оказывается – вспомним вновь Ю. Тувима -«очаровательное недоразумение (скажем, отец не узнает дочку, поскольку та в новых перчатках; целующаяся пара не замечает входящего в комнату полка тяжелой артиллерии и т. д.)», развязка осуществляется при помощи случая, который выступа-

377

ет в роли «deus ex machina». Музыкально-сценическим контрапунктом к мелодраматической любовной истории главных героев служит сюжетная линия второй пары влюбленных — «субретки» и «простака». Эта так называемая «каскадная пара» развертывает любовную тему в контрастном к основной линии действия буффонно-комедийном преломлении. Наконец, третий, уже чисто фарсовый вариант любовных взаимоотношений представлен в интермедиях «комического старика» и «комической старухи». Подобная сюжетная конструкция воспроизводится в бесчисленном количестве произведений.

Как никакой другой из жанров своего времени, неовенская оперетта подчеркнуто тяготеет к регламентации. Нормативность ее эстетики зафиксирована не только в определенной формуле сюжетного развития; типизированы и драматургические функции музыки в спектакле. Музыкально-драматургические планы произведения четко координируются распределением линий сюжета и амплуа персонажей. Наиболее развиты в музыкальном отношении партии главных героев, они включают сольные номера ариозного плана, большие дуэтные сцены. Партии «каскадных» персонажей намечены пунктиром и составляют в партитуре рассредоточенную цепь вставных номеров, которые не требуют от исполнителей особых вокальных данных, но зато предполагают непременное умение танцевать. Партии «комических стариков» рассчитаны, по сути, на драматических актеров, которые не столько пропевают, сколько проговаривают несложный музыкальный текст.

Неовенская оперетта обычно включает три акта. Наиболее весомыми в ее музыкальной драматургии являются два первых акта, каждый из которых заканчивается большим финалом с участием хора и балета. Второй финал оказывается сюжетной и музыкальной кульминацией действия, высшей точкой в развитии конфликта. Драматургическая роль третьего акта ограничивается моментом внезапной развязки, которому сопутствуют эпизоды, завершающие развитие побочных линий сюжета. Характер сценического действия на его заключительном этапе почти не предусматривает отступлений, развернутого лирического комментария, ход событий ускоряется; в финальном акте спектакль фактически модулирует из области музыкально-драматической в область преимущественно театральной формы. Музыкальное содержание акта сводится к минимуму: обычно

378

оно представлено рядом небольших песенно-танцевальных номеров, зачастую основанных на материале, уже звучавшем в предшествующих сценах.

Устойчивая музыкально-драматургическая модель неовенской оперетты, канонизированная творчеством классиков этой школы – Легара и Кальмана, легко поддавалась тиражированию и вместе с тем допускала возможность жанровой модификации. Если произведения собственно венских композиторов тяготели к мелодраме, то в берлинской ветви школы преобладал тип фарса или водевиля.

С середины 20-х годов жанр вновь вступает в полосу кризиса; он воспроизводится в потоке бесчисленных вторичных, «репродуцированных» образцов. В нем усиливается, с одной стороны, декоративное начало (тип ревю-оперетты), а с другой стороны, «постановочный» элемент, связанный с ослаблением функций музыкальной драматургии и нарастанием чисто театральных тенденций. Этому кризису противостояли поздние сочинения Легара и Кальмана.