- •2.1 Общие сведения об ограничителях

- •2.2 Краткие сведения о характеристиках полупроводниковых диодов

- •2.3 Односторонние ограничители без смещения

- •2.4 Односторонние ограничители со смещением

- •2.5 Двусторонние ограничители без смещения

- •2.6 Двусторонние ограничители со смещением

- •Диодные ключи

- •3.1 Насыщенный ключ в схеме включения с общим эмиттером

- •3.2 Статические режимы ключа

- •3.3 Способы ускорения переключения ключа

- •Основы булевой алгебры

- •Выходные каскады ттл микросхем

- •Сравнение основных характеристик ттл и кмоп микросхем

- •Триггер как элементарный последовательностный автомат.

- •4.1.2 Принципы работы и разновидности триггеров

- •6.1.2 Параллельные регистры

- •6.1.3 Регистры сдвига (последовательный)

- •6.1.4 Реверсивные регистры

- •6.1.5 Последовательно-параллельные регистры

- •6.1.6 Кольцевые счетчики на регистрах

- •6.1.7 Универсальные последовательно-параллельные регистры

- •2. Последовательный регистр.

- •3. Параллельно – последовательный регистр.

- •10.2 Общие сведения о мультиплексорах

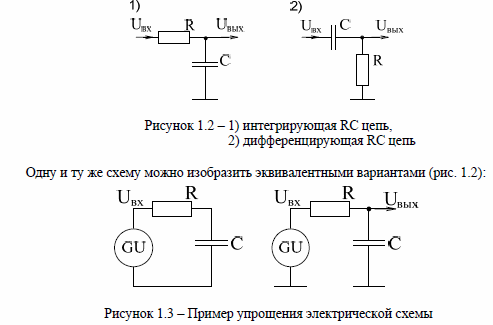

1.Интегрирующая цепь. Прохождение импульсных сигналов через интегрирующую цепь. Формирователи импульсов на ее основе. Привести принципиальные схемы, временные диаграммы и описание работы формирователей. Расчетные соотношения для определения длительности выходного импульса привести для одной из схем. Прохождение импульсных сигналов через дифференцирующие и разделительные цепи. В чем различие между дифференцирующей и разделительной цепью. Формирователи импульсов на ее основе. Привести принципиальные схемы, временные диаграммы и описание работы формирователей. Расчетные соотношения для определения длительности выходного импульса привести для одной из схем.

Передача прямоугольных импульсов через RC цепи

Переходные процессы в простых цепях, содержащих RC или RL цепи, описываются

дифференциальным уравнением первого порядка:

где x(t) – искомая функция времени (напряжение или ток),

τ – постоянная времени цепи (τ = RC для RC цепи),

z(t) – напряжение или ток внешнего источника.

Общее решение уравнения имеет вид:

где x1(t) – частное решение,

x2(t) – общее решение уравнения

,

где А – произвольная постоянная, p –

корень характеристического уравнения

,

где А – произвольная постоянная, p –

корень характеристического уравнения

Характер частного решения x1(t) зависит от правой части дифференциального уравнения

z(t).

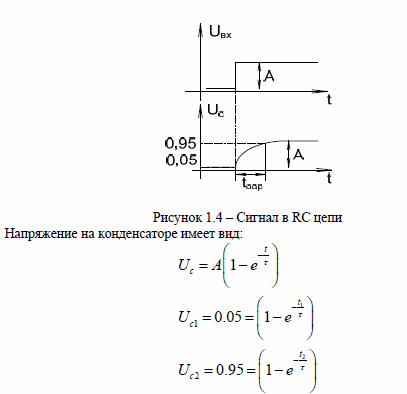

Пусть на вход RС цепи подается одиночный импульс прямоугольной формы:

Решив данные уравнения получим значения для моментов времени t1 и t2, а

следовательно и время заряда конденсатора, как разницу этих моментов времени:

Для нахождения форм напряжений UC(t) и UR(t) на выходе цепи нужно разложить Uвх(t) на два элементарных скачкообразно изменяющихся напряжения Uвх1(t) и Uвх2(t),определить форму напряжений на выходе при воздействии этих элементарных напряжений и далее методом

наложения найти искомые напряжения.

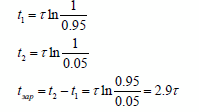

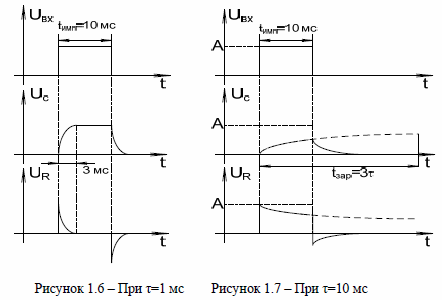

На рис. 1.5 приведены графики напряжений в цепи, построенные по данному методу – 1)

для интегрирующей RC-цепи, 2) для дифференцирующей RC-цепи .

Видно, что при малом, по сравнению с τи, значении τ форма напряжения на емкости

UC(t) оказывается близкой к форме входного напряжения Uвх(t). При τ/τи<0.3 длительность фронта напряжения UC(t), равная 3τ, оказывается меньшей τи/10 и форма входного импульса может считаться почти прямоугольной. При увеличении τ/τи длительность фронта UC(t) растет и при τ/τи>0.3 напряжение UC(t) не успевает за время τи возрасти до стационарного значения.

Форма UC(t) оказывается при этом близкой к пилообразной. При дальнейшем увеличении τ/τи амплитуда напряжения UC уменьшается.

При больших значениях τ/τи форма напряжения UR(t) на резисторе оказывается близкой

к форме Uвх(t). При этом наблюдаются завал вершины импульса UR(t) и отрицательный выброс после его окончания. Величины завала и отрицательного выброса уменьшаются при увеличении отношения τ/τи. Чем меньше значение τ, тем быстрее происходит заряд.

Рассмотрим некоторые примеры прохождения импульсов через RC цепи при различных

значениях τ:

Прохождение последовательности импульсов через RC цепи

Полученные выше результаты пригодны, очевидно, и для случая периодически

повторяющихся импульсов с достаточно длительной паузой между ними, когда

нестационарные процессы в RC-цепи, вызванные воздействием предыдущего импульса,

успевают практически закончиться к моменту прихода последующего импульса. В случае, если постоянная времени цепи τ соизмерима или превышает паузу между импульсами, картина процессов отличается от рассмотренной выше.

Во время первого импульса емкость С заряжается до некоторого напряжения. В паузе

между первым и вторым импульсами емкость разряжается, однако к началу второго импульса она не успевает разрядиться полностью и на ней остается некоторое напряжение UC1. Во время второго импульса емкость опять заряжается, но до большего значения, чем во время первого импульса, а в паузе вновь разряжается не полностью.

В начале процесса после включения генератора входного напряжения величина

напряжения на емкости UCk-1 мала и приращение напряжения ΔU3k превышает спад ΔUрk. Поэтому от периода к периоду напряжение на емкости растет. Однако с течением времени по мере роста напряжения на емкости UCk-1 разность Е- UCk-1 и величина ΔU3k уменьшаются, а значение ΔUрk растет. Вследствие этого по истечении определенного времени в цепи устанавливается динамическое равновесие, при котором приращение напряжения ΔU3k во время заряда равно спаду во время разряда.

Графически напряжение UR (t) представляет собой следующие друг за другом импульсы,

основание которых в процессе установления перемещается от периода к периоду вниз

благодаря росту напряжения UC(t).

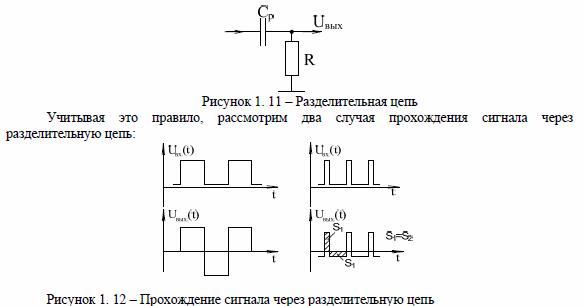

Разделительные цепи

Разделительные цепи предназначены для разделения постоянной и переменной

составляющей. Форма сигнала на выходе такой цепи повторяет форму входного сигнала, но постоянная составляющая выходного сигнала равна нулю. Входные сигналы могут быть двух видов:

- без постоянной составляющей;

- с постоянной составляющей.

где Твх – это период следования входного сигнала.

Главным условием при разделении сигнала есть то, что площади, ограниченные

положительными и отрицательными импульсами должны быть равны:

S 1=S2

2.Диодные ограничители – односторонние и двухсторонние, со смещением и без смещения. Применение ограничителей. Двухсторонние диодные ограничители с регулируемым порогом ограничения

2.1 Общие сведения об ограничителях

Ограничителем называют четырехполюсник, на выходе которого напряжение Uвих (t)

остается практически на постоянном уровне, когда входное напряжение Uвх (t) превышает некоторое пороговое значение U`пор (ограничение по максимуму, рис. 2.1а), либо принимает значение ниже порогового пор U``пор(ограничение по минимуму, рис. 2.1б). В этих случаях

выходное напряжение ограничивается некоторым значением Uогр . Так же, если входное

напряжение выходит за пределы пороговых уровней U`пор и U``пор (двусторонние ограничители, рис. 2.1в), то выходное напряжение будет ограничено сверху и снизу некоторыми значениями U`огр и U``огр соответственно. Те значения входного сигнала, которые лежат между пороговыми уровнями, воспроизводятся на выходе без искажений.

Основным требованиями к ограничителю являются: высокая стабильность положения

точек излома его характеристики, высокая четкость ограничения (высокое постоянство

выходного напряжения в области ограничения), высокая линейность схемы в области

пропускания. Качество ограничения характеризуются коэффициентами передачи (отношением приращений выходного и входного напряжений) в области ограничения и в области пропускания.

При ограничении импульсов возможно искажение их формы, в частности растягивания фронтов, которое не должно превосходить допустимого уровня.

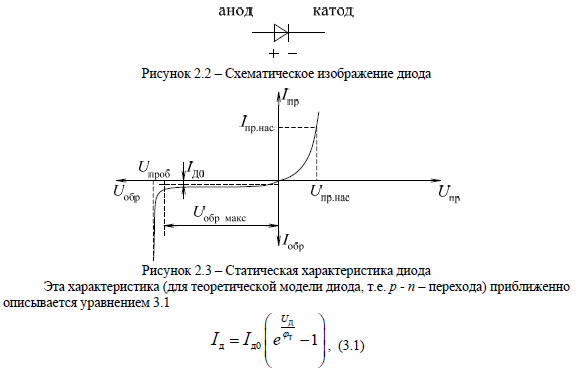

2.2 Краткие сведения о характеристиках полупроводниковых диодов

Схематическое изображение диода приведено на рис. 2.2.

где Iд , Uд – соответственно ток через диод и напряжение на диоде (точнее, напряжение на p –n – переходе); Iд0 – тепловой ток перехода, зависящий от температуры и свойств материалов,

образующих

переход;![]() –

температурный потенциал ( T0

– абсолютная температура в

–

температурный потенциал ( T0

– абсолютная температура в

кельвинах, 0q0 – заряд электрона, k – постоянная Больцмана).

Для разных типов диодов Uпр.нас (напряжение насыщения) будет разным. Для

кремниевых

диодов (Si) Uпр.нас

0.7

В, для германиевых (Ge) – Uпр.нас

0.3 В.

0.7

В, для германиевых (Ge) – Uпр.нас

0.3 В.

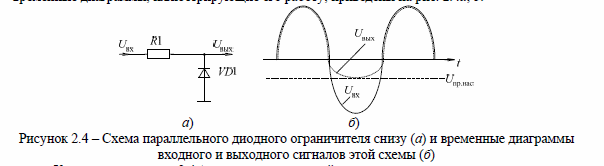

2.3 Односторонние ограничители без смещения

Параллельные диодные ограничители. Схема диодного ограничителя снизу, а также

временные диаграммы, иллюстрирующие его работу, приведены на рис. 2.4а, б.

Как видно из рис. 2.4б, при положительной полуволне входного напряжения диод

закрыт, и потому в этот полупериод входное колебание равно выходному. Когда же наступает отрицательная полуволна входного напряжения, диод открыт, максимум выходного напряжения данной цепочки в этот полупериод будет равным Uпр.нас диода VD1.

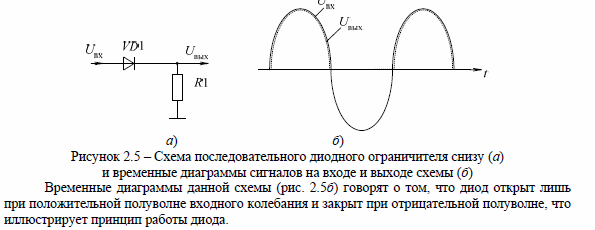

Последовательные диодные ограничители. На рис. 2.5а, б изображены

последовательный диодный ограничитель, а также временные диаграммы, иллюстрирующие его работу.

2.4 Односторонние ограничители со смещением

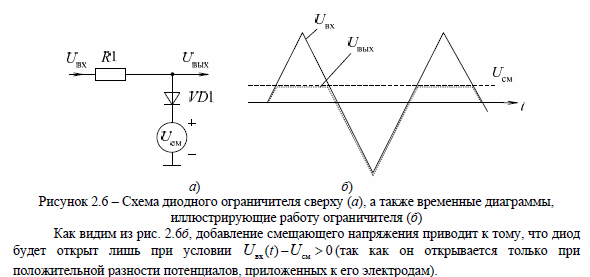

Параллельные диодные ограничители. Схема диодного ограничителя сверху, а также

временные диаграммы, иллюстрирующие работу ограничителя, приведены на рис. 2.6а, б.

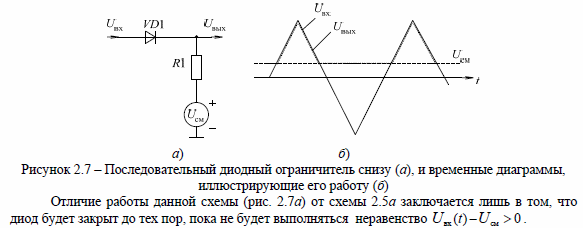

Последовательные диодные ограничители. На рис. 2.7а, б изображен последовательный

диодный ограничитель снизу, а также временные диаграммы на входе и на выходе

ограничителя.

Параллельный диодный ограничитель по сравнению с последовательным ограничителем обычно обеспечивает худшую четкость ограничения. Другим недостатком схемы параллельного диодного ограничителя в схеме со смещением является необходимость иметьмалое внутреннее сопротивление источника напряжения см U .

Недостаток последовательной схемы выражается в том, что на высоких частотах и при

крутых перепадах напряжения проходная емкость диода создает в режиме ограничения (при запертом диоде) паразитную связь между входом и выходом, из-за чего форма сигнала искажается.