- •Структура и классификация народного художественного творчества.

- •Сущность и функции народной культуры.

- •Фольклор как самостоятельная форма нхт.

- •Любительство, характеристика и этапы развития.

- •Художественная самодеятельность как особая форма народного творчества.

- •Фольклоризм в искусстве.

- •Календарный обрядовый фольклор. Общая характеристика.

- •Обряды зимнего периода, Святки.

- •Традиции праздновании Масленицы.

- •Обряды весеннее – летнего периода. Троица.

- •Пасха в русском традиционном календаре.

- •Осенняя обрядность у русских.

- •Хоровод в русском фольклоре.

- •Русский семейно-бытовой фольклор.

- •Русский свадебный обряд. Типология, особенности обрядовых действий.

- •Эпические жанры фольклора.

- •Лирические жанры фольклора.

- •История отечественной фольклористики.

- •Методы изучения фольклора.

- •Миф. Мифология.

- •Русское традиционное декоративно-прикладное искусство.

- •Народный костюм в России.

- •Прикладное творчество народов Прикамья.

- •Фольклор народов Прикамья.

- •Народный театр.

- •Городская народная культура.

- •Ряженье в русских обрядах.

- •Обрядовая еда. Особенности у русских.

- •Особенности русской кухни

- •Постный и скоромный стол

- •Детский фольклор.

- •Народная кукла.

Русское традиционное декоративно-прикладное искусство.

Становление и развитие народных художественных промыслов и ремесел в России. Общая характеристика наиболее известных художественных промыслов в России. Особенности хохломской росписи по дереву, гжельской росписи по керамике, вологодских кружев, павлово-посадских шалей, жостовских подносов, богородской и городетской деревянных игрушек, дымковской, каргопольской и филимоновской глиняных игрушек, лаковых миниатюр Мстеры, Палеха и Федоскино и других образцов традиционных народных художественных промыслов России.

Влияние народного изобразительного и декоративно-прикладного творчества на творчество профессиональных художников и дизайнеров.

Народный костюм в России.

Женская одежда состояла из длинной рубашки с рукавами. Поверх неё надевали сарафан, обычно шерстяной, а в южных областях носили клетчатую домотканую юбку-понёву, голову покрывали платком. Девушки могли ходить с открытой головой. Они, как правило, заплетали одну косу и украшали голову плотной лентой, обручем или венцом. Сверху, если было нужно, надевали платок. Замужняя женщина не имела права появляться при посторонних с открытой головой. Это считалось неприличным. Волосы у неё были заплетены в две косы, а на голову надевали богато украшенный твёрдый кокошник или особую мягкую шапочку - рогатую кичку, затем платок. В будни вместо парадного кокошника обычно надевали скромный повойник. Открытым у замужних женщин оставались лишь лицо да кисти рук. Наиболее распространенный вид русского праздничного головного женского убора - "кокошник» - род плотной твердой шапочки. Его носили с сарафаном. Кокошники XVIII - начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золото-серебряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с "шишками», маленькие плоские шапочки с ушками и другие, тесно связанные с обычаями и эстетическими представлениями народа. Одежду в крестьянской семье всегда делали женщины. Они обрабатывали лён, этот чудесный северный шёлк, пряли из него тонкие мягкие нитки. Долгой и трудной была обработка льна, но под сильными и ловкими руками крестьянок лён превращался и в белоснежные ткани и в суровые холсты, и в прекрасные кружева. Эти же руки шили одежду, красили нитки, вышивали праздничные наряды. Чем трудолюбивее была женщина, тем тоньше и белее были рубашки у всей семьи, тем замысловатее и красивее были на них узоры.

Сарафан - в переводе с иранского это значит «одетый полностью»; в санскрите «сари» – просто «кусок ткани». Между иранским «сарафан и „сари“ слишком прозрачные аналогии. Хотя считается, что сарафан был прежде всего мужским костюмом, но некоторые исследователи полагают, что как таковой сарафан был сакральной одеждой, которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.

Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII - XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Примерно к XVIII столетию, на севере Европейской России, в Верхневолжье и Московии, прочно утвердился сарафан. Его надевали поверх прямой рубахи. В некоторых местностях Юга России сарафан являлся не только девичьей, но и женской одеждой. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег. Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем.

В средневековой одежде, в том числе и русской светской, рукава могли быть съемной деталью - тогда они временно привязывались, пристегивались или пришивались к плечевой части, при этом пройма под рукой оставалась несшитой. Туда и продевались руки, а сами рукава, будучи не только очень длинными, но и предельно узкими, оказывались чисто декоративным элементом и обычно завязывались сзади. Видимо, первые русские сарафаны были как с рукавами, так и без них. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными откидными рукавами.

Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных способов украшения сарафанов.

Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани – двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани.

Тип сарафана - «московец» кроя прямого, или круглого, покрой его очень прост, он сшит из семи прямых полотнищ с лифом. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. У него узкие лямки, которые обшиты хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. Грудь поддерживают длинные узкие завязки, пришитые к краю полотнища. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». Ткань сарафана отличается подчеркнутой декоративностью. По оранжевому фону расположены неширокие поперечные полосы, расцвеченные красными, белыми, синими нитями. Этот вид сарафана известен в Вятской губернии с конца XIX в. Наибольшее распространение он получил в Вятском уезде, где бытовал до 30-х годов XX в. Его появление связано с интенсивным развитием отхожих промыслов и, как следствие, с проникновением в деревню элементов городской культуры. В селе Невежкино (современный Белинский район) предпочитали сарафаны приталенные, с кокеткой в передней части, стойкой-воротником с разрезом посредине груди. Юбка из пяти-шести полотнищ - собиралась у пояса, иногда имела кайму из нашитых полос черного сатина. "Косоклинник" и "московец" генетически связываются с древнерусскими женскими одеждами "телогреей" и "накладной шубкой".

Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних сарафанов – конца XVIII начала XIX вв. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка.

В коллекции Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника представлен наиболее архаичный тип северного сарафана, который имеет необыкновенно красивый летящий силуэт благодаря клиньям, вставленным в бока и спинку. Он привезен из села Шейно Пачелмского района и называется кумачником. Обычно сарафаны шились из прямых полотнищ, присобранных на узкую поперечную полоску выше груди. Они держались на лямках, бретелях, соединенных сзади посредине спины. Шелковые и парчовые сарафаны в некоторых северных губерниях России в конце XVIII – начале XIX веков дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов – епанечкой (разновидность душегрея), она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. Епанечка обычно имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками. По крою и системе декора она близка к косоклинному сарафану и, повторяя его трапециевидный силуэт, создает дополнительный объем, поддерживающий ритм и строй северного праздничного костюма. В девятнадцатом веке такая епанечка была распространена в северных губерниях среди зажиточных крестьян.

Русский народный мужской костюм

Основными элементами мужской одежды являлись: рубаха, порты, головной убор и обувь.

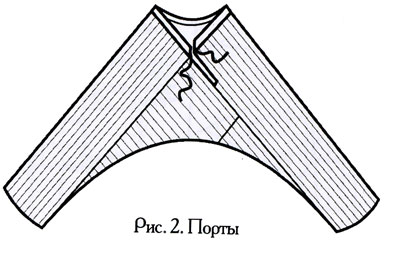

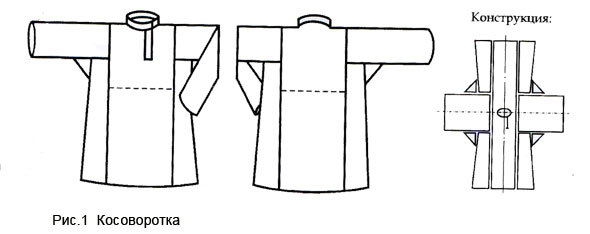

Древняя восточнославянская рубаха была туникообразного покроя, с длинными рукавами и прямым разрезом от горловины, т.е. посередине груди, без воротника — «голошейка». Позднее появилась косоворотка — рубаха с косым разрезом слева, реже справа, и с воротником — стойкой (рис. 1).

Для обеспечения свободы движения рук между рукавами и боковыми вставками (полотнищами) вшивались прямоугольные куски ткани — ластовицы. Характерной особенностью мужской народной рубахи является подкладка из холста в области груди, называемая подоплекой, которая спускается спереди и сзади треугольным или прямоугольным выступом.Длина рубахи была признаком возрастного различия. Рубахи стариков и детей были до коленей и даже ниже, а у мужчин на 10—15 см выше коленей.

Рубахи

шились из льняного или конопляного

холста, пестряди (клетчатая или

полосатая льняная ткань), крашенной

холщевой ткани — набойки, позже — из

фабричных, хлопчатобумажных материалов.

Подол и манжеты могли украшаться

вышивкой, древней формой которой

является «бранная» вышивка (чёрным и

красным цветом). Орнаментом покрывали

низ рукавов, горловину и подол. Наряду

с узорным ткачеством и вышивкой

праздничную рубаху декорировали

тесьмой, блестками, золотым позументом,

пуговицами, бисером. Мужская праздничная

рубаха, по богатству украшений, не

уступала женской.

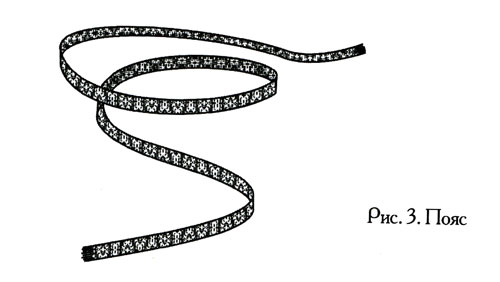

На рис. 2 изображены порты (штаны) русского покроя. Шились они из полосатой пестряди, набойки, однотонного холста и домотканого сукна — в зависимости от сезона. Завязывались на талии, а чаще на бедрах, гашником из шнура или веревки. Пояс — обязательный элемент как мужского, так и женского традиционного русского костюма (рис. 3). Изготовляли пояса при помощи техники плетения, ткачества и вязания. Одним из самых распространенных мотивов в узоре поясов являются древние «солические» (солнечные) орнаментальные мотивы. «Пояс, завязанный на человеке, оказывается центром его вертикальной структуры, местом соединения сакрального верха и материально-телесного низа… »

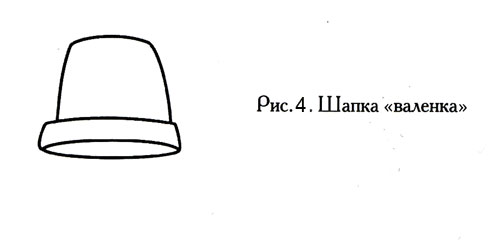

Основным головным убором у мужчин являлась шапка. Древним типом головного убора у великорусов считается войлочная шапка — «валенка» (pис.4), «головной убор для весны, лета, осени из валяной овечьей шерсти белого, серого, коричневого цвета. Изготавливались в форме усечённого конуса с плоским или округлым верхом высотою около 15—18 см, с отогнутыми полями или прилегающими к тулье высокими полями». Крестьяне носили валяные шапки, а также более низкие круглые шапки с меховым околышем. Богатые люди изготовляли колпаки из атласа, иногда с околышем, украшенным драгоценными камнями и собольей опушкой. |