- •Глава 1

- •Глава 1. Основания когнитивной психологии

- •Глава 1. Основания когнитивной психологии

- •Глава 1. Основания когнитивной психологии

- •Глава 1. Основания когнитивной психологии

- •Глава 1. Основания когнитивной психологии

- •Глава 1. Основания когнитивной психологии

- •Глава 1. Основания когнитивной психологии

- •Глава 1. Основания когнитивной психологии

- •Глава 1. Основания когнитивной психологии

- •Глава 1. Основания когнитивной психологии

- •Глава 2

- •Глава 2. Ощущение

- •Глава 2. Ощущение

- •Глава 2. Ощущение

- •Глава 2. Ощущение

- •Глава 2. Ощущение

- •Глава 2. Ощущение

- •Глава 3

- •Глава 3. Восприятие

- •Глава 3. Восприятие

- •Глава 3. Восприятие

- •Глава 3. Восприятие

- •Глава 3. Восприятие

- •Глава 3. Восприятие

- •Глава 3. Восприятие

- •Глава 3. Восприятие

- •Глава 3. Восприятие

- •Глава 4

- •Глава 4. Внимание

- •Глава 4. Внимание

- •Глава 4. Внимание

- •Глава 4. Внимание

- •Глава 4. Внимание

- •Глава 4. Внимание

- •Глава 4. Внимание

- •Глава 4. Внимание

- •Глава 4. Внимание

- •Глава 4. Внимание

- •Глава 5

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 5. Память

- •Глава 6

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 6. Ментальная репрезентация

- •Глава 7

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 7. Семантика и процессы порождения речи

- •Глава 8

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 8. Мышление

- •Глава 9

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 9. Интеллект

- •Глава 10

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 10. Когнитивные стили

- •Глава 11

- •Глава 11. Оценочные суждения

- •Глава 11. Оценочные суждени

- •Глава 11. Оценочные суждения

- •Глава 11. Оценочные суждения

- •Глава 11. Оценочные суждения

- •Глава 11. Оценочные суждения

- •Глава 11. Оценочные суждения

- •Глава 12

- •Глава 12. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов

- •Глава 12. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов

- •Глава 12. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов

- •Глава 12. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов

- •Глава 12. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов

- •Глава 12. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов

- •Глава 13

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Нарушения, выявляемые на каждом этапе

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 12. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 12. Когнитивное развитие

- •Глава 13. Когнитивное развитие

- •Глава 14

- •Глава 14. Речевой онтогенез

- •Глава 14. Речевой онтогенез

- •Глава 14. Речевой онтогенез

- •Глава 14. Речевой онтогенез

- •Глава 14. Речевой онтогенез

- •Глава 14. Речевой онтогенез

- •Глава 15

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Глава 15. Детерминанты когнитивного развития

- •Когнитивная психология

- •129366, Москва, ул.Ярославская, 13, к. 120

Глава 13. Когнитивное развитие

но вид гор видит кукла с ее позиции. Верные решения были доступны толь- ко детям 9—10 лет.

Еще один пример эгоцентризма — в решении простой логической за- дачи ребенком 4-х лет: «У тебя есть брат» — «Да». «Как его имя?» — «Джим». «У Джима есть брат?» — «Нет».

Пиаже показал также ряд других любопытных трудностей, с которыми сталкиваются дети дооперациональной стадии при решении задач.

Ребенок дошкольного возраста не способен выполнить задачу на сериа- цию. Сериацией называется способность располагать набор элементов в соответствии с имеющейся между ними связью, например, разложить па- лочки по их длине. Пиаже давал детям десять палочек различной длины и просил детей разложить их в порядке возрастания (faire l'echelle). Дети до 7 лет складывают в порядке возрастания 2—3 палочки, затем в другом ме- сте — еще 2—3 палочки. Обнаружив нестыковку, они разрушают получен- ные кучки, складывают новые, которые, однако, тоже оказываются недо- статочными. Только в 7 лет детям удается производить систематическую сериацию объектов.

Ограничения мышления обнаруживаются и в задачах классификации (ус- тановление отношений класс—подкласс). Если ребенку давали семь игру- шечных собачек и трех кошек, и спрашивали, кого больше: собак или ко- шек, ребенок отвечал правильно. Но если его спросить, кого больше, жи- вотных или собачек, он ответит неверно. Пиаже считал, что дети способ- ны освоить операции классификации и сериации только на стадии кон- кретных операций.

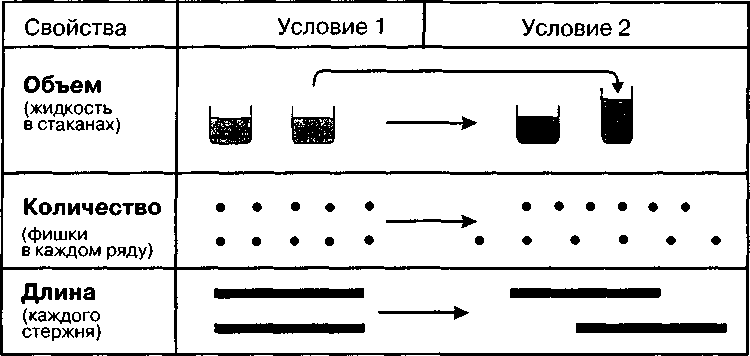

Важным достижением при завершении стадии дооперационального мышления Пиаже считал способность к сохранению (консервации). Сохра- нение есть главная составляющая компетенции ребенка, позволяющая ви- деть закономерности в окружении, кажущемся изменчивым и неправиль- ным. Сохранение позволяет игнорировать изменения, непосредственно воспринимаемые в мире, и различать за ними неизменность и непрерыв- ность существования. Сохранение относится к разным атрибутам объек- тов, например, массе, длине, количеству. Ошибки в решении задач деть- ми пяти—шести летнего возраста, демонстрирующие несформированность понятия о сохранении, называют феноменами Пиаже. Примеры задач на со- хранение представлены на рис. 13.1.

Прямым результатом детского мышления на дооперациональной ста- дии является синкретизм. Эгоцентрическая мысль — синкретична. С одной стороны, ребенок приспосабливается к точке зрения других людей, а с дру- гой, — его непосредственное восприятие носит абсолютный характер. Это ведет к тому, что он пренебрегает объективными сведениями в пользу субъективных. В основе данной особенности лежит доминирующий про- цесс ассимиляции нового опыта старыми схемами. Синкретизм порожда- ется ассимиляцией внешнего мира субъективными схемами. Синкретизм детского мышления заключается в связывании разных объектов или свойств вместе в одном представлении. Если спросить ребенка 5—6-ти лет «Почему солнце не падает?», он ответит: «Потому что оно высоко» или

354

Основные положения теории Пиаже

/■ис. /i. /. Задачи Ж. Пиаже на сохранение (по [Баттерсворт, Харрис, 2000]).

«Потому что оно светит». Новые признаки предметов просто сцепляются один с другим, минуя синтез и построение иерархии признаков, что необ- ходимо для развитого понятия. Отсюда транедуктивность детского мыш- ления. Трансдукция— это умозаключение от единичного к единичному. На транедуктивность мышления детей дошкольного возраста указывал В. Штерн. Рассуждения детей не индуктивны и не дедуктивны, а транедук- тивны. Детская мысль не оперирует расширяющейся индукцией, не идет от общего к частному как в дедукции. Она идет от единичного к единич- ному без всякой логической необходимости. Вследствие эгоцентризма ре- бенок не испытывает нужды в доказательствах. Трансдукция — это ум- ственный опыт, не сопровождающийся опытом логики. Так, ребенок по- лагает, что лодки плавают, потому что они легкие, а суда — потому что они тяжелые. Причина трансдукции, как указывал Пиаже, в невозможности осознания мыслительных операций, неспособности детей к интроспекции.

Стадия конкретных операций

Все описанные выше явления, открытые Пиаже, исчезают примерно к се- милетнему возрасту, когда наступает новая стадия — конкретных опера- ций. В период конкретных операций происходят кардинальные изменения: уменьшаются центрация и эгоцентризм мышления; развивается способ- ность понимания сохранения количества, массы, объема; формируется понятие времени и пространства; растут возможности классификации и сериации и многое другое. Становление операций классификации и сери- ации принципиально важно для начала школьного обучения. Так, число- вые операции предполагают одновременное использование классифика- ции и сериации. Согласно Пиаже, важное достижение ребенка на стадии конкретных операций состоит в том, что сериация и классификация по-

355