- •1. Метод Гаусса

- •2. Обратная матрица

- •[Править]Свойства обратной матрицы

- •[Править]Способы нахождения обратной матрицы

- •[Править]Точные (прямые) методы [править]Метод Гаусса—Жордана

- •[Править]с помощью матрицы алгебраических дополнений

- •[Править]Использование lu/lup-разложения

- •[Править]Примеры [править]Матрица 2х2

- •3. Метод Крамера

- •[Править]Описание метода

- •[Править]Пример

- •[Править]Вычислительная сложность

- •Метод половинного деления

- •Метод секущих

- •Метод простых итераций

- •Метод Вегштейна

- •Метод Ньютона

- •5,6. Смотри 4.

- •8. Смотри 4.

- •9. Сходимость метода простых итераций

- •10. Метод Рыбакова

- •13. Аппроксимация функций методом наименьших квадратов

- •14. Вычисление производной с помощью конечных разностей

- •15.Интерполяционный многочлен Лагранжа

- •[Править]Определение

- •[Править]Применения

- •[Править]Случай равномерного распределения узлов интерполяции

- •16.Интерполяционные формулы Ньютона

- •19. Правило Рунге

- •[Править]Применение правила Рунге [править]Оценка точности вычисления определённого интеграла

- •20. Счет с автоматическим выбором шагов интегрирования

- •21.Задача Коши

- •22.Метод Эйлера

- •23.Метод Рунге — Кутты

- •[Править]История

- •[Править]Примеры

- •[Править]Однородные уравнения

- •[Править]Уравнение Бернулли

- •24.Метод наименьших квадратов

- •[Править]История

- •[Править]Примеры

- •25. Метод прогонки

- •[Править]Описание метода

- •26. Метод последовательных приближений

- •27. Разложение функций в степенной ряд. Ряд Тейлора.

- •28.Краевая задача

- •29. Метод конечных разностей, или метод сеток

- •Теорема

- •Теорема

27. Разложение функций в степенной ряд. Ряд Тейлора.

Приступим к увлекательному занятию – разложению различных функций в степенные ряды. Сначала пара формул, затем практические задания.

Если

функция ![]() в

некотором интервале раскладывается в

степенной ряд по степеням

в

некотором интервале раскладывается в

степенной ряд по степеням ![]() ,

то это разложение единственно и задается

формулой:

,

то это разложение единственно и задается

формулой:

![]() Примечания: Надстрочный

индекс

Примечания: Надстрочный

индекс ![]() в

последнем слагаемом обозначает

производную «энного» порядка. Вместо

буквы «а» в литературе часто можно

встретить букву

в

последнем слагаемом обозначает

производную «энного» порядка. Вместо

буквы «а» в литературе часто можно

встретить букву ![]() .

.

Данная формула получила имя некоего англичанина Тейлора (ударение на первый слог).

На практике

процентах в 95-ти приходится иметь дело

с частным случаем формулы Тейлора,

когда ![]() :

:

![]()

Это

разложение в ряд обычно называют именем

шотландца Маклорена (ударение на второй

слог). Разложение Маклорена также

называют разложением

Тейлора по степеням ![]() .

.

Вернемся

к таблице разложений элементарных

функций и выведем разложение

экспоненциальной функции:

![]() Как

оно получилось? По формуле

Маклорена:

Как

оно получилось? По формуле

Маклорена:

![]() Рассмотрим

функцию

Рассмотрим

функцию ![]() ,

тогда:

,

тогда:

![]()

Теперь

начинаем находить производные

в точке ноль:

первую производную, вторую производную,

третью производную и т.д. Это просто,

поскольку при дифференцировании

экспонента превращается в саму

себя:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() И

так далее….

И

так далее….

Совершенно

очевидно, что ![]()

Подставляем единицы в формулу Маклорена и получаем наше табличное разложение!

Аналогично можно вывести некоторые другие табличные разложения (но далеко не все выводятся именно так).

28.Краевая задача

[править]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Краевая задача — дифференциальное уравнение (система дифференциальных уравнений) с заданными линейными соотношениями между значениями искомых функций на начале и конце интервала интегрирования.

Решение краевой задачи ищется в виде суммы линейной комбинации решений однородных задач Коши, соответствующих заданному уравнению при линейно независимых векторах начальных условий, и решения неоднородной задачи Коши с произвольными начальными условиями.

Пример краевой задачи:

![]()

(система неоднородных обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, заданная на участке [0;T])

Граничные условия (общий вид для всех краевых задач): Cx(0) + Dx(T) = B

Где A,C,D — матрицы, x — вектор неизвестных, a — n-вектор (делающий систему неоднородной), B — n-вектор

Общий

вид решения:![]()

Удовлетворение граничных условий достигается за счёт подбора коэффициентов ai. Эти коэффициенты находятся путём решения системы линейных уравнений.

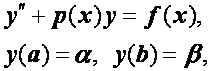

29. Метод конечных разностей, или метод сеток

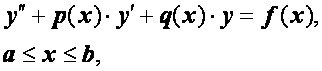

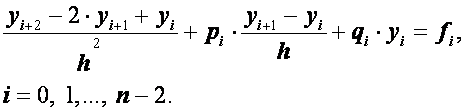

Рассмотрим линейную краевую задачу

(2.24)

(2.24)

(2.25)

(2.25)

![]() ,

,

где

![]() ,

,

![]() ,

и

,

и

![]() непрерывны на [a, b].

непрерывны на [a, b].

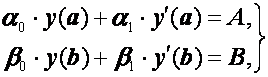

Разобьем отрезок [a, b] на n равных частей длины, или шага

.

.

Точки разбиения

![]() ,

, ![]()

называются узлами, а их совокупность

– сеткой на отрезке [a, b].

Значения в узлах искомой функции

![]() и

ее производных

и

ее производных

![]()

![]() обозначим

соответственно через

обозначим

соответственно через

![]() .

.

Введем обозначения

![]()

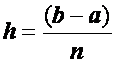

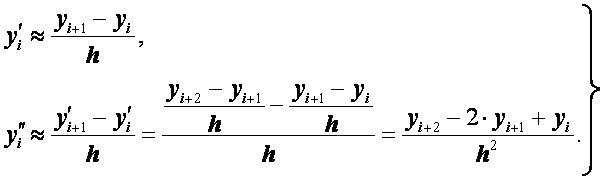

Заменим производные так называемыми односторонними конечно-разностными отношениями:

(2.26)

(2.26)

Формулы (2.26) приближенно выражают значения производных во внутренних точках интервала [a, b].

Для граничных точек положим

.

(2.27)

.

(2.27)

Используя формулы (2.26), дифференциальное

уравнение (2.24) при ![]() ,

(i=1, 2,..., n–1)

приближенно можно заменить линейной

системой уравнений

,

(i=1, 2,..., n–1)

приближенно можно заменить линейной

системой уравнений

(2.28)

(2.28)

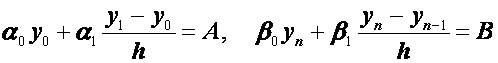

Кроме того, в силу формул (2.27) краевые условия (2.25) дополнительно дают еще два уравнения:

.

(2.29)

.

(2.29)

Таким образом, получена линейная система

n+1 уравнений

с n+1 неизвестными ![]() ,

представляющими собой значения искомой

функции

,

представляющими собой значения искомой

функции ![]() в

узлах сетки. Система уравнений (2.28),

(2.29), заменяющая приближенно дифференциальную

краевую задачу (2.24), (2.25) обычно

называется разностной схемой.

Решить эту систему можно каким-либо

общим численным методом. Однако схема

(2.28), (2.29) имеет специфический вид и ее

можно эффективно решить специальным

методом, называемым методом прогонки.

Специфичность системы заключается в

том, что уравнения ее содержат три

соседних неизвестных и матрица этой

системы является трехдиагональной.

в

узлах сетки. Система уравнений (2.28),

(2.29), заменяющая приближенно дифференциальную

краевую задачу (2.24), (2.25) обычно

называется разностной схемой.

Решить эту систему можно каким-либо

общим численным методом. Однако схема

(2.28), (2.29) имеет специфический вид и ее

можно эффективно решить специальным

методом, называемым методом прогонки.

Специфичность системы заключается в

том, что уравнения ее содержат три

соседних неизвестных и матрица этой

системы является трехдиагональной.

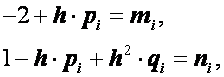

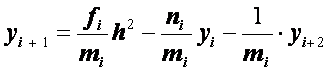

Преобразуем уравнения (2.28):

![]() .

(2.30)

.

(2.30)

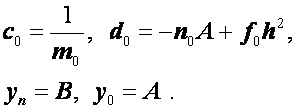

Введя обозначения

получим

![]() ,

(i=0, 1,..., n-2).

(2.31)

,

(i=0, 1,..., n-2).

(2.31)

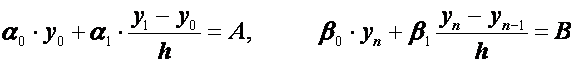

Краевые условия по-прежнему запишем в виде

.

(2.32)

.

(2.32)

Метод прогонки состоит в следующем.

Разрешим уравнение (2.31) относительно ![]() :

:

.

(2.33)

.

(2.33)

Предположим, что с помощью полной системы

(2.31) из уравнения исключен член,

содержащий![]() .

Тогда уравнение (2.33) может быть записано

в виде

.

Тогда уравнение (2.33) может быть записано

в виде

![]() ,

(2.34)

,

(2.34)

где

![]() и

и

![]() должны

быть определены. Найдем формулы для

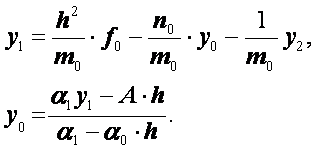

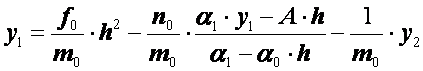

этих коэффициентов. При i=0

из формулы (2.33) и краевых условий (2.32)

следует, что

должны

быть определены. Найдем формулы для

этих коэффициентов. При i=0

из формулы (2.33) и краевых условий (2.32)

следует, что

Исключая из этих двух уравнений ![]() ,

найдем

,

найдем

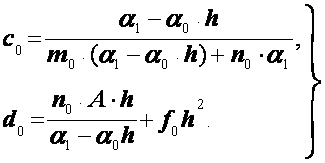

.

.

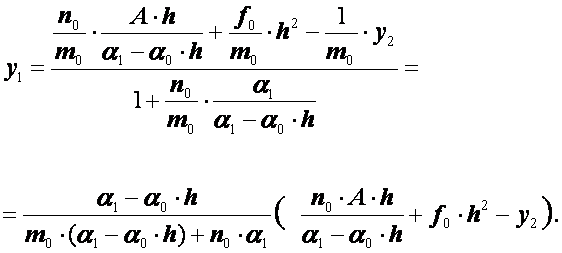

Выразим теперь отсюда ![]() :

:

(2.35)

(2.35)

Но, согласно формуле (2.34),

![]() (2.36)

(2.36)

Сравнивая теперь (2.35) и (2.36), найдем, что

(2.37)

(2.37)

Пусть теперь i >0,

то есть i=1,

2,..., n–2.

Выражая ![]() по

формуле (2.34), получим:

по

формуле (2.34), получим:

![]() .

.

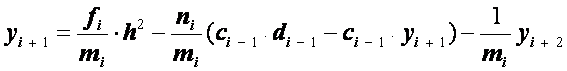

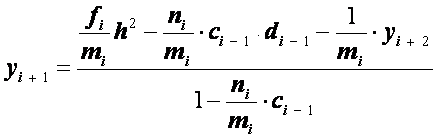

Подставляя это в формулу (2.33), будем иметь

.

.

Разрешая полученное уравнение

относительно![]() ,

находим

,

находим

,

или

,

или

.

(2.38)

.

(2.38)

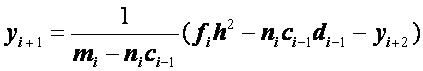

Отсюда, сравнивая формулы (2.34) и (2.38), получаем для коэффициентов и рекуррентные формулы:

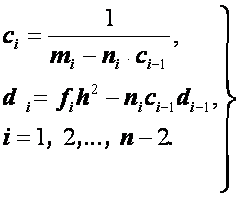

(2.39)

(2.39)

Так как

![]() и

и

![]() уже

определены по формулам (2.37), то, используя

формулы (2.39), можно последовательно

определить коэффициенты

и

до

уже

определены по формулам (2.37), то, используя

формулы (2.39), можно последовательно

определить коэффициенты

и

до

![]() и

и

![]() включительно.

Эти вычисления называются прямым

ходом метода прогонки.

включительно.

Эти вычисления называются прямым

ходом метода прогонки.

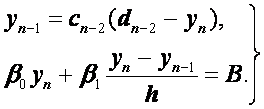

Из формулы (2.33) при i=n–2 и второго краевого условия (2.32) получаем

Разрешая эту систему относительно![]() ,

будем иметь

,

будем иметь

.

(2.40)

.

(2.40)

Теперь, используя (2.34) и первое краевое

условие (2.32), мы можем последовательно

найти

![]() .

Это − обратный ход метода прогонки.

.

Это − обратный ход метода прогонки.

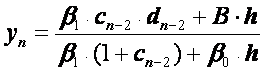

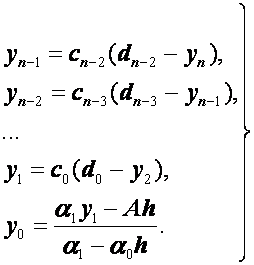

Итак, получаем следующую цепочку:

(2.41)

(2.41)

Для простейших краевых условий ![]()

формулы для

![]() и

упрощаются.

Полагая в этом случае

и

упрощаются.

Полагая в этом случае

![]() из

формул (2.37), (2.40), (2.41) будем иметь

из

формул (2.37), (2.40), (2.41) будем иметь

Рассмотренный нами подход сводит линейную краевую задачу к системе линейных алгебраических уравнений. При этом возникает три вопроса.

1) Существует ли решение алгебраической системы типа (2.31)?

2) Как фактически находить это решение?

3) Сходится ли разностное решение к точному при стремлении шага сетки к 0?

Можно доказать, что если краевая задача имеет вид

причем р(x)>0, то решение системы (2.31), (2.32) существует и единственно. Фактическое отыскание решения можно провести, например, методом прогонки. На третий вопрос дает ответ следующая