- •Основные понятия и определения, задачи

- •2. Исторический обзор становления дисциплины.

- •3. Составные элементы грунтов

- •4. Влияние состава грунта на физико-механические свойства

- •5. Структура и строение грунтов.

- •6. Виды структурных связей в грунтах.

- •7. Основные физические характеристики грунтов.

- •8. Производные характеристики грунтов.

- •9. Строительная классификация грунтов.

- •10. Гранулометрический состав грунтов.

- •11. Пластичность глинистых грунтов

- •12. Оптимальная плотность сухого грунта

- •13. Применение модели сплошной среды

- •14. Методы решения задач

- •15. Особенности деформирования грунтов

- •16. Особенности деформирования грунтов.

- •17. Сжимаемость грунтов

- •18. Общий случай крмпрессионой зависимости

- •19. Водонепронецаемость. Закон ламинарной фильтрации

- •20. Эффективные и нейтральные давления.

- •21. Трение в грунтах

- •22. Предельное сопротивление грунтов сдвигу

- •23. Условие предельного равновесия для сыпучих грунтов

- •24. Условия предельного равновесия для связных грунтов

- •25.Структурно-фазовая деформируемость грунтов.

- •26.Фазы напряженного состояния грунта при возростании нагрузки

- •29.Полевые методы определения параметров механических свойств грунтов.

- •30.Определение коэф фильтрации с помощью трубки

- •31.Определение коэф фильтрации методом Нестерова

- •32 Распределение напряжений в случае пространственной задачи от действия одной силы.

- •38 Определение напряжений от собственного веса грунта:

- •39 Фазы напряженного состояния грунтов при возрастании нагрузки.

- •40 Определение начальной критической нагрузки.

- •41 Понятие расчетного сопротивления грунта.

- •42 Предельное давление на грунты основания.

- •43.Устойчивость откосов и склонов.

- •44.Причины нарушения устойчивости

- •45 Устойчивость откоса идеально сыпучего грунта.

- •46.Устойчивость откоса идеально связного грунта

- •47.Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения

- •48. Давление грунтов на ограждение. Понятие об активном давлении и пассивном отпоре грунта и о поверхностях скольжения

- •54 Упругие деформации грунтов и методы их определения.

- •55 Определение конечных осадок слоя грунта при сплошной нагрузке (основная задача).

- •5 6. Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования.

- •57. Метод эквивалентного слоя.

- •60. Одномерная задача консолидации грунтов (основной случай).

- •69.Общие принципы проектирования оснований и фундаментов. Расчеты оснований и фундаментов по предельным состояниям.

- •76.Причины развития неравномерных осадок зданий и сооружений.

- •Причины развития неравномерных осадок уплотнения

- •77. Конструктивные меры борьбы по уменьшению влияния неравномерных осадок сооружений.

- •78.Основные виды конструкций фундаментов в открытых котлованах.

- •80. Конструкции сборных фундаментов в открытых котлованах.

- •8 1. Конструкции монолитных фундаментов в открытых котлованах

- •82. Защита фундаментов от агрессивных грунтовых вод. Защита подвальных помещений от грунтовых вод.

- •83. Определение глубины заложения фундамента.

- •84. Влияние геодезич. И инж.-геологич. Условий на глубину заложения фундамента.

- •85. Влияние климатических условийна глубину заложения фундамента.

- •86. Влияние конструктивных факторов зданияна глубину заложения фундамента.

- •87. Определение расчетного сопротивления грунта основания.

- •90. Новые типы ф-нтов: ф-нты в вытрамбованных котлованах, щелевые ф-нты, ф-нты с наклонной подошвой и др.

- •91. Основные предпосылки расчета и предварительный подбор сечения ф-нта.

- •92.Теория местных упругих деформаций, пределы применимости.

- •93. Теория общих упругих деформаций, пределы применимости.

- •94. Предварительных подбор сечения фундаментных балок.

- •95. Расчет фундаментных балок на местном упругом основании.

- •96. Расчет фундаментных балок и плит на линейно деформируемом полупространстве.

- •97. Область применения свайных фундаментов.

- •98. Классификация свай.

- •99. Виды свайных фундаментов.

- •100. Виды свайных ростверков.

- •101. Работа свай-стоек и свай, защемленных в грунте.

- •102. Конструкции свай, погружаемых в грунт.

- •103. Виды свай изготавливаемых на строительной площадке.

- •104. Определение несущей способности свай-стоек.

- •105 Аналитический метод определения несущей способности сваи защемленной в грунте.

- •106 Метод определения несущей способности сваи защемленной в грунте по результатам динамических испытаний.

- •107 Определение несущей способности свай по результатам испытания статическими нагрузками.

- •108 Определение несущей способности свай по результатам статического зондирования грунтов.

- •109 Определение несущей способности свай по результатам испытания эталонной сваи.

- •110 Особенности работы одиночной сваи и группы свай.

- •111 Последовательность проектирования свайных фундаментов с низким ростверком.

- •112 Определение глубины заложения и назначение размеров ростверка.

- •113 Выбор типа и размеров свай.

- •114 Определение расчетной нагрузки на сваю по прочности материалов.

- •115 Расчет свайных фундаментов по деформациям.

- •116 Расчет ленточных ростверков под стены.

- •117 Расчет ростверков под отдельно стоящие колонны.

- •118 Выбор сваебойного оборудования и определение отказа сваи.

- •119 Сопротивление свай горизонтальной нагрузке.

- •120 Классификация методов искусственного улучшения оснований.

- •121. Песчаные и грунтовые подушки.

- •122. Шпунтовые ограждения, боковые пригрузки и армирование грунтов.

- •123. Поверхностное уплотнение грунтов.

- •124. Глубинное уплотнение грунтов.

- •1 25 Устройство песчаных и грунтовых свай

- •126. Уплотнение грунта статической нагрузкой

- •127. Уплотнение грунта водопонижением.

- •1 28. Цементация грунтов

- •129. Двух- и однорастворная силикатизация.

- •130. Глинизация, битумизация и смолизация грунтов

- •131. Термический метод закрепления грунтов.

- •132. Особенности работы оснований фундаментов глубокого заложения.

- •132. Влияние конструктивных особенностей здания на глубину заложения ф-та.

- •133. Классификация фундаментов глубокого заложения.

- •Опускные колодцы - колодцы оболочки из сборного железобетона и массивные опускные колодцы;

- •135. Оболочки. Глубокие опоры.

- •136. Кессонные фундаменты.

- •137.Фундаменты сооружаемые по методу «стена в грунте».

- •138. Основные положения расчетов фундаментов глубокого заложения по предельным состояниям.

- •139. Свойства илов, заторфованных грунтов и торфов, как оснований сооружений.

- •140. Строительство на заторфованных грунтах, торфах и илах.

- •141 Свойства лессовых просадочных грунтов.

- •142 Особенности проектирования и строительства на просадочных грунтах.

- •143 Свойства набухающих грунтов.

- •144 Особенности проектирования и строительства на набухающих грунтах.

- •145 Свойства ленточных озерно-ледниковых грунтов и особенности строительства на них.

- •146 Формирование вечномерзлых грунтов и их свойства как оснований сооружений.

- •147 Принципы проектирования и строительства на вечномерзлых грунтах.

- •148 Классификация насыпных грунтов. Проектирование и строительство на насыпных грунтах.

- •149 Проектирование и строительство на намывных грунтах.

- •150 Особенности строительства на скальных и элювиальных грунтах.

- •151 Особенности строительства на закарстованных территориях. Противокарстовая защита.

- •152 Особенности строительства на подрабатываемых территориях.

- •153. Фундаменты под машины.

- •154 Фундаменты в сейсмических районах.

- •155 Причины необходимости и приемы реконструкции фундаментов и усиления оснований существующих зданий и сооружений.

- •156 Обследование оснований и фундаментов при реконструкции и надстройке зданий и сооружений.

- •157 Обеспечение устойчивости откосов котлованов.

- •158. Пред-ние котлованов от подтопления грунтовыми водами.

- •159 Подготовка оснований к заложению фундаментов.

- •160. Требования техники безопасности и охраны труда при устройстве оснований и возведении фундаментов.

131. Термический метод закрепления грунтов.

Прим. для уменьшения просадочных свойств и увеличения прочности лёссовидных грунтов. В резул. случайного замачивания грунтов основания соор-ие начинает нежелательные неравномерные осадки. Термическому закреплению поддаются глины и суглинки, если они обладают воздухопроницаемостью.

Сущность термического закрепления закл. в увел.прочности структурных связей в грунте под влиянием высокой t. Для обжига грунта в пробуренных скважинах сжигают топливо (газообразное, жидкое или твердое), в качестве к-го исп. природный и иные горючие газы, соляровое масло, мазут. С целью поддержания процесса горения в скважины подают воздух под давлением.

Подачу воздуха и топлива регулируют так, чтобы в скважинах поддерживалась t около 800°С и проникающие в поры грунта горячие газы нагревали бы его до t не ниже 300°С. Эффек/ обжиг лёссового грунта происходит в диапазоне t 400…800°С. При t ниже 300°С устранение просадочных св-в лёссов не обесп. При t выше 900°С происх. спекание грунта и оплывание стенок скважины.

П ри

сжигании топлива в верхней части скважины

столб обожженного грунта пол.форму

усеченного конуса.Для

увел.поп. сеч-ия нижней части столба

обожженного грунта приходится регулировать

процесс фильтрации нагретых в скважине

газов. С этой целью в скважину опускают

трубу, тампонируя затрубное

пространство

отсекателем.

ри

сжигании топлива в верхней части скважины

столб обожженного грунта пол.форму

усеченного конуса.Для

увел.поп. сеч-ия нижней части столба

обожженного грунта приходится регулировать

процесс фильтрации нагретых в скважине

газов. С этой целью в скважину опускают

трубу, тампонируя затрубное

пространство

отсекателем.

Обжиг грунта продолжается 5-10 дней. При расходе жидкого топлива 80-180 кг на 1м длины скважины вокруг нее образуется столб закрепленного грунта диаметром 1.5-3 м с кубиковой прочностью 1-.3 МПа.

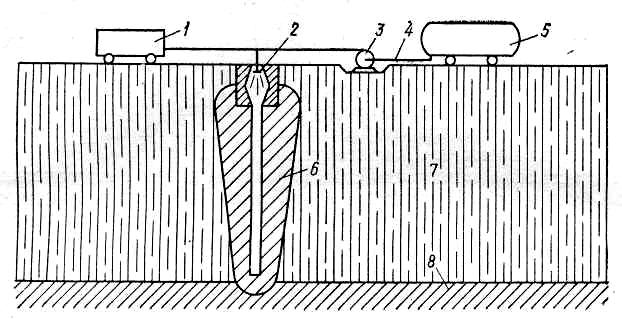

Схема установки для термического закрепления грунтов

1 – компрессор; 2 – форсунка; 3 – насос для подачи топлива; 4 – трубопровод; 5 – ёмкость с топливом; 6 – закрепленный грунт; 7 – лёссовый грунт; 8 – непросадочный.

Стоимость закрепления грунта обжигом во много раз меньше стоимости силикатизации и электрохимического закрепления грунта.

132. Особенности работы оснований фундаментов глубокого заложения.

Фундаменты глубокого заложения устр. с достиж. ими более глуб. Грунтов основания располагаются на большей глубине.

Фундаменты глубокого заложения от фундамента мелкого заложения отлич. след.: 1- фунд-ты устр. без предварительного вскрытия котлована; 2- работа основания пригруженного значит.по высоте толщей грунта отлич. от работы основания фунд мелк заложения, т.е. не наблюд. выпирания; 3- при расч. фундаментов глуб. заложения на момент и гориз. нагружения учитыв. жестк. заделка фунд-та в грунте и учитыв. силы трения по бок поверхности грунта.

132. Влияние конструктивных особенностей здания на глубину заложения ф-та.

Основными конструктивными особенностями возводимого сооружения, влияющими на глубину заложения его фундамента, являются: наличие и размеры подземных и подвальных помещений, приямков и фундаментов под оборудование; глубина заложения фундаментов соседних сооружений; наличие и глубина прокладки подземных коммуникаций и конструкций самого фундамента, величина и характер нагрузок, передаваемых на фундаменты.

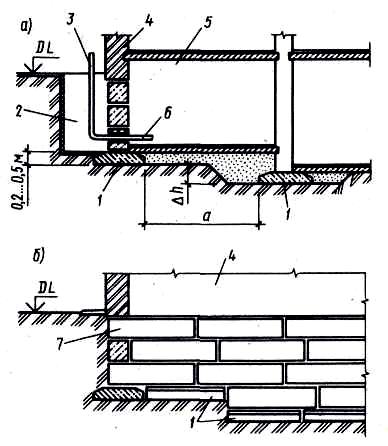

В зданиях с подвалом и полуподвалом, около приямков или каналов, примыкающих к фундаментам, глубина заложения фундамента принимается не менее 0,4 м ниже отметки низа пола подвала этих помещениях, что предусматривает запас на высоту блока или конструкции приямка (рис. 2.15).

Фундаменты сооружения или его отсека стремятся закладывать на одном уровне. При необходимости заложения смежных отсеков на разных отметках требуется выполнение следующего условия. Разность отметок заложения расположенных рядом отдельных фундаментов (или отдельного и ленточного) при расстоянии в светуа между наиболее близкими точками не должна превышать величину ∆h (рис. 2.15, а):

,

(2.3)

,

(2.3)

где I – расчетное значение угла внутреннего трения грунта, град; cI – расчетная удельная сила сцепления грунта, кПа; р– среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента, кПа.

Фундаменты проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется закладывать на одном уровне. При переходе на большую глубину заложения должно выполняться условие (2.3).

При наличии коммуникаций (трубы водопровода, канализации и т.д.) подошва фундамента должна быть заложена ниже их ввода.

Переход от одной отметки заложения ленточного фундамента к другой осуществляется ступенями. Высота уступа в случае сборного фундамента принимается равной высоте стенового блока (рис. 2.15, б). При устройстве монолитного ленточного фундамента соотношение между высотой и длиной уступа в связных грунтах принимается равным 1:2, и в несвязных – 1:3 при высоте уступа, не превышающей 0,6 м.