- •Де 1 «Способы описания и характеристики электромагнитного излучения оптического диапазона» http://led22.Ru/ledstat/svetovye-velichiny/svetovye-velichiny.Html (Система световых величин)

- •Энергия и поток электромагнитного излучения

- •Энергетическая светимость, яркость, сила излучения, облученность

- •Единицы измерения физических величин оптического диапазона

- •Характеристики и особенности теплового излучения объектов и параметры естественных источников

- •Основные понятия и характеристики теплового излучения

- •Когерентность и монохроматичность излучения (см. Лекции)

- •Направленность и поляризация излучения

- •Де 2 «Основные типы когерентных и некогерентных источников оптического излучения» Тепловые и естественные источники излучения

- •Твердотельные и газовые лазеры (lex10.Doc)

- •Способы формирования направленного когерентного излучения (lex10.Doc)

- •Де 3 «Генерация оптического излучения»

- •Механизмы создания инверсной среды

- •Усиление излучения в активной среде

- •Способы накачки лазеров

- •Де 4 «Физические принципы и основные элементы для регистрации, модуляции и трансформации излучения» Приёмники оптического излучения

- •Преобразование пространственных и энергетических параметров оптического излучения

- •Оптическое волокно

- •Модуляторы оптического излучения (См. Кв. И опт. Эл. Тти часть 2.Pdf)

Преобразование пространственных и энергетических параметров оптического излучения

Энергетические параметры оптического излучения:

Энергия оптического излучения :

![]() [Дж],

[Дж],

где nΦ — число фотонов, попадающих на единицу поверхности в единицу времени [1/(м²·c)].

Энергетический поток оптического излучения - мощность оптического излучения.

![]() [Вт].

[Вт].

![]() - средний энергетический поток.

- средний энергетический поток.

Q - энергия, прошедшая за время t, [Дж].

Энергетическая сила излучения — отношение потока излучения, распространяющегося от источника излучения внутри малого телесного угла, к этому телесному углу.

![]() [Вт/ср]

[Вт/ср]

Энергетическая сила излучения - пространственная плотность потока излучения.

Энергетическая освещённость поверхности - отношение потока излучения, падающего на площадку dApi приёмника излучения, к её площади.

![]() [Вт/м²].

[Вт/м²].

Энергетическая освещённость поверхности - поверхностная плотность падающего потока излучения.

Энергетическая светимость поверхности - отношение потока излучения, испускаемого площадкой dAii источника излучения, к её площади.

![]() [Вт/м²]

[Вт/м²]

![]() где ρ - коэффициент отражения поверхности.

где ρ - коэффициент отражения поверхности.

Энергетическая яркость - поток излучения, испускаемый с бесконечно малой площадки, распространяющийся в бесконечно малом телесном угле.

![]() [Вт/(м²·ср)]

[Вт/(м²·ср)]

Преобразование спектральных характеристик оптического излучения

Распространение излучения в анизотропной среде

ДЕ 5 «Элементы передачи, преобразования и обработки оптического излучения»

Преобразование поляризационных параметров оптического излучения

Поляризационные призмы и пластины

3.13. Указать и классифицировать основные свойства поляризационных призм.

Поляризационные призмы являются самостоятельным классом оптических призм и служат для получения (формирования) линейно поляризованного оптического излучения, т.е. действуют как линейные поляризаторы. Такие призмы состоят из двух (или более) трехгранных призм, причем по меньшей мере одна из этих призм вырезается из анизотропного кристалла с двойным лучепреломлением. Конструктивно поляризационные призмы выполняются так, что проходящее через них излучение преодолевает наклонную границу раздела двух сред (смежных трехгранных призм), на которой условия преломления света составляющих светового пучка, поляризованных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, резко различаются.

Выделяют (классифицируют) поляризационные призмы двух видов. Однолучевые поляризаторы создают на выходе (пропускают) один линейно поляризованный пучок света. К этому виду относятся призмы Николя, Фуко, Глана - Томсона, Глана, Глазебрука, Франка - Риттера, Аренса. Двухлучевые (двоякопреломляющие) поляризационные призмы формируют на выходе под углом друг к другу два пучка света, линейно поляризованных в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Двухлучевыми являются призмы Рошона, Сенармона, Волластона, Аббе.

3.14. Рассмотреть принцип действия однолучевых поляризационных призм.

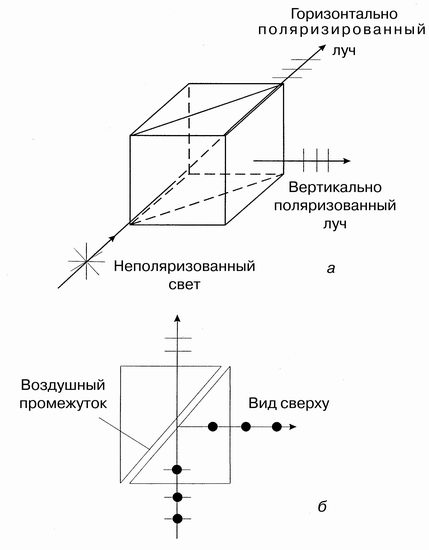

Характерный вариант однолучевой поляризационной призмы приведен на рис. 3.6. Кристалл, обеспечивающий двойное лучепреломление, состоит из двух треугольных призм, разделенных небольшим воздушным промежутком. Обе компоненты поляризованного излучения распространяются в одном направлении, но с разными скоростями, из-за чего происходит их пространственное разделение. Показатель преломления для одного из двух лучей выбирается (с учетом конструкции призмы) таким образом, чтобы угол между этим лучом и нормалью к поверхности раздела превышал критический угол полного внутреннего отражения. Как только свет достигает воздушного промежутка, одна из компонент поляризованного луча отражается. Другая компонента этого луча падает на поверхность раздела под углом, меньшим критического, и пропускается кристаллом без существенных потерь. Как правило, кристалл формируется из треугольных призм так, чтобы прошедший луч не отклонялся.

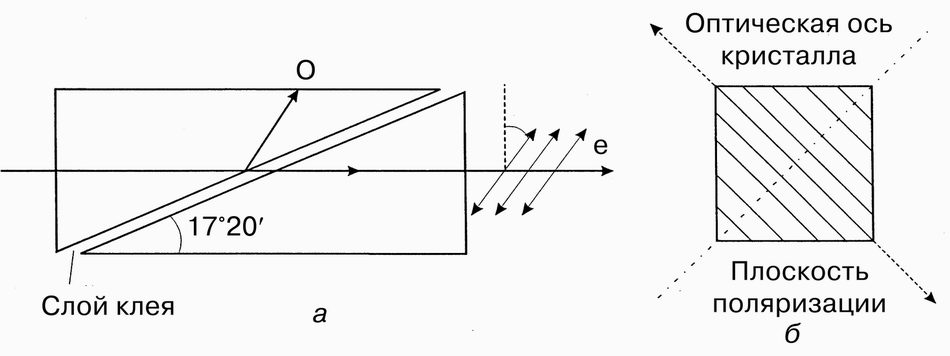

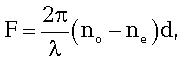

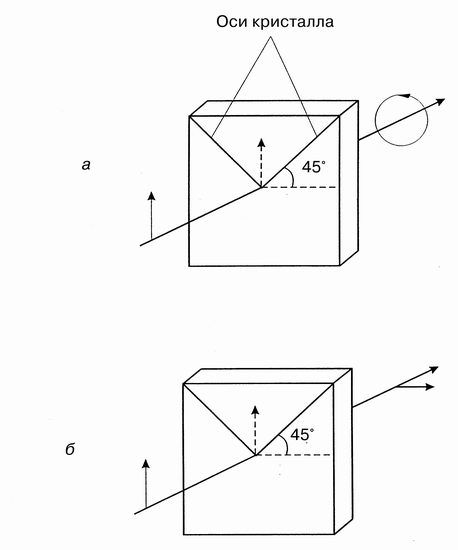

Рис. 3.6. Однолучевая поляризационная призма в объемном (а) и плоском (б) представлениях

3.15. Определить и иллюстрировать условия, гарантирующие полное внутреннее отражение одного из лучей поляризованного оптического излучения в однолучевом поляризаторе.

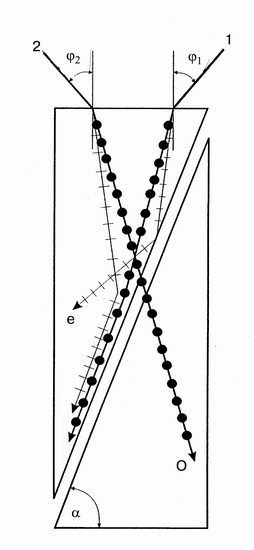

Рассмотрим указанные условия на примере поляризационной призмы Глана - Томсона с воздушным промежутком (рис. 3.7). Такая призма составлена из двух трехгранных призм (анизотропных кристаллов) и имеет форму прямоугольного параллелепипеда.

Рис. 3.7. Предельные углы падения φ1 и φ 2 лучей света на поляризационную призму Глана - Томсона

Отметим, что на рис. 3.7 приняты определенные обозначения, которые используются и в дальнейшем на других однотипных рисунках. Падающие лучи 1 и 2, достигая поверхности одной (на рисунке левой) призмы, разделяются на обыкновенный о и необыкновенный е лучи. Направления электрических колебаний световых лучей (по существу колебаний электрического вектора лучей) указаны непосредственно на лучах штрихами (если колебания параллельны плоскости рисунка) и точками (если колебания перпендикулярны плоскости рисунка).

Дальнейший маршрут обыкновенного и необыкновенного лучей, достигающих воздушного промежутка, зависит от углов падения φ1 и φ2 (относительно нормали к верхней поверхности левой призмы), а также от угла α, заданного конструкцией треугольной призмы. На рис. 3.7 иллюстрируется предельный (граничный) случай: лучи падают на поляризатор под критическими углами φ1 и φ2, при которых обеспечивается полное внутреннее отражение обыкновенного луча о из падающего пучка 1 и необыкновенного луча е из падающего пучка 2. Очевидно, что критические значения углов φ1 и φ2 и угол α взаимосвязаны. Сумма критических углов Ψ = φ1 + φ2 называется апертурой полной поляризации. Ее величина оказывается существенной, если на поляризатор падает несколько сходящихся лучей света.

3.16. Пояснить особенности конструкции однолучевых поляризационных призм.

Однолучевые поляризаторы формируются из двух (или более) трехгранных призм с воздушным промежутком (зазором) или склеенных прозрачным веществом. Показатель преломления (n) такого вещества выбирают близким к среднему значению показателей преломления обыкновенного (n0) и необыкновенного (ne) лучей.

Поляризационные призмы обычно изготавливают из исландского шпата СаCO2, который прозрачен для волн длиной λ = 0,2-2 мкм, и кристаллического кварца SiO2, прозрачного в области λ = =0,185-3,5 мкм. Показатели преломления на волне λ = 0,5893 мкм (для желтой линии спектра натрия) у шпата: n0 = 1, 659, ne = 1,486; у кварца: n0 = 1,543, ne = 1,552.

Материалами для склейки поляризационных призм служат: канадский бальзам (n = 1,55), льняное масло (n = 1,48), глицерин (n = 1,474). Для преобразования оптического излучения ультрафиолетовой части спектра применяют поляризационные призмы, склеенные глицерином, касторовым маслом.

Следует все же учитывать, что склеенные поляризаторы во многих случаях непригодны для преобразования мощного лазерного излучения, поскольку весьма интенсивный луч лазера может повредить склейку . Поэтому для лазеров обычно используются поляризаторы с воздушным зазором. К тому же использование воздушной прослойки снижает потери на поглощение при высоких плотностях излучения и обеспечивает ряд преимуществ при действии лазера в ультрафиолетовой области спектра.

Самостоятельное значение имеют поляризаторы, содержащие трехгранные стеклянные призмы с прослойкой из анизотропного кристалла (исландского шпата или кристаллического кварца), вклеенной между призмами. Именно такая прослойка обеспечивает поляризацию и двойное лучепреломление падающего (неполяризованного) света.

3.17. Рассмотреть конструкцию и технические особенности:

поляризационной призмы Николя;

поляризатора Фуко .

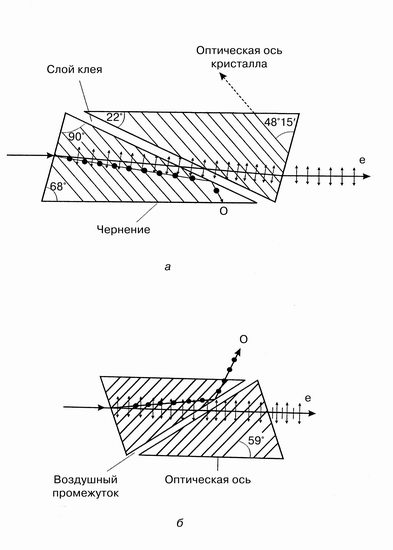

Призма Николя представлены на рис. 3.8, а; поляризатор Фуко - на рис. 3.8, б. Обе призмы имеют форму скошенного параллелепипеда. В таких поляризаторах пропускается необыкновенный луч е, а отсекается (поглощается или выводится в сторону) обыкновенный луч о.

Конкретные элементы сечения (рис. 3.8, а) указаны для призмы Николя, изготовленной из исландского шпата. Трехгранные призмы склеены канадским бальзамом. Чернение на нижней грани призмы обеспечивает поглощение обыкновенного луча о, полностью отражаемого от плоскости склейки. Штриховка на рис. 3.8, а указывает направление оптических осей кристаллов в плоскости чертежа. Направления электрических колебаний световых волн указаны на лучах, как и ранее (см. рис. 3.7), штрихами и точками.

Рис. 3.8. Поляризационные призмы Николя (а) и Фуко (б)

Для укороченной поляризационной призмы Фуко с воздушным зазором (рис. 3.8, б) используются те же обозначения, что и на рис. 3.8, а. В этом поляризаторе, однако, обыкновенный луч о не поглощается, а выводится в сторону от основного направления, заданного падающим (неполяризованным) лучом и сохраненного выходным (необыкновенным) лучом.

Недостатком поляризационных призм Николя и Фуко (имеющих форму скошенного параллелепипеда) является параллельное смещение лучей, проходящих через такие поляризаторы. Поэтому при вращении призмы Николя или Фуко вокруг своей оси лучи, выходящие из поляризатора, перемещаются по кругу (вращаются).

3.18. Рассмотреть конструкцию и технические особенности поляризационных призм Глана, Глазебрука, Франка - Риттера .

Все указанные призмы имеют форму прямоугольных параллелепипедов (рис. 3.9, рис. 3.10), что исключает параллельное смещение проходящих лучей, характерное для поляризаторов Николя и Фуко (рис. 3.8). Эти свойства также присущи уже рассмотренной призме Глана - Томсона (рис. 3.7).

Рис. 3.9. Поляризационные призмы Глана (а) и Глазебрука (б)

Рис. 3.10. Поляризационная призма Франка - Риттера

Поляризационная призма Глана представлена на рис. 3.9, а. Отмечен воздушный промежуток АВ между двумя трехгранными призмами. Точки на этих призмах указывают, что оптические оси призм перпендикулярны плоскости рисунка. Здесь, как и ранее, направления колебаний электрического вектора обыкновенного о и необыкновенного е лучей указаны штрихами и точками.

Поляризатор Глазебрука показан на рис. 3.9, б. При склейке в плоскости АВ канадским бальзамом необходимое разделение обыкновенного и необыкновенного лучей (при полном внутреннем отражении луча о) достигается, если преломляющий угол α = 12,1°, при использовании для склейки льняного масла угол α = 14°, для глицерина угол α = 17,3°. Оптические оси кристаллов обеих прямоугольных призм перпендикулярны плоскости рисунка и указаны точками.

Поляризационная призма Франка - Риттера (склеенная канадским бальзамом) представлена на рис. 3.10, причем на рис. 3.10, а показан вид сбоку, а на рис. 3.10, б - вид по ходу луча. Оптические оси прямоугольных призм направлены под углом 45° к плоскости (рис. 3.10, а) и под углом 90° к плоскости поляризации необыкновенного луча.

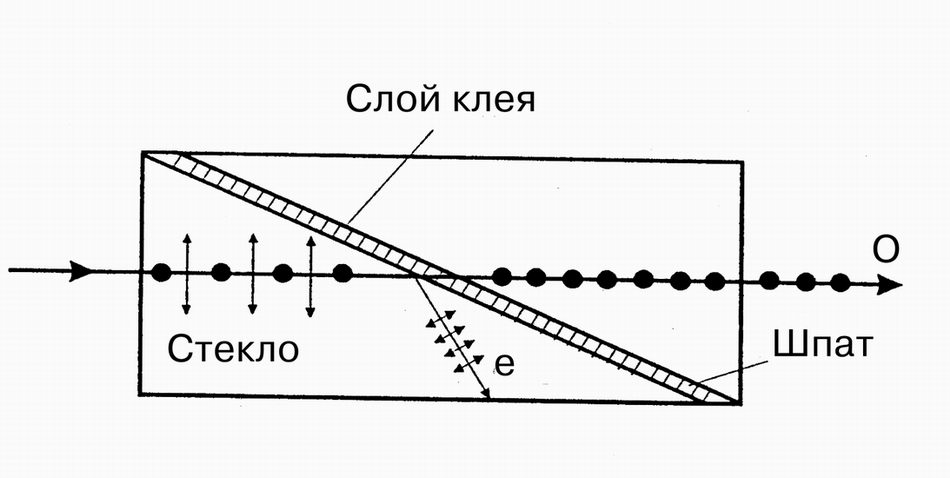

3.19. Пояснить технические особенности поляризатора , представленного на рис. 3.11.

В таком поляризаторе используются две призмы из стекла с прослойкой из исландского шпата или кристаллического кварца (анизотропного одноосного кристалла). При этом показатель преломления стекла приблизительно равен большему показателю преломления кристалла. На пластине из шпата (или кварца) необыкновенный луч полностью отражается, а обыкновенный луч проходит через пластину, не изменяя направления.

Рис. 3.11. Поляризатор из стекла и исландского шпата

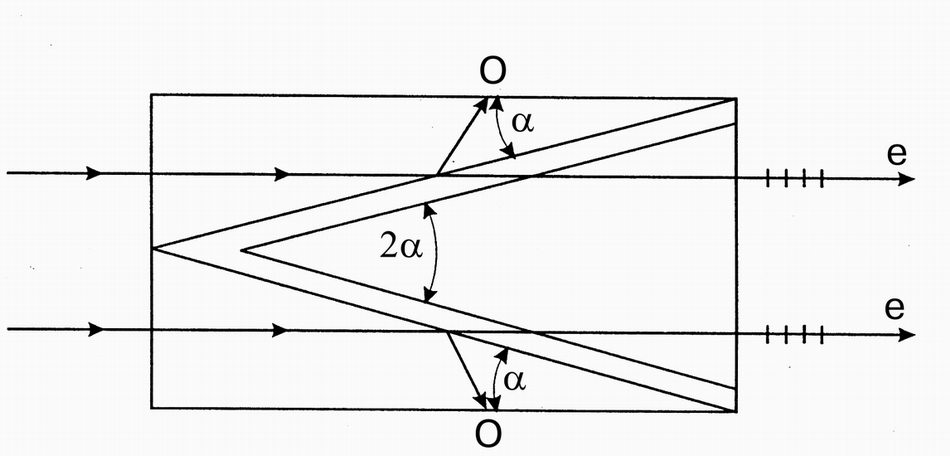

3.20. Рассмотреть особенности конструкции поляризационной призмы Аренса, показанной на рис. 3.12.

Поляризатор Аренса состоит из трех трехгранных призм, что позволяет уменьшить размеры призмы, но вместе с тем уверенно обеспечить полное внутреннее отражение обыкновенных лучей о.

Рис. 3.12. Поляризатор Аренса

3.21. Пояснить технические особенности, классифицировать варианты построения двухлучевых поляризационных призм .

В двухлучевом поляризаторе составные трехгранные призмы имеют такую взаимную ориентацию оптических осей, при которой обыкновенный и необыкновенный лучи отклоняются на границе раздела на различные углы, причем на выходе поляризатора фиксируются два пучка света, линейно поляризованных в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

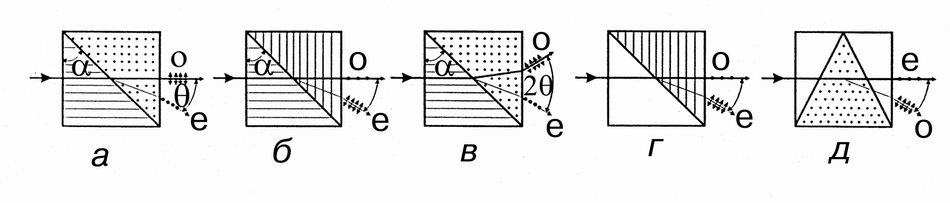

Распространение получили различные варианты двухлучевых (двоякопреломляющих) поляризационных призм, представленные на рис. 3.13. Отметим особенности рассматриваемых рисунков: штриховка указывает направление оптических осей кристаллов в плоскости рисунка; штрихи и точки на лучах указывают направления колебаний электрического вектора

Рис. 3.13. Двухлучевые поляризационные призмы Рошона (а), Сенармона (б), Волластона (в), из исландского шпата и стекла (г), Аббе (д)

Активно применяются двухлучевые призмы Рошона (рис. 3.13, а) и Сенармона (рис. 3.13, б); в этих поляризаторах один (обыкновенный) луч не изменяет направления, проходя через призму, а другой (необыкновенный) луч выходит из призмы под углом θ = (n0 - ne) tgα, где α - преломляющий угол трехгранных призм. По оценкам, θ = 5-6°.

В двухлучевой поляризационной призме Волластона (рис. 3.13, в) обеспечивается удвоенный угол (~2θ) расхождения обыкновенного и необыкновенного лучей (около 10°), причем при перпендикулярном падении входного (неполяризованного) луча света входящие лучи отклоняются от исходного направления в равной степени (симметрично).

Двухлучевой является поляризационная призма (рис. 3.13, г), состоящая из стеклянной призмы и призмы из анизотропного кристалла (исландского шпата или кварца).

В двухлучевой призме Аббе (рис. 3.13, д), составленной из двух стеклянных призм и призмы из поляризующего кристалла, необыкновенный луч не изменяет исходного направления, заданного падающим лучом, а отклоняется лишь обыкновенный луч.

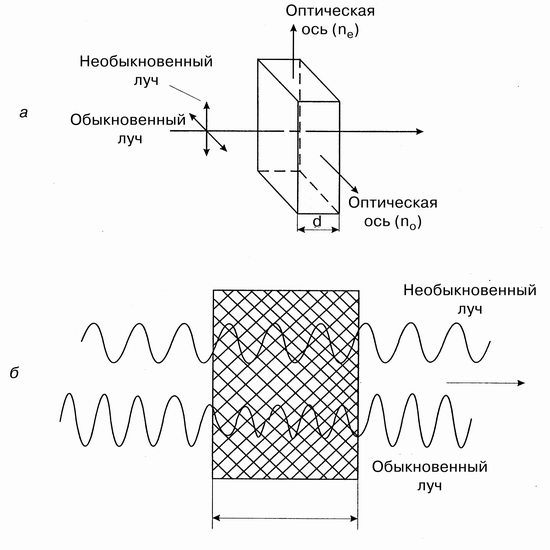

3.22. Пояснить принципы построения и действия фазовых пластин, изготовленных из кристаллов с естественной оптической анизотропией .

Такие пластины относятся к разряду оптических компенсаторов, которые сообщают двум лучам света определенную разность хода или, напротив, уменьшают (компенсируют) уже имеющуюся разность хода лучей. В анизотропных пластинах, изготовленных из кварца, слюды, турмалина, обеспечивается двойное лучепреломление, причем обыкновенный и необыкновенный лучи поляризуются в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Скорости этих лучей в кристалле (а следовательно, и оптические длины их путей) различны, поэтому, проходя через кристалл, лучи приобретают разность хода, определяемую его толщиной.

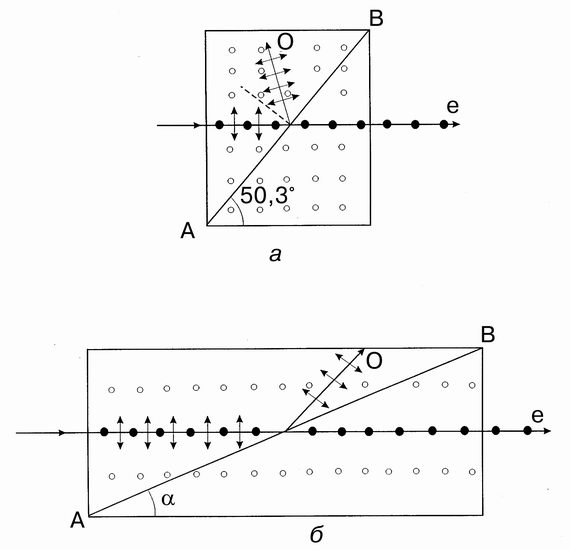

Если оптические оси кристалла параллельны плоскости пластины (рис. 3.14), то фазовая разность между обыкновенным и необыкновенным лучами, набегающая в результате прохождения лучей через пластину толщиной d, определяется соотношением

где λ - длина волны оптического излучения, n0 и ne - коэффициенты преломления для обыкновенного и необыкновенного лучей.

Рис. 3.14. Фазовая пластина: а - анизотропные свойства; б - распространение обыкновенного и необыкновенного лучей

Важно подчеркнуть, что фазовые пластины должны иметь толщину, строго соответствующую заданной длине волны, на которую они рассчитаны.

3.23. Выделить и рассмотреть стандартные (наиболее распространенные) фазовые пластины.

Активно применяются четвертьволновые (Г = π/2) и полуволновые (Г = π) фазовые пластины, представленные на рис. 3.15.

Рис. 3.15. Четвертьволновая (а) и полуволновая (б) фазовые пластины

Луч света, падающий на четвертьволновую пластину (рис. 3.15, а), имеет линейную поляризацию с углом 45° относительно оптических осей кристалла. После такой пластины фазовый сдвиг обыкновенной и необыкновенной составляющих выходного луча достигает 90°. Поэтому возникает вращение электрического вектора вправо и свет приобретает правостороннюю круговую поляризацию.

В полуволновой фазовой пластине (рис. 3.15, б) выходной луч света остается линейно поляризованным, но развернутым относительно падающего луча на 90°. Вместе с тем такая пластина преобразует свет с правосторонней круговой поляризацией в оптическое излучение с левосторонней круговой поляризацией (и наоборот).

3.24. Пояснить назначение и функциональные возможности анализаторов.

Такие устройства служат для анализа характера поляризации оптических колебаний, позволяют обнаружить линейно поляризованный свет и определить плоскость его поляризации. В качестве анализаторов используются поляризаторы (призмы, пластины), жестко выделяющие определенное (линейно поляризованное) оптическое излучение. Если плоскости поляризации падающего света и анализатора совпадают, то анализатор пропускает поляризованный свет с минимальными потерями. В других вариантах поляризации падающего света анализатор пропускает лишь определенную компоненту (долю) оптического излучения. Если плоскости поляризации падающего света и анализатора взаимно перпендикулярны (ортогональны), то светопропускание анализатора минимально.