Малые тела Солнечной системы

В состав Солнечной системы входит не только Солнце и 8 больших планет. Огромное число различных более мелких объектов тоже вращается по различным орбитам вокруг Солнца. Все они также заслуживают своего изучения.

Среди малых тел можно выделить:

- "карликовые планеты" (этот термин был введён после отмены для Плутона статуса планеты для него и всех подобных ему объектов);

- астероиды, или "малые планеты";

- кометы;

- метеоритные тела или метеориды (т. е. просто небольшие камни);

- пыль и газ.

В настоящее время нет ясности касательно включения в будущем определения о нижней границе размеров малых тел Солнечной системы или определение будет касаться любого материала до уровня метеороидов.

Исключениями являются не только крупные тела, имеющие гидростатическое равновесие, естественные спутники (луны) отличаются от малых тел Солнечной системы не размерами, а орбитами. Естественные спутники вращаются не вокруг Солнца, а вокруг других объектов Солнечной системы, таких как планеты, карликовые планеты, и сами малые тела Солнечной системы.

Некоторые из крупнейших малых тел Солнечной системы в дальнейшем могут быть переклассифицированы в карликовые планеты, если в результате дальнейших исследований выяснится, что они находятся в состоянии гидростатического равновесия.

Орбиты подавляющего большинства малых тел Солнечной системы расположены в двух различных областях, называемых пояс астероидов и пояс Койпера. Эти два пояса имеют свои внутренние структуры, вызванные возмущением больших планет (в частности Юпитера и Нептуна соответственно) и имеют плохо определяемые границы. Другие области Солнечной системы также содержат малые тела, но в гораздо меньшей концентрации. Они включают в себя околоземные астероиды, кентавры, кометы, объекты рассеянного диска.

Наименьшие макроскопические тела, имеющие орбиты вокруг Солнца, называются метеороиды. (Есть ещё более мелкие объекты, такие как межпланетная пыль, частицы солнечного ветра и свободные атомы водорода). Определение околоземного объекта относит объекты до 50 м в диаметре в категорию метеороидов. Королевское астрономическое общество выдвинуло на рассмотрение новое определение, по которому метеороиды имеют диаметр от 0,1 мм до 10 м. Более мелкие частицы будут относиться к межпланетной пыли, молекулам газа и отдельным атома

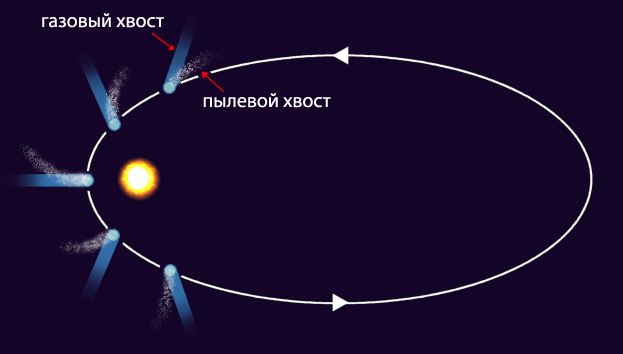

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — волосатый, косматый) — небольшое небесное тело, имеющее туманный вид, обращающееся вокруг Солнца по коническому сечению с весьма растянутой орбитой. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.

Предположительно, долгопериодические кометы залетают к нам из Облака Орта(Облако О́орта — гипотетическая сферическая область Солнечной системы, служащая источником долгопериодических комет. Инструментально существование облака Оорта не подтверждено, однако многие косвенные факты указывают на его существование.), в котором находится огромное количество кометных ядер. Тела, находящиеся на окраинах Солнечной системы, как правило, состоят из летучих веществ (водяных, метановых и других льдов), испаряющихся при подлёте к Солнцу.

На данный момент обнаружено более 400 короткопериодических комет[1]. Из них около 200 наблюдалось в более чем одном прохождении перигелия. Многие из них входят в так называемые семейства. Например, большинство самых короткопериодических комет (их полный оборот вокруг Солнца длится 3—10 лет) образуют семейство Юпитера. Немного малочисленнее семейства Сатурна, Урана и Нептуна (к последнему, в частности, относится знаменитая комета Галлея).

Кометы, прибывающие из глубины космоса, выглядят как туманные объекты, за которыми тянется хвост, иногда достигающий в длину нескольких миллионов километров. Ядро кометы представляет собой тело из твёрдых частиц и льда, окутанное туманной оболочкой, которая называется комой. Ядро диаметром в несколько километров может иметь вокруг себя кому в 80 тыс. км в поперечнике. Потоки солнечных лучей выбивают частицы газа из комы и отбрасывают их назад, вытягивая в длинный дымчатый хвост, который движется за ней в пространстве.

Яркость комет очень сильно зависит от их расстояния до Солнца. Из всех комет только очень малая часть приближается к Солнцу и Земле настолько, чтобы их можно было увидеть невооружённым глазом. Самые заметные из них иногда называют «большими (великими) кометами».

В начале XX века, когда открытия комет стали частым событием, было выработано соглашение об именовании комет, которое остается актуальным до сих пор. Комета получает имя только после того, как её обнаружат три независимых наблюдателя. В последние годы, множество комет открывается с помощью инструментов, которые обслуживают большие команды ученых. В таких случаях кометы именуются по инструментам. Например, комета C/1983 H1 (IRAS — Араки — Олкока) была независимо открыта спутником IRAS и любителями астрономии Гэнъити Араки (яп. Genichi Araki) и Джорджем Олкоком (англ. George Alcock). В прошлом, если одна группа астрономов открывала несколько комет, к именам добавляли номер (но только для периодических комет), например, кометы Шумейкеров-Леви 1-9. Сейчас рядом инструментов открывается множество комет, что сделало такую систему непрактичной. Вместо этого используют специальную систему обозначения комет.

До 1994 года кометам сначала давали временные обозначения, состоявшие из года их открытия и латинской строчной буквы, которая указывает порядок их открытия в данном году (например, комета 1969i была девятой кометой, открытой в 1969 году). После того, как комета проходила перигелий, её орбита надежно устанавливалась, после чего комета получала постоянное обозначение, состоявшее из года прохождения перигелия и римского числа, указывавшего на порядок прохождения перигелия в данном году. Так комете 1969i было дано постоянное обозначение 1970 II (вторая комета, прошедшая перигелий в 1970 году).

По мере увеличения числа открытых комет эта процедура стала очень неудобной. В 1994 году Международный астрономический союз одобрил новую систему обозначений комет. Сейчас в название кометы входит год открытия, буква, обозначающая половину месяца, в котором произошло открытие, и номер открытия в этой половине месяца. Эта система похожа на ту, которая используется для именования астероидов. Таким образом, четвёртая комета, открытая во второй половине февраля 2006 года получает обозначение 2006 D4. Перед обозначением кометы ставят префикс, указывающий на природу кометы.

Используются следующие префиксы:

P/ — короткопериодическая комета (то есть комета, чей период меньше 200 лет, или которая наблюдалась в двух или более прохождениях перигелия);

C/ — долгопериодическая комета;

X/ — комета, достоверную орбиту для которой не удалось вычислить (обычно для исторических комет);

D/ — кометы разрушились или были потеряны;

A/ — объекты, которые были ошибочно приняты за кометы, но реально оказавшиеся астероидами.

Как правило, кометы состоят из ядра и окружающей его светлой туманной оболочки (комы), состоящей из газов и пыли. У ярких комет с приближением к Солнцу образуется «хвост» — слабая светящаяся полоса, которая в результате светового давления[источник не указан 1194 дня] и действия солнечного ветра чаще всего направлена в противоположную от Солнца сторону.

Хвосты комет различаются длиной и формой. У некоторых комет они тянутся через всё небо. Например, хвост кометы, появившейся в 1944 году[уточнить], был длиной 20 млн км. А комета C/1680 V1 имела хвост, протянувшийся на 240 млн км. Также были зафиксированы случаи отделения хвоста от кометы (C/2007 N3 (Лулинь)).

Хвосты комет не имеют резких очертаний и практически прозрачны — сквозь них хорошо видны звёзды, — так как образованы из чрезвычайно разрежённого вещества (его плотность гораздо меньше, чем плотность газа, выпущенного из зажигалки). Состав его разнообразен: газ или мельчайшие пылинки, или же смесь того и другого. Состав большинства пылинок схож с астероидным материалом солнечной системы, что выяснилось в результате исследования кометы 81P/Вильда космическим аппаратом «Стардаст»[2]. По сути, это «видимое ничто»: человек может наблюдать хвосты комет только потому, что газ и пыль светятся. При этом свечение газа связано с его ионизацией ультрафиолетовыми лучами и потоками частиц, выбрасываемых с солнечной поверхности, а пыль просто рассеивает солнечный свет.

Теорию хвостов и форм комет разработал в конце XIX века русский астроном Фёдор Бредихин (1831—1904). Ему же принадлежит и классификация кометных хвостов, использующаяся в современной астрономии.

Бредихин предложил относить хвосты комет к основным трём типам: прямые и узкие, направленные прямо от Солнца; широкие и немного искривлённые, уклоняющиеся от Солнца; короткие, сильно уклонённые от центрального светила.

Астрономы объясняют столь различные формы кометных хвостов следующим образом. Частицы, из которых состоят кометы, обладают неодинаковым составом и свойствами и по-разному отзываются на солнечное излучение. Таким образом, пути этих частиц в пространстве «расходятся», и хвосты космических путешественниц приобретают разные формы.

Скорость частицы,

вылетевшей из ядра кометы складывается

из скорости, приобретённой в результате

действия Солнца — она направлена от

Солнца к частице, и скорости движения

кометы, вектор которой касателен к её

орбите, поэтому частицы, вылетевшие к

определённому моменту, в общем случае

расположатся не на прямой линии, а на

кривой, называемой синдинамой. Синдинама

и будет представлять собой положение

хвоста кометы в этот момент времени.

При отдельных резких выбросах частицы

образуют отрезки или линии на синдинаме

под углом к ней, называемые синхронами.

Насколько хвост кометы будет отличаться

от направления от Солнца к комете,

зависит от массы частиц и действия

Солнца