- •31.Школа научного управления: ф.Тейлор, ф.Гилбрет и др.

- •32.Административная школа в управлении: а.Файоль, м.Вебер, р.Мертон.

- •33.Школа человеческих отношений: р.Оуэн, э. Мэйо, д. Роттер, а. Маслоу, м. Фоллет.

- •34. Школа науки управления, количественный подход

- •35.Сущность, виды и этапы управленческого контроля.

- •2.Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами.

- •3. Действия.

- •36.Руководство и лидерство: сравнительные характеристики.

- •37. Власть и влияние. Классификация форм власти (д.Френч и б. Рейвен).Формы влияния: принуждение, убеждение, через участие, наказание и др.

- •38. Лидерство: личностный подход, харизматическое лидерство

- •39. Лидерство: поведенческий подход (к.Левин, д.МакГрерор)

- •41. Трансакционное и трансформационное лидерство.

- •42. Стили руководства: понятие, виды, эффективность.

- •43.Сущность информационного обеспечения в менеджменте.

- •45. Организация информационного обеспечения управления организацией. Законы: эффективного восприятия, запоминания, осмысления, информации; устойчивости и доходчивости информации.

- •46.Роль и место информационных технологий в стратегическом и оперативном управлении персоналом.

- •47. Конфликт: понятие, виды, этапы развития, методы управления, профилактика и порядок разрешения.

- •48. Организационные структуры управления организацией: основные типы и их характеристика.

- •1. Линейно-функциональная структура управления.

- •2. Линейно-штабная структура управления

- •5. Матричная структура управления.

- •49. Управление этическими нормами в деятельности организации.

- •50.Функциональное разделение труда в управлении.

- •51. Инновационный менеджмент: понятие, роль и место в управлении организацией.

- •52. Стратегический менеджмент: понятие, роль и место в управлении организацией.

- •53. Кадровый контролинг и кадровое планирование.

- •6. Планирование расходов на персонал.

- •7. Регулярный контроль и развитие отдельных видов планирования.

- •54. Служба управления персоналом, ее задачи и место в управлении организацией.

- •55. Формирование кадровой политики в организации: разработка программы и планов, мониторинг факторов внутренней и внешней среды.

- •Основные принципы формирования кадровой политики предприятия

- •Базовые направления кадровой политики предприятия

- •Внешние и внутренние факторы, воздействующие на систему управления персоналом

- •56.Деловая оценка и отбор персонала организации. Факторы, влияющие на профессиональную эффективность работников

- •1. Факторы, действующие со стороны работника:

- •2. Факторы, действующие со стороны организации:

- •57.Организация обучения персонала. Виды обучения кадров

- •Характеристика видов обучения

- •Методы обучения персонала

- •58. Управление деловой карьерой. Виды карьеры. Планирование и моделирование карьеры.

- •Системная карьера

- •Основные методы моделирования карьеры

- •59. Содержание планирования как функции управления.

- •60. Классификация организаций. Внешняя и внутренняя среда организации.

- •61. Управленческая деятельность как процесс и как явление. Функции управления.

- •62. Делегирование полномочий: понятие, необходимость и разновидности. Обязанности, подлежащие и не подлежащие делегированию.

- •Основные правила делегирования

- •Принципы делегирования полномочий

- •63. Роль и задачи управления человеческими ресурсами в управлении организацией

- •64. Подбор и расстановка персонала.

- •65. Источники и проблемы найма персонала. Технология найма.

- •66. Нормативно-методическое и правовое обеспечение управления персоналом.

- •67. Организация маркетинга персонала.

- •68. Техника личной работы руководителя. Организация личной работы руководителей и специалистов

- •69. Управление высвобождением персонала: правовой, организационный, социально- психологический аспекты.

- •70. Управление кадровым резервом: порядок формирования, организация и контроль работы с резервом

- •71. Управление безопасностью работы персонала в организации: правовой, организационный, социальный и психологические аспекты.

71. Управление безопасностью работы персонала в организации: правовой, организационный, социальный и психологические аспекты.

Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на безопасные условия труда. Безопасностью труда называют состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. Под вредным производственным фактором понимается - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию, а под опасным - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. В частности, работодатель обязан обеспечить:

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

- бесплатную выдачу на работах с вредными условиями труда молока или других равноценных пищевых продуктов, а на работах с особо вредными условиями труда лечебно-профилактического питания;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных медицинских осмотров (обследований);

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа.

Особенностью правого института охраны труда является централизованное установление правил, процедур, критериев и нормативов, направленных на сохранение жизни и здоровья работников. В Российской Федерации действует система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, которая состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительных (СНиП) и санитарных (СанПиН) норм и правил, правил устройства и безопасной эксплуатации, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда. Нормы трудового законодательства устанавливают необходимый минимум правовых мер по охране труда, а в локальных актах, коллективных соглашениях и договорах этот минимум конкретизируется. За нарушение правил охраны труда законодательством предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. При отсутствии у работодателя штатного специалиста по охране труда возможно привлечение соответствующего специалиста по гражданско-правовому договору.

В организациях по инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателей, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа. Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда (ст. 218 ТК РФ).

Для осуществления мероприятий по охране труда необходимы денежные средства, которые выделяются в установленном законом порядке и могут расходоваться в соответствии с планами мероприятий по охране труда строго по назначению. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях независимо от организационно-правовых форм (за исключением федеральных казенных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0, 1% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), а в организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью, — в размере не менее 0, 7% суммы эксплуатационных расходов.

72. Оценка эффективности управления персоналом.

Эффект от управления персоналом

Кроме затрат на рабочую силу при оценке экономической эффективности используется показатель эффекта от этой деятельности. Развитие трудового потенциала коллектива предприятия в целом и отдельного работника как следствие принятых управленческих решений служит для получения дополнительного результата от производственной деятельности.

Этот результат и является источником эффекта, который может принимать различную форму и оцениваться различными показателями. Эффект от управления может найти свое выражение в следующем виде:

—- увеличение выпуска продукции вследствие роста производительности труда и повышения ее качества;

— удовлетворенность трудом (мотивационный эффект), если работа с персоналом строилась на учете социальных моментов в трудовых отношениях; эффект может проявиться также в повышении производительности труда, уменьшении ущерба от текучести кадров в связи со стабилизацией коллектива;

— относительная экономия средств за счет сокращения сроков обучения благодаря подбору профессионально подготовленных работников (эффект выражается экономией средств, необходимых для достижения определенного состояния трудового потенциала).

Может иметь место и промежуточный результат — повышение квалификации работников (разряд, категория, класс и т.д.)- Конечным же результатом является увеличение объема произведенной продукции или выручки от реализации продукции лучшего качества.

Общий конечный результат можно рассчитать как обобщенную величину всех результатов (прирост объема производства, выручки от реализации и т.п.) и как сумму частных эффектов от реализации конкретных мероприятий, проводимых кадровой службой (мотивационные мероприятия). Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки.

В случае использования в качестве общего показателя деятельности коллектива предприятия таких факторов, как прирост объема производства, изменение уровня производительности труда и т.п., то на их величину оказывает влияние не только личный фактор производства, мобилизованный через мотивацию персонала, но технико-технологические и организационные факторы. На результат текущего года затраты прошлых лет могли оказать большее влияние, чем затраты текущего периода. Поэтому однозначно оценить влияние управления персоналом на экономический эффект работы предприятия довольно сложно.

Основные подходы к оценке управления персоналом

При соизмерении затрат и результатов в оценке экономической эффективности от мотивации персонала необходимо конкретизировать и определить, что именно предстоит оценить.

Во-первых, достижение определенного конечного результата деятельности с помощью специально подобранного, обученного и мотивированного коллектива предприятия, сформированного в результате реализации выбранной кадровой политики.

Во-вторых, достижение целей, поставленных перед управлением мотивацией с минимальными затратами средств.

В-третьих, выбор наиболее эффективных методов управления, обеспечивающих результативность самого процесса управления.

Каждый из этих подходов заслуживает отдельного рассмотрения.

1. Достижение конечного результата.

Общий экономический эффект можно рассматривать как результат всей хозяйственной деятельности предприятия. Экономическим эффектом является объем произведенной продукции в натуральном или стоимостном выражении. Кроме этого, принимается во внимание еще и объем реализованной продукции, прибыль. Продукция должна быть выражена в действующих ценах, так как это позволяет соизмерять результаты с затратами.

Повышение эффективности может быть достигнуто либо путем сокращения затрат для получения того же по объему производственного результата, либо за счет более медленных темпов увеличения затрат по сравнению с темпами возрастания результата, когда увеличение последнего достигается за счет лучшего использования имеющихся ресурсов.

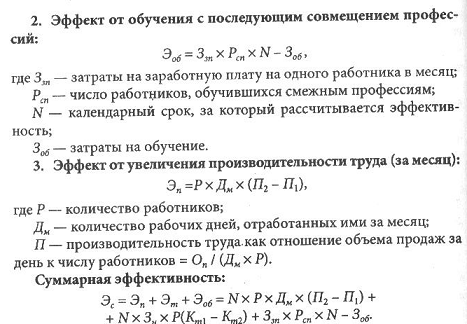

В качестве одного из подходов к оценке эффективности мотивации персонала С.А. Шапиро предлагает свою формулу оценки, учитывающую эффекты, возникающие при увеличении производительности труда, снижении текучести кадров и при обучении персонала с последующим совмещением нескольких профессий. Вначале определяются отдельные показатели эффективности.

1. Эффект от уменьшения текучести кадров (ежемесячный):

Эт = ЗнхР(Кт1-Кт2),

где 3„ — затраты на новичка, равны Зот I Рот;

Зт — затраты на отбор персонала;

Рот — количество отобранных кандидатов;

Р — среднесписочная численность работников;

Кт — коэффициент текучести относительно числа уволенных работников к среднесписочной численности — Ру„ I Р.

Таким образом, очевидно, что суммарная оценка эффективности, учитывающая количественные и качественные результаты деятельности фирмы, показывает значительное снижение издержек.

2. Достижение целей управления мотивацией при минимуме затрат.

Эффективность характеризует не только результативность деятельности, но и ее экономичность, т.е. достижение определенного результата с минимальными затратами. При оценке системы управления персоналом могут быть использованы показатели не только производительности труда, но и экономичности самой системы.

Система управления персоналом призвана воздействовать на трудовой потенциал с целью изменения его параметров в нужном для предприятия направления. Существуют различные пути решения этой проблемы, но правильно сделанный выбор обеспечивает наименьшие затраты, т.е. экономит средства. Эффект управления можно оценить степенью близости фактического состояния трудового потенциала запланированному. Конечную цель управления персоналом одним показателем выразить невозможно, поэтому применяется их система, отражающая различные стороны трудового потенциала (численность персонала, профессиональная квалификация, образование, мотивация, труда, состояние здоровья).

В настоящее время во многих российских компаниях, особенно тех, которые занимаются консалтинговой и маркетинговой деятельностью, применяются западные методики оценки эффективности управления персоналом. Среди них выделяются:

1. Экспертная оценка, заключающаяся в опросе руководителей подразделений с помощью анкетирования, на предмет того, что они думают о менеджерах по персоналу и методах их работы. Анкета может включать в себя как общие, так и частные вопросы и проводится своими силами, без привлечения консультантов. Такой метод эффективен с точки зрения минимизации затрат на проведение оценки, но его основным недостатком является наличие субъективности в оценках, связанной с межличностными отношениями в коллективе.

2. Метод бенчмаркинга, заключающийся в том, что показатели деятельности служб управления персоналом (коэффициент текучести кадров, показатель абсентеизма, затраты на обучение новых работников) сравниваются с аналогичными данными других компаний, работающих на рынке и занимающихся примерно теми же видами деятельности.

3. Метод подсчета отдачи инвестиций (return of investment).

В данном случае производится расчет показателя ROI = (доход -- затраты) /затраты х 100%).

4. Методика Д. Филлипса, включающая в себя пять формул:

а) оценка инвестиций в HR-подразделение = расходы службы персонала / операционные расходы;

б) оценка инвестиций в HR-подразделение = расходы службы персонала / количество работников;

в) показатель отсутствия на рабочем месте (абсентеизма) = = число прогулов + количество сотрудников, уволившихся неожиданно;

г) показатель удовлетворенности (качественный показатель) — число, работников, удовлетворенных своей работой, выраженной в % (здесь в качестве критерия удовлетворенности можно использовать факторы мотивационно-гигиенической теории Ф. Герцберга, описанные выше);

д) критерий, определяющий единство и согласие в организации, определяемый методами социометрии.

5. Методика Д. Ульриха, включающая пять способов:

• показатель производительности на единицу сырья, одного работника или единицу зарплаты;

• показатели скорости бизнес-процессов;

• расходы и иные результаты при проведении специальных программ и инициатив, являющиеся, по сути, аналогом ROI, описанного выше;

• навыки работников, лояльность, моральный климат в коллективе.

• скорость бизнес-процессов до нововведений и после.

В современных российских условиях, вышеперечисленные методики трудно применить в качестве универсального средства оценки эффективности управления персоналом на предприятиях различных форм собственности и организационно-правовых форм

Каждый из рассмотренных подходов к оценке экономической эффективности имеет свои положительные моменты и трудности в реализации. Наиболее приемлемой в практическом отношении все же представляется оценка отдельных направлений мотивационной политики, позволяющая выделить затраты на их проведение и с достаточной точностью определить показатели эффективности проводимой кадровой политики. Однако предприятия различных форм собственности (государственные, коммерческие и т.д.) имеют различную степень свободы в выборе методов осуществления социально-психологической и мотивационной политики и возможности реализации альтернативных вариантов.

Поэтому общими критериями эффективности могут быть следующие:

— срок окупаемости затрат на персонал;

— размер прироста доходов;

— минимизация текущих затрат;

— максимизация прибыли;

— минимизация издержек выпускаемой продукции за счет затрат на персонал.

Ориентация предприятия на использование того или иного критерия предопределяет и подход к выбору показателей, используемых для анализа и обоснования эффективности проводимой мотивационной политики, ее форм и методов.