- •Понятие глобализации как высшей стадии интернационализации. Международное разделение труда, формы международного разделения труда

- •Причины углубления международного разделения труда (мрт), основные тенденции в развитии мрт.

- •1. Научно технический прогресс;

- •Основные показатели, характеризующие участие страны в мэо

- •Понятие международных экономических отношений (мэо), основные формы мэо.

- •21. Основные этапы в развитии мировой торговли. Тенденции развития мировой торговли. Факторы, оказывающие влияние на динамику и структуру мировой торговли товарами.

- •22.Характерные особенности встречных закупок. Понятие операций с давальческим сырьем, их особенности. Компенсационные сделки, отличия компенсационной сделки от бартерной операции.

- •23.Понятие встречной торговли товарами, ее характеристики и сущность. Стадии встречной торговли товарами. Бартерные операции в международной торговле, особенности бартерного контракта.

- •24.Мировой рынок страховых услуг и тенденции его развития. Виды страховых компаний и особенность их деятельности на современном этапе.

- •25.Аукционная торговля товарами. Сущность и виды международных товарных аукционов. Основные предметы торга на международных аукционах. Основные мировые центры аукционной торговли.

- •26.Международный туризм. Факторы устойчивого развития туризма. Виды международного туризма. Деятельность Всемирной туристской организации.

- •27.Влияние научно-технического прогресса на международную торговлю и другие формы мэо. Значение глобализации для развития национальных инновационных систем.

- •28.Международная торговля сырьевыми товарами: географическая и товарная структура (ответ в билете 19).

- •29.Международная торговля топливно-энергетическими товарами: географическая и товарная структура

- •30.Особенности формирования цен на рынках сельскохозяйственного сырья

- •Международные товарные биржи. Значение товарных бирж для развития мировой торговли. Мировые центры биржевой торговли.

- •Формирование цен на биржевые товары. Значение биржевого ценообразования для мировой торговли.

- •Организация расчетов в биржевых сделках. Документы, применяемые в международной биржевой торговле.

- •Организация мировой биржевой торговли. Организационная структура биржи. Техника проведения биржевых операций.

- •Использование фьючерсных сделок на мировых биржах. Значение спекулятивных операций для повышения ликвидности рынка.

- •Страхование ценовых рисков с помощью биржевых контрактов на международных товарных биржах.

- •Биржевые сделки с реальным товаром. Связь фьючерсного рынка и рынка реальных товаров. Поставка реального товара

- •Государственное регулирование международной биржевой торговли.

- •Воздействие транспортного фактора на международную торговлю

- •Влияние цен перевозки на конечные цены товаров в международной торговле

- •61. Виды международных транспортных услуг. Классификация перевозок по виду используемого транспорта, виду грузов и др. Транспортные системы различных стран мира

- •62. Организация международных перевозок. Договоры перевозки грузов, их особенности. Документы, используемые при организации международных морских перевозок.

- •1. Организация международных перевозок.

- •2. Договоры перевозки грузов, их особенности.

- •3. Документы, используемые при организации международных морских перевозок.

- •63. Гос. Регулирование международных морских перевозок. Межгосударственные договоры и соглашения о международных перевозках.

- •64. Транспортное страхование во внешнеэкономической деятельности. Цели, задачи и условия транспортного страхования грузов при исполнении внешнеторговых контрактов.

- •65. Функции коносамента. Особенности чартера.

- •66. Базисные условия поставок в международных договорах купли-продажи.

- •67. Объекты интеллектуальной собственности. Система международных соглашений для охраны объектов ис.

- •68. Фомы и механизмы международной передачи технологии. Оценка объемов передачи технологии.

Понятие международных экономических отношений (мэо), основные формы мэо.

Международные экономические отношения — система хозяйственных связей между национальными экономиками отдельных стран, соответствующими субъектами хозяйствования.

Практическое выражение МЭО находят в обмене между странами, представляющими их предприятиями, фирмами и организациями продукцией (товарами и услугами), в международной торговле, научно-технических, производственных, инвестиционных, валютно-финансовых и кредитных, информационных интернациональных связях, перемещении между ними трудовых ресурсов.

Лидирующей формой международных экономических отношений являются валютно-финансовые отношения.

Выделяют следующие формы МЭО:

международная специализация производства и научно-технических работ;

обмен научно-техническими результатами;

международная кооперация производства;

международная торговля (импорт, экспорт)

информационные, валютно-финансовые и кредитные связи между странами;

движение капитала и рабочей силы;

деятельность международных экономических организаций, хозяйственное сотрудничество в решении глобальных проблем.

Понятия национальной и международной экономической безопасности, их основные показатели.

Вопрос №5!

Важнейшие показатели экономической безопасности можно объединить в следующие группы: показатели уровня и качества жизни населения; показатели экономического роста; показатели, характеризующие природно-ресурсный, производственный, научно-технический потенциал страны; показатели, характеризующие уровень теневой экономики и встроенность государства в мировую экономику.

Показатели уровня и качества жизни населения можно оценить следующими параметрами:

– производство валового внутреннего продукта на душу населения;

– личный располагаемый доход;

– совокупный индекс развития человеческого потенциала и другие.

Для оценки экономического роста используются такие критерии, как:

– динамика и структура национального производства и дохода;

– показатели объемов и темпов промышленного производства;

– индекс роста промышленного производства, в том числе по отраслям, и его удельный вес в ВВП.

Уровень природно-ресурсного, производственного и научно-технического потенциала страны характеризуют показатели ресурсосбережения и состояния воспроизводства факторов производства.

Теневая экономика описывается показателями услуг и доходов от незарегистрированной и запрещенной деятельности, их долей в ВВП и национальном доходе.

Вовлеченность страны в мировую экономику отражают показатели экспорта и импорта, их динамики и структуры, доля в экспорте готовых изделий и высокотехнологичных товаров.

Теория международного разделение труда меркантилистов.

15-18вв. – приоритет у сферы обращения(практически не было эк. Роста, очень очень медленный был. И все поколения жили одинаково, без улучшений, значит чтобы были изменения надо перераспределить богатства(своровать у соседа даже) и нужна внешняя торговля.)

Положения:

- богатство страны определяется количеством золота

- задача гос-ва- перераспределить богатство в пользу своей страны. Обеспечить максимальный приток золота из вне. Уменьшить импорт, увеличить экспорт!

- нельзя расширять экспорт засчет сырья. Т.к. если его обработать то продукция будет намного дороже.- создается высокая добавленная стоимость.

- запретить колониям торговать с кем-то, можно только с метрополией.

- запретить внутриотраслевую конкуренцию, сократить внешнюю, поощрять

- протекционизм

- повышение конкурентоспособности своей продукции- сократить расходы на рабочую силу, нужна она дешевая = дешевое питание- доступная еда, населению хорошо = хороший прирост и много раб рук. И свое сырье = маленькие расходы на продукцию = она недорогая и качественная

ПОЗДНИЙ МЕРКАНТЕЛИЗМ- все то же, но золото можно вывезти- если вложить его во что-то, чтобы оно принесло больший доход.

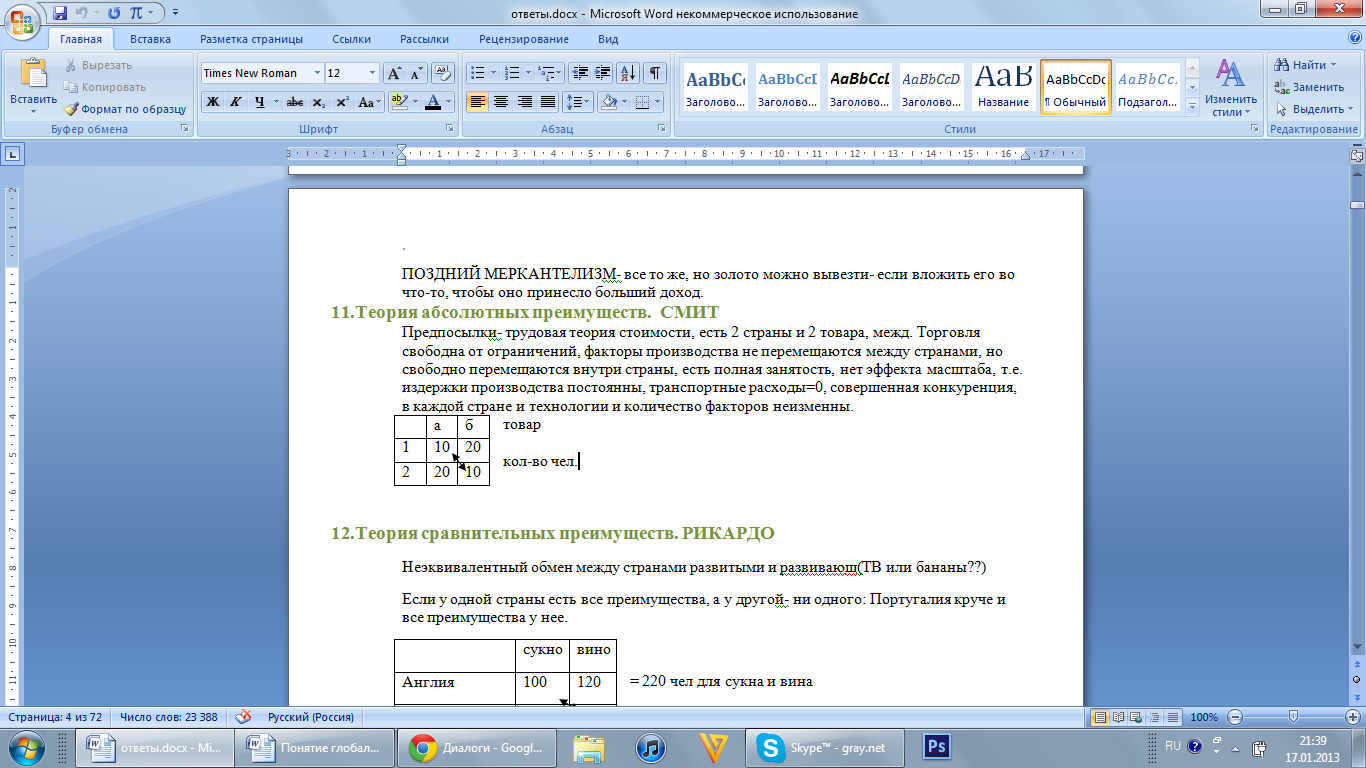

Теория международного разделения труда на основе абсолютных преимуществ (А. Смит)

10. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо.

Д. Рикардо, Теория сравнительных преимуществ

Начнем рассмотрение теории сравнительных преимуществ с того, что вспомним, что во времена СССР многие вопросы торговли развитых и развивающихся стран объяснялись с тех позиции, что торговля развивающихся стран с развитыми обязательно носит неравноправный, неэквивалентный, разорительный характер для развивающихся стран, приносит этим странам одни убытки А развитым странам эта торговля позволяет необоснованно обогащаться за счет развивающихся стран. По сути, все эти рассуждения основывались на идее, что у развивающихся стран нет абсолютных преимуществ, а потому международная торговля на рыночной основе всегда для них невыгодна. Верно ли это?

Теория сравнительных преимуществ дает ответ в том числе и на такие рассуждения.

Д. Риккардо, доказал что участие в мировой торговле, может быть для страны выгодной даже в том случае, когда у неё нет никаких абсолютных преимуществ. Во внешней торговле есть такие закономерности, которые определяют её специфику по сравнению с внутренней экономикой, т.е. в мировой торговле действуют особые закономерности, которые отличаются от тех закономерностей которые существуют во внутренней экономике.

Рассмотрим пример, который приводил сам Риккардо. В нем немного математики, он достаточно прост.

Пример: Есть две страны – Англия и Португалия, которые производят два товара – сукно и вино. Некое количество вина можно обменять в пропорции 1:1 на некоторое количество вина.

В таблице приведено то количество труда, которое надо затратить(количество человек, труд которых надо затратить) на производство этого количества вина и сукна соответственно.

Надо обратить внимание на то, что в свое время Риккардо рассматривал Португалию как более развитую страну по сравнению с Англией.

Англия не имеет абсолютного преимущества ни по одном товару, но больше труда у нее тратится на вино, поэтому выгоднее производить, специализироваться на сукне.

Португалии же имеет смысл специализироваться на вине, поскольку затраты на него более низкие, оно требует для своего производства меньшего количества труда.

Если каждая страна начнет специализироваться на менее трудоемком товаре и будет часть произведенного товара обменивать на другой товар, то каждая страна выиграет от торговли.

Англия произведет две единицы сукна, затратив на их производство труд 200 человек, обменяет одну единицу сукна на единицу вина, будет иметь возможность потребить и единицу сукна, и единицу вина, и при этом сэкономит труд 20 человек. Эти 20 человек тоже могут производить сукно, часть его экспортировать, и тем самым увеличить потребление и сукна, и вина, не увеличив при этом затраты ресурсов, не применив новых технологий и т.д.

Таким образом, выигрыш Англии составляет труд 20 человек.

Португалия произведет две единицы вина, затратив на их производство труд 160 человек, обменяет одну единицу вина на единицу сукна, будет иметь возможность потребить и единицу вина, и единицу сукна, и при этом сэкономит труд 10 человек. Эти 10 человек тоже могут производить вино, часть его экспортировать, и тем самым увеличить потребление и вина, и сукна, не увеличив при этом затраты ресурсов, не применив новых технологий и т.д.

Таким образом, выигрыш Португалии составляет труд 10 человек.

Таким образом, затрачивая неизменное количество ресурсов (труда), страны могут обеспечить себя обоими товарами, увеличив при этом их потребление.

В отличие от теории абсолютных преимуществ Д. Рикардо утверждает, что внешняя торговля регулируется особыми законами. При этом надо отметить, что теория Смита по сути является частным случаем теории Рикардо.

По мысли Рикардо, страна должна производить и экспортировать те товары, которые обходятся ей относительно дешевле, импортировать те товары, которые сравнительно дешевле производить за границей, чем внутри страны.

«При системе полной свободны торговли каждая страна, естественно, затрачивает свой капитал и труд, на такие отрасли, которые доставляют ей наибольшие выгоды. Это преследование индивидуальной выгоды самым удивительным образом связано с общим благом всех. Стимулируя трудолюбие, вознаграждая изобретательность, используя наиболее действенным образом все те силы, которые дает нам природа, этот принцип приводит к самому эффективному и наиболее целесообразному разделению труда между разными нациями.»

Таким образом, главной идеей теории сравнительных преимуществ является идея о том, что если страны специализируются на производстве тех товаров, которые они могут производить с наиболее низкими издержками, по сравнению с другими странами, то торговля будет взаимовыгодной для обеих стран, независимо от того является ли производство в одной из них более эффективным, чем в другой.

Страна должна специализироваться на экспорте товаров, в производстве которых она имеет наибольшее абсолютное преимущество (если она имеет абсолютное преимущество по обоим товарам) или наименьшее абсолютное «непреимущество» (если она не имеет абсолютного преимущества ни по одному из товаров).

Теория сравнительных преимуществ настолько проста, понятна, логична и даже красива, что она господствовала на протяжении многих десятилетий и даже столетий.

Важнейшим достижением теории сравнительных преимуществ, является то, что она ясно доказала существование выигрыша от торговли для всех участвующих в ней стран, развенчав господствовавший тезис о том, что одна сторона может получить выигрыш в торговле только за счет нанесения ущерба другой стороне. Однако, и в настоящее время некоторыми политиками активно отстаиваются представления, в основе которых лежит непонимание принципов сравнительных преимуществ.

Одно из них состоит в том, что каждая страна должна защищать свои слабые отрасли от иностранной конкуренции, что свободная торговля может быть выигрышна для страны только в том случае, если она в состоянии выдержать конкуренцию со стороны иностранных товаров. А до тех пор пока своя национальная промышленность развита недостаточно, необходимо всеми доступными способами защищать ее от иностранной конкуренции. В России такой подход проявляется в нагромождении всевозможных ограничений на импорт, который возникает прежде всего в результате давления отраслевых лобби, которые находят более легкий способ защиты своих интересов не путем повышения качества продукции и снижением ее цены, а путем усиления протекционизма.

В этом положении проявляется полное непонимание разницы между абсолютными и сравнительными преимуществами. Лоббисты хотят доказать, что открывать отрасль для иностранной конкуренции можно только тогда, когда в ней имеется абсолютное преимущество перед иностранными конкурентами. Но как мы видели, наличие абсолютного преимущества не является необходимым условием для существования относительного преимущества.

Другое заблуждение описывалось выше и связано с торговлей между развитыми и развивающимися странами. Доказывая неэквивалентность обмена сторонники такого подхода сравнивают затраты труда на производство товара в развивающейся стране с затратами на производство товара, импортируемого из развитой страны, которые действительно могут быть меньше. На самом же деле, сравнение должно производиться с потенциальными затратами на производство товара, замещающего импорт, если бы развивающейся стране пришлось производить его самой. Если развитая страна в состоянии производить товары с меньшими относительными издержками, значит она обладает относительным преимуществом в производстве этих товаров, и развивающаяся страна ничего не теряет, а только приобретает от импорта относительно более дешевых товаров.

11. Современные интерпретации модели сравнительных преимуществ.

По сравнению с моделью Рикардо в этой модели практически нет новых идей, но более сложный математический аппарат позволяет более наглядно и доказательно проиллюстрировать идеи, заложенные в модели Рикардо.

Участвуют 2 страны – развитая и развивающаяся.

Производятся 2 товара – готовое изделие и сырьевое изделие.

Для развитой страны производственная функция выглядит следующим образом (кривая внутренних производственных возможностей - черный цвет).

Здесь готовые и сырьевые изделия требуют для своего производства одинаковое количество труда. Т.е. для того, чтобы произвести дополнительную единицу какого-то изделия, нужно отказаться от производства одной единицы другого изделия.

Выберем на этой кривой некоторую точку, которая определяет фактическое производство готовых и сырьевых изделий для развитой страны (точка А)..

Для развивающейся страны кривая производственных возможностей выглядит так (черный цвет):

Здесь готовые и сырьевые изделия требуют для своего производства разное количество труда. Для того, чтобы произвести дополнительную единицу готового изделия, развивающейся стране нужно отказаться от производства двух единиц сырьевого изделия. А для того, чтобы произвести дополнительную единицу сырьевого изделия, развивающейся стране нужно отказаться от производства половины единицы готового изделия.

Т.е. для производства дополнительной 1 единицы готовых изделий развитой стране нужно отказаться от производства 1 единицы сырья, а развивающейся – от 2.Выберем на кривой производственных возможностей развивающейся страны некоторую точку, которая определяет фактическое производство готовых и сырьевых изделий для развивающейся страны (точка С).

Сначала рассмотрим ситуацию, когда международной торговли нет. Как мы принимаем, ЭРС производит 90 ед. готовых изделий и 60 ед. сырья (точка А), а РС – 40ед. готовых изделий и 20 ед. сырья (точка С). В этом случае суммарное производство в мировой экономике (которая состоит из двух стран) составляет: готовые изделия – 130 ед., сырье – 80 ед.

Надо определить, какая специализация является рациональной для каждой страны. Для развивающейся страны рациональной специализацией является сырьевая, поскольку как мы уже определились, для того, чтобы произвести дополнительную единицу готового изделия, развивающейся стране нужно отказаться от производства двух единиц сырьевого изделия.

При появлении мировой торговли развивающейся стране выгоднее специализироваться на производстве сырьевых изделий. Она может произвести их 100 единиц, а готовые изделия производить не будет.

При этом для развитой страны нет разницы на каком изделии специализироваться, поскольку там соотношение затрат на производство изделий – 1:1 (это видно из расположения кривой производственных возможностей на графике). Но поскольку развивающаяся страна будет специализироваться на сырьевых изделиях, то при появлении мировой торговли развитая страна будет специализироваться на производстве готовых изделий. Поэтому она будет производить 150 готовых изделий, а сырьевые изделия производить не будет.

Международная торговля будет выгодна для развитой страны, если она будет получать более 1 единицы сырьевого изделия за одно готовое изделие, т.к. сейчас пропорция 1:1, а развивающейся стране внешняя торговля будет выгодна, если она будет получать одно готовое изделие за менее, чем 2 сырьевых изделия, т.к. сейчас пропорции 2:1.

Таким образом, внешняя торговля для обеих стран будет выгодна, если за 1 готовое изделие будет передаваться больше 1 и меньше 2 единиц сырьевого изделия.

Реальные пропорции обмена могут быть любыми на этом промежутке, и это все равно будет выгодно. Произвольно примем, что пропорции обмена установились на уровне 1,5 сырьевого изделия за 1 готовое изделие.

При такой пропорции можно построить новую кривую , которую мы назовем кривой торговых возможностей (синий цвет на рисунке). С учетом определенных нами пропорций обмена, развитая страна теперь могла бы получать 225 единиц сырьевых товаров, производя 150 готовых изделий, а развивающаяся страна – 66.6 готовых изделий при производстве 100 единиц сырьевых товаров.

Допустим, что развитая страна, производя 150 единиц готовых изделий, оставляет для внутреннего потребления 100 из них, а 50 обменивает на сырьевые изделия, производимые в развивающейся стране. В этом случае, при пропорции обмена 1,5 : 1 она получает 75 сырьевых изделий за 50 готовых изделий. Ее суммарное потребление в этом случае составляет 100 готовых изделий и 75 сырьевых изделий (а до возникновения торговли было 90 готовых и 60 сырьевых изделий).

Развивающаяся же страна, производя 100 единиц сырьевых изделий, оставляет для внутреннего потребления 25 из них, а 75 обменивает на готовые изделия, производимые в развитой стране. В этом случае, при пропорции обмена 1,5 : 1 она получает 50 готовых изделий за 75 сырьевых изделий. Ее суммарное потребление в этом случае составляет 50 готовых изделий и 25 сырьевых изделий (а до возникновения торговли было 40 готовых и 20 сырьевых изделий).

В случае такой специализации вся мировая экономика (две страны вместе) будет производить уже 150 единиц готовых изделий и 100 единиц сырьевых изделий, что больше, чем производилось до специализации (130 и 80 единиц соответственно).

Таким образом, в возможностях производства в каждой стране ничего не изменилось, не изменились технологии, не изменился объем имеющихся ресурсов, не изменилось ничего, но страны стали потреблять больше. Таким образом, международная торговля позволила обеим странам выйти за границы внутренних производственных возможностей.

12. Теорема Хекшера-Олина.

Классические модели международной торговли господствовали до 1920–х – 1930-х гг. Поскольку в течение ХIХ века трудовую теорию стоимости стали вытеснять теории факторов производства, то и классическая модель международного разделении труда стала испытывать трудности. Это предопределило появление новой, факторной теории международного разделения труда, теории, объясняющей существование международной торговли с позиций разной наделенности разных стран факторами производства, соотношения факторов производства.

В относительно законченном виде эту теорию впервые описал шведский экономист Э. Хекшер, а затем ее же сформулировал Б. Олин. Поэтому теория соотношения факторов производства носит название по фамилиям обоих экономистов – теория Хекшера – Олина.

Как и классическая теория, модель Хекшера – Олина основана на многочисленных предпосылках (допущениях):

существует несколько (не один) факторов производства, для упрощения будем учитывать в рассуждениях два из них – труд и капитал;

страны по-разному наделены факторами производства;

в одной стране один фактор избыточный, а в другой он – дефицитный;

факторы производства используются полностью;

внутри страны факторы производства мобильны, между странами – немобильны;

участвуют 2 страны и 2 товара;

один из товаров трудоемкий, другой – капиталоемкий;

существует совершенная конкуренция и свобода торговли;

транспортные расходы отсутствуют;

технологии производства одинаковы в обеих странах;

вкусы и предпочтения потребителей одинаковы;

эффект масштаба отсутствует.

Теория соотношения факторов производства основана на многочисленных допущениях в отношении факторов производства, характера рынка, производства и товаров, большая часть которых-те же что и в теориях абсолютных и сравнительных преимуществ. Различия заключаются в том что теория соотношения факторов производства исходит из того что существуют как и прежде только две страны и только два товара (один из которых трудоёмкий а другой – капиталоёмкий) и уже два, а не один фактор производства. Более того, каждая из стран в различной степени наделена факторами производства. Трудовая теория стоимости не отвергается, а дополняется мыслью о том, что в создании стоимости принимают участие помимо труда также и другие факторы производства, технология в двух странах одинакова. Таким образом, наиболее важными допущениями теории соотношения факторов производства являются различная фактороинтенсивность отдельных товаров (один товар – трудоёмкий, второй – капиталоёмкий) и различная факторонасыщенность отдельных стран - в одной стране капитала относительно больше, в другой – относительно меньше, а труда-наоборот.

Фактороинтенсивность – показатель определяющий относительные затраты факторов производства на создание отдельного товара.

Факторонасыщенность – показатель, определяющий относительную обеспеченность страны факторами производства.

Основное предположение модели Хекшера - Олина сводится к тому, что различия в относительных ценах на товары, производимые в разных странах объясняются разной наделенностью стран факторами производства. Если взять два фактора – труд и капитал, то в одной стране капитала относительно больше, а в другой стране – относительно меньше. При этом разные товары требуют для своего производства разное количество труда и капитала: один требует относительно больше труда, другой – капитала.

Если в стане имеется относительно много какого-то фактора, то мы будем считать его изобильным, а если относительно мало – то дефицитным.

Капиталоизобильность страны и трудоизобильность можно определить двумя способами (Т – трудовые ресурсы, К – капитал, Р – стоимость ресурсов, 1, 2 – соответственно страна 1 и страна 2):

Сравнивая абсолютные размеры факторов:

Сравнивая цену факторов:

Чем больше размеры ресурса, тем меньше его стоимость 1-ая страна - трудоизобильная, 2-ая – капиталоизобильная.

Страна 2 считается более обеспеченной капиталом, чем страна 1, если соотношение цены капитала и цены труда в стране 2 ниже чем это же соотношение в стране 1, т.е. капитал относительно дешевле в стране 2 чем в стране 1.

Таким образом в соответствии с излагаемым подходом поскольку страна 2 является капиталонасыщенной а товар 2 –капиталоёмким товаром, страна 2 может произвести относительно дешевле товар 2, чем страна 1. С другой стороны поскольку страна 1 является трудонасыщенной а товар 1 – трудоёмким товаром, страна 1 может произвести относительно дешевле товар 1 чем страна 2.

Формулировка модели:

Страна будет экспортировать те товары, в производстве которых наиболее интенсивно используется тот фактор, который в стране имеется в изобилии, а импортироваться – те товары, при производстве которых интенсивно используется фактор, который находится в стране в дефиците.

Другая формулировка модели: – каждая страна экспортирует те фактороинтенсивные товары для производства которых она обладает относительно избыточными факторами производства и импортирует те товары для производства которых она испытывает относительный недостаток факторов производства.

Основываясь на соотношениях приведённых выше, страна 1 производит и экспортирует товар 1 поскольку он относительно более трудоёмкий а труд является избыточным фактором производства в этой стране. Страна 2 производит и экспортирует товар 2 поскольку он является относительно более капиталоёмким а капитал является избыточным фактором в этой стране.

Развивая торговлю, трудонасыщенная страна 1 начинает специализироваться на производстве трудоёмкого товара 1, а капиталонасыщенная страна 2 – на производстве капиталоёмкого товара 2. Различная относительная стоимость факторов производства является причиной различий в относительных ценах в условиях отсутствия торговли, которые в свою очередь являются предпосылкой для взаимной торговли. После её начала каждая страна экспортирует те фактороинтенсивные товары, для производства которых она обладает относительно избыточными факторами производства и импортирует те товары, для производства которых она испытывает относительный недостаток факторов производства. В результате экспорта трудонасыщенной страной 1 своего трудоёмкого товара 1 и импорта капиталоёмкого товара 2 из капиталонасыщенной страны 2 обе страны обеспечили себе рост потребления обоих товаров.

Модель Хекшера – Олина признает, что международная торговля основывается на сравнительном преимуществе, она также определяет причину сравнительного преимущества в различиях в наделенности стран факторами производства.

Разница в относительных ценах на товары в различных странах, а следовательно и торговля между ними объясняются их различной наделённостью факторами производства.

По некоторым расчетам у Австралии, в расчёте стоимости факторов производства на природные ресурсы приходится около 70%. В США напротив около 60 % стоимости факторов производства занимают человеческие ресурсы. Россия считается хорошо наделённой природными ресурсами.

Проблема выравнивания цен на факторы производства. Теорема П. Самуэльсона.

Пол Самуэльсон, исходя из того, что модель Хекшера – Олина верна, рассмотрел вопрос о том, что будет с ценой труда и с ценой капитала в странах, которые вступили друг с другом в торговлю и начала специализироваться на производстве того товара, который является в них соответственно более дешевым с связи с изобильностью фактора, который интенсивно используется в производстве соответствующего товара. Он сформулировал теорему выравнивания цен на факторы производства, которая представляется настолько важной, что и вся рассматриваемая теория иногда называется моделью Хекшера – Олина – Самуэльсона.

Сформулируем теорему, доказанную Самуэльсоном.

Международная торговля приводит к выравниванию абсолютных и относительных цен на однородные факторы производства в торгующих странах.

Доказывается теорема следующим образом. Поскольку в одной стране цена труда ниже, а следовательно в этой стране относительно ниже цена на трудоемкий товар, то страна начинает специализироваться на производстве этого товара (и экспортирует его), а производство капиталоемкого товара сокращает, т.к. страна начинает получать его по импорту. Но в этом случае возрастает спрос на труд, поскольку его требуется больше для производства возрастающего количества трудоемкого товара. А поскольку возрастает спрос на труд, то растет и цена труда, т.е. зарплата. А поскольку сокращается производство капиталоемкого товара, сокращается и спрос на капитал, а, следовательно, падает цена капитала.(которая до этого была высокой)

Для страны, в которой избыточным фактором является капитал, нужно повторить все те же рассуждения, но только в отношении капитала, а не труда. В этой стране будет расти цена капитала, а цена труда (дефицитного фактора) падать.

Таким образом, после возникновения международной торговли, цена изобильного фактора растет, а цена дефицитного уменьшается.

Все это и приводит к выравниванию цен на факторы в результате установления и развития международной торговли.

Тестирование и развитие модели Хекшера - Олина. Парадокс В. Леонтьева.

Наиболее известное исследование выводов теоремы Хекшера-Олина-Самуэльсона было выполнено в 1953 году американским учёным российского происхождения Василием Леонтьевым. Леонтьев – сторонник модели Хекшера-Олина. С помощью своей модели «затраты-выпуск» он проанализировал затраты труда и капитала в экспорте и импорте США. Предполагалось, что США экспортирует капиталоемкие и импортирует трудоемкие товары. Это утверждение было основано на том, что не только исходя из как бы очевидных вещей, но и по имевшимся расчетам США располагали 33,6% суммарного объёма капитала в мире, что выше, чем их доля в 28,6% во всех факторах создающих национальный доход.

Леонтьев подсчитал, сколько требуется капитала и рабочей силы, чтобы произвести товары для экспорта стоимостью 1 млн. долл., а также товары стоимостью 1 млн. долл., которые прямо конкурируют с импортными товарами.

Для этого, использовав структуру экспорта США в 1947 году он вычислил соотношение затрат капитала и труда, необходимое для производства экспортных товаров на 1 млн. долл. По структуре импорта США, из которой он исключил товары, которые в стране не производились в том же году. Леонтьев вычислил соотношение капитала и труда необходимое для производства американских товаров, которые могли бы прямо заместить импортные.

Оказалось, что теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина не подтверждается на практике: США (капиталонасыщенная страна) экспортирует трудоёмкую продукцию, а ее партнеры (трудонасышенные страны) экспортируют капиталоёмкую продукцию.

Этому положению пытались дать многочисленные объяснения. Приведем некоторые из них:

Необходимо делить рабочую силу на квалифицированную и неквалифицированную, и рассчитывать удельные затраты на производство экспортных товаров каждой из групп отдельно, поскольку американский экспорт требовал высококвалифицированного труда, т.к. значительная часть затрат американского экспорта состоит из расходов на исследования и разработки.

США импортирует большое количество сырья, добыча которого требует больших затрат капитала. Это делает американский импорт капиталоёмким.

Тест Леонтьева не учитывал факта существования американского импортного тарифа, который создавался не в последнюю очередь для того чтобы оградить от иностранной конкуренции трудоёмкие отрасли американской промышленности, препятствуя тем самым импорту трудоёмких товаров.

Вкусы и предпочтения американцев традиционно направлены на капиталоёмкую технологичную продукцию, которую они и покупают в том числе и за рубежом.

Реверс факторов производства: один и тот же товар может быть трудоёмким в трудоизбыточной стране и капиталоёмким в капиталоизбыточной стране.

Год, за который брал данные Леонтьев, был нетипичным.

Объяснения своему парадоксу дал и сам Леонтьев. Напомним, что сам он был сторонником модели Хекшера – Олина.

Объяснение Леонтьева:

За основу объяснения был взят тот факт, что производительность труда в США была примерно в 3 раза выше, чем в других странах. Следовательно, Можно принять как предположение то, что и интенсивность труда в США как бы тоже в 3 раза выше. Отсюда следует, каждый рабочий в США как бы трудится в 3 раза больше, чем в остальном мире. Поэтому можно предположить, что в США как бы работает в 3 раза больше людей, чем на самом деле. А в этом случае, именно труд в США – избыточный фактор производства, и США должны экспортировать именно трудоемкую продукцию.

Поскольку на самом деле рабочие в США не трудятся в три раза более интенсивно, чем во все мире, а при этом по мысли Леонтьева в любой комбинации с данным количеством капитала 1 человеко-год американского труда эквивалентен 3 человеко-годам иностранного труда, то нужно сделать вывод о том, что большая производительность американского труда связана с более высокой квалификацией американских рабочих. Это послужило основой для возникновения модели преимущественной квалификации рабочей силы.

Современные теории международного разделения труда

Современные западные теории МРТ

Видное место среди них занимает модель преимущественной значимости квалифицированного труда. По мнению ее сторонников – американского экономиста Д. Кисинга и других, - эта модель является дальнейшей модификацией и усовершенствованием учения Хекшера-Олина. Эта модель предполагает, что в производстве товара участвует квалифицированный труд, неквалифицированный труд, капитал и земля.

Страны обладающие в избытке квалифицированным трудом, специализируются на производстве товаров, требующих значительных затрат именно этого фактора. Так например, в США наблюдается избыток именно квалифицированной рабочей силы.

Экономисты рассматриваемого направления утверждают, что относительное изобилие профессионального персонала и высококвалифицированной рабочей силы ведёт к экспорту товаров требующих большого количества квалифицированного труда, а изобилие неквалифицированной рабочей силы способствует экспорту товаров для производства которых необходима невысокая квалификация.

Западные исследования в области модернизации международного разделения труда условно можно разделить на две основные группы:

1) различные варианты концепции "взаимозависимости";

2) конкретные рекомендации, планы перестройки существующей модели МРТ. Идея концепции взаимозависимости с середины 70-х годов относятся к числу наиболее распространенных. Они стали основой для теории "нового международного разделения труда". Эти идеи провозглашены официальными доктринами ряда промышленно развитых стран и международных организаций. Один из представителей концепции "взаимозависимости" голландский экономист К. Нувенхузе в обосновании своих идей прежде всего обращается к экологическим факторам, общим для всех стран; К ним он относит: 1) неустойчивость окружающей среды; 2) ограниченность и исчерпаемость природных ресурсов Земли. Поскольку, по его мнению, существует зависимость развитых стран от развивающихся в сырье, а развивающихся стран от промышленно развитых - в технике, технологии и др., то, соответственно, как указывает К. Новенхузе существует взаимная зависимость друг от друга и "взаимное давление". Исходя из такой обстановки, по его мнению, и следует строить международное разделение труда. Эта теория подвергалась справедливой критике как в России, так и за рубежом. Другой западный экономист Р. Купер (Гарвардский университет) также обращается к проблеме взаимозависимости, рассматривая ее в разных аспектах. По его мнению, существуют четыре вида взаимозависимости:

1) структурная, когда страны настолько взаимосвязаны, открыты друг другу, что изменения в экономике одной страны непременно сказываются на другой;

2) взаимозависимость целей в области экономической политики;

3) взаимозависимость внешних факторов экономического развития;

4) политическая взаимозависимость.

При определенных оговорках эта теория достаточно позитивно и четко подмечает тенденции усиления взаимозависимости стран в системе мирового хозяйства. Концепции взаимозависимости носят довольно общий характер. Они являются отправной точкой для другой группы экономических теорий - теорий "модернизации" существующего международного разделения труда.

Основная идея модернизации международного разделения труда заключается в том, что развивающимся странам рекомендуют отказаться от политики протекционизма и широко привлекать иностранный капитал в экономику.

Многие развивающиеся страны так и поступили, провозгласив проведение политики "открытых дверей", "открытости экономики", учреждая многочисленные совместные предприятия, организуя зоны свободного предпринимательства и др. В наибольшей степени в этом отношении преуспели так называемые "новые индустриальные страны" Восточной Азии и Латинской Америки. Вместе с тем, они не отказались полностью и от идей протекционизма, используя их при необходимости.

В ответ на призывы западных экономистов и политиков ослабить протекционизм "юга", т. е. развивающихся стран, "южане" требуют того же, а также разного рода преференций от развитого "севера".

В чем же практическая суть идей "нового" и "модернизированного" международного разделения труда с точки зрения экономистов из промышленно развитых стран?

Основной смысл заключается в установлении новой отраслевой направленности развивающихся стран. Им предлагается ориентироваться на производство трудоемких, материалоемких, стандартизированных изделий и на их экспорт для удовлетворения в первую очередь нужд промышленно развитых стран.

В свою очередь промышленно развитые страны должны сосредоточить свои интересы на тех отраслях экономики, где велика доля высококвалифицированной рабочей силы и особенно интенсивно протекает научно-технический прогресс.

Эта теория последовательно реализуется на практике. Так, в общем объеме прямых инвестиций иностранного капитала в развивающихся странах растет доля капитала, направляемого в отрасли обрабатывающей промышленности. Происходит процесс перемещения части "грязных" производств в развивающиеся страны.

Отраслевая специализация осуществляется по трехступенчатой схеме:

1) "новые индустриальные страны" в основном выпускают товары, требующие затрат сравнительно квалифицированного труда и современных технологий;

2) менее развитые из числа развивающихся государств делают акцент на произцодстве трудоемких изделий, поставке сырья на мировой рынок. Наиболее слаборазвитые страны вообще не попадают в эту схему;

3) промышленно развитые страны концентрируют усилия на капиталоемкой, высокотехнологичной продукции.

Анализ современных концепций международного разделения труда, предлагаемых планов по его модернизации, а также реализация этих концепций на практике показывает, что на данном уровне развития мировых производительных сил сложился новый тип международной специализации и кооперирования между промышленно развитыми и развивающимися странами, усиливается интеграция развивающихся стран в мировое хозяйство.

Что касается расширения участия России в международном разделении труда, то в ближайшие годы оно должно осуществляться по пути эффективного использования главных составляющих богатства России - земли, природных ископаемых, сырья, фондов, готовой продукции. Не следует сбрасывать со счетов и сравнительно высокий научно-технический потенциал стран (в ряде отраслей). Рациональное использование сравнительных преимуществ России должно способствовать ее возрождению.

1) Теории взаимозависимости

Строятся на определении факторов, воздействующих на взаимозависимость стран.

а) К. Нувенхузе.

Выделяются два фактора взаимозависимости (ограниченность и исчерпаемость природных ресурсов; возможность деградации природной среды). Оба фактора присущи всему мировому пространству, поэтому каждая страна, включаясь в МРТ, должна учитывать эти факторы и разрабатывать свою политику на основе принципов устойчивого развития (неистощительное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды);

б) Р. Купер.

Выделяет четыре фактора взаимозависимости:

- структурная зависимость (изменение структуры экономики одной страны вызывает аналогичные или ответные изменения структуры экономики других стран);

- общие экономические цели (экономический рост, повышение благосостояния, сокращение безработицы, стабильные цены). Общность экономических целей предполагает использование похожих экономических инструментов (общие цели и механизм реализации экономической политики, особенно в макроэкономических проблемах);

- взаимодействие с соседними странами в области экономики, особенно в части внешнеэкономических отношений (двух- и многосторонние соглашения и договоренности о взаимном обмене товарами, услугами, инвестициями, капиталом);

- военно-политическая зависимость (участие в военных и политических блоках, участие в международных финансовых и торговых организациях, участие в интегрированных блоках или зонах).

2) Теории модернизации

Формируют модель (схему) МРТ, которая включает три ступени:

- третья (нижняя) ступень. Предназначена для наименее развитых стран, которым предложено специализироваться в производстве простых трудоемких товаров стандартного качества (сырье, продовольствие и продукция низкой степени обработки). Сосредоточены, в основном, развивающиеся страны, но присутствуют также и новые индустриальные страны, страны с переходной экономикой, в небольшом количестве – промышленно развитые страны;

- вторая ступень. Страны на этой ступени специализируется в производстве более сложной, капиталоемкой продукции от стандартного до высокого качества. К ним относятся: новые индустриальные страны, часть стран с переходной экономикой, присутствуют и промышленно развитые страны;

- первая (верхняя) ступень.Страны, специализирующиеся в разработке новых высоких технологий, в том числе, информационных. Страны производят сложную, капитало- и наукоемкую продукцию и определяют перспективы развития всей мировой экономики. К ним относятся: промышленно развитые страны, наиболее развитые из новых индустриальных стран, в незначительном количестве – страны с переходной экономикой.

В эту модель (схему) вообще не попадают наименее развитые (бедные) страны, что предопределяет их экономическое отставание и не дает им участвовать в получении общемировой экономической прибыли. Эта модель во много определяет структуру современного мирового товарного рынка.

Теории международного разделения труда для развивающихся стран.

Чтобы легче понять вопрос влияния международной торговли на распределение доходов, рассмотрим сначала пример развития ситуации с двумя странами, сильно различающимися между собой по наделенности факторами, между которыми сначала не было торговых отношений, а потом они начинают развивать взаимную торговлю.

Итак, есть 2 страны, назовем их развитая и развивающаяся. Сначала они не торгуют между собой.

Развивающаяся страна богата природными ресурсами, она добывает нефть, нефти у нее много, поэтому цена на нефть низкая. Зато в этой стране мало капитала, а потому цена на капиталоемкие товары (например, на автомобили) – высокая.

В развитой стране много капитала, а потому автомобили относительно дешевые, а нефти мало, а потому нефть – дорогая.

Затем между странами устанавливаются торговые отношения. К чему это приводит?

В соответствии с моделью Хекшера-Олина, страны начинают специализироваться на производстве того товара, который производится при интенсивном участии того фактора, который имеется в стране в изобилии. Значит, развивающаяся страна начинает специализироваться на производстве нефти, а развитая – на производстве автомобилей. Развивающаяся страна начинает экспортировать нефть, а развитая – автомобили.

Поскольку появился внешний спрос, то в развивающейся стране цена на нефть растет. При этом нефти производится больше. Поскольку автомобили завозятся извне, производство автомобилей снижается, при этом падает цена на автомобили. При этом производство автомобилей снижается. Это в развивающейся стране. А в развитой все с точностью до наоборот. Растет цена на автомобили, снижается цена на нефть. Растет производство автомобилей, снижается производство нефти.

Таким образом, растет производство экспортируемой продукции и сокращается производство импортируемой. Поэтому требуются дополнительные факторы при производстве экспортируемых товаров, а необходимость в фактора, которые нужны для производства товаров, которые конкурируют с импортируемыми, снижается. Поэтому в развивающейся стране зарплата в автомобилестроении снижается, т.к. уменьшается спрос, а в нефтедобыче, наоборот, зарплата растет. Происходит выравнивание цен на факторы между странами. Поэтому в развивающейся стране выигрывают те, кто работает в нефтедобывающей отрасли, и проигрывают работники автомобилестроения. В развитой стране – наоборот.

Рассмотрим теперь теорему, которая говорит о влиянии международной торговли на распределение доходов.

Теорема Столпера-Самуэльсона.

Теорема Столпера-Самуэльсона: установление торговых отношений и свободная торговля неизбежно ведут к росту вознаграждения фактора, интенсивно используемого в производстве товара цена, на который растёт, и снижению вознаграждения фактора, интенсивно используемого в производстве товара, цена на который падает.

По теореме Столпера-Самуэльсона изменение в соотношении между вознаграждением факторов производства бывает большим, чем обусловившие его изменения в соотношении цен на товары. Это называется эффектом усиления.

Кроме того, как доказал Самуэльсон на своей модели, внешняя торговля, при соблюдении определённых условий, способствует выравниванию цен не только на товары, но и на факторы производства независимо от существующей в стране структуры спроса, а также обеспеченности факторами производства.

Теорема Самуэльсона-Джонса (распределение доходов при специфических факторах производства).

Теорема Самуэльсона-Джонса—в результате возникновения торговли увеличиваются доходы владельцев фактора, специфического для экспортных отраслей, и сокращаются доходы владельцев фактора, специфического для отраслей, конкурирующих с импортом.

Развивая теорию соотношения факторов производства, теория специфических факторов производства Самуэльсона-Джонса показала, что в результате торговли увеличиваются доходы не всех владельцев избыточного фактора производства, а только тех, которые являются владельцами фактора, специфического для экспортных отраслей страны, и сокращаются доходы не всех владельцев относительно недостаточных факторов производства, а только тех из них, которые владеют факторами, специфическими для отраслей, конкурирующих с импортом.

Практический вывод очевиден: скорее всего не все владельцы относительно избыточных факторов производства будут выступать за свободу торговли, а только те, которые владеют фактором специфическим для экспортных отраслей. Аналогичным образом далеко не все владельцы относительно недостаточных факторов производства будут противиться свободе торговли, а только те, которые владеют фактором специфическим для секторов конкурирующих с импортом. При этом международная торговля не оказывает однозначного воздействия на доходы владельцев мобильных факторов, которые могут либо увеличиваться, либо сокращаться.

17. Экономическое развитие по пути импортозамещающей индустриализации. Латиноамериканская модель развития.

Латинская Америка была уже очень давно и сильно втянута в МРТ. При этом изначально предпосылки для экономического развития были значительно лучше, чем у азиатских стран. В начале 20 века эти страны по уровню экономического развития (если не рассматривать структуру экономики) не так уж и сильно отличались от ЭРС, там раньше, чем где ни бы еще в третьем мире, стало развиваться импортозамещающее производство.

Но к 60-м гг. и теоретикам и практикам стран Латинской Америки стало очевидно, что старая модель МРТ устарела и, как следствие, стала очевидна необходимость перехода на модель, ориентированную на экспортную ориентацию.

Но модель экспортной ориентации стран Латинской Америки отличалась от азиатской:

в импорте был высокий удельный вес промышленных товаров, но в экспорте соответствующего роста этих изделий не было;

существовала высокая технологическая зависимость от ЭРС;

высокий удельный вес иностранных фирм в производстве и экспорте;

государство активно вмешивалось в экономику, расширяло свою предпринимательскую деятельность(но зачастую в сырьевых отраслях, например, развивая государственные предприятия в ТЭКе);

государство активно пыталось закрыть внутренний рынок от иностранных конкурентов (например, оно завышало обменный курс национальной валюты);

был большой приток иностранных займов, и как следствие, высокая внешняя задолженность;

существовало серьезное бегство капитала из-за политической нестабильности.

Несмотря на декларирование следованию политике экспортной ориентации, все равно основными экспортными товарами стран Латинской Америки остаются нефть и кофе, т.к. у промышленности по-прежнему сохраняется ориентация на внутренний рынок.

Военный режим показал свою реальную эффективность только в Чили.

Можно сделать вывод, что латиноамериканская модель показала свою неэффективность из-за ориентации на внутренний рынок, закрыв его от иностранных конкуренции.

18. «Азиатская модель» развития стран третьего мира.

Эта модель описывает так называемый «Азиатский путь» экономического развития, который обычно сравнивают с «латиноамериканским». Азиатская модель впервые появилась в Японии (является классической).

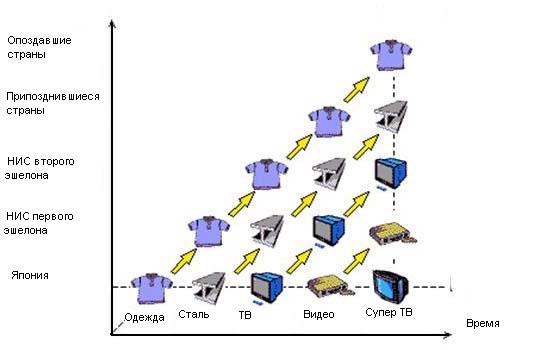

Первым теоретическим обоснованием развития стран ЮВА стала «теория стаи летящих гусей», автором которой является Канаме Акамацу. Согласно этой доктрине, страны постепенно движутся к технологическому развитию, следуя примеру стран, находящихся непосредственно перед ними в процессе развития. Целью этой политики также является индустриализация экономики. Однако она достигается не путем замещения импорта отечественным производством при помощи внешнеторговых ограничений и дискриминации импорта, а путем наращивания экспортного потенциала страны, где импортозамещение играет роль промежуточной стадии на пути к развитию собственного экспорта.

В какой-то мере модель "летящих гусей" можно рассматривать как естественный результат воздействия рыночных сил: экономики с избытком рабочих рук и нехваткой капитала на международном рынке становятся конкурентоспособны в трудоемких секторах. Но по мере того как сбережения и образование создают резерв капитала и квалифицированной рабочей силы, вырастают более капиталоемкие и требующие более высокой квалификации секторы промышленности, а следовательно, повышается уровень конкурентоспособности всей экономики.

Импорт из ПРС |

Импортоза-мещение |

Собственный экспорт |

Общая

схема теории проста:

Общая

схема теории проста:

Если определяющим институтом для доктрины "большого скачка" являлась государственная собственность в промышленности, а для доктрины импортозамещения - частная собственность, опирающаяся на протекционизм, то для модели "летящих гусей" необходима экспортная платформа. Идея экспортной платформы состоит в том, чтобы создать в экономике анклав, открытый для иностранных инвесторов и интегрированный в глобальную экономику, свободный от проблем инфраструктуры, безопасности, господства закона и торговой политики, которые обременяют остальную экономику. В странах Азии было создано несколько вариантов такой экспортной платформы, включая экспортно-промышленные зоны, таможенное хранение, специальные экономические зоны и систему возврата таможенных пошлин. И правительства поддерживали эти институты макроэкономической политикой, стимулируя экспорт трудоемкой продукции, особенно с помощью соответствующих обменных курсов. Однако и данная модель не лишена своих негативных сторон. Глобализация экономической жизни, жесткие правила мирового разделения труда, ограниченность рынков сбыта, стремление получать наибольшую прибыль за счет экспорта высокотехнологичной продукции и перенасыщение этой продукцией рынков сбыта, естественная конкуренция стран-экспортеров - вот неполный перечень причин, ограничивающих абсолютную ценность данной модели. До тех пор пока экономика и финансовая сфера стран "догоняющего развития" оставались относительно закрытыми, а национальная валюта не являлась свободно конвертируемой, перепады на мировом рынке не оказывали существенного влияния на эти страны. Как только произошло открытие экономики, а национальная валюта оказалась "привязанной" к твердым валютам развитых стран, так национальный рынок попал под воздействие конъюнктуры мирового рынка. С учетом же того обстоятельства, что в качестве основы "догоняющего развития" принимается стратегия экспортной ориентации, зависимость от основных мировых рынков - США, Японии и Европейского союза - становится еще более значительной, поскольку замедление темпов экономического развития в этих странах и необходимость противодействия потенциальным конкурентам затрудняют сохранение высокого уровня экспорта для них. Данные ограничители объективны, но это не означает, что они непреодолимы. Концепция «стаи летящих гусей» имеет много сопроводительных графических представлений, некоторые из которых представлены ниже.

*Опоздавшие/припозднившиеся страны – рассматривается гипотетический случай «многоступенчатой» стаи.

Как видно из теории, страны по мере усложнения технологической базы производства передвигаются все ближе к лидеру «стаи». Начиная с простейшего производства (текстиль), страны постепенно импортируют технологически более сложную продукцию из более продвинутых стран, осваивают технологию и уже сами приступают к производству данной вида продукции, параллельно осваивая более современные отрасли. Основная идея в том, что на начальных этапах страны-производители, допустим, текстильной продукции, имея сравнительные преимущества в низкой заработной плате, вследствие экономического развития и увеличения общего уровня жизни, теряют его, что вынуждает переходить от количественных преимуществ к качественным (усложнение технологии, улучшение качества и проч.), которые могут быть осуществлены только при качественных преобразованиях в структуре экономика (увеличение расходов на НИОК, образование и проч.).

Рассмотрим этот случай более подробно с точки зрения страны, товара и международного разделения труда в целом.

На рисунке показан технологический прогресс в стране-лидере. Как видно из рисунка, наибольшую конкурентоспособность в стране на разных промежутках времени имели разные отрасли производства. Аналогичным образом, для стран НИС ситуация была бы идентичной, за отсутствием последней кривой по продукции «Супер ТВ».

На рисунке показана передача производства одежды от страны к стране. Отчетливо видно, как осуществляется «эстафета» производства одежды от страны-лидера к менее продвинутым догоняющим странам.

Этот рисунок показывает пример МРТ в рамках «стаи». Как видно из графика, конкурентоспособность в производстве «Супер ТВ» наибольшая у Японии, хотя она и не может производить одежду (конкурентоспособность равна нулю). По мере экономического развития эти страны сдвигаются вправо, слева присоединяются новые страны, Япония же (в нашем случае – лидер стаи) осваивает новые заделы, совершенствуя технологию и производство в целом.

Для каждого эшелона стаи характерен свой технологический уровень производства. Страна-лидер является своеобразным примером для подражания. Догоняющие страны фактически следуют по ее пятам, перехватывая те ниши и отрасли, которые стали «неинтересны» стране-лидеру.

Модель описанная в 1943г. Акамацу имела 3 фазы определяющие экономическое развитие:

1) импорт технологически новых товаров;

2) импорт замещающее производства;

3) экспорт продукции импортозамещающего производства.

Данная концепция тесно граничит с широко известной концепцией «догоняющего жизненного цикла продукции» К. Кодзимы, разработанной в 1973 году, которая фактически является доработанной версией теории «стаи летящих гусей».

К. Кодзима рассматривает случай, когда для ускорения процесса «преемственности» технологии в рамках «стаи» (и не только) активно используется иностранный капитал. Добавились еще 3 фазы после первых 3-х фаз летящих гусей.

4) экспорт капитала;

5) создание производства в других странах;

6) обратный импорт продукции, которая на этих производствах создана. Закрытие устаревших производств в стране.

Суть: на основе чужих достижений создать что-то свое.

Азиатская модель в условиях глобализации показала очень высокую эффективность. От прежнего отличается:

надо активно взаимодействовать с иностранным капиталом;

надо максимально использовать преимущества МРТ;

Сначала экономика – потом демократия. В Южной Корее диктаторский режим сформировался в 1961г., а закончился только в 1988г. При авторитарном режиме происходит быстрый экономический рост, но это неизбежно приводит к ликвидации военного режима.

Надо создавать новые, высокотехнологичные отрасли.

Пример Южной Кореи:

Начиналось с коренной реформы с/х (конфискованы крупные земельные владения и поделены между крестьянами). Базой для индустриализации послужило текстильное производство. Осваивая импортозамещающее производство, за основу была взята модель экспортного производства (60-е гг.).

В 70-е гг. стала создаваться тяжелая промышленность. В 1973г. – доля с/х стала меньше доли промышленности. 80-е гг. – внедрение наукоемких, высокотехнологичных производств. В это время стали гарантировать частную собственность и политическую стабильность. Государство препятствовало расточительному импорту (нельзя ввозить предметы роскоши). Нужно создавать новые отрасли даже без начального преимущества (нужно создавать преимущества).

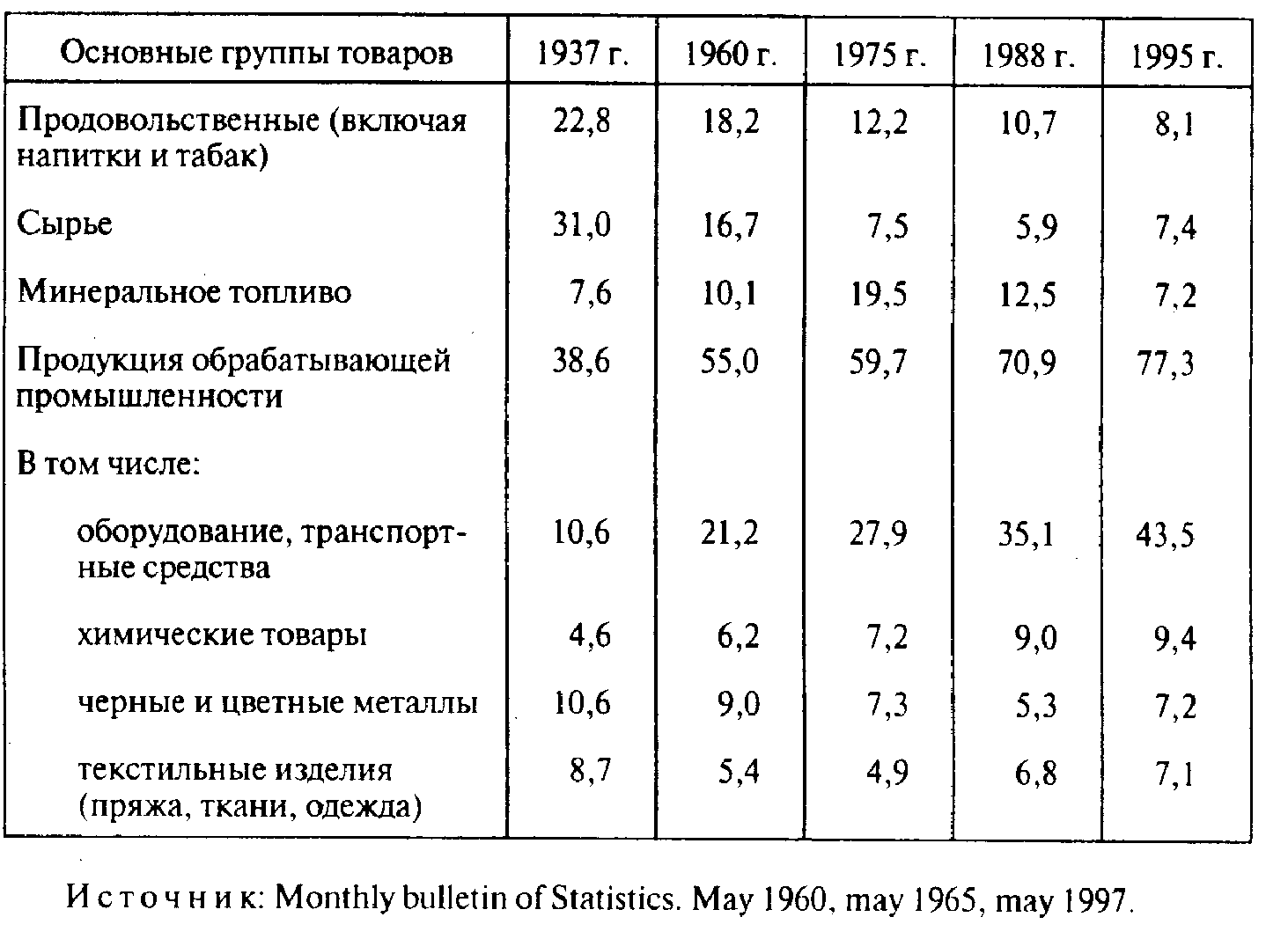

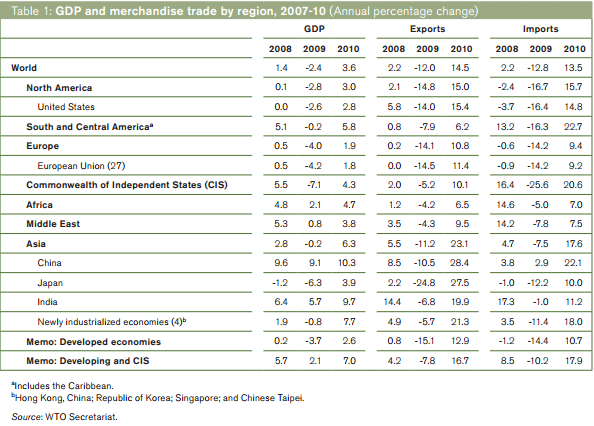

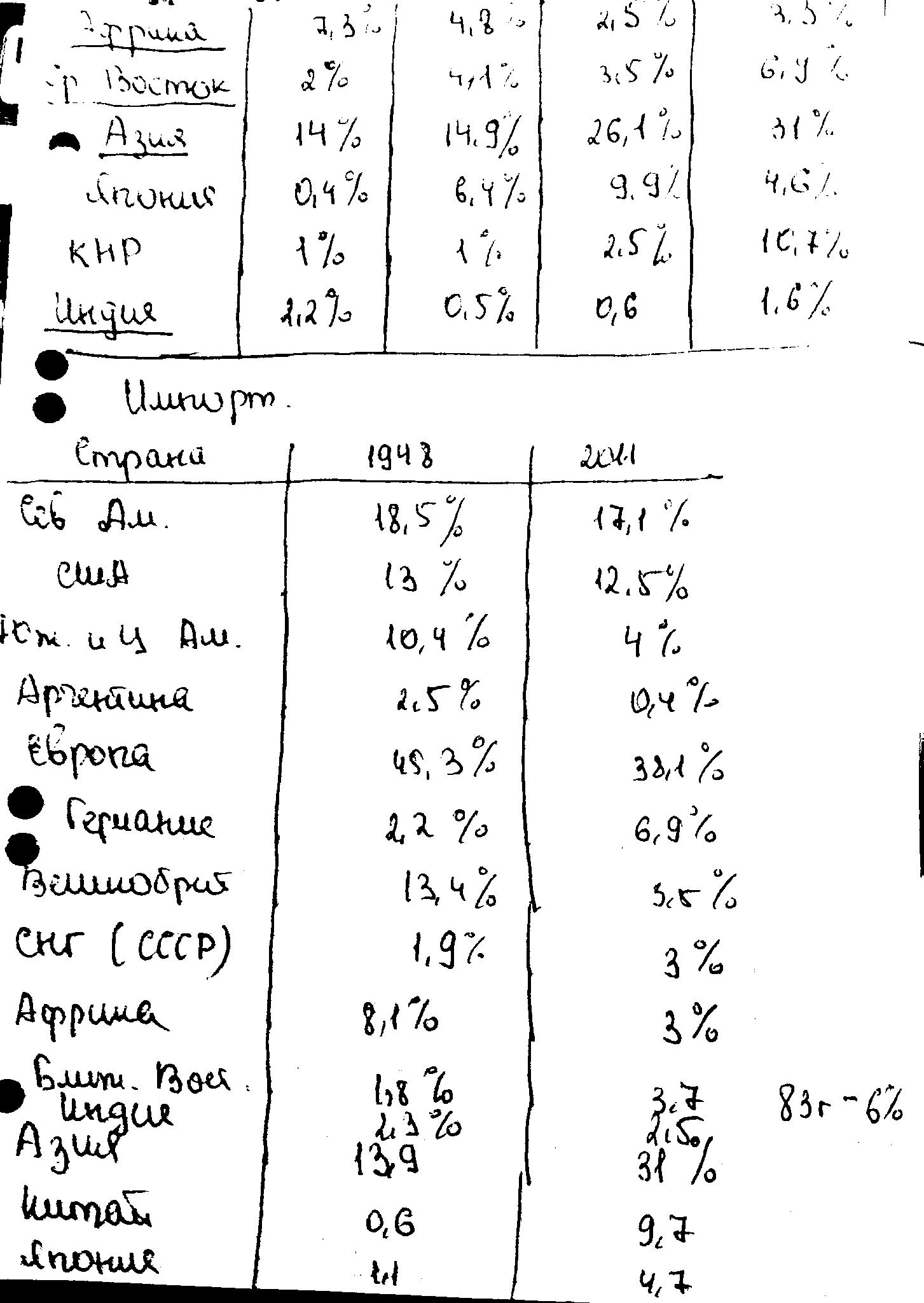

Объемы, структура международной торговли, динамика развития в последние десятилетия, изменения в географической структуре мировой торговли товарами.

Географическая структура

20. Международный энергетический кризис: его причины, ход развития и влияние на развитие мировой экономики. Усилия экономически развитых стран по выходу из энергетического кризиса

потрясение мирового капиталистического хозяйства и один из его структурных кризисов, вызванный увеличивавшимся дефицитом нефти в развитых капиталистических странах в 1971—74. Развивался как часть сырьевого кризиса и нашел выражение в таких явлениях, как нарастание неспособности развитых капиталистических стран удовлетворить свои потребности за счет первичных энергоресурсов, добываемых в национальных границах, коренная ломка колониально-монополистические системы обеспечения их нефтью из развивающихся стран, национализация иностранных нефтяных концессий и беспрецендентное повышение самими развивающимися странами мировых рыночных цен на нефть (почти в 5 раз за этот период, см. Сырьё), резкое ухудшение в связи с этим состояния платежных балансов развитых капиталистических стран, накопление у нефтедобывающих развивающихся стран огромных сумм долларов, вырученных от продажи нефти.

После 2-й мировой войны 1939—45 зависимость развитых капиталистических государств от ввоза нефти из стран «третьего мира», доля которых в разведанных запасах нефти всего капиталистического мира составляла 9/10, быстро росла. Жидкое топливо превратилось в главный источник энергии в связи с рядом технологических преимуществ его перед каменным углем, а также политикой Международного нефтяного картеля, который посредством низких цен на нефть повлиял на вытеснение угля из баланса энергопотребления (см. Картель международный) и не стимулировал ее разведку в развитых капиталистических странах. В 50—60-е гг. появилось серьезное противоречие между балансом запасов и потреблением первичных энергоресурсов в капиталистическом мире. По некоторым оценкам структура потенциальных топливных ресурсов характеризовалась следующими данными: уголь — 93%, нефть., природный газ и другие ресурсы — 7%; структура энергопотребления: уголь — 23%, нефть, природный газ и другие виды топлива — 77%. В развитых капиталистических странах резко увеличился импорт дешевых энергоресурсов, прежде всего нефти из развивающихся государств, и замедлился, а в ряде случаев прекратился рост производства собственных энергоресурсов. За 1950—72 импорт сырой нефти в развитые капиталистические страны вырос в несколько раз, в том числе в страны Западной Европы — в 17 раз.

До начала 70-х гг. в нефтяной промышленности капиталистического мира продолжал господствовать Международный нефтяной картель, в котором доминирующие позиции заняли нефтяные монополии США. В 1972 на долю картеля приходилось около 50% добычи нефти всех капиталистических стран; он контролировал 85—90% экспорта нефти из развивающихся стран. Свои огромные прибыли картель получал за счет разницы между монопольно-низкими закупочными ценами на нефть у развивающихся стран — ее экспортеров, и сравнительно высокими ценами на нефтепродукты в странах-импортерах. Встав на путь самостоятельного развития, нефтедобывающие страны в упорной борьбе начали ограничивать масштабы деятельности иностранного капитала путам повышения налогов на концессионные компании, приобретения доли участия в их капитале, создания государственного сектора в нефтяной промышленности, национализации иностранных концессий. Для защиты своих национальных интересов и проведения согласованной политики эти страны создали в 1960 Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а в 1968 — Организацию арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) (см. Нефтяные монополии). К началу 70-х гг. ОПЕК и ОАПЕК выросли в силу, противостоящую нефтяному картелю. Опираясь на рост национально-освободительного движения, национализацию нефтяных компаний в ряде стран (Алжир, Ливия, Ирак), а также учитывая резкое повышение спроса на энергетическое сырьё на мировом капиталистическом рынке в ходе циклического подъема капиталистической экономики в 1972—73, страны ОПЕК резко увеличили нажим на нефтяные монополии. Во время военных действий на Ближнем Востоке в октябре 1973 арабские страны ввели выборочное эмбарго на экспорт нефти в США и некоторые другие капиталистические государства. В этих условиях страны ОПЕК подняли цену на нефть в 4 раза.

В условиях продолжающейся в капиталистическом мире инфляции и сокращения доходов нефтяных монополий в развивающихся странах Международный нефтяной картель искусственно придерживал поставки нефти импортерам, чтобы заставить правительства западноевропейских государств повысить цены на жидкое топливо. Это вызвало перебои в снабжении нефтью, а в дальнейшем — ее острую нехватку. Картель сумел переложить повышение закупочных цен на потребителя и получил крупные прибыли. Рост цен на нефть в 1973—74 послужил причиной образования значительных дефицитов торговых и платежных балансов развитых капиталистических государств. Усилилась межимпериалистическая борьба за обеспечение стабильных поставок нефти из стран — членов ОПЕК. Вместе с тем западные государства приняли ряд мер, направленных на ослабление их зависимости от импорта нефти путем расширения разработки собственных природных ресурсов топлива (в первую очередь угля, а также нефти в Северном море и на Аляске), экономии нефти и увеличения ее стратегических запасов, расширения исследований по освоению альтернативных источников получения жидкого топлива (из угля, сланцев, битуминозных песчаников) и других видов энергии (солнечной, ядерной, геотермальной и др.), объединения усилий для борьбы с ОПЕК, для ее раскола. Действие этих факторов в сочетании с низкими темпами восстановления капиталистической экономики после кризиса 1974—75 помешало ОПЕК противостоять инфляции и привело к фактическому снижению цен на нефть.

Одним из последствий Э. к. была национализация почти всех концессий Международного нефтяного картеля в странах ОПЕК (в 1972—77). В результате этой меры, повышения цен на нефть и роста налогов на иностранные компании доходы участников ОПЕК за 1972—74 выросли в 10 раз и достигли 100 млрд. долл. (в 1977 — 130 млрд. долл.). Страны Персидского залива стали получать основную часть дифференциальной, а частично и монопольной ренты от добычи и экспорта нефти и превратились в новый финансовый центр капиталистического мира, крупных экспортеров капитала — так называемых нефтедолларов, в основном в Западную Европу и США, источник помощи развивающимся странам. Под влиянием действий стран ОПЕК во многих развивающихся странах были национализированы иностранные концессии и созданы межнациональные ассоциации экспортеров различных видов сырья. При поддержке социалистических государств развивающиеся страны выступили с программой «нового международного экономического порядка», которая содержит в качестве основных требования перестройки существующей структуры и механизма международного капиталистического разделения труда; перехода к широкому международному сотрудничеству в разрешении мировых экономических проблем на началах равенства и справедливости с учетом особых нужд развивающихся, в том числе наименее развитых, государств; признания полного суверенитета каждой страны в использовании ее природных ресурсов и развитии национальной экономики; полной компенсации народам развивающихся стран за расхищение их природных ресурсов империалистическими государствами.

Э. к. свидетельствует о неспособности капитализма преодолеть антагонистические противоречия социально-экономического развития и научно-технической революции, о кризисе международного разделения труда между империалистическими и развивающимися странами, сохранившегося от периода колониализма, об обострении конкуренции между мощными международными монополиями и о нарастании борьбы развивающихся стран за свою политическую и экономическую самостоятельность.