- •1. Предмет науки экономика.

- •2. Хоз. Деят-ть и экономическая сфера жизнедеятельности человека.

- •3. Понятие экономического закона.

- •4. Методы изучения экономической жизни

- •5. Экономическая с/с общества. Типы экономических с/с.

- •6. Модели организации современной рыночной экономики.

- •7. Проблема выбора в экономике.

- •8. Эффективность использования экономических ресурсов.

- •9. Модель кривой производственных возможностей.

- •10. Парето-эффективность как принцип эффективного распределения ресурсов.

- •11. Экономическое и юридическое содержание собственности.

- •12. Современная теория прав собственности и ее содержание.

- •13. Формы и виды собственности еаф.

- •14. Частная собственность как условие возникновения рынка.

- •15. Разгосударствление собственности в России.

- •16. Приватизация: сущность, цели и методы проведения.

- •17. Товарное произ– во как основа фун– ния рыночной экономики.

- •18. Сущность и функции денег. Закон денежного обращения.

- •19. Трудовая теория стоимости и ее содержание.

- •20. Теория предельной полезности и ее содержание.

- •21. Типы денег. Современные денежные средства.

- •22. Условия возникновения и сущность рынка.

- •23. Структура рынка. Типы рынков.

- •24. Спрос и предложение, их характеристика.

- •25. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.

- •26. Экономичность спроса и предложения. Коэффициенты эластичности.

- •27. Общая и предельная полезность. Полезность и цена.

- •28. Потребительский выбор и максимизация полезности.

- •29. Моделирование поведения потребителя. Кривые безразличия и бюджетная линия.

- •30. Основы производства. Производственная функция.

- •31. Краткосрочный и долгосрочный период в деят–ти фирмы.

- •32. Природа и сущность издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки.

- •33. Помтоянные переменные и предельные издержки. Общие издержки.

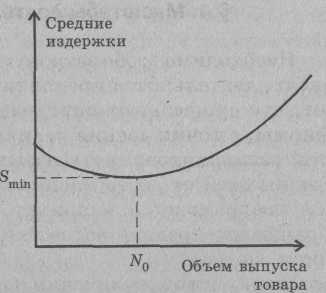

- •34. Среднепостоянные, среднепеременные и средние общие издержки.

- •35. Законы убывающей предельной производительности (доходности).Эффект масштаба.

- •36. Общий, средний и предельный доходы. Экономическая и бухгалтерская прибиль.

- •37. Равновесие фрмы в краткосрочном периоде.

- •38. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде.

- •39. Сущность и виды конкуренции. Основные черты совершенной конкуренции.

- •40. Несовершенная конкуренция (монополия, монополистическая конкуренция, олигополия).

- •41. Антимонопольное регулирование и его сущность.

- •42. Труд как фактор производства. Цена труда.

- •43. Рынок капитала и процент. Дисконтирование.

- •44. Рынок земли. Диф–ная и абсолютная рента. Цена земли.

- •45. Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя.

- •46. Неравенство доходов и его причина. Кривая Лоренца.

- •47. Несовершенства рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику

- •48. Предмет и задачи курса макроэкономики.

- •49. Основные макроэкономические принципы.

- •50. Ввп, внп, инп, нд, лд, рд и их исчисления.

- •51. Совокупный спрос и совокупное предложение.

- •52. Макроэкономическое равновесие и его условия.

- •53. Цикличность как форма развития рыночной экономики.

- •54. Фазы экономического цикла. Антициклическое регулирование.

- •55. Безработица, сущность, виды, измерение и издержки. З–н Оукена.

- •56. Инфляция: сущность, причины, измерение и формы.

- •57. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Крывая Филипса.

- •58. Предложение и спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке.

- •59. Банки: активные и пассивные операции. Банковская прибыль и ее источники.

- •60. Денежно–креитная политика и ее особенности в России.

- •61. Бюджетный Дефицит и государственный долг.

- •62. Фискальная политика и ее виды. Кривая Лаффера.

- •63. Основные макроэкономические школы.

- •64. Современное мировое хоз–во и проблемы глобальной экономики.

- •65. Экономический рост и нго проблемы.

- •66. Мировой рынок и международная торговля.

- •67. Эволюция мировой валютной с/с.

- •68. Место России в мировой экономике.

29. Моделирование поведения потребителя. Кривые безразличия и бюджетная линия.

Для моделирования потребительского выбора используются кривые безразличия. Равновесие потребителя может быть показано графически с помощью кривых безразличия, каждая из которых представляет собой множество точек, отражающих разный набор двух товаров, имеющий для потребителя совершенно одинаковую полезность.

К ривую

безразличия называют еще линией

равной полезности.

ривую

безразличия называют еще линией

равной полезности.

Если эти комбинации товаров мы покажем графически, то получим плавную кривую безразличия U1 (рис.1).

Если, с точки зрения данного потребителя, наборы А и В равноценны, то точки А и В лежат на одной кривой безразличия. Кривая безразличия, лежащая выше и правее другой кривой, показывает более предпочтительные для данного потребителя наборы товаров. Так, набор С содержит такое же количество товара Х, что и набор В, но большее количество товара У. Следовательно, набор С более предпочтителен, чем набор В.

Кривые безразличия могут быть проведены через любую точку пространства совокупности товаров, однако все они имеют отрицательный наклон и никогда не пересекаются. Совокупность всех кривых безразличия, каждая из которых отражает различный уровень полезности, образует карту безразличия.

Кривые безразличия позволяют выявить предпочтения потребителя и возможность замены одного блага другим. Но они не показывают, какой именно набор товаров потребитель считает для себя наиболее предпочтительным.

Е стественно,

потребитель стремится приобрести

товарный набор, расположенный на

наиболее удаленной от начала оси

координат кривой безразличия. Но он

ограничен

в средствах. Не всякий товарный набор

ему доступен. Для множества доступных

товарных наборов используется бюджетная

линия (линия

цен и расходов) – линия, которая графически

отображает множество наборов двух

продуктов, приобретение которых требует

одинаковых затрат. Она показывает, какой

набор товаров может купить потребитель,

исходя из имеющегося у него количества

денег.

стественно,

потребитель стремится приобрести

товарный набор, расположенный на

наиболее удаленной от начала оси

координат кривой безразличия. Но он

ограничен

в средствах. Не всякий товарный набор

ему доступен. Для множества доступных

товарных наборов используется бюджетная

линия (линия

цен и расходов) – линия, которая графически

отображает множество наборов двух

продуктов, приобретение которых требует

одинаковых затрат. Она показывает, какой

набор товаров может купить потребитель,

исходя из имеющегося у него количества

денег.

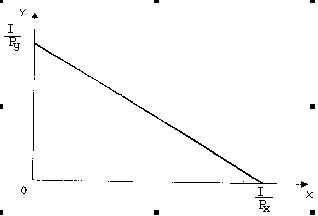

Формально бюджетное ограничение может быть записано следующим образом:

I = Рх × Х + Ру × У,

де I – доход потребителя,

Рх, Ру – цены товаров Х и У.

График бюджетной линии представлен на рис.2. Все товарные наборы, соответствующие точкам на бюджетной линии, по стоимости равны доходу и являются доступными для потребителя. Все наборы, расположенные выше и правее бюджетной линии стоят дороже и поэтому недоступны для него.

Таким образом, бюджетная линия ограничивает сверху множество не доступных для потребителя наборов.

30. Основы производства. Производственная функция.

Производство - это процесс, в котором люди, воздействуя на вещество природы, производят материальные и духовные блага.

Производство осуществляется благодаря взаимодействию трех элементов: труда человека, предмета труда и средства труда.

Труд - это целесообразная деятельность людей по созданию материальных и духовных благ /услуг/.

Предмет труда - это то, на что воздействует человек в целях создания готового продукта.

Средства труда - это орудия, при помощи которых человек воздействует на предмет труда.

Предметы и средства труда, необходимые для создания какого-либо товара, образуют средства производства /инвестиционные ресурсы/.

Производство благ отражает, во-первых, взаимодействие человека и природы, во-вторых, взаимодействие людей между собой в процессе их хозяйственной деятельности. Первый тип взаимосвязи называют производительными силами, второй - экономическими отношениями.

Производительные силы - это личные /рабочая сила/ и вещественные /средства производства/ факторы общественного производства в их взаимодействии.

Экономические отношения - это отношения между людьми, возникающие в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ /услуг/.

Характер экономических отношений определяется формой собственности на средства производства. По структуре экономические отношения подразделяются на организационно-экономические и социально-экономические.

Организационно-экономические отношения складываются по поводу того, как организованы производство, распределение, обмен произведенного. Формами организации являются: разделение труда, кооперация труда, концентрация производства /укрупнение фирм/, его централизация /объединение многих хозяйственных единиц в целое/ и др.

В истории развития этих отношений можно выделить три этапа:

а/ простую кооперацию труда;

б/ мануфактуру;

в/ машинное производство.

Кооперация труда соединяла нескольких людей, выполняющих однородную работу под командой одного человека, что позволяло объединить усилия многих для решения непосильной одному человеку задачи.

Мануфактура

- это тоже кооперация труда, но в отличие

от последней в ней присутствует разделение

труда, значительно поднимающее его

производительность. Мануфактура основана

на ручном труде.

Мануфактура

- это тоже кооперация труда, но в отличие

от последней в ней присутствует разделение

труда, значительно поднимающее его

производительность. Мануфактура основана

на ручном труде.

Машинное производство - кардинально изменяет процесс за счет использования техники и технологии.

Социально-экономические отношения складываются между людьми по поводу условий производства, определяемых формами собственности на средства производства. От формы собственности зависит главное: социально-экономическое содержание отношений производства, распределения, обмена и потребления. Развитие этих отношений всегда осуществляется в интересах собственников.

Результатом хозяйственной деятельности людей является общественный продукт. В своем движении он проходит четыре стадии: производство, распределение, обмен и потребление.

Производство есть процесс создания полезного продукта. Это исходная стадия. По поводу его места в движении общественного продукта существуют разные позиции экономистов. Одни считают, что эта стадия имеет решающее значение, ибо если не созданы блага, то нечего распределять, обменивать и потреблять.

По мнению других, экономика появляется лишь тогда, когда возникает обмен и поэтому вместе с распределением обмен выступает решающей сферой. В своих суждениях они ссылаются на западные исследования, которые, как правило, начинаются с анализа обмена и распределения.

С сожалением приходится констатировать, что укореняющаяся в массовом сознании вторепенность производства наносит колоссальный ущерб экономике современной России. На наших глазах с катастрофической скоростью снижается роль, значение и престижность производительного труда, а, значит, и созидательной деятельности общества.

Распределение означает определение доли каждого субъекта в произведенном продукте.

Обмен - это процесс, во время которого продукты замещаются другими. Распределение и обмен органично связаны с производством и являются звеньями одной цепи. Они опосредствуют связь между производством и потреблением.

Потребление представляет собой использование созданных благ для удовлетворения человеческих потребностей. Оно может быть производительным и непроизводительным. Непроизводительное бывает личным и общественным /личное - удовлетворение потребностей в пище, одежде; общественное - в образовании, науке, культуре, управлении, обороне/.

Когда продукты потребляют, их "разрушают". Значит их необходимо вновь и вновь производить, то есть воспроизводить.

Воспроизводство - это повторение процесса производства. Оно бывает простым и расширенным.

Все четыре стадии движения общественного продукта тесно связаны между собой и образуют общественное производство.

Показателем функционирования общественного производства является его эффективность. Эффективность определяется отношением результатов производства к его затратам.

Производственная функция.

К аждого

предпринимателя интересует вопрос, как

достичь такого соотношения факторов,

при котором можно получить максимальный

выпуск продукции.

аждого

предпринимателя интересует вопрос, как

достичь такого соотношения факторов,

при котором можно получить максимальный

выпуск продукции.

Математически эта зависимость выражается формулой:

у = f/а1, а2,... an/, где

y - количество произведенной продукции;

f- функция;

а1, а2,...аn- факторы производства.

Количество выпускаемой продукции зависит от применяемых для ее производства факторов и их комбинации между собой.

Следовательно: производственная функция - это техническое соотношение, отражающее взаимосвязь между совокупными затратами факторов производства и максимальным выпуском продукции.