- •8)Основными теориями возникновения государства являются:

- •14) Отрасли права

- •16) Система права и система законодательства

- •25) Формы осуществления функций государства

- •29)Правоохранительные органы в механизме Российского государства.

- •Признаки правовой нормы

- •62) Толкование права

- •Основы конституционного строя

Признаки правовой нормы

— Единственная в ряду социальных норм, которая исходит от государства и является официальным выражением его воли.

— Представляет собой меру свободы волеизъявления и поведения человека.

— Издается в конкретной форме.

— Является формой реализации и закрепления прав и обязанностей участников общественных отношений.

— Поддерживается в своем осуществлении и охраняется силой государства.

— Всегда представляет собой властное предписание государства.

— Является единственным государственным регулятором общественных отношений.

— Представляет собой правило поведения общеобязательного характера, т. е. указывает: каким образом, в каком направлении, в течение какого времени, на какой территории необходимо действовать тому или иному субъекту; предписывает правильный с точки зрения общества и потому обязательный для каждого индивида образ действий.

38)

Норма права — это первичная клеточка права, его исходный элемент. Поэтому норме права свойственны все те черты, которые характерны для права в целом. Однако, это еще не означает, что понятие нормы права и права совпадают. Право и его норма соотносятся между собой как общее и частное. Отдельно взятая правовая норма — это еще не есть право. Право — это система, совокупность правовых норм.

39)

Структура нормы права — это внутреннее строение нормы, которое раскрывает ее основные элементы и способы их взаимосвязи.

Законодатель использует следующие способы изложения норм права в нормативно-правовых актах:

1) прямой, когда все элементы юридической нормы воспроизводятся в статье непосредственно и в очевидной взаимосвязи друг с другом;

2) отсылочный, когда в статье один из элементов юридической нормы указывается путем отсылки к другой, конкретной, как правило, родственной статье этого же нормативно-правового акта;

3) бланкетный, когда статья указывает на элемент нормы права путем отсылки не к конкретной статье, конкретному законоположению (как это имеет место при отсылочном способе изложения), а как бы к другому порядку правового регулирования - правилам совершения какого-либо вида деятельности, правилам международного договора и т. п. В данном случае статья представляет собой нечто вроде «бланка», который заполняется другим законом, другим источником права.

40)

41)

Правотворчество — это процесс осуществления юридически значимых действий по подготовке, принятию и опубликованию нормативных правовых актов, которые процессуально оформлены, юридически опосредованы, носят официальный характер.

Субъектами правотворчества являются: народ (референдум), государственные органы (органы власти и управления), должностные лица (министры, руководители управлений, отделов, предприятий, учреждений, органов местного самоуправления, негосударствен-ных организаций, депутаты и т.д.).

42)

Как правило, выделяются следующие общие стадии законодательного процесса:

внесение законопроекта или законопредложения (законодательная инициатива);

рассмотрение законопроекта в парламентских палатах и комитетах (комиссиях);

принятие закона;

промульгация (подписание закона главой государства);

опубликование закона.

Последняя из названных стадий иногда разделяется на две:

а) санкционирование (подписание) главой государства;

б) промульгацию с официальным опубликованием

43) Источник (форма) права — способ , с помощью которого закрепляются (находят внешнее выражение) нормы права. Некоторые учёные отождествляют источник и форму выражения права, другие проводят между ними разницу, определяя источник как явление, порождающее нормы права, а форму выражения — как некий «контейнер норм», не совпадающий по своей сути с источником.

)

44)

45)

Закон – нормативный акт, который издается только законодательными органами государственной власти или непосредственно народом в порядке референдума. Закон обладает высшей юридической силой, регулирует наиболее важные, основополагающие отношения, содержит нормы права и принимается в особом процессуальном порядке.

Так, например, Закон Российской Федерации:

1) принимается только палатами Федерального Собрания и выражает волю народа Российской Федерации;

2) содержит правовые нормы и поэтому является нормативным правовым актом;

3) обязателен к исполнению всеми государственными органами, действующими на территории Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами Российской Федерации. Ему должны соответствовать акты всех других государственных органов;

4) имеет прямое действие на всей территории Российской Федерации;

5) является юридической базой деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан и обладает высшей юридической силой по сравнению с любыми актами государственных органов, кроме Конституции Российской Федерации, которой закон не может противоречить.

Проблема соотношения права и закона существовала практически всегда. Суть данной проблемы кратно сводится к следующему. Существуют законы, соответствующие правовым критериям, которые и считаются «правовыми законами». Здесь право и закон совпадают. Но есть и такие законы, которые не отвечают правовым критериям, а, значит, с правом не совпадают. В данном случае для разрешения проблемы соотношения права и закона, как и в решении вопроса о соотношении государства и права, сталкиваются два различных подхода.

Один из них ориентирован на то, что государство является единственным и исключительным источником права и что все то, о чем говорит государство через свои законы, это и есть право.

Другой подход основывается на том, что право как регулятор общественных отношений считается относительно независимым от государства и закона или даже предшествующим закону, в качестве естественного права, социально—исторически обусловленного, рождающегося в объективных общественных отношениях. В данном случае государство и право признаются относительно самостоятельными по отношению друг к другу институтами. Право при этом определяется, как форма свободы в реальных отношениях, реальная мера этой свободы. При таком правопонимании государство не только не рассматривается в качестве творца или источника права, но, и наоборот, само объявляется связанным или, по крайней мере, значительно ограниченным правом в своих действиях. Оно представляется в качестве института, который не только устанавливает, сколько формулирует или выводит право, благодаря законотворческой деятельности, из объективно существующей экономической, социально—политической и иной действительности. Государство, в этом случае, творец и источник законов, но не права. Государство монополизирует законотворческую, а не правотворческую деятельность.

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО ОТНОШЕНИЯ

Юридическим содержанием правовых отношений являются субъективные права и юридические обязанности.

Лицо, обладающее правами в правоотношении, называется управомоченным, а лицо, несущее обязанности – обязанным.

Субъективное право и соответствующая ему юридическая обязанность образуют юридическую связь “управомоченный – обязанный”.

Субъективные права – это мера возможного (дозволенного) поведения субъектов права, гарантируема государством.

Юридическая обязанность – это установленные законом вид и объем должного поведения лица, соответствующее субъективному праву другого лица.

Составляющие субъективного права обычно именуются правомочиями.

Субъективное право включает в себя следующие правомочия:

1. право на собственное действие, направленное на использование полезных свойств объекта права (носить собственную вещь, жить в собственном доме);

2. право на юридические действия, на принятие юридических решений (право собственную вещь заложить, продать, подарить);

3. право на чужие действия, т.е. право требовать от другой стороны исполнения ее обязанностей (право требовать от заемщика возврата долга);

право притязания, т.е. возможность требовать защиты нарушенного права у компетентных государственных органов (право обращения в суд с требованием взыскания долга, восстановления рабочего или служащего на работе). Это продолжение правомочия на чужие действий в случае несовершения обязанным лицом определенных действий.

Субъективное право и обязанность составляют неразрывное единство. Нет субъективного права, не обеспеченного обязанностью, и нет обязанности, которой бы не соответствовало субъективное право другого лица.

Обязанность может состоять в воздержании от определенных: действий или в осуществлении конкретных действий в целях реализации субъективного права других лиц.

Если общественные отношения выступают материальным содержанием правоотношений, то субъективные права и обязанности— юридическим. Именно через права и обязанности осуществляетсяюридическая связь участников правоотношений.

Субъективное право — это мера юридически возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные интересы. Субъективное право есть средство для достижения определенного блага, ценности. В этом заключается его предназначение, главная роль.

Структура субъективного права состоит из возможности: 1)

определенного поведения управомоченного лица; 2)

требования соответствующего поведения от обязанного лица; 3)

обращаться за защитой к компетентным государственным органам (прежде всего в суд); 4)

пользоваться определенным социальным благом, ценностью.

Юридическая обязанность — это мера необходимого поведения, установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица. Обязанность есть гарантия осуществления субъективного права. Без нее последнее превратится в фикцию.

Структура юридической обязанности, которая является обратной стороной субъективного права, включает необходимость: 1)

совершать определенные действия или воздерживаться от них; 2)

отреагировать на законные требования управомоченного; 3)

нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований;

4) не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, на которое тот имеет право.

Различия между субъективным правом и юридической обязанностью: 1)

если субъективное право призвано удовлетворять собственные интересы лица, то юридическая обязанность — "чужие" интересы (управомоченного лица); 2)

если субъективное право — мера возможного поведения (реализация его зависит от усмотрения управомоченного лица), то юридическая обязанность — мера необходимого поведения (от ее реализации отказаться нельзя).

Вместе с тем рамки ("мера") возможного (субъективного права), и необходимого (юридической обязанности)поведения должны быть четко очерчены в законодательстве.

53) Объекты правоотношений: понятие и виды.

Субъективные права и юридические обязанности направлены на то, что представляет интерес для -субъектов правоотношений, иными словами, они предметны .

Объект правоотношения - это то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности субъектов.

Объектами правоотношений являются следующие социальные явления и блага:

- предметы материального мира. К ним откосятся вещи. В юридическом смысле вещами являются предметы природы в их естественном состоянии, а также созданные в процессе трудовой деятельности человека, по поводу которых возникают правоотношения. К вещам относятся средства производства, предметы потребления, ценные бумаги и т.д.;

- продуты духовного творчества. Это то, что является результатом интеллектуальной (духовной, творческой) деятельности: произведения искусства, литературы, живописи, кино и др.;

- личные неимущественные блага. Это нематериальные блага, непосредственно связанные с человеком, его личностью. Это жизнь, здоровье, честь, достоинство человека;

- поведение участников правоотношений. Поведение человека - это взаимодействие его с окружающей средой. Выражается оно либо в действии (активное поведение), либо в бездействии (пассивное поведение). Объектом правоотношения является, как правило, поведение обязанного лица. Так, объектом правоотношения между органом внутренних дел и лицом, за которым установлен административный надзор, является поведение поднадзорного;

- результаты поведения участников правоотношений. Результаты поведения - это те последствия, к которым приводит то или иное действие или бездействие. Многие правоотношения и устанавливаются того, чтобы путем поведения лиц добиться определенного результата. В этом случае не само поведение будет объектом правоотношения, а результат поведения. Так, в правоотношении, вытекающем из договора подряда на капитальное строительство, заказчика не интересуют действия подрядчика, для него важен результат поведения - построенное здание, отвечающее всем необходимым стандартам.

54)

Юриди́ческий фа́кт — конкретное жизненное обстоятельство (условие, ситуация), с которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения

55)

56) Органы управления финансами и экономикой как субъекты правовых отношений.

Для успешного проведения финансовой политики, эффективной реализации финансового механизма и механизма управления финансами большое значение имеет правовое оформление финансовых отношений субъектов хозяйствования и органов государственной власти и органов местного самоуправления. Роль финансового права значительно возрастает и в связи с переходом в нашей стране от административно-командной системы управления к рыночной. Кроме того, кардинальное изменение государственного устройства, построение федеративных отношений между органами власти непосредственно влияют на состав финансовой системы нашего государства, что диктует необходимость переосмысления ранее существовавших юридических норм, регулирующих финансовые отношения, и создания нового финансового законодательства.

Установление и применение к финансовым отношениям соответствующих новым условиям ведения финансово-хозяйственной деятельности норм финансового права, означающих установление четких правил организации этих отношений, позволяет эффективно управлять финансами органов власти и субъектов хозяйствования, защищать экономические интересы субъектов финансовых отношений и обеспечивает строгую финансовую дисциплину.

Обращаясь к историческому аспекту возникновения финансового права как самостоятельной науки, следует отметить, что ее основы были заложены в существовавшей с XVI в. камералистике, изучавшей главные закономерности, влияющие на эффективное ведение дворцового хозяйства, и исследовавшей вопросы государственного управления, государственных финансов, экономики, аграрного дела, торговли и другие. Во второй половине XIX в. стали появляться научные работы, в которых большое внимание уделялось правовым вопросам, а к концу того же столетия в России появились самостоятельные научные исследования по финансовому праву. В то же время в России до 1917 г. финансовая и финансово-правовая наука не были разграничены и составляли единое целое. В большинстве университетов Российской империи они рассматривались в рамках единого курса, который в зависимости от учебного заведения назывался либо «финансовое право», либо «финансовая наука», а ученые того времени в большинстве своем рассматривали термины «финансовое право» и «финансовая наука» как тождественные. Однако необходимость упорядочения процесса управления финансовыми отношениями в государстве с помощью введения единых правил и приемов их организации, осуществления и контроля за соблюдением этих правил предопределила формирование самостоятельной науки финансового права.

В настоящее время знание правовых основ функционирования финансов на всех уровнях управления позволяет финансовым работникам грамотно и эффективно управлять системой финансовых отношений как в рамках отдельной организации, так и на государственном и муниципальном уровнях. Используя правовые нормы, органы государственной власти и местного самоуправления регулируют развитие отраслей экономики, обеспечивают ее стабильность и рост, сглаживают и устраняют негативные тенденции в ее развитии, воздействуют на объем и структуру финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении субъектов хозяйствования. В свою очередь необходимость реализации целей и задач финансовой политики, проводимой государством, стимулирует дальнейшее развитие содержательной части финансового права. Именно финансовая политика определяет вопросы разработки соответствующих финансово-правовых актов для ее реализации, состав правовых норм, которые они должны содержать, финансовые льготы и санкции, которые должны применяться в ходе управления финансами. Применение норм права для субъектов хозяйствования означает определенный порядок формирования их уставного (складочного) капитала, формирования и распределения прибыли, налогообложения, реализации амортизационной и инвестиционной политики, управления имуществом и решения других вопросов финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе использования правовых норм в процессе управления финансами проявляется их «императивный» характер, под которым понимается активная практическая деятельность государства по организации финансовых отношений, разработке форм их проявления и использования. В результате этой деятельности субъекты права не могут по своему усмотрению и по собственной инициативе приобретать финансовые права и обязанности, определять их содержание, а также реализовывать их.

Финансовое право тесно связано с другими отраслями права: часть финансовых отношений регулируется нормами гражданского права (например, вопросы формирования, распределения и использования финансовых ресурсов организаций различных организационно-правовых форм, распределения финансовых полномочий между участниками организации, состава государственной и муниципальной казны и прочее) и административного права (административные штрафы). Поэтому неверно утверждать, что финансовое право регулирует все существующие в обществе финансовые отношения .

Таким образом, финансовое право представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе образования, распределения и использования денежных фондов органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также субъектов хозяйствования, необходимых для реализации возложенных на них функций и выполнения стоящих перед ними задач.

Следует отметить, что предметом финансового права являются финансовые отношения, связанные с функционированием как бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления и бюджетов государственных внебюджетных фондов, так и денежных фондов субъектов хозяйствования, а также отношения, в которых государство и муниципальные образования участия не принимают, но которые влекут увеличение имущественной основы налогообложения, препятствуют сокрытию доходов и легализации части доходов, полученных противоправным путем.

В зависимости от субъектов финансового права отношения, регулируемые его нормами, можно разделить на следующие группы:

между Российской Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением при разграничении доходных и расходных полномочий между уровнями бюджетной системы РФ и налоговых полномочий между уровнями налоговой системы РФ, а также в ходе организации межбюджетных отношений;

между финансовыми, налоговыми органами и юридическими лицами по поводу формирования доходной части бюджетов, в том числе бюджетов внебюджетных фондов, предоставления бюджетных средств организациям в форме прямого бюджетного финансирования, субсидий, субвенций, бюджетных кредитов, оплаты государственного и муниципального заказов;

между государственными или муниципальными финансовыми органами в ходе реализации бюджетного процесса на федеральном, региональном и местном уровнях;

между государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, бюджетными учреждениями и их собственниками — органами государственной власти и местного самоуправления при формировании уставного фонда, распределении полученного предприятием (учреждением) дохода, распределении ответственности по обязательствам предприятия между его учредителем и самим унитарным предприятием;

между финансово-кредитными организациями и юридическими и физическими лицами в связи с уплатой страховых взносов (премий) и получением страхового возмещения, привлечением дополнительных источников инвестиций, размещением финансовых ресурсов и получением доходов от этого размещения;

между финансовыми, налоговыми органами и физическими лицами по поводу формирования доходной части бюджетов, в том числе бюджетов внебюджетных фондов, за счет обязательных налоговых и не налоговых платежей и предоставления бюджетных средств организациям в форме социальных трансфертов и социальных страховых выплат из бюджетов государственных социальных внебюджетных фондов.

В целях управления государственными финансами, регулирования финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования и доходов населения субъекты власти используют финансово-правовые акты, которые представляют собой результат право-творчества органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам финансовой деятельности, входящим в их компетенцию, и содержат соответствующие правовые нормы по рассматриваемому вопросу.

Используемые в ходе управления финансами финансово-правовые акты весьма многообразны и классифицируются по различным признакам. По юридической силе эти акты подразделяются на законы и подзаконные акты; по уровню власти — на правовые акты органов государственной власти и органов местного самоуправления; по степени регулирования сфер и звеньев финансовой системы — на финансово-правовые акты, которые применяются для управления финансовыми отношениями в каждой сфере финансовой системы (Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ), и правовые акты, регулирующие финансовые отношения в отдельной сфере или звене финансовой системы.

Основным законом, закладывающим основы управления финансами в нашей стране, является Конституция РФ, в которой определяются федеративное государственное устройство, что обусловливает выделение в составе бюджетной и налоговой систем Российской Федерации трех самостоятельных уровней и влияет на принципы их построения. Кроме того, нормы, непосредственно регулирующие финансовые отношения, содержатся в ст. 8 Конституции РФ, закрепляющей принцип единства экономической системы Российской Федерации; в ст. 35 — право частной собственности; ст. 71–73 определяют предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов, в том числе и в сфере финансовых отношений. В Конституции РФ устанавливаются правовые основы деятельности Президента РФ, органов законодательной (представительной) власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления в бюджетном процессе.

Нормы Бюджетного кодекса РФ регулируют финансовые отношения, возникающие в процессе функционирования бюджетной системы РФ, формирования доходов бюджетов всех ее уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов и расходования их средств, в ходе реализации межбюджетных отношения, осуществления бюджетного процесса на территории РФ и применения мер ответственности к нарушителям бюджетного законодательства РФ.

Нормы Налогового кодекса РФ регулируют отношения по установлению, взиманию налогов и сборов на территории РФ, отношения в области налогового контроля и ответственности за совершение налоговых правонарушений.

В сфере государственных и муниципальных финансов правовой основой управления финансовыми отношениями являются федеральные законы, законы субъектов РФ и нормативно-правовые акты (решения) представительных органов местного самоуправления, регулирующие бюджетные правоотношения соответственно на территории Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования. Среди наиболее важных финансово-правовых актов в этой сфере следует отметить ежегодно принимаемые федеральные законы о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год, Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 25.09.1997 № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления», Федеральный закон от 15.08.1996 № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации», Федеральный закон от 15.12.01 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральный закон от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и другие.

Кроме финансового законодательства, важное место в системе правового регулирования финансовых отношений в сфере государственных и муниципальных финансов занимают указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и ведомственные нормативно-правовые акты — приказы, письма и инструкции федеральных министерств, служб и агентств, органов исполнительной власти регионального уровня и органов местного самоуправления по финансово-бюджетным вопросам.

Указы Президента РФ, как правило, содержат поручения органам государственной власти по разработке нормативных актов, определяют порядок их разработки или основные направления деятельности этих органов в сфере финансов (например, Указ Президента РФ от 20.05.2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти»).

На основании постановлений Правительства РФ осуществляется правовое регулирование процесса управления государственными финансами со стороны высшего органа исполнительной власти в Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией РФ обеспечивает проведение единой финансовой и налоговой политики. К примерам наиболее значимых из них в настоящее время относятся Постановление Правительства РФ от 20.05.98 № 463 «О программе пенсионной реформы в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 № 584 «О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года», Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов».

Ведомственные нормативные акты также играют важную роль в управлении государственными и муниципальными финансами, поскольку позволяют осуществлять государственное правовое регулирование финансовых отношений в различных отраслях экономики, между распорядителями и получателями бюджетных средств. При этом правовому регулированию подлежат все составляющие процесса управления финансами — прогнозирование и планирование источников формирования и направлений использования финансовых ресурсов на макроуровне, управление исполнением бюджетов и порядок проведения финансового контроля за деятельностью государственных исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. К указанным нормативным актам относятся прежде всего приказы, письма и инструкции Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы, органов Федерального казначейства, Центрального банка РФ, Счетной палаты РФ, органов управления государственными социальными внебюджетными фондами.

В сфере финансов субъектов хозяйствования правовые основы управления финансами регулируются нормами Гражданского кодекса РФ, определяющими правила организации финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования всех организационно-правовых форм; федеральными законами об акционерных обществах, государственных (муниципальных) унитарных предприятиях, обществах с ограниченной ответственностью; финансовым законодательством и ведомственными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения по мобилизации субъектами хозяйствования дополнительных финансовых ресурсов на финансовом рынке.

Совокупность всех финансовых правовых актов, источников финансового права, которая составляет правовую основу управления финансами в РФ, изображена на рис. 3.2.

Эффективность управления финансами во многом зависит от качества действующих финансово-правовых актов, регулирующих финансовые отношения во всех сферах финансовой системы государства. Поэтому во всех странах правовым вопросам регулирования экономики государства уделяется повышенное внимание. В конституциях некоторых государств (например, в Бельгии, Германии, Швеции) в отдельный раздел выделяются финансовые вопросы — финансовая конституция. В Российской Федерации современное финансовое право проходит новый виток в своем развитии, не все финансовые отношения получили четкую, правовую регламентацию, что на практике приводит к применению в ряде случаев директивного управления финансами, а не управления посредством закона. Вместе с тем многие действующие юридические нормы, в том числе относящиеся к финансовому праву, еще недостаточно совершенны по ряду причин, к которым относятся:

противоречия между федеральным и региональным (муниципальным) законодательством, что, с одной стороны, приводит к сепаратистским тенденциям в построении финансовых отношений между субъектами власти разных уровней бюджетной системы РФ, а с другой — к ущемлению интересов субъектов РФ и муниципальных образований в федеральном законодательстве (например, до сих пор отсутствует четкое разграничение доходных и расходных полномочий между уровнями бюджетной системы РФ);

Правовая основа управления финансами в Российской Федерации

противоречия между отдельными законами и ведомственными нормативно-правовыми актами, порождающие их неоднозначное толкование;

формальный характер научной экспертизы принимаемых проектов законов и нормативно-правовых актов в финансовой сфере;

наличие законов и нормативно-правовых актов, которые не исполняются в течение ряда лет из-за отсутствия финансовых ресурсов для их реализации;

нечеткие формулировки в нормативных документах, порождающие необходимость их уточнения и дополнения;

сложный, псевдонаучный язык нормативных документов;

несвоевременное принятие и опубликование в печати законов и подзаконных нормативно-правовых актов по финансовым вопросам.

Решение указанных проблем в области финансового права позволит обеспечить стабильность развития экономики нашего государства, повысить финансовую устойчивость субъектов хозяйствования, усилить действенность финансового контроля за деятельностью органов власти и отдельных организаций и укрепить финансовое положение государства.

57) Понятие и виды правомерного поведения.

Правомерное поведение — деятельность в сфере социально-правового регулирования, основанная на выполнении требований норм права, которое выражается в их соблюдении, исполнении и использовании.

В зависимости от характера мотивации варианта поведения различаются три основных вида правомерного поведения:

1. Социально-активное поведение, при котором правовые нормы воспринимаются как наиболее целесообразные ориентиры поведения. Добросовестная служебная деятельность, участие в формировании представительных органов власти - примеры активного правомерного поведения. Социальная ценность такого вида правомерного поведения заключается в высокой степени организованности и дисциплинированности личности, ее уважительном отношении к праву. Социально-правовая активность определяется, главным образом, высоким уровнем правосознания, сформировавшегося на основе идейной убежденности в общественной пользе поступка, осознания долга перед обществом, знания прав и обязанностей, профессионального чувства ответственности.

2. Конформистское. Поведение по принципу: делаю как все или делаю как большинство. Такой вариант поведения является следствием приспособления личности к внешним обстоятельствам, поведению окружающих. Мотивами конформистского поведения могут быть: подчинение лица установленным правилам поведения, основанное на пассивном его отношении к существующему порядку; желание избежать обсуждения в социальной группе; боязнь утратить доверие группы; желание заслужить их одобрение. Все эти мотивы правомерного поведения не связаны с оценочно-эмоциональным отношением индивида к правовым нормам.

3. Маргинальное (законобоязненное). Поведение, основанное на страхе перед наказанием. Угроза принуждения способна привести действия определенных лиц с деформированными поведенческими установками в соответствие с требованиями правовых предписаний.

В зависимости от степени социальной значимости правомерное поведение может быть социально-полезным и социально-нейтральным.

1. Социально-полезное поведение порождает существенные положительные правовые последствия.

2. Социально-безразличное поведение - поведение, при котором общественная польза практически равна нулю, хотя такое поведение вполне допустимо и, к тому же, регламентировано правовыми нормами. Например, отправление религиозных культов, содержание животных и т.п.

В зависимости от объема затраченной энергии, правомерное поведение может быть подразделено на:

1. Активное правомерное поведение, выражающееся в инициативной деятельности, связанной с дополнительными затратами времени, энергии или материальных средств.

2. Пассивное правомерное поведение, проявляющееся при намеренном неиспользовании принадлежащих субъекту прав и свобод.

58) Реализация правовых норм - это такое поведение субъектов права, в котором воплощаются предписания правовых норм (правомерное поведение), практическая деятельность людей по осуществлению прав и выполнению юридических обязанностей. Иными словами, это воплощение в поступках людей тех требований, которые в общей форме выражены в нормах права. Реализация норм права есть непосредственный результат правового регулирования, конкретное его проявление.

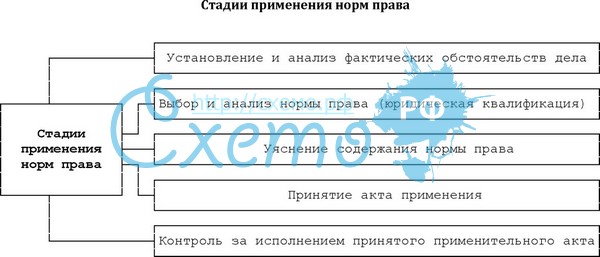

59) Применение права - это государственно-властная деятельность компетентных государственных органов (или иных лиц по специальному уполномочию государства), заключающаяся в вынесении индивидуальных конкретных предписаний, направленных на реализацию норм права.

Прежде всего применение права отличается от непосредственной реализации по субъекту - применение всегда осуществляется государственным органом, должностным лицом или иным субъектом по специальному уполномочию государственного органа.

Признаки применения права:

является государственно-властной деятельностью. Для государственно-властной деятельности характерно:

- категоричность велений,

- их односторонний характер,

- обеспеченность государственным принуждением;

субъектами правоприменительной деятельности являются компетентные государственные органы (судебные, правоохранительные, органы управления);

с точки зрения содержания применение права представляет собой деятельность, связанную с вынесением индивидуально-конкретных предписаний;

применение права носит процедурный характер, это процессуальная деятельность. Осуществляемая с специально установленных законом формах. Применение права - это особый вид государственной деятельности, он необходим не всегда. Государство соизмеряет сферы, где необходимо его вмешательство и где граждане самостоятельно осуществляют реализацию своих прав.

Обобщенно можно выделить несколько сфер, где применение права необходимо (случаи применения права):

когда необходимо установить контроль государства за установлением отношений, т.е. те ситуации, в которых субъективные права и юридические обязанности не могут возникнуть без вмешательства компетентного государственного органа (например, право на жилище не может реализоваться без выдачи ордера на данную жилплощадь; получение пенсии не может осуществляться без вынесения органом социальной защиты решения о назначении пенсии конкретному человеку и т.д.);

когда существует спор о праве, т.е. когда имеются препятствия к осуществлению субъективного права или отсутствует добровольное исполнение юридической обязанности (например, когда необходимо истребовать вещь из чужого незаконного владения либо когда разведенный супруг добровольно не выплачивает алименты на содержание ребенка);

когда необходимо применить меры юридической ответственности.

Функции применения права

правонаделительная функция, которая проявляется в предоставлении лицам субъективных прав или наложении на них юридических обязанностей;

правообеспечительная функция, которая проявляется при неисполнении юридических обязанностей, когда необходимо устранить существующие препятствия и возложить меры юридической ответственности;

функция индивидуального регулирования общественных отношений. В рамках этой функции определяются объем и содержание субъективных прав и юридических обязанностей, объем и мера юридической ответственности. Эта функция проявляется только там, где есть возможность усмотрения правоприменителя; правоприменитель осуществляет выбор в пределах, установленных нормой права (т.е. эта функция носит поднормативный характер). Например, выбор конкретного виды и размера наказания из тех, что предусмотрены нормой права.

60

****

61) Акт применения права — это такой правовой документ, который содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом в результате решения конкретного юридического дела. Он выступает итогом правоприменительной деятельности и обладает следующими особенностями:

исходит от компетентных органов;

носит государственно-властный характер;

носит индивидуальный (персонифицированный), а не нормативный характер, поскольку адресован конкретным субъектам, указывает на то, кто в данной ситуации обладает субъективными правами и юридическими обязанностями;

имеет определенную установленную законом форму.

Вместе с тем следует различать акт применения как действие (деятельность) и как акт-документ. Последний должен иметь определенную структуру и состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Классифицируют правоприменительные акты по следующим основаниям:

1) по форме - на указы, приговоры, решения, приказы и т. п.; 2)

по субъектам, их издающим, — на акты государственных и негосударственных (в частности, муниципальных) органов; 3)

по функциям права — на регулятивные (приказ о повышении по службе) и охранительные (постановление о возбуждении уголовного дела); 4)

по юридической природе — на основные (выражают конечное решение юридического дела, например, приговор) и вспомогательные (подготавливают издание основных, в частности, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого); 5)

по предмету правового регулирования - на акты уголовно-правовые, гражданско-правовые и т.

п.; 6)

по характеру — на материальные и процессуальные.