- •1. Материальный баланс химических реакций и его характеристика

- •2. Безразмерные характеристики материального баланса

- •3. Концентрация, парциальное давление и мольные доли

- •4. Скорость превращения веществ, скорость реакции и кинетические уравнения

- •5. Экспериментальные установки для кинетических исследований и характеристические уравнения идеальных реакторов

- •6. Идеальный периодический реактор (рпс) и его характеристическое уравнение

- •7. Реактор идеального вытеснения (рив) и его характеристическое уравнение

- •8. Реактор полного идеального смешения (рпс) и его характеристическое уравнение

- •9. Гипотеза о схеме превращений и способы её подтверждения

- •10. Механизм и кинетика элементарных реакций

- •11. Механизм и кинетика сложных реакций

- •12. Основы кинетического исследования

- •13. Интегральный метод обработки опытов по уравнениям с одним неизвестым параметром

- •13.1. Необратимые простые реакции в периодических условиях.

- •13.2. Необратимые простые реакции в условиях идеального вытеснения.

- •13.3 Обратимые реакции в интегральных условиях.

- •14. Дифференциальный метод обработки для простых и обратимых реакций

- •15. Интегральные методы исследования параллельных реакций

- •15.1. Параллельные необратимые реакции одинакового порядка

- •15.2. Метод конкурирующих реакций

- •16. Интегральные методы исследования последовательных реакций

- •17. Исследование влияния температуры

- •18. Удельная производительность реакторов и их сочетаний

- •18.1. Реакторы ипр

- •18.2. Непрерывно-действующие реакторы

- •18.3. Реакторы идеального вытеснения

- •18.4.Реакторы полного смешения

- •18.5. Секционированные реакторы и каскады реакторов

- •18.6. Сочетания реакторов

- •19. Оптимизация процессов

- •19.1.Последовательные необратимые реакции:

- •19.2. Последовательно-параллельные реакции

- •20. Влияние типа реакторов и способа введения реагентов на селективность процесса

- •21. Экономические критерии и их применение для оптимизации процесса

- •Вопросы для контроля

- •Теория химико-технологических процессов органических веществ

- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

- •6 25039, Тюмень, ул. Киевская, 52.

10. Механизм и кинетика элементарных реакций

Элементарные реакции протекают в одну необратимую стадию без образования каких-либо промежуточных частиц или комплексов. К ним не относятся переходные состояния или активированный комплекс, через которые идет любая элементарная реакция. В элементарных реакциях применим закон действующих масс и их скорость пропорциональна концентрации каждого реагента в степени равной его стехиометрическому коэффициенту. По числу молекул, принимающих участие в элементарной реакции, они бывают моно-, би-, и тримолекулярными.

А В + … r = k[A];

A + Y B + … r = k[A][Y];

2A B + … r = k[A]2;

k – константа скорости

[A] и [Y] – равновесные концентрации или парциальные давления

Порядок реакции по какому-либо веществу равен показателю степени, в который его концентрация входит в кинетическое уравнение, а суммарный порядок равен сумме этих показателей. Таким образом, для элементарной реакции порядок, молекулярность и стехиометрические коэффициенты совпадают.

Размерность констант скорости может быть найдена делением размерности скорости на размерность произведения концентраций или парциальных давлений. Для гомогенных жидкофазных реакций размерность констант скорости будет:

1-й порядок:

![]() ;

;

2-й порядок:

;

;

n-й порядок:

![]() ;

;

Для жидкофазной гетерогенно-каталитической реакции получим общее выражение для константы скорости реакции:

n-й порядок

![]() ;

;

Для газофазной гомогенной реакции:

n-й порядок:

![]() ;

;

Для газофазной гетерогенной реакции:

n-й порядок:

![]() ;

;

Такие же размерности констант и для соответствующих неэлементарных реакций.

Рассмотрим основные положения теории элементарной реакции. Известно, что каждая элементарная реакция протекает через переходное состояние, как активированный комплекс, в котором происходит образование новых химических связей и ослабление прежних связей.

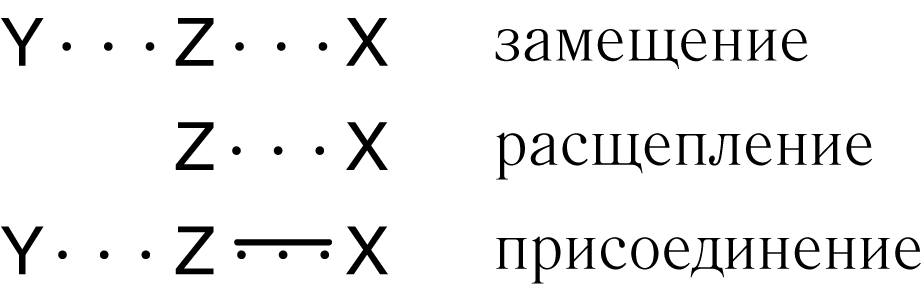

Для элементарных реакций замещения, расщепления, присоединения. Принято эти переходные состояния изображать следующим образом:

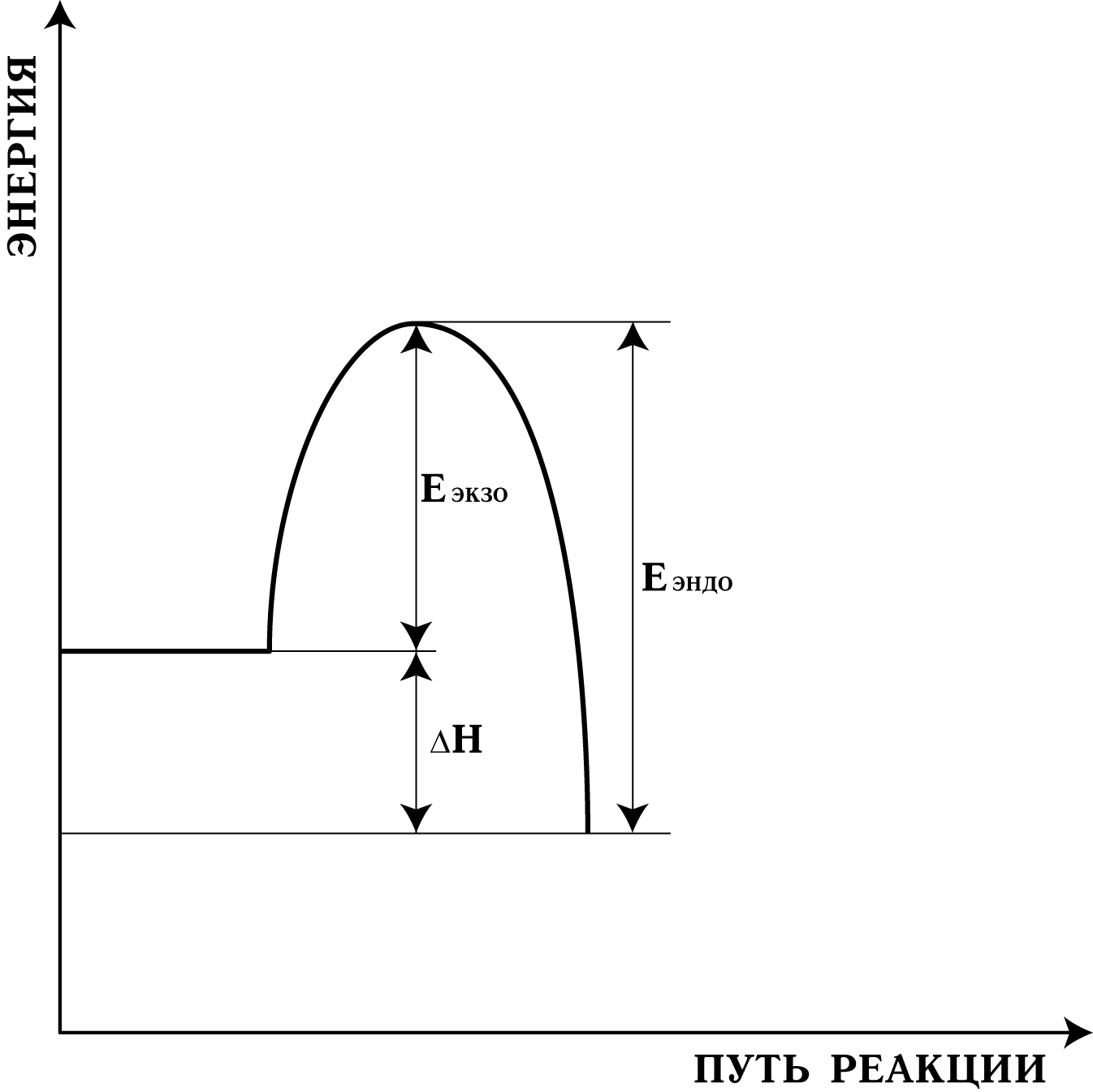

Представим графически энергетическую диаграмму химической реакции на рис. 10.1:

Рис. 10.1. Энергетическая диаграмма элементарной реакции.

На диаграмме переходному состоянию соответствует максимум энергии системы, а разность между ней и энергией начального состояния равна энергетическому барьеру, который должны преодолевать реагенты. Эта разность и есть энергия активации элементарной реакции. А разность между начальной и конечной энергией равна энтальпии реакции Н.

Для обратимых реакций справедливо соотношение:

Еэндо = Еэкзо + Н; (10-1)

В теории абсолютных скоростей реакции Эйринг и Поляни приняли, что активированный комплекс находится в обычном, термодинамическом равновесии с исходными реагентами. Это равновесие можно охарактеризовать активационными параметрами: свободной энергией активации G, энтропией активации S и энтальпией активации Н между которыми осуществляется термодинамическая связь.

Н = G + T·S;

G = – R∙T∙lnK – уравнение равновесия активированного комплекса.

Уравнение скорости мономолекулярного распада этого комплекса в продукты реакции:

![]() ;

;

k – постоянная Больцмана

h – постоянная Планка

и уравнение Аррениуса приводят к выражению для константы скорости элементарной реакции:

![]() ; (10-2)

; (10-2)

Из сравнения уравнения (10-2) с обычной формой уравнения Аррениуса:

![]()

Видно, что предэкспоненциальный множитель k0 последнего уравнения, являются функцией энтропии реакции т.е.

![]() ; (10-2a)

; (10-2a)

k0 = f(S);

Энтропия дает некоторое представление о механизме элементарной реакции. Она связана с изменением упорядоченности системы при образовании активированного комплекса. Для бимолекулярных реакций эта упорядоченность возрастает, а энергия активации имеет отрицательное значение. Наоборот, для мономолекулярных реакций переходное состояние из-за удлинения рвущихся связей становится менее упорядоченным, и энтропия активации приобретает положительное значение. Рассмотренные представления имеют более важные значения для реакции в газовой фазе.

Для жидкофазных реакций ситуация существенно ускоряется из-за взаимодействия реагентов и активированного комплекса со средой и объединяемых понятием сольватация. Сольватация может быть неспецифической, обусловленной электростатическим взаимодействием реагентов и активированного комплекса с растворителем.

Специфическая сольватация определяется образованием химических связей реагентов и переходного комплекса со средой. В том и другом случае различие сольватации реагентов и активированного комплекса приводят к изменению:

G = k;

Рассмотрим неспецифическую сольватацию:

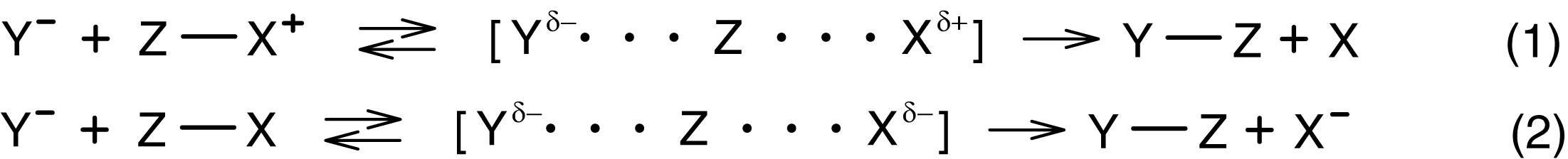

При взаимодействии между двумя ионами или ионом и нейтральной молекулой в активированном комплексе происходит распределение зарядов:

В результате комплекс становится менее способным к электростатической сольватации, чем исходные реагенты. Величина G увеличивается при переходе к более полярным растворителям, а константа скорости уменьшается.

В противоположность этому при взаимодействии двух нейтральных молекул.

![]()

Переходное состояние более полярно и сильно сольватируется, чем исходные реагенты и при повышении диэлектрической постоянной среды константа скорости увеличивается. Графическая зависимость ln k от диэлектрической проницаемости представлена на рис. 10.2.

Рис. 10.2. Влияние диэлектрической проницаемости растворителя на скорость реакции.

воды = 80

метилацетамиа = 200

Специфическая сольватация нередко проявляется сильнее, чем электростатическая и бывает обусловлена главным образом кислотно-основным взаимодействием реагентов с растворителем. Так положительно заряженные ионы обычно сольватированны основаниями (вода, спирты), анионы-молекулами растворителя, способными к образованию водородных связей.

Пример:

![]()

Во втором случае для последней реакции показано, что сольватации подвергаются и нейтральные молекулы содержащие атомы с неподеленной электронной парой электронов.

Пример сольватации катионов:

Если в реагенте происходит разрыв каких либо связей, то его специфическая сольватация может ускорять его реакцию:

В других случаях специфическая сольватация снижает активность реагента из-за рассредоточения заряда или уменьшения электронной плотности на реакционном центре. Этот эффект особенно сказывается на реагентах-анионах.

В качестве примера можно рассмотреть реакцию замещения:

CH3I + Br– CH3Br + I– ;

Эта реакция может ускоряться или замедляться. При сольватации бромид-иона метанола реакция протекает в 5800 раз медленнее, чем в диметилформамиде имеющий ту же диэлектрическую проницаемость.

Примеры элементарных реакций:

Элементарными являются не многие реакции

SN2 – замещение:

![]()

r = k[RCl][Nu-];

E2 – отщепление:

r = k[RC2H4Cl][B–];

Nu– = HO–, RO–, HS–, CN– – нуклеофил;

B– = HO– – основание.