8. Механизмы образования химической связи

В методе валентных связей различают обменный и донорно-акцепторный механизмы образования химической связи.

Обменный механизм. К обменному механизму образования химической связи относятся случаи, когда в образовании электронной пары от каждого атома участвует по одному электрону.

В молекулах Н2, Li2, Na2 связи образуются за счет неспаренных s-электронов атомов. В молекулах F2 и Cl2 – за счет неспаренных р-электронов. В молекулах HF и HCl связи образуются s-электронами водорода и p-электронами галогенов.

Особенностью образования соединений по обменному механизму является насыщаемость, которая показывает, что атом образует не любое, а ограниченное количество связей. Их число, в частности, зависит от количества неспаренных валентных электронов.

Из квантовых ячеек N и Н можно видеть, что атом азота имеет 3

Валентный угол — угол, образованный направлениями химических связей, исходящими из одного атома. Знание валентных углов необходимо для определения геометрии молекул. Валентные углы зависят как от индивидуальных особенностей присоединенных атомов, так и от гибридизации атомных орбиталей центрального атома. Для простых молекул валентный угол, как и другие геометрические параметры молекулы, можно рассчитать методами квантовой химии. Экспериментально их определяют из значений моментов инерции молекул, полученных путем анализа их вращательных спектров (смотри Инфракрасная спектроскопия, Молекулярные спектры, Микроволновая спектроскопия). Валентный угол сложных молекул определяют методами дифракционного структурного анализа.

9. Ионная связь — очень прочная химическая связь, образующаяся между атомами с большой разностью (>1,5 по шкале Полинга) электроотрицательностей, при которой общая электронная пара полностью переходит к атому с большей электроотрицательностью.Это притяжение ионов как разноименно заряженных тел. Примером может служить соединение CsF, в котором «степень ионности» составляет 97 %. Рассмотрим способ образования на примере хлорида натрия NaCl. Электронную конфигурацию атомов натрия и хлора можно представить: 11 Na 1s2 2s2 2p 6 3s1; 17 Cl 1s2 2s2 2p6 Зs2 3р5. Это атомы с незавершенными энергетическими уровнями. Очевидно, для их завершения атому натрия легче отдать один электрон, чем присоединить семь, а атому хлора легче присоединить один электрон, чем отдать семь. При химическом взаимодействии атом натрия полностью отдает один электрон, а атом хлора принимает его. Схематично это можно записать так: Na. — l е —> Na+ ион натрия, устойчивая восьми электронная 1s2 2s2 2p6 оболочка за счет второго энергетического уровня. :Cl + 1е --> .Cl - ион хлора, устойчивая восьми электронная оболочка. Между ионами Na+ и Cl- возникают силы электростатического притяжения, в результате чего образуется соединение. Ионная связь — крайний случай поляризации ковалентной полярной связи. Образуется между типичными металлом и неметаллом. При этом электроны у металла полностью переходят к неметаллу. Образуются ионы.

Если химическая связь образуется между атомами, которые имеют очень большую разность электроотрицательностей (ЭО > 1.7 по Полингу), то общая электронная пара полностью переходит к атому с большей ЭО. Результатом этого является образование соединения противоположно заряженных ионов:

![]()

Между образовавшимися ионами возникает электростатическое притяжение, которое называется ионной связью. Вернее, такой взгляд удобен. На деле ионная связь между атомами в чистом виде не реализуется нигде или почти нигде, обычно на деле связь носит частично ионный, а частично ковалентный характер. В то же время связь сложных молекулярных ионов часто может считаться чисто ионной. Важнейшие отличия ионной связи от других типов химической связи заключаются в ненаправленности и ненасыщаемости. Именно поэтому кристаллы, образованные за счёт ионной связи, тяготеют к различным плотнейшим упаковкам соответствующих ионов.

Характеристикой подобных соединений служит хорошая растворимость в полярных растворителях (вода, кислоты и т. д.). Это происходит из-за заряженности частей молекулы. При этом диполи растворителя притягиваются к заряженным концам молекулы, и, в результате Броуновского движения, «растаскивают» молекулу вещества на части и окружают их, не давая соединиться вновь. В итоге получаются ионы окружённые диполями растворителя.

При растворении подобных соединений, как правило, выделяется энергия, так как суммарная энергия образованных связей растворитель-ион больше энергии связи анион-катион. Исключения составляют многие соли азотной кислоты (нитраты), которые при растворении поглощают тепло (растворы охлаждаются). Последний факт объясняется на основе законов, которые рассматриваются в физической химии.

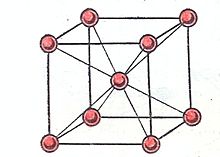

Металлическая связь — это одновременное существование положительно заряженных атомов и свободного электронного газа.

Во всех узлах кристаллической решётки расположены положительные ионы металла. Между ними беспорядочно, подобно молекулам газа, движутся валентные электроны, отцепившиеся от атомов при образовании ионов. Эти электроны играют роль цемента, удерживая вместе положительные ионы; в противном случае решётка распалась бы под действием сил отталкивания между ионами. Вместе с тем и электроны удерживаются ионами в пределах кристаллической решётки и не могут её покинуть. Силы связи не локализованы и не направлены. Поэтому в большинстве случаев проявляются высокие координационные числа (например, 12 или 8).

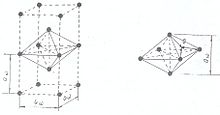

![]()

Рис.1.Расположение ионов в кристалле щелочного металла

Рис.2.Связывающее звено кристаллической решётки щелочного металла

Так, щелочные металлы кристаллизуются в кубической объёмно-центрированной решётке, и каждый положительно заряженный ион щелочного металла имеет в кристалле по восемь ближайших соседей – положительно заряженных ионов щелочного металла (рис.1). Кулоновское отталкивание одноимённо-заряженных частиц (ионов) компенсируется электростатическим притяжением к электронам связывающих звеньев, имеющих форму искажённого сплющенного октаэдра – квадратной бипирамиды, высота которой и рёбра базиса равны величине постоянной трансляционной решётке aw кристалла щелочного металла (рис.2).

Связывающие электроны становятся общими для системы из шести положительных ионов щелочных металлов и удерживают последние от кулоновского отталкивания.

Величина постоянной трансляцонной решётки aw кристалла щелочного металла значительно превышает длину ковалентной связи молекулы щелочного металла, поэтому принято считать, что электроны в металле находятся в свободном состоянии:

Щёлочный металл |

Li |

Na |

K |

Rb |

Cs |

Постоянная решётка aw,Å [1] |

3,5021 |

4,2820 |

5,247 |

5,69 |

6,084 |

Длина ковалентной связи, Me2, Å [2] |

2,67 |

3,08 |

3,92 |

4,10 |

4,30 |

Математическое построение, связанное со свойствами свободных электронов в металле, обычно отождествляют с «поверхностью Ферми», которую следует рассматривать как геометрическое место, где пребывают электроны, обеспечивая основное свойство металла – проводить электрический ток[3]. Таким образом, электрический ток в металлах – это движение сорванных с орбитального радиуса электронов в поле положительно заряженных ионов, находящихся в узлах кристаллической решётки металла. Выход и вход свободных электронов в связывающее звено кристалла осуществляется через точки «0», равноудалённые от положительных ионов атомов (рис.2).

Свободное движение электронов в металле подтверждено в 1916 году опытом Толмена и Стюарта по резкому торможению быстро вращающейся катушки с проводом – свободные электроны продолжали двигаться по инерции, в результате чего гальванометр регистрировал импульс электрического тока. Свободное движение электронов в металле обусловливает высокую теплопроводность металла и склонность металлов к термоэлектронной эмиссии, происходящей при умеренной температуре.

Колебания ионов кристаллической решётки создаёт сопротивление движению электронов по металлу, сопровождающееся разогревом металла. В настоящее время важнейшим признаком металлов считается отрицательный температурный коэффициент электрической проводимости, то есть понижение проводимости с ростом температуры. С понижением температуры электросопротивление металлов уменьшается, вследствие уменьшения колебаний ионов в кристаллической решётке. В процессе исследования свойств материи при низких температурах Камерлинг-Оннес открывает явление сверхпроводимости. В 1911 году ему удаётся обнаружить уменьшение электросопротивления ртути при температуре кипения жидкого гелия (4,2 К) до нуля. В 1913 году Камерлинг-Оннесу присуждается Нобелевская премия по физике со следующей формулировкой: «За исследование свойств веществ при низких температурах, которые привели к производству жидкого гелия.»

Однако теория сверхпроводимости была создана позднее. В её основе лежит концепция куперовской электронной пары – коррелированного состояния связывающих электронов с противоположными спинамии и импульсами, и, следовательно, сверхпроводимость можно рассматривать как сверхтекучесть электронного газа, состоящего из куперовских пар электронов, через ионную кристаллическую решётку. В 1972 году авторам теории БКШ – Бардину, Куперу и Шрифферу присуждена Нобелевская премия по физике “За создание теории сверхпроводимости, обычно называемой БКШ-теорией».

10. Ковалентная связь (атомная связь, гомеополярная связь) — химическая связь, образованная перекрытием (обобществлением) пары валентных электронных облаков. Обеспечивающие связь электронные облака (электроны) называются общей электронной парой.

Характерные свойства ковалентной связи — направленность, насыщаемость, полярность, поляризуемость — определяют химические и физические свойства соединений.

Направленность связи обусловлена молекулярным строением вещества и геометрической формы их молекулы. Углы между двумя связями называют валентными.

Насыщаемость — способность атомов образовывать ограниченное число ковалентных связей. Количество связей, образуемых атомом, ограничено числом его внешних атомных орбиталей.

Полярность связи обусловлена неравномерным распределением электронной плотности вследствие различий в электроотрицательностях атомов. По этому признаку ковалентные связи подразделяются на неполярные и полярные.

Поляризуемость связи выражается в смещении электронов связи под влиянием внешнего электрического поля, в том числе и другой реагирующей частицы. Поляризуемость определяется подвижностью электронов. Полярность и поляризуемость ковалентных связей определяет реакционную способность молекул по отношению к полярным реагентам.

Электроны тем подвижнее, чем дальше они находятся от ядер. Ковалентная связь это когда два атома делятся электронами и держатся вместе.

Однако, дважды лауреат Нобелевской премии Л.Полинг указывал, что "в некоторых молекулах имеются ковалентные связи, обусловленные одним или тремя электронами вместо общей пары"[2]. Одноэлектронная химическая связь реализуется в молекулярном ионе водорода H2+.

Молекулярный ион водорода H2+ содержит два протона и один электрон. Единственный электрон молекулярной системы компенсирует электростатическое отталкивание двух протонов и удерживает их на расстоянии 1,06 Å (длина химической связи H2+). Центр электронной плотности электронного облака молекулярной системы равноудалён от обоих протонов на боровский радиус α0=0,53 Å и является центром симметрии молекулярного иона водорода H2+.

11. Ван-дер-ваальсовы силы — силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10 — 20 кДж/моль. Этим термином первоначально обозначались все такие силы, в современной науке он обычно применяется к силам, возникающим при поляризации молекул и образовании диполей. Открыты Я. Д. ван дер Ваальсом в 1869 году.

Ван-дер-Ваальсовы силы межатомного взаимодействия инертных газов обусловливают возможность существования агрегатных состояний инертных газов (газ, жидкость и твёрдые тела).

К ван-дер-ваальсовым силам относятся взаимодействия между диполями (постоянными и индуцированными). Название связано с тем фактом, что эти силы являются причиной поправки на внутреннее давление в уравнении состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. Эти взаимодействия в основном определяют силы, ответственные за формирование пространственной структуры биологических макромолекул.

Ван-дер-ваальсовы силы также возникают между частицей (макроскопической частицей или наночастицей) и молекулой и между двумя частицами.

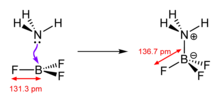

12. Донорно-акцепторный механизм (иначе координационный механизм) — способ образования ковалентной химической связи между двумя атомами или группой атомов, осуществляемый за счет неподеленной пары электронов атома-донора и свободной орбитали атома-акцептора.

Термины «донорно-акцепторная связь» или «координационная связь» некорректны, поскольку это не есть вид химической связи, а лишь теоретическая модель, описывающая особенность её образования. Свойства ковалентной химической связи, образованной по донорно-акцепторному механизму, ничем не отличаются от свойств связей, образованных по обменному механизму (например, связи N—H в аммонии (NH4+) или связи O—H в гидроксонии (Н3O+)).

Образование аддукта аммиака и трифторида бора

Донорами обычно выступают атомы азота, кислорода, фосфора, серы и др., имеющие неподелённые электронные пары на валентных орбиталях малого размера. Роль акцептора могут выполнять ионизированный атом водорода H+, некоторые p-металлы (напр., алюминий при образовании иона AlH4-) и, в особенности, d-элементы, имеющие незаполненные энергетические ячейки в валентном электронном слое.

Именно с позиций донорно-акцепторного механизма описывается образование локализованных ковалентных связей в молекулах и молекулярных ионах комплексных (координационных) соединений: связь формируется за счёт неподелённой пары электронов лиганда и свободной орбитали атома-комплексообразователя. Донорно-акцепторный механизм также описывает образование промежуточных продуктов (интермедиатов) реакции, например, комплексов с переносом заряда.

Модель донорно-акцепторного механизма существует только в рамках представлений о валентности как о локализации электронной плотности при образовании ковалентных связей (метод валентных схем). В рамках метода молекулярных орбиталей необходимости в подобных представлениях нет.

Комплексные соединения (лат. complexus — сочетание, обхват) или координационные соединения (лат. co — «вместе» и ordinatio — «упорядочение») — частицы (нейтральные молекулы или ионы), которые образуются в результате присоединения к данному иону (или атому), называемому комплексообразователем, нейтральных молекул или других ионов, называемых лигандами. Теория комплексных соединений (координационная теория) была предложена в 1893 г. А. Вернером.

Комплексные соединения мало диссоциируют в растворе (в отличие от двойных солей). Комплексные соединения могут содержать комплексный малодиссоциирующий анион ([Fe(CN)6]3−), комплексный катион ([Ag(NH3)2]+), либо вообще не диссоциировать на ионы (соединения типа неэлектролитов, например карбонилы металлов). Комплексные соединения разнообразны и многочисленны.