- •1 Москва 2' «машиностроение» I 19 7 7

- •Глава 1

- •1.1. Понятия о пластической деформации

- •1.2. Строение металлов

- •1 Кроме атомов, расположенных на поверхности тела, на границах зерен и внутри зерен при нарушении в них правильности кристаллического строения (см. Стр. 21).

- •1.3. Холодная пластическая деформация монокристалла

- •1.4. Элементы теории дислокаций

- •1.4.5. Скорость движения дислокаций

- •1.4.6. Взаимодействие дислокаций

- •2 М. В. Сторожев 33

- •1.5. Холодная пластическая деформация поликристалла

- •1.6. Упрочнение при холодной деформации

- •1.7. Кривые упрочнения

- •Глава 2

- •2.1. Деформация при повышенных температурах;

- •2.2. Виды деформации при обработке металлов давлением

- •2.3. Влияние температуры на сопротивление деформированию и пластичность

- •2.4. Влияние горячей деформации на свойства металла

- •2.5. Условие постоянства объема

- •2 Это так называемый закон наличия упругой деформации при пластическом деформировании.

- •2.6. Степень деформации и смещенный объем

- •3 М. В. Сторожев 65

- •2.7. Скорость деформации

- •2.8. Влияние скорости деформации на пластичность и сопротивление деформированию

- •2.9. Сверхпластичность

- •Глава 3 напряжения

- •3.1. Общие понятия

- •3.2. Напряжения в координатных площадках

- •3.3. Напряжения в наклонной площадке

- •3.4. Главные нормальные напряжения

- •3.5. Понятие о тензоре напряжений

- •3.6. Эллипсоид напряжений

- •3.7. Главные касательные напряжения

- •3,8. Октаэдр и чес кие напряжения

- •3.9. Диаграмма напряжений мора

- •4 М. В. Сторожев 97

- •3.10. Условия равновесия для объемного напряженного состояния

- •3.11. Осесимметричное напряженное состояние

- •3.12. Плоское напряженное и плоское

- •Глава 4

- •4.1. Компоненты перемещений и деформаций в элементарном объеме

- •4.2. Неразрывность деформаций

- •4.3. Скорости перемещений и скорости деформаций

- •4.4. Однородная деформация

- •Глава 5

- •5.1. Условие пластичности

- •5.2. Физический смысл условия пластичности

- •5.3. Геометрический смысл энергетического условия пластичности

- •5.4. Частные выражения условия пластичности

- •5.5. Влияние среднего по величине главного нормального напряжения

- •5.6. Связь между напряжениями и деформациями при пластическом деформировании

- •5.7. Механическая схема деформации

- •5.8. Принцип подобия

- •5.9. Контактное трение при пластическом деформировании

- •5.9.1S Особенности пластического трения

- •5,9.2. Факторы, влияющие на величину сил контактного трения

- •6 М. В. Сторожев 161

- •5.9.3. Определение касательного напряжения на контактной поверхности

- •5.10. Принцип наименьшего сопротивления

- •5.11. Неравномерность деформаций

- •1 В литературе иногда вместо термина «остаточные напряжения» применяют неправильный термин «внутренние напряжения», не считаясь с тем, что «внешних» напряжений не существует.

- •Глава 6

- •6.1. Общие положения

- •1 Интеграл (6.1) можно также записать в форме f

- •6.2. Решение дифференциальных уравнений равновесия совместно с условием пластичности

- •6.3. Основы метода расчета деформирующих усилий по приближенным уравнениям равновесия и условию пластичности

- •6.4. Метод линий скольжения

- •1 Более точные доказательства см. В работах [34, 73, из]. 7 м. В. Сторожев

- •1 Строгий вывод системы (6.22) см. В работах [33, 34, 1031.

- •2 Изложение методов численного интегрирования уравнений характеристик выходит за пределы настоящего учебника и требует от читателя знаний по математике, превышающих программу втузов.

- •6.5. Понятие о методе верхней оценки*

- •6.6. Метод сопротивления материалов пластическим деформациям

- •6.7. Метод баланса работ

- •6.8. Понятие о визиопластическом методе

- •1 Желающим изучить метод рекомендуем обратиться к литературе [102].

- •2 Примеры решений, выполненных визиопластическим методом, см. В работе [106].

- •6.9. Краткое сопоставление различных методов

- •7.1. Осадка

- •1 Здесь, как и везде в этой книге, принимается алгебраическая величина напряжений.

- •1 Берем далее абсолютные величины напряжений, поскольку знак минус для удельных усилий (средних давлений) не имеет значения, т. Е. Их можно считать всегда положительными.

- •1 Формула (7.22) приведена в [108] в другой, несколько более сложной форме. 9 м. В. Сторожев 257

- •7.2. Толстостенная труба под равномерным давлением

- •7.3. Протяжка

- •7,3.2, Протяжка заготовки круглого сечения

- •7.4. Выдавливание

- •10 М. В. Сторожев

- •7.5. Прошивка

- •7.5.2. Удельное усилие деформирования при внедрении пуансона в полупространство

- •11 М. В. Сторожен 321

- •2K Точка х

- •2 Подробнее см. В работе

- •7.7. Скручивание

- •Глава 8

- •8.1. Дополнительные данные по методике анализа

- •8.2. Гибка

- •8.3. Вытяжка без утонения стенки

- •8.4. Отбортовка

- •8.5. Обжим

- •8.6. Вытяжка с утонением стенки

- •8.7. Вырубка и пробивка

- •174, 320 Гун г. 229 Давиденков н. Н. 6 Де—Пьер в. 165

- •247, 257, 263, 280, 306 Фангмайер э. 288 Форд X. 216 Франк ф. К. 29, 32 Френкель я. И. 21 Хан в. 314

- •288, 342 Ходж ф. Р. 185, 203, 288 Христиапович с. А. 6, 185, 193

- •287, 320, 330, 358 Штэк э. 314 Эйлер л. 364 Эйсбейн в. 288 Эйхингер а, 94

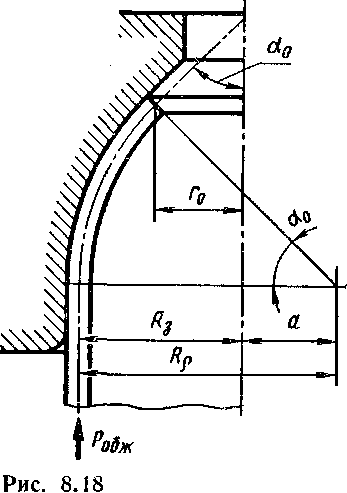

8.5. Обжим

Анализ распределения напряжений в заготовке при обжиме приведен в работах [1, 33, 113]. Рассмотрим обжим цилиндрической тонкостенной заготовки матрицей, образующая рабочей полости которой имеет постоянный радиус кривизны. На рис. 8.18 представлены схема деформирования заготовки в такой матрице и принятые обозначения размеров.

COS

ОС,

о

- ' г0 _ а + г0 _ (8 99)

Одновременно с этим в процессе деформирования заготовки радиус р любого ее элемента вследствие перемещения относительно рабочей поверхности матрицы уменьшается, т. е. тангенциальная деформация элемента является деформацией сжатия.

Как было отмечено ранее, при R

(8.100)

0п = —о\

Распределение напряжений ор в очаге деформации при обжиме в матрице с криволинейной образующей (Rp = const) может быть получено путем совместного решения уравнения равновесия (8.6) и уравнения (8.100).

Рассмотрим вначале решение без учета влияния упрочнения и изменения толщины заготовки в процессе деформирования на величину напряжений ор, действующих в очаге деформации.

Для заданной формы очага деформации (Rp = const) справедливы следующие очевидные соотношения: р = Rp cos а — а;

dp

—

—Rp

sin

ada;

Re

=

Rp со^д

. Подставляя их

в уравне-

ние (8.6) и решая его совместно

с уравнением (8.100), после не-

сложных

преобразований получаем

dap ( sin a \ sin a -\- jx cos a

da

/ sin a \ sin a -4- it cos a n , n,,

„{ т и

I—a,

r

,—-

= 0. (8.101)

P V cos a — b ' / s cos a — b v '

В уравнении (8.101) принято, что b = -75—. Уравнение (8.101)

является линейным дифференциальным уравнением первого порядка, решение которого имеет следующий вид:

С + о J sina + ^c°sa е~1 (гоГ^Ь - д) da da 1 ь J cos а — b

X

»J \cosa — ь '

xeJ\cosa-b . (8.102)

Выполняя интегрирование функций, входящих в показатель степени, получаем

о =Гс4-о f sin a + М- cos « ,n (cosa_b)+lia ja 1 e_ln (cosа_6)_дк _ p L J cos a — Ь j

C

+ osJ

(sina-(-pcosa)e^daj—sa_&

.

Для значений коэффициента трения р, < 0,2 без большой погрешности можно экспоненциальные функции е^а и е~^а заменить первыми двумя членами разложения их в ряд. Производя указанную замену, раскрывая скобки в подынтегральном выражении и пренебрегая слагаемым, содержащим множитель ц2, получаем

Ор

=

[

С

+

о, j

(sin

а

-f

ц

cos

а

+

pa

sin a)

da]

Js~^b

,

а

после интегрирования получаем

ор = {С -f- os [2р sin a— (1 + pa) cos a]} 1 ~

cos a-

Произвольную постоянную интегрирования С находим из граничных условий, согласно которым при a = a0 (на крае заготовки) напряжение ар = 0. Пользуясь этим граничным условием, определяем значение произвольной постоянной С:

С = —os [2р sin а0 — (1 + И«о) cos ао 1.

и, наконец,

ор — — as [(1 -f- pa) cos a — (1 -f- иа0) cos a0 +

+

2tx(sina0—slna)l

^"Ц"

• (8.103)

Формула (8.103) позволяет установить распределение напряжений 0р = / (а) в очаге деформации при обжиме в матрице с криволинейной образующей при Rp = const. Из формулы видно, что напряжение ор = 0 при a = an (на крае изделия); увеличивается по мере уменьшения угла а и достигает наибольшего значения о'р при a = 0 (на границе между очагом деформации и недеформируемой частью исходной заготовки).

Подставляя в формулу (8.103) значение a = 0, получаем формулу (8.104) для определения величины напряжения ор,. действующего на границе очага деформации:-

ap = rzЈ-[l — 0 +Mao)cosa0-f 2pslna0]. (8.104)

В формуле (8.104) напряжение а'р дано в функции угла а0. Это же напряжение можно выразить в функции радиуса г0, для чего в формуле (8.104) тригонометрические функции необходимо заменить следующими очевидными выражениями:

р

cosa0=

IT

0

;

sina0= =-

Ар кр

an = arccos

Rp '

Подставляя

эти выражения в формулу (8.104), а также

учи-

тывая, что Ь

— = ^°

^3

,

получаем

«р «р

_ц

*.

+ *р-*.

arccos

г.

+

Яр-*.)

. (8.105)

A3 "р /

В тех случаях, когда угол а0 сравнительно мал, а0 < 40е,-без большого ущерба для точности можно принять, чтоа0 cos а0 — = sin а0, и тогда формула (8.104) получит более простой вид

о'р = — пгтгО—cosa0-|- pislna0). (8.106)

Эту же формулу с помощью приведенных ранее выражений, связывающих тригонометрические функции g радиусами R3, Rp, г0, можно написать аналогично формуле (8.105)

oP = -os (\-JJL+-^-VRl-(r0-l-RP-R3r). (8.107)

Напряжение оршах, действующее в станках обжимаемой заготовки, следует определять с учетом того, что у элементов заготовки при перемещении из недеформируемого участка в очаг деформации уменьшается радиус кривизны срединной поверхности в меридиональном сечении от бесконечности до величины /?р. Таким образом, на входе в очаг деформации элементы заготовки получают изгиб, что должно оказывать влияние на величину напряжения оршах. В первом приближении можно принять, что изгиб элементов заготовки при их перемещении относительно матрицы обжима при резком изменении радиуса Rp вызовет увеличение напряжения ор на Дггр, величина которого приближенно определяется по формуле (8.52). Тогда напряжение оршах будет равно сумме напряжения ор и приращения напряжения Дор.

Если величину ар определить по формуле (8.107), то получим

арШах = ~а6[1--^+^7Т/^-(/-о + ^р~^)2+1^].

(8.108)

Если обозначить отношение -^-= тоб, то формулу (8.108) можно записать несколько иначе:

1 — т06 + р У 2 (1 - mo6) g - (1 - тоб)3 + .

(8.108а)

Из формулы (8.108а) следует, что при постоянном значении

s Rn

пт-ав и с увеличением отношения -~- слагаемое, учитывающее

влияние трения на оршах, увеличивается, а слагаемое, учитывающее влияние изгиба, уменьшается. Отсюда можно заключить, что при малых значениях коэффициента трения (д. < 0,1) уве-

личение отношения ~- может привести к незначительному умень-

АЗ

шению

отношения —

шах-,

в то время как при относительно

больших значениях коэффициента трения

(р > 0,2) увеличение приводит к увеличению

отношения gp

тах.

Лз ^>

Аналогичным образом можно получить расчетные формулы для случая обжима в конической матрице (рис. 8.19). Очаг деформации в этом случае состоит из двух участков: /, в котором заготовка соприкасается с конической полостью матрицы, и

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ж |

г, |

У/ к* |

|

участка II свободного изгиба с радиусом Rp срединной поверхности, в котором заготовка не соприкасается с матрицей.

р

cos ак

Распределение напряжений в основном, коническом, участке очага деформации можно установить, подставляя значение ае = —а5 из условия пластичности в уравнение (8.6) и учитывая, что а = const = оск;

оо и Rp. =

Р~^Г + °р + °» 0 + И ct§a^ = °-

Интегрируя это дифференциальное уравнение с разделимыми переменными, находим

°р= — Ml + |ictgcg +

Произвольную постоянную инте- Рис. 8.19 грирования С можно найти из гра- ничного условия, согласно которому при р = г0 (на крае заго- товки) напряжение ор = 0:

С = r0as (1 + (Л ctg ocj.

Подставляя значение С в предыдущее уравнение, получаем формулу (8.109), которая позволяет установить распределение напряжений в коническом участке очага деформации:

ae(l + HctgoK)(l--^-).

(8.109)

Напряжение о'р, действующее в коническом участке очага деформации на границе его с участком свободного изгиба, можно получить из формулы (8.109) при подстановке в нее значения Р = ri (рис. 8.19):

^ = _a,(l+nctgcg(l-l2-).

(8.110)

Распределение напряжений на участке // очага деформации находим, решая уравнение (8.6), в котором принято р. = 0 (контакт заготовки с инструментом отсутствует). Получающееся дифференциальное уравнение имеет вид

day 0Р + as

dp

Интегрирование

его дает уравнение

![]()

Используя это граничное условие, находим

-Ф + М8«к)(1—^) + 11-]=-«,, + -£;

отсюда произвольная постоянная интегрирования С = 0/1[ 1 - (1 + ц ctg eg (1 - ) - .

Подставляя значение С в уравнение для определения величины Ор в участке // очага деформации, получаем

°p = -^-f-Hl+HctgaK)(l-f)f + ]•

(8.111)

Значение напряжения Ор, действующего в участке // очага деформации на его границе с недеформируемой частью заготовки, определим по формуле (8.111) при подстановке в нее значения р = R3. Для упрощения в третьем и четвертом слагаемом примем

o; = -os[l--^+(l + pctgaK)(l--^) + 1|-r]. (8.112)

Напряжение оршах, действующее в стенках обжимаемой заготовки, с учетом влияния изгиба определим как сумму напряжения ор и приращения напряжения Дор:

<w = ~ °> [ 1 it + (1 + и ctg о,) (1 - -g-) + - 2^- ] •

(8.113)

Для определения ортах по формуле (8.113) при обжиме в конической матрице необходимо знать величину радиуса участка свободного изгиба. В первом приближении можно принять, что величина Rp в участке // очага деформации определяется по фор-

392 .

муле (8.40), как в случае, когда меридиональное напряжение сравнительно велико:

К , МТ" . (8.114)

4ap(l-cosaK)

Подставляя значение Rp из выражения (8.114) в (8.113),

получаем

1 —

-^•+(l + l*ctg«B)(l—^-) +

+ -*-(!-COS од

(8.115)

Подставляя значение ор из (8.110) в (8.115), после несложных преобразований получаем

°ргак= -os[l --^ + (l + HCtgaK)(l--^-) (3-2cosaK)].

(8.116)

Так как при обжиме радиусы гх и Rb незначительно отличаются по величине один от другого, то без большого ущерба для точности формулу (8.116) можно записать в несколько ином виде

apmax = - °s (1 + И ctgaj ( 1 — (3 - 2cos а,). (8.1 17)

Формула (8.117) позволяет определить величину напряжения ортах, действующего в стенках заготовки при обжиме в конической матрице.

Заметим, что этой формулой нельзя пользоваться для определения величины аршах при обжиме в конической матрице, когда обжатая часть заготовки выходит в цилиндрическое отверстие матрицы, так как в этом случае появится новый участок очага деформации (на скругленной кромке матрицы), на границах которого элементы заготовки будут получать изгиб и спрямление [70].

Проведенный

анализ обжима в конической матрице и

в матрице с криволинейной образующей

был выполнен без учета влияния упрочнения

и изменения толщины заготовки в процессе

деформирования на величину артах.

Учтем, хотя бы приближенно, влияние

упрочнения на величину аршах

при обжиме в конической матрице,

принимая, что напряжение текучести as

связано

с относительным сужением при испытании

на растяжение линейной зависимостью,

и учитывая, что при обжиме тангенциальная

деформация ее

= ^3

р

эквивалентна относительному сужению.

A3

Из формулы (1.13) получаем уравнение для определения величины os:

а, .-о10 + я(1--^-). (8.118)

1.4 l.il'i 393

Заменяя в дифференциальном уравнении для конического участка очага деформации напряжение текучести as его значением из уравнения (8.118), получаем

р-|г + °р + (°*° +77 ~77 ж) V + •*= 0:

это уравнение можно записать в несколько ином виде: *тР ар , («Т, + Я-Л-|-)(1 + ^е«к) dp Р Р

Уравнение является линейным дифференциальным уравнением первого порядка, решение которого можно написать в виде

°р = -7Г - Ко + Щ (1 -f р ctgод + Я (1 -f pctgaK) р

Произвольную постоянную интегрирования находим из граничного условия, согласно которому при р = г0; ор = О

г2

с = г0 (о10 + Я) (1 + р ctg од - я (1 + р ctg од -г^-.

Подставляя значение С после преобразований, получаем

Op = -[oT0 + /7(l-^.)](l + [ictgaK)(l--a.). (8.119)

Подставляя в формулу (8.119) значение р = R3 и учитывая влияние изгиба на входе в матрицу множителем (3—2 cos оск) аналогично тому, как это сделано в формуле (8.117), получаем значение оршах, действующего в стенках обжимаемой заготовки с учетом влияния упрочнения:

Оршах = — [Чо + ^-)](l + |*ctgaj X

X (l — -^)(3-2cosaK). (8.120)

Легко

убедиться, что множитель j^oT0

+

^ 1 j

явля-

ется

по существу средним арифметическим

максимального и ми-

нимального

значений напряжения текучести в очаге

деформа-

ции. Действительно, минимальное

значение напряжения теку-

чести os

min

=

0тО

^при

ее

= ^3

~ ^3

= 0^

и максимальное зна-

чение

напряжения текучести os

шах

= от0

-(- Я

3

^ 0

(на кромке

обжимаемой заготовки при р == /"0). Среднее арифметическое этих двух значений

„ _ °"s min ~Ь Q"s шах . /7 /1 ro \

us Ср — 2 — 0тО -Y 2 \ 1 R3 ) '

Таким образом, влияние упрочнения на величину аршах, действующего в стенках обжимаемой заготовки, приближенно можно учесть заменой в установленных ранее формулах напряжения текучести as средним для очага деформации напряжением текучести, определяемым в предположении справедливости линейной зависимости напряжения текучести от относительного сужения.

Рассмотрим теперь, каким образом можно учесть влияние изменения толщины заготовки в процессе деформирования на величину напряжения артах, действующего в стенках обжимаемой заготовки. Рассмотрим прежде всего характер изменения толщины заготовки при обжиме. Соотношение между скоростями деформации в любой точке очага деформации в данный момент деформирования можно установить по известным значениям напряжений. Уравнение связи напряжений и скоростей деформаций для плоского напряженного состояния (он == 0) в принятых обозначениях можно написать

gp — ffe _ ер — е9 0е ёв — е„

Выражая скорость деформации вр = / (ее, е„) по условию постоянства объема ер = —ее — е„ и подставляя это значение ер в полученное уравнение, после преобразований находим

0е е„-ё8

Для конической части очага деформации напряжения ор в функции координаты р (без учета упрочнения) выражаются формулой (8.109); ае = —оь (по условию пластичности). Подставляя значения ае и ар в уравнение связи, после преобразований получаем

l + (l+HctgaK)(l--^-) .

е„= ) ^ее. (8.121)

2-(l+nctgaK)(i--^j

Из формулы (8.121) видно, что скорости деформации е„ и е0 имеют обратные знаки, а так как скорость деформации ее отрицательна, то скорость деформации еп положительна. Другими словами, при обжиме толщина заготовки в любой точке очага деформации увеличивается.

Если принять в первом приближении, что соотношение между величинами напряжений ар и ае для любого элемента заготовки остается постоянным на протяжении всего процесса деформирования, то формулу (8.121) при замене скоростей деформации на деформации можно использовать для определения конечной

395

толщины стенки в обжатой части очага деформации. Так как при обжиме деформации значительны, то более правильные значения будет давать формула (8.121), если в ней использовать не относительные деформации, а логарифмические

б„

In — и бя = In ■—.

sii а R3

Выполняя эти замены, получаем

l + (I+HcigaK) (l- -£-)

, 2-(l+nctgaK)(l~

-)

(8.122)

Эта формула позволяет определить значение конечной толщины в любой точке обжатой части заготовки, отстоящей на расстоянии р от оси симметрии.

Конечное значение толщины стенки по краю обжатой части заготовки (при р = г0) определяется более простой формулой

(8.123)

Конечная

толщина стенки в обжатой части заготовки

имеет наибольшее значение вблизи края

заготовки и убывает по мере увеличения

радиуса р, достигая минимального

значения (s

=

sH)

при

р = R3

На

рис. 8.20 приведены графики изменения

толщины s

вдоль

образующей конической, обжатой части

заготовки, полученные расчетом по

формуле (8.122) и в опытах. Сопоставление

графиков показывает, что формула

(8.122) правильно отражает характер

изменения толщины заготовки при

обжиме и дает вполне удовлетворительную

точность расчетных значений. Некоторая

разница между экспериментальными

и расчетными графиками, очевидно,

объясняется тем, что расчетное

значение толщины определялось без

учета 23

р,мм

ВЛИЯНИя

упрочнения и изгиба, которые

способст-

И

39 Рис.

8.20

396

г,

мм

3,8

3,7

3,5

ЗА

3,3

з,г

3,1

^0,67

Обжим

ак=

const=15°

> Г""

о п

Г

°У

/

>

/ /у

о—о171'

о

1=0,77

/р

т0&

=

0,82

'

s У

о

Ра

■f

/ /

У//

3,8

33

31

37

35

вуют более интенсивному изменению толщины стенок заготовки при деформировании.

Приведенные графики показывают также, что без большой погрешности можно принять, что конечная толщина в обжатой части заготовки находится в линейной зависимости от радиуса р.

Выражение s — f (р) и изменения толщины ds в этом случае можно записать

s = sH (Лр -f Л о); ds = sHAdp. (8.124)

Дифференциальное уравнение равновесия (8.7) для обжима в конической матрице с учетом изменения толщины заготовки в очаге деформации после использования условия пластичности имеет вид

Р^Г + °р(1 +-Ј|-) + Ml + HctgaK) = 0. (8.125)

Подставляя значения s и ds из (8.124) в (8.125), после несложных преобразований находим

^ + <.Д^+^л) + «.1±^=-0. ,8.126,

Решение этого дифференциального уравнения первого порядка с использованием граничного условия при р = г0, ор = 0 приводит к формуле

оР = - ± (1 + Р ctg од [ 1 + _ JJL ] . (8Л27)

Наибольшее значение ор — артах получает при р = R3 на переходе от очага деформации к недеформируемой части заготовки (без учета влияния изгиба):

Os /1 I i \ /1 , А га Агв — 2А0 \

op

т„

= - - (I

+

р ctgaK)

(l

+ ARs

+

Ao

-

-fi

ARa

+

Au

)

•

(8.128)

Используя формулы (8.122) и (8.123) для отыскания значения s на границах очага деформации, находим, что при р = R3

s = sH и AR3 + А о = I, а при р = r0 s = sH ]/ -у3- и Ага +

+ л0 = ]/Ж.

Подставляя приведенные соотношения в формулу (8.128), а также определяя из них значения Л и Л0, после некоторых преобразований находим

opmax^-^(l + pctgaK)(l-]/^:+|/^-^).

(8.129) 397

Эта же формула может быть представлена в несколько ином виде:

apmax = --^(l + u.ctgaK) (l -Ь УЧг)" (8Л2-9-а)

Из формулы (8.129а) можно заметить, что множитель ~ 1л + "^"Т2") по существу является отношением средней

для очага деформации толщины заготовки scp == -i- -f- su .

к ее исходной толщине sH.

Таким образом, влияние изменения толщины заготовки в процессе деформирования при обжиме на величину напряжения ортах> действующего в стенках обжимаемой заготовки, можно приближенно учесть введением в расчетные формулы, получен-

ные без учета изменения толщины, множителя -?jr(l + ]/ -7^*)'

Учет влияния упрочнения и изменения толщины заготовки в процессе обжима на величину артах позволяет установить расчетные формулы, отражающие влияние всех основных факторов.

Например, для обжима в конической матрице без образова- ния цилиндрического участка меньшего диаметра (см. рис. 8.19) такую расчетную формулу можно получить на основе формулы (8.120):

<w=- 4[>т0+4 (1 - + x

X (1 +fxctgaK) (l — -j^ ) (3 - 2 cos ocK). (8,130)

Формула (8.130) позволяет определить величину оршах е Уче_ том влияния трения, изгиба, упрочнения и увеличения толщины заготовки в процессе деформирования. Анализируя формулу (8.130), можно заметить, что напряжение ортах увеличивается

g уменьшением отношения —-, а также е увеличением коэффициента трения, экстраполированного предела текучести ат0 и модуля упрочнения 77, а кроме того, зависит от угла конусности матрицы. Зависимость opaax = f(aK) имеет сложный характер. Действительно, с увеличением угла конусности матрицы ах множитель, учитывающий влияние трения (1 + ц cxg au), уменьшается, в то время как множитель, учитывающий влияние изгиба (3 — 2 cos aK), увеличивается.

На рис. 8.21 показаны типовые графики зависимости Робж = = / (ак) для обжима в конической матрице \ Из графиков видно, что существуют оптимальные значения углов конусности матрицы,

при которых при прочих равных условиях (^jr-; I3! стю и ^)

кгс

гиоо

2000 напряжение

o"p

ma,i

имеет

минимальную величину. Из тех же

графиков можно заметить, что значение

оптимального угла конусности матрицы

увеличивается с увеличением коэффициента

трения.

напряжение

o"p

ma,i

имеет

минимальную величину. Из тех же

графиков можно заметить, что значение

оптимального угла конусности матрицы

увеличивается с увеличением коэффициента

трения.

1600

1200

600

Рис. 8.21

Аналогичным образом введением соответствующих множителей в полученные ранее расчетные формулы можно .учесть влияние упрочнения и увеличения толщины заготовки в процессе деформирования при обжиме в матрице с криволинейной образующей.

Рассмотрим еще некоторые задачи, связанные с анализом операции обжима. Интересное решение может быть получено при допущении о том, что изменение толщины при обжиме может быть принято аналогичным изменению толщины в случае линей- ной схемы сжатия (допущение, приемлемое при обжиме с малыми обжатиями или для краевой части очага деформации, в котором напряжения ор сравнительно невелики).

В этом случае из формулы (8.122) следует, что s = sH|/r-^3-,

Vr

a ds

— dp. Подставим найденные значения s и ds

2р Vp

в уравнение (8.125), которое при этом преобразуется к виду

dp

+ -у- ор + о, (1 + р ctgaK) = 0.

Интегрирование этого уравнения с использованием граничного условия при р = г0, ор = 0 приводит к формуле

Сопоставление полученной формулы с формулой (8.109) показывает, что изменение толщины заготовки при обжиме способствует увеличению абсолютных значений меридионального сжимающего напряжения.

В действительности увеличение толщины заготовки при обжиме происходит более интенсивно, чем при допущении о равенстве меридиональной деформации и деформации изменения толщины (линейная схема), особенно в участках очага, где ор сравнительно велико.