- •1 Москва 2' «машиностроение» I 19 7 7

- •Глава 1

- •1.1. Понятия о пластической деформации

- •1.2. Строение металлов

- •1 Кроме атомов, расположенных на поверхности тела, на границах зерен и внутри зерен при нарушении в них правильности кристаллического строения (см. Стр. 21).

- •1.3. Холодная пластическая деформация монокристалла

- •1.4. Элементы теории дислокаций

- •1.4.5. Скорость движения дислокаций

- •1.4.6. Взаимодействие дислокаций

- •2 М. В. Сторожев 33

- •1.5. Холодная пластическая деформация поликристалла

- •1.6. Упрочнение при холодной деформации

- •1.7. Кривые упрочнения

- •Глава 2

- •2.1. Деформация при повышенных температурах;

- •2.2. Виды деформации при обработке металлов давлением

- •2.3. Влияние температуры на сопротивление деформированию и пластичность

- •2.4. Влияние горячей деформации на свойства металла

- •2.5. Условие постоянства объема

- •2 Это так называемый закон наличия упругой деформации при пластическом деформировании.

- •2.6. Степень деформации и смещенный объем

- •3 М. В. Сторожев 65

- •2.7. Скорость деформации

- •2.8. Влияние скорости деформации на пластичность и сопротивление деформированию

- •2.9. Сверхпластичность

- •Глава 3 напряжения

- •3.1. Общие понятия

- •3.2. Напряжения в координатных площадках

- •3.3. Напряжения в наклонной площадке

- •3.4. Главные нормальные напряжения

- •3.5. Понятие о тензоре напряжений

- •3.6. Эллипсоид напряжений

- •3.7. Главные касательные напряжения

- •3,8. Октаэдр и чес кие напряжения

- •3.9. Диаграмма напряжений мора

- •4 М. В. Сторожев 97

- •3.10. Условия равновесия для объемного напряженного состояния

- •3.11. Осесимметричное напряженное состояние

- •3.12. Плоское напряженное и плоское

- •Глава 4

- •4.1. Компоненты перемещений и деформаций в элементарном объеме

- •4.2. Неразрывность деформаций

- •4.3. Скорости перемещений и скорости деформаций

- •4.4. Однородная деформация

- •Глава 5

- •5.1. Условие пластичности

- •5.2. Физический смысл условия пластичности

- •5.3. Геометрический смысл энергетического условия пластичности

- •5.4. Частные выражения условия пластичности

- •5.5. Влияние среднего по величине главного нормального напряжения

- •5.6. Связь между напряжениями и деформациями при пластическом деформировании

- •5.7. Механическая схема деформации

- •5.8. Принцип подобия

- •5.9. Контактное трение при пластическом деформировании

- •5.9.1S Особенности пластического трения

- •5,9.2. Факторы, влияющие на величину сил контактного трения

- •6 М. В. Сторожев 161

- •5.9.3. Определение касательного напряжения на контактной поверхности

- •5.10. Принцип наименьшего сопротивления

- •5.11. Неравномерность деформаций

- •1 В литературе иногда вместо термина «остаточные напряжения» применяют неправильный термин «внутренние напряжения», не считаясь с тем, что «внешних» напряжений не существует.

- •Глава 6

- •6.1. Общие положения

- •1 Интеграл (6.1) можно также записать в форме f

- •6.2. Решение дифференциальных уравнений равновесия совместно с условием пластичности

- •6.3. Основы метода расчета деформирующих усилий по приближенным уравнениям равновесия и условию пластичности

- •6.4. Метод линий скольжения

- •1 Более точные доказательства см. В работах [34, 73, из]. 7 м. В. Сторожев

- •1 Строгий вывод системы (6.22) см. В работах [33, 34, 1031.

- •2 Изложение методов численного интегрирования уравнений характеристик выходит за пределы настоящего учебника и требует от читателя знаний по математике, превышающих программу втузов.

- •6.5. Понятие о методе верхней оценки*

- •6.6. Метод сопротивления материалов пластическим деформациям

- •6.7. Метод баланса работ

- •6.8. Понятие о визиопластическом методе

- •1 Желающим изучить метод рекомендуем обратиться к литературе [102].

- •2 Примеры решений, выполненных визиопластическим методом, см. В работе [106].

- •6.9. Краткое сопоставление различных методов

- •7.1. Осадка

- •1 Здесь, как и везде в этой книге, принимается алгебраическая величина напряжений.

- •1 Берем далее абсолютные величины напряжений, поскольку знак минус для удельных усилий (средних давлений) не имеет значения, т. Е. Их можно считать всегда положительными.

- •1 Формула (7.22) приведена в [108] в другой, несколько более сложной форме. 9 м. В. Сторожев 257

- •7.2. Толстостенная труба под равномерным давлением

- •7.3. Протяжка

- •7,3.2, Протяжка заготовки круглого сечения

- •7.4. Выдавливание

- •10 М. В. Сторожев

- •7.5. Прошивка

- •7.5.2. Удельное усилие деформирования при внедрении пуансона в полупространство

- •11 М. В. Сторожен 321

- •2K Точка х

- •2 Подробнее см. В работе

- •7.7. Скручивание

- •Глава 8

- •8.1. Дополнительные данные по методике анализа

- •8.2. Гибка

- •8.3. Вытяжка без утонения стенки

- •8.4. Отбортовка

- •8.5. Обжим

- •8.6. Вытяжка с утонением стенки

- •8.7. Вырубка и пробивка

- •174, 320 Гун г. 229 Давиденков н. Н. 6 Де—Пьер в. 165

- •247, 257, 263, 280, 306 Фангмайер э. 288 Форд X. 216 Франк ф. К. 29, 32 Френкель я. И. 21 Хан в. 314

- •288, 342 Ходж ф. Р. 185, 203, 288 Христиапович с. А. 6, 185, 193

- •287, 320, 330, 358 Штэк э. 314 Эйлер л. 364 Эйсбейн в. 288 Эйхингер а, 94

8.2. Гибка

Пластический изгиб исследовали Н. И. Безухов [3], А. А. Ильюшин [33], Е. Н. Мошнин [51], И. П. Ренне [77], Н. Н. Малинин [47], А. Надаи [56], Р. Хилл [113] и др.

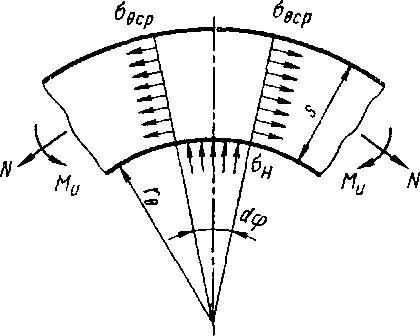

В общем случае изгиб заготовки осуществляется одновременным действием внешних изгибающих моментов, а также продольных и поперечных сил.

Рассмотрим чистый изгиб заготовки в виде широкой полосы.

Под действием изгибающих моментов, приложенных к двум противоположным краям прямоугольной заготовки, радиус срединной поверхности уменьшается. Начиная с определенного радиуса кривизны в поверхностных слоях заготовки появляются пластические деформации, причем по мере дальнейшего деформирования толщина зон пластических деформаций увеличивается. Пластическая деформация распространяется вглубь от поверхностей заготовки, а толщина упругодеформированного слоя уменьшается по мере увеличения кривизны срединной поверхности.

Нетрудно показать, что при -у- < 25, где рс — радиус срединной

поверхности и s — толщина заготовки, толщина упругодеформированного слоя составляет менее 0,1 s (es = 0,2%).

Опытами показано, что даже при значительных пластических деформациях при гибке в штампах (гибка усилием, а не только моментом) параллельные риски, нанесенные на боковой поверхности заготовки, принимают веерообразное расположение, причем почти не искривляются (рис. 8.4). Это показывает, что гипотеза плоских сечений остается в достаточной мере справедливой и при конечных пластических деформациях изгиба.

верхность называют ней- * Л1л

тральной поверхностью напряже- Рис> 8-5 ний. Учитывая допустимость использования гипотезы плоских сечений, можно полагать, что приращения деформаций при изменении кривизны линейно возрастают по мере удаления от нейтральной поверхности напряжений.

Нейтральная поверхность представляет собой геометрическую поверхность, смещающуюся в процессе изгиба по материальным слоям, составляющим заготовку. Это смещение нейтральной поверхности приводит к возникновению зоны немонотонной деформации, в которой слои, испытывающие сжатие в тангенциальном направлении, при дальнейшем увеличении кривизны начинают растягиваться в том же направлении.

Оценим приближенно размеры зоны немонотонной деформации при изгибе широкой полосы. Деформации в направлении ширины при изгибе широкой полосы можно принять равными нулю. В этих условиях е9 = —8Р, и площадь сечения заготовки в плоскости изгиба должна оставаться неизменной. Примем, что в любой момент деформирования нейтральная поверхность совпадает со срединной поверхностью заготовки рн = рс, где рн — радиуо нейтральной поверхности (рис. 8.5); р0 — радиус срединной поверхности.

Рассмотрим случай, когда плоская полоса изогнута на внутренний радиус гв (рис. 8.5). Найдем радиус pt материального слоя, с которым совпадала срединная поверхность перед изгибом плоской заготовки, когда эта поверхность делила площадь сечения заготовки на две равные части. Этот материальный слой в любой момент деформирования делит площадь сечения заготовки на две равные части (ег = 0), откуда следует

ос

=![]()

![]()

(8.8)

из

соотношения (8.8) получаем

(8.9)

Нетрудно

убедиться, что

2 Pi

4

)

и, в частности, при RH = 2rB = 2s толщина зоны немонотонной деформации

А = Pi — Рс = 0,08s.

Таким образом, толщина зоны немонотонной деформации хотя и невелика, но конечна, и при точных расчетах следует учитывать возникновение этой зоны.

Однако при изгибе на малые радиусы кривизны толщина зоны немонотонной деформации значительно возрастает благодаря тому, что в этом случае, как будет показано далее, нейтральная поверхность напряжений существенно смещается от срединной к внутренней поверхности заготовки.

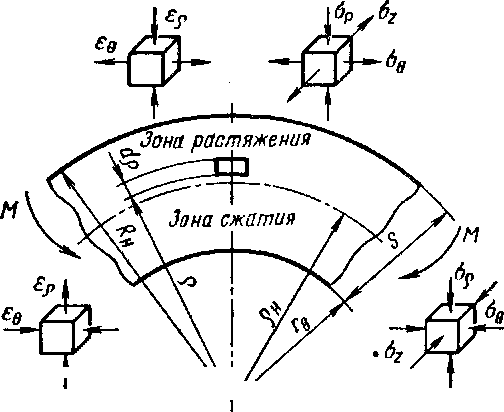

Рассмотрим распределение напряжений в широкой полосе при пластическом изгибе моментом.

При пластическом изгибе зависимость величины нормальных напряжений а0 от расстояния до нейтральной поверхности не является линейной, как при упругом изгибе, а имеет довольно сложный характер вследствие наличия пластических зон, а также вследствие влияния кривизны на распределение напряжений и схему напряженного состояния. При значительной кривизне изгибаемой заготовки в процессе деформирования наблюдается нажатие продольных слоев заготовки одного на другой, в результате которого возникают напряжения ар, перпендикулярные к срединной поверхности заготовки. Величина их возрастает от нуля на поверхности заготовки до максимального значения на нейтральной поверхности напряжений.

При рассмотрении условия равновесия элементов в очаге деформации при изгибе целесообразно воспользоваться полярной системой координат с полюсом, совпадающим с центром кривизны заготовки в данный момент деформирования.

При изгибе моментом касательные напряжения т9р отсутствуют, и уравнение равновесия (3.51) в принятых обозначениях напряжений получит вид

dap dp

+

Op — 09

р

= 0.

(8.10)

Энергетическое условие пластичности, записанное в упрощен-ной форме без учета влияния упрочнения, имеет вид

Од - dp = ± BCT

(8.11)

где знак + относится к зоне растяжения (р > рн), а знак — относится к зоне сжатия (р < р„). Коэффициент |3 = 1,15 для плоско-деформированного состояния.

Распределение напряжений в заготовке при изгибе найдем

для случая -j- < 25, когда толщиной упругодеформированного

слоя заготовки можно пренебречь и считать, что по всей толщине заготовка получает только пластические деформации.

Пренебрегаем также эффектом Баушингера в зоне немонотонной деформации и поле напряжений отыскиваем при нагружении для данного момента деформирования (при данных значениях #н и гв).

Решая совместно уравнения (8.10) и (8.11) и используя для отыскания произвольной постоянной интегрирования граничные условия, по которым для зоны растяжения напряжение ор == 0 на наружной поверхности заготовки (при р = RH), а для зоны сжатия Ор = 0 на внутренней поверхности (при р — /•„), находим формулы, позволяющие установить распределение напряжения в зоне растяжения (8.12), (8.13) и в зоне сжатия (8.14), (8.15).

Зона растяжения

ар=-Ра,1п-^-; (8.12)

are=Pa,(l-ln-^-). <8ЛЗ)

Зона сжатия

crp=-p41n^L; (8.14)

'в

are = -K(l+ln-er). (8.15)

Из условия равенства напряжений ар для границы зон сжатия и растяжения (при р = рн), определяемых по формулам (8.12) и (8.14), получаем формулу (8.16), полученную И. П. Ренне [77] и Р. Хиллом [113] для определения величины радиуса кривизны нейтральной поверхности напряжений:

Рн=УГ/?в''.. (8-16)

Из формул (8.12)"и (8.14) следует, что при значениях ~ > 5

максимальное значение напряжения ор на нейтральной поверхности напряжений оРн < 0,1оо, откуда вытекает, что при гв > > 5s схема напряженного состояния близка к линейной. С погрешностью, в среднем не превышающей 5%, можно считать также, что нейтральная поверхность напряжений совпадает со срединной поверхностью заготовки (рн ^ rB + 0,5s).

При sB < 5s влияние ор на величину и распределение напряжений сте по толщине заготовки становится значительным, а нейтральная поверхность напряжений смещаетея от срединной поверхности к центру кривизны.

Учитывая, что Ra = rB + s, и принимая радиус кривизны

Ь j г

срединной

поверхности р3

= —'

^ "

> а

Рн из

формулы (8.16),

легко получить относительную величину смещения ц нейтральной поверхности напряжений от срединной поверхности: *

ц в Л*=*и = 4. [УТ^Ц. - yiff. (8.17)

Как видно из соотношения (8.17), при ~- > 1 относительное смещение нейтральной поверхности напряжений ц <=«0 и увеличивается по мере уменьшения отношения достигая значения

г|«^ -i- при ~- = 0. В последнем случае нейтральная поверхность

переходит на внутреннюю поверхность заготовки.

Заметим, что как нейтральная, так и срединная поверхности являются геометрическими поверхностями, смещающимися в процессе изгиба по материальным слоям, составляющим заготовку.

Так как нейтральная поверхность напряжений разграничивает зону растяжения и зону сжатия, то смещение ее от срединной поверхности к внутренней поверхности заготовки должно увеличивать толщину зоны немонотонной деформации. Так как в зоне немонотонной деформации каждый материальный слой получал деформации тангенциального сжатия с последующим растяжением, то среди этих слоев должен быть слой, в котором абсолютные деформации сжатия и растяжения за предыдущие этапы деформирования равны. Длина этого слоя равна длине исходной заготовки, а поверхность, совпадающая с этим слоем в данный момент деформирования, называют нейтральной поверхностью деформаций.

Естественно, что радиус нейтральной поверхности деформаций рнд больше радиуса нейтральной поверхности напряжений р„, но в то же время меньше радиуса срединной поверхности. В последнем можно убедиться, если принять, что нейтральная поверхность деформаций расположена посередине зоны немонотонной деформации. Так, например, при гв = 0 Ra = s; pt = 0,71s [по формуле (8.9 ]); рн = 0 по формуле (8.16); рср = 0,5s и рнд =

=

Pl

~

р"

= 0,355s.

Из

этого же крайнего случая (гв

= 0) можно

заметить, что срединная поверхность существенно удалена от нейтральной поверхности напряжений и находится в зоне тангенциального растяжения, что до некоторой степени поясняет причину утонения заготовки при гибке по малому радиусу (рис. 8.6), которое можно оценить отношением конечной толщины st к начальной s0 [52].

а

b

0,75

0,50

0,25

Pa,

In]/

Jp max

"ж.

(8.18)

( |

So |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kb |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

3-UL So

12 3 4 5 6 7 8

Рис.

8.6

Ян

■■ 7,4 дости-

g увеличением кривизны заготовки и при

гает значения, равного напряжению текучести. Дальнейшее увеличение кривизны (уменьшение гв) приводит к тому, что артах становится больше напряжения текучести, а из условия пластичности следует, что в этом случае на нейтральной поверхности действует отрицательное напряжение ae = —(aomax — as). Таким

образом, при —— > 7,4 нейтральная поверхность напряжений

Г в

перестает быть поверхностью, на которой напряжение ае изменяет знак (ае = 0).

На это обстоятельство обратил внимание И. П. Ренне [77].

Заметим, что указанные изменения схемы напряженного состояния вблизи нейтральной поверхности напряжений возникают при весьма малых значениях гв. Действительно, приняв

= гв +s , получаем, что указанное изменение схемы напряженного состояния возникает при rB <5 0,156s.

Анализ процесса изгиба был выполнен без учета упрочнения, а следовательно, полученные зависимости справедливы для горячего деформирования.

В условиях холодного деформирования упрочнение приводит к увеличению напряжения текучести, а так как величины деформаций переменны по толщине, то и увеличение напряжения текучести от исходного значения также будет переменным по толщине.

Анализ распределения напряжений при гибке с учетом упрочнения проведем с использованием следующих допущений:

поворот сечений, перпендикулярных к срединной поверхности, происходит относительно точек, расположенных на нейтральной поверхности напряжений, в конечный момент деформации (пренебрегаем зоной немонотонной деформации);

материал заготовки одинаково упрочняется при сжатии и при растяжении;

, 3) по упрочняющему эффекту тангенциальная деформация при гибке эквивалентна линейной деформации при одноосном сжатии или растяжении.

Для удобства анализа используем кривую упрочнения в координатах напряжение — истинная деформация (логарифмическая), причем кривую приближенно заменим прямой линией по уравнению (1.20).

Приведем некоторые пояснения к принятым допущениям.

Как было показано ранее, нейтральная поверхность напряжен ний смещается в процессе увеличения кривизны заготовки при гибке. При этом смещаются и точки, относительно которых в каждый момент деформирования происходит поворот сечений и возникает зона немонотонной деформации.

Однако, так как толщина зоны немонотонной деформации при

— > 1 сравнительно невелика, то в первом приближении можно

использовать первое из приведенных допущений. Второе допущение в комментариях не нуждается.

Применительно к третьему дбпущению следует отметить, что при гибке широкой полосы принимается схема плоской деформации, и соотношения между главными линейными деформациями при гибке и при одноосном растяжении или сжатии будут различными. Разное соотношение между деформациями приведет к различию в формоизменении (а следовательно, и в упрочнении) элементов при одинаковых значениях одной из линейных деформаций. Одинаковое упрочнение в разных процессах деформирования будет при условии равенства интенсивности деформации [33]. Однако погрешность, вносимая третьим допущением, применительно к условиям гибки не очень велика, так как при одинаковой линейной деформации отношение интенсивностей деформации для схемы плоской деформации и для линейной схемы напряженного состояния составляет примерно 0,865.

Заметим, что при необходимости точность решения можно повысить, если указанный коэффициент ввести множителем перед модулем пластичности в уравнении прямой упрочнения.

Относительно использования кривой упрочнения в координатах напряжение—логарифмическая деформация заметим, что в случае кривой упрочнения в координатах напряжение текучести ■— относительная линейная деформация пришлось бы пользоваться одновременно кривыми упрочнения 1-го и 2-го рода или вводить пересчет деформаций с помощью условия постоянства объема, так как при гибке часть толщины получает сжатие в тангенциальном направлении, а часть — растяжение.

При этих допущениях условие пластичности (8.11) при подстановке в него напряжения текучести с учетом упрочнения получит вид

о-е - ор = ± 6 [от0 ± ПЬ], (8.19)

где 6 = In — истинная деформация, имеющая знак + при

Рн

р > ри и знак — при р < ри. В уравнении (8.19) знак + перед 348 квадратной скобкой и в скобках относится к зоне тангенциального растяжения, а знак — к зоне тангенциального сжатия.

Решая уравнение равновесия (8.10) совместно с уравнением (8.19) после интегрирования и отыскания значения произвольной постоянной интегрирования из условия, что на поверхностях заготовки (при р = R„ и при р = гв) напряжение ор = 0, находим формулы, характеризующие распределение напряжений при гибке моментом с учетом упрочнения.

Для зоны растяжения

Рн

(8.20)

ое = р

In-

Рн

Рн Р

(8.21)

Для зоны сжатия

-р(от0 + —In —

1п-

(8.22)

Ото (l + In "Т;) +

п_

2

2 In-25- + р '

4-ln-^ln-P

1 Р'в rB

(8.23)

=

0.

(oT0

+

4in^-)m-

л

Рн

откуда следует, что при учете упрочнения с использованием линейной зависимости напряжения текучести от логарифмической деформации радиус нейтральной поверхности напряжений определяется по формуле (8.16), полученной для гибки без упрочнения.

Заметим, что И. П. Ренне [77] установил независимость радиуса нейтральной поверхности напряжений от упрочнения и для случая учета упрочнения линейной зависимостью напряжения текучести от относительной деформации (кривая 2-го рода).

На рис. 8.7 схематично показаны (с учетом и без учета упрочнения) эпюры распределения напряжений ор и ое по толщине заготовки для случаев rB > 10s (линейное напряженное состояние) и rB = s (объемное напряженное состояние).

Величину

внешнего изгибающего момента, необходимого

для осуществления пластического

изгиба, можно определить как

сумму моментов, создаваемых напряжениями ое и определяемых интегралами вида | оер dp для участков по толщине заготовки, в которых знак напряжений ое и характер функциональной зависимости ое = / (р) постоянны.

Для случая, когда радиус нейтральной поверхности напряжений совпадает с радиусом срединной поверхности (р„ = гв +

+ -|- = Ra 1-), деформирование идет без упрочнения,

а толщина упругодеформируемого слоя относительно мала, величина изгибающего момента Ма для единицы ширины заготовки определяется следующим образом:

МИ = В J osPdp + B J (— os)pdp =

= Pa, -f (R„ + Рн - pH - rB) = Ba3 -i-. (8.24)

При изгибе без упрочнения по внутреннему радиусу r„ <3 5s (см. стр. 345) величина изгибающего момента определится аналогично. Однако значения ае для зон сжатия и растяжения следует подставлять из формул (8.13) и (8.15):

Ма = Bas

J (l-ln-^)pdp- J (l-h

+ \nJL)pdp

Pi .

RlirB

P2H

+

+

Rl-2pl + r2B

(8.25)

Подставляя в полученную формулу (8.25) значение рн из формулы (8.16), находим, что при изгибе без упрочнения при

малых значениях отношения ~ величина изгибающего момента

также равна величине, определяемой по формуле (8.24). Отсюда следует, что момент, необходимый для пластического изгиба без упрочнения, не изменяется в процессе деформирования, дающего увеличение кривизны, начиная от значений, при которых упруго-деформированная часть заготовки пренебрежимо мала.

Приведенное решение получено в предположении постоянства толщины заготовки. В действительности вследствие смещения нейтральной поверхности напряжений относительно срединной

поверхности заготовки при малых значениях ~ <3 2 толщина

заготовки несколько уменьшается. Это уменьшение толщины при изгибе без упрочнения должно привести к некоторому уменьшению величины изгибающего момента по сравнению со значением, определяемым по формуле (8.24).

Аналогично можно получить формулу для определения величины изгибающего момента при изгибе с упрочнением (без учета изменения толщины заготовки в процессе деформирования).

Для этого при отыскании значения интеграла joepdp необходимо подставить ое из формул (8.21) и (8.23), по которым определяются значения тангенциального напряжения с учетом влияния упрочнения. Ввиду аналогии в подходе к решению задачи вывод формулы изгибающего момента с учетом влияния упрочнения опускаем. Заметим только, что упрочнение приводит к значительному увеличению изгибающего момента, что наглядно видно, в частности, из рис. 8.7.

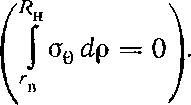

Рассмотрим некоторые случаи изгиба при одновременном действии изгибающих моментов Мн и продольных сил N*. Имея целью выяснить физическую сущность особенностей изгиба, а также получить приближенные формулы для расчета параметров такого процесса гибки, проведем анализ, принимая ряд допущений.

о9,

равна нулю

При одновременном действии

момента и продольной силы эта интегральная сумма должна быть равна продольной силе:

![]()

(8.26)

Поэтому

доля толщины заготовки, в которой

напряжения имеют тот же знак, что и

напряжения, вызываемые действием

продольной силы, больше половины

толщины заготовки, и нейтральная

поверхность напряжений смещена

относительно срединной поверхности

заготовки. На рис. 8.8 схематично показано

распределение напряжений по толщине

заготовки при изгибе полосы моментом

Ми

и продольной растягивающей силой N

без

учета влияния надавливания слоев

заготовки друг на друга, упрочнения

и влияния перерезывающих сил и контактных

напряжений.

Поэтому

доля толщины заготовки, в которой

напряжения имеют тот же знак, что и

напряжения, вызываемые действием

продольной силы, больше половины

толщины заготовки, и нейтральная

поверхность напряжений смещена

относительно срединной поверхности

заготовки. На рис. 8.8 схематично показано

распределение напряжений по толщине

заготовки при изгибе полосы моментом

Ми

и продольной растягивающей силой N

без

учета влияния надавливания слоев

заготовки друг на друга, упрочнения

и влияния перерезывающих сил и контактных

напряжений.

С целью упрощения написания формул примем, что В = 1 (решение с использованием условия постоянства максимального касательного напряжения).

Обозначим расстояние между нейтральной поверхностью напряжений и срединной поверхностью заготовки через С, тогда можно написать

Рн — s; рн = RH ■

— С.

(8.27)

Величину продольной силы можно выразить через размер С следующим образом:

N

Н 1 н

j os dp + j (— os) dp = os (Ra — 2pH +

+ rB) = 2osC.

(8.28)

Напомним, что все выводы относятся к единице ширины заготовки. Из выражения (8.28), приняв N = o0cps, легко получаем

_ Rh + rB _ creeps Рн — 2 2as

(8.29)

Из условия равенства нулю суммы моментов, действующих на заготовку в рассматриваемом сечении, можно записать

Мя + MN = Ма. (8.30)

В этом равенстве принято, что Ми — внешний изгибающий момент; MN — момент, создаваемый продольной силой N, приложенной к заготовке; Ма — момент, создаваемый напряже-352 ниями ов. Величину момента Ма можно найти аналогично предыдущему:

Ма = j osp dp + J (- a,) pap = -у- [Д2 -2pH + '»] =

■2s- [s» + 4C (/?H + rB-Q].

(8.31)

Величина момента УИ^ относительно центра кривизны срединной поверхности заготовки равна:

(8.32)

Подставляя значения Ма и Mn в равенство (8.30), находим формулу для определения величины внешнего момента:

а,(-£-С»)=о.

JV2 4о2

(8.33)

Из формулы (8.33) можно установить, что при N = 0 формула (8.33) переходит в формулу (8.24), а при N = ass внешний изгибающий момент Мн равен нулю. Таким образом, с увеличением продольной силы изгибающий момент, необходимый для пластического изгиба заготовки, уменьшается. Из формулы (8.28) можно установить, что по мере увеличения продольной силы N величина смещения С нейтральной поверхности напряжений от срединной поверхности увеличивается и при N = ass становится

равной С = т. е. нейтральная поверхность напряжений смещается на внутреннюю поверхность заготовки.

Формулы (8.31)—(8.33) справедливы (с достаточной точностью) для горячей деформации при гибке по большому радиусу, когда напряженное состояние можно принять линейным.

Приведем решение по определению радиуса нейтральной поверхности напряжений для гибки моментом и продольной силой для объемной схемы напряженного состояния.

Как показано на рис. 8.9, для соблюдения условий равновесия при наличии растягивающих продольных сил, действующих на изгибаемую заготовку, необходимо, чтобы на Рис. 8.9

12 М. В. Сторожев 353 внутренней поверхности заготовки были приложены сжимающие напряжения он (контактные напряжения на пуансоне). Связь между растягивающими напряжениями о0ср, вызванными действием продольной силы N, и напряжениями о„ получается из условия равновесия

откуда следует, что

J6cp

(8.34)

Используя уравнение равновесия (8.10) и условие пластичности (8.11), получаем уравнение (8.12) для зоны растяжения, а в зоне сжатия надо принять иное граничное условие, а именно при р = гв Ор = —он. Использование этого граничного условия позволяет получить следующее уравнение, характеризующее распределение напряжений ор в зоне сжатия для этого случая гибки:

- (Во, 1п-£- +он)

(8.35)

Приравнивая значения ор для зон растяжения и сжатия при р = рн, находим, что

Рн

Уехр(ЧМ /

(8.36)

Если же принять, что In

Rhr в Рн

Рн

— 1, то легко полу-

![]()

(8.36а)

Из рассмотрения формул (8.36) и (8.36а) можно видеть, что они преобразуются в формулу (8.16) при значениях он = оесг = О и что по мере увеличения этих напряжений нейтральная поверхность напряжений все более смещается к внутренней поверхности заготовки от положения, соответствующего гибке моментом (без продольных сил).

Представляет интерес то обстоятельство, что при относительно малых радиусах кривизны, когда нельзя пренебречь влиянием напряжений ор, радиус нейтральной поверхности напряжений зависит не только от величины продольных сил, но и от относительного радиуса кривизны внутренней поверхности ~.

Рассмотрим

теперь изгиб заготовки двойной кривизны

при одновременном действии продольных

сил и моментов. Это понадобится в

дальнейшем для рассмотрения процесса

осесимметричного деформирования в

некоторых других формоизменяющих

операциях.

Рассмотрим

теперь изгиб заготовки двойной кривизны

при одновременном действии продольных

сил и моментов. Это понадобится в

дальнейшем для рассмотрения процесса

осесимметричного деформирования в

некоторых других формоизменяющих

операциях.

Схема деформирования представлена на рис. 8.10.

Примем, что в сечении О—О изгибающий момент отсутствует, а в сечении а—а действует изгибающий момент, величина которого определяется по формуле (8.24) при 6 = 1.

Уравнение равенства моментов относительно сечения О—О можно записать в виде

opR3s dy (1 — cos a) Rp +

+ %sRp sin a dyRp _ ^_ oss2R3dy.

(8.37)

После сокращения подобных членов полученное уравнение преобразуется в квадратное уравнение относительно радиуса кривизны в меридиональном сечении

oqR2p sin2a + 2opR3 (I — cos a) Rp — 0,5ossR3 = 0.

Решение квадратного уравнения с использованием знака + перед корнем дает формулу

Rn

вид

(8.38)

В том случае, если op

2og sin2 a

■ 0, a oQ «=i a„ формула (8.38) примет

(8.39)

При достаточно больших величинах напряжения ар, когда в формуле (8.38) первое слагаемое под корнем больше второго, ее можно преобразовать, заменив корень приближенным его

значением ]/а2 + Ь а -\- .

R

После такой замены получим ass

4ap (1 — cos a) *

(8.40) 355

Формулы (8.38)—(8.40) для определения радиуса Rp дают значения радиуса, при котором уравнения статического равновесия соблюдаются без действия нормальных контактных напряжений на поверхности заготовки. Радиус участка заготовки, в котором кривизна в меридиональном направлении при деформировании продольными силами и моментами устанавливается без воздействия контактных напряжений, условимся называть радиусом свободного изгиба.

Формулы для определения Rp являются весьма приближенными. При выводе их были приняты допущения. Пренебрегали действием моментов в широтном сечении. Это, однако, не вносит большой погрешности, так как в операциях с осевой симметрией деформирования изменение кривизны в широтном сечении обычно значительно меньше, чем изменение кривизны в меридиональном направлении. Кроме того, в выводе не учитывалось действие перерезывающих сил и переменность величины изгибающего момента в очаге деформации, а величина момента, действующего в сечении а—а, была принята не зависящей от нормальных напряжений Ор. Последнее допущение может быть несколько оправдано тем, что увеличение изгибающего момента вследствие упрочнения частично компенсирует уменьшение момента вследствие действия продольных сил, и в среднем изгибающий момент можно определять по формуле (8.24). Заметим, что вывод был сделан для случая, когда напряжения ор и о9 сжимающие. Если напряжение ор будет растягивающим, то при определении Rp по формуле (8.38) следует изменить знак перед напряжением ор.

Более точное решение задачи по определению величины радиусов свободного изгиба было дано В. И. Вершининым с использованием приближенных уравнений моментной теории оболочек [721.

Рассмотрим вопрос об упругом пружинении при гибке. Неравномерность распределения деформаций по толщине заготовки приводит при разгрузке к изменению кривизны и угла изгиба (упругому пружинению). Разгрузка изогнутой заготовки сопровождается также возникновением в ней остаточных напряжений.

Определить величины остаточных напряжений и упругого пружинения можно на основании теоремы о разгрузке [33], согласно которой связь между напряжениями и деформациями при разгрузке подчиняется закону Гука, и если тело при нагружении испытывало неоднородную деформацию, то при разгрузке в нем возникнут остаточные напряжения, величина которых определяется разностью между напряжениями, действующими в нагруженном теле, и фиктивными напряжениями, которые возникли бы в теле при том же внешнем силовом воздействии, но при условии только упругого деформирования (закон Гука справедлив для любых деформаций).

При изгибе полосы моментом без упрочнения, если зоной упругих деформаций и смещением нейтральной поверхности отно-

сительно срединной можно пренебречь и принять в формуле (8.24) р = 1, величина изгибающего момента определится как М ~ — 1/4ai>sb (где Ъ — ширина полосы). При условии только упругого деформирования тот же момент определится как М = = 1/ea's2b (где о' — фиктивное напряжение, действующее в поверхностных слоях заготовки при у — если у = р—рс — расстояние от срединной поверхности до рассматриваемого слоя).

Из условия равенства моментов получаем, что о' = -g-o^, а величина остаточных напряжений

о.-а'^ = о.(1-ЗХ);

здесь Оу — фиктивное напряжение, действующее на расстоянии у от срединной поверхности.

Так как разгрузка происходит в условиях упругого деформи- рования, то изменение кривизны, возникающее при разгрузке, может быть определено по известной формуле 1 м

Рразгр £/ '

где Е — модуль упругости, а / — момент инерции площади поперечного сечения относительно нейтральной поверхности.

us3 1 В рассматриваемом случае рн = рс, / == -г^-, и тогда =

Рразгр

= 3-^=г-. Конечная кривизна срединной поверхности заготовки

определится как разность между кривизной под нагрузкой и изменением кривизны при разгрузке:

l_ J i_

Рост Рс рразгр

Изменение угла изгиба при разгрузке является следствием изменения кривизны, и если принять, что при разгрузке длина срединной поверхности не изменяется, то для элемента срединной поверхности длиной dl можно записать, что dl = рс da = p0CI dav

Отсюда

следует, что daL

—

-

рс

da.

Тогда

элементарный угол

Рост

пружинения d Аа = da — dav = (1 P-L-) da. Суммарный

\ Рост /

a

угол пружинения можно найти как ( 1 р-5— ) da. При изгибе

J \ Рост /

О

моментом, когда величина изгибающего момента и кривизна по- стоянны по углу, Да = (1 — )а =———а.

\ Рост / Рразгр

Так как при изгибе полосы моментом = 3 то после

Рразгр Јs

12 1319 357

несложных преобразований можно получить формулу для определения угла пружинения в виде Да = 3-^--у-а.

Изложенная методика может быть использована при оценке величины пружинения в случае изгиба с учетом влияния упрочнения, а также в случае изгиба при изменяющейся по длине заготовки величине изгибающего момента.