- •1 Москва 2' «машиностроение» I 19 7 7

- •Глава 1

- •1.1. Понятия о пластической деформации

- •1.2. Строение металлов

- •1 Кроме атомов, расположенных на поверхности тела, на границах зерен и внутри зерен при нарушении в них правильности кристаллического строения (см. Стр. 21).

- •1.3. Холодная пластическая деформация монокристалла

- •1.4. Элементы теории дислокаций

- •1.4.5. Скорость движения дислокаций

- •1.4.6. Взаимодействие дислокаций

- •2 М. В. Сторожев 33

- •1.5. Холодная пластическая деформация поликристалла

- •1.6. Упрочнение при холодной деформации

- •1.7. Кривые упрочнения

- •Глава 2

- •2.1. Деформация при повышенных температурах;

- •2.2. Виды деформации при обработке металлов давлением

- •2.3. Влияние температуры на сопротивление деформированию и пластичность

- •2.4. Влияние горячей деформации на свойства металла

- •2.5. Условие постоянства объема

- •2 Это так называемый закон наличия упругой деформации при пластическом деформировании.

- •2.6. Степень деформации и смещенный объем

- •3 М. В. Сторожев 65

- •2.7. Скорость деформации

- •2.8. Влияние скорости деформации на пластичность и сопротивление деформированию

- •2.9. Сверхпластичность

- •Глава 3 напряжения

- •3.1. Общие понятия

- •3.2. Напряжения в координатных площадках

- •3.3. Напряжения в наклонной площадке

- •3.4. Главные нормальные напряжения

- •3.5. Понятие о тензоре напряжений

- •3.6. Эллипсоид напряжений

- •3.7. Главные касательные напряжения

- •3,8. Октаэдр и чес кие напряжения

- •3.9. Диаграмма напряжений мора

- •4 М. В. Сторожев 97

- •3.10. Условия равновесия для объемного напряженного состояния

- •3.11. Осесимметричное напряженное состояние

- •3.12. Плоское напряженное и плоское

- •Глава 4

- •4.1. Компоненты перемещений и деформаций в элементарном объеме

- •4.2. Неразрывность деформаций

- •4.3. Скорости перемещений и скорости деформаций

- •4.4. Однородная деформация

- •Глава 5

- •5.1. Условие пластичности

- •5.2. Физический смысл условия пластичности

- •5.3. Геометрический смысл энергетического условия пластичности

- •5.4. Частные выражения условия пластичности

- •5.5. Влияние среднего по величине главного нормального напряжения

- •5.6. Связь между напряжениями и деформациями при пластическом деформировании

- •5.7. Механическая схема деформации

- •5.8. Принцип подобия

- •5.9. Контактное трение при пластическом деформировании

- •5.9.1S Особенности пластического трения

- •5,9.2. Факторы, влияющие на величину сил контактного трения

- •6 М. В. Сторожев 161

- •5.9.3. Определение касательного напряжения на контактной поверхности

- •5.10. Принцип наименьшего сопротивления

- •5.11. Неравномерность деформаций

- •1 В литературе иногда вместо термина «остаточные напряжения» применяют неправильный термин «внутренние напряжения», не считаясь с тем, что «внешних» напряжений не существует.

- •Глава 6

- •6.1. Общие положения

- •1 Интеграл (6.1) можно также записать в форме f

- •6.2. Решение дифференциальных уравнений равновесия совместно с условием пластичности

- •6.3. Основы метода расчета деформирующих усилий по приближенным уравнениям равновесия и условию пластичности

- •6.4. Метод линий скольжения

- •1 Более точные доказательства см. В работах [34, 73, из]. 7 м. В. Сторожев

- •1 Строгий вывод системы (6.22) см. В работах [33, 34, 1031.

- •2 Изложение методов численного интегрирования уравнений характеристик выходит за пределы настоящего учебника и требует от читателя знаний по математике, превышающих программу втузов.

- •6.5. Понятие о методе верхней оценки*

- •6.6. Метод сопротивления материалов пластическим деформациям

- •6.7. Метод баланса работ

- •6.8. Понятие о визиопластическом методе

- •1 Желающим изучить метод рекомендуем обратиться к литературе [102].

- •2 Примеры решений, выполненных визиопластическим методом, см. В работе [106].

- •6.9. Краткое сопоставление различных методов

- •7.1. Осадка

- •1 Здесь, как и везде в этой книге, принимается алгебраическая величина напряжений.

- •1 Берем далее абсолютные величины напряжений, поскольку знак минус для удельных усилий (средних давлений) не имеет значения, т. Е. Их можно считать всегда положительными.

- •1 Формула (7.22) приведена в [108] в другой, несколько более сложной форме. 9 м. В. Сторожев 257

- •7.2. Толстостенная труба под равномерным давлением

- •7.3. Протяжка

- •7,3.2, Протяжка заготовки круглого сечения

- •7.4. Выдавливание

- •10 М. В. Сторожев

- •7.5. Прошивка

- •7.5.2. Удельное усилие деформирования при внедрении пуансона в полупространство

- •11 М. В. Сторожен 321

- •2K Точка х

- •2 Подробнее см. В работе

- •7.7. Скручивание

- •Глава 8

- •8.1. Дополнительные данные по методике анализа

- •8.2. Гибка

- •8.3. Вытяжка без утонения стенки

- •8.4. Отбортовка

- •8.5. Обжим

- •8.6. Вытяжка с утонением стенки

- •8.7. Вырубка и пробивка

- •174, 320 Гун г. 229 Давиденков н. Н. 6 Де—Пьер в. 165

- •247, 257, 263, 280, 306 Фангмайер э. 288 Форд X. 216 Франк ф. К. 29, 32 Френкель я. И. 21 Хан в. 314

- •288, 342 Ходж ф. Р. 185, 203, 288 Христиапович с. А. 6, 185, 193

- •287, 320, 330, 358 Штэк э. 314 Эйлер л. 364 Эйсбейн в. 288 Эйхингер а, 94

1.4.5. Скорость движения дислокаций

Дислокации движутся с определенными скоростями, величина которых для данного металла существенно зависит от величины действующих напряжений и температурных условий. Ф. Зейтц [27] приводит данные, по которым при скорости деформации L -10_6 с"1 для . монокристаллов чистых металлов сдвигающее напряжение, необходимое для начала пластической деформации, составляет десятые доли килограмма на 1 мм2, и отмечает, что при меньших скоростях деформации в металлах наблюдается малое и постепенное течение при любых сколь угодно малых на-30

Гузках. Это, очевидно, объясняется vm ■тем, что даже минимальные нагрузки Vg при наличии тепловых флуктуации способны вызвать направленное смеще-t иие дислокаций, а следовательно., и властическую деформацию. ■ По мере увеличения напряжения влияние тепловых флуктуации на возможность смещения дислокаций уменьшается, и движение дислокаций, а также скорость их движения в основном определяются величинами действую- р щих напряжений.

Имеющиеся экспериментальяые данные до изучению зависимости скорости движения дислокации от основных факторов пока ограничены [1111, однако они. показывают, что эта зависимость в первом приближении может быть представлена в виде.экспоненциальной функции [111]

Удис ^=уоехр(—-^г), . (1.2)

где .1>явс — скорость, движения дислокации; v0 — скорость звука в. данном металле; А — константа материала; т — действующее касательное напряжение; Т — абсолютная температура.

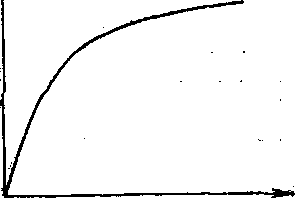

Схематично зависимость vma = / (т) при Г = const представлена на рис. 1.21.

Как следует из формулы (1.2), что получило и некоторое экспериментальное подтверждение, интенсивность увеличения скорости движения дислокаций уменьшается по мере увеличения напряжения, а скорость движения дислокаций асимптотически приближается к скорости звука.

1.4.6. Взаимодействие дислокаций

-Как было отмечено ранее, в области дислокации атомы смещены из положений с минимумом потенциальной энергии, что соответствует возникновению поля напряжений, вызывающего увеличение потенциальной энергии в области дислокаций.

Силовые поля дислокаций могут взаимодействовать с силовыми полями примесных атомов, и примесные атомы, притягиваются к дислокациям. Причину этого притяжения можно понять, рассмотрев силовое поле краевой дислокации (см. рис. ,1.11). Над плоскостью скольжения есть область сжатия, а под плоскостью скольжения — область растяжения. Атомы элемента, растворенного по способу внедрения, притягиваются к области растяжения, так как им легче разместиться среди более удаленных атомов (под дополнительной плоскостью). Атомы элемента, растворенного по способу замещения., притягиваются к области растяжения,

если их размеры больше атомов основного металла, и к области сжатия, если они меньше. Такое размещение примесных атомов уменьшает потенциальную энергию, так как энер гия итогового поля, имеющего место при слиянии силовых полей дислокаций и инородных атомов, будет меньше суммы энергий силовых полей, создаваемых дислокацией и инородными атомами.

Таким образом, в результате диффузионных процессов дислокации оказываются окутанными облаком примесных атомов (облако Коттрелла). Напряжение, необходимое для начала движения таких дислокаций (для выведения их из облака Коттрелла), больше напряжения, требующегося для последующего движения дислокации. Разница в величинах этих напряжений тем больше, чем больше разница между энергией силового поля дислокации, окруженной инородными атомами, и суммой энергий силовых полей дислокации без инородных атомов и примесных (инородных) атомов без дислокации.

Силовые поля дислокаций могут взаимодействовать не только с силовыми полями инородных атомов, но и между собой. Так, например, разноименные дислокации (положительные и отрицательные), расположенные в одной плоскости скольжения, притягиваются (и при слиянии уничтожаются), а одноименные дислокации отталкиваются. Дислокации, расположенные в пересекающихся плоскостях, также взаимодействуют и стремятся занять положение, соответствующее уменьшению потенциальной энергии кристаллической решетки. В ходе длительного отжига при достаточно высокой температуре дислокации могут смещаться, образовывая узлы или трехмерную сетку с ячейками приблизительно одинакового размера (сетка Франка) [111]. Объединившиеся краевые дислокации, «лишние» плоскости которых пересекаются, требуют для начала движения значительно больших напряжений, чем единичные краевые или винтовые дислокации. Подобные дислокации называют «сидячими».

Наличие трехмерной сетки дислокаций в недеформированном металле создает препятствие началу смещения подвижных дислокаций, что приводит к увеличению предела упругости монокристалла.

Кроме образования пространственной сетки дислокации (также с уменьшением общей энергии) могут образовывать так называемые стенки дислокаций, когда краевые дислокации одного знака, расположенные в параллельных плоскостях скольжения, выстраиваются одна под другой. Параллельные стенки дислокаций разной длины, расположенные на малом удалении друг от друга, приводят к разделению монокристалла на субзерна (блоки мозаики) (см. рис. 1.18). Образование стенок дислокаций, приводящее к подразделению монокристалла на субзерна — полигоны (многоугольники), называют полигонизацйей. Для выстраивания дислокаций в стенку необходимо и движение, и переползание дислока-32 ций, а следовательно, полигонизация — термически активируемый процесс.

Увеличение плотности дислокаций в процессе деформации может приводить к тому, что часть возникших дислокаций группируется, образуя новые пространственные сетки и стенки дислокаций, приводя, в частности, к увеличению углов разориентировки блоков мозаики. Последующее движение дислокаций, образовавших сетки и стенки, становится более затрудненным, и в то же время сетки дислокаций и границы блоков мозаики становятся препятствиями для движения через них других (подвижных) дислокаций.

Однако не только пространственные сетки и стенки дислокаций оказывают сопротивление движению дислокаций. Значительное сопротивление движению дислокаций оказывают силовые поля, образованные примесными атомами, а также узлы пересечения плоскостей скольжения (вне зависимости от того, идет ли скольжение по обеим пересекающимся плоскостям или по одной из них). Последнее обстоятельство связано с тем, что в области пересечения плоскостей скольжения могут возникать угловые (сидячие) дислокации, силовое поле которых оказывает значительное сопротивление смещению подвижных дислокаций.

Рост сопротивления движению дислокаций обусловлен также накоплением дислокаций одного знака у препятствий, что повышает энергетический потенциал в области препятствия, и рядом других причин, более детально рассмотренных в специальной литературе по дислокациям [49, 57, 111] и др.

Накопление дислокаций одного знака у препятствий может подавлять деятельность источников дислокаций, что уменьшает возможность появления подвижных дислокаций.

Как было отмечено ранее, силовые поля примесных атомов являются препятствиями для движения дислокаций. Отсюда следует, что с увеличением количества примесных атомов сопротивление движению дислокаций, а следовательно, и сопротивление пластическому деформированию должно увеличиваться.

В то же время наличие подвижных дислокаций создает возможность последовательного смещения групп атомов в новые положения равновесия и уменьшает сопротивление по сравнению со случаем, когда скольжение осуществляется путем одновременного относительного смещения атомов параллельных плоскостей (бездислокационное скольжение). Отсюда следует, что существенное уменьшение числа дислокаций и источников их появления должно повысить сопротивление пластическим деформациям. Последнее подтверждается тем, что у полученных в естественных или искусственных условиях нитевидных монокристаллов («усов»), почти не имеющих дислокаций, сопротивление пластическим деформациям близко к теоретическому, рассчитанному из предположения об одновременном смещении атомов параллельных плоскостей. Отмечается, что совершенное