- •1 Москва 2' «машиностроение» I 19 7 7

- •Глава 1

- •1.1. Понятия о пластической деформации

- •1.2. Строение металлов

- •1 Кроме атомов, расположенных на поверхности тела, на границах зерен и внутри зерен при нарушении в них правильности кристаллического строения (см. Стр. 21).

- •1.3. Холодная пластическая деформация монокристалла

- •1.4. Элементы теории дислокаций

- •1.4.5. Скорость движения дислокаций

- •1.4.6. Взаимодействие дислокаций

- •2 М. В. Сторожев 33

- •1.5. Холодная пластическая деформация поликристалла

- •1.6. Упрочнение при холодной деформации

- •1.7. Кривые упрочнения

- •Глава 2

- •2.1. Деформация при повышенных температурах;

- •2.2. Виды деформации при обработке металлов давлением

- •2.3. Влияние температуры на сопротивление деформированию и пластичность

- •2.4. Влияние горячей деформации на свойства металла

- •2.5. Условие постоянства объема

- •2 Это так называемый закон наличия упругой деформации при пластическом деформировании.

- •2.6. Степень деформации и смещенный объем

- •3 М. В. Сторожев 65

- •2.7. Скорость деформации

- •2.8. Влияние скорости деформации на пластичность и сопротивление деформированию

- •2.9. Сверхпластичность

- •Глава 3 напряжения

- •3.1. Общие понятия

- •3.2. Напряжения в координатных площадках

- •3.3. Напряжения в наклонной площадке

- •3.4. Главные нормальные напряжения

- •3.5. Понятие о тензоре напряжений

- •3.6. Эллипсоид напряжений

- •3.7. Главные касательные напряжения

- •3,8. Октаэдр и чес кие напряжения

- •3.9. Диаграмма напряжений мора

- •4 М. В. Сторожев 97

- •3.10. Условия равновесия для объемного напряженного состояния

- •3.11. Осесимметричное напряженное состояние

- •3.12. Плоское напряженное и плоское

- •Глава 4

- •4.1. Компоненты перемещений и деформаций в элементарном объеме

- •4.2. Неразрывность деформаций

- •4.3. Скорости перемещений и скорости деформаций

- •4.4. Однородная деформация

- •Глава 5

- •5.1. Условие пластичности

- •5.2. Физический смысл условия пластичности

- •5.3. Геометрический смысл энергетического условия пластичности

- •5.4. Частные выражения условия пластичности

- •5.5. Влияние среднего по величине главного нормального напряжения

- •5.6. Связь между напряжениями и деформациями при пластическом деформировании

- •5.7. Механическая схема деформации

- •5.8. Принцип подобия

- •5.9. Контактное трение при пластическом деформировании

- •5.9.1S Особенности пластического трения

- •5,9.2. Факторы, влияющие на величину сил контактного трения

- •6 М. В. Сторожев 161

- •5.9.3. Определение касательного напряжения на контактной поверхности

- •5.10. Принцип наименьшего сопротивления

- •5.11. Неравномерность деформаций

- •1 В литературе иногда вместо термина «остаточные напряжения» применяют неправильный термин «внутренние напряжения», не считаясь с тем, что «внешних» напряжений не существует.

- •Глава 6

- •6.1. Общие положения

- •1 Интеграл (6.1) можно также записать в форме f

- •6.2. Решение дифференциальных уравнений равновесия совместно с условием пластичности

- •6.3. Основы метода расчета деформирующих усилий по приближенным уравнениям равновесия и условию пластичности

- •6.4. Метод линий скольжения

- •1 Более точные доказательства см. В работах [34, 73, из]. 7 м. В. Сторожев

- •1 Строгий вывод системы (6.22) см. В работах [33, 34, 1031.

- •2 Изложение методов численного интегрирования уравнений характеристик выходит за пределы настоящего учебника и требует от читателя знаний по математике, превышающих программу втузов.

- •6.5. Понятие о методе верхней оценки*

- •6.6. Метод сопротивления материалов пластическим деформациям

- •6.7. Метод баланса работ

- •6.8. Понятие о визиопластическом методе

- •1 Желающим изучить метод рекомендуем обратиться к литературе [102].

- •2 Примеры решений, выполненных визиопластическим методом, см. В работе [106].

- •6.9. Краткое сопоставление различных методов

- •7.1. Осадка

- •1 Здесь, как и везде в этой книге, принимается алгебраическая величина напряжений.

- •1 Берем далее абсолютные величины напряжений, поскольку знак минус для удельных усилий (средних давлений) не имеет значения, т. Е. Их можно считать всегда положительными.

- •1 Формула (7.22) приведена в [108] в другой, несколько более сложной форме. 9 м. В. Сторожев 257

- •7.2. Толстостенная труба под равномерным давлением

- •7.3. Протяжка

- •7,3.2, Протяжка заготовки круглого сечения

- •7.4. Выдавливание

- •10 М. В. Сторожев

- •7.5. Прошивка

- •7.5.2. Удельное усилие деформирования при внедрении пуансона в полупространство

- •11 М. В. Сторожен 321

- •2K Точка х

- •2 Подробнее см. В работе

- •7.7. Скручивание

- •Глава 8

- •8.1. Дополнительные данные по методике анализа

- •8.2. Гибка

- •8.3. Вытяжка без утонения стенки

- •8.4. Отбортовка

- •8.5. Обжим

- •8.6. Вытяжка с утонением стенки

- •8.7. Вырубка и пробивка

- •174, 320 Гун г. 229 Давиденков н. Н. 6 Де—Пьер в. 165

- •247, 257, 263, 280, 306 Фангмайер э. 288 Форд X. 216 Франк ф. К. 29, 32 Френкель я. И. 21 Хан в. 314

- •288, 342 Ходж ф. Р. 185, 203, 288 Христиапович с. А. 6, 185, 193

- •287, 320, 330, 358 Штэк э. 314 Эйлер л. 364 Эйсбейн в. 288 Эйхингер а, 94

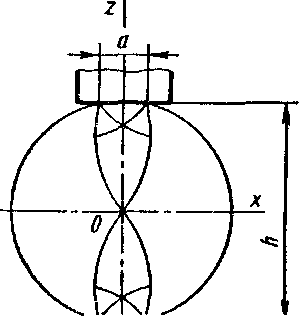

7,3.2, Протяжка заготовки круглого сечения

Если обрабатывать круглую заготовку плоскими бойками (рис. 7.25) при небольших обжатиях за каждый удар молота или нажим пресса, непрерывно кантуя ее после каждого удара, in можно получить заготовку меньшей площади также круглого сечения. Однако в практике ковки давно известно, что при таком способе протяжки круглой заготовки даже из, пластичной стали по ее оси образуются рыхлоты.

Это объясняется особенностями напряженного состояния круглой заготовки при ее обжатии плоскими бойками, которое в поперечных сечениях круглой заготовки аналогично (рис. 7.25) напряженному состоянию в продольном сечении прямоугольной заготовки при вытяжке с малыми отношениями l0/h (см. рис. 7.23).

Из рис. 7.25 видно, что при протяжке круглой заготовки ширина а поверхности контакта заготовки с бойком переменная. Чем больше обжатие, тем больше становится и отношение alh и тем меньше будет величина растягивающих напряжений на оси заготовки.

Однако для того чтобы вести протяжку плоскими бойками «с круга на круг», нельзя применять степень обжатия сколько-нибудь значительную, а вследствие необходимости в непрерывной кантовке растягивающие напряжения, направленные горизонтально, будут совпадать с различными радиусами заготовки.

Таким образом, создается разноименная схема напряженного состояния со значительной ролью растягивающих напряжений, которая обусловливает неблагоприятные условия для проявления металлом пластических свойств (см. стр. 148).

При испытании образцов со срезанными параллельными фасками, что имитирует увеличение степени деформации, обнаруживается, что величина растягивающего напряжения о2 сначала снижается по всему сечению а — а (рис. 7.26, б) вплоть до нуля в центре сечения (рис.

I■■

j

—I -

7.26, в)

и,

наконец, это напряжение о2

1—4-—J становится в центре сжимающим (рис.

Рис. 7.25 7.26, г). Отсюда можно с достаточной

вероятностью

заключить, что и при пластической

деформации опасные растягивающие

напряжения в центре заготовки будут

снижаться с увеличением степени

деформации [108], что следует, как указано

выше, и из рассмотрения поля линий

скольжения (см. рис. 7.25).

вероятностью

заключить, что и при пластической

деформации опасные растягивающие

напряжения в центре заготовки будут

снижаться с увеличением степени

деформации [108], что следует, как указано

выше, и из рассмотрения поля линий

скольжения (см. рис. 7.25).

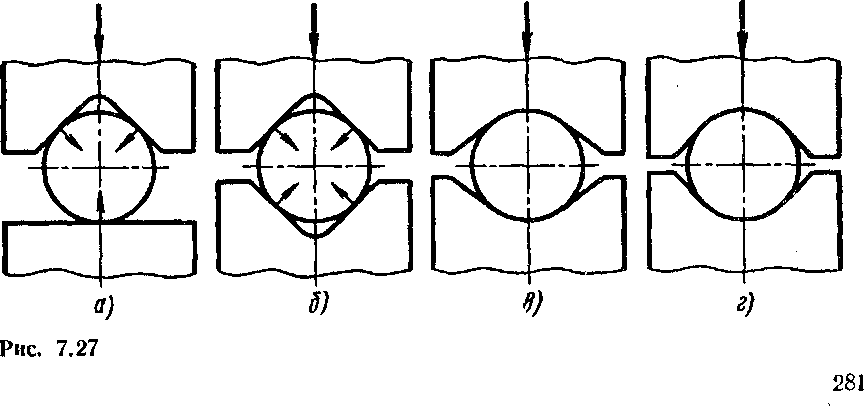

Учитывая, что при протяжке на круг плоскими бойками легко образуется осевая рыхлость даже при обработке сплавов с большой пластичностью, на практике издавна избегали применять эту схему и пользовались не плоскими бойками, а бойками с вырезом.

Из рис. 7.27 видно, что при вырезных бойках напряженное состояние будет более равномерным и в большей степени приближаться к всестороннему (неравномерному) сжатию. Максимум в этом смысле, очевидно, должен быть при схеме по рис. 7.27, г. Бойки по рис. 7.27, а и б («ромбические») применяют главным образом при обкатке граней слитков, а бойки по рис. 7.27, виг — для отделки поковок круглых сечений.

Сказанное

подтверждается экспериментально в

предположении возможности качественной

аналогии с упругой деформацией, близкой

к предельной. Из рис. 7.28 видно [ 108 ], что

с увеличением угла охвата напряжение

а2

в конечном итоге становится сжимающим

по всему сечению а—а.

Сказанное

подтверждается экспериментально в

предположении возможности качественной

аналогии с упругой деформацией, близкой

к предельной. Из рис. 7.28 видно [ 108 ], что

с увеличением угла охвата напряжение

а2

в конечном итоге становится сжимающим

по всему сечению а—а.

Определим теперь необходимое удельное усилие для протяжки в вырезных круглых бойках типа г (см. рис. 7.27). Для упрощения решения рассмотрим предельный случай, считая, что вырез охватывает заготовку по всей окружности контура. Это будет соответствовать схеме напряженного состояния 1,7 (см. рис. 5.12). При меньшем охвате удельное усилие, естественно, будет меньше. Вместе с тем учет неполноты охвата потребует дополнительных допущений.

Задача является осесимметричной, а потому примем цилиндрическую систему координат, расположив ось z по оси заготовки, а плоскость 0р по плоскости раздела течения металла, которая делит /0 пополам (рис. 7.29).

Деформация е2 не зависит от 0, так как напряженное состояние принимается осесимметричным. Будем считать ее не зависящей также и от р. Выясним относительную величину деформаций ер и ее. Формулы (4.4) дают

— jfcfi. _ дир . 8г ~ dz '' еР ~ др '

![]()

Рис.

7.29

Рис.

7.29

По условию постоянства объема, рассматривая деформацию в каждый данный момент, имеем

= — е,

ёр + ее = - 6г-Тогда

ди0 ип 1(Г +

или

д (рир) —др—

— егр.

Интегрируя, получим

рЫр = - 82-f +/(2).

Произвольную функцию определим из условия, что на оси г, т. е. при р = 0, перемещение «р также равно нулю. Отсюда следует, что / (z) = 0, т. е. перемещение ир, а следовательно, и деформации ер и ее не зависят от z:

du,

2

(7.47)

Таким образом, мы установили, что ер = ее, а отсюда следует (см. стр. 141), что и Ор = ое. Учитывая это равенство, имеем условия равновесия (3.39)

дх,

рг

даг . тгр

дг р

0;

0.

(а)

P2

дх.

д9

d

и, учитывая, что на контактной поверхности, которая нас интересует, ст2 не зависит от р и dojdz = dojdz, а р = 0,5d, по второму уравнению системы (а) получим

dz ' d

Используя условие пластичности в форме (6.11), имеем

daz = dop,

откуда

dan 4Т

На краю бойка, т. е. при z — 0,Ы0, ар будет таким же, как в случае отсутствия трения, т. е. при г = 0,5/0 ар = —os. Контактное касательное напряжение на краю бойка принимаем тк = = —Н^»-

Поскольку на практике при вытяжке в вырезных бойках отношение -j- < 2, то по аналогии с процессом осадки полосы

можно предположить, что падение касательных напряжений на контактной поверхности начнется непосредственно от края бойка к оси (в данном случае размеры 10 и d и координата z аналогичны соответственно размерам а и А и координате х при осадке полосы).

Поэтому изменение контактных касательных напряжений при протяжке в вырезных бойках можно представить уравнением (7.10в) (см. стр. 246), заменив в нем обозначения соответственно сказанному выше:

тк = — 2(iso, -j-.

Подставляя значение тк в уравнение (б), получим dop z

откуда после интегрирования

Из условия, что при Z ную С:

С = -os(l

и получим окончательно

0,5/0 ор = —os, определим постоян-

22)]. (7.48)

Деформирующую силу определим на основании интеграла (6.1), учитывая, что dF — d-dz (ар не зависит от 6):

Р = 2f \op\d.dz=2'los[l+^(Jl-z*)]d.dz.

о о

После интегрирования получим

P = dl0os(l +-§- ц.А). (7.49)

Разделив на площадь проекции контактной поверхности а70, определим давление:

p = cjs(i + -fpsA).

(7.50)

В заключение этого параграфа определим удельное усилие для протяжки в вырезных бойках б оправкой, применяемой при изготовлении полых поковок.

Схема этой операции представлена на рис. 7.30. Существенным ее отличием от предыдущей является то, что трение происходит по двум поверхностям: наружной (бойка) и внутренней (оправки). Для решения этой задачи допустим, как и в предыдущем случае, что напряжение ог на контактной поверхности не зависит от координаты р:

дг

dz

Из системы уравнений равновесия (3.39) необходимо второе уравнение, которое напишется так:

pz

dp

dz

= 0.

(r)

Касательные напряжения трг) где-то при 0,5D > р > 0,5d, должны обратиться в нуль (рис. 7.30). Предположим, что это

D + d

произойдет

на среднем радиусе заготовки при р =

—j—.

произойдет

на среднем радиусе заготовки при р =

—j—.

Для получения условия равновесия на наружной контактной поверхности допустим, что трг является линейной функцией р. Тогда

~ 0,5£> — 0,25 (D -\- d) ~ D — d'

Подставляя значения

дтог

-д—; р=0,5Оитр2=тк

в уравнение (г), получим для наружной контактной поверхности

й°г ■ 4тк 2тк 0 dz ' D — d ^ D и-

Используем условие пластичности в форме (6.11) da2 == dGp, и, следовательно,

dz ^ D — d ^ D • w

На краю бойка, т. е. при z = 0,5/0, напряжение ор должно быть таким же, как при протяжке с оправкой при отсутствии трения. Схема же такой операции представляет собой не что иное, как деформацию трубы с оправкой, подвергнутой внешнему равномерному давлению, т. е. задачу, рассмотренную ранее (см. стр. 274). Из рис. 7.21 видно, что требуемое напряжение уменьшается с увеличением толщины стенок.

На практике при протяжке с оправкой отношение Did находится обычно в пределах 1,3—3, что по рис. 7.20 соответствует значениям |ар|, равным (1.08—l,03)os.

Примем некоторое среднее значение, учитывая незначительную величину коэффициента, например 1,05, т. е. будем считать, что при протяжке с оправкой ap = —l,05as при z — 0,5/0.

Аналогично, как при протяжке в вырезных бойках сплошной заготовки, примем, что

тк = — 2ц,-1,05а,

Подставляя это выражение в уравнение (d) и произведя преобразования, получим

don /2 , 1 \ z г,

-4ц,• 1,05as (oZTJ + -о ) ~k = °-

Интегрируя и учитывая, что D — d = 2s, где s — толщина стенки, получим

ар = 2|v l,05as ("f + -7J") 17 + C; C=-l,05as[l + 2fi5 (A+A)A];

op = - l,05as [ 1 + ijL (A + .1.) (A _ ]. (7.51)

Деформирующее усилие определяется, как всегда, равнодействующей нормальных напряжений по проекции контактной поверхности:

Р= l,05a5/0D [1 + ц.(А + А) А],

а удельное усилие деформирования

р = 1,05о, [ 1 + А ц,8 (А + _L.) /0] . (7.52)

При d = 0, т. е. при s = D/2, формула (7.52) смысла не имеет, поскольку при d = 0 не может быть второй поверхности трения. Таким образом, формула (7.52) не может перейти в формулу (7.50).