- •2. Методы сопоставления (корреляции) разрезов и установления относительного геологического возраста отложений.

- •3. Международная стратиграфическая шкала. Принципы её построения, основные подразделения, назначение и способ использования.

- •4. Биостратиграфические методы расчленения и сопоставления (корреляции) разрезов.

- •5. Геофизические методы стратиграфии: палеомагнитная стратиграфия, каротаж, сейсмические методы.

- •6. Сопоставление разрезов морских и континентальных отложений.

- •7. Методы абсолютной геохронологии.

- •8. Принципы актуализма; его место и значение для палеогеографических реконструкций.

- •9. Понятие о фациях; фациальный анализ и восстановление палеогеографических условий геологического прошлого.

- •10. Фациальные области моря. Литологические и палеонтологические признаки, определяющие условия накопления морских отложений.

- •13. Характер осадконакопления и магматизма в геосинклинальных областях и на платформах.

- •15. Орогенические (складкообразовательные) движения земной коры и методы их изучения.

- •16. Эпейрогенические движения земной коры и методы их изучения.

- •17. Крупные горизонтальные перемещения литосферных плит. Методы их изучения.

- •18. Главные структурные элементы земной коры. Строение земной коры континентов и океанов.

- •19. Представление о геосинклинальной, орогенной и платформенных стадиях развития структур земной коры.

- •20. Основные структурные элементы материковой части земной коры (древние платформы, складчатые области разного возраста).

- •21. Структурные элементы платформ. Стадии формирования осадочного чехла платформ.

- •23. Определение возраста магматических образований.

- •24. Краевые прогибы.

- •25. Пангея-1, Гондвана, Лавруссия и Пангея-2. Их возникновение, геологическая история и распад.

- •26. Протогейский (архей, ранний протерозой) этапы развития земной коры.

- •27. Особенности палеогеографии, осадконакопления и магматизма в протогее (архей и ранний протерозой).

- •28. Позднепротерозойский этап развития структуры земной коры.

- •29. Палеогеография и осадконакопление в позднем протерозое.

- •30. Развитие органического мира в докембрии.

- •31. Развитие структуры земной коры в раннем палеозое.

- •32. Палеогеография и осадконакопление в раннем палеозое.

- •33. Развитие органического мира в раннем палеозое.

- •Насекомые

- •Пермско-триасовое вымирание видов

- •Тектоника

- •34. Развитие структуры земной коры в позднем палеозое

- •Развитие геосинклинальных областей в позднем палеозое

- •1. Северо-Атлантический пояс

- •3. Уральская геосинклинальная область

- •Гондвана

- •35. Палеогеография и особенности осадконакопления в позднем палеозое.

- •36. Развитие органического мира в позднем палеозое. Рубеж палеозой-мезозой в развитии разных групп органического мира.

- •37. Развитие структуры земной коры в мезозое.

- •38. Палеогеография и особенности осадконакопление в мезозое.

- •39. Развитие органического мира в мезозое. Рубеж мезозой-кайнозой в развитии разных групп органического мира.

- •40. Развитие земной коры в кайнозое.

- •40. Развитие земной коры в кайнозое.

- •41. Развитие органического мира в кайнозое. Граница мезозой-кайнозой в развитии органического мира.

- •41. Развитие органического мира в кайнозое. Граница мезозой-кайнозой в развитии органического мира.

- •42. Четвертичный период.

- •43. Талассократические и геократические эпохи фанерозоя.

- •44. Гондвана: её возникновение, геологическая история и распад.

- •45. Лавразия: её возникновение и геологическая история в мезозое и кайнозое.

- •46. Материковые оледенения в истории Земли.

- •47. Древние платформы северного полушария в палеозое. Развитие древних платформ (с байкалидами).

- •48. Геосинклинальные пояса Тихоокеанского кольца в мезозое и кайнозое.

- •49. Развитие геосинклинальных поясов в раннем палеозое

- •Общий характер развития геосинклинальных поясов в pz1.

- •50.Развитие геосинклинальных областей в позднем палеозое

- •51. Океанические впадины в мезозое и кайнозое.

Насекомые

Из насекомых в перми существовали жуки (все или почти все принадлежали к подотряду архостемат) и сетчатокрылые (все виды перешли в триас). Появляются ручейники и скорпионницы. В поздней перми последних насчитывалось 11 семейств, но в триас перешли только 4. В триас переходит единственное семейство ручейников.

Пермско-триасовое вымирание видов

Основная статья: Массовое пермское вымирание

Пермский период закончился пермско-триасовым вымиранием видов, самым масштабным из всех, какие только знала Земля. На границе с триасом исчезло 90 % видов морских организмов и 70 % наземных. Одно из объяснений этого вымирания сводится к падению крупного метеорита, вызвавшего существенное изменение климата.

Климат

Климат пермского периода характеризовался резко выраженной зональностью и возрастающей засушливостью. В целом можно сказать, что он был близок современному. Во всяком случае, у него было больше сходства с современным климатом, чем у последовавших периодов мезозоя.

В пермском периоде отчётливо обособляется пояс влажного тропического климата, в пределах которого располагался обширный океан — Тетис. К северу от него находился пояс жаркого и сухого климата, которому соответствует широкое развитие соленосных и красноцветных отложений. Ещё севернее располагался умеренный пояс значительной влажности с интенсивным угленакоплением. Южный умеренный пояс фиксируется угленосными отложениями Гондваны.

В начале периода продолжалось оледенение, начавшееся в карбоне. Оно было развито на южных материках.

Для перми характерны красноцветные континентальные отложения и отложения соленосных лагун, что отражает повышенную засушливость климата.

Тектоника

В перми закончилось формирование Гондваны, произошла коллизия континентов, в результате которой образовались Аппалачские горы.

С точки зрения теории геосинклиналей, в пермском периоде произошла герцинская складчатость.

34. Развитие структуры земной коры в позднем палеозое

Древние платформы вместе с байкалидами – платформенное развитие, как и в раннем палеозое. Геосинклинальные складчатые пояса, в пределах которых обособляются складчатые области – каледониды, вступившие в орогенный этап развития, и геосинклинальные области, продолжающие свое геосинклинальное развитие.

Развитие геосинклинальных областей в позднем палеозое

1. Северо-Атлантический пояс

Почти вся территория пояса уже к концу S закончила свое геосинклинальное развитие и превратилось в воздымающуюся позднекаледонскую складчатую область. Наиболее поздние проявления каледонской складчатости отмечаются в северных Аппалачах уже в конце D2 – акадская фаза.

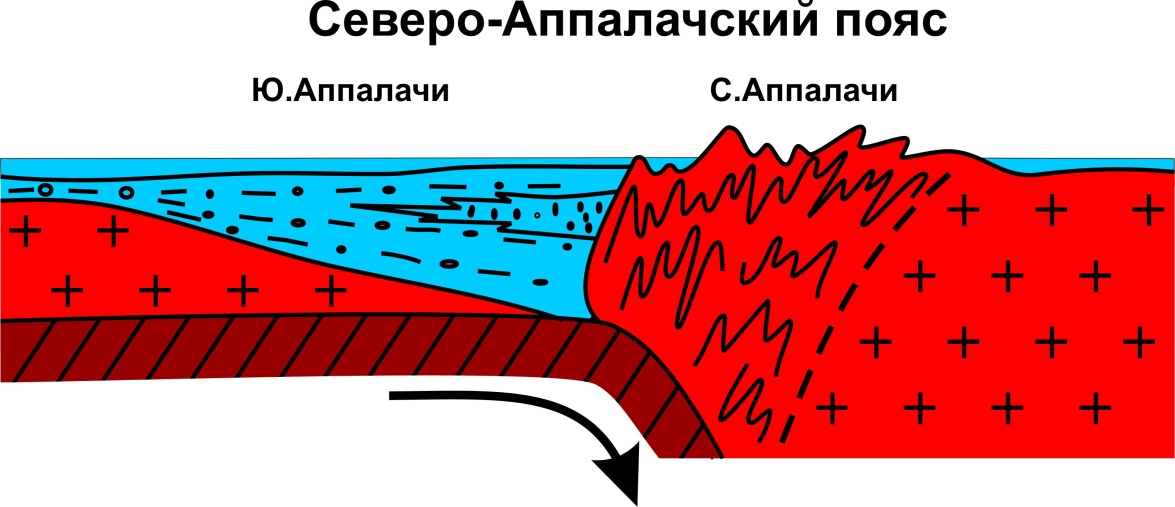

Геосинклинальное развитие сохраняет в D и С1 время только южная часть миогеосинклинальной зоны – в Юж. Аппалачах. В этом миогеосинклинальном прогибе, «зажатом» между воздымающимися каледонидами и Сев. Американской платформой, накапливаются мощные толщи морских, но исключительно терригенных, песчано-глинистых отложений с «обломочными клиньями» за счет размыва каледонских горно-складчатых сооружений (рисунок 1).

В конце С1 в результате продолжающегося сближения Восточно-Европейской и Сев. Американской платформ – столкновение (коллизия) каледонского орогена с Сев. Американской платформой и складчатость в миогеосинклинальной зоне Юж. Аппалачей – это раннегерцинская, судетская фаза герцинской складчатости. Возникает герцинское сооружение (судетиды), причленяющееся к каледонидам, которое вступает в орогенный этап своего развития.

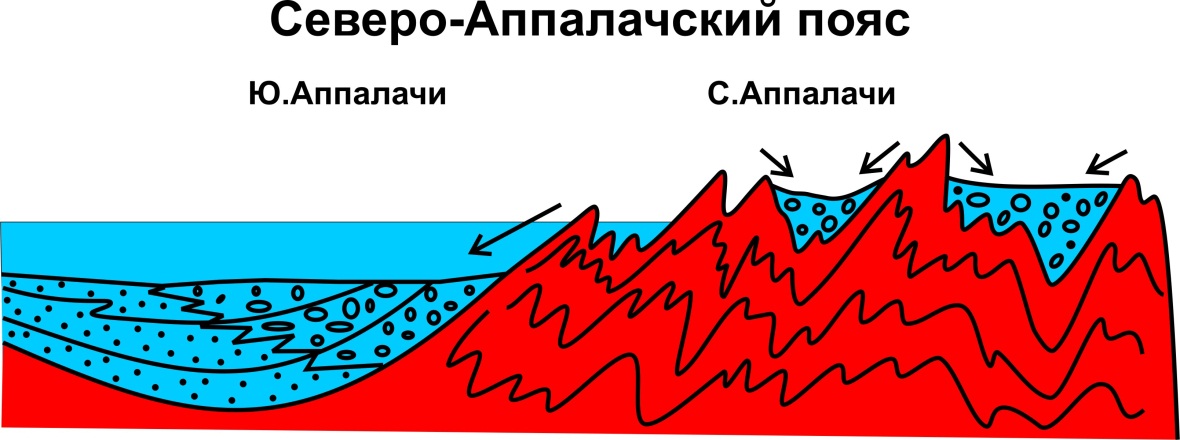

С2-3-Р1 – интенсивное воздымание. Формирование горно-складчатой области. Область размыва. Внутри нее – межгорные впадины (рисунок 2), заполняющиеся мощными (до 1500 м) песчано-глинистыми континентальными толщами С2-3 за счет разрушения окружающих горно-складчатых сооружений.

Рядом с воздымающимися Аппалачами, на границе с Сев. Американской платформой возникает краевой прогиб – узкий, протяженный, асимметрично построенный прогиб, который заполняется песчано-глинистыми, сначала лагунными, а затем континентальными угленосными отложениями С2-3-Р1 до 2500 м за счет разрушения горно-складчатой области. В конце Р1 – позднегерцинская складчатость в краевом прогибе и причленение его к горно-складчатому сооружению. Слабо дислоцированы и отложения межгорных впадин. Окончательное формирование палеозойской складчатой структуры, которая несогласно перекрывается уже платформенным чехлом MZ-KZ отложений.

Развитие Юж. Аппалачей в С2-3-Р1 – типичный пример развития ранних герцинид (судетид) на орогенном этапе. Складчатые сооружения, межгорные впадины и краевые прогибы – типичные структурные элементы орогенного этапа развития.

2. Иннуитский пояс

Аналогичное развитие южной – миогеосинклинальной зоны этого пояса, также зажатой между воздымающимися акадидами на месте северной – эвгеосинклинальной зоны и Сев. Американской платформой. Миогеосинклинальный прогиб здесь заполняется также мощными песчано-глинистыми, главным образом флишевыми толщами и в С1 охватывается судетской фазой герцинской складчатости.