- •Динамические характеристики гвв

- •Нагрузочные характеристики гвв

- •6. Принципиальная электрическая гвв. Временные диаграммы токов и напряжений в гвв.

- •28. Антенны. Основные параметры антенных устройств.

- •23. Передатчики с фазовой модуляцией.

- •20. Передатчики с амплитудной модуляцией

- •Экзаменационный билет 12

- •Экзаменационный билет 4 (Найдено в гугле)

- •Экзаменационный билет 13

- •Экзаменационный билет 19

- •Экзаменационный билет 10

- •2. Преобразователи частоты. Принцип действия, классификация, структурная схема, основные показатели.

- •Вопрос 2 упч. Особенности построения упч

- •Вопрос 1. Краткая характеристика видов модуляции

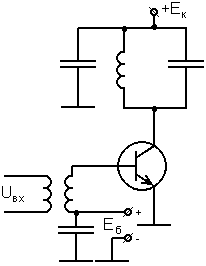

- •Вопрос 1 . Структурная схема гвв. Режимы работы, угол отсечки, трололо…

- •Вопрос 1. Назначение, классификация, области применения и структурные схемы приемо-передающих устройств

- •Вопрос 2. Методы борьбы с помехами

- •1.Типы активных элементов, статические характеристики, аппроксимация статических характеристик, их основные параметры.

- •2. Детекторы. Назначение, принципы действия, классификация, основные показатели.

- •1. Линейные электрические вибраторы. Типы антенн.

- •2)Вибраторная антенна

- •3)Несимметричный вибратор[3]

- •1. Линии передачи. Фидерные устройства с нагрузкой.

- •2)Обеспечение конфиденциальности радиосвязи

- •4. Обеспечение конфиденциальности абонента при корректировании его местонахождения

№3. Входные цепи. Назначение, классификация, структурные схемы, основные показатели входных цепей.

Назначение входных цепей

Входными цепями (ВЦ) радиоприемника называют цепи, связывающие антенно-фидерную систему с первым усилительным или преобразовательным каскадом приемника.

Основными назначениями ВЦ являются:

передача принятого сигнала от антенны к входу этих каскадов;

предварительная фильтрация внешних помех.

Обычно ВЦ представляют собой пассивный четырехполюсник, содержащий колебательные контуры. Наибольшее распространение получили одноконтурные ВЦ. Многоконтурные входные цепи применяются только при высоких требованиях к избирательности входной цепи.

Основными электрическими характеристиками ВЦ являются:

1. Коэффициент передачи напряжения, который определяется отношением напряжения сигнала на входе первого активного элемента приемника (Uвх) к ЭДС сигнала в антенне EА, а в случае магнитной (ферритовой) антенны – к напряженности поля сигнала.

2. Полоса пропускания — ширина области частот с допустимой неравномерностью коэффициента передачи.

3. Избирательность, характеризующая уменьшение коэффициента передачи напряжения при заданной расстройке K(f) по сравнению с резонансным значением К0. Входная цепь вместе с УРЧ обеспечивает заданную избирательность приемника по зеркальному каналу и по каналу промежуточной частоты, а также общую предварительную фильтрацию помех.

4. Перекрытие заданного диапазона частот. Входная цепь должна обеспечивать возможность настройки на любую частоту заданного диапазона приемника, и при этом ее показатели (коэффициент передачи, полоса пропускания, избирательность и т. п.) не должны заметно изменяться. Диапазон рабочих частот характеризуется коэффициентом перекрытия диапазона kд, равным отношению максимальной частоты настройки к минимальной.

5. Постоянство параметров входной цепи при изменении параметров антенны и активного элемента. Это важно при ненастроенных антеннах, которые вносят в ВЦ активное и реактивное сопротивления. Вносимое активное сопротивление увеличивает потери ВЦ, что приводит к расширению полосы пропускания и ухудшению избирательности. Вносимое реактивное сопротивление приводит к изменению настройки ВЦ.

№11. Побочные каналы приема в супергетеродинных приемниках.

Рассмотрим основные типы побочных каналов приема, полагая, что основной канал образуется простым преобразованием частоты:

Канал прямого прохождения: k = 0, n = 1. Частота принимаемого по каналу прямого прохождения сигнала 𝑓01=𝑓пр . Смеситель работает как обычный усилитель, на входе которого действует сигнал промежуточной частоты. Усиление сигнала происходит без преобразования частоты. Обычно именно по каналу прямого прохождения получается наибольшее усиление сигнала, из-за чего этот побочный канал является одним из наиболее опасных.

Каналы простого преобразования: k = 1, n = 1. Частоты сигналов, преобразуемых на промежуточную частоту 𝑓11=|𝑓г±𝑓пр |. Любая из этих частот может быть выбрана в качестве основного канала приема при простом преобразовании частоты, тогда вторая образует зеркальный канал. Очевидно, что частота зеркального канала отстоит от частоты основного канала приема на удвоенное значение промежуточной частоты.

Каналы преобразования основной частоты сигнала по гармоникам частоты гетеродина: 𝑓𝑘1=𝑘𝑓г ±𝑓пр ,𝑘≥2.

Каналы, образованные преобразованием гармоник входного сигнала (𝑛≥2) по гармоникам частоты гетеродина (𝑘≥2). При этом наиболее близкими к частоте основного канала приема оказываются каналы, полученные при одинаковых номерах гармоник сигнала и гетеродина n = k. В частности, таким путем получаются, например, полузеркальные каналы приема, соответствующие преобразованию второй гармоники входного сигнала по второй гармонике гетеродина: 𝑓22=𝑓г ± 12𝑓пр.

Полузеркальный канал очень близок к частоте полезного сигнала, в 4 раза ближе зеркального канала и его очень трудно отфильтровать.

Побочные каналы приема ухудшают характеристики супергетеродинного приемника:

ухудшается избирательность приемника, так как по побочным каналам проходят помехи;

ухудшается реальная чувствительность приемника, так как по побочным каналам проходят шумы. Методы подавления помех по побочным каналам приема:

повышение избирательности преселектора (увеличение добротности и количества колебательных контуров во входных цепях и в усилителе частоты сигнала);

увеличение промежуточной частоты приемника;

рациональный выбор режима работы смесителя;

ограничение уровня входных сигналов;

включение в преселектор режекторного фильтра на промежуточную частоту;

использование специальных схем с подавлением зеркального канала.

№22. Передатчики с частотной модуляцией

В отличии от PM при частотной модуляции происходит изменение мгновенной частоты радиосигнала:

![]()

где ωд называется индексом частотной модуляции или девиацией частоты, а модулирующий сигнал по модулю не превосходит единицы |sm(t)|≤1.Тогда полную фазу радиосигнала можно рассчитать как интеграл от мгновенной частоты:

![]()

Сигнал с FM имеет вид:

![]()

где φ0 - произвольная постоянная интегрирования полной фазы.

Рисунок 2: Структурная схема FM модулятора

Отличие схемы FM модулятора от схемы PM заключается в том, что нормированный модулирующий сигнал интегрируется, и усилитель задает не девиацию фазы m, а девиацию частоты ωд. Если модулирующий сигнал нормирован по амплитуде |sm(t)|≤1 тогда формировать PM сигнал можно при помощи FM модулятора, а FM сигнал при помощи PM модулятора, как это показано на рисунке 3.

№21. Регулировки в радиоприемных устройствах (из гугла)

Назначение регулировок в процессе эксплуатации радиоприемных устройств состоит в обеспечении наилучших условий приема ожидаемых радиосигналов. Регулировки позволяют провести первоначальную настройку приемника, т.е. установить такие параметры его радиотехнических цепей, при которых осуществляется прием этих сигналов. Все виды регулировок применяемые в современных приемниках можно разделить на 2 типа: ручные и автоматические. В одном и том же приемнике могут применяться как ручные, так и автоматические регулировки, своими свойствами взаимно дополняя друг друга. Наиболее часто в современных радиоприемниках применяются регулировки громкости, усиления и полосы пропускания.

Под регулировкой громкости понимается воздействие на НЧ часть приемника с целью установки и поддержания определенного уровня напряжения и мощности сигнала подводимого к звуковоспроизводящему устройству независимо от уровня сигнала на входе приемника.

Использование в приемнике кроме схемы регулировки громкости схемы регулировки усиления, делает изменение уровня сигнала более гибким. Кроме того, необходимость регулировки усиления вызвано тем, что ручная регулировка громкости не может устранить нелинейные искажения возникающие в результате перегрузки каскадов приемника предшествующих детектору при больших амплитудах сигнала на входе приемника.

Для обеспечения хорошего качества воспроизведения сигнала приемник должен обладать определенной полосой пропускания. Наивыгоднейшая полоса пропускания приемника зависит как от вида принимаемых сигналов напряженности эл. поля в точке приема, так и от уровня помех. При приеме сигналов в условиях высокого уровня помех улучшение качества связи м.б. достигнуто при уменьшении полосы пропускания приемника. Существуют схемы со ступенчатой и плавной регулировкой полосы пропускания. Ступенчатая регулировка обычно применяется при изменении вида принимаемого сигнала (телеграфные или телефонные). Плавная используется при различном соотношении напряжений сигнала и помехи. Регулировка полосы пропускания может производиться изменением связи между контурами полосовых фильтров УПЧ или шунтированием контуров активными сопротивлениями.

№8. Динамические и нагрузочные характеристики ГВВ с безинерционным активным элементом

Динамические характеристики гвв

Динамические характеристики (ДХ) – зависимости мгновенных значений тока одного из электродов активного элемента от мгновенных значений напряжений на данном электроде в рабочем (динамическом) режиме, т.е. при наличии внешнего возбуждения и зафиксированных остальных параметрах (питание, нагрузка, и т. д.). Например, это может быть зависимость полного тока коллектора от полного напряжения на коллекторе при наличии полного переменного напряжения на базе.

Известно, что:

(1)

(1)

. (2)

. (2)

Если исключить из первого и второго выражений cos(wt), то получится аналитическое выражение для ДХ. Из первого выражения получим:

,

тогда

,

тогда

,

,

где

.

.

Учтя,

что

,

получим:

,

получим:

.

.

Это уравнение прямой линии обычно строится в системе выходных характеристик транзистора (лампы).

Вид:

Рис 3.5. Динамическая характеристика

Наклон прямой определяется эквивалентным сопротивлением коллекторной цепи и углом отсечки коллекторного тока:

.

.

Нагрузочные характеристики гвв

! Нагрузочными характеристиками называются зависимости токов, напряжений и мощностей от величины сопротивления нагрузки в коллекторной цепи транзистора.

Т.е.

интересуют зависимости:

Задача – необходимо найти оптимальное сопротивление нагрузки. Подбор можем осуществлять, меняя резонансное сопротивление колебательного контура:

где r0 – собственное сопротивление контура,

rВН – вносимое сопротивление, меняется подбором связи с нагрузкой:

,

,

Qн – добротность нагруженного контура.

Таким образом, меняя связь между катушками, можно менять RК.

Рис. 4.1. Динамические характеристики для отсечки 90о

в недонапряженном режиме

Рис. 4.2. Нагрузочные характеристики для отсечки 90о

Рис. 4.3. Мощностные нагрузочные характеристики для отсечки 90о

,

,

,

а

,

а

.

.

Из всех рисунков видно, что в граничном режиме полезная мощность максимальна. Следовательно, такой режим является оптимальным для ГВВ, а Rкритическое называется оптимальным. Очевидно, что существует и оптимальная связь между контуром и нагрузкой.

БИЛЕТ15. Линейные и квадратичные амплитудные детекторы.

В амплитудном детекторе осуществляется выделение огибающей амплитудно-модулированного сигнала с одновременным устранением несущего колебания. Роль несущих колебаний могут выполнять как гармонические колебания, так и последовательности радио- или видеоимпульсов.

В состав любого детектора входит нелинейный элемент для образования спектральных компонент, соответствующих модулирующей частоте, и линейный фильтр, для выделения компонент, соответствующих спектру модулирующих частот, и устранения компонент, соответствующих спектру несущего колебания и его гармоник. Таким образом, функциональная схема детектора может быть представлена в виде последовательно соединенных нелинейного элемента и фильтра нижних частот. В качестве нелинейных элементов используют полупроводниковые диоды, а также биполярные и полевые транзисторы. Роль фильтра, как правило, выполняет цепь, состоящая из резистора и шунтирующей его емкости. В настоящее время элементы детектора чаще реализуют в одной микросхеме.

На рис.1 показана схема последовательного амплитудного детектора, а на рис.2 - параллельного детектора.

БИЛЕТ 25,2. Цифровая обработка сигналов в радиоприемных стройствах. Структурная схема цифрового радиоприемника.

Структурная схема цифрового радиоприемника.

Аналоговая часть приемного тракта АЧПТ выполняет предварительную селекцию и усиление принятых сигналов. Усиление АЧПТ должно быть достаточным для нормальной работы АЦП блока дискретизации и квантования БДК. Блок дискретизации и квантования БДК выполняет дискретизацию по времени и квантование по уровню принимаемого сигнала. Минимальная частота дискретизации определяется шириной спектра принимаемого полосового сигнала.Шаг квантования и частота дискретизации выбираются таким образом, чтобы собственные шумы приемника превышали шумы квантования.

Преимущества цифровой обработки сигналов

• Значительно более высокая точность обработки сигналов по сложным алгоритмам;• гибкая оперативная перестройка алгоритмов обработки сигналов, обеспечивающая как создание многорежимных устройств, так и реализацию адаптивных систем;• высокая технологичность изготовления устройств ЦОС, связанная с отсутствием необходимости настройки при изготовлении и регулировки при эксплуатации;• высокая степень совпадения и повторяемости характеристик реализованных устройств с расчетными характеристиками;• возможность построения развивающихся интеллектуальных систем, способных к реконфигурации, поиску и обнаружению неисправностей;• большие возможности автоматизации проектирования устройств;• высокостабильные эксплуатационные характеристики устройств.

БИЛЕТ 16. Принципиальные схемы усилителей мощности. Сложение мощностей активных элементов. Умножители частоты.

Задача сложения мощностей важна при реализации передатчика, когда мощности одного АЭ недостаточны, чтобы обеспечить заданную мощность РПдУ. Особый интерес представляет для транзисторных передатчиков.

Умножители частоты (УЧ) в радиопередатчиках используются для расширения частотного диапазона без расширения последнего у задающего генератора, а также для увеличения стабильности частоты. В многокаскадных передатчиках применение УЧ уменьшает паразитную связь между каскадами и, следовательно, повышает устойчивость работы радиолинии. Основными параметрами умножителя являются: кратность умножение N, рабочая частота, энергетические показатели. По типу используемых АЭ УЧ делятся на два класса: УЧ на активных АЭ (лампы, транзисторы) и УЧ на пассивных АЭ (диоды, варакторы).

Рис.2. Мостовая схема сложения мощностей двух АЭ.

БИЛЕТ 25,3. Радиосигнал и его характеристики. Виды помех.

Радиосигнал – это колебание радиочастоты, один или несколько параметров которого изменяются (модулируются) в соответствии с передаваемым сообщением (информацией).

Аналитически радиосигнал в общем виде описывается следующим образом:

![]()

U(t) – амплитуда радиосигнала , изменяющаяся во времени t;

fo – линейная частота радиосигнала ;

φ(t) – фаза радиосигнала , изменяющегося во времени.

Важнейшей характеристикой радиосигнала является его спектр. Спектр радиосигнала характеризуют: частота несущей f0 , допустимая нестабильность частоты несущей, занимаемая полоса частот, ширина внеполосных излучений. Полоса частот – это интервал между fH нижней и fB верхней частотами, в котором сосредоточено 99% мощности сигнала.

Радиоизлучение в полосах, примыкающих к занимаемой, называются внеполосными. Они создают помехи другим радиосредствам и ухудшают электромагнитную совместимость РЭС. Точность, с которой фиксируется положение спектра радиосигнала на оси частот, определяется нестабильностью несущей Δƒн. Требования к нестабильности несущей обычно жесткие и зависят от назначения и мощности передатчика и его частоты несущей.

В зависимости от того, какой из параметров радиочастотного колебания (1) изменяется, различают амплитудную, частотную, фазовую модуляции. Широкое распространение получили дискретные виды модуляции. Основное требование к радиосигналу связано с выбором способа модуляции — это получение заданной точности воспроизведения закона модуляции на приемной стороне канала связи. В радиопередатчике точность воспроизведения определяется качеством сигнала, которое характеризуется искажениями: частотными, фазовыми, нелинейными.

18. Принципы расчета автогенераторов. Схемы транзисторных автогенераторов. Влияние дестабилизирующих факторов на частоту автоколебаний.

Автогенератор — электронный генератор с самовозбуждением. Автогенератор вырабатывает электрические (электромагнитные) колебания, поддерживающиеся подачей по цепи положительной обратной связи части переменного напряжения с выхода автогенератора на его вход.

Существует 2 режима работы автогенератора: мягкий и жесткий режимы.

М ягкий

режим характеризуется безусловным

быстрым установлением стационарного

режима при включении автогенератора.

ягкий

режим характеризуется безусловным

быстрым установлением стационарного

режима при включении автогенератора.

Жесткий режим требует дополнительных условий для установления колебаний: либо большой величины коэффициента обратной связи, либо дополнительного внешнего воздействия (накачки).

Расчет автогенераторов распадается на две части: расчет режима работы лампы и расчет колебательной системы. Расчет режима позволяет определить напряжения на аноде, сетке, а следовательно, требуемый коэффициент обратной связи, а также величину сопротивления нагрузки.