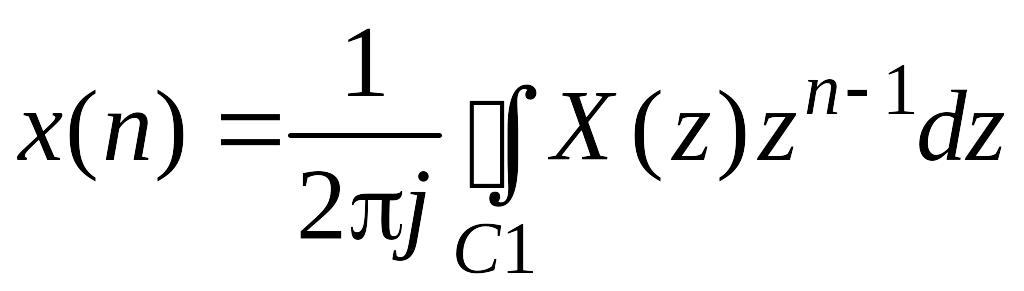

- •8. Равенство Парсеваля:

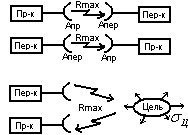

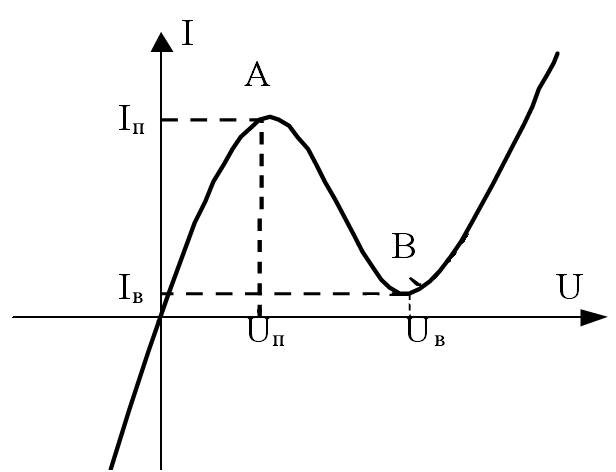

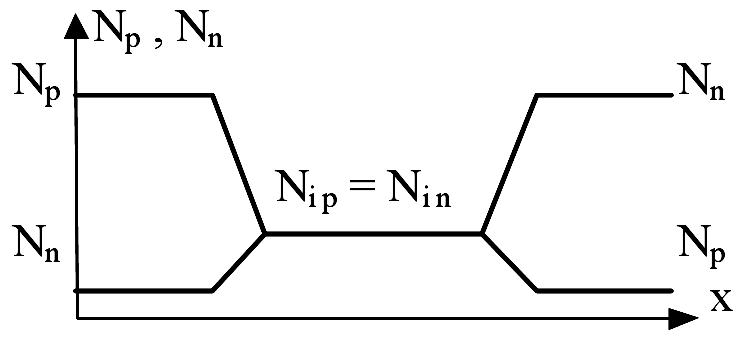

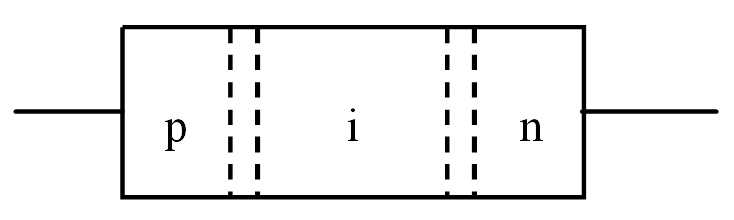

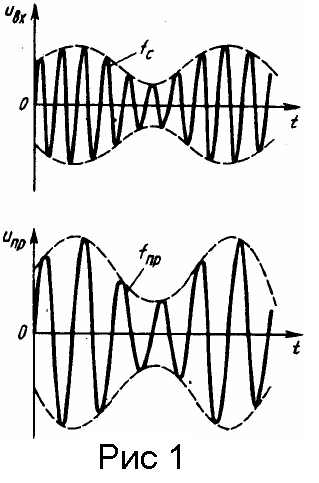

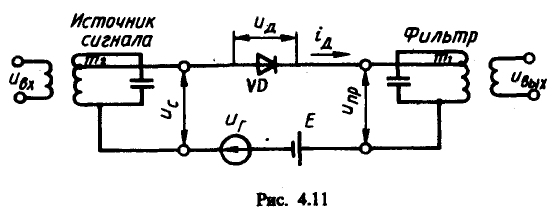

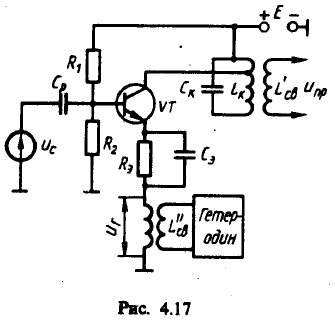

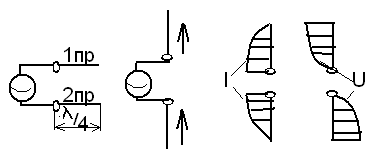

- •Побочные каналы (пк) приема супергетеродинного приемника.

- •1)Метод преобразования u в код с промежуточным преобразованием

- •7 Интегрирующие ацп.

- •1. Линейность.

- •2. Теорема сдвига.

- •3.Теорема о комплексной свёртке.

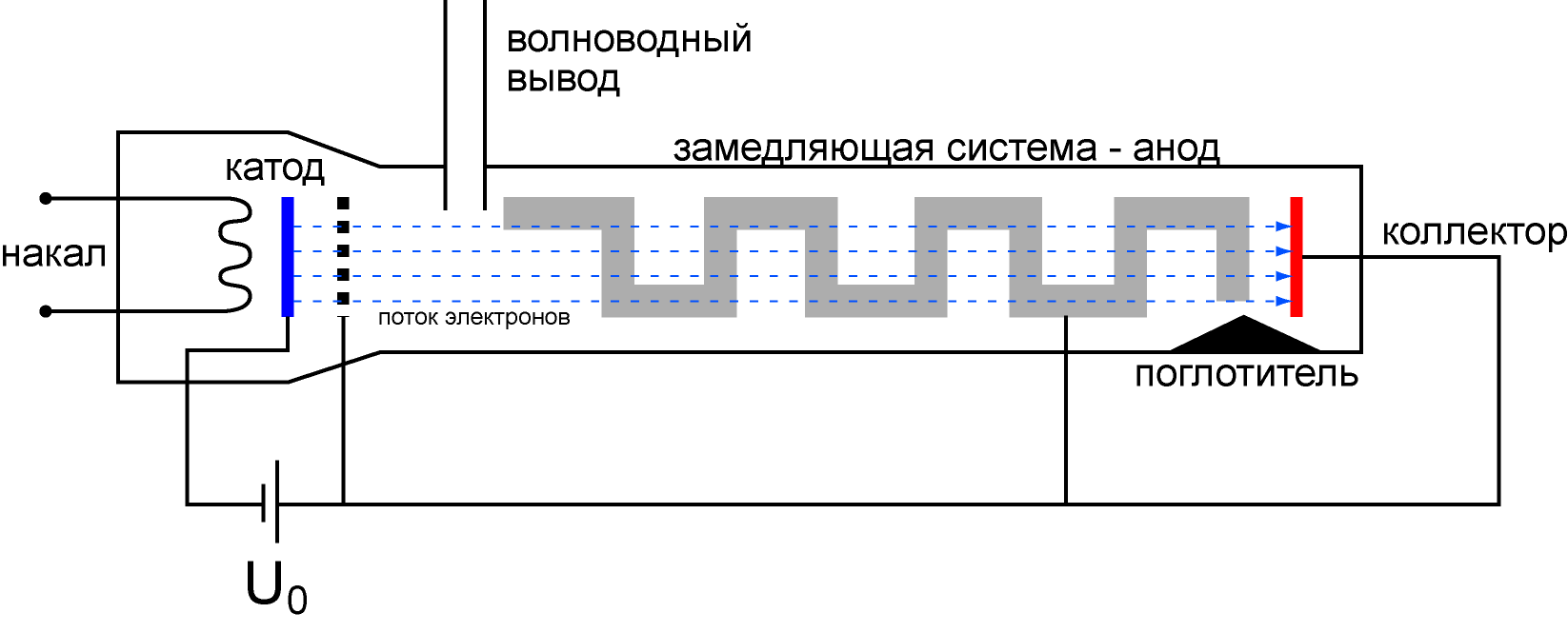

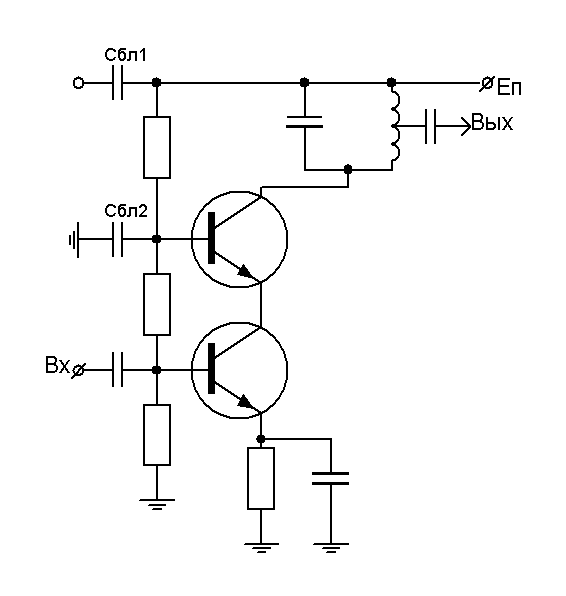

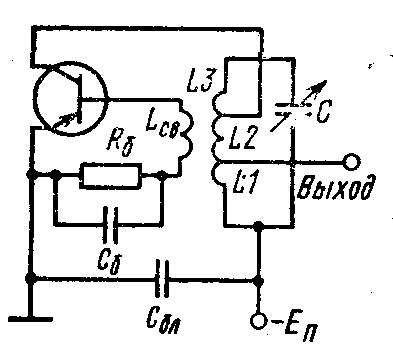

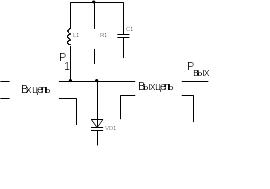

- •5.14 Схемы бестрансформаторных двухтактных каскадов с одним источником питания:

- •28.2 Полиномиальные коды: построение кодов, схемы умножения и деления многочленов на регистрах с обратной связью.

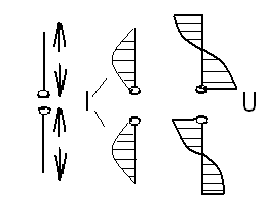

- •28.3 Особенности взаимодействия электронов с свч-полем в приборах м типа. Многорезонаторные магнетроны.

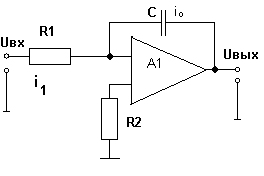

7 Интегрирующие ацп.

(+) -Высокая помехоустойчивость, Более низкая стоимость

П ри

построении применяется принцип 2-хтатного

интегрирования. В 1 – ом такте производится

накопление

ри

построении применяется принцип 2-хтатного

интегрирования. В 1 – ом такте производится

накопление

![]() -ла

от Uвх

, во 2-ом такте выполняется обратный ход

-ла

от Uвх

, во 2-ом такте выполняется обратный ход

![]() Ия

путем подачи на вход

тора

Uоп

противоположной полярности. Интегратор

Ия

путем подачи на вход

тора

Uоп

противоположной полярности. Интегратор

![]() i1+i0

=0 i1=Uвх/R1

i0=CΔUвых/Δt

Uвых=

i1+i0

=0 i1=Uвх/R1

i0=CΔUвых/Δt

Uвых=![]()

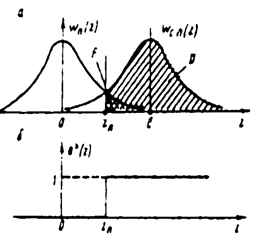

Б6.1. Корреляционный оптимальный обнаружитель.

В соответствии с алгоритмом обнаружения,

стуртурная схема оптим.обнаружителя

может быть представлена в виде

корреляционного приемника с пороговым

устройством. В пороговом устройстве

(ПУ) производится сравнение значения

корреляционного интеграла в момент

ожидаемого окончания действия сигнала

Т. с порогом Zn

и принимается решение о наличии или

отсутствии цели (сигнала). Начало

интегрирования и его окончание совпадают

по времени с началом и окончанием

ожидаемого сигнала S(t),

что обеспечивается устройством

синхронизации (УС). Это же устройство

синхронизирует работу генератора

опорного сигнала (ГОС) для коррелятора.

Сравнение напряжения, вырабатываемого

на выходе интегратора, с порогом

производится в момент t=T,

при этом величина Z(T)

является случайной и зависит от реализации

шума на интервале (0,T).

q2=E2/(NoE/2)=2E/No.

Отношение сигнал/шум на выходе коррелятора

определяется энергией сигнала и

спектральной плотностью шума. Оно не

зависит от формы обнаруживаемого

сигнала, если шум белый. Качественные

показатели оптимального обнаружителя

соответствии с алгоритмом обнаружения,

стуртурная схема оптим.обнаружителя

может быть представлена в виде

корреляционного приемника с пороговым

устройством. В пороговом устройстве

(ПУ) производится сравнение значения

корреляционного интеграла в момент

ожидаемого окончания действия сигнала

Т. с порогом Zn

и принимается решение о наличии или

отсутствии цели (сигнала). Начало

интегрирования и его окончание совпадают

по времени с началом и окончанием

ожидаемого сигнала S(t),

что обеспечивается устройством

синхронизации (УС). Это же устройство

синхронизирует работу генератора

опорного сигнала (ГОС) для коррелятора.

Сравнение напряжения, вырабатываемого

на выходе интегратора, с порогом

производится в момент t=T,

при этом величина Z(T)

является случайной и зависит от реализации

шума на интервале (0,T).

q2=E2/(NoE/2)=2E/No.

Отношение сигнал/шум на выходе коррелятора

определяется энергией сигнала и

спектральной плотностью шума. Оно не

зависит от формы обнаруживаемого

сигнала, если шум белый. Качественные

показатели оптимального обнаружителя

Определим вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги. Для этого необходимо знать условные плотности вероятности напряжения Z(T) вырабатываемого интегратором

Заштрихованные

площади под кривыми численно равны

вероятностям D

и F.

При действии в смеси сигнала и шума

случайная величина r(T)

имеет гаусовскую плотностьвероятности

с математическим ожиданием Z=E

и дисперсией

Заштрихованные

площади под кривыми численно равны

вероятностям D

и F.

При действии в смеси сигнала и шума

случайная величина r(T)

имеет гаусовскую плотностьвероятности

с математическим ожиданием Z=E

и дисперсией

![]()

В соответствии с правилом обнаружения условную вероятность ложной тревоги определим как вероятность превышения порога z случайной величиной z, если на входе обнаружителя действует только шум. Условная вероятность правильного обнаружения определяется вероятностью превышения порога z случайной величиной z, если на входе обнаружителя действуют сигнал и шум:

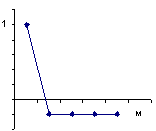

Семейство зависимостей вероятности правильного обнаружения D от отношения сигнал/шум при фиксированных значениях вероятности ложной тревоги F называют характеристиками обнаружения. Кривые обнаружения детерминированного сигнала приведены на рис. По этим кривым можно определить пороговый сигнал. Пороговый сигнал в оптимальном приемнике характеризуется энергией и не зависит от формы сигнала. На практике порог устанавливается по величине дисперсии шума на выходе коррелятора. По таблицам интеграла вероятности определяют значение аргумента hn (относительного порога) при заданной вероятности ложной тревоги. При известной дисперсии определяют порог Zn=hnO2.

Б6.2. Система цветного телевидения «SECAM» и ее отличия от систем «PAL» и «NTSC». Современные тенденции развития телевидения.

Система НТСЦ (Национальный комитет телевизионных систем) является американской системой цветного телевидения, в которой для передачи двух цветоразностных сигналов используется только одна поднесущая, а для разделения этих сигналов в телевизионном приемнике в передающем устройстве применяется квадратурная модуляция.

Сущность такой модуляции заключается в следующем. Оба цветоразностных сигнала Е'R-Y и Е'B-Y, поступая раздельно на модуляторы, модулируют одну и ту же поднесущую, вырабатываемую кварцевым генератором, фазы этой поднесущей, подаваемой на модуляторы, сдвинуты на 90°. Модуляторы сигналов Е'R-Y и Е'B-Y имеют балансную (симметричную) схему. Это означает, что выходные напряжения модуляторов пропорциональны произведениям входных напряжений, а сама поднесущая подавляется.

Система ПАЛ — означает изменение фазы от строки к строке. Она представляет собой усовершенствованную систему НТСЦ с квадратурной модуляцией поднесущей, в которой устранена чувствительность к фазовым искажениям. Основной принцип работы ПАЛ заключается в том, что фаза поднесущей цветоразностного сигнала Е'R-Y меняется от строки к строке на 180°. В телевизионном приемнике осуществляется запоминание сигналов цветности с помощью линии задержки на время передачи одной строки (64 мкс), а затем оба сигнала складываются. При сложении двух напряжений на входе линии задержки с таким же напряжением, сдвинутым по фазе на 180°, на выходе фазовая ошибка устраняется.

Система СЕКАМ—означает последовательную передачу цветов с запоминанием.

Особенностью системы является то, что цветоразностные сигналы передаются в частотном спектре яркостного сигнала на вспомогательных цветовых поднесущих методом частотной модуляции. Эта система принята в Советском Союзе, Франции и ряде других стран.

Поскольку модулировать по частоте одну поднесущую одновременно двумя сигналами невозможно, то в системе СЕКАМ сигналы передаются по очереди через строку. В течение времени одной строки передается только цветоразностный сигнал Е'R-Y, во время второй - только Е'B-Y, во время третьей строки вновь передается Е'R-Y и т. д. В телевизионном приемнике для получения цветоразностного сигнала Е'G-Y необходимо иметь оба цветоразностных сигнала Е'R-Y и Е'B-Y одновременно. Для этого в телевизорах используется линия задержки, со временем задержки на одну строку (64 мкс). Если в данный момент времени с телецентра передается цветоразноетный сигнал Е'R-Y, то с выхода линии задержки поступает цветоразностный сигнал Е'B-Y, так как в предыдущей строке был цветоразностный Е'B-Y. таким образом, каждая передаваемая строка запоминается в линии задержки, и к приходу, следующей строки ее можно использовать как недостающий сигнал. Третий цветоразностный сигнал eg-y можно получить в соответствующей матрице.

При сравнении различных систем. цветного телевидения, выявляются их отдельные достоинства и недостатки. Так, система СЕКАМ по сравнению с НТСЦ обладает тем преимуществом, что фазовые искажения в ее канале связи не приводят к искажению цветового тона изображения. Это происходит за счет применения частотной модуляции для передачи цветоразностных сигналов. Однако по сравнению с НТСЦ в системе СЕКАМ снижена цветовая четкость по вертикали вследствие того, что цветоразностные сигналы передаются по очереди через строку. Это существенно не ухудшает качества цветного изображения, поскольку мелкие детали, как нам уже известно, воспроизводятся яркостным сигналом Еу, переданным с полным числом строк разложения.

Система НТСЦ обеспечивает высокое качество цветного изображения, но предъявляет весьма жесткие требования к характеристикам всего комплекса приемопередающей аппаратуры.

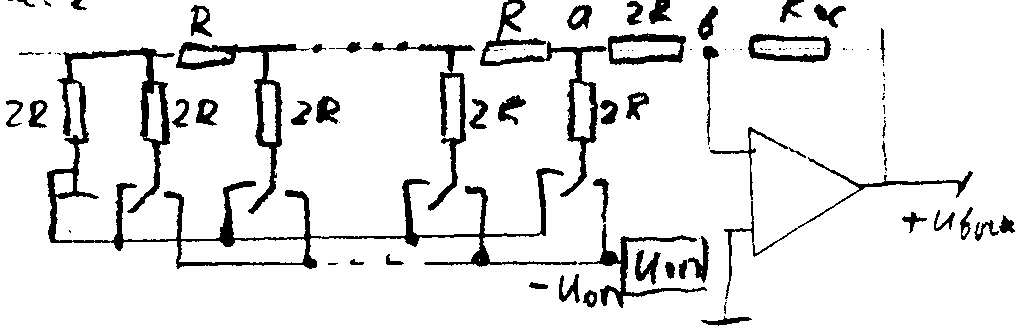

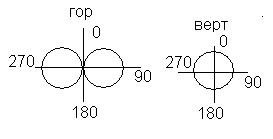

Б6.3. Принципы построения цифро-аналоговых преобразователей напряжения, назначение, виды, характеристики, применение.

ЦАП на основе суммирующего ОУ: R>>1

Для упрощения рассуждений сделаем два допущения: Iвх ОУ=0, Uа=0

По первому закону Кирхгофа для точки А I1+I2+...In+Ioc=0. Так как точно Uа=0 то токи могут выражаться так: I1=(U1-Ua)/R1, I2=(U2-Ua)/R2, In=(Un-Ua)/Rn, Ioc=(Uвых-Ua)/Roc

(U1-Ua)/R1+...+(Un-Ua)/Rn+(Uвых-Ua)/Roc-Ua/Rвхоу=0

Uвых=-∑[(Roc/R1)Ui]+Ua(1-Roc/Rвхоу+∑(Roc/Ri)) 2-е слагаемое является погрешностью выполнения суммирования. Напряжение Ua связано с Uвых=KUa К-внутренний коэффициент усиления ОУ. Поэтому с целью уменьшения из-за неидеальности ОУ надо увеличить К и Rвхоу

ЦАП на основе резистивной матрицы

Рациональным способом уменьшения номиналов резисторов-использование лестничной резистивной матрицы (R2R), которая также относится к категории ЦАП с делением U.

Т .к.

потенциал т. в Ua=0,

то эквивалентная схема матрицы R2R

может быть представлена так:

.к.

потенциал т. в Ua=0,

то эквивалентная схема матрицы R2R

может быть представлена так:

Для этой схемы можно записать:

Ua=Uon[a0k0+a-1k-1+...+a-nk-n] где ki-коэффициент передачи Uon в т.а от разряда аi аi-разряды двоичного кода. В таком АЦП также имеют место погрешности из-за неидеальности ОУ т.к. Ua в т.в не равно 0 и входной ток ОУ тоже не равен 0. Эти погрешности того же порядка, что и в предыдущем случае. Помимо погрешностей преобразователя включают ещё погрешности ИОН, линейки ключей, подгонки матрицы. В целом метрологические характеристики такие же. Достоинство-резистивная матрица имеет всего два номинала (более технологична) и такие матрицы более удобны для интегрального исполнения.

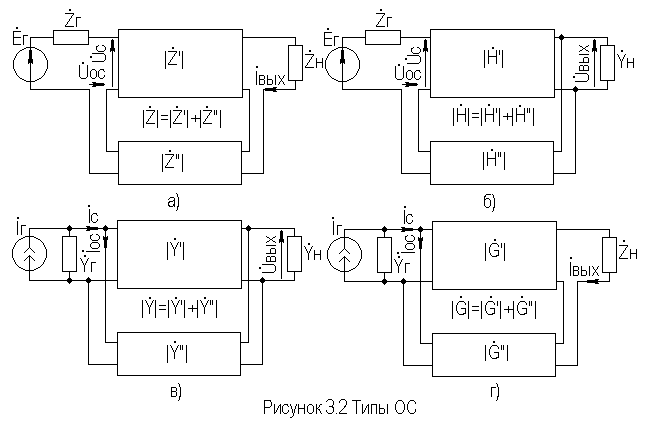

Б7.1 Обратная связь (ОС) и ее влияние на параметры усилительных устройств.

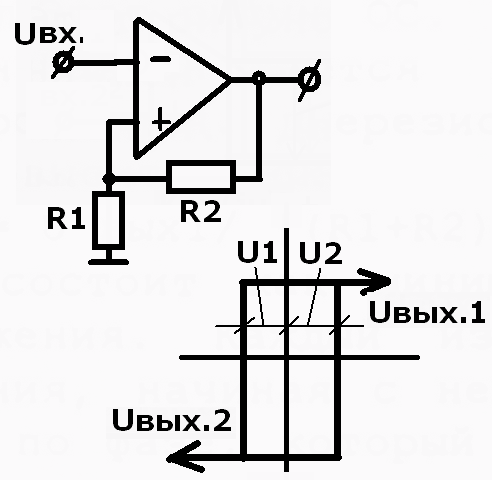

УСИЛИТЕЛИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. Обратной связью - называется передача части (или всей) энергии сигнала с выхода на вход устройства. Сниматься сигнал обратной связи может с выхода всего устройства или с какого-либо промежуточного каскада. ОС, охватывающую один каскад, принято называть местной, а охватывающую несколько каскадов или весь многокаскадный УУ - общей.

С труктурная

схема УУ с ОС приведена на рисунке.

Обычно коэффициент усиления УУ

труктурная

схема УУ с ОС приведена на рисунке.

Обычно коэффициент усиления УУ

![]() и коэффициент передачи цепи ОС

и коэффициент передачи цепи ОС

![]() носят комплексный характер, что указывает

на возможность фазового сдвига в областях

НЧ и ВЧ за счет наличия реактивных

элементов как в самом УУ, так и в цепи

ОС.

носят комплексный характер, что указывает

на возможность фазового сдвига в областях

НЧ и ВЧ за счет наличия реактивных

элементов как в самом УУ, так и в цепи

ОС.

Коэффициент

передачи цепи ОС

равен:

![]() .

.

Согласно

классической теории ОС, влияние ОС на

качественные показатели УУ определяются

возвратной разностью (глубиной ОС):

![]()

Согласно элементарной теории ОС, глубина ОС определится как:

![]() .

Тогда

.

Тогда

![]() .

.

Если

![]() >0

- ОС носит положительный характер (ПОС),

если

<0-

ОС отрицательная (ООС), в последнем

случае

>0

- ОС носит положительный характер (ПОС),

если

<0-

ОС отрицательная (ООС), в последнем

случае

![]() ,

,

![]() .

.

Таким образом, следует выделить четыре основных варианта цепей ОС (рис.3.2):

последовательная по току (последовательно- последовательная, Z-типа), последовательная по напряжению (последовательно- параллельная, H- типа), параллельная по напряжению (параллельно- параллельная, Y-типа) и параллельная по току (параллельно- последовательная,G- типа). Существуют и смешанные (комбинированные) ООС.

Обратная связь (ОС) находит широкое применение в разнообразных АЭУ, в т.ч. и в УУ. В УУ введение ОС призвано улучшить ряд основных показателей или придать новые специфические свойства. Особую, принципиальную роль ОС играет в микроэлектронных УУ. Можно утверждать, что без широкого использования ОС было бы крайне трудно осуществить серийный выпуск линейных ИМС.ПОС применяют чтобы сделать из усилителя генератор.

Б7.2 Согласованные фильтры

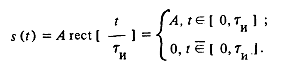

Реализация согласованных фильтров. Рассмотрим некоторые виды сигналов и соответствующие им согласованные фильтры. Согласованный фильтр для прямоугольного видеоимпульса определяется следующими характеристиками. Сигнал имеет вид

Спектральная функция такого сигнала

Положим

tQ

=

![]() и

найдем комплексный коэффициент передачи

согласованного фильтра по формуле

и

найдем комплексный коэффициент передачи

согласованного фильтра по формуле

![]()

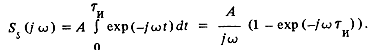

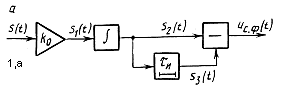

Функциональная схема фильтра приведена на рис1,а. Фильтр содержит идеальный ууилитель с коэффициентом усиления kQ = СА, интегратор, линию задержки на время и вычитающее устройство. Реакция согласованного фильтра на сигнал показана на

рис.1,б.

Форма напряжения соответствует автокорреляционной функции прямоугольного импульса:

![]()

Минимум напряжения Uс.ф(t) достигается при t=

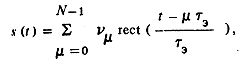

В случае согласованного фильтра для последовательности знакопеременных импульсов (псевдослучайной последовательности - ПСП) сигнал задан в виде

где

где

![]() принимает значения ± 1 в соответствии

с законом формирования ПСП;

принимает значения ± 1 в соответствии

с законом формирования ПСП;

![]() -

длительность элемента ПСП. Пример

чередования знаков в ПСП показан на

рис. 2,а.

-

длительность элемента ПСП. Пример

чередования знаков в ПСП показан на

рис. 2,а.

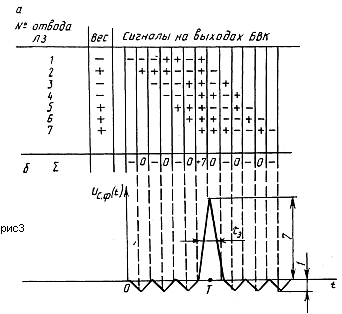

Соответствующая последовательности импульсная реакция согласованного фильтра приведена на рис. 2,б. Фильтр в данном случае может быть реализован с помощью многоотводной линии задержки (ЛЗ) и блока весовых коэффициентов (БВК), на выходах которого формируются напряжения, подаваемые на входы сумматора (рис.2,в). На выходе сумматора включен оконечный фильтр (ОСФ), согласованный с элементом ПСП - прямоугольным импульсом, имеющим длительность . Процесс формирования выходной реакции согласованного фильтра для ПСП показан на рис. 3, а. Для шумоподобного сигнала, каким является ПСП, наблюдается эффект сжатия сигнала (рис. 3, б), проявляющийся в сокращении эффективной продолжительности сложного сигнала в результате согласованной фильтрации. Коэффициент сжатия (на уровне 0,5 максимального значения выходного напряжения) определяется базой сигнала и в рассматриваемом случае равен N=T/ , где Т - продолжительность ПСП. Таким образом, ширина спектра выходного сигнала согласованного фильтра остается такой же, как и у входного сигнала. Отметим, что согласованный фильтр, обеспечивая максимальное отношение сигнал/шум на выходе, существенно изменяет форму сигнала.

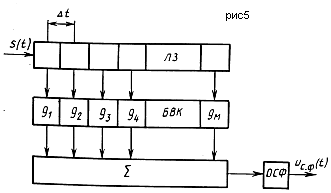

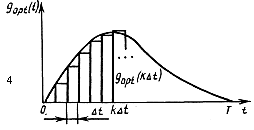

Использование линий задержки и весового суммирования возможно не только для дискретных сигналов. Такое использование основано на приближенном представлении импульсной реакции gopt(t) в виде ступенчатой функции (рис. 4):

![]()

Интервал

Интервал

![]() выбирается

из условия обеспечения требуемой

точности аппроксимации импульсной

реакции. Если эффективная ширина спектра

функции gopt(t)

ограничена частотой Fв,

то

по теореме Котельникова, необходимый

интервал

должен быть не более 1/(2

Fв).

Коэффициенты в блоке весовых коэффициентов

выбираются в соответствии с величинами

gk=gopt(k

),

k=

выбирается

из условия обеспечения требуемой

точности аппроксимации импульсной

реакции. Если эффективная ширина спектра

функции gopt(t)

ограничена частотой Fв,

то

по теореме Котельникова, необходимый

интервал

должен быть не более 1/(2

Fв).

Коэффициенты в блоке весовых коэффициентов

выбираются в соответствии с величинами

gk=gopt(k

),

k=![]() .

Структурная схема согласованного

фильтра на линии задержки показана на

рис5. Оконечный согласованный фильтр

согласован с прямоугольным импульсом,

имеющим длительность

.

.

Структурная схема согласованного

фильтра на линии задержки показана на

рис5. Оконечный согласованный фильтр

согласован с прямоугольным импульсом,

имеющим длительность

.

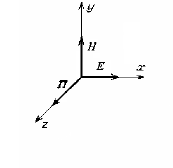

Б7.3 Плоские электромагнитные волны. Граничные условия для векторов электромагнитного поля. Падение электромагнитного поля на границу раздела двух сред.

Плоская

электромагнитная волна -

волна, для которой характерна зависимость

напряженности электростатического

поля только от продольной компоненты

Z,

а фазовый фронт представляет собой

плоскость.или другими словами :Волну

называют плоской, если ее амплитуда и

фаза в любой момент времени постоянны

на плоскости, перпендикулярной волновому

векторуПо определению плоская волна

не ограничена в пространстве, поэтому,

она является идеализацией встречающихся

на практике волн.Уравнение гармонической

плоской волны, распространяющейся в

направлении, определяемом вектором к,

имеет вид: u(x,y,z,t)=uoexp[j(k*r-wt-![]() )].

Отношение

)].

Отношение

![]() называется волновым

сопротивлением,

которое измеряется в омах [Ом]. Оно также

равно

называется волновым

сопротивлением,

которое измеряется в омах [Ом]. Оно также

равно

![]() Векторы

не имеют продольных компонент:

Векторы

не имеют продольных компонент:

Эти

векторы ортогональны

(взаимно перпендикулярны):

![]()

Если

![]() и

и

![]() -

вещественные величины, то среда не

поглощает энергии электромагнитного

поля. В таком случае вещественными

являются волновое число к

(4.19) и волновое

сопротивление W

(4.25).

-

вещественные величины, то среда не

поглощает энергии электромагнитного

поля. В таком случае вещественными

являются волновое число к

(4.19) и волновое

сопротивление W

(4.25).

Вектор Пойтинга П = [E,H] направлен

по оси t. а следовательно, распространяясь, волна переносит энергию. Правая тройка векторов E, H и П показана на рисунке. (представлен мгновенный снимок распространения поля. )Правило Буравчика.

С

точки зрения макроскопической

электродинамики, граница

раздела сред

— это такая поверхность, на которой

параметры

,

,

С

точки зрения макроскопической

электродинамики, граница

раздела сред

— это такая поверхность, на которой

параметры

,

,![]() (хотя бы один из них) терпят разрыв как

функции нормали.

(хотя бы один из них) терпят разрыв как

функции нормали.

Покажем, что вектор электрической индукции D подчиняется следующему граничному условию:

![]()

Следующее

граничное условие имеет вид

![]() .

Оно означает, что тангенциальная

компонента вектора Е

при переходе

границы раздела сред всегда остается

непрерывной.

.

Оно означает, что тангенциальная

компонента вектора Е

при переходе

границы раздела сред всегда остается

непрерывной.

Нормальная

компонента вектора магнитной индукции

В

всегда

непрерывна:

![]() .

Тангенциальная компонента вектора Н

непрерывна

только при отсутствии на границе

поверхностного тока, а в общем случае

справедливо граничное условие

.

Тангенциальная компонента вектора Н

непрерывна

только при отсутствии на границе

поверхностного тока, а в общем случае

справедливо граничное условие

![]()

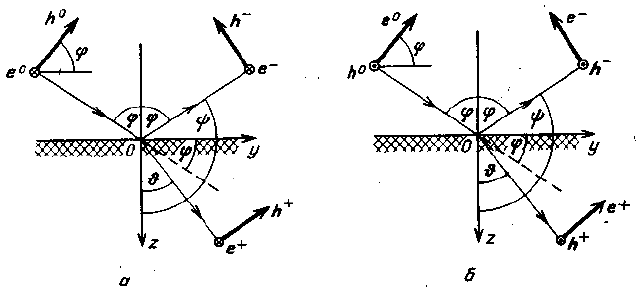

Падение электромагнитного поля на границу раздела двух сред.

А- перпендикулярная поляризация

Поле

падающей волны

![]()

![]()

Поле отраженной волны

![]()

![]()

Для прошедшей

![]()

![]()

Б

– параллельная поляризация(все аналогично

только подставим p

и t

)

![]()

Как бы Е и H для перпендикулярной но поменянные местами.

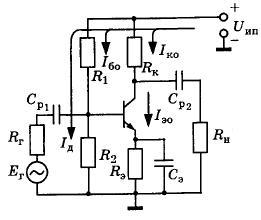

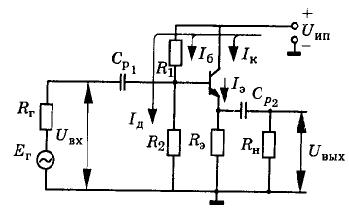

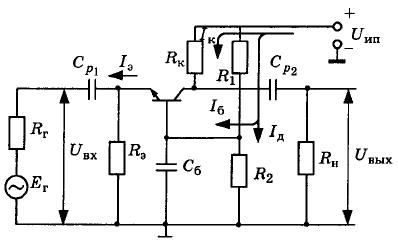

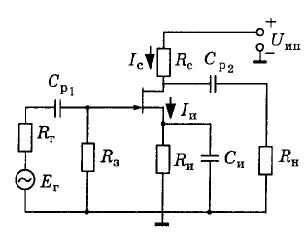

Б8.1 Транзисторные УУ в области средних частот. Сравнение параметров схем с различными видами включения транзисторов (ОЭ, ОК, ЛБ, ОИ, ОЗ, ОС).

а) ОЭ б) ОК

в) ОБ

г) ОИ д) ОС

а) схема с ОЭ

Данные схемы широко применяются в предварительных каскадах усиления. Они обеспечивают усиление по U, I и P. Rвх= сотни Ом или единицы кОм

Rвых≈ Rк= единицы кОм Ku = -h21э∙ Rк║ Rн / (Rг +Rвх)

В идеальном усилителе напряжения (Rг = ∞), который работает в режиме холостого хода (Rн = 0), Ku будет max и равен Ku ≈ -h21э∙ Rк/ Rвх

KI = -h21э∙ Rг / (Rг +Rвх)∙ Rк / (Rк + Rн). В идеальном усилителе тока (Rг = ∞), который работает в режиме КЗ (Rн = 0), имеем KI = -h21э. Uвых и Uвх находятся в противофазе

б) схема с ОК (эмиттерный повторитель ЭП) Uвх = Uбэ + Uвых

Если выходное U много больше Uбэ , то оно приблизительно равно входному. В связи с этим каскад с ОК называют эмиттерным повторителем. Этот каскад относят к усилителям с глубокой отрицательной ОС по напряжению.

Каскад с ОК характеризуется: высоким входным сопротивлением (сотни кОм), зависящим от Rн; высоким коэффициентом усиления по току (больше, чем у ОЭ и ОБ); коэффициентом усиления по напряжению, меньшим единицы; совпадением по фазе входного и выходного напряжений. ЭП обычно применяют для согласования высокоомного источника усиливаемого сигнала с низкоомной нагрузкой.

в) схема с ОБ Характеризуется: малым входным сопротивлением (десятки Ом); высоким выходным сопротивлением (единицы-десятки кОм); коэфф. усиления по току, меньшим единицы; коэфф. усиления по напряжению приближается к KU с ОЭ, зависит от Rн; малыми нелинейными искажениями. Усилительные каскады на полевых транзисторах управляются напряжением, которое прикладывается к запертому p-n переходу (с управляющим p-n переходом ) или к затвору (МДП-транзисторы). Т. к. ток затвора очень мал, их Rвх очень велико.

г) схема с ОИ Полярность Uвых и Uвх противоположна; Rвх определяется Rз и равняется нескольким Мом. Rвых ≈ Rс (много меньше Rвх); для получения max KU необходимо обеспечить работу каскада на высокоомную нагрузку и включить в цепи стока резистор Rс с большим сопротивлением.

д) схема с ОС (истоковый повторитель) Полярность Uвых и Uвх совпадает; Rвх определяется Rз и равняется нескольким Мом; Rвых намного меньше, чем с ОИ и составляет сотни Ом; KU = S∙ Rи / (1+ S∙ Rи) – определяется крутизной транзистора и сопротивлением резистора в цепи истока и при увеличении S∙ Rи стремится к 1. Поэтому надо использовать VT с высоким значением крутизны.

е) схема с ОЗ Данная схема обладает малым входным сопротивлением, в связи с чем используется очень редко.

Б8.2. Выбор сигналов для систем передачи информации.

В

реальных системах ПИ при выборе сигналов

необходимо учитывать особенности

передаваемых сообщений, условия работы

системы, технические ограничения на

параметры и характеристики РТС ПИ.

Рассмотрим Гауссовский канал связи. В

этом случае источник информации

согласован с каналом с помощью кодирования:

производительность источника равна

пропускной способности канала. На

основании соотношения:

![]() (1). Выразим удельные затраты полосы в

оптимальной системе.

(1). Выразим удельные затраты полосы в

оптимальной системе.

![]() (2) – база сигнала. Два случая:

(2) – база сигнала. Два случая:

1)Сигналы с малыми затратами полосы.

Должно

выполнятся условие

![]() .

Для этого необходимо, чтобы В=1, а размер

алфавита m>2.

При В=1,

.

Для этого необходимо, чтобы В=1, а размер

алфавита m>2.

При В=1,

![]() .

Удельные затраты энергии получаем из

выражения 2 и

.

Удельные затраты энергии получаем из

выражения 2 и

![]() (3),

(3),

![]() .

.

При В=1 m>2 сигналы называются многоуровневыми. Полоса частот занимаемая таким сигналом, определяется посылкой и не зависит от числа m используемых посылок. Такими сигналами являются АФМ сигналы с многократной фазовой манипуляцией. Для такого сигнала затраты энергии при уменьшении затрат полосы увеличиваются. В реальных системах увеличение m предшествует нестабильность характеристик поэтому применяют сигналы с m<=8.

2)Сигналы

с малыми затратами энергии

приводят к значительным затратам полосы.

При

![]() имеем

имеем

![]() , т.е. B>>1.

Сигналы с большой базой обеспечивают

малые затраты энергии. При m=2

имеем

, т.е. B>>1.

Сигналы с большой базой обеспечивают

малые затраты энергии. При m=2

имеем

![]() , т.е. затраты полосы определяются

величиной В. На основании 1 и 3 для m=2

получаем

, т.е. затраты полосы определяются

величиной В. На основании 1 и 3 для m=2

получаем

![]() .

Видно что при В=10 удельные затраты

энергии достигают минимума (

.

Видно что при В=10 удельные затраты

энергии достигают минимума (![]() ).

Однако на практике не применяются

сигналы, у которых В>10, т.к. при этом

обеспечивается прием сигналов при малом

с/ш на входе приемника. В соответствии

с

).

Однако на практике не применяются

сигналы, у которых В>10, т.к. при этом

обеспечивается прием сигналов при малом

с/ш на входе приемника. В соответствии

с

![]() можно записать

можно записать

![]() .

За счет увеличения В с/ш qc

.

За счет увеличения В с/ш qc![]() 0

в этом случае обеспечивается высокая

энергетическая скрытность систем.

0

в этом случае обеспечивается высокая

энергетическая скрытность систем.

II.

Выбор сигналов в системах ПИ непрерывных

сообщений.

Непрерывное сообщение

![]() можно представить модельно в виде

процесса, спектр которого ограничен

верхней частотой f.

Часть, оставшаяся за пределами fв,

определяет относительную ошибку

можно представить модельно в виде

процесса, спектр которого ограничен

верхней частотой f.

Часть, оставшаяся за пределами fв,

определяет относительную ошибку

![]() ,

где

,

где

![]() - средняя мощность отброшенной части

спектра;

- средняя мощность отброшенной части

спектра;

![]() - полная средняя мощность. Начиная с fв

и выше уровень спектральной плотности

помех больше уровня спектральной

плотности сообщения, и отбрасываемые

составляющие сообщения не вносят

существенного вклада в полезную

информацию. Максимальная производительность

источника сообщения:

- полная средняя мощность. Начиная с fв

и выше уровень спектральной плотности

помех больше уровня спектральной

плотности сообщения, и отбрасываемые

составляющие сообщения не вносят

существенного вклада в полезную

информацию. Максимальная производительность

источника сообщения:

![]() ,

где величина 2 fв

определяет число отсчетов за 1 сек. Число

значений обратно пропорционально

,

где величина 2 fв

определяет число отсчетов за 1 сек. Число

значений обратно пропорционально

![]() .

В оптимальной системе источник сообщений

согласован с каналом поэтому

.

В оптимальной системе источник сообщений

согласован с каналом поэтому

![]() qc)

=>qc=

qc)

=>qc=![]() ,

,

![]() - коэффициент, характеризующий

широкополосность сигнала. Чем больше

полоса спектра сигнала, несущего

информацию о непрерывном сообщении,

тем меньше сигнал/шум в канале. Это

означает возможность повышения

помехоустойчивости системы за счет

увеличения затрат полосы (например АМ

и ЧМ). Удельные затраты полосы в оптимальных

системах при передаче непрерывного

сообщения определяется формулой:

- коэффициент, характеризующий

широкополосность сигнала. Чем больше

полоса спектра сигнала, несущего

информацию о непрерывном сообщении,

тем меньше сигнал/шум в канале. Это

означает возможность повышения

помехоустойчивости системы за счет

увеличения затрат полосы (например АМ

и ЧМ). Удельные затраты полосы в оптимальных

системах при передаче непрерывного

сообщения определяется формулой:

![]() .

Удельная затрата энергии в оптимальной

системе

.

Удельная затрата энергии в оптимальной

системе

![]() .

.

Б8.3 Интегральное преобразование в оптических системах. Дифракция Френеля, дифракция Фраунгофера.

Интеграл Френеля

![]()

Преобразование такого вида называют Преобразованием Френеля.

Характерная его особенность - зависимость результирующей функции от параметра, пропорционального координате z . С помощью интеграла Френеля можно рассчитать электромагнитное поле практически в любой точке пространства, занимаемого световой волной

Интеграл Фраунгофера.

![]()

Характерная особенность дифракции, описываемой интегралом Фраунгофера, - угловое распределение дифрагированной волны не зависит oт координат z (переменной z под знаком интеграла нет)

Итак взависимости от расстоянии z от входной ПЛОСКОСТИ (х0.у0) до точки наблюдения Р, световое поле можно разбить на три области (зоны) с Существенно различным характером дифракции (Следует только помнить

что границы этих зон достаточно условны)

Зона геометрической тени.

Несмотря на то что дифракционные явления могут наблюдаться на очень малых расстояниях от исходной плоскости, при

![]() (Lmin

- минимальный

размер неоднородности светового поля

на входной плоскости) дифракционными

явлениями в большинстве практических

применений можно пренебречь и

(Lmin

- минимальный

размер неоднородности светового поля

на входной плоскости) дифракционными

явлениями в большинстве практических

применений можно пренебречь и

![]()

то есть модулирующая функция сохраняется Поэтому эту область называют областью (зоной) геометрической тени

Зона дифракции Френеля

Эта

зона характеризуется тем, что амплитуда

колебаний и форма волновой поверхности

изменяются при распространении волн

Зона дифракции Френеля ограничена

расстояниями

![]()

Зона дифракции Фраунгофера

Дифракция

Фраунгофера - наиболее важный для

практических применений вид дифракции,

так как с ее помощью реализуется двумерное

преобразование Фурье - базовая

операция устройств оптической обработки

сигналов.

![]()

Заметим, что преобразование Фурье получено без каких-либо оптических элементов; оно заложено в самой волновой природе света.

Имеется ряд преимуществ выполнения оптического преобразования Фурье перед электронными методами

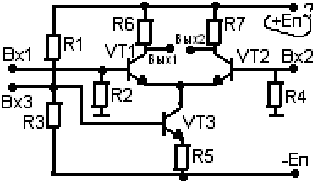

Б9.1 Дифференциальный усилительный каскад в режиме малого и большого сигналов. Парам-ры, харак-ки, обл применения, модификации.

Д У-

ус-во, усиливающее разность двух

напряжений. В идеале Uвых

ДУ пропорционально только разности

напряжений, приложенных к двум его

входам, и не зависит от их абсолютной

величины. Основной

режим работы схемы

- на вхЗ

отсутствует сигнал. При этом с помощью

делителя

R1-R3

создается напряжение на базе VT3

следов-но напряжение

на R5

и ток покоя схемы

I0≈UR5/R5.

При включении

сигнала на вх1 и вх2 одновременно, вкл-е

называется симметричным, а подаваемый

на вх1

сигнал – диффер-ным UД=Uвх1-Uвх2.

При

синфазном

поступлении сигналов на вх1 и вх2 включение

называется синфазным UС=(Uвх1-Uвх2)/2.

В идеале

схема должна усиливать на заданную

величину диф-ную составляющую сигнала

и максимально ослаблять синфазную, т.е.

качество ДУ оценивается коэф-м ослабления

синфазного сигнала =отношению Кп (–ов)

разнос-го и синфазного сигнала. Работа

в режиме большого сигнала:

У-

ус-во, усиливающее разность двух

напряжений. В идеале Uвых

ДУ пропорционально только разности

напряжений, приложенных к двум его

входам, и не зависит от их абсолютной

величины. Основной

режим работы схемы

- на вхЗ

отсутствует сигнал. При этом с помощью

делителя

R1-R3

создается напряжение на базе VT3

следов-но напряжение

на R5

и ток покоя схемы

I0≈UR5/R5.

При включении

сигнала на вх1 и вх2 одновременно, вкл-е

называется симметричным, а подаваемый

на вх1

сигнал – диффер-ным UД=Uвх1-Uвх2.

При

синфазном

поступлении сигналов на вх1 и вх2 включение

называется синфазным UС=(Uвх1-Uвх2)/2.

В идеале

схема должна усиливать на заданную

величину диф-ную составляющую сигнала

и максимально ослаблять синфазную, т.е.

качество ДУ оценивается коэф-м ослабления

синфазного сигнала =отношению Кп (–ов)

разнос-го и синфазного сигнала. Работа

в режиме большого сигнала:

Д ифференциальное

напряжение, при котором Iк1=Iк2,

характеризующее одинаковость параметров

транзисторов, называется напряжением

смещения. Uсм=φT•ln(Iнас1•Iнас2)

Зависимость

выходных токов от диффер-го напряжения:

ифференциальное

напряжение, при котором Iк1=Iк2,

характеризующее одинаковость параметров

транзисторов, называется напряжением

смещения. Uсм=φT•ln(Iнас1•Iнас2)

Зависимость

выходных токов от диффер-го напряжения:

О собенность

схемы – достаточно резкое

переключение токов. Работа

в

режиме малого

сигнала.

собенность

схемы – достаточно резкое

переключение токов. Работа

в

режиме малого

сигнала.

1. Rвх=4Rвхоэ при одинаковых потребляемых схемах токах. Объясняется: 1) входное напряжение прикладывается к 2-м переходам последовательно включенным; 2) через каждый переход течет половина потребляемого схемой тока.

Пар-ры: Кп, ВАХ . Схемы ДУ примен-ся в качестве фазоинверторов. Модификации- двухкаскадные с непоср. связью м/у каскадами (транзист-ные ДУ и в интегральном исполнении).

(+) 1.) Малый дрейф нуля -изм Uвых при Uвх=const. 2.) Сопротивления, включаемые в эмитерные цепи, не влияют на полезное дифференц-е усиление.

Выводы: 1) коэф. усиления диф. каскада зависит от пост. напряжения на базах VT1 и VT2. 2) коэф. нелинейных искажений сх существенно меньше чем Uоэ, 3) при идентичности параметров транз-ов, схема обладает хорошей термостабильн-тью.

Б9.2 Дальность действия РТС.

Дальность действия - max.расстояние Dmax, на котором принимаемый сигнал допускает min допустимого уровня Рсmin, еще достаточного для выполнения системой основных функций с качественными показателями не хуже заданных.

λи - длина радио волны; Ри -мощность передаваемых колебаний; Gи - коэффициент усиление передающей антенны; GП - - коэффициент усиление приемной антенны; Рс min -чувствительность приемника.

-

основное уравнение дальности системы

связи

-

основное уравнение дальности системы

связи

Уравнение связи с активным ответом:

Система

должна быть сбалансирована: Rзmax=R0max.

Уравнение

баланса

Основное уравнение дальности РЛС.

![]()

-

эффективная поверхность рассеивание.

-

эффективная поверхность рассеивание.

- основное уравнение дальности РЛС.

qвых=2Eи/N0 - отношение сигнал /шум на выходе при Eи=Pc*τи отсюда следует Pcmin=qminN0/2τи

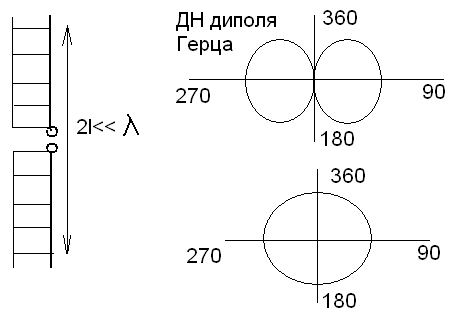

Б9.3 Элементарные излучатели.

Линейная излучающая система - система из одинаковых источников э/м поля, называемых элементами, распределенных непрерывно или дискретно вдоль заданного направления в пространстве.

Амплитудно-фазовое распределение возбуждения - закон распределение комплексных амплитуд возбуждения по отдельным элементам.

Идеальный

линейный излучатель - система с

распределенным возбуждением ,

при |Z|<1/2,

где I0-

постоянная амплитуда, β=2π/λ - волновое

число среды; ζ=c/v

- коэффициент замедления фазовой скорости

возбуждения v

по отношению

к скорости света с.

,

при |Z|<1/2,

где I0-

постоянная амплитуда, β=2π/λ - волновое

число среды; ζ=c/v

- коэффициент замедления фазовой скорости

возбуждения v

по отношению

к скорости света с.

Режимы излучения.

режим поперечного излучения - при синфазном возбуждении угловое положение главного максимума перпендикулярна оси антенны.

режим наклонного излучения - при 0<|ζ|<1 главный лепесток множителя направленности отклоняется от нормали к оси антенны в сторону движения волны возбуждения.

режим осевого излучения - при |ζ| стремится к 1 главный лепесток начинает уходить за границу области видимости и при |ζ|=1 главный максимум оказывается ориентированным точно в направлении оси ан-ны.

КНД идеального линейного излучателя

где

где

![]()

где

![]()

ψ - обобщенная угловая переменная, имеющая смысл половины разности фаз колебаний, приходящих в удаленную точку наблюдения от крайних точек излучателя. КНД по главному лепестку ДН: D/,= ( приближенно)2,22L/λ- верхняя оценка КНД.

Нижняя оценка КНД: D,= 2L/λ при L>>λ.

Связь между полным КНД антенны и КНД по главному лепестку:

D=D/(1-βδ), где βδ - коэффициент рассеяния мощности в боковые лепестки. КНД идеальной линейной антенны в режимах поперечного и наклонного излучения не зависит от направления сканирования (измерения положения главного лепестка в пространстве).

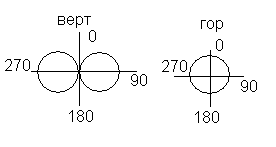

ДН элементарного эл. излучателя: ДН элементарного магнитного излучателя:

Б10.1 Операционные усилители (ОУ). Определение, параметры, структурные схемы, области применения.

ОУ называют многокаскадные усилители постоянного и переменного тока с дифференциальным выходным каскадом, большим усилением и несимметричным выходом предназначенные для работы с глубокой ООС. ОУ являются универсальными усилительными узлами РЭА.

К основным параметрам ОУ относят:

-

коэффициент усиления Ку

при незамкнутой петле ОС и f![]() 0,

103-107;

0,

103-107;

- коэффициент ослабления синфазных входных сигналов Косл. сф.=КУ/Ксф.. Косл. сф.=60..120дБ. Чем больше Косл. сф. тем лучше ОУ;

- максимальное входное синфазное напряжение Uвх.сф.мах - такое напряжение постоянного тока, приложенное к обоим входам одновременно (относительно земли), при котором Косл. сф на переменном токе уменшается в 2 раза (6дБ);

-входное сопротивление для дифф-ого сигнала Rвх..д.=1..100МОм;

- синфазное входное сопротивление Rвх..сф. – сопротивление между землей и замкнутыми друг с другом входами. Rвх..сф.=10..100 Мом;

- выходное сопротивление Rвых. – сотни Ом;

- верхняя граничная частота fв на уровне 0.707 – до 10 МГц;

- частота единичного усиления при которой Ку=1;

- время установления tуст. Время изменения нормированной ПХ от первого достижения уровня 0.1 до последнего достижения уровня 0.9;

- мах скорость нарастания выходного напряжения Vu. мах;

- мах частота полной выходной мощности.

А так же параметры: Iвх, разность входных токов ΔIвх, напряжение смещения нулевого уровня Uсм, мах выходной ток и напряжение Iвых. мах и Uвых. мах. Uпит, Iпот и др.

Применение:

Быстродействующие или скоростные ОУ применяются в широкополосных и импульсных усилителях и устройствах АЦП. Особо скоростные ОУ выделяют в отдельный класс компараторов, являющихся устройствами сравнения мгновенных значений двух напряжений и работающих в режиме переключения. Микромощные ОУ (до 1 мкВт) оптимизированы по минимуму потребляемой мощности питания. Также ОУ используются в схемах аналоговых ключей и компараторов, в активных RC-фильтрах и др.(ограничители, амплитудные селекторы, импульсные модуляторы, дискриминаторы, формирователи уровней и т.п.).

Б10.2 Современные системы спутниковой навигации.

Под радионавигацией понимают вождение воздушных и морских судов, космических аппаратов и др. подвижных объектов с использованием радиотехнических средств.

В спутниковых радионавигационных системах (СРНС) измеряются навигационные параметры (дальность, радиальная скорость, угловые координаты). Особенностью СРНС заключается в двухэтапности ее работы. На первом этапе по данным траекторных измерений для фиксированного момента времени определяются начальные параметры орбиты навигационного ИСЗ и прогнозируется его движение. На втором этапе с помощью бортовой ЭВМ определяется местоположение потребителя и вектор его скорости. В настоящее время созданы глобальные спутниковые навигационные системы «Навстар», «GPS» в США и «Глонасс» в России.

Пример. Система Глонасс предназначена для глобальной оперативной навигации приземных подвижных объектов. По своей структуре Глонасс так же, как и GPS, может использоваться как в военных, так и в гражданских целях.

Система в целом включает в себя три функциональные части (сегменты):

- космический сегмент;

- сегмент управления;

- сегмент потребителей (аппаратура пользователей системы).

Система Глонасс является беззапросной, поэтому количество потребителей системы не имеет значения. Помимо основной функции — навигационных определений, — система позволяет производить высокоточную взаимную синхронизацию стандартов частоты и времени на удалённых наземных объектах и взаимную геодезическую привязку. Кроме того, с её помощью можно производить определение ориентации объекта. В системе Глонасс в качестве радионавигационной опорной станции используются навигационные космические аппараты (НКА), вращающиеся по круговой геостационарной орбите на высоте » 19100 км. Период обращения спутника вокруг Земли равен, в среднем, 11 часов 45 минут. Время эксплуатации спутника — 5 лет, за это время параметры его орбиты не должны отличаться от номинальных значений больше чем на 5%. Питание всех систем производится от солнечных батарей. В состав бортовой аппаратуры входят: бортовой навигационный передатчик, хронизатор (часы), бортовой управляющий комплекс, система ориентации и стабилизации и так далее.

Б10.3 Общие вопросы распространения радиоволн. Особенности диапазона СВЧ.

Радиоволны – эл.-магнитные волны, принадлежащие к тому или иному диапазону частот, применяемому в радиотехнике. Специальным решением Международного союза электросвязи (МСЭ) и Международной электротехнической комиссии (МЭК) принято различать следующие диапазоны частот:

ОНЧ(СДВ) |

3-30кГц |

мириаметровые |

НЧ(ДВ) |

30-300кГц |

километровые |

СЧ(СВ) |

300-3000кГц |

гектометровые |

ВЧ(КВ) |

3-30МГц |

декометровые |

ОВЧ(УКВ) |

30-300МГц |

метровые |

УВЧ(УКВ) |

300-3000МГц |

дециметровые |

СВЧ(УКВ) |

3-30ГГц |

сантиметровые |

КВЧ(УКВ) |

30-300ГГц |

миллиметровые |

ГВЧ(УКВ) |

300-3000ГГц |

децимиллиметровые |

С дальнейшим увеличением частоты радиодиапазонов переходят в оптический:

ИК–![]() ГГц;

Видимый-

ГГц;

Видимый-![]() ГГЦ;

УФ-

ГГЦ;

УФ-

![]() ГГц.

ГГц.

Среда – звено в радиолинии, которое практически не поддается управлению. Различают свободное пространство – пространство без учета влияния Земли и поглощения в атмосфере (скорость РРВ=3е8 м/с).

Влияние волны на РРВ проявляется:

- в изменении амплитуды поля волны;

- в повороте плоскости поляризации;

- в искажении передаваемых сигналов.

Поэтому при исследовании РРВ возникают следующие задачи:

- расчет энергетических параметров радиолинии;

- определение истинных скорости и направления прихода сигнала;

- изучение возможности искажения передаваемого сигнала и разработка мер по их устранению.

Условия РРВ по естественным трассам определяются многими факторами, так что полный их анализ слишком сложный. Поэтому в каждом конкретном случае строят модель трассы РРВ, выделяют те факторы, которые оказывают основное воздействие.

Земная поверхность оказывает существенное влияние на РРВ:

- в полупроводящей поверхности Земли волны поглощаются;

- при падении на земную поверхность они отражаются;

- сферичность Земли препятствует прямолинейному РРВ.

Радиоволны, распространяющиеся в непосредственной близости от поверхности Земли, называются земными волнами. В земной атмосфере различают 2 области, оказывающие влияние на РРВ:

- тропосфера (0-10..15 км). Она не однородна в вертикальном и горизонтальном направлении. Распространение тропосферных волн связано с рефракцией (искривлением траектории), а также рассеиванием, отражением РВ от неоднородностей тропосферы;

- ионосфера (50..80-10000 км). Путем последовательного отражения от ионосферы и поверхности Земли РВ распространяются на очень большие расстояния.

Особенности диапазона СВЧ.

- длинна волны соизмерима с линейными размерами физических тел: λ=с/f, λ=1..10 см. В технике СВЧ следует рассматривать элемент схемы как элемент с распределенными параметрами;

- волны СВЧ диапазона могут беспрепятственно проникать сквозь ионизированные слои атмосферы, при λ<8-10 м;

- величина квантоэнергии, соответствующая диапазону СВЧ, соизмерима с разностью энергий близкорасположенных энергетических уровней атомов и молекул;

- период колебаний СВЧ соизмерим с временем пролета электрона в межэлектронном пространстве электровакуумных приборов. Это приводит к тому, что в этом диапазоне сказывается инерция приборов;

- в диапазоне СВЧ можно разместить значительно большее число информационных каналов;

- в СВЧ диапазоне очень сильно проявляется поверхностный эффект (вытеснение тока к поверхности проводника);

- волны СВЧ диапазона могут оказывать вредное влияние на организм человека.

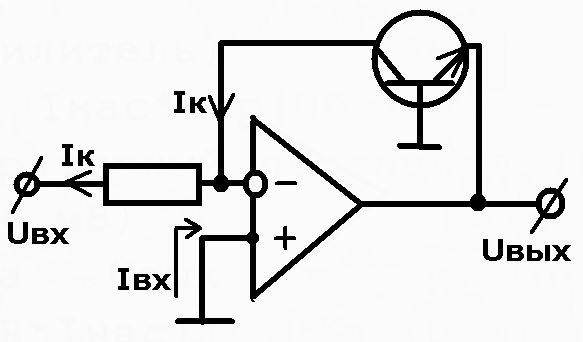

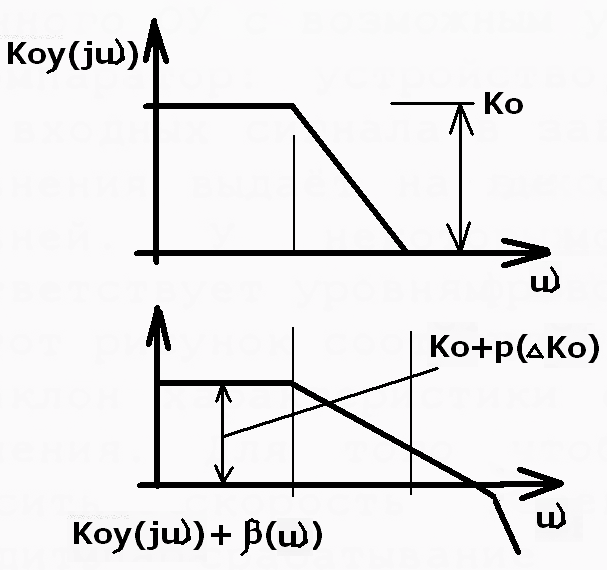

Б11.1 Нелинейные схемы на ОУ с ОС. Принципы действия. Обеспечение устойчивости схемы.

Принцип построения нелинейной схемы на ОУ: включение в цепь ОС ОУ нелинейного элемента (НЭ). В зависимости от типа НЭ устройство выполняет определенную функцию: логарифматор, устройство нахождения экспоненты, аналоговый перемножитель, устройство нахождения квадратного корня, аналоговый делитель, компаратор.

1 .

логарифматор (логический усилитель)

.

логарифматор (логический усилитель)

~

~![]()

О собенность

схемы: цепь ОС во многих случаях активна,

т.е. представляет собой тоже усилитель

сигналов. Это приводит к дополнительному

подъёму петлевого усиления, возможно

выше оси абсцисс даже при полностью

скорректированным ОУ с возможным

усилением:

собенность

схемы: цепь ОС во многих случаях активна,

т.е. представляет собой тоже усилитель

сигналов. Это приводит к дополнительному

подъёму петлевого усиления, возможно

выше оси абсцисс даже при полностью

скорректированным ОУ с возможным

усилением:

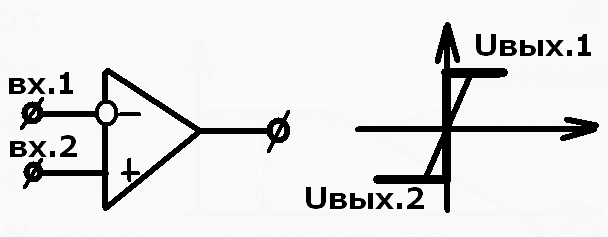

2

.

Компаратор: устройство, сравнивающее

по уровню два входных сигнала, в

зависимости от закона этого сравнения

выдаёт на выходе один из двух возможных

уровней. У некоторых моделей этот уровень

соответствует уровням цифровой логики.

.

Компаратор: устройство, сравнивающее

по уровню два входных сигнала, в

зависимости от закона этого сравнения

выдаёт на выходе один из двух возможных

уровней. У некоторых моделей этот уровень

соответствует уровням цифровой логики.

Этот рисунок соответствует компаратору без ОС Наклон характеристики определяется коэффициентом усиления. Для того чтобы уменьшить влияние ОУ, повысить скорость переключения и одновременно оградить срабатывание компаратора от мелких флуктуации сигнала, его часто охватывают положительной ОС. При этом момент срабатывания компаратора вверх и вниз сдвигается вправо и влево, т.е. характеристика приобретает гистерезисный характер. Используется в ЦАП

![]()

![]()

ОУ состоит как минимум из трёх каскадов усилителя напряжения. Когда коэффициент передачи больше 1 происходит самовозбуждение, т.е. критерию Найквиста годограф АФЧХ (разомкнутой системы) охватывает точку (-1, j=0).

Соответствует

схеме ОУ без коррекции, такая схема

может работать с коэффициентом усиления

больше 1; точка прохождения

![]() -

выше т.А.

-

выше т.А.

Для

обеспечения устойчивости при коэффициенте

передачи приблизительно равном 1,

необходимо скорректировать АЧХ цепи

ОС, так чтобы создать по кольцу сдвиг

фаз ОУ и тем самым обеспечить устойчивость.

Либо скорректировать АЧХ ОУ соответствующим

образом (в идеале АЧХ ОУ пересекает ось

абсцисс

![]() с наклоном 6 дБ/окт).

с наклоном 6 дБ/окт).

В этом случае схема устойчива при любой глубине ОС. Реально коэффициент передачи на ВЧ увеличить сложно, потому что для обеспечения устойчивости в схему вводят корректирующий конденсатор существенно раньше точки С, т.к. корректирующий конденсатор вводят в дифференциальный усилитель, то его полное K(jω) перемещается из точки С в точку D.

Б11.2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛГОРИТМОВ И ОЦЕНКА ИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ

Сложность первых радиоэлектронных устройств оценивали количеством содержащихся в них функциональных элементов. С развитием микроэлектроники отдельный элемент стал заменяться модулем - прибором, содержащим много элементов.

Понятие сложности алгоритма также допускает различные трактовки. Здесь могут учитываться или не учитываться такие факторы, как размер машинного слова, емкость памяти, различие в длительности выполнения отдельных команд и т. д.

К настоящему времени не существует достаточно универсального понятия сложности, которым можно пользоваться в любой ситуации. Вместе с тем создан ряд моделей вычислительного процесса, позволяющих раскрыть вычислительную сложность отдельных задач и сравнить различные алгоритмы. Наиболее употребительной является модель неветвящейся программы.

Неветвящаяся программа представляет собой программу без циклов, в которой цикл заменяется копированием повторяющейся команды соответствующее число раз. Число шагов такой программы как функция от размера входа N называется временной сложностью, а число переменных, участвующих в вычислениях, - емкостной сложностью. Дадим формальное определение неветвящейся программы. Пусть заданы:

1) набор входных переменных Хо , X1..., XN-1 ;

2) кольцо К (или поле F) . Будем считать, что кольцо и поле - это некоторое множество элементов, с которыми выполняются операции сложения и умножения;

3) множество Р базисных операций Р= {+, x, /} и {x } , где + , х , / -двухместные арифметические операции сложения, умножения, деления, х -у -одноместная операция умножения на элемент кольца или поля.

Неветвящаяся программа (НП) представляет собой последовательность строк (команд). Для любой базисной операции из множества Р фиксируется число λ(f), называемое сложностью этой операции. Сложностью НП называется сумма всех λ(f) по всем строкам этой программы. Рассмотрим ряд модификаций этого понятия.

1. Пусть λ(f)=1 для всякой операции из множества P. Тогда соответствующая сложность "считает" число всех операций НП и называется тотальной сложностью. Обозначим ее Ct.

2. Пусть λ(+)=1, λ(х) = λ(/) = λ(х у) = 0 , т. е. учитываются только операции сложения. Соответствующая сложность называется аддитивной. Обозначим ее Са.

3. Пусть λ(х)= λ(1) = 1, а λ(+) = λ(х у) = 0, т.е. учитываются только нелинейные операции — умножение и деление. Сложность такого рода называется мультипликативной. Обозначим ее Cm .

Аддитивная сложность является хорошим критерием качества алгоритма при обработке бинарных или троичных сигналов, элементы которых копируются в алфавитах (0,1), (1,-1), (1,0,-1). В этих случаях операции умножения и деления отсутствуют. Мультипликативная сложность обычно используется тогда, когда операция умножения существенно дороже операции сложения. При тотальной сложности все операции оцениваются одинаково. Она используется при анализе вычислителя, построенного на матричных процессорах. Заметим также, что сложность существенно зависит от выбора кольца К или поля F .

При оценке качества алгоритма обычно оперируют асимптотической сложностью, т. е. величиной, которая получается при неограниченном увеличении размера входа. Она в итоге определяет размер задач, которые можно решить алгоритмом. Асимптотическая сложность оценивается порядком роста функции без учета мультипликативных констант.

В практических приложениях все задачи имеют ограниченный размер. Поэтому, кроме порядка роста, следует учитывать и мультипликативную константу. Иногда больший порядок роста может иметь меньшую мультипликативную константу, и в этом случае такой алгоритм окажется предпочтительным при малых размерах задачи.

Б11.3. Ионосфера и её влияние на распространение радиоволн. Нерегулярные явления в ионосфере.

Начиная с высоты около 50 - 60 км, существенно проявляется ионизация атмосферной среды. Это нижняя граница ионосферы. Степень ионизации характеризуют числом свободных электронов N' в единице объема среды. Величина N' достигает максимума на высоте 250 - 400 км. Ионосферу, лежащую ниже этого уровня, называют внутренней, а лежащую выше — внешней. Последняя вплоть до высоты порядка радиуса земного шара может оказывать заметное влияние на распространение радиоволн.

Основной причиной ионизации атмосферы является ультрафиолетовое и рентгеновское излучение Солнца (в диапазоне волн короче 0,1 мкм) ; Вторым по значению фактором ионизации являются корпускулярные потоки, также в основном солнечного происхождения. Плотность энергии ионизирующего потока, приходящего к Земле, по мере проникновения в атмосферу падает в результате поглощения. Плотность же газа по мере приближения к Земле возрастает. Поэтому-то электронная концентрация N' как функция высоты имеет максимум: на некоторой высоте ионизация наиболее интенсивна. В ионосфере различают три основные области, обозначаемые буквами D (50 - 90 км), Е (90 - 120-140) и F (120-140 и выше)/их называют также слоями, а при детальном рассмотрении -фигурирует и более тонкая структура ионосферы, в частности, выделяют области F1 и F2. Днем степень ионизации значительно выше; в ночное время слои F1 (200 км) и F2 (250 км) не имеют резкой границы, а нижняя граница ионосферы поднимается до высоты около 100 км, причем исчезает область D. В зависимости от степени солнечной активности (11-летний цикл), сезона и времени суток это распределение варьируется. Слой Е1 (110 км), согласно существующим данным, в дневное время имеется во все сезоны на всем земном шаре, а слой Е2 - только в некоторых местах. Так называемые спорадические слои Ес (100 км) состоят из образований небольшой горизонтальной протяженности (десятки километров); появление этих образований подчинено сложным закономерностям. В области F часто нет четкого выделения слоев F1 и F2. Вообще слой F наиболее нерегулярен и подвержен влиянию магнитного поля Земли.

Н ЕРЕГУЛЯРНЫЕ

ЯВЛЕНИЯ: вспышки

на Солнце,

происходит резкое изменение режима

области F.

Можно

говорить о сильном уменьшении электронной

концентрации

и

увеличении высоты ее максимума. Влияние

магнитных бурь

сильнее в полярных зонах. Усилением

ультрафиолетового и рентгеновского

излучения. В результате глубокого

проникновения излучения происходит

резкое повышение ионизации в области

D.

ЕРЕГУЛЯРНЫЕ

ЯВЛЕНИЯ: вспышки

на Солнце,

происходит резкое изменение режима

области F.

Можно

говорить о сильном уменьшении электронной

концентрации

и

увеличении высоты ее максимума. Влияние

магнитных бурь

сильнее в полярных зонах. Усилением

ультрафиолетового и рентгеновского

излучения. В результате глубокого

проникновения излучения происходит

резкое повышение ионизации в области

D.

Ион-ра

выступает как «природное зеркало».

Разреженный газ этой области ионизован,

причем степень ионизации ионосферной

плазмы сначала возрастает с высотой (в

так называемой внутренней ионосфере)

и затем убывает, а как известно, с ростом

концентрации свободных электронов N'

уменьшается

диэлектрическая проницаемость среды;

о существовании потерь пока можно не

говорить. Таким образом, внутренняя

ионосфера — среда с вертикально падающим

коэффициентом преломления. Излучение

антенны А, представляющее собой вблизи

нижней границы ионосферы локально

плоскую волну, можно охарактеризовать

при помощи луча, приходящего под некоторым

углом

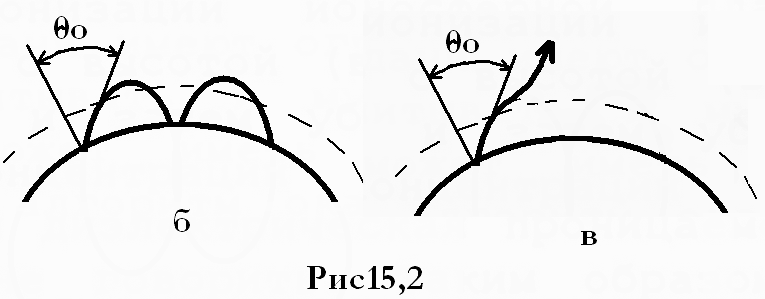

![]() (рис. 15.2). Луч этот претерпевает рефракцию

и

может вернуться к Земле, как показано

на рис. 15.26, причем рефракция в ионосфере

может несколько раз чередоваться с

отражением от земной поверхности. При

многократном переотражении от ионосферы

и Земли радиоволны распространяются

на огромные расстояния при сравнительно

малом поглощении. Но для диапазона УКВ

ион-ра уже не играет роли отражателя.

Если луч «не успевает» искривиться во

внутренней ионосфере настолько, чтобы

повернуть к Земле, то он уходит во внешнюю

ионосферу (рис. 15.2в),

где

концентрация n'

постепенно

падает. Это обстоятельство также играет

положительную роль, поскольку именно

благодаря отмеченной «прозрачности»

ионосферы оказывается возможной

радиосвязь с космическими объектами,

а также радиоастрономия.

Т.о.

ион-ра отражает волны с длиной волныλ>10М

(рис. 15.2). Луч этот претерпевает рефракцию

и

может вернуться к Земле, как показано

на рис. 15.26, причем рефракция в ионосфере

может несколько раз чередоваться с

отражением от земной поверхности. При

многократном переотражении от ионосферы

и Земли радиоволны распространяются

на огромные расстояния при сравнительно

малом поглощении. Но для диапазона УКВ

ион-ра уже не играет роли отражателя.

Если луч «не успевает» искривиться во

внутренней ионосфере настолько, чтобы

повернуть к Земле, то он уходит во внешнюю

ионосферу (рис. 15.2в),

где

концентрация n'

постепенно

падает. Это обстоятельство также играет

положительную роль, поскольку именно

благодаря отмеченной «прозрачности»

ионосферы оказывается возможной

радиосвязь с космическими объектами,

а также радиоастрономия.

Т.о.

ион-ра отражает волны с длиной волныλ>10М

Б12.1 Основные характеристики и параметры радиоприемных устройств.

Основными являются чувствительность, помехоустойчивость, избирательность, искажения принимаемых сигналов, динамический диапазон, диапазон рабочих частот, выходная мощность и мощность источников питания, стабильность и надежность работы, электромагнитная совместимость. При выборе этих параметров нужно исходить из назначения и условий работы приемника.

Чувствительностью называется способность радиоприемника в отсутствии внешних помех обеспечивать качественный прием слабых сигналов. Чувствительность радиоприемника характеризуется минимально необходимой мощностью или ЭДС сигнала в антенне, которые необходимы для нормального функционирования выходного устройства при заданных параметрах модуляции и заданном отношении сигнал/шум на выходе. Это отношение зависит от внутренних шумов приемника.

Помехоустойчивостью называется способность радиоприемника обеспечить прием переданных сообщений с заданной достоверностью при заданном способе передачи и наличии помех в канале. При воздействии помех от соседних станций, когда несущие частоты сигнала и помехи существенно различаются, помехоустойчивость приемника может быть обеспечена повышением его избирательности.

Избирательностью называется способность радиоприемника выделять полезный сигнал и ослаблять действие внеполосных мешающих сигналов. Это осуществляется с помощью частотно-фильтрующих устройств в высокочастотном тракте, а также в демодуляторе. В стационарном (установившемся) режиме свойства этого тракта описываются коэффициентом передачи

Динамическим диапазоном радиоприемника принято называть отношение (обычно в децибелах) максимального входного сигнала к минимальному. Уровень максимального сигнала ограничен допустимыми нелинейными искажениями, возникающими из-за перегрузки в последнем каскаде УПЧ при сильных сигналах. Минимальный уровень входного сигнала определяется чувствительностью приемника. В современных радиоприемниках обеспечивается динамический диапазон от 30 до 60 дБ. Расширение динамического диапазона достигается повышением чувствительности приемника и применением систем автоматического регулирования усиления.

Диапазоном рабочих частот приемника называется область частот настройки, в пределах которой обеспечивается нормальный прием сигналов. К качественным показателям радиоприемника также относятся его выходная мощность и мощность, потребляемая приемником от источника питания.

Важное значение имеют стабильность и устойчивость работы радиоприемника, которые характеризуются отсутствием самовозбуждения и допустимой величиной изменений параметров при заданных колебаниях температуры окружающей среды, напряжения источников питания и т. д. Приемник в целом характеризуется надежностью работы, которая определяется величиной среднего времени безотказной работы. Чем выше стабильность и устойчивость элементов приемника, чем выше надежность отдельных деталей, из которых собран приемник, тем выше его надежность.

В современных условиях все большее значение приобретают вопросы электромагнитной совместимости различных радиоустройств, входящих в общий комплекс аппаратуры и расположенных близко друг к другу. Меры ослабления взаимных помех различных радиоустройств включают в себя как мероприятия по уменьшению собственных излучений (в приемнике от гетеродина), так и мероприятия по уменьшению просачивания помех от других устройств по цепям питания, управления и т. п.

Б12.2. Преобразование Уолша-Адамара и его использование.

Пусть

![]() )}

– совокупность равноотстоящих отсчетов

сигнала. Выражения

)}

– совокупность равноотстоящих отсчетов

сигнала. Выражения

![]() 1.31)

1.31)

![]() (1.32)

(1.32)

образуют пару дискретного преобразования Уолша-Адамара в показательной форме. Равенство (1.31) называется прямым преобразованием и дает спектр сигнала в базисе Уолша. Равенство (1.32) называют обратным преобразованием.

Используя

матрицу Адамара порядка

![]() ,

можно

записать преобразование в матричной

форме:

,

можно

записать преобразование в матричной

форме:

![]() ;

;

![]() ,

,

где

![]() ,

,

![]() –

векторы-столбцы отсчетов сигнала и

спектральных коэффициентов.

–

векторы-столбцы отсчетов сигнала и

спектральных коэффициентов.

Основными свойствами преобразования являются:

1.

Линейность.

Если

![]() и

и

![]() –

две последовательности со спектрами

–

две последовательности со спектрами

![]() и

и

![]() соответственно, то спектр их взвешенной

суммы

соответственно, то спектр их взвешенной

суммы

![]() равен:

равен:

![]()

2. Инвариантность к диадному сдвигу. Сущность диадного сдвига заключается в перестановке отсчетов исходной функции.

т. е. спектральные составляющие исходного и диадно-сдвинутого сигналов могут отличаться только знаком. Амплитудный же спектр при диадном сдвиге не меняется.

3) теорема о свертке и корреляции.

спектр свертки равен произведению спектров сворачиваемых последовательностей:

Это позволяет для вычисления диадной свертки и корреляционной функции использовать преобразование Адамара:

![]()

Быстрое преобразование Уолша-Адамара

Существуют

быстрые алгоритмы, которые

требуют только

![]() операций.

операций.

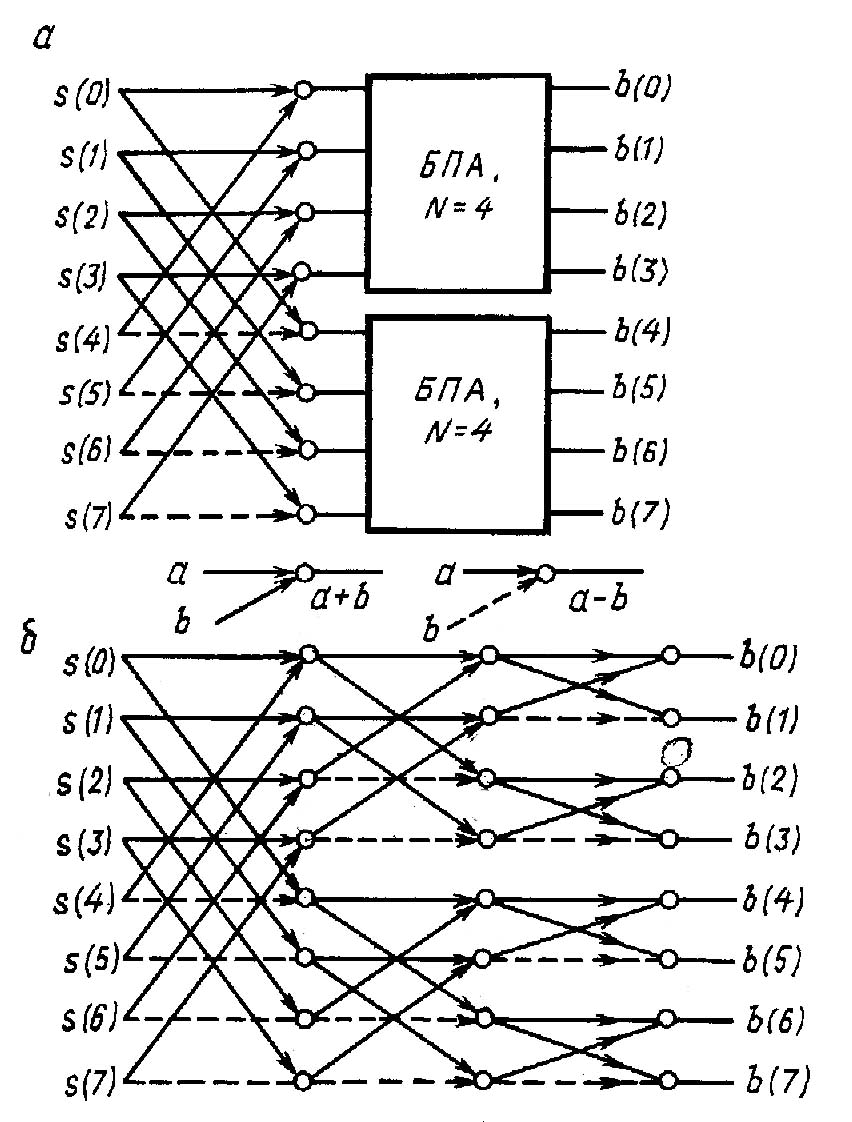

Н а

рис. 1.8,б

приведен

граф вычислительного процесса для

а

рис. 1.8,б

приведен

граф вычислительного процесса для

![]() .

Аналогично

преобразованию Фурье БПА можно трактовать

как разложение (факторизацию) матрицы

Адамара в произведение слабозаполненых

сомножителей.

.

Аналогично

преобразованию Фурье БПА можно трактовать

как разложение (факторизацию) матрицы

Адамара в произведение слабозаполненых

сомножителей.

Преобразование Уолша-Адамара используется:

В системах передачи информации для быстрого декодирования кодов методом максимального правдоподобия (например, М-последовательностей, кодов Голда,) и для обработки самих функций Уолша, которые используются в качестве синхросигналов в системах CDMA. Также системах обработки изображений (кодирование, сжатие, быстрые алгоритмы фильтрации).

Б12,3.1 Лампы бегущей и обратной волны .Принцип работы, параметры, конструкции.

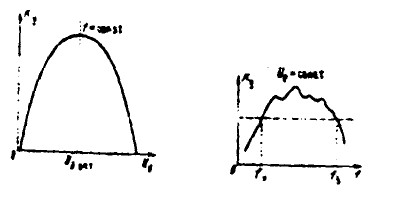

Л ампой

бегущей волны

(ЛБВ) называется

электровакуумный прибор, работающий

по принципу длительного взаимодействия

электронного потока с бегущей прямой

замедленной электромагнитной волной.

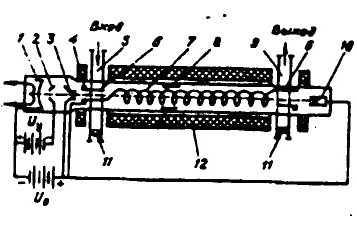

В конструкции ЛБВ, приведенной на рис.,

источником электронов является

электронная пушка, образованная катодом,

управляющим электродом, первым и вторым

анодами Рис.

Лампа бегущей

волны.

ампой

бегущей волны

(ЛБВ) называется

электровакуумный прибор, работающий

по принципу длительного взаимодействия

электронного потока с бегущей прямой

замедленной электромагнитной волной.

В конструкции ЛБВ, приведенной на рис.,

источником электронов является

электронная пушка, образованная катодом,

управляющим электродом, первым и вторым

анодами Рис.

Лампа бегущей

волны.

1-катод; 2 - управляющий электрод; 3—первый анод;. 4 — второй анод; 5 — входной волновод; б - согласующий переход; 7 — спиральная замедляющая система; 8— локальный поглотитель; 9-выходной волновод; 10-коллектор; 11-устройство согласования; 12 - фокусирующая система

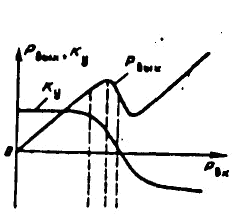

Р ассмотрим

основные параметры и характеристики

ЛБВ. Выходная

мощность

ассмотрим

основные параметры и характеристики

ЛБВ. Выходная

мощность

Коэффициент усиления ЛБВ зависит от входной мощности, частоты сигнала, режимов питания, нагрузки

Кр=47,3*C*N-9.54,

где

![]() и

и

![]()

N-число длин волн, укладывающихся вдоль спирали, vф- фазовая скорость эл. маг. волны; Io-ток электронного пучка; Uо—ускоряющее напряжение; Rсв— сопротивление связи (величина, определяющая эффективность связи электронного пучка с СВЧ-полем замедляющей системы); l - длина замедляющей системы; λc – длина волны в спиральной замедляющей системе.

Ч астотная

характеристика

лампы бегущей волны приведена на рис.

Частотные

свойства ЛБВ определяются свойствами

замедляющей системы, качеством

согласования выводов и локального

поглотителя, режимом питания и др.

астотная

характеристика

лампы бегущей волны приведена на рис.

Частотные

свойства ЛБВ определяются свойствами

замедляющей системы, качеством

согласования выводов и локального

поглотителя, режимом питания и др.

Фазовая характеристика зависит от ускоряющего напряжения, качества согласования входа и выхода ЛБВ и входной мощности.

Шумы ЛБВ вызываются флуктуацией скорости электронов, изменением токораспределения, ионизацией, вторичной электронной эмиссией и тепловыми шумами

Лампы обратной волны подразделяются на два класса: ЛОВ типа О и ЛОВ типа М. В приборах типа О происходит преобразование кинетической энергии электронов в энергию СВЧ поля в результате торможения электронов этим полем. В приборах типа М в энергию СВЧ поля переходит потенциальная энергия электронов, смещающихся в результате многократного торможения и разгона от катода к аноду. Средняя кинетическая энергия при этом остается постоянной.

У стройство

ЛОВ типа О Электронная

пушка создаёт пучок электронов, движущийся

к коллектору. Заданное сечение пучка

сохраняется постоянным при помощи

фокусирующей системы. Предположим, что

со стороны коллектора в замедляющую

систему ЛОВ введён СВЧ сигнал, то есть

вдоль замедляющей системы справа налево

двигается волна с групповой скоростью

vгр. Электроны, поочерёдно проходя мимо

неоднородностей, встречают одну и ту

же фазу высокочастотного продольного

поля, что приводит к тому, что часть

кинетической энергии пучка передаётся

СВЧ-полю. При этом электронный поток

приобретает модуляцию по скорости, что

приводит к модуляции плотности

электронного потока (быстрые электроны

догоняют медленные). Этот модулированный

поток, двигаясь по направлению к

коллектору, наводит на замедляющей

системе высокочастотный ток. Но энергия

волны, с которой взаимодействуют

электроны, двигается навстречу

электронному потоку. В результате на

выходе лампы около электронной пушки

создаётся поле, превышающее первоначальный

сигнал. Лампа приобретает свойства

автогенератора.

стройство

ЛОВ типа О Электронная

пушка создаёт пучок электронов, движущийся

к коллектору. Заданное сечение пучка

сохраняется постоянным при помощи

фокусирующей системы. Предположим, что

со стороны коллектора в замедляющую

систему ЛОВ введён СВЧ сигнал, то есть

вдоль замедляющей системы справа налево

двигается волна с групповой скоростью

vгр. Электроны, поочерёдно проходя мимо

неоднородностей, встречают одну и ту

же фазу высокочастотного продольного

поля, что приводит к тому, что часть

кинетической энергии пучка передаётся

СВЧ-полю. При этом электронный поток

приобретает модуляцию по скорости, что

приводит к модуляции плотности

электронного потока (быстрые электроны

догоняют медленные). Этот модулированный

поток, двигаясь по направлению к

коллектору, наводит на замедляющей

системе высокочастотный ток. Но энергия

волны, с которой взаимодействуют

электроны, двигается навстречу

электронному потоку. В результате на

выходе лампы около электронной пушки

создаётся поле, превышающее первоначальный

сигнал. Лампа приобретает свойства

автогенератора.

Параметры и характеристики

Диапазон частот от единиц ГГц до единиц ТГц.

Ширина диапазона электронной перестройки частот характеризуется либо коэффициентом перекрытия диапазона либо относительной величиной, выраженной в процентах

Выходная мощность колебаний ЛОВ приблизительно пропорциональна величине напряжения на замедляющей системе и разности между рабочим и пусковым значениями тока электронного пучка:

Pout = kU0(I − I0), где k — коэффициент пропорциональности, I — ток электроннного луча, I0 — пусковой ток — минимальное значение тока при электронного луча, при котором возникает генерация.

Обычно выходная мощность излучения ЛОВ составлят от нескольких милливатт до нескольких ватт.

Зависимость мощности ЛОВ от напряжения на замедляющей системе

Б12,3.2

Выходная мощность ЛОВ увеличивается за счёт роста подводимой мощности U0I.

Спектр колебанийКолебания ЛОВ, как и других типов СВЧ генераторов, не являются монохроматическими. Расширение спектральной линии обусловлено случайной модуляцией, являющейся следствием дискретного характера тока электронного луча, эффекта распределения тока луча между отдельными электродами и элементами замедляющей системы, эффекта мерцания катода и других причин.

КПД Максимальный коэффициент полезного действия не превышает в ЛОВ типа О нескольких процентов.

Устройство ЛОВ типа М

Инжектирующее устройство создаёт поток электронов, движущийся к коллектору. Электронный поток создает в замедляющей системе наведенный ток и электромагнитное поле пространственных гармоник. Если ток луча (потока электронов) достаточно велик (больше пускового), на одной из пространственных гармоник, для которой выполнено условие фазового синхронизма (Ve = Vф), начинается взаимодействие электронного потока с полем волны, при котором в тормозящих полупериодах электрического поля гармоники будет происходить увеличение её энергии за счет уменьшения потенциальной энергии электронов. Электронный поток в ЛОВ типа М взаимодействует с обратными пространственными гармониками, для которых направления фазовой и групповой скоростей противоположны, поэтому электроны движутся к коллектору, а энергия волны им навстречу — к волноводному выходу прибора. В результате возникает положительная обратная связь между полем волны и электронным потоком, при которой волна, отдавая часть своей энергии на группировку электронов, приобретает большее её количество за счет уменьшения потенциальной энергии сгруппированных электронов.

Параметры и характеристики Диапазон частот Обычно ЛОВ типа М используются в диапазоне частот от 200 МГц до 20 ГГц с диапазоном электронной перестройки частоты до 40 %.

Крутизна электронной перестройки частоты В отличие от ЛОВ типа О в ЛОВ типа М скорость электронов в ЛОВМ прямо пропорциональна U0 (напряжению на замедляющей системе). Выходная мощность порядка десятков киловатт в дециметровом и единиц киловатт в сантиметровом диапазонах. В настоящее время они являются самыми мощными генераторами СВЧ колебаний с электронной перестройкой частоты. Коэффициент полезного действия достигает в ЛОВ типа М 50—60 %.

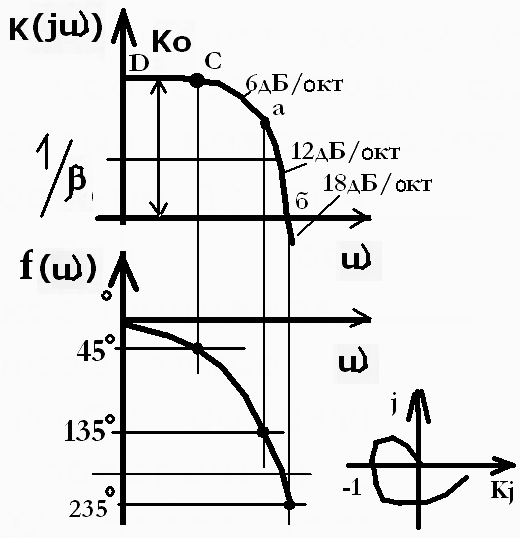

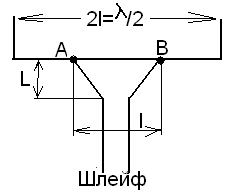

Б13.1 УРЧ. Назначение, параметры. Согласование по мощности и шумам. Способы повышения устойчивости.

Основное назначение УРЧ: Усиление сигнала РЧ и предварительная фильтрация помех.

- должна обеспечиваться частотная избирательность. Для этого усилители содержат резонансные элементы межкаскадной связи: одиночные колебательные контуры или системы связанных контуров. Диапазонные УРЧ должны иметь контуры с временной настройкой, чаще всего выполняются одноконтурными. В диапазонах умеренно высоких частот активным элементом усилителя служит электронная лампа или транзистор. На ВЧ применяются усилители с лампами бегущей волны, на туннельных диодах, параметрические квантовые усилители.

При высоких требованиях к избирательности и коэффициенту шума, УРЧ могут содержать два или более каскадов. По способу настройки контуров различают УРЧ с настройкой на фиксированные частоты и диапазонные УРЧ, в которых перестройка контуров производится изменением емкости.

По виду схем различают УРЧ:

с однотранзисторными каскадами:

-с общим эмиттером ОЭ,

-общим истоком ОИ, - общей базой ОБ,

-общим затвором 0З.с каскодными схемами :

- ОЭ-ОБ, - ОИ-03, - ОИ-ОБ, - ОИ-ОЭ, - ОЭ-ОЭ, - ОИ—ОИ;

с дифференциальными каскадами, состоящими из двух симметричных половин.

Основные электрические характеристики УРЧ:

Рез коэффициент усиления по напряжению K0=Uвых/Uвх

В полосовых усилителях резонансный коэффициент усиления определяется на средней частоте полосы пропускания.

Коэффициентом усиления по мощности называют величину отношения мощности на нагрузке к мощности, потребляемой на входе усилителя: Ku=Pвых/Pвх

Избирательность усилителя показывает относительное уменьшение усиления при заданной расстройке. Иногда избирательность удобно характеризовать коэффициентом прямоугольности.

Коэффициент шума, определяющий шумовые свойства усилителя

Искажения сигнала в усилителе. В УРЧ искажения могут быть: нелинейные, вызываемые нелинейностью характеристик активного элемента, и линейные — амплитудно-частотные и фазо-частотные.

Диапазон перестройки.

Полоса пропускания по уровню 0,7.

Шумы в УРЧ. Эквивалентная схема входа шумящего усилительного прибора следующая:

В общем случае условие получения оптимального Kш не совпадает с условием согласования по мощности. Поэтому проводят согласование по шумам --- оптимальное согласованием по мощности.

Таким образом для получения минимального Kш устройства необходимо:

выбрать усилительный прибор с минимальным Kш в заданном диапазоне частот и обеспечить по шумам оптимальный режим работы, т.е. токи через него и напряжение на электродах

использовать резонансную систему с минимальными потерями

оптимизировать величины n1, n2 так, чтобы Kш стремилось к минимуму при заданной полосе пропускания.

Способы повышения устойчивости:

пассивный – уменьшают коэффициенты включения на n1, n2 до тех пор пока схема не станет устойчивой.Недостаток: невозможность получения высокого коэффициента усиления.

активный -

с

пособ