Модель «искп»

Она была предложена американским циалистом в области коммуникации Д. Берло в 1960 г. Ее имену по названию входящих в нее элементов в виде аббревиатуры ИС1 (5МСК):

ИСТОЧНИК - СООБЩЕНИЕ - КАНАЛ - ПОЛУЧАТЕЛЬ

В литературе часто встречается и другое ее название, по мес создания — Станфордская модель коммуникации.

Согласно Берло, данная модель должна содержать подробнь анализ каждого из элементов коммуникативного процесса. И < точник и получатель анализируются с точки зрения имен щихся у них коммуникативных навыков, знаний, их социально принадлежности, культурных характеристик, аттитюдов (социа но-психологических установок, определяющих реакции индивида) отношении всех объектов и ситуаций, с которыми установка связ на). Сообщение рассматривается с позиции его элементов структуры, содержания и способа кодирования. Каналам коммуникации, по Берло, являются пять органов чувств, по ко торым поступает информация.

Данная модель является, пожалуй, наиболее простой и удобнс для знакомства с особенностями конкретного коммуникационног процесса, благодаря: • наличию именно этих составляющих практически во всех описаниях коммуникации;

Л достаточно явно проявляющимся комбинациям именно этих элементов в конкретных коммуникационных актах; .ф. ее практической направленности, позволяющей разработать конкретную стратегию коммуникации с учетом характеристик всех составляющих ее элементов.

Таким образом, модель ИСКП можно считать базовой при рассмотрении отдельных элементов коммуникационного процесса. Однако она обладает тем же недостатком, что и ряд моделей, описанных выше: она монологична, однонаправлена — ее нельзя считать полной без учета результата коммуникации и обратной связи. Следовательно, данная модель при описании реального коммуникативного акта должна быть дополнена еще целым рядом исследуемых единиц — элементов.

Семиотика

С. - наука о знаках. Семиотика появилась в начале 20 в. и с самого начала представляла собой метанауку, особого рода надстройку над целым рядом наук, оперирующих понятием знака. Несмотря на формальную институционализацию семиотики (существуют семиотическая ассоциация, журналы, регулярно проводятся конференции и т.д.), статус ее как единой науки до сих пор остается дискуссионным. Так, интересы семиотики распространяются на человеческую коммуникацию (в том числе при помощи естественного языка), общение животных, информационные и социальные процессы, функционирование и развитие культуры, все виды искусства (включая художественную литературу), метаболизм и многое другое.

Идея создания науки о знаках возникла почти одновременно и независимо у нескольких ученых. Основателем семиотики считается американский логик, философ и естествоиспытатель Ч.Пирс (1839–1914), который и предложил ее название. Пирс дал определение знака, первоначальную классификацию знаков (индексы, иконы, символы), установил задачи и рамки новой науки. Семиотические идеи Пирса, изложенные в очень нетрадиционной и тяжелой для восприятия форме, да к тому же в далеких от круга чтения ученых-гуманитариев изданиях, получили известность лишь в 1930-х годах, когда их развил в своем фундаментальном труде другой американский философ – Ч.Моррис, который, кроме всего прочего, определил и структуру самой семиотики. Дальнейшее развитие подход Пирса получил в работах таких логиков и философов, как Р.Карнап, А.Тарский и др.

Несколько позднее швейцарский лингвист Ф. де Соссюр (1857–1913) сформулировал основы семиологии, или науки о знаках. Знаменитый Курс общей лингвистики (курс лекций) был издан его учениками уже после смерти ученого в 1916. Термин “семиология” и сейчас используется в некоторых традициях (прежде всего французской) как синоним семиотики.

В 1923 немецкий философ Э.Кассирер опубликовал трехтомный труд, посвященный философии символических форм.

Несмотря на общую идею необходимости создания науки о знаках, представления о ее сущности (в частности у Пирса и Соссюра) значительно различались. Пирс представлял ее как “универсальную алгебру отношений”, т.е. скорее как раздел математики. Соссюр же говорил о семиологии как науке психологической, некоторой надстройке прежде всего над гуманитарными науками.

В основе семиотики лежит понятие знака, понимаемого по-разному в различных традициях. В логико-философской традиции, восходящей к Ч.Моррису и Р.Карнапу, знак понимается как некий материальный носитель, представляющий другую сущность (в частном, но наиболее важном случае – информацию). В лингвистической традиции, восходящей к Ф. де Соссюру и позднейшим работам Л.Ельмслева, знаком называется двусторонняя сущность. В этом случае вслед за Соссюром материальный носитель называется означающим, а то, что он представляет, – означаемым знака. Синонимом “означающего” являются термины “форма” и “план выражения”, а в качестве синонимов “означаемого” используются также термины “содержание”, “план содержания”, “значение” и иногда “смысл”.

Другое ключевое понятие семиотики – знаковый процесс, или семиозис. Семиозис определяется как некая ситуация, включающая определенный набор компонентов. В основе семиозиса лежит намерение лица А передать лицу Б сообщение В. Лицо А называется отправителем сообщения, лицо Б – его получателем, или адресатом. Отправитель выбирает среду Г (или канал связи), по которой будет передаваться сообщение, и код Д. Код Д, в частности, задает соответствие означаемых и означающих, т.е. задает набор знаков. Код должен быть выбран таким образом, чтобы с помощью соответствующих означающих можно было составить требуемое сообщение. Должны также подходить друг к другу среда и означающие кода. Код должен быть известен получателю, а среда и означающие должны быть доступны его восприятию. Таким образом, воспринимая означающие, посланные отправителем, получатель с помощью кода переводит их в означаемые и тем самым принимает сообщение.

Частным случаем семиозиса является речевое общение (или речевой акт), а частным случаем кода – естественный язык. Тогда отправитель называется говорящим, получатель – слушающим, или также адресатом, а знаки – языковыми знаками. Код (и язык в том числе) представляет собой систему, которая включает структуру знаков и правила ее функционирования. Структура, в свою очередь, состоит из самих знаков и отношений между ними (иногда говорят также о правилах комбинирования).

Семиотика разделяется на три основных области: синтактику (или синтаксис), семантику и прагматику. Синтактика изучает отношения между знаками и их составляющими (речь идет в первую очередь об означающих). Семантика изучает отношение между означающим и означаемым. Прагматика изучает отношение между знаком и его пользователями.

Результаты семиотических исследований демонстрируют параллелизм семантики языка и других знаковых систем. Однако, поскольку естественный язык является наиболее сложной, мощной и универсальной знаковой системой, непосредственное перенесение семиотических методов в лингвистику малоэффективно. Скорее наоборот, методы лингвистики, и в том числе лингвистической семантики, активно влияли и влияют на развитие семиотики. Можно сказать, что логически семиотика по отношению к лингвистике является объемлющей дисциплиной, но исторически она сформировалась как результат обобщения знаний об устройстве и организационировании естественного языка на знаковые системы произвольной природы. Тем не менее в лингвистике 20 в. семиотический подход в целом и основные семиотические понятия, такие, как “знак”, “коммуникация” и “семиозис”, сыграли огромную роль.

В 20 в. семиотика развивалась в очень разных направлениях. В американской семиотике объектом изучения стали различные невербальные символьные системы, например жесты или языки животных. В Европе, напротив, первоначально главенствовала традиция, восходящая к Соссюру. Семиотику развивали прежде всего лингвисты – Л.Ельмслев, С.О.Карцевский, Н.С.Трубецкой, Р.О.Якобсон и др. – и литературоведы – В.Я.Пропп, Ю.Н.Тынянов, Б.М.Эйхенбаум и др. Лингвистические методы переносились и на другие области. Так, Я.Мукаржовский использовал методы, разработанные в Пражском лингвистическом кружке, для анализа искусства как знакового феномена. Позднее структурные методы для анализа социальных и культурных явлений использовали французские и итальянские структуралисты Р.Барт, А.Греймас, К.Леви-Стросс, У.Эко и др.

В СССР взаимодействовали два основных семиотических центра: в Москве (Вяч.Вс.Иванов, В.Н.Топоров, В.А.Успенский и др.) и Тарту (Ю.М.Лотман, Б.М.Гаспаров и др.). В то же время с большим основанием говорят о единой Московско-Тартуской (или Тартуско-Московской) школе семиотики, объединившей исследователей на основе как содержательных, так и организационных принципов.

Первым крупным семиотическим мероприятием в СССР стал Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Он был организован совместно Институтом славяноведения и балканистики АН СССР и Советом по кибернетике в 1962. В программу симпозиума входили следующие секции: 1) естественный язык как знаковая система; 2) знаковые системы письма и дешифровка; 3) неязыковые системы коммуникации; 4) искусственные языки; 5) моделирующие семиотические системы; 6) искусство как семиотическая система; 7) структурное и математическое изучение литературных произведений. На симпозиуме были сделаны доклады по машинному переводу, лингвистической и логической семиотике, семиотике искусства, мифологии, невербальным системам коммуникации, ритуалу и пр. Первое заседание открыл А.И.Берг. В симпозиуме участвовали П.Г.Богатырев, А.К.Жолковский, А.А.Зализняк, Вяч.Вс.Иванов, Ю.С.Мартемьянов, Т.М.Николаева, Е.В.Падучева, А.М.Пятигорский, И.И.Ревзин, В.Ю.Розенцвейг, Б.В.Сухотин, В.Н.Топоров, Б.А.Успенский, Т.В.Цивьян и др.

В это время возник термин “вторичные моделирующие системы”. Язык понимался как первичная знаковая система, надстроенные же над ним знаковые системы рассматривались как вторичные. Термин был предложен Б.А.Успенским, в частности с целью избежать частого употребления термина “семиотика”, поскольку он вызывал неприятие со стороны официальной идеологии.

В Тарту центром семиотики стала кафедра русской литературы, на которой работали М.Ю.Лотман, З.Г.Минц, И.А.Чернов и др. В 1964 здесь вышел первый сборник Трудов по знаковым системам, и в этом же году состоялась первая Летняя школа по вторичным знаковым системам, объединившая два центра, а также ученых из других городов. В течение десяти лет было проведено пять Летних школ. Школы в 1964, 1966 и 1968 прошли в Кяэрику на спортивной базе Тартуского университета, школы в 1970 и 1974 году – в Тарту, причем последняя официально называлась Всесоюзным симпозиумом по вторичным моделирующим системам. Значительно позднее – в 1986 – состоялась еще одна, последняя школа. Во второй Летней школе (1966) принимал участие Р.О.Якобсон.

В рамках Московско-Тартуской школы семиотики объединились две традиции: московская лингвистическая и ленинградская литературоведческая, поскольку именно к последней принадлежали Ю.М.Лотман и З.Г.Минц.

В основе московской лингвистической традиции лежали методы структурной лингвистики, кибернетики и информатики (в частности, поэтому одним из основных стало понятие вторичной моделирующей системы). Для Ю.М.Лотмана ключевым стало понятие текста (прежде всего художественного), которое он распространил на описание культуры в целом.

Для начального этапа работы Московско-Тартуской школы было характерно чрезвычайное разнообразие охватываемой тематики, при этом было широко представлено исследование “простых” систем: дорожных знаков, карточных игр, гаданий и т.д. Постепенно, однако, интересы членов школы сместились к “сложным” знаковым системам: мифологии, фольклору, литературе и искусству. Основной понятийной категорией, используемой в этих исследованиях, был текст. К семиотическому анализу текстов в самом широком смысле слова относятся, например, исследования основного мифа (Вяч.Вс.Иванов, В.Н.Топоров), фольклорных и авторских текстов (М.И.Лекомцева, Т.М.Николаева, Т.В.Цивьян и др.). Другое направление, связанное с этим понятием, представлено в работах М.Ю.Лотмана. В этом случае речь идет о тексте культуры, а само понятие культуры становится центральным, фактически вытесняя понятие языка.

Культура понимается как знаковая система, по существу являющаяся посредником между человеком и окружающим миром. Она выполняет функцию отбора и структурирования информации о внешнем мире. Соответственно, различные культуры могут по-разному производить такой отбор и структурирование.

В современной российской семиотике преобладает именно эта традиция, однако с активным использованием лингвистических методов. Так, можно говорить о семиотике истории и культуры, основанной на лингвистических принципах (Т.М.Николаева, Ю.С.Степанов, Н.И.Толстой, В.Н.Топоров, Б.А.Успенский и др.).

Особый интерес представляют рефлексия по поводу Московско-Тартуской семиотической школы и осмысление ее как особого культурного и даже семиотического феномена. Основная масса публикаций (в том числе чисто мемуарного характера) приходится на конец 1980-х и 1990-е годы. Среди различных описаний и интерпретаций Московско-Тартуской школы можно выделить статью Б.А.Успенского К проблеме генезиса Тартуско-московской семиотической школы (впервые опубликована в Трудах по знаковым системам в 1987), основные положения которой, по-видимому, общепризнаны. Наиболее же дискуссионной оказалась статья Б.М.Гаспарова Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен. Она была впервые опубликована в Wiener Slawistischer Almanach в 1989 и вызвала целый ряд откликов. Гаспаров рассматривает школу как целостное явление (он практически не упоминает имен), для которого характерна западническая ориентация, герметизм, эзотеризм и подчеркнутая усложненность языка, утопизм, своего рода внутренняя культурная эмиграция из советского идеологического пространства.

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ, профессиональные объединения и группировки ученых, в той или иной степени изучающих явления семиотики в разных сферах деятельности. Семиотика – это наука, изучающая строение и функционирование знаковых систем. Сама семиотика как отдельная область науки формировалась в начале второй половины 20 в., но лишь в 1969 в Париже при активном участии Р.Якобсона, Э.Бенвениста и К.Леви-Строса было решено создать Международную организацию семиотических исследований (IASS). Официальным периодическим изданием этой ассоциации стал журнал “Semiotiсa”, а его главным редактором – Т.Себеок. Первым президентом ассоциации стал Э.Бенвенист, а генеральным секретарем – А.Греймас.

В настоящее время в США выходят журналы: “Ars Semiotica. International Journal of American Semiotics”, Philadelphia; “Semiotic Scene. Bulletin of the Semiotic Society of America”, Medford; “The American Journal of Semiotics”, Bloomington ; “Semiotica. Journal of the International Association for Semiotic Studies”, Bloomington. Существует специальный европейский журнал по семиотике: “Semiotics and Mentalities. European Journal for Semiotic Studues”, Wien – Barselona – Budapest – Perpignan. Журналы семиотического направления выходят в Канаде, Бразилии, Эстонии, Италии, Израиле, Германии, Австрии, Норвегии и других странах.

Определение “семиотика” и “семиотический” к концу 20 в. постепенно вытеснило некоторые прежние именования соответствующих областей исследования (такие, как “знаковые системы” или “структурная поэтика”). Как пишет один из основоположников семиотики Ч.Моррис, “отношение семиотики к наукам двоякое: с одной стороны, семиотика – это наука в ряду других наук, а с другой стороны – это инструмент наук”. Как метод семиотика используется практически во всех исследованиях человеческой деятельности. Так, существуют исследования семиотики городской дороги, семиотики гадания, семиотики театрального пространства, семиотики жестов, семиотики туризма, семиотики масок, семиотики часов и зеркал и др. Рассматриваемая как наука, семиотика сопоставима практически со всеми науками о человеке. Например, широко представлены исследования на тему “семиотика и психоанализ”, “семиотика и народная культура”, “семиотика и исследования литературных текстов”, “семиотика и прагматика”, “семиотика и лингвистика”, “семиотика и теория катастроф”, “семиотика и теория прототипов” и др.

Среди “основоположников” семиотики – Ч.С.Пирс, Ф. де Соссюр и Ч.Моррис.

Чарлз Сандерс Пирс (1837–1914) был логиком; его работы по семиотике стали известны уже в 1930-е годы. Пирсу принадлежит разделение семиотических знаков на индексы (знаки непосредственно указывающие на объект), иконы, или иконические знаки (знаки с планом выражения, сходным с феноменом изображаемой действительности) и символы (знаки с планом выражения, не соотносящимся с обозначаемым объектом). Пирс различал экстенсионал, т.е. широту охвата понятия (множества объектов, к которым применимо данное понятие), и интенсионал, т.е. глубину содержания понятия. В анализе предложения им были введены понятия Субъекта, Предиката и Связки; при помощи понятия Связки, играющей важную роль в его теории, Пирс обозначал противопоставление (в современных терминах) предложения и высказывания.

Судьба Фердинанда де Соссюра (1857–1913) сходна с судьбой Пирса – оба жили в одно время, их труды получили признание после смерти. Одно из основных положений семиотической теории Соссюра – трактовка знака как двусторонней психической сущности: понятие + акустический образ. Знак становится таковым, когда он приобретает значимость (valeur) в системе – т.е. когда он занимает определенное место в системе противопоставлений. Второе важное положение в этой теории – идея произвольности, или немотивированности, языкового знака (имеется в виду, что между понятием и акустическим обликом обозначающего его слова нет никакой естественной связи, что доказывается самим фактом существования различных языков, по-разному называющих одни и те же вещи). Соссюр ввел в семиотику (которую он называл “семиологией”) различение синхронии и диахронии, различение langue (языка как системы) и parole (речевой деятельности). Существенным и “лозунговым” на многие поколения явился тезис де Соссюра об автономном существовании языка: “единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя”.

Чарльз Уильям Моррис (1901–1978) включил семиотику в энциклопедию знаний в 1938. Признавая, что характерной чертой человеческого интеллекта является порождение знаков, Моррис говорит о том, что семиотика призвана решить задачу унификации наук. Он различает семиотику как совокупность знаков (и науку о них) и процесс, в котором нечто функционирует как знак, – процесс семиозиса. Моррис вводит понятие метазнаков, т.е. знаков, сообщающих о знаках, и разъясняет тот факт, что знаки, указывающие на один и тот же объект, не обязательно имеют те же десигнаты (понятийные совокупности). Не все десигнаты связаны с реальными объектами (денотатами). Моррису принадлежит общепринятое теперь подразделение измерений семиозиса на отношение знаков к их объектам (семантика), на отношение знаков к их пользователям, или интерпретаторам (прагматика) и на отношение знаков друг к другу (синтаксис).

Школы и направления семиотики во второй половине 20 в. можно определять по доминирующему объекту исследования, по территориальному признаку (часто объединяющему сторонников одного метода) и по теоретическому кредо исследователей одной школы. Можно говорить о следующих относительно автономных семиотических направлениях: французская школа семиотики и структурализма; семиотическое направление Умберто Эко; Тартуская семиотическая школа; Московская семиотическая школа; Польская семиотическая школа; школа Рурского университета г.Бохума; семиотические работы российских ученых, не объединенных в группы и направления.

Французская семиотическая школа представлена прежде всего именами Р.Барта, Ф.Солерса, Ю.Кристевой, Ц.Тодорова, Ж.Деррида, Ж.Фая и др., группировавшихся в 1960-е годы вокруг журнала “Tel Quel”. Журнал этот был создан в 1960 Ф.Солерсом и его единомышленниками и сразу заявил о себе как основная трибуна французского литературного авангарда. Просуществовал до 1982, постепенно теряя влияние. Генезис школы определяется сложным сплавом воздействия со стороны теоретиков и практиков так называемого “нового романа”, влияния русских филологов – В.Я.Проппа, М.М.Бахтина, “формальной школы” русского литературоведения и мощной струи философско-психологического плана, представленной такими мыслителями, как Г.Башляр, Ж.Лакан, М.Фуко.

Особое место во французской семиотической школе занимает К.Леви-Строс.

Российское направление семиотики опиралось на большое число ярких и разнообразных предшественников: школу “русских формалистов” (Ю.Н.Тынянов, Б.М.Эйхенбаум, В.Б.Шкловский), Московский лингвистический кружок (Р.О.Якобсон, Г.О.Винокур, А.А.Реформатский и др.), С.О.Карцевского, школу психологов (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия и др.), теоретические работы С.М.Эйзенштейна и т.д.

К началу 1960-х годов в Москве сформировалась группа исследователей, пришедших к семиотике разными путями: от структурной лингвистики и автоматического перевода, от компаративистики, общего языкознания. Часть из них стала сотрудниками сектора структурной типологии Института славяноведения Академии наук СССР, которым с 1960 по 1963 год руководил В.Н.Топоров, с 1963 по 1989 год – В.В.Иванов. Именно они стали идеологами той семиотической ветви, которая впоследствии получила имя Московской семиотической школы. В эту группу вошли сотрудники сектора – А.А.Зализняк, И.И.Ревзин, Т.Н.Молошная, Т.М.Николаева, Т.В.Цивьян, З.М.Волоцкая и др.

В 1962 этой группой был проведен Симпозиум по структурному изучению знаковых систем, на котором рассматривался не только естественный язык, но также семиотические аспекты искусства и литературы, семиотика невербальных знаков коммуникации, математические аспекты стиховедческого анализа и др. После проведения Симпозиума вышел ряд сборников, подготовленных той же группой, где были представлены работы многих семиотиков, в том числе математиков, физиологов и литературоведов. Однако последовавший вскоре разгром этого направления официальными властями заставил семиотиков Москвы принять с благодарностью идею Ю.М.Лотмана о проведении Первой школы по знаковым системам в Кяэрику (Эстония) и о публикации московских работ в Трудах по знаковым системам, издаваемых в Тарту. Хотя вначале группа московских исследователей занималась разными областями приложения семиотической теории, в дальнейшем ее интересы переключились в основном на семиотический анализ художественного текста и мифологии, что было названо “вторичными моделирующими системами” (имеется в виду, что и те и другие строятся на базе языка, который рассматривается как “первичная моделирующая система”). Две основных теоретических позиции – установка на билатеральность знака в художественном тексте, где переклички содержательного плана коррелируют с перекличками в плане выражения, и понимание текста как особым образом структурированного пространства – дали возможность провести ряд новых исследований текста.

В частности, было реконструировано особое ментальное пространство древнего человека, характеризовавшееся неразличением художественного, исторического и интеллектуального. Такой способ видения мира был назван Вяч. Вс. Ивановым и В.Н.Топоровым “мифопоэтическим”. Одним из основных результатов, достигнутых этой школой, следует считать работы по реконструкции так называемого “основного мифа” индоевропейцев, т.е. текста о борьбе антропоморфного героя с зооморфным противником, об измене жены “громовержца”, о потере ею детей, превращенных в хтонических существ или в растения, об испытаниях младшего сына и т.д. Разработанный на славянском и балканском материале (работы Иванова, Топорова, Цивьян и др.), текст мифа прояснил некоторые непонятные места индоевропейской и славяно-балканской мифологии и дал возможность интерпретировать некоторые фразеологизмы и обороты. Особое место занимают работы Топорова по построению так называемого “гипертекста”, надстроенного над совокупностью отдельных произведений (таков “Петербургский текст”, “Текст безвременно погибшего младого певца-юноши”, “Лизин текст” и т.д). Сферу интересов Иванова составили исследования по асимметрии полушарий, по семиотике кино, семиотике культуры. Важный вклад в семиотику сделали Б.А.Успенский, Е.В.Падучева, А.К.Жолковский, Ю.К.Щеглов и др.

Существенно важными для развития семиотики в России были книги Ю.С.Степанова – его собственная монография Семиотика, а также опубликованная в 1983 с его составлением, редактированием и вступительной статьей книга-антология, в которой русский читатель мог познакомиться с идеями Ч.С.Пирса, Ч.Морриса и др.

Широко известна Тартуская школа, которую возглавлял Ю.М.Лотман. Важным моментом в творческой биографии Лотмана было знакомство в начале 1960-х годов с кругом московских семиотиков (В.Н.Топоров, Вяч. Вс. Иванов, И.И.Ревзин и др.). Комплекс новых идей начала 1960-х годов – кибернетика, структурализм, машинный перевод, искусственный интеллект, бинаризм в культурологическом описании и др., привлек Лотмана и заставил его пересмотреть марксистскую ориентацию.

В 1964 в Кяэрику (Эстония) под руководством Лотмана была организована Первая летняя школа по изучению знаковых систем. Эти школы затем собирались каждые два года до 1970. Сближение Москвы и Тарту воплотилось в создании серии Трудов по знаковым системам, издававшейся в Тарту (в 1998 вышел 26-й выпуск), долго существовавшей в качестве единственной свободной трибуны новых семиотических идей.

Большую роль в развитии европейской семиотики сыграла польская семиотическая школа (М.-Р.Майенова, Е.Фарино, Ст.Жулкевский, Е.Пельц, А.Богуславский и др.), развивавшаяся в середине 20 в. Семиотика понималась здесь как структурная и формализованная поэтика (особенно в специальном секторе, созданном в Польской Академии наук, в Институте литературных исследований, которым руководила М.-Р.Майенова). Значительное влияние на школу оказали работы Д.Чижевского, Р.Якобсона и представителей структурализма в “соседнем” чешском литературоведении – Я.Мукаржовского и И.Левого. Переход польской структурной поэтики к собственно семиотике начался в 1960 с конференций в Польше по вопросам поэтики под руководством М.-Р.Майеновой; начиная с середины 1960-х годов в Польше проходили семиотические симпозиумы. В 1968 в Варшаве прошел Конгресс по семиотике, результатом которого явилось создание Международного семиотического общества.

В особую группу можно выделить немецких семиотиков, связанных с Рурским университетом г. Бохума (В.Кох, У.Фигге, К.Аймермахер, М.Флейшер, В.Айсман, П.Гжибек; последние два работают в г.Грац, Австрия). Эта группа издает работы теоретического и культурологического характера.

ПО ДРУГОМУ:

Семиотика находит свои объекты повсюду — в языке, математике, художественной литературе, в отдельном произведении литературы, в архитектуре, планировке квартиры, в организации семьи, в процессах подсознательного, в общении животных, в жизни растений. Но везде ее непосредственным предметом является информационная система, т. е. система, несущая информацию, и элементарное ядро такой системы — знаковая система. Каковы бы ни были такие системы — действуют ли они в обществе, в природе или человеке (его организме, мышлении и психике), — они предмет семиотики.

Естественно, что в силу этой особенности в семиотике кооперируются и сотрудничают ученые разных специальностей — лингвисты, историки литературы и искусства, культурологи, социологи, психиатры, математики. В 1974 г. в Милане состоялся первый Международный конгресс по семиотике; в нем участвовали и советские специалисты. Конгресс показал чрезвычайный разброс объектов и мнений. Одной из задач этого сборника в его первом издании 1983 г. было содействовать уменьшению разброса и синтезу. К этой цели мы стремимся и настоящим, 2-м изданием.

5

Что изменилось за истекшие 18 лет и, следовательно, что отличает настоящее издание от первого?

Наш ответ покажется, возможно, странным для представителей других наук: изменилась не наука (семиотика)— изменился информационный мир вокруг нее, семиотика лишь фиксирует это изменение, хотя отчасти она же и предсказала его, — на наших глазах создается единый информационный мир, подобный единому миру природы вокруг нас.

Но в его единстве сохраняются следы первоначальной двойственности — с одной стороны мира художественной литературы, с его собственным единством в виде литературно-художественной интертекстуальности, интертекста, и, с другой стороны, мира науки и техники, также с его собственным единством в виде национальных и транснациональных систем научнотехнической информации, т. е. инфосферы. Итак, интертекст и инфосфера — вот два ключевых термина, характеризующих новое в семиотике, т. е. семиотику 2000 года, если мы идем к ней от семиотики языка и литературы, — как (в подзаголовке) и называлось наше издание 1983 г.

Вообще говоря, был бы возможен и другой путь к той же цели — от «информационного мира науки и техники», от «мира информатики», от «инфосферы». Но подготовительных работ на этом пути еще недостаточно. Да и не наш это путь для настоящего сборника: ведь его второе издание предопределено первым, а оно было построено, как уже сказано «от языка (художественной) литературы».

Общая семиотическая теория единого информационного мира еще даже не начала создаваться. Идя к ней «от языка и литературы», мы можем представить лишь ее элементы — несколько статей российских авторов (в зарубежной литературе мы не нашли ничего равного им по качеству), это сделано в новом разделе V, которого не было в 1-м издании. У нас не было никаких причин менять (кроме нескольких незначительных передвижений статей) композицию книги: в своих разделах I—IV она естественно подводит к разделу V как к новшеству семиотики сегодняшнего дня. Мы сохраняем также порядок Вводной статьи, отражающий, в ее пунктах от 2 до 12, последовательную эволюцию базовых семиотических понятий — от высказывания до интертекста и инфосферы, а также до новой проблемы этического постулата и новой области применения — сферы культурных конценцептов, или концептологии (раздел VI).

6

2

Ввиду того, что семиотика — как уже сказано — находит свои объекты повсюду, предпринимались попытки как-то классифицировать все знаки. Но они не привели к успеху: каких-либо общих знаков для, скажем языка, архитектуры, коммуникации животных и т. д. не обнаруженно. Общность заключается в принципах организациии знаков, а базовая ячейка этих принципов в языке — высказывание.

Понятие высказывания. Если не гнаться сейчас за особой точностью, то высказывание можно определить как то, что в звучащей речи заключено между паузами достаточной длины, а в речи письменной — между точками. Чаще всего высказывание — это предложение.

Однако высказывание само по себе — только эмпирический материал; высказываний — в обыденном языке и в литературном тексте — бесконечное множество. Второй решающий шаг был сделан тогда, когда в высказывании были различены постоянные и переменные элементы и высказывание, таким образом, было сведено к более абстрактному и более общему понятию — пропозициональной функции.

Под пропозициональной функцией понимается языковое выражение, имеющее — по.внешней форме — вид высказывания, например «X впадает в Каспийское море». Но в действительности оно высказыванием еще не является, так как в одном (или нескольких) из своих мест содержит обозначение переменной, X. Замена переменной на постоянную превращает пропозициональную функцию в настоящее высказывание, являющееся в одних случаях истинным, в других — ложным. «Волга впадает в Каспийское море» — истинно; «Днепр впадает в Каспийское море» — ложно. В общем случае высказывание содержит предикат, в данном примере «___ впадает в Каспийское море», который и является неизменной, инвариантной, частью, и термы, в данном случае — терм-субъект. Наименование «пропозициональная функция» потому и применяется к этому явлению, что предикат, т. е. сам показатель функции, указывает, что следует сделать с термом (какой признак ему надо приписать или по какому признаку его надо выбрать), чтобы в результате получилось истинное утверждение. Терм-субъект в каждом данном высказывании является чем-то определенным, именем какого-либо индивида — Волга, Днепр, а в совокупности всех возможных высказываний образует некоторый класс, который в составе пропозициональной функции обозначается как переменная, X, а в обычном языке обозначается общим (нарицательным) именем, в данном примере —река. В данном случае выражение (пропозициональная функция) «X впадает в Каспийское море», или, что то же самое, «____впадает в Каспийское море», или, что опять-таки то же самое, «Некая река впадает в Каспийское море» — это обобщение возможных высказываний (обобщение высказываний можно продолжать и дальше, например свести данный предикат к более общему: «____впадает в море», последний к еще более общему: «____ впадает» и т. п.). Соответственно разным ступеням обобщения можно получать разные пропозициональные функции, например «Некая река впадает в Каспийское море», «Некая река впадает в некое море», «Нечто впадает в нечто».

Семиотический анализ литературного, фольклорного, сказочного, мифологического текста (вообще текста не обыденной, «не практической» речи) в настоящее время и сводится прежде всего к выявлению в нем — не всегда данных в явной форме — пропозициональных функций разной степени общности. Как ясно уже из приведенного примера, такой анализ ведется по двум линиям. По одной линии он заключается в отыскании и классификации предикатов, которыми данный текст или данный писатель наделяет своих индивидов — персонажи и вещи (иногда говорят, что это анализ «синтагматический»). По другой линии анализ приводит к группировке индиидов, термов в классы, каждый из которых может быть обобщен — в языке исследователя, но не обязательно в языке исследуемого текста — посредством какого-либо общего имени (иногда этот анализ называют «парадигматическим»). Если индивиды — люди и конкретные вещи — с точки зрения высказывания — это «постоянные», то общие имена — это «переменные». Отыскание «переменных»— более важная задача анализа, чем перечень «постоянных», потому что в классификациях постоянных, в подведении индивидов под общие разряды как раз и вскрывается в конечном счете картина глубинного устройства мира, как она предстает с точки зрения данного текста или данного писателя. Рассматриваемый таким образом текст — это уже дискурс.

Далее мы кратко пересмотрим историю семиотики под новым углом зрения, исходя из высказывания. Мы увидим при этом, что сквозь массу индивидуальных мнений, проектов и даже коллективных течений, хотя и развивающихся в какой-то мере параллельно, все же прокладывает себе путь некая последовательность и закономерность: сначала исследования вращаются главным образом вокруг синтактики (синтаксиса, композиции, «морфологии текста»), затем переносятся в область семантики (отношения элементов к внешнему миру, означивания мира, его категоризации, статичной «картины мира») и, наконец, в самые последние годы переключаются в сферу прагматики (говорящего и пишущего субъекта, его различных «Я», отношений между говорящим и слушающим, отправителем и адресатом, словесного воздействия, убеждения и т. п.). В этом будет заключаться краткий обзор научной семиотики.

Синтактика. В сущности, синтактика «в чистом виде», как формальный синтаксис, семиотику никогда не интересовала (это область математики). Семиотика занималась синтактикой в той или иной связи с семантикой. Первые работы в этой области были овеяны духом логического позитивизма.

В австрийском и американском логическом позитивизме 1930-х гг. возникло стремление к унификации разных (а в идеале — всех) наук на основе так называемого «унифицированного языка». Считалось, что этот язык выполнит свою роль наилучшим образом, если он будет близок к точному научному языку физики (отсюда название всего течения— «физикализм»). Наиболее разработанный опыт такого языка — и одновременно этот опыт может рассматриваться как работа в области семиотической синтактики — представил Р. Карнап. Свою задачу он сформулировал так: «Определение точных условий, которым должны удовлетворять термины и предложения теоретического языка, чтобы выполнять позитивную функцию для объяснения и предсказания наблюдаемых событий» 2

Общая идея работ Карнапа заключалась в необходимости создания для науки языков двух типов — «вещного языка » и «теоретического языка». «Вещный язык» должен был состоять из «терминов наблюдения», обозначающих непосредственно наблюдаемые свойства вещей — «горячий», «холодный», «тяжелый» и т. п., и «диспозициональных предикатов», обозначающих предрасположенность предмета к определенной реакции в определенных условиях — «упругий», «растворимый», «ковкий» и т. п. На «вещном языке» следовало производить «протокольные высказывания», фиксирующие непосредственные данные опыта. Что касается «теоретического языка», то он должен был состоять только из таких термов, предикатов и высказываний, которые тем или иным путем можно свести, «редуцировать», к соответствующим единицам «вещного языка». Таким образом Карнап надеялся избежать «псевдоутверждений» о реальности, а вместе с ними и «псевдопроблем», которые, по его мнению, изобиловали в прежней философии. В целом эта концепция разделялась всеми логическими позитивистами (истоки ее можно найти и в работе Ч. Пирса, публикуемой в настоящем сборнике, а подробное обсуждение — в работе Ч. Морриса здесь же).

Карнап, вместе со всеми логическими позитивистами, после ряда напряженных исканий и модификаций основной идеи пришел к выводу о невыполнимости этого проекта в чистом виде.

2 Carnap R. The old and the new logic // Logical Positivism, Glencoe (Illin.), 1959, p. 45

9

Но идея «редукции», т. е. сведения одних термов и предикатов к другим через посредство высказываний, оказалась очень плодотворной. В настоящее время она успешно используется практически во всех направлениях семантического анализа.

Однако сама проблема семиотической синтактики претерпела существенные изменения — она расслоилась на две проблемы:

1) описание формальных преобразований одного предложения в другое — трансформационный, или генеративный, синтаксис и

2) соотнесение исходных, первичных, термов и предикатов с внеязыковой действительностью — это уже проблема семиотической семантики. Именно здесь лежит самая интересная, самая «горячая» исследовательская точка семиотики наших дней — см. заключительный пункт настоящей Вводной статьи.

На определенном этапе своего развития, примерно в 50—60-е гг., семиотика, казалось, распалась на две дисциплины. Одни исследователи, например Ролан Барт и автор данных строк, стали определять семиотику как науку о любых объектах, несущих какой-либо смысл, значение, информацию (такими могут быть одежда, моды, меблировка помещений, планирование и архитектурное оформление внутреннего и внешнего пространства и т. д.), — вне зависимости от того, прощупывается ли в таких системах или нет (и чаще всего ответ был: нет) какая-либо внутренняя организация, подобная организации высказывания в языке. Другие, например Эрик Бюйсенс, Луис Прието, стали определять семиотику как науку о таких объектах, которые служат динамическим целям коммуникации, передачи информации и которые, следовательно, в конечном счете должны содержать в своей организации нечто подобное организации высказываний в языке (хотя в то время эта основная семиотическая ячейка и этим авторам была совершенно не видна)3. Нетрудно видеть, что в каждом из этих двух столь различных определений семиотики абсолютизировалась одна какая-либо сторона ее основной ячейки — высказывания: система классификации (категоризации, таксономии) терминов, в конечном счете «система ценностей»— в первом определении; динамический аспект высказывания как сообщения о чем-то — во втором.

3 Истоками этой двойственной традиции (возможно, неизвестными западным семиотикам) были два подхода русской филологии 1920-х годов — говоря условно, «динамический » и «ценностный », — которые в то время были еще движением к — а не движением от — общей цели.

10

«Динамический подход» представлен в очерке А. А. Реформатского. Автор дает следующее определение «мотива» (из которого, между прочим, видно — теперь, но, наверное, не тогда, — что это нечто чрезвычайно близкое понятиям пропозициональной функции и «мотива в смысле Проппа», которым суждено было сыграть столь важную роль для семиотики в дальнейшем): «Мотив — простейшая динамическая единица, характеризуемая обычно наличием глагола или его эквивалента, в русском языке — краткая форма прилагательного, например, «Иван Иванович влюбленный» — не мотив, а тема; «Иван Иванович влюблен» и тем паче «Иван Иванович влюбляется» — «мотив» (см. в наст. сб.). От «мотива» при анализе вос- ходят к «теме»; сюжетные темы — сложные единицы, составленные из «тем» и «мотивов».

Этюд А. А. Реформатского близок к школе «русского формализма», но одновременно несет в себе как бы несогласие с ней, ее скрытую критику. Близость заключается во взгляде на композицию художественного произведения как на некое динамическое целое, развертывающееся по законам языка. Русская формальная школа в лице ее наиболее блестящих представителей (Б. М. Эйхенбаум, В. Шкловский, Ю. Н. Тынянов и др.) достигла впоследствии в этом направлении замечательных результатов, далеко превосходящих, конечно, этюд А. А. Реформатского.

Но формальная школа ставила перед собой задачи совсем иного плана и масштаба — создание новой теории искусства. Тезис о форме и способах ее порождения был положен в основу теории искусства вообще. «Формальный метод... не отрицает идейного содержания искусства, но считает так называемое содержание одним из явлений формы. Мысль так же противопоставляется мысли, как слово слову, как образ образу»4. Именно теория искусства (а не учение о форме и способах ее анализа) формальной школы и стала, по существу, объектом марксистской критики уже в 1930-е гг.5 Нужно также иметь в виду, что непосредственным импульсом к появлению формальной школы была художественная практика авангардизма, в особенности футуризма. Напротив, антиподом, точкой отталкивания для формальной школы был психологизм в искусстве и психологические теории искусства, в особенности теория А. А. Потебни и его учеников.

Этюд А. А. Реформатского несходен с формальной школой именно в силу своей близости к последним. Здесь нужно обратить внимание на понятие «мотива» и «мотива как глагола, предиката» у Реформатского. Это понятие близко, с одной стороны, к пониманию мотива у А. Н. Веселовского. Последний писал: «Под мотивом

----------------------------

4 Шкловский В. Сентиментальное путешествие. Л., 1924, с. 129.

5 См., напр., Медведев П. Н. Формализм и формалисты. Л., 1934; хотя теория как объект критики в книге Медведева проступает еще очень слабо, пыл автора направлен главным образом против предложенного формалистами анализа формы.

11

я разумею простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения. При сходстве или единстве бытовых и психологических условий на первых стадиях человеческого развития такие мотивы могли создаваться самостоятельно и вместе с тем представлять сходные черты... Под сюжетом я разумею тему, в которой снуются разные положения-мотивы; примеры: 1) сказки о солнце (и его матери; греческая и малайская легенда о солнце-людоеде); 2) сказки об увозе»6. (См. также ниже о «Словаре» Э. Френцель.) С другой стороны, «мотив как предикат» у Реформатского близок к понятию образа А. А. Потебни (если и не совпадает с ним): «образ есть постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим»7, а это уже в зародыше понятие «пропозициональной функции».

И как раз эти понятия отбрасывала формальная теория. (Позже к ним вернулся В. Я. Пропп, почему, в частности, его взгляды и нельзя полностью включить в «русский формализм».) Однако формальная теория своим «синтактическим подходом» к анализу произведения искусства сыграла большую роль в развитии семиотики.

Что касается другого упомянутого нами подхода — «ценностного», или «семантического» (в противопоставлении «синтактическому»), то он — не в целом и не во всем, но где-то в глубине своих истоков — был связан с поэтикой русского символизма. Работа А. Белого, представленная в настоящем сборнике, может рассматриваться как выражение этого подхода (см., например, выводы А. Белого о «трех образах солнца» у трех поэтов).

В начале 1920-х гг. «ценностный, семантический» и «динамический, синтактический» подходы оставались неслиянными — лишь до некоторой степени соединить их попытался А. Белый в своем анализе поэзии Блока. Соединить их вполне, хотя и на особом материале русской волшебной сказки, удалось В. Я. Проппу семилетием позже в его знаменитой книге «Морфология сказки» (1928 г.). Лучше было бы сказать — не «соединить», потому что ни о каком специальном соединении каких бы то ни было предшествующих анализов Пропп не думал, а «органически выразить», распознав структуру в материале сказки.

Работе Проппа суждено было сыграть, после перерыва в несколько десятилетий, важнейшую роль в развитии семиотики в наше время.

Открытие Проппа, как он скажет о нем позднее, в 1966 г., заключалось, в сущности, в следующем: «Весь анализ исходит из наблюдения, что в волшебных сказках разные люди совершают одни

-------------------------

6 ВеселовскийА.Н. Поэтика сюжетов // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940, с. 500.

7 Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905, с. 314.

12

и те же поступки или, что одно и то же, что одинаковые действия могут определяться очень по-разному. ...Мы, следовательно, имеем величины стабильные и величины переменные, изменчивые. ...Эти стабильные элементы я назвал функциями действующих лиц. ...Оказалось, что функций мало, форм их много, последовательность функций всегда одинакова, т. е. получилась картина удивительной закономерности» (см. в наст. сб.).

Уже с конца 1920-х гг. начинается постепенный переход от «формализма» к «структурализму». Переход этот был общим, но совершался разными путями. Один из них отражен в работе Н. С. Трубецкого, представленной в сборнике. Мы же здесь подробнее остановимся на том, более общем пути, который оказался связанным с работой В.Я.Проппа.

В конце 1950-х гг. книга Проппа 1928 г. была переведена на английский и французский языки, стала широко известна в Европе и сразу была опознана структуралистами как один из источников их собственных идей. К. Леви-Стросс, антрополог и структуралист, указывал, что современный «антропологический структурализм» является развитием «формального метода» русской школы, в частности метода Проппа (см. в наст. сб.). Однако В. Я. Пропп этой концепции преемственности не принял и решительно возразил К. Леви-Строссу той самой статьей, которая была упомянута выше. Произошла дискуссия. Кульминацией расхождений между Проппом и антропологическими структуралистами стало различное понимание структуры и истории в их соотношении. Но, пожалуй, не менее важным было различие в самом духе научных поисков. В. Я. Проппа, в отличие от «формалистов» и «структуралистов», окружала гётевская атмосфера, гётевская «ноосфера», если воспользоваться термином В. И. Вернадского.

4

Об атмосфере семиотики. В английском переводе книги Проппа оказались снятыми все эпиграфы. Между тем эти эпиграфы, взятые из серии трудов Гёте, объединенных им под заголовком «Морфология», должны были выразить то, что в самой книге Проппа не сказано. В частности, то, что «область природы и область человеческого творчества не разъединены. Есть нечто, что объединяет их, есть какие-то общие для них законы, которые могут быть изучены сходными методами» (см. в наст. сб.). Именно это в конечном счете и старается открыть семиотика, взятая в целом.

В. Я. Пропп неоднократно подчеркивает, что он «эмпирик, притом эмпирик неподкупный».

13

Все это очень близко к размышлениям В. И. Вернадского в работе 1938—1944 гг. «Мысли и замечания о Гёте как натуралисте» (впервые она была опубликована в 1946 г. под названием «Гёте как натуралист»). Вернадский подчеркивает: «Для Гёте чувство и понимание природы в их художественном выражении и в их научном искании были одинаково делом всей жизни, были неразделимы»8. И далее, как и Пропп, он отмечал особый эмпиризм Гёте: «Никаким объяснением реальности он не занимался, он, как ученый, давал только точное описание: как. Для образованных людей XIX и XX вв., всецело проникнутых числовым выражением причинного объяснения природы, такое успокоение мысли Гёте казалось не только недостаточным, но и непонятным. Пытались видеть в нем глубокий, не выраженный словами философский смысл — чуть ли не возвращение к идеям Платона. Мне кажется, мы видим здесь проявление строго эмпирической мысли натуралиста. ...Для нас, людей первой половины XX столетия, через сто лет после смерти Гёте, этот характер научной работы и естественно-исторических обобщений научного эмпиризма Гёте представляет особый интерес и делает старомодно выраженную мысль Гёте, если мы переведем ее на наш язык, живой и близкой»9.

Подобно Гёте, Пропп считал, что формальное, т. е. точное, систематическое, описание материала есть первый шаг исторического изучения. При этом историческому объяснению подлежат не отдельные сюжеты (в данном случае волшебной сказки), а композиционная схема, к которой они принадлежат. Композиционная схема, открытая Проппом, — «не архетип, не реконструкция какой-то единственной никогда не существовавшей сказки, как думает мой оппонент, а нечто совершенно другое: это единая композиционная схема, лежащая в основе волшебных сказок» (см. в наст. сб.).

Понятие схемы, или структуры, у Проппа очень близко к одному знаменитому понятию Гёте— понятию «прафеномена» (Urphänomen).

Гёте искал ту сущность, которая составляет основу разнообразнейшей морфологии различных высших (листостебельных) растений и из которой эту морфологию можно вывести. Это искомое начало, «прафеномен» растения, Гёте нашел не в виде абстрактной сущности, а в виде листа. Но лист есть нечто непосредственно наблюдаемое, его можно видеть, пощупать рукой. (Сравним с этим замечание Проппа, что описанную им структуру «можно пощупать рукой», и противоположную идею Леви-

-------------------------

8 В е р н а д с к и и В. И. Избранные труды по истории науки. М.: Наука, 1981, с. 243.

9 Там же, с. 297—298.

14

Стросса: «если немного структурализма удаляет нас от конкретного, то структурализм в большом количестве приближает нас к нему».)

Гегель в письме к Гёте (24 февраля 1821 г.) писал: «Вы ставите во главу угла простое и абстрактное, что так удачно называете прафеноменом, затем раскрываете конкретные явления в возникновении их благодаря привхождению дальнейших сфер воздействия и новых обстоятельств и так управляете всем процессом, чтобы последовательный ряд шел от простых условий к более сложно составленным располагаясь в определенном порядке, так что все запутанное является в полной ясности благодаря такой декомпозиции»10.

Эти же идеи легли в основу известной гегелевской категории «восхождения от абстрактного к конкретному», ставшей впоследствии на материалистической основе одной из основных категорий диалектико-материалистического метода.

Те же моменты, что и у Проппа, Вернадского и Гегеля (наряду с некоторыми другими вопросами), подчеркиваются у Гёте и современными советскими историками философии 11. Глубокий интерес к Гёте — традиция русской семиотики; обширное исследование о Гёте оставил А. Белый 12.

Вот к каким соображениям подводит нас в ноосфере семиотики гётевская ариаднина нить, конец и начало которой — вопрос о структуре и истории в их взаимоотношении. С этими понятиями cвязан и вопрос о существовании. Но в полном виде он возникает в семиотике в другой связи.

5

Семантика. По крайней мере в одном существенном пункте леви-строссовская критика Проппа была безусловно правильной. При всей конкретности своей структуры-композиции Пропп описывал ее только в синтагматическом, «динамическом», плане (см. о последнем выше) и не увидел другой связи своей схемы с действительностью — через персонажей. Иными словами, Пропп понимал свою структуру синтактически и при этом эмпирически полно и конкретно, но он не смог понять ее семантически, то есть как «ценностную». В таком качестве ее видел уже А. Белый. И это же по-новому и на новом уровне понял Леви-Стросс.

------------------------

10 Гегель. Работы разных лет в двух томах, т. 2. М., 1971, с. 389.

11 См.: Волков Г. Гёте и современная наука// Коммунист, 1974, № 17.

12 См.: Б е л ы й А. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Ответ Эмилю Метнеру на его первый том «Размышлений о Гёте ». М., 1917.

15

Как это ни парадоксально, стремясь к конкретности в синтактическом смысле, Пропп удалялся в крайнюю абстракцию в семантическом смысле и приблизился здесь к одному из самых абстрактных структурализмов — доктрине Копенгагенской школы. Л. Ельмслев и затем X. Ульдалль стали понимать элементы языка, связанные функциями, только как «точки прибытия» (термы) функций; элемент существует не в силу своего отношения к действительности, как обозначение чего-то во внешнем мире, а лишь в силу того, что он — точка прибытия (или отправления) той или иной функции в пределах языка. Совершенно подобное и у Проппа: персонаж — только точка в конце (или в начале) функции. Проппа заботило то, чтобы представить функции так, как «понимает их народ», но его мало заботили персонажи, хотя и они — отражение чего-то в том же народном мире. Он хотел оставить персонажи нетронутыми, как индивидуальные и вариативные элементы сказки, уберечь их от структуралистского разложения, а в результате упустил их связь с.реальным миром.

Проблемой персонажей, «ценностей», или, что то же, семантикой структуры, и занялся К. Леви-Стросс. Для Проппа персонажи просто индивидуальные, варьирующиеся элементы сказки, не подчиняющиеся — в отличие от «функций» — каким-либо закономерностям, поэтому Пропп не мог понять здесь Леви-Стросса (см. в наст. сб.). Но достижение Леви-Стросса (в сравнении с линией Проппа) и заключалось как раз в том, что он открыл «персонажи как переменные», аналогичные «переменным» в логике.

Всякое общее имя типа «дерево», взятое не только в отношении к синтагме текста, как у Проппа, но и в отношении к внешнему миру, предстает как «переменная», покрывающая во внешнем мире в зависимости от языка разные области «индивидов». Контуры этой области очерчиваются — опять-таки в зависимости от того или иного языка — в противопоставлении стоящих над ней более общих категорий, обычно парных (бинарных). В общем дело обстоит так, как на частном примере противопоставления «луны» и «солнца» показал А. Белый (см. в наст. сб.).

Тезис Леви-Стросса надо брать не изолированно, а в дополнение к тезису Проппа, как учение о «переменных» в семантике в дополнение к учению о «предикатах» в тексте. В таком прочтении этот тезис полностью параллелен тезису логиков. «Куайн неоднократно указывал, — писал Р. Карнап, — на тот важный факт, что если мы хотим выяснить, какие объекты кто-либо признает, то мы должны обратить внимание больше на употребляемые им переменные, чем на постоянные и замкнутые выражения. "Онтология,

16

к которой обязывает человека употребляемый им язык, охватывает именно те объекты, которые он рассматривает как входящие ... в область значений его переменных". По существу я согласен с его взглядом»14.

Однако с семиотической точки зрения вопрос этим еще не исчерпывается. Ведь он возник — не будем забывать — не вообще как вопрос о «переменных» в тексте сказки или мифа, а как вопрос о таких переменных, которые являются персонажами, действующими лицами, вообще «актантами» текста. Очевидно, что при дальнейшем обобщении должна открыться определенная связь между типом «переменной» и типом связывающего эту переменную «предиката» (или «функции» в смысле Проппа). Иными словами, «типы персонажей» должны выступать носителями по крайней мере некоторых соответствующих им «типов предикатов (функций)» и, таким образом, в известном смысле- «персонаж» и «функция»— одно и то же.

Что касается обыденного, «практического» языка, то это определенно так. Новый подход к предложению-высказыванию как к основной единице общения заставил рассматривать его как нечто семантически единое, цельное и видеть в его субъекте и предикате нечто семантически общее, длинный семантический компонент. Если взять для примера класс предложений, характеризующих животных по их типическим крикам: «X издает звук У» — галка каркает; ягненок блеет; корова мычит; лошадь ржет; собака лает; кошка мяучит; утка крякает; кузнечик стрекочет; волк воет и т. п., — то ясно, что здесь каждый субъект, и только он, является носителем соответствующего предиката. А следовательно, вообще говоря, безразлично, как описать каждое из этих предложений — как, например: «X издает звук — каркает» или «Галка издает звук У»; в одном случае берется за известное предикат, в другом — субъект, но в обоих случаях описывается одно и то же. Но так можно поступать именно только в абстрактном «общем случае». Между тем семантика какого бы то ни было языка — это не только типичные «пучки семантических признаков» (и при этом оба описания эквивалентны), но и прежде всего отношение каждого «типичного пучка семантических признаков» к чему-то, находящемуся во внеязыковом мире, к какому-то объекту (отражение которого в сознании и закрепляется языком в «пучке признаков»). Приведенные только что два пучка признаков в действительности относятся к разным объектам реального мира. Пучок признаков «X каркает» адресует к «каркающим объектам», в которые включаются прежде всего «галки» (а для обычного говорящего в практической речи и единствен-

---------------------------

К а р н а п Р. Значение и необходимость: Исследование по семантике и модальнойлогике/ Пер. с англ. М., 1959, с. 84.

17

но только — «галки»). Пучок признаков «Галка издаст звук У» адресует к «объектам, являющимся галками», которые пересекаются с «каркающими объектами», но которые могут характеризоваться и иными признаками (например, «Галка имеет цвет У»). Если «галки» объективно существуют в виде множества индивидов (в данном случае — род галок), то «каркающие объекты» или тем более «объекты черного цвета» существуют не как единый класс индивидов, а лишь как совокупности, собранные абстрагирующей деятельностью человеческого разума. Поэтому более естественным с точки зрения естественного языка является описание через субъекты, носители предикатов, а не через предикаты, характеризующие субъекты, — даже для тех случаев, где, как в приведенных примерах, субъекты и предикаты связаны очень устойчиво, постоянно или «необходимо».

Точно так же обстоит дело в области сравнительного изучения литератур, или, говоря более точно, в области сравнительного сюжетосложения. Подводя некоторые итоги работам в этой сфере, Элизабет Френцель в своем «Словаре сюжетов всемирной литературы» (1970г.)15 поставила своей задачей каталогизировать, представить в словарной форме, именно сюжеты, но единицами словаря, названиями словарных статей, при этом оказались персонажи: Каин и Авель; Абеляр и Элоиза; Адам и Ева; Фальстаф; Фауст; Дон Жуан; Орфей и т. д. Персонаж — естественный носитель сюжета.

Общая семиотическая причина этого теперь должна быть нам ясна: мир типизируется прежде всего не в форме предикатов и даже не в форме событий «в чистом виде», а в форме индивидов; событие, если оно типизируется и приобретает обобщенную форму, приурочивается к какому-либо лицу, как «нечто, происшедшее с определенным лицом» или, если уж речь идет о типизации в этом смысле, как «нечто, что непременно должно было произойти с данным лицом в силу самой его природы».

«Фиксированные контуры отличают сюжет, с одной стороны, от проблемы или темы, более абстрактных и в известном смысле лишенных сюжета, — "верность", "любовь", "дружба", "смерть", а с другой стороны, от меньшей сюжетной единицы, мотива: "Мужчина между двух женщин", "Братья-враги", "Двойник" и т. п. ...Понятие мотива, чрезвычайно важное для анализа сюжета, означает элементарную составляющую данного сюжета, способную к прирастанию и комбинации: цепочка или комплекс мотивов образует сюжет» (с. VII).

--------------------------------

15 См.: Frenzel E. Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexicon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. A. Kroner Verlag, Stuttgart, 1970; дальше цитирую и указываю стр. по испанскому изданию: Frenzel E. Diccionario de argumentos de la literatura universal. Gredos, Madrid,1976.

18

Один и тот же мотив, слегка варьируясь и — сказали бы мы — выступая как предикат различных субъектов, дает начало различным сюжетам: мотив человека, вступающего в сделку с дьяволом, рождает сюжеты Фауста, Папессы Иоанны, Теофила; мотив братьев-врагов — сюжеты Прометея; Каина и Авеля; мотив отца — сына — сюжеты Эдипа, Гильдебрандта, Дон Карлоса; мотив покинутой женщины — сюжеты Дидоны, Ариадны, Медеи, Береники и т. д. и т. п.

Но «произрастание этих духовных организмов— сюжетов» остается еще никак не объясненным. «В силу чего одни исторические события превратились в литературные сюжеты, а другие - нет?— восклицает Френцель. — Этот феномен представляется совершенно независимым от "масштаба" события, и значительные лица совсем не обязательно значительные персонажи...» Но Френцель фиксирует по крайней мере одно наблюдение: способны к литературному развитию сюжеты, несущие в своей фабуле загадку или вопрос. Почему Филипп убил своего сына Дон Карлоса? Почему Саломея потребовала головы Иоанна Крестителя? Какая сила в конечном счете толкнула Эдипа на отцеубийство? Кто был Лжедимитрий и т. д. — вот сюжеты, к которым в литературе возвращаются вновь и вновь. (И не только в литературе — в газетах, в телепередачах [ср. циклы «Женские истории», «Женский взгляд» и т. п.], в науковедении 16, вообще в жизни; в Австрии, например, снова стала «горячей темой» тема «Моцарт и Сальери». Вся информационная среда пронизана общими параметрами.)

Но, кажется, и здесь можно попытаться дать более общий, семиотический ответ: более способны к развитию сюжеты, семантически не полностью определенные, причем эта неполнота должна быть особого типа. Если вернуться к предыдущему примеру, то (не будем смеяться) более способен к развитию сюжет «X каркает» (или «Некто каркает»), чем сюжет «Ворона издает звук У» (или «Ворона обладает свойством У»).

Но с точки зрения их внутреннего строения, как «пучки семантических признаков», эти описания равноценны: в каждом из них есть определенные и не до конца определенные признаки. Чем же один — как сюжет — лучше другого? Дело в их отношении к внешнему миру: первый, как мы видели выше, оставляет для говорящего и слушающего большую неопределенность, чем второй. При одинаковой интенсиональной семантике эти сюжеты (или пропозициональные функции) экстенсионально различны. Это направляет нас к новой проблеме семантики.

-----------------------

16 См., например, Балацкий Е.В. Загадка личности Г.В. Лейбница (1646—1716). — Отклик на книгу Л.А. Петрушенко «Лейбниц. Его жизнь и судьба». М., 1999//

Журнал «Науковедение», 2000, том 2.

19

6

Семантика интенсиональная и семантика экстенсиональная. Под интенсионалом вообще понимается совокупность семантических признаков, а под экстенсионалом — совокупность предметов внешнего мира, которые — если говорить не об их существовании, а об их определении — определяются этой совокупностью признаков. (Иногда говорят, что интенсионал — это содержание, а экстенсионал — это объем понятия, но это определение более абстрактное, не такое наглядное.) Интенсионалы занимают срединное положение между выражениями языка и предметами внешнего мира.

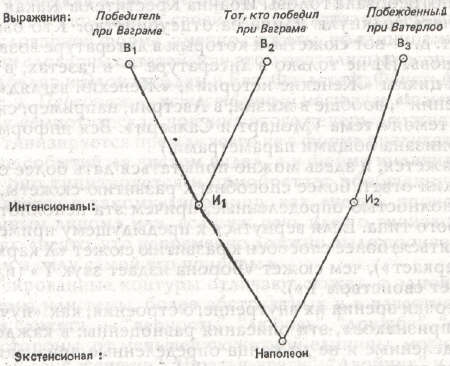

Возьмем (вместо примера с вороной) три выражения, из которых каждое, взятое само по себе и однозначно, определяет какой-либо индивид. Совокупность семантических признаков каждого выражения будет интенсионалом, а индивид экстенсионалом, как показано на схеме.

В этом примере Наполеон понимается не как имя, а как тот реальный индивид, который стоит за этим именем. Выражения, напротив, являются здесь именно выражениями — сочетаниями слов русского языка, и все три выражения различны. Что касается интенсионалов, то они, хотя и не выписываются здесь полностью, а обозначаются для краткости только буквами И, являются совокупностями семантических признаков, соответствующими выражениям. Нетрудно видеть, что один интенсионал, И1 соответствует сразу двум выражениям — В1 и В2, следовательно, последние интенсионально тождественны; третье выражение, В3, имеет особый интенсионал, И2; оно интенсионально отлично. Поскольку экстенсионал у всех трех выражений один и тот же, то они экстенсионально тождественны.

Различение интенсионалов и экстенсионалов как разновидностей значения оказалось чрезвычайно плодотворной идеей современной семантики. (Формализацию этих понятий можно найти в статьях Дейвида Льюиза и Барбары Парти, включенных в наст. сб.)

Если теперь спросить, каково же значение, например, выражений В1 и В3, то ответ будет совершенно различен, смотря по тому, что понимается под значением — интенсионал или экстенсионал. У В1 и В3, одно и то же значение как экстенсионал, но совершенно разные значения как интенсионалы.

В практической речи, где обычно отсутствуют длинные тексты и контексты, значение по экстенсионалу играет определяющую роль, а иногда только оно и играет вообще роль. В какой-нибудь отдельной фразе, которой мы желаем в беседе намекнуть на Наполеона, нам все равно как сказать: победитель при Ваграме или побежденный при Ватерлоо. Но если речь идет о научном труде по истории, который мы, скажем, переводим с английского языка на русский, то мы никак не можем перевести выражение «победитель при Ваграме» выражением «побежденный при Ватерлоо». Контекст играет здесь важную роль. Параллельно этому возрастает и роль интенсионалов.

Наконец, там, где длинный контекст, дискурс, является сам по себе целью сообщения, — например, в художественной речи, в романе, — понятие интенсионала выходит на первый план, в то время как понятие экстенсионала может играть меньшую роль. Например, какой-нибудь роман, повествующий о первом периоде жизни Наполеона, может иметь весьма отдаленное отношение к реальному индивиду — Наполеону, но зато интенсионал «победитель при Ваграме » будет исключительным значением этого имени, а замена этого выражения на «побежденный при Ватерлоо» будет вообще лишенной смысла.. Таким образом, каждый интенсионал индивидного имени определяет некоторый индивид в некотором возможном, но не обязательно актуально существующем мире. Каждый интенсионал вообще определяет некоторую сущность, «вещь» возможного, хотя не обязательно актуального мира.

Сам же возможный мир в семиотике — это мир, состоящий из предметов, индивидов, сущностей, соответствующих интенсионалам какого-либо языка. Возможный мир создается средствами языка. Если, например, в естественном языке (который описывает актуальный мир) трем разным приведенным выше выражениям соответствует один экстенсионал — Наполеон, то в одном из возможных миров, который будет создан с помощью естественного языка таким образом, что каждому интенсионалу будет приписан отдельный, соответствующий ему индивид, не будет «одного Наполеона», а будет некий индивид, соответствующий «победителю при Ваграме», и некий другой индивид, соответствующий «побежденному при Ватерлоо». При другом соглашении относительно языка этот воображаемый мир может быть разделен на два новых, также воображаемых мира, в одном из которых будет существовать только индивид, соответствующий первому интенсионалу, а в другом — второму. Возможный мир строится по законам логики, он внутренне целесообразен и логичен, но его интенсионалы не завершены экстенсионалами, для них в определенном (оговоренном выше) смысле нет необходимости находить существующие «вещи» в актуальном мире.

Здесь открывается возможность с помощью семиотики более точно определить понятие «художественная литература». Но прежде нужно сказать, что семиотика последних десятилетий шла к такому новому формальному определению «художественности» и «литературности» вообще, которым можно было бы дополнить существующие содержательные определения. Выражение этих исканий можно найти в двух статьях Цветана Тодорова, публикуемых в настоящем сборнике. Тодоров приходит к выводу, что определяющим признаком «литературности» является— поскольку литературное содержание рассматривается как «фикция», вымысел— особое отношение высказываний к понятиям «истинно», «ложно». Этот вывод можно теперь заключить более точным признаком.

Литературный дискурс семиотически может быть определен как дискурс, в котором предложения-высказывания и вообще выражения интенсионально истинны, но не обязательно экстенсионально истинны (экстенсионально неопределенны). Это дискурс, интенсионалы которого не обязательно имеют экстенсионалы в актуальном мире и который, следовательно, описывает один из возможных миров. Совокупность литературных дискурсов составляет литературу.

Под это формальное определение с точки зрения семиотики можно подвести основную, центральную часть литературы, во всяком случае реалистическую — в широком смысле — прозу. «Пограничные тексты» с обеих сторон требуют дополнительных определений.

«Пограничными» с одной стороны выступают тексты, в которых экстенсиональная определенность, «узнаваемость» индивидов в актуальном мире, играет важнейшую роль. Это мемуары, «свидетельства», может быть, очерки, то, что французы называют faits divers, «подлинный случай из прессы», — область литературы, привлекающая в последние годы все большее внимание читателя.

«Пограничными», с другой стороны, выступают тексты, в которых изменяются сами языковые законы и правила построения «выражений» (в реалистических и мемуарных текстах остающиеся незыблемыми). Их общей чертой является вторжение авторского «Я» со своими собственными законами языка, широкая субъективность. В той мере, в какой она поддается социализации и образует устойчивый «социальный факт», такая субъективность, как и соответствующая ей литература, рассматривается в работе Ролана Барта «Нулевая степень письма», включенной в настоящий сборник. Мы со своей стороны вернемся к этой проблеме ниже, в связи с прагматикой как областью семиотики.

Необходимо со всей ясностью подчеркнуть, что понятия интенсионала, экстенсионала и литературы как «интенсионального языка» — это формальные, а не содержательные определения. Они формально, то есть через определение особенностей языка литературы, отграничивают литературу от языковых явлений других типов. Но эти понятия не вскрывают внутреннего содержания отграниченных областей. Формальные, то есть языковые, определения-отграничения не могут заменить содержательных. Более того, при попытках применить их в несвойственной им функции, вместо содержательных, они могут исказить суть дела. Покажем это на простом примере с одним интенсионалом.

Положим, перед нами выражение французского языка, имеющее интенсионал (смысл) «победитель при Бородине». Если передать его по-русски без оговорок посредством интенсионала, то русский поймет его как относящееся к Кутузову — «победитель при Бородине — Кутузов», тогда как обычно француз имеет здесь в виду Наполеона, для француза «победитель при Бородине — Наполеон». (Чаще, впрочем, француз выразился бы иначе — «победитель на реке Москве», но это не меняет сути рассуждения.)

Когда-то знаменитый герой Булгакова Воланд сформулировал афоризм: «Мы говорим на разных языках, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются». Теперь мы знаем, что к интенсиональным языкам и к художественной литературе этот афоризм не применим. Он не применим даже к обычному языку за пределами его обычного, повседневного употребления — как мы только что видели на примере с выражением «победитель при Бородине».

Тем более понятие интенсионала не может покрыть собой текучий, диалектический, художественный образ. У великих художников человек может быть и одним, и другим, противоположным первому в одном и том же отношении, — и «победителем», и «побежденным».

Итак, что же нового вносит понятие интенсионала и как оно вписывается в предшествующую традицию? Интенсионал вводится для формального определения художественной литературы, «формальное» понимается при этом как «языковое». Иными словами, формально художественная литература определяется через особенности ее языка. Но эти особенности понимаются теперь не «синтактически» — как в теории русского формализма (то есть помимо семантики и прагматики языка), и не «семантически » — как в теории А. А. Потебни и его учеников (то есть, как прежде всего «образный язык», помимо синтактики и прагматики). Формально художественная литература и теперь определяется через ее язык, но сам язык понимается при этом как язык в трех измерениях — семантическом, синтактическом и прагматическом. Само формальное определение наполняется новым содержанием.

Кроме того, понятие интенсионала вписывается в предшествующую классическую традицию эстетики и еще через одну свою черту — через «понятие существования ». На этом мы остановимся подробнее.

7

Понятие существования. Задолго до современной семиотики оно уже было предметом теории искусства — «поэтики» и «эстетики» в старом смысле слова.

Вообще в том, что изучение искусства рано или поздно должно прийти в соприкосновение с изучением языка, нет ни чего-либо неожиданного, ни какого-либо исключительного требования со стороны новейших семиотических теорий. На всех существенных этапах истории эстетики «эстетическое» (включающее в себя «прекрасное», «возвышенное», «трагическое», «комическое», «низменное» и т. д.) понималось как своего рода синтез между «идеальным» и «реальным», «смысловым» и «чувственным». Выдвижение на первый план одной из этих двух противоположностей, если оно осуществляется недиалектически, в каких бы формах и терминах оно ни производилось («объективное»— «субъективное», «мышление»— «чувственность», «рациональное»— «иррациональное», «явление»— «сущность», «форма» — «содержание» и т. п.), должно рассматриваться как немагистральная, боковая и ущербная линия истории эстетики. Осознание же именно их диалектического единства сопутствовало в той или иной степени каждому шагу вперед в основной, прогрессивной линии эстетики в прошлом и является самой характерной чертой современной продуктивной теории искусства.

Прежде всего мы должны обратить внимание на то, как в классических эстетических теориях реализовался (хотя бы и не названный там) семиотический принцип, как понимался интимный механизм соединения «идеального» и «реального», составляющий самую суть эстетического.

Развернутую концепцию мы находим в творчестве Лермонтова. «По мысли Лермонтова, — отмечал В. Ф. Асмус, — образы искусства ведут особое существование: они не суть ни простая наличная действительность, ни создание чистой и отрешенной мечты, Им принадлежит как бы срединное бытие — между непосредственно осязаемой реальностью и между видением чистой идеальности... Будучи воспроизведением не случайных черт наличной действительности, но черт существенных, образы искусства в этом смысле не только представляют нечто срединное между наличным бытием и бытием, постигаемым мыслью, но даже обладают — как запечатление существенного — как бы высшей реальностью:

Взгляни на этот лик; искусством он

Небрежно на холсте изображен,

Как отголосок мысли неземной,

Не вовсе мертвый, не совсем живой;

..................................................................

О боже, сколько я видал людей,

Ничтожных — пред картиною моей,

Душа которых менее жила,

Чем обещает вид сего чела ».

(Портрет (1831), курсив В. Ф. Асмуса. — Ю. С.}17.

Ближайшим образом эти идеи Лермонтова восходят, как полагают, к эстетике Шиллера. Эстетическая теория Шиллера представляет кантовский этап в истории эстетики, но, хотя и кантианская по своим основам, она оказалась более богатой и тонкой, чем эстетика самого Канта.

В «Письмах об эстетическом воспитании человека» Шиллер определяет искусство как игру, но этим определением подчеркивает не только и не столько момент материальной незаинтересованности человека, предающегося художественному творчеству, сколько момент его активности, активной и свободной познавательной деятельности. Шиллер сначала дихотомически разделяет материальный мир (по его терминологии, «жизнь») и мир идей («побуждение к форме», или «образ»), а затем синтезирует их в категории «жизненного образа» или «живого образа». «Предмет побуждения к игре, представленный в общей схеме, может быть назван живым образом, понятием, служащим для обозначения всех эстетических свойств явлений, одним словом, всего того, что в обширнейшем смысле слова называется красотой » («Письмо пятнадцатое»)18. «Жизненный образ», или красота, как союз и равновесие реальности и формы, по Шиллеру («Письмо шестнадцатое»), относится одновременно и к объективному миру, и к сознанию. Он воплощается, как бы реализуется и персонифицируется, в самом человеке, когда последний выступает как предмет эстетического самовоспитания. Человек в этой концепции предстает как синтез идеи («формы») и материи («мира», «жизни»). Но этот же синтез характеризует и образ искусства, возникающий в «игре».

-------------------

17 А с м у с В. Ф. Круг идей Лермонтова (1941)// Избр. философские труды, т. 1. М.,1969, с.35.

25

Кант в «Критике эстетической способности суждения» определил «красоту» (как предмет искусства) как «форму целесообразности предмета, но без представления цели»19. Н. И. Балашов отмечает, что положение Канта о «целесообразности без цели», взятое исторически, т. е. конкретно, в свете задач, вставших перед искусством в конце XVIII — начале XIX в., содержало в зародыше принцип критического реализма XIX в. Ведь «правдивое воспроизведение действительности передавало объективную логику действительности, оно выходило внутренне целесообразным»20. (Заметим попутно, что внутренняя, логическая целесообразность без наличия внешнего предмета, «цели», отвечающей ей, — это и есть не что иное, как соответствие «интенсионалу» в семиотике.)

К положению Канта присоединился и Пушкин: «Между тем, как эсфетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностию, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда; мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе и что главное достоинство искусства есть польза. ...Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах, — вот чего требует наш ум от драматического писателя»21. «Предполагаемые обстоятельства» Пушкина, в которых, однако, господствует «истина», пусть «истина страстей», соответствует «возможному миру» современной семиотики.