- •1. Понятие живой системы, физическая иерархия, атомарный и молекулярный состав живых систем.

- •2. Общие свойства явлений переноса в живых системах, обобщенные потенциалы и обобщенны потоки.

- •3. Диффузионный перенос в ограниченном пространстве и через диффузионное сопротивление, коэффициент диффузии, диффузионный поток, 1-й закон Фика.

- •4. Первый и второй законы термодинамики; особенности организмов как термодинамических систем.

- •5. Основные термодинамические потенциалы: внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергии Гиббса, свободная энергия Гельмгольца, электрохимический потенциал.

- •6. Виды пассивного транспорта (простая диффузия, облегченная диффузия) и активного транспорта.

- •7. Избирательная проницаемость биомембран, проницаемость различных частиц через биологические мембраны, коэффициент распределения вещества между водной фазой и липидным бислоем.

- •9. Основные количественные соотношения пассивной диффузии веществ через биологические мембраны.

- •11. Электродиффузионная теория транспорта ионов через мембраны; уравнение Теорелла; уравнение электродиффузии Нернста-Планка; решение дифференциального уравнения Нернста-Планка;

- •12. Потенциал покоя – стационарная разность электрических потенциалов между внутренней и наружной поверхностью мембраны в невозбужденном состоянии.

- •13. Электрический импульс, который связан с изменением проницаемости мембраны называется потенциалом действия.

- •14. Понятия порога возбуждения, деполяризации, гиперполяризации, реполяризации, рефрактерности, удельной емкости мембраны.

- •15. Работа потенциалозависимых ионных каналов.Метод фиксации трансмембранного потенциала.

- •16. Математическая модель кинетики ионных токов Ходжкина-Хаксли.

- •18 Вывод телеграфного уравнения, понятие константы длины нервного волокна.

- •19. Биофизические принципы исследования электрических полей в организме.

- •20. Потенциал электрического поля, создаваемого конечным диполем.

- •21. Дипольный эквивалентный электрический генератор сердца

- •22. Поперечно-полосатая мускулатура, структура сократительного аппарата, молекулярная организация.

- •23. Феноменологические соотношения между нагрузкой, скоростью сокращения и общей мощностью мышцы, эмпирические уравнения Хилла.

- •24. Упругие свойства мышцы, режимы сокращения и их характеристики, понятие тетануса.

- •25. Основные этапы мышечного сокращения. Скольжение толстых и тонких нитей, мостиковая гипотеза генерации силы. Кинетическая теория мышечного сокращения в.И. Дещеревского.

- •26. Понятия активной среды и автоволны. Модель Винера-Розенблюта для описания распространения автоволн в активных средах. Математическая модель описания автоволнового процесса.

18 Вывод телеграфного уравнения, понятие константы длины нервного волокна.

Телеграфное уравнение:

V>Vпорогов.

0<V<Vпор (0,5…0,75Vпор)

V(x,t,V0)

Начальные заданные характеристики:

ρа-удельное сопротивление аксоплазмы [Ом*м]

ρm-удельное сопротивление мембраны [ОМ*м]

Cm-удельная емкость мембраны [Ф/м2]

/емкость ед. площади мембраны

ia-[A]

ja-[А/м2]

jm-[А/м2]

Ток ч/з мембрану

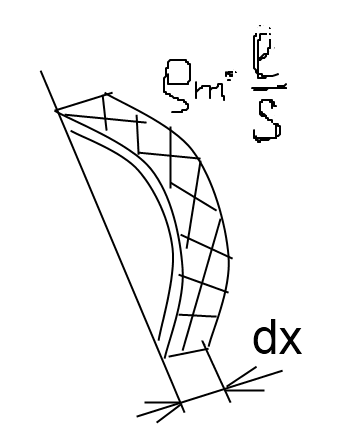

dS=2πrdx

jm=j1(ион. компонент)+jc(емк. ком-нт)

J1dS*dR=V

dR-Сопротивление через уравнение сопротивления мембраны

ρm*l/dS

dS=2πrdx

j1=V/ (ρm*l ) (1)

i2=Cm*dV/dt (2)

=> jm=Cm*dV/dt + V/ (ρm*l) (3)

-dxia=jm2πrdx - убыль тока в аксоплазме

jm=-1/2πr * dia/dt (4)

ia*dRa=-dVU=ϕ1-ϕ2

Δϕ=ϕ2-ϕ1

ρa* dx/πr2

i a=-πr2/

ρa

* dV/dx (6) -> (4)

a=-πr2/

ρa

* dV/dx (6) -> (4)

=>jm = r/2ρa * d2V/dx2 (7)

ia/πr2=ja=_Ʌ_aE=1/ ρa*(-dV/dx)

V=f(V0,x,t)

rρml/2ρa * ∂2V/∂x2=Cm ρml * ∂V/∂t + V (8)

телеграфное уравнение (распростр. ПД по немиелинизируемым (нервным) волокнам)

![]() (9)

(9)

константа длины нервного волокна

C/dS *ρml=CRm=τ (пост. времени)

ρml/dS =Rm-сопротивление участка мембраны

Продолжительность раздражающего импульса:

t>=3τ =>∂V/∂t=0 -> стационарный режим ->

λ2∂2V/∂x2=V; ∂2V/∂x2=V/λ2 (10)

Решение уравнения: 2exp

V(x)=A1e-x/λ+A2ex/λ (11)

при x->∞ V(x)->0 =>A2=0

при x=0 V(0)=V0 =>A1=V0

(11’) V(x)=V0e-x/λ

x=λ, V(λ)=V0/e-расстояние на которое потенциал падает в е раз от начального значения V0

=rm

->

=rm

->

=ra

->

=ra

->

=>

l-толщ. Мембраны

r-радиус волокна

ρm-удельное сопротивление вещества мембраны

ρa-удельное сопротивление аксоплазмы

Чтобы увеличить λ: -↓ρa -↑r -↑ρm -↑l

Скорость распространения для нервных волокон одинакового диаметра

ᴂ (фактор надежности(безопасности))=V0/Vпор (критическое) ~5…6

V[м/с]~ [мкм]-скорость

распространения немиелинизирумых

волокон

[мкм]-скорость

распространения немиелинизирумых

волокон

Ø=1мкм -> V=2 м/с

Ø=0,5…1мкм-> V~20 м/с

0,07 мс - время распространения от 1го перехвата Ранвье до др. (зависит от диаметра)

V~6 Ø -для численных значений

Ø=20мкм:V=120м/с

19. Биофизические принципы исследования электрических полей в организме.

Общие принципы исследования механизмов формирования электрограмм.

Электрограмма-зависимость времени разности потенциалов между 2-мя электродами, приложенными к разным участкам тела, которые возникают при функционировании данной ткани или органа.

Общие задачи:

-прямая задача (с нее назначаются исследования)

Выяснение механизма возникновения электрограммы

-обратная задача (диагностическая)

Выявление состояния орг. Или ткани по характеру его электрограммы

Прямая дает образ объекта с которым работаем -> возможность построения моделей -> возможность формирования требований к изготавливаемому изделию.

При изучении механизма возникновения электрограмм ткани или органы как источники электрического поля представляют в виде эквивалентного электрического генератора

Эквивалентный электрический генератор должен обладать свойствами:

1.) Расчетные потенциалы электрического поля ЭГ в разных точках организма должны быть равны реальным регистрируемым потенциалам

2.) При варьировании параметров ЭГ должны происходить такие же изменения его поля как и в реальных электрограммах при соответствующем сдвиге функционирования органа или ткани.

Чаще всего электрическую активность представляют в виде совокупности эквивалентных токовых ЭГ, находящихся в электропроводящей среде определенной конфигурации.

Ток ЭГ не должен зависеть от сопротивления внешней среды.