- •1. Понятие живой системы, физическая иерархия, атомарный и молекулярный состав живых систем.

- •2. Общие свойства явлений переноса в живых системах, обобщенные потенциалы и обобщенны потоки.

- •3. Диффузионный перенос в ограниченном пространстве и через диффузионное сопротивление, коэффициент диффузии, диффузионный поток, 1-й закон Фика.

- •4. Первый и второй законы термодинамики; особенности организмов как термодинамических систем.

- •5. Основные термодинамические потенциалы: внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергии Гиббса, свободная энергия Гельмгольца, электрохимический потенциал.

- •6. Виды пассивного транспорта (простая диффузия, облегченная диффузия) и активного транспорта.

- •7. Избирательная проницаемость биомембран, проницаемость различных частиц через биологические мембраны, коэффициент распределения вещества между водной фазой и липидным бислоем.

- •9. Основные количественные соотношения пассивной диффузии веществ через биологические мембраны.

- •11. Электродиффузионная теория транспорта ионов через мембраны; уравнение Теорелла; уравнение электродиффузии Нернста-Планка; решение дифференциального уравнения Нернста-Планка;

- •12. Потенциал покоя – стационарная разность электрических потенциалов между внутренней и наружной поверхностью мембраны в невозбужденном состоянии.

- •13. Электрический импульс, который связан с изменением проницаемости мембраны называется потенциалом действия.

- •14. Понятия порога возбуждения, деполяризации, гиперполяризации, реполяризации, рефрактерности, удельной емкости мембраны.

- •15. Работа потенциалозависимых ионных каналов.Метод фиксации трансмембранного потенциала.

- •16. Математическая модель кинетики ионных токов Ходжкина-Хаксли.

- •18 Вывод телеграфного уравнения, понятие константы длины нервного волокна.

- •19. Биофизические принципы исследования электрических полей в организме.

- •20. Потенциал электрического поля, создаваемого конечным диполем.

- •21. Дипольный эквивалентный электрический генератор сердца

- •22. Поперечно-полосатая мускулатура, структура сократительного аппарата, молекулярная организация.

- •23. Феноменологические соотношения между нагрузкой, скоростью сокращения и общей мощностью мышцы, эмпирические уравнения Хилла.

- •24. Упругие свойства мышцы, режимы сокращения и их характеристики, понятие тетануса.

- •25. Основные этапы мышечного сокращения. Скольжение толстых и тонких нитей, мостиковая гипотеза генерации силы. Кинетическая теория мышечного сокращения в.И. Дещеревского.

- •26. Понятия активной среды и автоволны. Модель Винера-Розенблюта для описания распространения автоволн в активных средах. Математическая модель описания автоволнового процесса.

12. Потенциал покоя – стационарная разность электрических потенциалов между внутренней и наружной поверхностью мембраны в невозбужденном состоянии.

Потенциал покоя определяется градиентом концентраций ионов по разные стороны мембраны и избирательной проницаемостью мембраны.

Отклонение экспериментальных значений от уравнений Нерста, определяется тем, что мембранный потенциал не только для ионов К+, но и для Na+, Cl-.

Потенциал покоя отражает состояние, когда через мембрану идут постоянные потоки K+, Na+, Cl- и др.

Вывод стац. Уравнения Ходжкина-Катца.

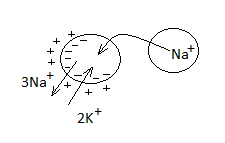

Потенциал при работе К-Na канала

Участвует в формировании трансмембранной разности потенциалов

Вынос

усиление электроотрицательности

усиление электроотрицательности

Выводы.

1.

2.

3.

13. Электрический импульс, который связан с изменением проницаемости мембраны называется потенциалом действия.

Возбуждающий

импульс(ВИ) вызывает лишь на короткое

время смещение мембранного потенциала,

который быстро пропадает и восстанавливается

потенциал покоя. В том случае, когда ВИ

смещается еще дальше в отрицательную

сторону, он сопровождается гиперполяризацией

мембраны. Также не формируется ПД, когда

ВИ положительный(деполяризующий) то

его амплитуда меньше порогового значения

Vпор.

Однако, если амплитуда положительного,

деполяризующего импульса окажется

больше значения Vпор1,

становится больше

становится больше

и в мембране развивается процесс, в

результате которого происходит резкое

повышение мембранного потенциала(МП)

и МП

меняет знак – становится положительным.

и в мембране развивается процесс, в

результате которого происходит резкое

повышение мембранного потенциала(МП)

и МП

меняет знак – становится положительным.

Свойства.

1. Наличие порогового значения потенциала.

2. Закон “все или ничего”. Если деполяризационный индекс (потенциал) превышающий пороговое значение, то развивается ПД, амплитуда которого не зависит от амплитуды импульса.

3. Есть период рефрактерности (невозбудимости) мембраны абсолютная рефрактерность – возбуждение волокна невозможно никакими стимулами, относительная рефрактерность – возможно возбуждение большими стимулами.

4. Возникновение ПД сопровождается изменением проводимости мембраны для Na+ и K+, уменьшением сопротивления мембраны, емкость мембраны не меняется.

14. Понятия порога возбуждения, деполяризации, гиперполяризации, реполяризации, рефрактерности, удельной емкости мембраны.

Деполяризация - внезапный импульс, позволяющий заряженным частицам проникать сквозь мембрану нервной или мышечной клетки.

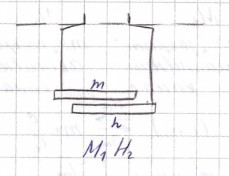

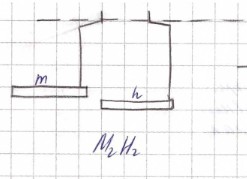

Гиперполяризация - канал неактивный, инактивирован (М1Н2)

Реполяризация - канал активный, инактивирован(М2Н2)

Есть период рефрактерности (невозбудимости) мембраны.

Абсолютная рефрактерность-возбуждение волокна невозможно никакими стимулами

Относительная рефрактерность - возможно возбуждение большими стимулами.

Удельная емкость мембраны