- •1. Понятие живой системы, физическая иерархия, атомарный и молекулярный состав живых систем.

- •2. Общие свойства явлений переноса в живых системах, обобщенные потенциалы и обобщенны потоки.

- •3. Диффузионный перенос в ограниченном пространстве и через диффузионное сопротивление, коэффициент диффузии, диффузионный поток, 1-й закон Фика.

- •4. Первый и второй законы термодинамики; особенности организмов как термодинамических систем.

- •5. Основные термодинамические потенциалы: внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергии Гиббса, свободная энергия Гельмгольца, электрохимический потенциал.

- •6. Виды пассивного транспорта (простая диффузия, облегченная диффузия) и активного транспорта.

- •7. Избирательная проницаемость биомембран, проницаемость различных частиц через биологические мембраны, коэффициент распределения вещества между водной фазой и липидным бислоем.

- •9. Основные количественные соотношения пассивной диффузии веществ через биологические мембраны.

- •11. Электродиффузионная теория транспорта ионов через мембраны; уравнение Теорелла; уравнение электродиффузии Нернста-Планка; решение дифференциального уравнения Нернста-Планка;

- •12. Потенциал покоя – стационарная разность электрических потенциалов между внутренней и наружной поверхностью мембраны в невозбужденном состоянии.

- •13. Электрический импульс, который связан с изменением проницаемости мембраны называется потенциалом действия.

- •14. Понятия порога возбуждения, деполяризации, гиперполяризации, реполяризации, рефрактерности, удельной емкости мембраны.

- •15. Работа потенциалозависимых ионных каналов.Метод фиксации трансмембранного потенциала.

- •16. Математическая модель кинетики ионных токов Ходжкина-Хаксли.

- •18 Вывод телеграфного уравнения, понятие константы длины нервного волокна.

- •19. Биофизические принципы исследования электрических полей в организме.

- •20. Потенциал электрического поля, создаваемого конечным диполем.

- •21. Дипольный эквивалентный электрический генератор сердца

- •22. Поперечно-полосатая мускулатура, структура сократительного аппарата, молекулярная организация.

- •23. Феноменологические соотношения между нагрузкой, скоростью сокращения и общей мощностью мышцы, эмпирические уравнения Хилла.

- •24. Упругие свойства мышцы, режимы сокращения и их характеристики, понятие тетануса.

- •25. Основные этапы мышечного сокращения. Скольжение толстых и тонких нитей, мостиковая гипотеза генерации силы. Кинетическая теория мышечного сокращения в.И. Дещеревского.

- •26. Понятия активной среды и автоволны. Модель Винера-Розенблюта для описания распространения автоволн в активных средах. Математическая модель описания автоволнового процесса.

22. Поперечно-полосатая мускулатура, структура сократительного аппарата, молекулярная организация.

Структура Сократительного аппарата:

Миофибриллы (белковая структура, нити толстые и тонкие)

Миофибриллы d≈1000-2000 мф-л

Сократительная единица- сакромер..

Миофибриллы состоят из тонких актиновых и толстых миозиновых нитей.

Dмиоз=15нм, l=1,5мкм

В составе миозиновых нитей- белок миозин

Dакт=7нм, l=1мкм

В составе актиновых нитей:

-Актин ( F-актин) шаг спирали(?)≈38нм, 2 нити

- Тропомиозин 2-α-цепочки l≈41нм, шиг спирали ≈7нм

Функция тропомиозина – на нем акт. центры связывания с мостиками толстых нитей.

- Тропонин ( глоб. белок)- 3 суюъединицы- 2 молекулы на 1-м шаге

Миозиновая нить-( одна из самых больших структур в природе)

l≈155нм, d≈2нм( для молекул миозина)

Выделяют:

лёгкий меромиозин ( фибриллярный участок) l ≈110нм

миозиновый мостик обеспечивает скольжение нитей друг относительно друга

Тяжёлый меромиозин l≈45нм

Структура Миофибриллы

Уч. А – в центре светлая зона Н- без мостиков, не перекрытая тонкими нитями

I – изотропный участок

Все мостики на одной миозиновой нити работают синхронно.

Зона I в процессе сокращения изменяет свою длину (уменьшение), почти исчезает область Н.

23. Феноменологические соотношения между нагрузкой, скоростью сокращения и общей мощностью мышцы, эмпирические уравнения Хилла.

Где Q=a*x

E=Aактив+Qукор+ А±Qр

Х-укорочение мышцы

[a]=[P]=H

(P+a)*(V+b)=(P0+a)*b|V=0, Po max=a*(Vmax+b)|P=0, V max

PV+aV+Pb+ab=P0b+ab

-

скорость, которую развивает мышца, в

изотоническом режиме ( в выражении для

мощности)

-

скорость, которую развивает мышца, в

изотоническом режиме ( в выражении для

мощности)

V max= b*P0/a ( при Р=0)

Nобщ=(Р+а)*V=b*(P0-P)

[b]=[V]=см/с (м/с)

а,b – некие характеристики отдельно взятой мышцы ( для каждой свои)

а/Р0 =0,25

хилл: а= f(P)=0,16*P0+0,18*P

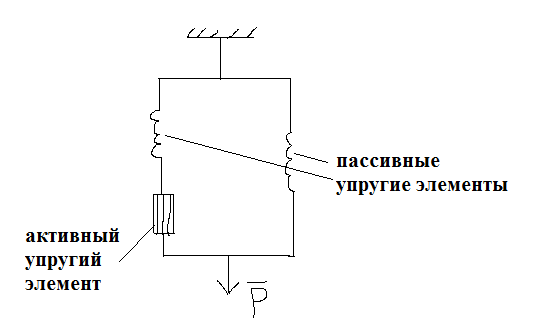

24. Упругие свойства мышцы, режимы сокращения и их характеристики, понятие тетануса.

Упругие свойства мышцы имеют следующую структурную основу.

Компоненты:

- поперечные мостики,

- z-диски саркомеров,

- участки крепления миофибрина к сухожилиям,

- наружные элементы мышцы – коллагеновые элементы, сухожилия и др.

- места крепления мышц к костям,

- саркоплазматический ретикулум,

- сарколемма мышечного волокна.

Упругие компоненты

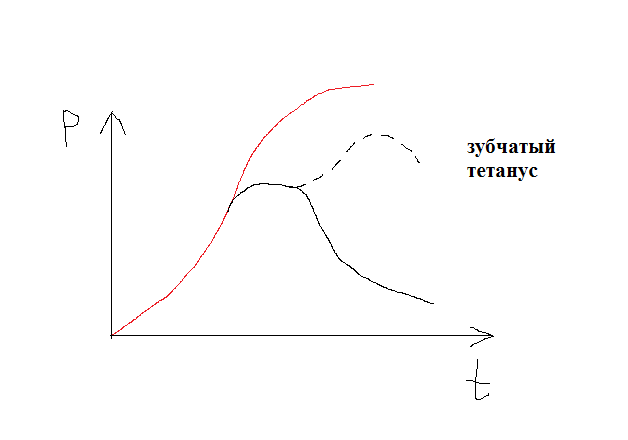

если 20-50 имп/сек -> гладкий тетанус

1/3 Ампл. – на одиночную стимуляцию

Меньше состыковок -> меньше развиваемое напряжение

Тетанус - длительное сокращение мышц, возникающее при последовательном воздействии на них ряда нервных импульсов, разделённых малыми интервалами.

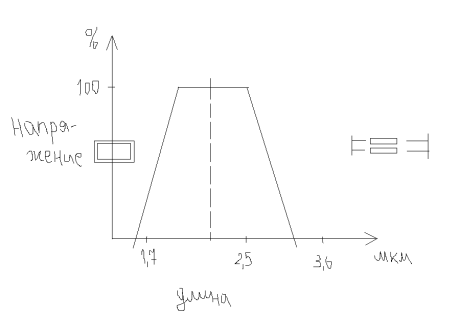

Связь длина-напряжение при изометрическом сокращении

на участке 2..2,5 – плато – максимально развиваемое напряжение

Существуют два режима сокращения мышцы:

- изототическое сокращение (меняется длина волн, напряжение остается неизменным),

- изометрическое сокращение (концы мышцы жестко закреплены -> длина мышцы не меняется, меняется напряжение).

Если выполняются 2 сокращения:

- аоксотомическое сокращение.