- •2. Фундаментальные принципы построения сау.

- •1) Принцип разомкнутого управления (управление по входному воздействию).

- •2) Принцип компенсации.

- •3) Принцип управления по отклонению (принцип обратной связи).Принцип Ползунова-Уатта.

- •Типовая функциональная схема сар.

- •4. Классификация сар.

- •5. Стабилизирующие сар.

- •6. Программные сар.

- •7. Следящие сар.

- •8. Следящие системы угла. Следящая сар на потенциометрах.

- •9. Следящая сар угла на сельсинах в индикаторном режиме.

- •10. Следящая сар угла на сельсинах в трансформаторном режиме

- •11. Математические модели сар. Линеаризация дифференциальных уравнений системы.

- •12. Стандартные формы записи дифференциальных уравнений.

- •13. Передаточная функция в операторной форме и в форме изображений Лапласа.

- •14. Частотная передаточная функция.

- •15. Частотные характеристики звеньев.

- •16. Временные характеристики звеньев.

- •1) Единичный ступенчатый сигнал.

- •23. Критерий устойчивости Гурвица.

- •24. Критерий устойчивости михайлова.

- •25. Критерий устойчивости Найквиста.

- •26. Построение областей устойчивости.

- •28. Показатели качества сар, определяемые по переходному процессу

- •2. Показатели запаса устойчивости

- •3. Показатели быстродействия

- •29. Частотные критерии качества сар.

- •30. Корневые методы оценки качества сар. Диаграмма Вышнеградского.

- •31. Интегральные оценки качества.

- •1) Простейшая интегральная оценка:

- •2) Квадратичная интегральная оценка:

- •3) Улучшенная интегральная оценка.

- •32. Точность сар в установившемся режиме.

- •3) Регулирование по производной от ошибки.

- •33. Статическое и астатическое регулирование. Статическая ошибка сар.

- •35.Повышение точности сар

- •3) Регулирование по производной от ошибки.

- •4) Использование комбинированного регулирования.

- •36. Повышение запасов устойчивости сар

- •1) Подавление высоких частот:

- •3) Подавление средних частот.

- •37. Законы регулирования.

- •2) Экспериментальный способ настройки

- •39. Коррекция сар. Корректирующие устройства.

- •1) Последовательные;

- •40. Построение желаемой лачх.

- •41. Подбор корректирующих звеньев с помощью лачх.

- •1) Метод фазового пространства(точный):

- •2) Метод моделирования:

- •3) Метод гармонической линеаризации:

- •4) Метод Попова для оценки устойчивости:

- •45. Импульсные сар.

- •46. Цифровые сар.

- •47. Анализ Качества импульсных и цифровых сар.

- •48. Адаптивные сау. Способы построения беспоисковых систем.

- •1)Одномерная система слепого поиска

- •2)Система детермированного поиска

- •3)Система случайного поиска

- •50. Системы с нечеткой логикой

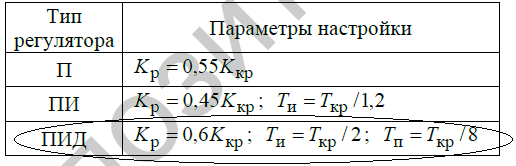

2) Экспериментальный способ настройки

Используется при затруднительно определимых передаточных функций объекта.

В процессе настройки в регуляторе отк-ют интегральную и дифференциальную

составляющую, а коэффициент передачи пропорциональной части изменяют до получения на выходе системы одного из типовых режимов, например, незатухающих колебаний, затухающих с заданной интенсивностью.

Затем, анализируя параметры колебаний на выходе получают настроечные параметры. Например: В ПИД регуляторе коэффициент передачи пропорц. части увеличили до появления на выходе незатухающих колебаний с периодом Ткр. В этом случае настроечные параметры:

Эта методика используется для получения переходного процесса с Ϭ=20%.

39. Коррекция сар. Корректирующие устройства.

Процесс коррекции заключается в подборе корректирующих звеньев, которые позволяют одновременно повышать точность, быстродействие и запасы устойчивости системы. По способу включения различают:

1) Последовательные;

2) встречно-параллельные корректирующие звенья.

Параметры корректирующих звеньев определяют следующим образом:

1) в соответствии с техническим заданием строят ЛАЧХ желаемой системы и записывают ее передаточную функцию.

2) путем сравнения желаемой и исходной ЛАЧХ определяют параметры корректирующих звеньев.

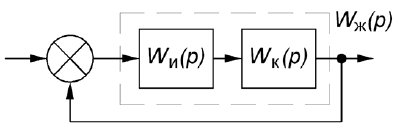

Если используется последовательные корректирующие звенья:

Wk(p)=WЖ(P)/W(p); lgWk(p)=lgWЖ(p)–lgW(p)

То есть для получения ЛАЧХ корректирующего звена из желаемой ЛАЧХ вычитают исходную

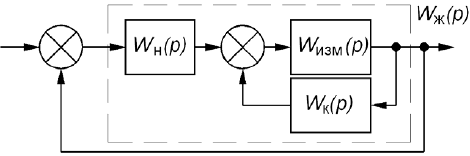

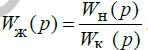

При использовании встречно-параллельных корректирующих звеньев местной обратной связью охватывают не всю систему, а только рассматриваемую ее часть.

![]()

![]()

![]()

40. Построение желаемой лачх.

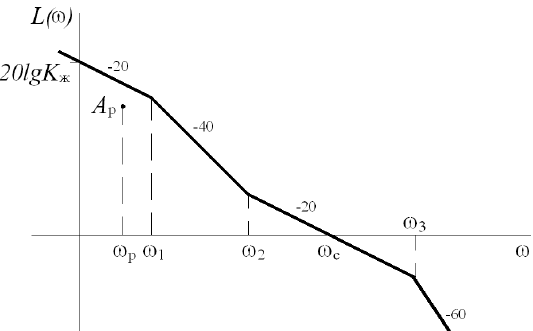

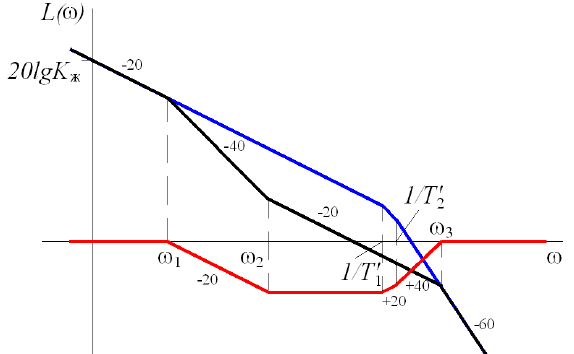

Характеристика условно разбивается на 3 участка, которые строятся по отдельности, а затем соединяются. Первый участок называется низкочастотным.

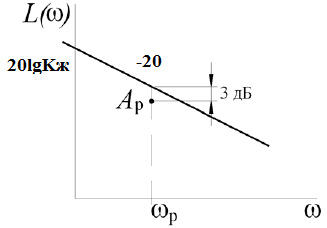

1)Низкочастотная часть графика связана с параметрами точности. Для ее построения задается допустимая погрешность δ и параметры изменения входной величины, то есть ωmax и εmax (скорость и ускорение) и рассчитывают координаты контрольной точки.

1) низкочастотная часть 2)Среднечастотная часть

Если проектируется статическая система (обычно это система стабилизации) низкочастотная часть графика параллельна оси частот и расположена на уровне 20lgk, где k определяется из формулы: δ=q0/(1+k).

Следящая система обычно проектируется с астатизмом 1-го порядка. Для построения НЧ участка находят координаты контрольной точки: Аk (ωk; Lk)

ωk=εmax/ωmax – контрольная частота.

Lk=20lg(q0/δ)

Если номинальное воздействие не задано, то его лучше принять таким: q0=ωmax/ωk

Низкочастотный участок проходит на 3 дБ выше контрольной точки.

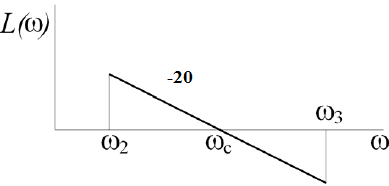

2)Среднечастотная часть строится по показателям быстродействия и запаса устойчивости: время переходного процесса tПП, ΔL, Δφ, σ. Для того, чтобы система была устойчивой, среднечастотная область должна проходить через частоту среза с наклоном –20дБ/дек. Частота среза определяется по формуле: ωср=bπ/tПП, где b – коэффициент, который зависит от величины перерегулирования. Определяется по специальной номограмме Солодовникова:

Границы среднечастотного участка определяются запасами устойчивости системы: ω2=(0,5π–Δφ)ωср/2; ω3=(8…10)ω2=(М+1)ωср/М.

3)Высокочастотная часть характеризует усиление высокочастотных составляющих сигнала. При построении желаемой ЛАЧХ высокочастотную часть изображают с наклоном, равным наклону высокочастотной части исходной ЛАЧХ (–60; –80дБ/дек).

Низкочастотная и среднечастотная части соединяются участком с наклоном –40 или более дБ/дек.

Желаемая ЛАЧХ:

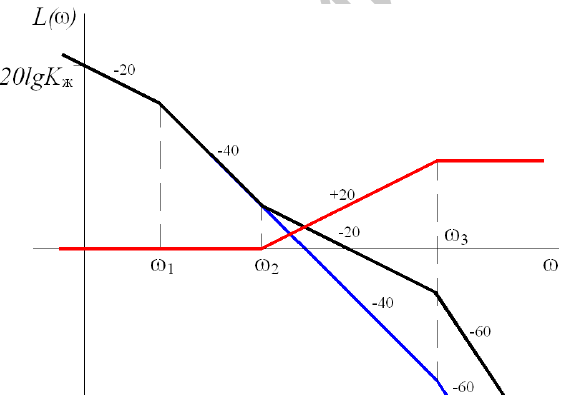

Чтобы изменить характеристику исходной системы до желаемого вида коррекцию выполняют в следующем порядке:

1) изменяют коэффициент передачи исходной системы до желаемой величины, то есть до совпадения низкочастотных участков ЛАЧХ;

2) с помощью местных обратных связей изменяют частоты излома исходной ЛАЧХ до получения следующих вариантов положения графиков:

3) различия между графиками устраняют с помощью последовательной коррекции. Характеристика корректирующего устройства графически определяются вычитанием исходной ЛАЧХ из желаемой.