- •Управление персоналом

- •Глава 1. Управление персоналом в системе современного менеджмента 3

- •Глава 8. Методы поддержания работоспособности персонала 181

- •Глава 9. Методы оптимизации кадрового состава и реорганизации структуры 221

- •Глава 10. Конфликт как инструмент развития 261

- •I. Основы организации и управления персоналом

- •Глава 1. Управление персоналом в системе современного менеджмента

- •1.1 Парадигмы управления персоналом в XX в.

- •1.2. Эволюция форм совместной деятельности и становление кадрового менеджмента

- •1.3. Основные типы профессиональной культуры кадрового менеджмента

- •1.4. Кадровый менеджмент: от управления персоналом к управлению человеческими ресурсами

- •1.5. Кадровый менеджмент: вызовы XXI в.

- •1.6. Основные профессиональные роли менеджера по персоналу

- •1.7. Этика деловых отношений в работе менеджера по персоналу

- •Глава 2. Организационный контекст управления персоналом

- •2.1. Элементы организации

- •2.2. Жизненные стадии и циклы организации

- •II. Концепции управления персоналом

- •Глава 3. Основные подходы к управлению персоналом

- •3.1. Экономический подход

- •3.2. Органический подход

- •3.3. Гуманистический подход

- •3.4. Организационные культуры как объект управленческой деятельности

- •Глава 4. Концепция "человеческого капитала"

- •4.1. Теория человеческого капитала

- •4.2. Концепция "Анализ человеческих ресурсов"

- •4.3. Измерение индивидуальной стоимости работника

- •4.4. Стохастическая позиционная модель

- •Практикум

- •III. Стратегии управления персоналом

- •Глава 5. Кадровая политика

- •5.1. Типы кадровой политики

- •5.2. Этапы построения кадровой политики

- •5.3. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия

- •5.4. Условия разработки кадровой политики

- •Практикум

- •Глава 6. Управление персоналом развивающейся организации

- •6.1. Стадия формирования организации

- •6.2. Стадия интенсивного роста организации

- •6.3. Стадия стабилизации

- •6.4. Стадия спада (ситуация кризиса)

- •Практикум

- •IV. Технологии и методы управления персоналом

- •Глава х. Методы формирования кадрового состава

- •7.1. Проектирование структуры организации

- •7.2. Оценка потребности в персонале

- •7.3. Анализ кадровой ситуации в регионе

- •7.4. Анализ деятельности. Должностные инструкции

- •1. Описательные характеристики деятельности.

- •2. Количественная оценка элементов деятельности:

- •3. Психограмма:

- •7.5. Привлечение кандидатов на работу в организацию

- •7.6. Оценка кандидатов при приеме на работу

- •7.7. Конкурсный набор персонала на работу

- •7.8. Адаптация персонала

- •Практикум

- •11. Структура фирмы.

- •1. Консалтинговая фирма "Приз"

- •Глава 8. Методы поддержания работоспособности персонала

- •8.1. Повышение производительности и нормирование труда

- •8.2. Оценка труда

- •8.3. Аттестация персонала

- •8.4. Формирование кадрового резерва

- •8.5. Планирование карьеры

- •8.6. Разработка программ стимулирования труда

- •8.7. Обучение персонала

- •Практикум

- •Глава 9. Методы оптимизации кадрового состава и реорганизации структуры

- •9.1. Формирование управленческих команд

- •9.2. Кадровый аудит

- •9.3. Недирективные методы сокращения персонала

- •9.4. Реформирование организаций

- •9.5. Управление персоналом кризисного предприятия

- •Практикум

- •Глава 10. Конфликт как инструмент развития

- •10.1. Исторический экскурс в конфликтологию

- •10.2. Что же такое конфликт?

- •10.3. Основные понятия

- •10.4. Как быть с деструктивностью?

- •10.5. Когда начинается конфликт?

- •10.6. Что делать с конфликтом?

- •10.7. Конфликт в организации

- •10.8. Паблик рилейшнз и управление коммуникацией в конфликте

- •Практикум

- •1. Возможные последствия в самом банке:

- •2. Реальные последствия

- •Рекомендуемая литература

- •Словарь понятий

10.6. Что делать с конфликтом?

Я ничему не удивлялся. Мне было просто очень интересно, "Вода живая. Эффективность 52%. Допустимый осадок 0,3"... "Зелье приворотное..."... "Кровь порченная обыкновенная"... "Меч кладенец"...

А. и Б. Стругацкие. Понедельник начинается в субботу

Формы работы

Обычно в практике работы организаций и отдельных людей в условиях конфликта выделяют такие типичные ошибки:*

1) запаздывание в принятии мер по собственно урегулированию и дальнейшему преодолению конфликтов (прежде всего, принимаются меры по уходу от конфликта или его силовому "разрешению");

2) попытка "разрешить" конфликт без выяснения его истинных причин;

3) применение только силы, карательных мер по "урегулированию" или, наоборот, только дипломатических переговоров;

4) шаблонное применение схем урегулирования конфликта без учета его типа и особенностей в нелинейной, многомерной классификации;

5) попытка при помощи политической интриги разыгрывать свою собственную карту с сиюминутной выгодой и необратимыми негативными социальными последствиями (не только для общества в целом, но рано или поздно — для самого инициатора интриги).

* В изложении типологии ошибок и описании традиционно упоминаемых форм работы с конфликтом используются некоторые положения из книги: Основы социально-психологической теории/Под общ. рея. А-Д-Бодалева и А-Н.Сухова. - М., 1995.

В основе ошибок лежит, как правило, неверно построенная типология конфликтов, что является безусловным следствием некорректности используемых определений базового понятия и некорректности применения слов, обозначающих тип "работы с конфликтом". Но представляется, что не так существенна типологая самого конфликта, как типология форм его проявления. Однако следует отличать классификацию форм проявления конфликта и его фазы, часто называемые "видами конфликта", но самостоятельно конфликтом, по определению, не являющиеся.

Предотвращение конфликта, называемое порой "профилактикой", как способ избежать его в самом начале — возможно лишь в случае весьма успешного применения манипуляции, дающей эффект только на время, и по существу конфликт не ликвидирующей, а временно заглушающей. В этом случае он проявится позже, и неизвестно, будет ли это более выгодно инициатору манипуляции, так как затем последует (не может не последовать) разрушительная по форме проявлений эскалация конфликта.

Однако для руководителя организации, который предполагает свой быстрый карьерный рост (как для иного политического лидера), иногда "бывает выгодно" замолчать конфликт, не дав ему проявиться в период "деятельности" на этой должности. Возможно и длительное псевдосдерживание конфликта. Но в этом случае требуется наличие значительных ресурсов. К тому же это фактически означает создание кризиса.

В современных теориях конфликта принято под профилактикой понимать работу по созданию социальных условий, обеспечивающих, в случае возникновения конфликта, бескризисный и быстрый переход к политической фазе, а далее и к управленческой.

Профилактика конфликтов — работа с еще не начавшимися, а лишь возможными конфликтами. Она предполагает их прогнозирование при постоянном информационно-аналитическом сопровождении. Это требует мониторинга конфликтных ситуаций в своей организации и в организациях подобного типа. Надо помнить, что объективного описания конфликта не бывает, оно всегда субъективно.

Профилактика должна быть направлена на устранение условий возникновения конфликтов в конфронтационной форме, требующих радикального перераспределения дефицитного ресурса, по поводу интересов в отношении которого и возникает конфликт. В основе ее — изменения законодательства и функций государственных структур в сообществе в целом, изменения в корпоративных правилах, закрепленных в инструкциях, приказах руководства организации. Эти изменения должны быть направлены на устранение деформации социальных отношений, создание новых социальных технологий (развитие системы социальной работы), просвещение, обучение, коммуникативные тренинги. Вот откуда необходимость в меценатстве, благотворительности. Профилактику конфликта обеспечивает любая деятельность, направленная на развитие интеллектуальной и коммуникативной культуры фирмы (государственной структуры), на распространение их норм в корпоративной культуре организаций.

Термин "разрешение конфликтов" обычно употребляется в двух значениях: как прекращение конфликта самими участниками и как внешнее воздействие на конфликт (сами условия конфликтного взаимодействия, его участники), основанное на установлении и нейтрализации его причин и недопущении открытых столкновений сторон.

Урегулированием, как правило, называют недопущение насильственных действий, достижение хоть каких-то договоренностей, выполнение которых более выгодно сторонам, чем продолжение конфликтного по форме взаимодействия. На практике урегулирование конфликтных ситуаций путем переговоров, посредничества, арбитража является более распространенным, чем их разрешение. К сожалению, не менее распространены такие примитивные и непродуктивные методы, как подавление, применение силы.

Стили поведения в конфликте

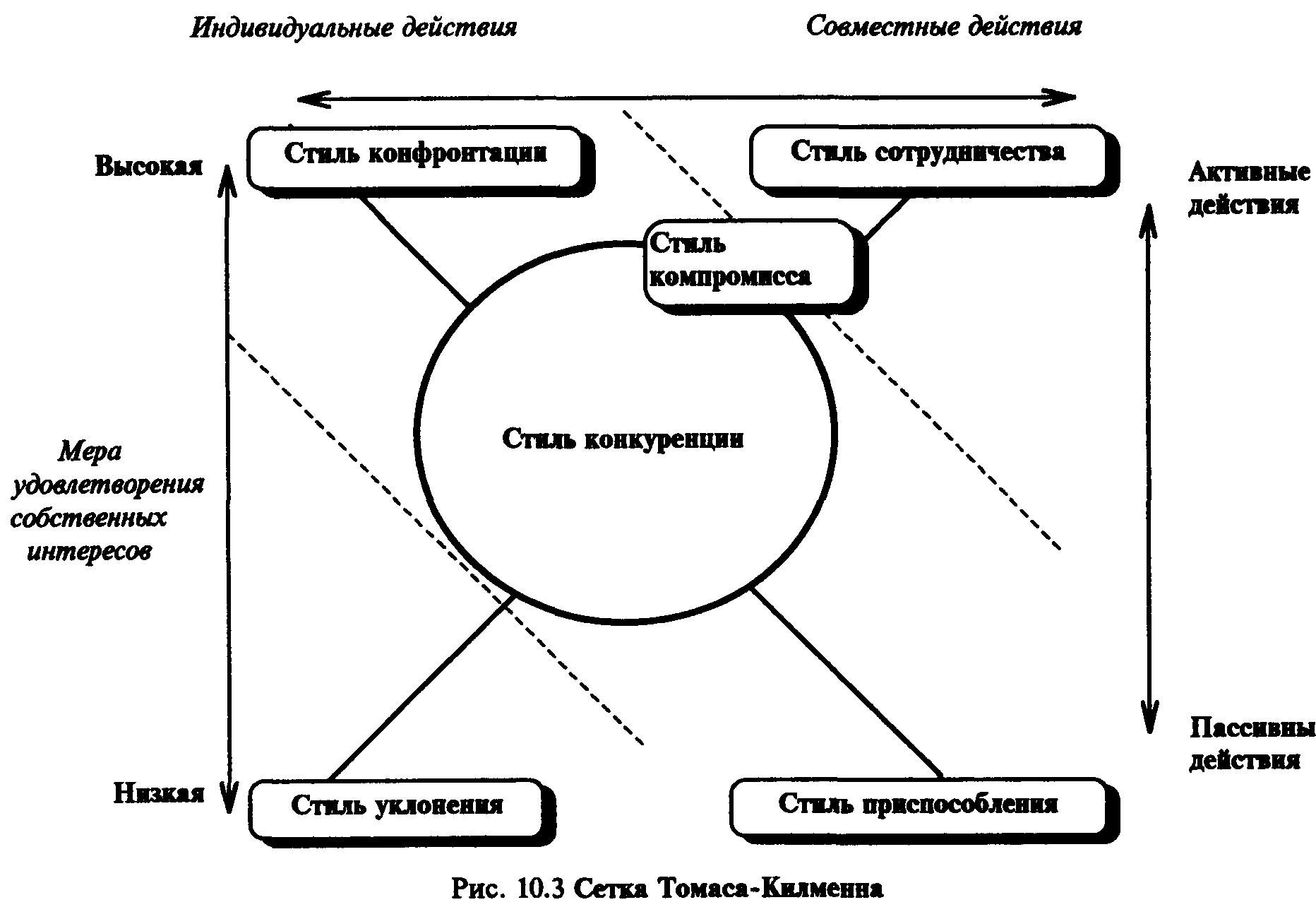

Принято различать шесть стилей поведения в конфликтной ситуации, в основу классификации которых положена система Томаса — Килменна.* Она позволяет ориентировать любого человека в случае попадания его в конфликтную ситуацию.

* Метод разработан Кеннетом У. Томасом и Ральфом X. Килменном в 1972 г.

Стили поведения в конфликтной ситуации связаны с главным источником конфликта — различием интересов и ценностных ориентаций взаимодействующих субъектов.

Стиль поведения любого человека в конфликте определяется: мерой удовлетворения собственных интересов; активностью или пассивностью действий; мерой удовлетворения интересов другой стороны; индивидуальными или совместными действиями.

В основу графического изображения положена сетка Томаса — Килменна, которая определяет место и название стилей поведения (рис. 10.3).

Исходя из предложенной модели выделяют следующие способы регулирования конфликтов:

• конфронтация (соревнование) как стремление, активно и индивидуально действуя, добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другой стороны;

• приспособление, означающее в противоположность соперничеству принесение в жертву собственных интересов ради интересов другой стороны;

• уклонение (избегание), для которого характерно отсутствие как стремления к корпорации, так и тенденции к достижению собственных целей;

• конкуренция — соревновательное взаимодействие, не ориентируемое на обязательный ущерб другой стороне;

• компромисс как метод взаимных уступок;

• сотрудничество, когда принимаются решения, полностью удовлетворяющие интересы обеих сторон.