- •1. Введение в макроэкономику

- •Основные макроэкономические показатели

- •Индексы цен понятие и виды

- •4. Методы расчета ввп (внп)

- •Методы расчета внп

- •[Интерпретация взаимосвязи ввп и внп

- •Макроэкономическое равновесие, модель «ad-as» Модель ad-as

- •Равновесие в модели ad-as

- •Реальное равновесие

- •Потенциальное равновесие

- •7. Макроэкономическая нестабильность

- •8, Понятие экономического цикла, виды циклических колебаний

- •Виды экономических циклов

- •Понятие безработицы и ее виды

- •Виды безработицы

- •Причины и последствия безработицы

- •Последствия безработицы

- •Государственная политика в отношении безработицы, классический и кейнсианский подходы

- •Понятие инфляции и ее виды

- •Виды инфляции

- •Антиинфляционная политика государства

- •14.Принципы формирования налоговой системы

- •Бюджетно-налоговая политика.

- •Налоги, кривая Лаффера, распределение налогового бремени, налоговые ставки.

- •Бюджетный дефицит и источники его покрытия

- •Государственный бюджет, структура, роль и задачи

- •Банковская система. Структура, основные функции. Роль цб в экономике, его основные функции.

- •Структура банковской системы

- •20.Денежно-кредитная политика

- •21.Понятие денег, типы денежных систем, структура денежной массы

- •Структура денежной массы

- •22. Валютная политика: фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности.

- •23.Понятие экономического роста, его основные типы и факторы

- •Типы экономического роста

- •Факторы, обеспечивающие экономический рост

Противоположным процессом является дефляция — снижение общего уровня цен (отрицательный рост). В современной экономике встречается редко и краткосрочно, обычно носит сезонный характер. Например, цены на зерновые сразу после сбора урожая обычно снижаются. Длительная дефляция характерна для очень немногих стран. Сегодня примером дефляции может служить экономика Японии (в пределах −1 %). Известны примеры, когда политика правительства приводила к длительному периоду снижения розничных цен при постепенном повышении заработной платы (например, в СССРв последние годы жизни Сталина и при правительстве Людвига Эрхарда в Западной Германии начиная с 1950 года).

Виды инфляции

Неравномерный рост цен по товарным группам порождает неравенство норм прибылей, стимулирует отток ресурсов из одного сектора экономики в другой (в России из промышленности и сельского хозяйства в торговлю и финансово-банковский сектор).

Типы инфляции:

Инфляция спроса — порождается избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объёмом производства (дефицит товара).

Инфляция предложения (издержек) — рост цен вызван увеличением издержек производства в условиях недоиспользованных производственных ресурсов. Повышение издержек на единицу продукции сокращает объём предлагаемой производителями продукции при существующем уровне цен.

Сбалансированная инфляция — цены различных товаров остаются неизменными относительно друг друга.

Несбалансированная инфляция — цены различных товаров изменяются по отношению друг к другу в различных пропорциях.

Прогнозируемая инфляция — это инфляция, которая учитывается в ожиданиях и поведении экономических субъектов.

Непрогнозируемая инфляция — становится для населения неожиданностью, так как фактический темп роста уровня цен превышает ожидаемый.

Адаптированные ожидания потребителей — изменение потребительской психологии. Часто возникает в результате распространения информации о будущей потенциальной инфляции. Повышенный спрос на товары позволяет предпринимателям поднимать цены на эти товары.

Антиинфляционная политика государства

Антиинфляционная политика - включает в себя два принципиально различных направления: - регулирование совокупного спроса; - регулирование совокупного предложения. Сторонниками первого направления являются кейнсианцы; сторонниками второго - монетаристы.

Антиинфляционная политика насчитывает богатый ассортимент самых разных денежно-кредитных, бюджетных мер, налоговых мероприятий, программ стабилизации и действий по регулированию и распределению доходов.

Оценивая характер антинфляционной политики, можно выделить в ней три общих подхода. В рамках первого (предлагаемого сторонниками современного кейнсианства) предусматривается активная бюджетная политика - маневрирование государственными расходами и налогами в целях воздействия на платежеспособный спрос: государство ограничивает свои расходы и повышает налоги. В результате сокращается спрос, снижаются темпы инфляции. Однако, одновременно может произойти спад инвестиций и производства, что может привести к застою и даже к явлениям, обратным первоначально поставленным целям, развиться безработица.

Бюджетная политика проводится и для расширения спроса в условиях спада. При недостаточном спросе осуществляются программы государственных капиталовложений и других расходов (даже в условиях значительного бюджетного дефицита) , понижаются налоги. Считается, что таким образом расширяется спрос на потребительские товары и услуги. Однако стимулирование спроса бюджетными средствами, как показал опыт многих стран в 60-70е годы, может усиливать инфляцию. К тому же большие бюджетные дефициты ограничивают правительственные возможности маневрировать налогами и расходами.

Второй подход рекомендуется авторами-сторонниками монетаризма в экономической теории. На первый план выдвигается денежно-кредитное регулирование, косвенно и гибко воздействующее на экономическую ситуацию. Этот вид регулирования проводится неподконтрольным правительству центральным банком, который определяет эмиссию, изменяет количество денег в обращении и ставки ссудного процента. Сторонники этого подхода считают, что государство должно проводить дефляционные мероприятия для ограничения платежеспособного спроса, поскольку стимулирование экономического роста и искусственное поддержание занятости путем снижения естественного уровня безработицы ведет к потере контроля над инфляцией.

Пытаясь обуздать вышедшую из-под контроля инфляцию, правительства многих стран, начиная с 60-х годов, проводили так называемую политику цен и доходов, главная задача которой по существу сводится к ограничению заработной платы - третий метод. Поскольку эта политика означает административную, а не рыночную стратегию борьбы с инфляцией, она не всегда достигает объявленной цели.

14.Принципы формирования налоговой системы

Под налоговой системой понимается совокупность налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории государства в соответствии с Налоговом кодексом, а также совокупность норм и правил, определяющих правомочия и систему ответственности сторон, участвующих в налоговых правоотношениях. Формируя налоговую систему нужно исходить из ряда принципов. В законодательном порядке утверждаются все виды налогов, а также порядок их расчетов, сроки уплаты и ответственность за уклонение от налогов. Это позволяет использовать налоговую систему в качестве инструмента политики государства , имеющий силу закона, с одной стороны. А с другой стороны, защитить права налогоплательщика. Можно выделить следующий принцип - множественность объектов налогообложения. Использование этого принципа при создании налоговых систем в большинстве стран объясняется, тем что таким образом удается расширить налогооблагаемое поле и, тем, что много 'мелких' налогов психологически выдержать легче, чем один, но высокий. Одним же из важных принципов налоговых систем является стабильность правил применения налогов. Это касается как порядка расчета и изъятия налогов, так и налоговых ставок. Правила и виды налогов могут и должны меняться с изменением экономических условий, но эти изменения должны быть по возможности крайне редким. Указанный принцип обеспечивает стабильность условий хозяйствования, дает возможность фирмам планировать свою деятельность, быть уверенными в своем экономическом и финансовом развитии. Делает привлекательными инвестиционные вложения, а также способствует экономическому росту как на уровне фирмы, так и всей экономики страны - стабильная система налогообложения. Еще одним важным принципом формирования налоговой системы является ориентирование налоговой системы, а в ней - каждого налога на ' свой' объект, что позволяет устранить двойное налогообложение. В налоговой системе должна быть определена ответственность за уклонение от уплаты налогов. И наконец, налоги должны быть разделены по уровням изъятия: федеральный, муниципальный (местный) и т.п. В рационально построенной системе налогообложения соблюдение этих принципов становится очевидным. В настоящее время налоги используются как инструмент экономической и структурной политики, уровень налогового бремени устанавливается в зависимости от конкретных задач государственного регулирования и особенной экономической ситуации.

Бюджетно-налоговая политика.

Бюджетно-налоговая политика — это совокупность финансовых мероприятий

государства по регулированию экономики посредством изменений

государственных доходов и расходов. Часто вместо термина «бюджетно-

налоговый» используют его синоним «фискальный» (от лат. fiscus —

государственная казна и fiscalis -относящийся к казне).

Налоги и государственные расходы являются основными инструментами

фискальной политики, поэтому далее мы рассмотрим их более детально.

Фискальная политика может как благотворно, так и достаточно болезненно

воздействовать на стабильность национальной экономики. Она значительно

видоизменяется в зависимости от поставленных стратегических задач, как,

например, антикризисное регулирование, обеспечение высокой занятости,

борьба с инфляцией.

Современная фискальная политика определяет основные направления

использования финансовых ресурсов государства, методы финансирования и

главные источники пополнения казны. В зависимости от конкретно-исторических

условий в отдельных странах такая политика имеет свои особенности.

Налоги, кривая Лаффера, распределение налогового бремени, налоговые ставки.

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельностигосударства и (или) муниципальных образований

В Налоговом кодексе РФ налог определяется следующим образом: «Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований»

Налоги следует отличать от сборов (пошлин), взимание которых носит не безвозмездный характер, а является условием совершения в отношении их плательщиков определённых действий.

Взимание налогов регулируется налоговым законодательством (см. налоговое право). Совокупность установленных налогов, а также принципов, форм и методов их установления, изменения, отмены, взимания и контроля образуют налоговую систему государства[источник не указан 939 дней][4].

Под налогом понимается принудительное изымание государственными налоговыми структурами денежных средств с физических и юридических лиц, необходимое для осуществления государством своих функций

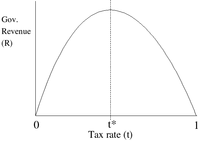

Кривая Лаффера — графическое отображение зависимости между налоговыми поступлениями и динамикой налоговых ставок. Концепция кривой подразумевает наличие оптимального уровня налогообложения, при котором налоговые поступления достигают максимума. Зависимость выведена американским экономистом Артуром Лаффером, хотя сам он признавал, что его идея присутствует уже у Кейнса и даже у средневекового арабского учёного Ибн Хальдуна.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ

Распределение реального бремени налогообложения. Различие между прямыми и косвенными налогами основано на предположении, что реальное бремя прямых налогов (direct taxes) будет возложено на лицо или фирму, которые несут ответственность за их выплату, в то время как реальное бремя косвенных налогов (indirect taxes) может быть перенесено на других, обычно клиентов фирмы. Но ни одно из этих предположений не должно быть всегда верным. Если доход является чистой рентой, то бремя прямого налога не может быть переложено. В то же время, налоги на заработанные доходы оказывают воздействие на стимулы к труду, налоги на доходы от собственности оказывают воздействие на стимулы к сбережению, а налоги на прибыли влияют на стимулы принятия на себя рисков. Поэтому возможно, что часть реального бремени прямых налогов может быть переложена на работодателей, заемщиков или потребителей. Также, если соответствующие товары не находятся в состоянии совершенно эластичного предложения, часть бремени косвенных налогов ляжет на поставщиков облагаемых налогом товаров, а не на потребителей. Исключительно трудно определить, кто в действительности несет реальное бремя уплаты налогов.

Налоговая ставка (норма налогового обложения) — величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. Является одним из обязательных элементов налога.

В случае, когда налоговая ставка выражена в процентах к доходу налогоплательщика, ее обычно называют налоговой квотой.

Основные виды:

Твёрдые — устанавливаются в абсолютной сумме на единицу (иногда весь объект) обложения независимо от размеров налоговой базы.

Пропорциональные (адвалорные) — действуют в одинаковом проценте к налоговой базе без учёта её величины.

Прогрессивные — возрастают по мере роста налоговой базы.

Бюджетный дефицит и источники его покрытия

Бюджетный дефицит - это превышение расходов бюджета над доходами. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ размер дефицита федерального бюджета не может превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного долга РФ. Нормальным считается дефицит бюджета, приблизительно соответствующий уровню инфляции в стране. При этом в настоящее время федеральный бюджет в РФ остается дефицитным.

Источниками финансирования дефицита федерального бюджета являются:

внутренние источники: кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте РФ; государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени РФ; бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;

внешние источники: государственные займы, осуществляемые в иностранной валюте путем выпуска ценных бумаг от имени РФ; кредиты правительств, банков и фирм иностранных государств, международных финансовых организаций, предоставленные в иностранной валюте.

Источниками финансирования дефицита бюджета субъектов РФ могут быть:

внутренние источники: государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени субъекта РФ; бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; кредиты, полученные от кредитных организаций;

внешние источники определяются в соответствии с законодательством РФ.

Источниками финансирования дефицита местного бюджета могут быть внутренние источники: муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования; кредиты, полученные от кредитных организаций.

В области политики финансирования дефицита федерального бюджета основные задачи заключаются в следующем:

продолжать курс неинфляционного покрытия бюджета при систематическом сокращении объема внешних заимствований;

увеличивать долю бюджетных заимствований в небанковском секторе путем привлечения средств предприятий, организаций, иных инвесторов, а также населения;

координировать выпуск федеральных, региональных и муниципальных займов с целью поддержания сбалансированности финансового рынка внутри страны.

Государственный бюджет, структура, роль и задачи

Государственный бюджет — важнейший финансовый документ страны. Он представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну.

Структура бюджета необходима для формирования иерархии бюджетообразующих статей, а именно:

распределения ответственности между структурными подразделениями — бюджетообразующие статьи уточняются, и в дальнейшем структурные подразделения могут работать как с общим правилом, так с собственной уточняющей статьей;

формирования совокупных доходов и расходов — формируют удобную для рассмотрения различных расчетов величин иерархию статей;

формирования бюджета денежных средств — в структуре бюджета имеются статьи имеющие отношение к движению денежной массы.

Роль бюджета выражается в том, что он создает финансовую базу функционирования государства и муниципальных образований, выполнения ими своих задач. В то же время и государственный аппарат, и органы местного самоуправления содержатся за счет средств соответствующего бюджета. Сюда относятся органы представительной и исполнительной власти, правоохранительные органы.

Банковская система. Структура, основные функции. Роль цб в экономике, его основные функции.

Банковская система — совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Банковская система включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчётных центров. Центральный банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций.

Структура банковской системы

В странах с развитой рыночной экономикой сложились двухуровневые банковские системы. Верхний уровень системы представлен центральным (эмиссионным) банком. На нижнем уровне действуют коммерческие банки, подразделяющиеся на универсальные и специализированные банки (инвестиционные банки, сберегательные банки, ипотечные банки, банки потребительского кредита, отраслевые банки, внутрипроизводственные банки), и небанковские кредитно-финансовые институты (инвестиционные компании, инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды, ломбарды, трастовые компании).

Основные функции.

Первой и основной функцией банка является функция собирания, аккумуляции временно свободных денежных средств. При этом необходимо учитывать ряд особенностей такой аккумуляции. Дело в том, что банк собирает не столько свои, сколько чужие временно свободные средства. Собранные денежные ресурсы используются им не на свои, а на чужие потребности. Собственность на аккумулируемые и перераспределяемые ресурсы остается у первоначального кредитора (клиентов банка). Аккумуляция средств становится одним из основных видов деятельности банка. На ее проведение в современных условиях требуется специальное разрешение — лицензия. Вторая функция банка — функция регулирования денежного оборота. Банки выступают центрами, через которые проходит платежный оборот различных хозяйственных субъектов; Благодаря системе расчетов банки создают для своих клиентов возможность совершать обмен, оборот денежных средств и капитала. Через банки проходит оборот как отдельно взятого субъекта, так и экономики страны в целом. Через них осуществляется перелив денежных средств и капиталов от одного субъекта к другому, от одной отрасли народного хозяйства к другой. Третья функция банка — посредническая функция. Под ней понимается деятельность банка как посредника в платежах. Через банки проходят платежи предприятий, организаций, населения. Находясь между клиентами, совершая по их поручению платежи, банк выполняет тем самым посредническую миссию.

Роль Центрального банка РФ

Как известно, центральные банки возникают тогда, когда в них возникает экономическая необходимость, и их создание явилось выдающимся историческим открытием, потому что они позволяют решить по крайней мере одну, но сложнейшую экономическую задачу. Дело в том, что рыночные отношения по природе своей являются стихийными. Это приводит к тому, что чем развитее становятся капиталистически-рыночные отношения, тем сильнее и, следовательно, разрушительнее оказывается их стихийный характер. На определенном этапе развития цивилизации общество начинает понимать необходимость ограничения указанного стихийного начала рынка, минимизации связанных с ним экономических потерь, которые несут все участники рынка — и производители, и потребители, и посредники.

Задача эта поистине сложная: с одной стороны, надо сохранить свободу предпринимательства и распоряжения частными средствами; с другой — ограничить по возможности стихийно-разрушительное начало, внутренне присущее рынку, избавить общество и конкретных его членов от неоправданных потерь (можно даже сказать, что задача состоит в том, чтобы сохранить в рынке его «хорошие» качества и по возможности нейтрализовать «плохие» — задача, долгое время служившая предметом насмешек, но вполне корректная для условий XX в). Вторая часть данной задачи решается с помощью общественного контроля основных параметров рынка и целенаправленного на них воздействия, т. е. общественно организованного регулирования. В банковской сфере функции такого регулятора рыночных отношений поручаются такому государственному институту, как центральный банк.

20.Денежно-кредитная политика

Денежно-кредитная (монетарная) политика — это политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема производства. Осуществляет монетарную политику Центральный банк.

Воздействие на макроэкономические процессы (инфляцию, экономический рост, безработицу) осуществляется посредством денежно-кредитного регулирования.

Обычно денежно-кредитная политика ЦБ направлена на достижение и сохранение финансовой стабилизации, в первую очередь укрепление курса национальной валюты и обеспечение устойчивости платежного баланса страны.

21.Понятие денег, типы денежных систем, структура денежной массы

Де́ньги — специфический товар, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.

Различают два типа денежных систем: системы металлического обращения и системы обращения денежных знаков, когда золото и серебро вытеснены из обращения неразменными на них кредитными и бумажными деньгами. Системы металлического денежного обращения, в свою очередь, делятся на биметаллические и монометаллические системы. Биметаллические — это денежные системы, при которых государство законодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента (то есть денег) за двумя благородными металлами золотом и серебром. При этом осуществляется свободная чеканка монет из этих металлов и их неограниченное обращение. При монометаллизме всеобщим эквивалентом служит один денежный металл (золото или серебро). Одновременно в денежном обращении функционируют другие денежные знаки: банкноты, казначейские билеты, разменная монета. Эти денежные знаки свободно обмениваются на денежный металл (золото или серебро).

Денежная масса — совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и остатков безналичных средств на счетах, которыми располагают физические, юридические лица и государство

Структура денежной массы

Структура денежной массы постоянно меняется. В современной денежной системе заметно снизились темпы роста денежной массы и деньги начали работать лучше. В РФ из недостатков денежной системы можно отметить большую долю наличных денег (42-65%), когда в развитых странах этот показатель едва достигает 7-10%. Соотношение между агрегатами меняется в зависимости от экономического роста.

Изменение объема денежной массы — результат влияния двух факторов:

изменение массы денег в обращении;

изменение скорости их оборота.

22. Валютная политика: фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности.

Валютная политика — это один из главных сегментов экономической и внешнеэкономической политики государства/группы (союза) государств.

Фиксированный валютный курс - официально установленное соотношение между национальными валютами, основное на определяемых в законодательном порядке валютных паритетов, при строгом ограничении колебаний рыночных курсов валют.

ПЛАВАЮЩИЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Курс валют (rate of exchange) относительно друг друга, который может колебаться в зависимости от ситуации на рынке. Плавающий курс сегодня характерен для большинства ведущих валют и стран, однако, если курс национальной валюты опускается слишком низко или поднимается слишком высоко, правительства и центральные банки вмешиваются, начиная продавать или покупать ее. сравни: фиксированный валютный курс (fixed exchange rate).

23.Понятие экономического роста, его основные типы и факторы

Экономический рост - это увеличение объема производства продукции в национальной экономике за определенный период времени (как правило, за год).

Типы экономического роста

Различают экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. В первом случае рост достигается путём увеличения экстенсивных факторов роста. Во втором - за счёт интенсивных факторов роста. С развитием и освоением современных достижений науки и техники интенсивные факторы роста становятся преобладающими. В реальной жизни экстенсивный и интенсивный типы экономического роста в чистом виде не существуют. Имеет место их переплетение и взаимодействие.

В современной теории роста обычно выделяют четыре типа экономического роста: равномерный рост стран-лидеров (наблюдается в США, Европе), чудеса роста (Япония, Южная Корея, Гонконг), трагедии роста(некоторые страны Центральной Африки) и отсутствие экономического роста (например, Зимбабве).

В России с 2000 по 2008 год наблюдался относительно равномерный рост экономики.

Факторы, обеспечивающие экономический рост

Факторы, влияющие на экономический рост:

1. количество и качество трудовых ресурсов

2. эффективность основного капитала

3. количество и качество природных ресурсов

4. эффективность управления

5. эффективность технологий

Различают интенсивные и экстенсивные факторы экономического роста:

Экстенсивный фактор роста реализуется за счёт количественного увеличения ресурса (например, за счет роста численности работников). При этом средняя производительность труда существенно не изменяется. Для экстенсивных факторов роста характерен закон снижения отдачи при чрезмерном увеличении ресурса. Например, неоправданное увеличение численности организации может привести к избытку рабочей силы и к снижению производительности труда. Также к экстенсивным факторам роста относятся увеличение земли, затрат капитала труда. Эти факторы не связаны с инновациями, с новыми производственными технологиями и технологиями управления, с ростом качества человеческого капитала.

Интенсивные факторы экономического роста определяются совершенствованием и повышением качества систем управления, технологий, использованием инноваций, модернизацией производств и повышением качества человеческого капитала. Главным интенсивным фактором роста и развития современной экономики, как индустриальной, так инновационной является высококачественный человеческий капитал.

Стабильный рост возможен за счет роста производительности труда, включая инновации, за счет стабильных инвестиций и снижения реальных затрат (издержек) на уровне отдельных фирм (эквивалентное понятие — роста общей производительности факторов)и в целом в экономике. Такие факторы, как технический прогресс, накопление физического и человеческого капитала, создание инфраструктуры и экономических институтов, в долгосрочной перспективе способствуют экономическому росту через повышение производительности труда, производительности человеческого капитала, модернизацию физического капитала и снижение издержек.